经乙状窦后小骨窗入路微血管减压术治疗三叉神经痛的疗效

吴德俊 聂 阳 王洪亮 何 洁 黄 琦 洪 帆

约30%三叉神经痛患者药物治疗后无法缓解,且有近30%的药物治疗患者因出现严重的并发症而中断治疗[1],约50%患者最终选择手术以缓解疼痛[2]。1934年,Dandy等[3]首先提出关于三叉神经根入脑干区(root entry zone, REZ)的血管压迫与三叉神经痛有关的假设,基于此假设,Gardner等[4]及Jannetta等[5]在微血管减压术(microvascular decompression, MVD)治疗三叉神经痛方面取得了重大突破。既往,国内外众多学者已报告了MVD治疗三叉神经痛的疗效[2, 6-9],MVD术后患者的长期预后总体令人满意,但其预后相关危险因素尚存争议,且将这些危险因素作为预测因素进行相关定量分析的资料相对较少。基于此,本研究分析三叉神经痛患者MVD术后预后相关影响因素,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析安徽医科大学第二附属医院神经外科2012年10月至2020年12月收治的73例三叉神经痛患者临床资料,经排除后最终纳入49例患者。排除标准:①因肿瘤、脱髓鞘病变等引起的继发性三叉神经痛患者;②未手术患者;③除MVD外采取其他方式治疗的患者;④失访患者。此外,为了排除第1次手术对第2次手术疗效的影响,二次手术患者仅纳入其第1次手术时的相关资料。本研究所有患者在术前谈话时均已告知其资料可能会被用于相关研究并签署知情同意书。本研究符合《赫尔辛基宣言》的相关原则。

1.2 术前评估 所有患者均在入院时详细采集病史,包括病程,疼痛的侧别、形式、持续时间、部位、诱发因素、有无扳机点,药物服用史等。除常规术前检查排除继发性三叉神经痛及手术禁忌,所有患者术前均行3.0T MRI三维时间飞跃序列(3-demensional time of flight sequence, 3D-TOF sequence)检查明确责任血管。“持续性疼痛”定义为持续时间从2 min至持续存在,且患者描述为一种深部的、烧灼样、剧烈或隐约性的疼痛[10-11]。原发性三叉神经痛药物治疗效果不佳或出现难以接受的药物副作用,以及要求行手术治疗的患者将被考虑行手术治疗[12]。

1.3 手术方法 手术方法在既往文献中已被详细阐述[2,7-8,13]。简言之,患者全麻下取3/4侧俯卧位,行乙状窦后入路开颅,显露并确认星点及二腹肌沟上缘,于星点外下与二腹肌沟上缘之间钻孔1个,铣开骨瓣后,进一步咬除枕骨,上达横窦、乙状窦交角下缘,外侧达乙状窦内缘,骨窗直径1.5~2.5 cm;静滴甘露醇后弧形剪开硬脑膜并侧方翻开,缓慢释放脑脊液,显微镜下充分锐性分离蛛网膜,显露三叉神经脑干端及脑池段,探查、确认责任血管,明确其对三叉神经的压迫部位、方向等,使用特氟龙(Teflon)片将责任血管推离、垫开。

1.4 疗效评估及术后随访 患者术后3个月、6个月及1年均被建议返院复查,若无明显不适,则之后每年复诊1次,最后1次随访于2021年12月通过门诊或电话的方式完成。随访内容包括疼痛是否缓解、药物服用情况及并发症等。本研究遵循Kondo等[14]的评估标准,所有患者随访时间均>1年。且MVD作为功能神经外科治疗原发性三叉神经痛的一种术式,在评价患者预后时应包括疼痛缓解情况及有无并发症两部分,因此,笔者最终采用了Kondo等[14]的评估标准行术后效果评价。包括术后疼痛评估(evaluation of postoperative pain, E)、并发症评估(evaluation of complications, C)及总体结果评估(total evaluation of results, T)3部分。见表1。当以E1为界,E0、E1被认为有效,E2、E3无效;以T1为界,T0、T1被认为有效,T2~T5无效[14]。

表1 三叉神经痛患者MVD术后疗效评估

1.5 统计学方法 使用SPSS 26.0软件进行统计分析,因本研究计数资料为偏态分布,故计量资料用M(P25,P75)表示,组间比较采用Mann-WhitneyU检验。计数资料使用频数和率表示,组间比较采用χ2检验或连续校正χ2检验。单因素生存分析时,将“终点事件”定义为术后复发,且将术后第1次疼痛距离手术时间定义为“终点事件发生时间”,使用Kaplan-Meier法计算术后累积有效率,并使用log-rank(Mantel-Cox)法进行假设检验。多因素分析时,首先将相关变量逐个代入Cox风险比例模型,计算其P值,再将P<0.1的变量代入并构建最终校正后的多因素Cox风险比例模型。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般临床资料 排除继发性三叉神经痛患者3例,未手术患者13例,接受微创三叉神经痛球囊压迫术患者8例,最终纳入行MVD治疗的49例患者,其中1人行2次手术,在临床分析时仅纳入其第1次资料。本研究随访期间无失访患者。

本研究中,男性18例(36.7%),女性31例(63.3%)。所有患者随访时间均>1年。所有患者中位随访时间为4.0(2.0, 4.0)年,中位病程为3.0(1.5, 5.0)年,中位发病年龄55.0(45.5, 64.5)岁,中位年龄61.0(50.0, 66.5)岁。

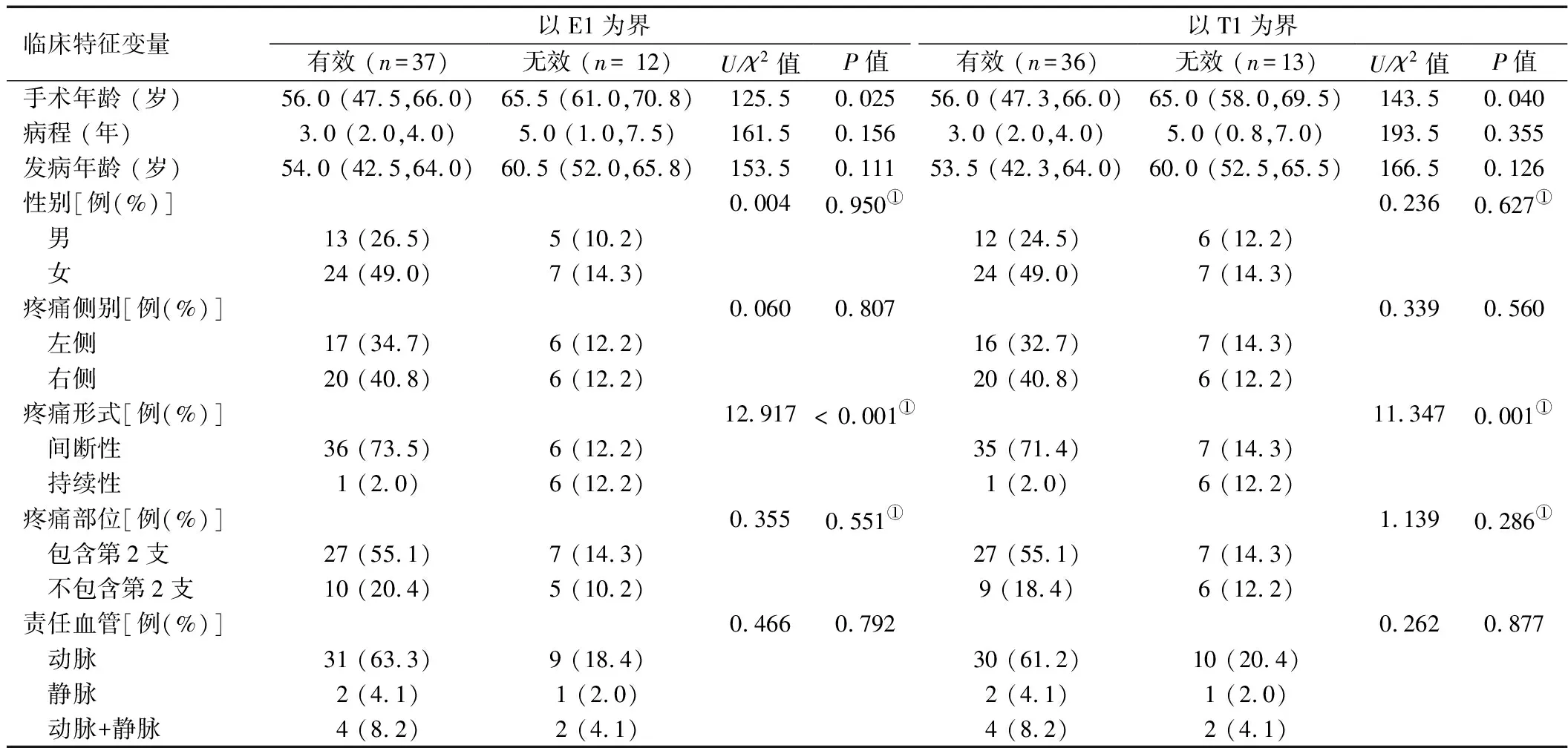

当以E1为界时,手术年龄及疼痛形式差异具有统计学意义(P<0.05)。当以T1为界时,年龄及疼痛形式差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 三叉神经痛患者MVD术后不同预后基本资料比较

2.2 术后效果及并发症 术后第1、2、5年及最后一次随访时,疼痛缓解良好者(E0+E1)分别占83.7%(41/49)、77.8%(35/45)、81.8%(9/11)及75.5%(37/49)。术后第1、2、5年及最后一次随访时,并发症发生率分别为22.4%(11/49)、20.0%(9/45)、18.2%(2/11)及22.4%(11/49)。C1组8例(包括偶有面部麻木4例,偶有头部嗡嗡响1例,阴雨天等情况下偶有切口皮肤麻木、轻度疼痛等不适3例),C2组3例(面部麻木伴口角歪斜1例,面部麻木伴听力下降1例,共济失调1例)。随访期间无死亡患者。术后第1、2、5年及最后一次随访时,术后反应良好者(T0+T1)分别占79.6%(39/49)、76.6%(34/45)、81.8%(9/11)及75.5%(37/49)。

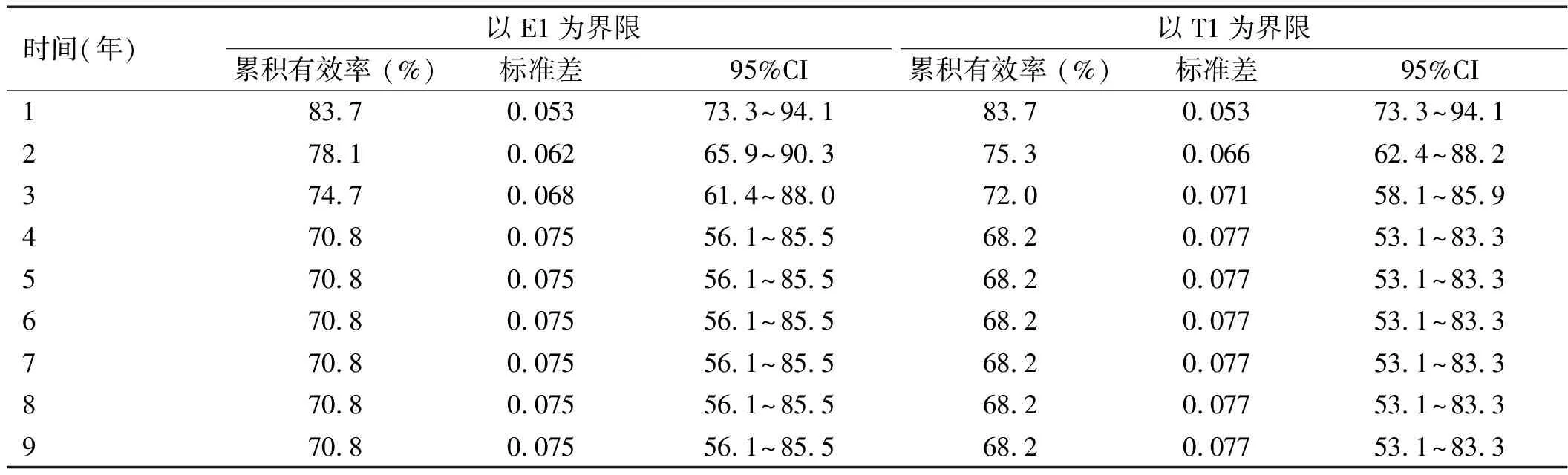

使用Kaplan-Meier法评估MVD术后患者的累积有效率。以E1为界限时,平均有效时间为(6.90±0.52)年(95%CI:5.88~7.93年)。以T1为界限时,平均有效时间(6.72±0.54)年(95%CI:5.67~7.77年)。患者复发多集中于术后第1~2年。见表3。

表3 三叉神经痛患者MVD术后累积有效率

2.3 预测因素 使用log-rank(Mantel-Cox)法进行单因素分析。其中病程(以E1及T1为界限时,P=0.010)及疼痛形式(以E1及T1为界限时,P<0.001)差异具有统计学意义(P<0.05)。余变量差异均无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 影响三叉神经痛患者MVD术后的单因素分析结果

在多因素分析前,将变量逐个带入Cox风险比例模型,计算单因素Cox风险比例模型的P值。将P<0.1的变量带入多因素Cox风险比例模型,并将0.05 表5 Cox风险比例模型变量赋值及筛选方法说明 表6 影响三叉神经痛患者MVD术后的多因素分析结果 本研究总结49例接受MVD治疗的三叉神经痛患者临床资料,其中75.5%(37/49)的术后患者在最后一次随访时疼痛明显缓解,术后5年疼痛缓解累积有效率为70.8%,总体手术效果良好。Barker等[2]研究结果显示,在平均随访6.2年且随访时间均>1年的1 155名患者中,约70%的患者术后疼痛消失,约4%的患者出现无需药物治疗的偶发疼痛。Holste等[15]的meta分析结果表明,在平均(1.7±1.3)年的随访时间里,约76.0%的患者术后疼痛消失,主要并发症发生率3.1%~5.8%,轻微并发症3.04%~19.6%,其中最常见的并发症包括面部麻木、感觉迟钝及眩晕,术后鲜有死亡。此后相继发表的多项研究结果[8-9, 16]显示,约63%~78.9%的患者术后疼痛缓解,并发症发生率为16.3%。国内张恺等[7]研究结果提示约67.0%的患者术后1年疼痛缓解。值得注意的是,尽管老年患者(>70岁)术前可能存在更多的合并症,且围手术期美国麻醉医师协会分级更高,但在术后疼痛缓解、手术相关并发症及神经功能缺损方面无明显统计学差异[6]。 本研究结果显示,75.5%的患者术后最后一次随访疼痛缓解(E0+E1),与Holste等[15]的meta分析结果基本相同,与既往文献[8, 16]研究略有差异,这可能与样本量、人种及手术方式的细微差别等因素有关。在术后并发症方面,本组病例比既往文献[14-15]报道结果稍差,值得注意的是,本研究中3名患者切口愈合良好但在阴雨天气情况下出现局部不适,笔者在数据统计时将其纳入C1组,这可能会导致总体并发症较既往文献偏高。Kondo等[14]在总体结果评估方面的研究显示,T0及T1患者分别占总体的70%和24%,但其在文中表示,此评分系统常见问题为“医生在随访期间若未收到患者的消息则理所应当地认为他们的情况良好”,同时不同医师的术后疗效评估标准也可能存在差异,这可能也解释了本研究与Kondo等[14]结果差异明显的原因。此外,本研究结果提示,患者复发多集中于术后第1~2年,而后趋于稳定。 患者的预后相关影响因素目前尚存争议。Barker等[2]认为女性患者,症状持续超过8年,三叉神经根入脑干区受静脉血管压迫及术后症状不能立刻缓解为患者术后复发危险因素。Pascasio等[8]认为,年龄超过70岁及疼痛呈间断性与术后长期症状缓解相关。Shi等[16]认为,年龄较轻,术前疼痛控制不佳,术中证实多血管压迫及小脑上动脉和岩静脉联合压迫的患者术后效果不佳。 本研究中单因素及多因素分析结果表明,患者术前伴随持续性疼痛是其术后疼痛复发的独立预后危险因素。Pascasio等[8]及Holste等[15]的研究都表明持续性疼痛是MVD术后预后不佳的原因。24%~49%的患者症状表现过持续或长期的疼痛[17]。根据国际头痛分类第三版标准[18],笔者将过去归类为2型或不典型疼痛的持续性疼痛形式归类为伴随持续性疼痛亚组,与典型的间断性疼痛相比,持续性疼痛的发生机制可能由神经根的进行性损伤和中枢致敏引起[19-20]。介导持续性疼痛的C纤维可能会由于损伤后,其暴露的突触后膜对神经递质过度敏感,进而导致脑干的二级神经元产生异常的自发活动[21]。也就是说,伴随持续性疼痛的患者三叉神经可能已经存在器质性病变,由此解释了该类患者即使通过MVD解除血管压迫也无法改善其临床症状的原因。 本研究中病程仅在单因素分析及以E1为界的单因素Cox风险比例模型中具有统计学差异,且结果提示病程较短者更有可能在术后获得满意疗效。此外,基本资料比较结果提示患者手术时的年龄与预后差异具有统计学意义。动脉硬化的发病率会随着年龄的增长而增加,而硬化的动脉会逐渐弯曲、变形,甚至移位,从而导致三叉神经受压,而静脉引起的神经受压则在年轻患者中更为常见[16]。根据笔者经验,多数病程较长患者其责任血管与神经粘连较严重,手术难度相对较高,这可能是病程较短者预后更好的原因。 本研究存在一些局限性:①本研究为回顾性研究,且在随访时,患者对于症状改善的理解不同,此时可能会产生随访偏倚;②由于样本数的限制,多因素分析时并未囊括所有感兴趣的变量,因此可能会造成结果偏倚,需要继续增加样本量,尽量纳入更多变量。 综上所述,MVD治疗三叉神经痛患者可取得满意疗效,少数患者复发多集中在术后1~2年。患者术前伴随持续性疼痛提示预后不佳。

3 讨论