巴氯芬联合腺苷钴胺治疗三叉神经痛的效果

姜 曼 张信芳

三叉神经痛为神经科常见疾病,疾病特点以易复发、难治愈为主,症状表现以三叉神经分布区域出现闪电样、烧灼样、刀割样疼痛为主,会对患者生命质量造成严重威胁[1]。目前,药物治疗方法多以巴氯芬为主,该药是一种γ-氨络酸衍生物,主要能够对运动神经元活性产生良好的调节作用,使脊髓突触兴奋程度降低,有效调节P物质释放以及钙内流情况,最终实现缓解疼痛痉挛的作用[2-3]。腺苷钴胺可修复损伤神经,属于维生素类药物,有研究认为将两者联合应用能够进一步促进治疗效果的提升[4]。本研究就巴氯芬联合腺苷钴胺治疗三叉神经痛的效果进行分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年6月至2020年10月于丹东市第一医院接受诊治的78例三叉神经痛患者作为研究对象,运用随机抽签法分为对照组与观察组,各39例。对照组男16例,女23例;年龄24~72岁,平均(66.54±1.51)岁;病程3~20个月,平均(8.77±2.02)个月。观察组男17例,女22例;年龄23~73岁,平均(66.62±1.28)岁;病程4~19个月,平均(8.69±1.92)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

纳入标准:1)符合三叉神经痛诊断标准[5];2)首次来院接受治疗;3)对研究内容知情且签署了知情同意书。排除标准:1)精神障碍类疾病;2)对研究药物过敏;3)其他脏器严重疾病。

1.2 治疗方法

对照组患者应用巴氯芬(云南铭鼎药业有限公司,国药准字H20010423,规格:10 mg×30片)单独治疗,给药方式为口服,初始剂量控制在15 mg/d,根据患者具体情况调整用药剂量,最大不超过100 mg/d。

观察组患者在对照组基础上联合腺苷钴胺(河北智同生物制药股份有限公司,国药准字H20058604,规格:1.5 mg×10支)治疗,给药方式为肌内注射,1.5 mg/次,1次/d。两组患者连续治疗1个月。

1.3 观察指标

于治疗前以及治疗1个月后,对患者清晨空腹静脉血液样本进行采集(4 ml),经离心后取上层血清,比较两组患者治疗前后炎症因子变化情况以及氧化应激反应相关指标变化情况,前者包括白细胞介素-1β、白细胞介素-6以及肿瘤坏死因子-α,运用酶联免疫吸附试验法测定;后者包括谷胱甘肽过氧化物酶(运用比色法测定)、超氧化物歧化酶(运用黄嘌呤氧化酶法测定)。同时对患者治疗前后疼痛程度运用视觉模拟评分法进行评价,分值高,疼痛症状严重,分值范围1~10分。疗效判定标准:疼痛程度评分下降幅度在75%以上为显效;疼痛程度评分下降幅度为35%~75%为有效;疼痛程度评分下降幅度在35%以下,甚至加重,则为无效。治疗有效率(%)=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.4 统计学分析

采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 炎症因子水平变化情况

治疗前两组炎症因子水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组白细胞介素-1β、白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α水平降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后炎症因子水平变化情况比较(pg/ml,±s)

表1 两组患者治疗前后炎症因子水平变化情况比较(pg/ml,±s)

白细胞介素-1β 白细胞介素-6 肿瘤坏死因子-α组别 例数治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 45.67±5.71 39.66±4.21 32.52±3.40 26.64±2.27 41.63±4.89 33.91±2.05观察组 39 45.70±5.84 31.23±4.11 32.49±3.25 21.38±2.49 41.55±5.24 28.78±4.03 t值 0.022 9 8.947 8 0.039 8 9.749 0 0.069 7 7.085 5 P值 0.981 8 0.000 0 0.968 3 0.000 0 0.944 6 0.000 0

2.2 氧化应激反应相关指标变化情况

治疗前两组氧化应激反应相关指标水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组谷胱甘肽过氧化物酶、超氧化物歧化酶水平升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后氧化应激反应相关指标变化情况比较(±s)

表2 两组患者治疗前后氧化应激反应相关指标变化情况比较(±s)

谷胱甘肽过氧化物酶(U/L) 超氧化物歧化酶(nU/ml)组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 74.32±5.62 79.98±6.25 70.28±6.7783.05±6.98观察组 39 74.26±5.89 85.82±6.66 70.11±7.0391.08±8.79 t值 0.046 0 3.993 1 0.108 7 4.467 7 P值 0.963 4 0.000 1 0.913 7 0.000 0

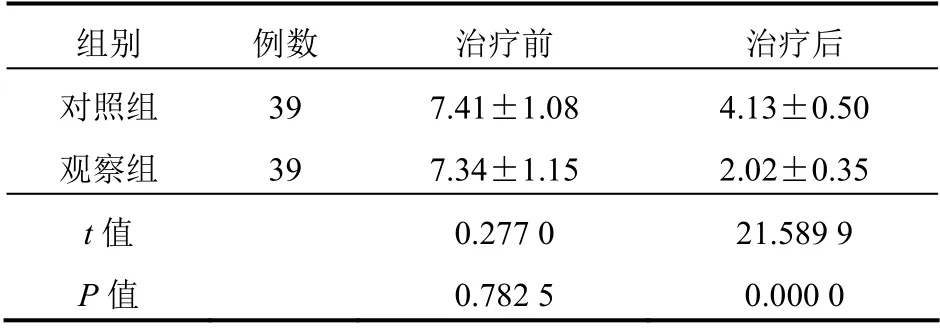

2.3 疼痛程度评分变化情况

治疗前两组疼痛程度评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组疼痛程度评分降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后疼痛程度评分变化情况比较(分,±s)

表3 两组患者治疗前后疼痛程度评分变化情况比较(分,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后对照组 39 7.41±1.08 4.13±0.50观察组 39 7.34±1.15 2.02±0.35 t值 0.277 0 21.589 9 P值 0.782 5 0.000 0

2.4 临床治疗有效率

观察组临床治疗有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者临床治疗有效率比较

3 讨论

三叉神经痛在临床中并不属于罕见疾病,且随着人们生活方式不断改变,其发病率呈逐年升高趋势[5]。该疾病通常在发病时以单侧为主,具有间歇性发作的特点。现阶段临床对于此类疾病的发病原因尚不明确,治疗手段以手术和药物为主,对于原发性三叉神经痛患者,应优先考虑药物治疗手段[6]。临床推荐药物以卡马西平居多,但在治疗期间一些患者容易出现多种不良反应,对治疗效果带来了一定的影响。

巴氯芬主要通过刺激γ-氨基丁酸A型受体,从而有效抑制兴奋性氨基酸的释放,属于氨基丁酸受体激动剂的一种。通过该方式能够有效调节运动神经元活性,并使脊髓突触兴奋性得到有效控制,从而产生良好的临床治疗效果[7]。另外该药物还能够有效抑制各类传递疼痛信息的神经递质(如内啡肽等)释放,从而对疼痛产生良好的缓解作用。患者在用药后,其能够在短时间内被胃肠道所吸收,不良反应相对较小,安全性较高。该药物虽然在对三叉神经痛患者实施治疗时能够产生积极影响,但单一应用所产生的疗效依然存在局限[8]。而腺苷钴胺在细胞生长增殖过程中发挥着重要作用,同时该药也是维持神经髓鞘完整性的重要物质,能够有效抑制甲基丙二酰辅酶的产生,进而发挥积极的治疗效果。另有研究资料显示,腺苷钴胺作用在机体之后可以产生较强的生物活性,被患者机体直接吸收和利用,因此具有较高的生物利用度。将两者联合使用,一方面可通过巴氯芬有效抑制脊髓突触反射兴奋性、P物质释放以及钙内流,另一方面腺苷钴胺能显著改善神经脱髓鞘病变情况[9-10]。因此两者联合使用,将各自优势充分发挥,可进一步提升临床治疗效果。

本研究中,比较两组患者治疗后疼痛程度评分以及临床治疗有效率可以发现,观察组显著优于对照组,提示联合用药患者神经疼痛症状、临床疗效均得到明显改善。治疗后观察组白细胞介素-1β、白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α水平低于对照组,谷胱甘肽过氧化物酶、超氧化物歧化酶水平高于对照组。白细胞介素-1β主要对人体疼痛阈具有调节作用;白细胞介素-6会对促炎因子的产生起到一定的促进作用,使患者炎症进一步加重;肿瘤坏死因子-α对于神经性疼痛的产生同样具有促进效果;谷胱甘肽过氧化物酶是一种抗氧化酶,可有效清除机体中氧自由基;超氧化物歧化酶为金属活性酶的一种,该物质能够对细胞死亡产生抑制效果,并且具备清除氧自由基的功效。提示联合用药可有效减轻三叉神经痛患者的炎症反应,抑制氧化应激反应。

综上所述,三叉神经痛患者在应用巴氯芬治疗同时,联合腺苷钴胺治疗的临床效果更显著,对减轻炎症反应,抑制氧化应激反应,缓解疼痛症状具有重要作用。