子午流注针法配合辨证取穴针刺对产后乳房充盈度及泌乳量的影响*

张真桢 华诏召 魏霞霞 胡成凤 吴安芹

(贵州中医药大学第二附属医院 1.产科;2.针灸科;3.妇科,贵州 贵阳 550001)

现代医学倡导母乳喂养,但是产后缺乳问题却日渐成为母乳喂养的主要障碍。对关于产后缺乳的治疗,西医主要采用药物进行干预,但具有不同的副作用,而中医多采用针灸方法[1-2],副作用相对较小。传统的针灸,根据个人体质及缺乳原因的不同,主要取少泽、颤中两处穴位,辩证施治。但是因为容易受到外部环境及患者个人因素的影响,往往无法形成有机协调,治疗效果并不明显。子午流注针是一种基于天干地支五行相克原理,结合传统中医理论,以十二经当中的66个五腧穴为核心,结合人体气血运行、开合情况及季节变化等作为取穴依据的一种针灸疗法[3]。其通过结合患者的情绪、季节的变化、人体血液运作机制等方面的内容,应用于缺乳治疗当中,能够更好帮助患者调节身体机能,提高免疫力,进而达到治疗缺乳的目的[4]。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2020年1月1日~2021月8月1日我院156例产后缺乳产妇为研究对象,采用随机数表法将产妇分为观察组、按摩组、针刺组,每组52例。纳入标准:①相关病例符合《中医诊断疗效标准》中对于气血亏虚症的诊断,具体数值为:产后每乳乳汁无法有效的喂养婴儿,乳汁量不足30 mL[5]。②产妇>22岁,新生儿以及产妇身体健康,无其他病症。排除标准:①产妇存在乳房畸形、乳头皴裂、乳头凹陷、乳房畸形、乳房无发育等生理性或者病理性病变[6]。②产妇乳汁壅积,并合并其他传染性疾病、器质性病变等[7]。③婴儿吮吸能力弱,无法自主完成有效的乳房喂养[8]。④产妇无法接受针灸行为或者存在禁忌症等。本研究纳入产妇均知情同意并经医院伦理委员会审核批准。3组年龄、病程、身体质量指数(BMI)和分娩方式比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 3组患者一般资料

1.2 方法 在进行实验前,对3组产妇均进行母乳喂养知识和孕期注意事项的普及,包括饮食、居住环境、情绪等,进行合理的膳食指导,保证其营养均衡,并定期对不良行为进行纠正。对其喂养姿势等问题,予以引导,在实验期间,对于出现的情绪波动以及身体指标波动,均给予护理和心理疏导。按摩组:主要以日常护理为主,采用传统中医按摩手法,进行催乳按摩,不使用针灸参与辅助治疗。频次为每日1次,周期为1周。针刺组:采用辩证取穴针刺法进行治疗,随机选择一天当中的时辰,主穴位为:气海穴、颤中穴、双位少泽穴,配穴位为:双侧三阴交穴、双侧足三里穴、关元穴。具体的针灸方法为:使产妇仰卧,对需要针灸的穴位周围使用医用酒精进行消毒,取规格为0.30 mm×40 mm的一次性无菌针灸针,从颤中穴的下方开始,与皮肤呈30°进针,针灸深度为10~12 mm。针刺后,轻轻地转动针灸,针刺感和气感要求如下:患者有酸、麻、胀、重的感觉,能够做到“循经感传”,医生针刺过程中,出现滞涩、沉紧的感觉,如穴位下面有鱼拉钩。此时,停止转动;随后,在气海穴、少泽穴针刺,气海穴的针刺深度为22~25 mm,少泽穴的针刺深度为5 mm,刺入后,轻轻地转动,当产妇感觉针刺感和气感(同上)时,停止转动,银针停留时间为30 min。采用直刺法,在产妇的三阴交、足三里、关元穴三个配穴,进行针灸,刺入深度为10~20 mm,患者感受到酸、麻、胀、“循经感传”为度,针刺时间为30 min。需要注意的是,在针灸前,需要对产妇的体质和贫乳情况进行判断,如果是虚证,则采用补的手法,如果是实证,采用泻的手法,频次为每日1次,治疗疗程为1周。观察组:主要采用辩证取穴针刺法联合子午线留针法进行相关的治疗。观察组和针刺组在取穴、针刺过程、针刺同感和气感要求等方面,无差异。区别在于观察组的取穴时间根据患者的实际情况,结合子午流柱针法基本原理,选择一日当中的辰时(7∶00~9∶00) 、未时(13∶00~15∶00) 、戌时(19∶00~21∶00)三个时辰当中的任意一个,频次为每日1次,周期为1周。主穴位为:气海穴、颤中穴、双位少泽穴,配穴位为:双侧三阴交穴、双侧足三里穴、关元穴。具体的针灸方法为:使产妇仰卧,对需要针灸的穴位周围使用医用酒精进行消毒,取规格为0.30 mm×40 mm的一次性无菌针灸针,从颤中穴的下方开始,与皮肤呈30°进针,针灸深度为10~12 mm。针刺后,轻轻地转动针灸,针刺感和气感要求如下:患者有酸、麻、胀、重的感觉,能够做到“循经感传”,医生针刺过程中,出现滞涩、沉紧的感觉,如穴位下面有鱼拉钩。此时,停止转动;随后,在气海穴、少泽穴针刺,气海穴的针刺深度为22~25 mm,少泽穴的针刺深度为5 mm,刺入后,轻轻地转动,当产妇感觉针刺感和气感(同上)时,停止转动,银针停留时间为30 min。采用直刺法,在产妇的三阴交、足三里、关元穴三个配穴,进行针灸,刺入深度为10~20 mm,患者感受到酸、麻、胀、“循经感传”为度,针刺时间为30 min。

1.3 观察指标 通过日常的护理和针灸后,在治疗周期完成,进行各项指标的对比观察。具体的指标内容和执行原则如下:①根据《中药新药临床研究指导原则》[8],对比3组在胸肋胀痛情况、神色情况、饮食情况、情志状态等基本外部症状,并进行评分,计分采用五点计分法,分值从0~5,分值越高,则表明患者的症状越重。②通过观察和量表评估,比较3组产妇治疗前后的乳房充盈度情况、配方奶粉使用量情况和泌乳量情况,以测评治疗效果。乳房充盈度采用3级评分法,乳房饱满、乳汁出现自溢,且在没有外力的情况下有轻度肿胀感,评分为3分;乳房较为饱满,乳汁需要在外力作用下才能够分泌,乳房不存在肿胀感,评分为2分;乳房不饱满,前后变化不到,不充盈,挤压也无乳汁流出,为1分。泌乳量按照同期产妇的平均泌乳量为参照,进行对比。具体的参照标准为世卫组织公布的不同周期产妇泌乳量参照数据。其同样采用3级评分。奶粉使用量按照同期婴儿奶粉使用均值进行评估,采用3级评分法。

1.4 疗效评价 根据《中医诊断疗效标准》对治疗效果进行评价,治愈:为治疗后所有的临床贫乳症状消失,乳房饱满,泌乳量能够满足婴儿健康成长的需求;有效:为治疗后出现了较为明显的改善,泌乳量有所增加,但是需要补充配方奶粉进行搭配,无法完全满足婴儿健康成长的要求;无效:为治疗后与治疗前差异不大,没有明显的临床症状改善,泌乳量几乎没有增加。根据数据统计结果,对比3组的总有效率情况。

2 结果

2.1 3组患者治疗前后的中医症状评分比较 治疗前,3组患者的胸肋胀痛情况、神色情况、饮食情况、情志状态等相关的中医症状差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,3组患者的胸肋胀痛情况、神色情况、饮食情况、情志状态得到较为显著的改善,观察组效果优于观察组和按摩组,3组组间比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 3组治疗前后中医症状评分情况表

2.2 3组患者治疗前后的临床指标改善比较 治疗前,3组患者的乳房充盈度、泌乳量及婴儿的配方奶粉使用量,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,3组患者乳房充盈度、泌乳量均得到显著的提升,婴儿的配方奶粉使用量均减少,针刺组和观察组优于按摩组,观察组优于针刺组(P<0.05)。见表3。

表3 3组治疗前后临床改善情况

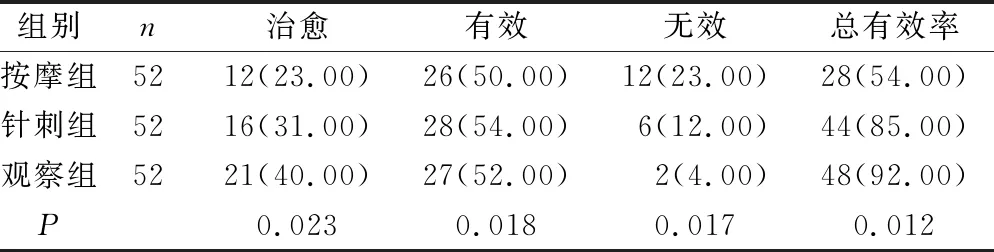

2.3 3组患者治疗后的临床疗效比较 3组患者总有效率组间比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 3组治疗前后的疗效比较[n(×10-2)]

3 讨论

母乳是婴儿最为理想也是最好的食物,其可以充分的满足6个月以内婴儿所有的营养需求和能量需求[9]。在婴儿6个月以后,需要添加适当的辅食,结合母乳喂养进行,但是母乳此时依然需要作为主要营养物质来源[10]。母乳为婴儿生存与发展的基础和前提[11-12],母乳的主要成分包括:蛋白质、水分、矿物质、维生素、生物活性成分、碳水化合物、脂类、微生物等[13-14]。作为一个复杂的组分系统,虽然相关的研究内容较少,但是仍可看出其重要价值。

缺乳是一种产妇当中较为常见的临床症状,根据相关的数据统计,近年来,我国的产妇缺乳人数逐渐递增,母乳喂养率逐渐下降[15]。西医方面,关于这类疾病的治疗内容也较为稀少。中医对于缺乳的研究较早且更为系统。在《诸病源候论》中,就对这一名词进行了解释。并列举了相关案例“产后乳无汁候:妇人手太阳少阴之脉,下为月水,上为乳汁,妊娠之人月水不通,初以养胎,即产则月水俱下,津液暴竭,精血不足者,故无乳汁。”关于缺乳的原因,中医一般认为是气血虚弱、肝郁气滞、痰浊阻滞等导致[16-17]。在《儒门事亲》中,还首先提出先天发育不良致缺乳,尚有精神紧张、劳逸失常或哺乳方法不当等,均可影响乳汁分泌。虚证者,乳房柔软,不胀不痛,挤出乳汁点滴而下,质稀;虚实夹杂者,乳房胀大而柔软,乳汁不多。此外,应注意有无乳头凹陷和乳头皲裂造成的乳汁壅塞不通,哺乳困难。治疗缺乳强调理气之重要,临证中以调理气血、通络下乳为主。同时,要指导产妇正确哺乳,保证产妇充分休息,有足够的营养和水分摄入[18]。

中医针灸也是治疗缺乳问题的主要手段之一。针灸治疗缺乳症,在古籍中首见于《针灸甲乙经》,历代均有载述,其所积累的经验及穴方(如少泽、膻中)至今仍有临床价值。现代报道,在50年代中期就有多篇较大样本的文章,并有针灸对缺乳患者血液中生乳激素含量影响的研究报告。40余年来,特别是近20年,有关临床资料进一步增多,在穴位刺激方法上,除针刺外,更增加了面针、耳穴压丸、穴位注射及皮肤针等法,但仍以体针法用得最多,效果也最为确切。原理研究也显示,针刺可以显著促进脑垂体泌乳素的释放[19-20]。关于针刺治疗产后缺乳的中医临床报道较为丰富。《针灸大成》中记载,“妇人无乳,少泽、百会、腫中[21]。”《针灸聚英·杂病歌》中记载: “无乳,膻中,少泽[22]。”《针灸资生经·卷屯》中记载: “气冲治难乳。 …檀中治乳少”[23]。《神应经》记载: “无乳: 瞻中(灸) 、少泽,此二穴神效[24]。”《医宗金鉴·千四经要穴主治歌》中记载: “前谷……更能兼治产无乳[24]。”结合相关的文献资料,针刺治疗缺乳的取穴与治法为:①取穴:主穴包括乳根、膻中、少泽、足三里;配穴:涌泉、太冲、曲池、 后溪。②治法,先针双侧足三里,中等刺激;再取乳根穴沿皮下向乳房方向进针1~1.5寸,使针感向四处扩散、发胀;继针膻中,沿皮下向两侧乳房方向各进针1~1.5寸。用平补平泻手法,少泽刺血不留针.涌泉穴,令患者取卧位,双侧进针,速度要快,得气后以雀啄法强刺激3 min,余穴用常规针法。均留针15 min,针后,嘱患者双手放平,由膻中向乳头方向按摩5~10 min。每3日1次,3次为一疗程[25]。取穴足三里、膻中、少泽为主,因为少泽属于太阳小肠经之井穴,乳汁的生成多与脏腑有关,来源于气血津液化生,依赖于脾胃运化,而小肠有分清泌浊的作用,可以保证肠胃的正常运化,水谷精微输布全身。现代研究指出,少泽穴解剖部位有掌侧固有动脉和静脉、背部动脉组成的动静脉网络,又有分布尺神经的手背支,可以治疗乳腺疾病[26]。膻中可以调畅气机,活络气血,气为血之帅,血为气之母。气 行则血行,气血流通, 则乳汁畅行。《铜人踰穴针灸图经 》中记载: 腥中治 妇人乳汁少。现代研究中也指出,刺激膻中穴可以调节人体的神经功能,松弛平滑肌,调理消化系统疾病[27]。足三里可以调理脾胃,为人体保健穴位之一,女子乳头属肝,乳房属胃,针刺足三里可以保证脾胃拓盛,气血充足,使乳汁生化有源[28]。

子午流注是中医发现的一种规律,即每日的12时辰是对应人体12条经脉,营气每日按次序循行十二经脉一周可称为“大周天”。病症都与营气运行有关,一天有12时辰,营气分别运行于十二条经脉,如果某条经脉的营气运行出了问题,就会在这个时辰发病或症状加重。如此一来,用针灸治疗时间性病症,既可以根据时辰营气进行,效果更佳[29-31]。子午流注针刺时,以十二支配属脏腑,按时取穴,子午流注理论当中的十二经脉的流注气血具体内容为:寅时流注肺经、卯时流注大肠经、辰时流注胃经、巳时流注脾经、午时流注心经、未时流注小肠经、申时流注膀胱经、酉时流注肾经、戌时流注 心包经、亥时流注三焦经、子时流注胆经、丑时流注肝经,最后由从肝经又流入肺经,循环往复。本文结合相关的时辰变化,对相关的产妇进行诊断,确定入组产妇均为气血亏损虚证,根据中医辨证取穴的原则,选择膻中、气海、少泽为主穴,主要目的是调气降逆、补气益血、催生乳汁,同时,选择足三里、三阴交、关元为配穴,主要目的是健脾益血、调肝补肾、通经活络,促进患者血液循环,从而促进乳汁分泌和运送。同时配合子午流注针法,强化病因与针灸治疗的尽灭衔接,以人体十二经脉在不同时间段中气血盛衰的运行情况,以时间变化为选择,选择辰时(7∶00~9∶00) 、未时(13∶00~15∶00) 、戌时(19∶00~21∶00)3个时辰,使其功能最佳,进一步加强了针刺的疗效[32-34]。本研究提示,在治疗前后,按摩组的虽然取得了一定的效果,但是整体上变化不大。观察组治疗后,无论是中医症候评分还是临床效果,都取得了较为显著的效果,不过与观察组相比,仍然存在较大的差距。在乳房充盈度、泌乳量以及面色、胸肋胀痛、饮食变化等方面,观察组处于最优,在总体治愈率方面,观察组达到92%。

4 结论

子午流注针配合辨证取穴针刺与常用针灸法以及按摩手法相比,对产妇乳房充盈度和泌乳量提升,效果更为显著,临床疗效满意,可为临床提供借鉴。