圣王与三代:弘历与《御笔诗经图》制作考释①

黎 晟 孟 航(青岛大学 美术学院,山东 青岛 266071)

南宋初年,宋帝亲自抄写《诗经》,命宫廷士人画家马和之图绘《诗经》各篇。因图释所据文本源于汉代毛亨、毛苌辑注,郑玄笺注,唐代孔颖达等注疏的《毛诗正义》,故又被后世统称为《毛诗图》。以现藏于世界各大博物馆的存世《毛诗图》各卷来看,实属画史中罕见的皇皇巨制。

清朝入主中原后,部分《毛诗图》卷进入内府。乾隆四年(1739),弘历有计划地亲自抄写《诗经》全文,命画院诸工以《毛诗图》为原型,为经文配图。至乾隆十二年(1747)这一耗时颇长的皇家工程才终告完成。所得的成果《御笔诗经全图书画合璧》三十册(下称《御笔诗经图》)最后藏于重华宫。

有关《御笔诗经图》的制作与清宫的《毛诗图》收藏屡见史料记载,但学界自21世纪起始有较为深入的讨论。2002年吴璧雍《从诗经图发展史看清代乾隆〈御笔诗经图〉》一文,开始关注现藏于台北“故宫博物院”的《御笔诗经图》。2015年故宫博物院建院90周年举办的《石渠宝笈》研讨会上,吴敢、田艺珉的发言讨论了乾隆朝《毛诗图》的收藏与鉴定。同年许媛婷的《书画合璧:乾隆皇帝与〈御笔诗经图〉的装帧与制作》、张震的《试析乾隆内府对马和之〈诗经图〉的品赏和收藏》两文分别关注《御笔诗经图》的制作过程与乾隆朝《毛诗图》收藏与品鉴行为的政治意涵。

以上诸学者的研究无疑丰富了清代宫廷收藏与绘画制作方面的讨论。但要指出,《御笔诗经图》的制作与其说是对马和之《毛诗图》的临仿,不如说是一个再创作的过程。弘历选择《毛诗图》以及在制作过程中的长期关注与参与,包括此后围绕这一系列作品的君臣唱和,都隐含着某种欲说还休的政治意图。因而对于《御笔诗经图》的讨论,还需要置于乾隆朝初年的政治环境,结合一位登基不久的年轻满族天子的个人政治抱负展开分析。

一、《御笔诗经图》的制作

南宋覆灭后,《毛诗图》由宫廷散落民间。明中期以后逐渐汇聚到著名的江南收藏家,如韩世能、张丑、项元卞、陈继儒、汪珂玉、高士奇等人手中。清朝入主中原后,江南地区的古代书画收藏精华经由画商、裱褙师以及急于获得政治支持的官员、商人们之手源源不断输送进北方,成为当时北方新贵的藏品。《毛诗图》各卷先后被孙承择、耿昭忠、梁清标、索额图、阿尔喜普、高士奇、纳兰揆叙等人收藏。最终通过臣工进献的方式进入清内府。

乾隆四年(1739),弘历检视内府所藏书画时注意到了这批《毛诗图》,于当年暮春开始抄写《诗经》全文,并命画院画工绘制《御笔诗经图》。乾隆十年(1745)绘制工作完成后,弘历在第一册《召南》第二对幅的题跋中述其始末,云:

宋马和之善画人物山水,供奉高孝两朝,尝取毛诗三百篇,篇为一图以进,至今脍炙艺林。特流传零落,未覩完璧为憾。向在书舍,稍解六法,辄欲追拟全图,有志未逮。御极后偶值几余,检内府书画旧迹,得所图毛诗若干篇,笔法飘逸,务去华藻,洵如画史所称。爰勅画院诸臣,规橅笔意,旧有者临之,已缺者补之。各图梗概,清燕情闲,间亦随笔染人物及山林水石致趣。又仿束广㣲作笙诗补亡六章,并写大意。盖始事于己未春,积以岁月,迄今秋七月之望,获竟斯业。虽画法未克与和之先后,而翰墨风流继踪曩轨,亦足标文苑雅事,且不啻此诗之教以垂惩功。一披览间,里巷贞淫之故,朝廷郊庙之遗,犁然在目,因是有以考其得失。朱子云:本之二南以求其端,参之列国以尽其变,正之于雅以大其规,和之于颂以要其正,则修身齐家、平均天下之道,不待他求而得之。然则是图成而可兴可观,其禆益不更深切著明耶!乾隆十年岁在乙丑处暑日御识。

与他的祖、父相比,弘历对翰墨有着更浓厚的兴趣。他在跋中自述,做皇子时就已经知道这批“脍炙艺林”的《毛诗图》,并早有临摹的愿望。四年在内府的发现无疑引起了他极大的兴趣。事实上,自《毛诗图》流入民间,就屡屡成为画家关注的对象。元代的赵孟、林子奂,明代的仇英、董其昌、萧云从皆有作品临自《毛诗图》。乾隆朝的这次临仿的确称得上是一桩“文苑雅事”。

但值得注意的是,弘历不仅仅“规橅笔意,旧有者临之”,还“已缺者补之”,命画工为余下的诗作配图,完成了《诗经》全篇的配图工作。而且长达七年绘制过程中,他并非一次性抄录所有诗作,而是极有耐心地轮流使用真、草、篆、隶四种书体,每隔几月抄写一篇,甚至还补作了汉代之前就已经佚的六首笙诗。而后交由画师们配图。如乾隆四年、五年,每年由春月至冬月,俱是分五次抄写五篇。六年,同样也是抄写五篇,但由于《桧风》篇与《曹风》篇都只有四诗,两篇一次抄完,所以只抄写了四次。七年、八年,又是分五次抄写五篇。余下六篇,分两年完成。体现出弘历在制作《御笔诗经图》过程中严密的计划性,甚至是某种仪式性。

完成后的书与图由造办处装裱为册页,共成三十册,五册为一套,左文右图,用料极为讲究。用苏州织造府送来的酱色地迴纹锦包边,分装入六个匣盒。匣盒原本计划使用影子木(一种木纹独特的木材)制作。但在木材已经由广州运至北京,并制作出木样后,又选择了更为贵重的紫檀木重新制作。耗时两年方才告成。完成后的《御笔诗经图》藏于弘历为皇子时居住的重化宫。

二、《毛诗图》与《御笔诗经图》

比对文献记载与现可见的《毛诗图》中的藏印与款题信息,可以梳理出有十三卷曾入藏清内府的画卷存世。这些画卷保持着一致的画风与图文转译模式,皆左图右文,以楷书录各诗的“小序”与经文,再书诗名。稍作比较便可知,《御笔诗经图》中的画风确实尽力模仿马和之的“蚂蟥描”用笔,可见弘历“规橅笔意”之说不虚。

按成书于乾隆十年(1745)的《石渠宝笈初编》(以下称《初编》)所记,当时已在内府的马和之所作或被鉴定为明人临仿的《毛诗图》共八卷。此外,还有《邶风图》一册漏记。此册上有乾隆九年(1744)的御跋,表明在《初编》完成前已入内府。虽然我们并不知道此九卷中哪些是在乾隆四年前已入内府,但弘历“旧有者临之,已缺者补之”之说并不准确。

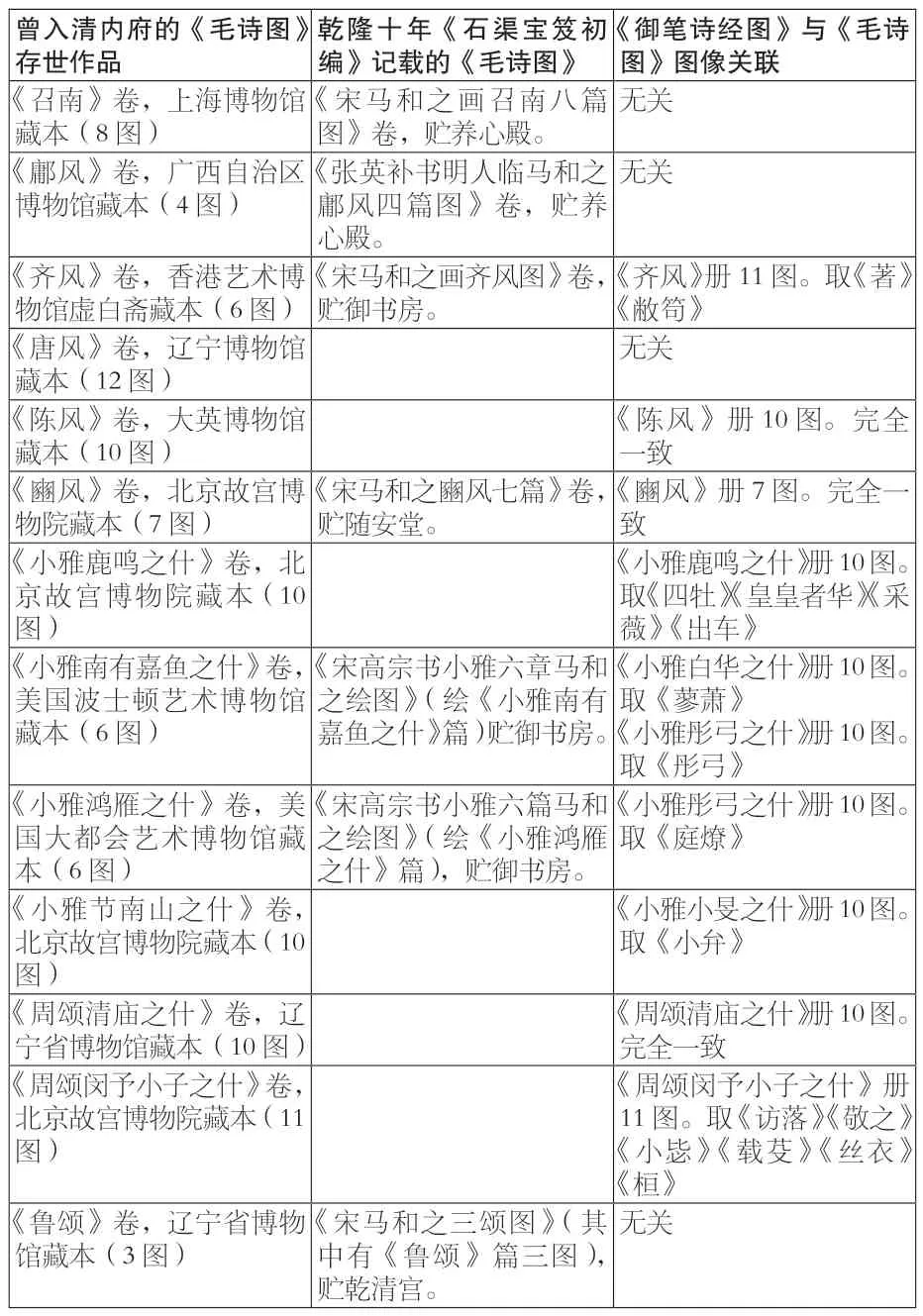

通过上表(表1)的图像比较可知,《御笔诗经图》完全忠实于《初编》中所载《毛诗图》的仅有《豳风》一册。由于是册页,画幅尺寸一致,临摹时不得不将某些图像的宽度缩窄,以满足册页固定的横宽比例(图1、图2)。但《初编》中所记藏于内府的《毛诗图》其他各卷,《宋马和之召南八篇》《张英补书明人临马和之鄘风四篇》《宋马和之三颂图》与《御笔诗经图》的制作并无关系。这或许是制作时,相关画卷尚未入内府,画工未能以之为参考。

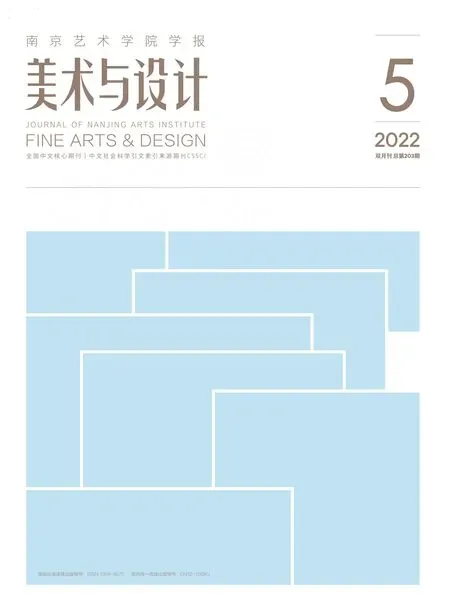

表1 清内府所藏《毛诗图》存世作品与《御笔诗经图》图像比较⑥乾隆十年前,内府所藏《毛诗图》应有九卷,但其中《明人临马和之风雅八篇图》,与弘历题跋的《邶风图》已不知下落,故未在表中列出。

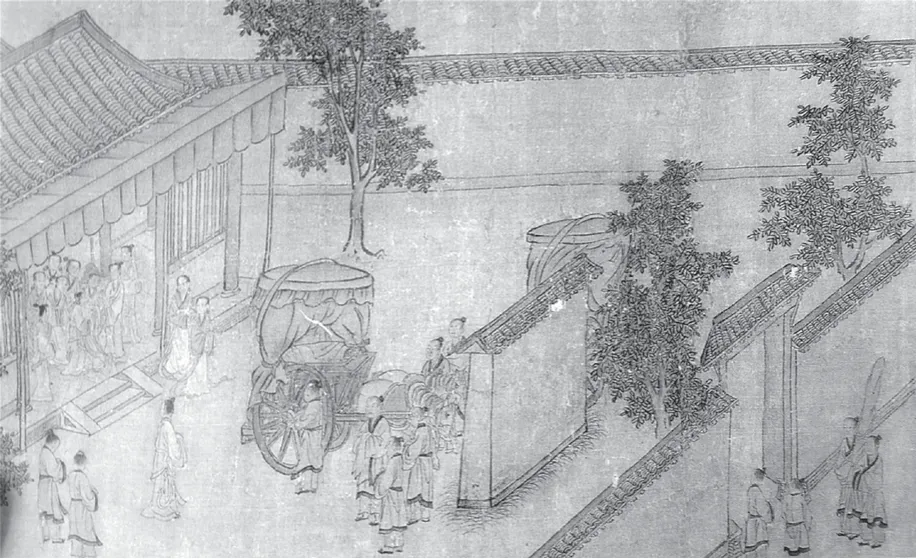

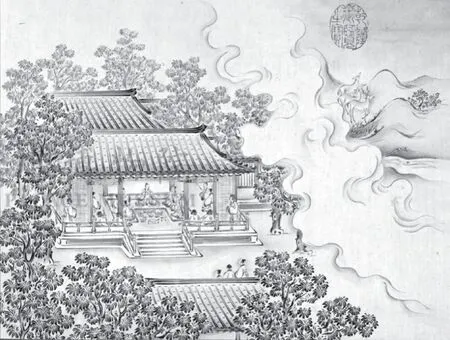

图1 马和之《豳风·七月》(北京故宫博物院)

图2 《御笔诗经图》第14册《豳风》第三对幅《七月》

不过奇怪的是,有些并未被记入《初编》,理应不在内府的《毛诗图》卷,却对《御笔诗经图》的制作有明确影响。如《陈风图》卷(大英博物馆)、《周颂清庙之什》卷(辽宁省博物馆)以及《周颂闵予小子之什》卷(故宫博物院)中的部分图像。此三卷中前两卷都有弘历在乾隆三十五年所书尾跋,但何时入内府并不明确,或许也如《邶风图》卷一样,早在内府,只是《初编》中漏记也未可知。但《周颂闵予小子之什》卷后弘历跋文明确说此卷是乾隆四十九年得于南巡途中,则画工制作所依何本实在不得而知。

更值得注意的是,《御笔诗经图》中有些图册中部分图像明显临摹自《毛诗图》,但画工却没有完整临摹全卷。如《齐风》册十一图,取两图;《小雅白华之什》册十图,取一图;《小雅彤弓之什》十图,取两图;《小雅小旻之什》册十图,取一图。上文所说《周颂闵予小子之什》册十一图,取六图。其他图像皆为原创。

吴璧雍通过对《御笔诗经图》中不可能有马和之本作参考、完全原创的画册的分析指出,画师延续了清初帝王尊崇理学的传统,取宋儒朱熹的《诗集传》中的解释。其中《小雅》诸篇的分什也依朱熹之说,进行了调整。学界一般认为,宋代是“经学变古时代”,受疑经风气的引导,宋代《诗经》学研究有“尊序”与“废序”之别。主要区别在于是否接受《毛诗》中小《序》对于各诗的解释。朱熹属“废序派”,因而黜《序》解《诗》。朱熹曾作《诗序辨》一卷,专论小《序》之失。有研究指出朱熹释《诗》,完全从《序》的仅有22篇。弘历在抄写《御笔诗经图》经文时只录《诗经》原文,不书小《序》,也体现了朱熹废序的观点。

但画师在明显有原图可供参考的情况下弃之不用,选择新创图像,是否真是为了恪守朱熹的解释,仍然值得讨论。换言之,《毛诗图》的原作是以《毛诗正义》的解释为宗,但马和之所创图像是否真就不适合作为《诗集传》的配图?且《御笔诗经图》中的图像是否就真的颠覆了马和之的图释?以《御笔诗经图》中《齐风》册为例(以下称《齐风图》册)。其中仅《著》《敝笱》两图完全因循自香港虚白斋所藏马和之的《齐风图》卷(以下称《齐风图》卷)(图3、图4)。

图3 《齐风·著》(香港艺术馆虚白斋)

图4 《齐风·著》(《御笔诗经图》)

《齐风》章的第一首诗是《鸡鸣》,共三章,云:

鸡既鸣矣,朝既盈矣。匪鸡则鸣,苍蝇之声。

东方明矣,朝既昌矣。匪东方则明,月出之光。

虫飞薨薨,甘与子同梦。会且归矣,无庶予子憎。

小《序》认为此诗是“思贤妃也。哀公荒淫怠慢,故陈贤妃贞女夙夜警戒相成之道焉。”《诗集传》基本认可这一说法,只是认为“哀公未有所考”,因而不提哀公,只说是“美贤妃”。两者都认为《鸡鸣》诗是在讲古贤妃劝诫帝王早起视朝,不要荒废政事。《齐风图》卷(图5)绘以后宫场景,一旁的烛台表明此时尚未天明,夫人拱手似正劝诫君王,显然他们是诗中所说的古贤妃与君王。并不涉及对哀公的直接批评,因而也说不上有悖于《诗集传》。

图5 《齐风·鸡鸣》(香港艺术馆虚白斋)

图6 《齐风·鸡鸣》(《御笔诗经图》)

《齐风图》册(图6)取诗中最后一句,此句《诗集传》解曰:“然群臣之会于朝者,俟君不出将散而归矣。无乃以我之故而并以子为憎乎?”《毛诗正义》的解释略有不同,认为:若君王“不早听朝,则事不速讫,罢朝必晚,众臣憎君,是由我故,故欲令君早起,无使见恶于夫人”。一说如果君王不早朝,则群臣将各自归家;一说若君王不早朝,则会拖延朝会时间,耽误群臣归家时间。册中所绘为宫门外场景,大夫已至紧闭的宫门外,三两成群等待早朝。天上月亮,侍从手中灯笼,皆表示天未明之意。从图像中无法看出如果君王未能听朝,群臣是将归家,还是继续等待。因而也说不上颠覆了《毛诗》的解释。

两图一是表现后宫中的劝诫场景,一是表现宫外等待的群臣,只是画师选择的文本重点不同而已,三者甚至可以视为描绘了同一事件、同一时间,在不同空间所发生的场景。

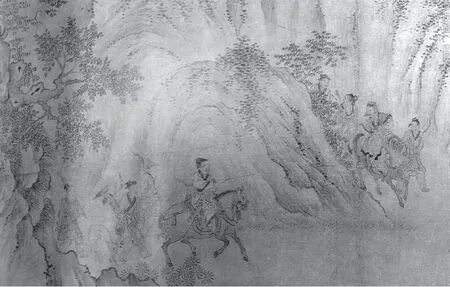

《齐风》章第二首诗是《还》。此诗按小《序》解云:“刺荒也。哀公好田猎,从禽兽而无厌。国人化之,遂成风俗,习于田猎谓之贤,闲于驰逐谓之好焉。”《孔疏》将诗中的“子”认定为是士大夫。认为诗是讲士大夫田猎,在山间相遇交谈之事。《诗集传》不认可此诗是哀公时事,只云:“猎者交错于道路,且以便捷轻利相称誉如此。而不自知其非也。则其俗不美可见。”只说猎者相遇,未肯定二人的士大夫身份。

《齐风图》卷(图7)中,两人策马持弓会于山间,各有步行侍从相随。头上所戴的冠也强调了他们的士大夫身份。《齐风图》册(图8)中,前景山边二人执弓,站立交谈,衣着简朴,似可理解为是猎手。远方山野间驾车射猎者,似可理解为田猎的士大夫。《齐风图》册确实更接近于《诗集传》的理解,但也忽略了诗中一再强调的“并驱”情节。

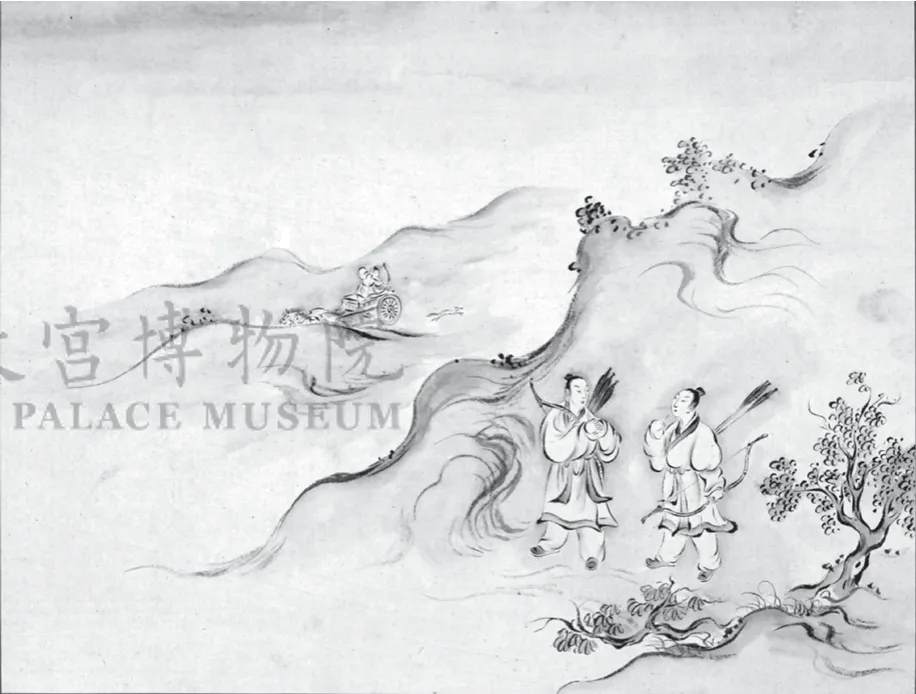

图7 《齐风·还》(香港艺术馆虚白斋)

图8 《齐风·还》(《御笔诗经图》)

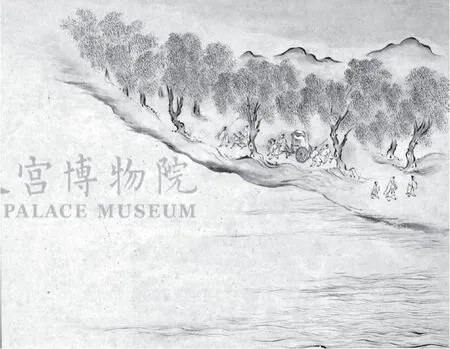

图9 《齐风·载驱》(香港艺术馆虚白斋)

再看《载驱》诗。此诗按小《序》云:“齐人刺襄公也。无礼义故,盛其车服,疾驱於通道大都,与文姜淫播其恶于万民焉。”认为诗讲齐襄公坐车赴鲁国与其妹,鲁桓公之妻文姜私通之事。朱熹除认为“此亦刺文姜之诗”之外,与《毛诗》的解释并无不同。《齐风图》卷(图9)绘一近景,襄公坐四驾马车,前后侍从相伴,正欲过桥。《齐风图》册(图10)中绘一远景,襄公的四驾马车行于诗中所说的汶水畔,有侍从相伴,后有行人作议论状。两图对于诗义的理解并无根本区别,创意相似,不同只在于构图角度。

图10 《齐风·载驱》(《御笔诗经图》)

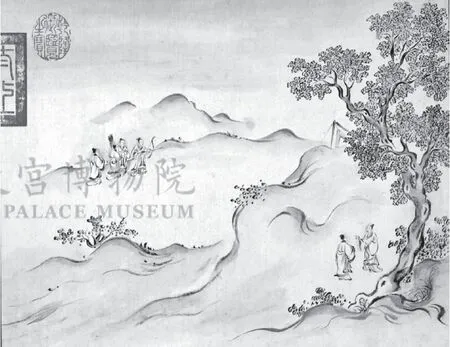

关于《猗嗟》诗,朱熹更是认为“此序得之”。在具体解释上与《毛诗》并无不同。皆是说鲁庄公虽然“有威仪技艺”,但却不能制止其母与人私通。两图皆取诗中“终日射侯,不出正兮”之句,绘鲁庄公行射礼的情节。所不同在于《齐风图》卷(图11)中取近景,《齐风图》册(图12)则将射礼置于远景处,前景绘二人作议论状。如果细较,两图中正在行射礼的人物组合都相当类似。

图11 《齐风·猗嗟》(香港艺术馆虚白斋)

图12 《齐风·猗嗟》(《御笔诗经图》)

事实上,朱熹释《诗》虽然多有不同于《毛诗》之处,并在事件的主角与背后的微言大义上时出新义,但却未必对具体的情节提出异议。郑振铎就曾指出:“朱熹的《诗传》……许多见解都是被《诗序》所范围而不能脱身跳出。”束景南也说:“(朱熹)否定的是《毛序》的说《诗经》体系及其方法,并不是《毛序》对所有三百篇诗的具体解说。”而对于图释《诗经》来说,其中的美刺之意还是需要通过具体的情节与名物来表现。就如我们对两个版本《齐风图》的讨论所表明的,即使选取不同的释《诗》方案,也未必会在图像上发生显著的差异。

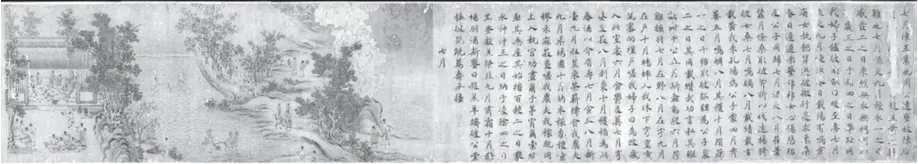

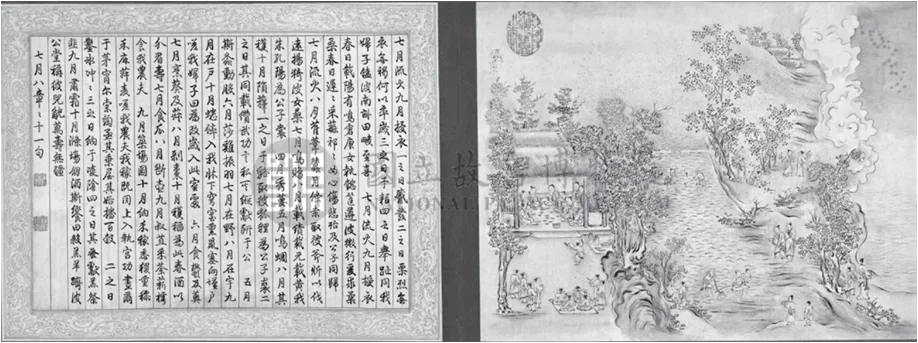

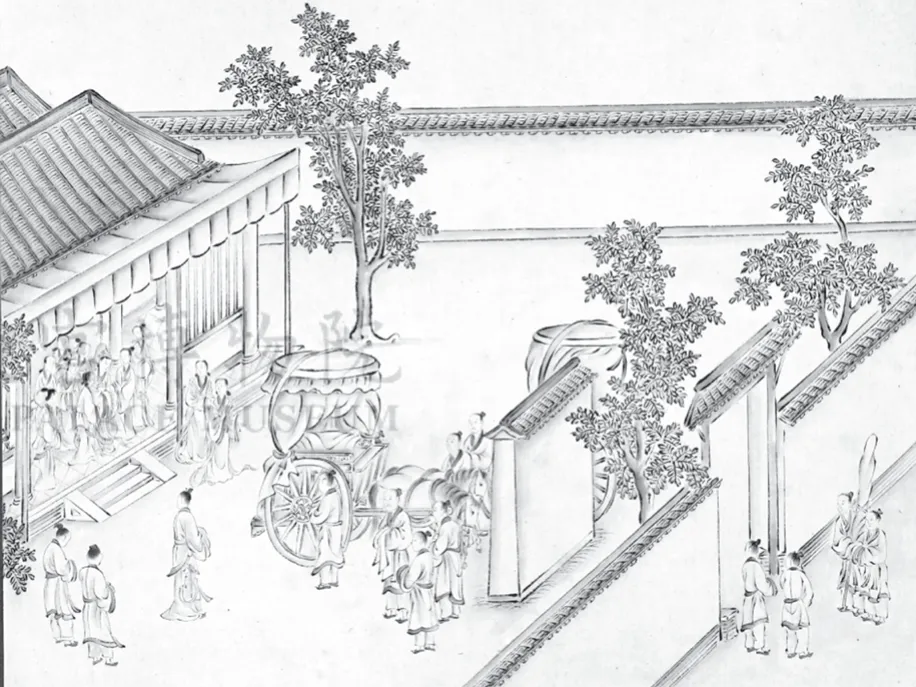

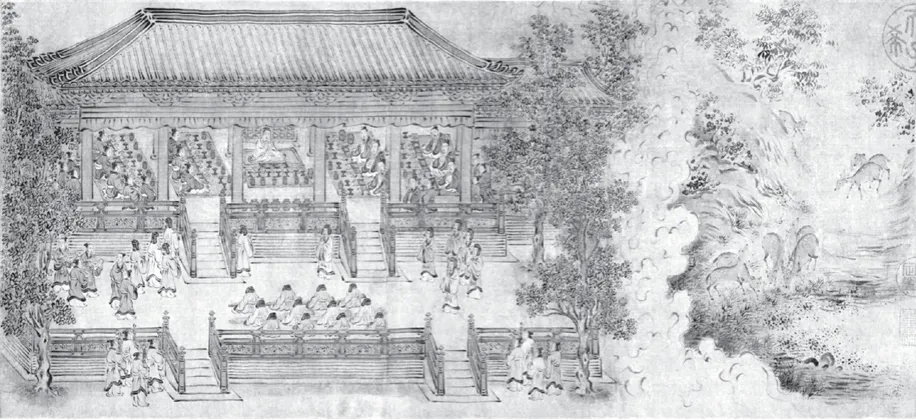

图13 《小雅鹿鸣之什·鹿鸣》(北京故宫博物院)

图14 《小雅鹿鸣之什·鹿鸣》(《御笔诗经图》)

《诗集传》中那些不同于《毛诗正义》解释的篇章,并不一定会成为画师重新创作的对象。如《陈风》一章,按《诗序辨》所说,仅《株林》一篇被认为是“最为有据”,其他皆有不合《诗》本义之处。但《陈风》册的制作却完全照搬了《毛诗图》。《小雅鹿鸣之什》册中取《毛诗图》中四图,其他六图皆不同。比较两个版本的《鹿鸣》图(图11、图12),从整体创意到图式处理基本没有差别,只是《御笔诗经图》省略了宫殿前的乐队与仪仗。而这却是《鹿鸣》诗中反复出现的“鼓瑟”“吹笙”“鼓簧”“鼓琴”等重要意象。马和之的图像反倒是更为贴合诗义。

由于史料记载的缺失,无法得知画师对《诗经》的理解程度,或在制作过程中是否有文人官僚的协助与指导。但从现在所观察到的情况来看,这些不同更像是画师刻意想与原作拉开距离,随机挑选需要临摹的图像。进一步而言,画师仿佛并不十分重视马和之的阐释。而有一些证据也似乎表明,对于弘历而言,《毛诗图》只不过是朝臣们进献的,略微珍贵一些的古代书画而已。《御笔诗经图》完成后,它们和清宫其他普通藏品一样,仍然被分贮于养心殿、御书房、乾清宫、随安堂等处,其中的大部分当时连被帝王题跋的荣幸也未获得。

三、弘历与《御笔诗经图》

《御笔诗经图》的制作并不是一次纯粹的临摹活动。图册共绘有三百一十一图。按本文的统计,取自《毛诗图》的仅四十三图,不到总数的七分之一,称之为在临仿基础上的再创作更为合适。

值得注意的是,早期《诗经图》创作大多有宫廷或官方背景,具有辅助政教的功能。马和之的《毛诗图》由于对“郁郁乎文哉”的三代政治理想的图像还原,而被认为表达了宋高宗对继位者孝宗的政治期待。在进入清宫之前,《毛诗图》长期在民间流传,其中所蕴含的政教意义却日渐淡薄。虽然明中后期的何良俊尚在说:“马和之作毛诗国风图,……岂可谓之全无关于政理,无裨于世教耶?”但“岂可谓之全无关”一句却道明“政理”与“世教”已非时人关注的重点。事实上,诸多画史著作与众多收藏者的题跋表明,人们更愿意关注这批图像的经学意义、马和之的画史地位与画作的古物价值,而非其政治价值。

而在宫廷的情境中,《毛诗图》的政治价值再次焕发出来。弘历也注意到了这一点。他在跋的后半段中明确指出,“诗之教以垂惩功”。并引朱熹释《诗》之说,进一步阐述图卷如诗义一般,蕴含了“修身齐家、平均天下之道”,观之大有益处。清楚表明了他对于《诗经》图像王政功能的认同。

但弘历在即位后不久就选中《毛诗图》,而非内府其他藏品作为临仿的对象仍然是值得讨论的问题。弘历受过良好的儒学教育,有着不弱于一般汉族文人的儒学修养。在尚为皇子时就说过:“治天下之道,当以正风俗、得民心、敦士行、复古礼为先。”甫一即位,还未改元的雍正十三年(1735)九月,就表示其为政的目标是要“养民教民”,这样“三代之治必可复,尧舜之道必可行。”在乾隆元年、二年策试天下贡士,三年首举经筵大典时多次提及“唐虞”盛世。有学者据此指出,弘历继位伊始就有“回向三代”之追求。所谓“回向三代”历来都是儒家政治追求的最高理想,历代以此为口号的当政者并不少见。但弘历的不同在于,他并未将之停留在象征性的宣示上。在施政层面上,甚至试图以古代“井田制度”为参考,改革当时的粮政、农政、垦政等农业政策。充分说明了他对待这一儒家理想的严肃态度。

但“三代”所包蕴的政治理念远非“井田”可以涵盖。它为历代儒者念念不忘的还有被孔子誉为“郁郁乎文哉”的西周礼乐制度。弘历同样注意到了这一点,因而也强调“复古礼”的重要性。就在执政之初的乾隆元年六月,诏设“三礼馆”,命文臣编纂《三礼义疏》,同月还命撰修《大清通礼》,都表明弘历有以“古礼”化俗,尝试以礼为治的政策导向。

在这种政治理念下,《诗经》对于弘历而言自然别有深意。《诗经》内容所涉年代从西周初年至春秋中叶,跨度约五百年,即通常所说的三代时期。《毛经图》某种程度上正是对这一历史时段的图像重建。马和之卷中对于三代温柔敦厚的政风、士风与民风的描绘,对以三代冠冕、器物、仪礼为代表的礼制的再现,时常引起人们的赞叹。明代冯梦祯《观马和之商鲁二颂图诗并序》中赞叹道:“洋洋商鲁颂,文章元气结。名物一以陈,礼乐俨相接。情欣近累解,礼契异代合。”清代纳兰揆叙评价《毛诗图》“不特笔致高妙,后代莫及,而古人宴飨祭祀之仪、礼乐舆服之制,略可考见”。倪涛也认为其中“古人宴享祭祀之仪,礼乐舆马之制悉备焉”。弘历在乾隆九年(1744)为内府所藏《邶风图》卷所作的题跋中也说《毛诗图》“下逮列国,上自朝庙,凡风俗贞淫之故,礼乐燕飨之仪,犁然毕具,尤足以备形容,昭懲劝也”。

《毛诗图》确实是当时最为完整地描绘三代世界的古代图像,但一个严肃历史学家绝不会将之视为真实的三代世界的图像写照。虽然弘历在跋中自述《御笔诗经图》中“里巷贞淫之故,朝廷郊庙之遗,犂然在目”,并可以凭这些图像“考其得失”。但一个头脑清醒的帝王在多大程度上会将这些图像看成是衡量国家治理成败的标准,实在存疑。应该说,《毛诗图》更大的价值在于其所代表的“以礼为治”的政治理念。历时七年,极具仪式性地抄写《诗经》,更像是弘历通过自己的行为向帝国释放出的政治信号。从这个角度看,《御笔诗经图》是否准确地临摹了《毛诗图》倒也确实不是太重要的事。

四、宫廷政治中的《御笔诗经图》

但事情的发展未如弘历所愿。《御笔诗经图》所代表的“回向三代”的政治理想实在过于理想化,最终无果而终。乾隆九年之后,这一执政理念已经很少被他提及。代表这一理念的另一文化工程《三礼义疏》,在还未编纂完成之前,皇帝的兴趣就已经被其他的文治工程取代。此后他的执政也更趋于现实,雄心最终投入“西师”“南巡”等文治武功中。

然而在乾隆十年完成的《御笔诗经图》对于弘历而言仍然有重要意义。《石渠宝笈初编》中,这批图册被列在内府藏所有藏品的第一位。这当然与弘历在制作过程中的长期参与有关,但也不可忽视其在当时宫廷场域中所获得的巨大反响。

如果将弘历用四体书抄经视为个人儒学与文艺修养的展现,那么补作六首笙诗则显得意味深长。弘历似乎忘了朱熹对于笙诗的态度。《诗集传》认为笙诗仅仅是笙乐的名称,是演唱诗歌时演奏的笙曲,原本就“有声而无词”。弘历在跋中自己解释道,他这是在“仿束广㣲(束晳)作笙诗补亡六章”。束晳是西晋时人,萧统《文选》“补亡”一条收录了他补作的六首笙诗。束氏也自云其补诗的目的在于,“遥想既往,存思在昔,补著其文,以缀旧制。”

弘历的真实意图暂且不论,但补笙诗的行为明显在朝臣中却引起了不小的反响。《御笔诗经图》后附有张廷玉、梁诗正、汪由敦、励宗万、张若霭、裘日修、陈邦彦、董邦达等汉臣的题跋。诸跋中也多次提及束晳的补亡诗,但多持贬损的态度,而对乾隆皇帝的诗作大加赞赏。如董邦达赋诗云:“缅昔宣圣删诗日,南陔六章词久无。有晋束晳曾补缀,笔力萎薾文义芜。于今更复经睿制,元音压倒千群儒。”但事实是,弘历所作的六首诗与《诗经》原篇章并不协调,也不顾及原诗小《序》阐发。如补《由仪》一诗云:

在上曰天,在下曰地,君君臣臣,父父子子。

在下曰地,在上曰天,父父子子,君君臣臣。

由其仪矣,物则熙矣,仪其由矣,物则休矣。

此诗按小《序》解为:“万物之生各得其宜也。”弘历全诗不过是对社会道德伦理的重复说教,全失《诗经》之旨趣。但这在臣工眼里全不是问题。张若霭的跋云:“我皇上以诗教教天下后世之圣心,岂不与周情孔思后先一揆哉!”梁诗正也说:“旧迹流传,俨然师保,小臣稽首,大哉王言,妙阐经义,徳成教尊,形四方风,系一人本。”都将乾隆皇帝描述为教化天下的圣贤。按此逻辑,补作笙诗的行为都可以上升到圣人补经的高度了。

将圣贤的身份赋予帝王并不能仅仅理解为是汉臣们的阿谀奉承。处于“夷夏之变”阴影下的清前期几位帝王都竭力塑造自己治统、道统乃至正统的继承者身份。康熙时期,汉族士大夫们出于对康熙文治武功成就的钦佩,如李绂、李光地等人主动将道统的权威加于他的头上。在位的第十六年,康熙也自信地宣布:“朕惟天生圣贤,作君作师。”所谓的“君师合一”同样是儒家的政治理想之一,即君王既是天下的统治者,同时又是天下道德、学术的表率。这并非是一个象征性的身份,它使帝王在文化上垄断了对儒家经典的解释权,同时又在政治上剥夺了士大夫批评君权的合法性。理论上来说,这使得君权成为完全不受牵制的绝对权力。就在《御笔诗经图》绘制的第二年,登基不过五年的乾隆帝也自称:“朕膺君师之任,有厚望于诸生。”

但也要注意,虽然弘历的祖、父都曾以“天下师”的身份训谕臣民,并且他也能以天子的身份自认君师。但这一身份还需要获得朝中大臣认同。这样看来,《御笔诗经图》的制作不仅为弘历展现自身儒学修养与崇儒重道态度提供了一个机会,还对弘历道统继承者身份的营造有所帮助。而诸位朝臣深谙皇帝的心理。他们的题跋完全切中了弘历的期待。其中三朝元老张廷玉跋云:

盖皇上以仁义纯厚之圣,抱追写千载以上忠孝贞良之性情,其则不远,妙乃入神,三百篇诗心如掲焉。伏羲之图易也,得文王、周公、孔子之辞,而其义始备诗图,缘辞以立象,观象以玩辞,互相资而其义益显,引之、翼之、鼓之、舞之,使自得之。皇上之心其即伏羲、文王、周公、孔子之心也。

张廷玉将弘历抬高到圣王的地位,并恭顺地表达了对弘历的敬仰之情。就在《御笔诗经图》完成的当年,弘历画人物,董邦达画树石屋宇,合作完成了一册《豳风图》。参与了《御笔诗经图》题跋的几位大臣,除张廷玉外,又参与了此次题跋。相同的主题再次在宫廷中奏响。跋由梁诗正执笔。跋中将这一次的创作与康熙敕焦秉贞画《耕织图》相比,并引“周以穑事开基”之事,夸赞弘历道,“先圣后圣有同揆焉!”这对于以他的祖父为敬仿对象的弘历来说,确实更有深意。对于乾隆帝来说,他的圣王身份又一次得到了朝臣们的确认。

五、余论

乾隆皇帝受过系统的儒家文化教育,自身又喜爱书画,执政之初对于“回向三代”的政治追求,让我们可以认为他是真正的服膺于包括《诗经》在内的儒家文化,并认同儒家的政治理想。选择马和之《毛诗图》的临仿与再创作作为执政之初耗时九年的一项重要的文化工程,自然有某种宣言的味道。

《诗经》图是历代宫廷绘画中有益政教的传统题材。《毛诗图》以其对《诗经》的全面图释,在历代流传中已经成为经典。其对于三代政风、民风的全面想象与再现,也是时人从其他传世作品中无法获得的视觉体验。重新完整构建这一图像体系,借用它来宣扬弘历执政之初“回向三代”的政治理念,这一代表了年轻的天子试图超越前代统治者的政治雄心,无疑是合适的选择。即使此后“回向三代”的施政理想不再,《御笔诗经图》仍然会成为展示自己继承道统与圣王身份的图像证明。汉臣们的题跋恰到好处地强化了这一层意义。可以进一步指出的是,乾隆帝对于这一“文化工程”所产生的良好影响意犹未尽,还试图扩大其影响。就在《御笔诗经图》绘制完成前后,弘历还命文臣裘曰修与画家金昆合作制作了另一套着色的《诗经图》。

弘历在其执政的晚期仍然多次提到《御笔诗经图》。乾隆四十二年(1777)三月,命如意馆画师徐扬、姚文瀚、贾全、谢遂等人临摹那套着色的《诗经图》,计划用来替换原本《御笔诗经图》中的墨画,但不知何故并未完成。乾隆四十六年(1781),71岁的弘历在承德避暑山庄,重新书写了一遍了《诗经》,并用之替换下了原版本中的“四体书”经文。并自述道:“偶览向所为《诗经图》,嫌其字不臻于法,因重书一通,易之旧册,以登《石渠宝笈》。书成,故每册款识、小玺,一如前例,不复改易。”仿佛这一行为完全是出于他对翰墨的兴趣。但我们也注意到,乾隆帝在承德避暑山庄这段时间,除重抄《诗经》外,还在抑斋著《知过论》,反思自己执政以来大兴土木之举。不知这一次重新抄写经文过程中,这位古稀天子是否会回想起自己当年作为一名年轻帝王的理想和雄心,是纪念抑或是反思?我们已不得而知。