从陆深和《会仙山图》看明代园林画中的掇山置石

车旭东(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

园林画是以表现园林为主的绘画,园林与绘画联系紧密,高居翰认为:“绘画可以帮助今人认识古代的园林,而从园林的视角,也有助于对绘画的解读。”不少园林史学者以园林画来探究并还原多不存世的古典园林,取得了丰厚成果。山石是园林的重要组成部分,所以园林图中常描绘掇山置石形象,一些人物画、山水画中亦不乏假山奇石点缀。掇山是将自然土、石等材料掇叠为假山,也称“叠山”;不具备山形的石材布置为自然露岩景观的造景手法就是置石。明代造园风气兴盛,园林图也随之流行,而掇山置石此时也经历了重大变革。

明中期的陆深(1477—1544)以诗文、理学、书法名世,而他也参与造园,其位于上海陆家嘴的“后乐园”较为著名。在后乐园之前,他便营造了“会仙山”,并请友人张鈇绘《会仙山图》卷(图1),细致表现了掇山全貌,并附有文记题咏。以往的相关研究从未提及此图,而将之置于明代掇山置石的发展演变中考察,可进一部探究陆深的造园理念及此图在明代园林画中的地位与意义。

图1 (明)张鈇《会仙山图》卷 纸本设色 台北故宫博物院藏

一、明中期之前园林画中的掇山置石

园林常作为画作的背景,也是常见的绘画题材,最早的园林图可追溯到唐王维《辋川图》和卢鸿《草堂十志图》。而作为布景的园林,一般以假山奇石配花木呈现,如晚唐孙位《高逸图》中就以两组植物配特置的太湖石分隔画面,这可与白居易《太湖石记》相印证,反映了唐人的赏石风气。特意绘置石以表现人物处于园林庭院之中,较早的还有传五代赵岩《八达春游图》。而五代卫贤《高士图》的庭院内有高矮两座对置石,表现了置石与园林的关系。北宋宋徽宗《祥龙石图》则是以特置石为描绘主体,而其主持修建的艮岳用石体量之大,后世无与伦比。上行下效,宋代私人造园、蓄石之风亦甚。然而大部分园林画如刘松年《四景山水图》、传苏汉臣《秋庭婴戏图》等,多绘置石点缀,很少表现大型掇山。仅传赵伯驹《汉宫图》有一座大假山,并有石洞穿连院落。

元代造园主要集中于江南,文人多建斋馆园林以追求隐逸生活。如赵孟 建莲庄,于鸥波亭前对置二石,名为“垂云”“沁雪”。顾瑛、倪瓒、曹知白三家富甲江南,园林奢华、爱石成癖,如顾瑛“见奇峰怪石辄徘徊顾恋,不忍舍去”,并在昆山之郊建“玉山佳处”“积土为小山,而累石其上”。倪赞清閟阁也是周列奇石。他们将奇石特置或散置,或配植物以呈现“映带”效果。元末常见的竹石、松石画,或许大多是参照上述景致而创作的。

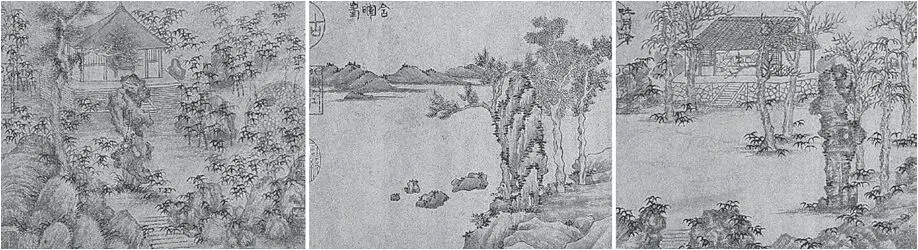

明初(14世纪后半叶)著名的苏州狮子林尤以掇山为胜,该园在宋代旧园基础上修建,“因地之隆阜者,命之曰山”,且将土山上“状狻猊者不一”的怪石置立,并对奇石命名,最高者即“狮子峰”。倪瓒《狮子林图》卷(图2)描绘垒叠环抱的石山,表现整体面貌。徐贲《狮子林图册》(图3)则是分绘十二景,其中“狮子峰”“含晖峰”“吐月峰”刻画局部置石并题名。两作虽是摹本,但可以之了解该园风貌。册页能细腻描绘不同景致,但无法表现景致间的关系;而手卷能穿连景致,但横长的画面扭曲了园林空间。两套作品以不同图示呈现同一园林,为后来的园林图奠定了形式基础。

图2 (元)倪瓒(款)《狮子林图》卷

图3 (元)徐贲(款)《狮子林图册》中的“狮子峰”“含晖峰”“吐月峰”

明前中期(15世纪),吴门画家多作斋馆别号图,大部分为园林图。如杜琼《南村别墅图》册(1443年前作),“蕉园”“拂镜亭”“蓼花庵”都绘置石,为太湖石与芭蕉、梧桐等植物配置。还有其《友松图》 (图4)是为“魏友松”画的别号图,绘园中有一座大土山,山中有蹬道、曲池、石径等,山巅耸立的奇峰是用以观赏的笋石,山脚下有竹、芭蕉配湖石。此园延续了元末的“累土积石”,且同样注重对石峰的表现和欣赏。沈周也用册页表现友人吴宽园林的不同景致,《东庄图》册中“续古堂”描绘堂前对称的一组树木和太湖石。此期著名的园林还有苏州韩雍“葑溪草堂”和苏州郑景行“南园”等,其中“池南作假山”,或聚石为山,惜未留下图画。

图4 (明)杜琼《友松图》 故宫博物院藏

明中期(16世纪上半叶)造园之风渐盛,何良俊言:“凡家累千金,垣屋稍治,必营治一园,若士大夫家,其力稍嬴,尤以此为胜。”江南名园有苏州王献臣“拙政园”、徐子容“薜荔园”,松江陆深“后乐园”、孙承恩“东庄”,常州安国“西林”、俞泰“芳洲书屋”,镇江杨一清“侍隐园”,南京徐氏“东园”、顾璘“息园”等。诸园中山石运用更多,文人们对石的形态和意义的认识也在加深。园林图盛行于吴门画家笔下,如文徵明有《拙政园图册》《东园图》《真赏斋图》等,其弟子如钱穀、文伯仁等将这种风潮推到了造园更风靡的晚明。假山在他们作品中经常出现,如文徵明两本《真赏斋图》(图5)都着意表现了土丘之上垒叠奇石而形成的石山和石峰,其中磴道迂回,既可静观也可游观。

图5 (明)文徵明《真赏斋图》 上海博物馆藏

综上,明初至明中期的掇山置石沿袭了元以来的传统,营造上累土积石、山石一体,注重石峰欣赏,这符合园林史学者对叠山发展阶段总结中的“第二阶段”。另外顾凯认为:虽然现今园林研究将掇山与置石分开,但在这时及其以前并无明显的分离,二者的欣赏和营造是结合的。在园林史上,陆深的“后乐园”常被提及,但多是分析该园的大致营造情况。而作于此期的《会仙山图》因图像直观准确,如能结合文献探讨陆深对假山的营造和欣赏,可进一步验证园林史学者的上述论断。

二、张鈇与《会仙山图》

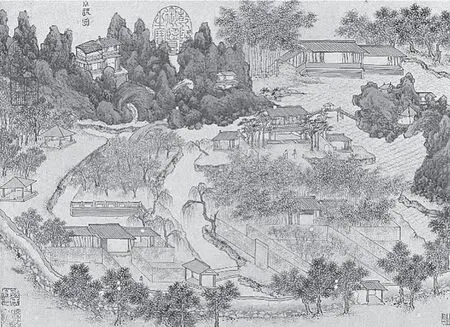

《会仙山图》全名《陆深愿丰堂会仙山图》,是1515年张鈇应陆深之邀描绘其掇叠的“会仙山”而作,著录于 《石渠宝笈三编》。图中右侧的宅院即“愿丰堂”,往左过木桥就是堆叠各式奇石的会仙山,其中七座奇石以隶书标注名称。画面左下角钤“张鈇”印,卷后第一段题跋“愿丰堂后隙地叠石作小山与碧溪联句”,是陆深与张鈇唱和的联句,后又有陆深题“名山会仙作一首”。再后为张鈇书《会仙山记》:“会仙山,以形似名也。云间陆先生以翰林编修在告,雅爱泉石,亲知以诸品佳石遗之。乃于北庄愿丰堂之后庭,垒一小山。其中峰矻立,倍寻而高,中心二大窍,若两口相沓,曰‘吕公’。西一峰曰‘麻衣道者’,其纹皴斮,麻衣似之。又一峰曰‘蓑衣真人’,其纹襳襹,蓑衣似之。东一峰曰‘三峰居士’,形骨昌侈,不受拘束,似邋遢也,合而名之曰‘会仙’。蓑衣为武康,其三皆湖石。余锦川、武康诸小峰,不在是数。主峰虚中若受,而群峰离立环拱。诸小峰断而复续,或趋而从,或去而顾,咸若有情,且风致萧散,又出于灵秀之余。余慕先生久,今兹款门,山适经始,不日而成。先生顾余曰:‘会仙山名,一时得于形似之偶然,方成而子适来,若有不偶然者,宜有文以纪之。’余越之鄙人,泉石膏肓,不受砭药,嘉山胜水,足迹殆半,而江左名家凡有山者无所不到,广地巨石,十百于此者有之,求其布置合宜如兹山者,吾目未之尝经焉。盖以先生胸中丘壑,得之天赋,近以使事,驰驱南北。凡有形胜,靡不收览,故其巧思,有夺造化而为工者。郗超知谢玄于履屐之材,各得其任,因料淮淝之功必胜,余以是知先生奠安社稷之具矣。安石不出,如苍生何?先生允宜蚤出,而大展设施,置社稷于盘石之固,然后乞身高蹈,以赴会仙之乐。为子房从赤松补旧案,未晚也。余虽老,尚当杖策相存,姑志以竢。正德乙亥(1515)秋八月朔旦,张鈇识并摹。”最后有落款“沈云”和“梦窝”的两则题诗。

陆深字子渊,号俨山,松江府人,1505年举进士,历任翰林院编修、四川左布政使,官至詹事府詹事,工书法,精鉴藏。而张鈇则画名不显,由陆深为其撰 《碧溪诗集序》知他字子威,号碧溪子。天启《慈溪县志》记:“张鈇……博学强记,综贯经史百家。再试场屋,不第,遂弃去。工古诗文,兼工椽(篆)隶真草。……燕居独处,必正襟危坐,高风逸气,傲睨物表……所著有《碧溪诗集》《南皋诗话》《郊外农谈》《咏诗百绝》等。”张鈇卒于嘉靖癸未(1523),又据陆深作于1516年之后的序言其“今年过七十”,可推张鈇生于1446年以前。

陆深与张鈇的交往始于正德十年(1515),鈇谓:“晩获知己,相从于寂寥枯淡之中,久而乐焉。”张鈇科举未中,后经举荐,却因谗言被罢,以鬻文为生。陆深感慨:“其所为之累者,正坐米盐细事,子爱其人,赏其诗,而不免悲其穷”,可见张鈇是清贫文人,而陆深应是其艺术创作的一位“赞助人”。陆深还有《雨中同严介溪张碧溪怀宋西溪地官》,即严嵩(1480—1567,号介溪)于1515年过上海入京,陆张二人与之宴集所作的联句。

张鈇还与沈周(1427—1509)交游,“尝为石田序分类诗”。沈周有《和张碧溪登宝峰韵二首》《喜张碧溪至》等诗,其中言“人生重相知,正在气谊同”,足见交谊甚厚。他们还曾一同鉴赏元赵雍《越山图》并作跋,沈周是画坛宗师,作为晚辈的张鈇,画艺应会受其影响。《会仙山图》山石的画法就有元人承继李郭派卷云皴的遗风,但又多作披麻皴。沈周以元四家为宗,上追董巨,有粗、细之别,设色多浅绛或小青绿。《会仙山图》亦是小青绿,沉稳淡泊,颇具文人意蕴。用笔虽不如沈周那样厚实强健,但笔法沉稳,与沈周相近。此图是张鈇孤品,画风深受元人和沈周影响,有一定的艺术价值,其流派或可归入吴门画派,这对画史具有补充价值。而张鈇题于图中的隶书规整柔润、浑古遒厚,受汉隶如《夏承碑》《受禅碑》影响较多,这符合文献记其擅“椽(篆)隶真草”。

图卷最后还有“会仙桥”诗一首,落款“沈云”,钤“梦窝”白文印;后为“鳌头石”诗一首,款“梦窝”,钤“子龙”朱文印。两诗书风一致,均为“沈云”所书。陆深有《送沈子龙别驾之任汝宁序》,知沈云字子龙,1513年举于乡,历任南京国子学正、汝宁通判。其父与陆深为通家,沈云算是陆深欣赏的后辈。

三、会仙山与后乐园的掇山置石

陆氏于明初迁入上海浦东洋泾里,因陆深在多领域的成就、崇理刚直的士风及乐善好施的家风,陆家成为浦东望族,声誉之隆长盛不衰。陆深宦游南北,但因多病和丁忧,常告假居乡。且他向往隐逸生活,雅爱泉石,所以多次修建园林。1512年他因痰疾回乡,便将亲友赠送的奇石掇叠为会仙山,位于愿丰堂后的空地。1515年建成时,适逢张鈇来访,便邀其观赏并绘图。由图6可见,形态各异的奇石耸立在水岸边的坡地上,其中七座奇石标识名称,陆深有《咏石七首》,恰与之对应。中间最高大的为中锋,因“有二窍如吕字”,名为“吕公”,诗言“吕公本侠士,诡称回道人”,比喻吕洞宾;其西一座名为“麻衣道者”,是因其“瘦长人立,皱若襞积”,诗言“当年钱若水,寒夜拨炉灰”,比喻宋代为钱若水看相的老僧;最东边的一座“形骨昌侈,不受束缚”,名为“邋遢仙”,也叫“三峰居士”,即指号称“张邋遢”的张三丰。这三座均为太湖石,还有一座“石纹缕缕下垂,若蓑衣”,名为“蓑衣真人”,名称源于南宋的“何蓑衣”,是武康石。还有“剑石”者,“背吕公而耸透石剑”,以及“紫芝”“紫云”,或为锦川石和武康石。

图6 《会仙山图》局部

七石名称源于道教神仙信仰,有人认为这种做法“可溯源至汉武帝皇家园林太液池中的三神山”。早期“一池三山”的模式显示了帝王对“通神与长生”的追求,但后期的文人叠山更偏于欣赏和感悟。且七石的命名如陆深言:“群峰题品作群仙,浪迹虚名本偶然”,张鈇也说是“一时得于形似之偶然”。从修建动机上说,会仙山满足了陆深的爱石之“癖”,即其言“是中犹有爱石癖,一见奇石双眼明”。但在儒家观念里,过度的“癖”显然不合适,由是园林的功用转向了“隐”,这是值得推崇的精神品质和生活方式,所以卷后联句言:“挂冠期远市中阛”“孤高合有神仙伴”。但此时陆深不到40岁,只是因病居家,作为满足“雅爱”而营造用以“隐”的园林只是暂时的寄托之处。张鈇记言:“余以是知先生奠安社稷之具矣。安石不出,如苍生何?先生允宜蚤出,而大展设施,置社稷于盘石之固……”,包含着鼓励和期许,也符合陆深作为儒家文人的意愿与抱负。

会仙山左侧是一条有支流汇入的宽阔河流,应即黄浦江和吴淞江合流。假山坐落的沙岸间以石桥连接,奇石之侧还配植松柏等树木,如卷后诗言:“先栽松竹映回廊,更插黄花看晚霜”,延续了石树配置的传统。东北角有方形高台,立身于此,会仙山可一览无余,亦可观赏江景。会仙山大部分山石是散置,即多块山石分散布置而不掇合,但“吕公”“蓑衣真人”“紫芝”明显又是掇叠而成。无论是《会仙山记》还是联句歌咏,都表现了对奇石立峰的欣赏,这无疑延续了唐以来白居易首倡“聚拳石为山”和欣赏石峰的理念,谓:“百仞一拳,千里一瞬,坐而得之。”此期以石为山的叠山方式较为常见,如沈祏《自记淳朴园状》记:“主人累土叠石,为‘一拳山’。”这时还出现了叠山匠师如杭州“陆叠山”,所造假山“堆垛峰峦,拗折涧壑,绝有天巧”,即置石为峰。会仙山虽多是散置石,但其名为“山”,有“主峰”“小峰”,可证实掇山与置石的概念在此时并未分离。

嘉庆《松江府志》对后乐园记载详细,言其面积有“顷余”,园北“土冈数里”俨然如山,所以陆深号“俨山”。俨山西有“澄怀阁”,下有“小沧浪”,池中三座川石组成“柱石坞”。园南面是“四友亭”,亭前有“小康山径”。园中建筑还有“望江楼”(快阁)、“江东山楼”“江东山亭”“后乐精舍”(即俨山精舍)等。此园“极花木水竹之胜”,时人朱察清谓:“浦之东西,居者相捋,而学士陆公园最盛”,堪称当时上海景致最胜之园。关于后乐园的建设时间,据唐锦撰陆深行状:“癸未(1523)服阙,公……因请假就家撩疾。寻获小愈,日与诗友徜徉林泉花石间,又于居第北隅辇土筑五冈,望之俨然真山也,遂号‘俨山’”,一般认为是陆深为父守孝期满除服即1523年始建。然而建园不可能一蹴而就,陆深“买田顷余”应在“服阙”之前,且已开始陆续建设,1523年应是“筑五冈”的时间。至1525年,陆深致友人信言:“近筑一隐居,当三江之合流,颇有竹树泉石之胜。又累土作三山,遇清霁景候,可以望海……复作一堂,度明年可成。”“俨山”是明代年代较早且最大的土山作品,与黄浦江形成呼应与对比,且“成为园中景象构成与景域划分的关键因素,尤能体现出重土不重石的早期掇山风范。”“当三江之合流”点出此园位于黄浦江和吴淞江合流处的浦东,应是在愿丰堂和会仙山的基础上扩建成的。因陆氏居此,所以今称“陆家嘴”。

“柱石坞”和“小康山径”是后乐园最重要的两处假山。陆深《柱石坞记》言:“……川石者三,高可丈许,并类削成,有奇观焉,因错树之为三峰。中峰苍润如玉,弹窝圆莹,丰上而锐下,藉以盆石,有端人正士之象,却而望之,擎空干云,邈焉寡群,岂八柱之遗非耶?题曰‘锦柱’。傍甃两台,其左曰‘龙鳞’,石苍碧相晕,比次成文,俨然鳞甲之状,森耸而欲化也。其右石首媺嫷,而婀娜拱揖,有掀舞之意,名曰‘舞花虬’,合而命之曰‘柱石坞’。”“川石”即锦川石,“有五色者,有纯绿者,纹如画松皮,高丈余,阔盈尺者贵,丈内者多”。其置石手法是将三块石头散置,即“攒三聚五”。“锦柱”最高且居中,左右二石较矮,形态婀娜。“错树”能体现错落和宾主从关系,石之间也易产生顾盼呼应。这属于“近山形置石”,以表现高大峻峭的近山景观,也使用了“因近求高”的设计手法,令观者仰视,所以有“擎空干云,邈焉寡群”的效果。这种审美还注重石的形态与质纹,记中言“森耸”“婀娜”便体现了相石法中“秀”“瘦”的形态,而“弹窝圆莹”“苍碧相晕”“鳞甲之状”即石的纹理。柱石坞“远观有势,近看有质”,比会仙山更精简、成熟。

陆深《小康山径记》(1526年作)言:“四友亭之南,有隙地盈丈,因聚武康之石作小山,具有峰峦岩壑之趣,复作磴路,迂回旁通,可登以待月,退坐亭上,可以观雨。”陆深记述武康石甚详,言其“折皱成文,而方整可坐”,又列“叠雪”“麻衣”等7种品类,可见他对石品有深入的研究。小康山径属于“远山形置石”的掇山小品,宽不盈丈,但“有峦岩壑之趣”,是高低起伏的远山景观。就功用而言属于后来计成总结的“园山”:“园中掇山,非士大夫好事者不为也……是以散漫理之,可得佳境也。”虽然叠山在计成时有了很大革新,但如其言,像陆深这样对石品有较高鉴赏力和一定造园修养的人,所建假山才能布置散漫而雅合自然。此外陆深还作有《疊碎石作小山,具有涧坡岩壑之胜,刻铭其崖》,言:“万仞虽巍,一篑攸始。咫尺之间,乃有千里”,也是山石一体的营造和欣赏方式,“刻铭”也彰显了文人对赏石内涵的追求。

四、陆深的造园理念及晚明掇山之变

陆深对三组假山的营造与欣赏,既继承传统,也受时代风气影响。张鈇赞其:“以先生胸中壑丘壑,得之天赋,近以使事,驰驱南北。凡有形胜,靡不收览,故其巧思,有夺造化而为工者。”会仙山的营造和欣赏与狮子林相近,在江岸边的土丘上置石,对石的欣赏也在于“得于形似之偶然”的神仙形态。或因“山适经始,不日而成”,其营造时间较短,从图看只是将石简单地罗列和安置,但张鈇又赞:“诸小峰断而复续,或趋而从,或去而顾,咸若有情,且风致萧散,又出于灵秀之余”,这似乎达到了计成所言“片山多致,寸石生情”的意境效果。

建会仙山前,陆深应无造园经验,而早在1505年他刚中进士时就表现出对赏石的热情,其京师居所“绿雨楼”因狭小难以掇山,他索性将“卓立相向”的正阳门和宣武门比作假山,赏其“变态立异”“孤峰插霄”。南北宦游也使他见识过不少名园,如他为丹阳孙思和作《七峰歌》言:“七峰主人家七峰,七峰东来如七龙……方丈瀛洲天尺咫……”,是对七座石峰的欣赏。他还为苏州徐子容作《薜茘园记》,列十三景,主景即“石假山”,据时人诗咏可知是掇山以模拟真山峰峦;还有“留月峰”是有月形空洞的奇石,“芭石亭”是太湖石与芭蕉配置为景。这些营造和欣赏方式延续传统,也是当时的风气使然。

柱石坞则体现了陆深更成熟的造园手法。其位于俨山西侧,是土山上散置奇石,是对以往“积土累石”手法和奇石欣赏方式的延续,但赋予了更深的寓意。与狮子林整体在土丘上叠石不同,柱石坞是局部且独立的景致。狮子林与会仙山侧重欣赏石的形态,柱石坞在此基础上更多是寄情于石、寓意于峰,如“锦柱”有“端人正士之象”,将之比于君子;“聊以寄吾孤岸之气”又寄寓着人格胸次。且记中陆深借客对其喜好置石是否符合君子作为的质疑,说明形态各异的石头也类似不同的人事情态,自己只是“各还于理”“君子之取诸物”而已,并强调对“俭操而博取”的追求,所以置石绝非“求之形迹”。与当时大量吟咏赏石形态的文人相比,陆深显然更为深刻和独特。

小康山径取法自然山,“具有峰峦岩壑之趣”,延续了南朝以来“小中见大”的叠山传统。柱石坞和小康山径在欣赏方式上既可静观,又可“曲径其下”或“迂回旁通”进行游观。明中期叠山风行,以至一些文人视之为俗,如文徵明言:“吴俗喜疊石为山”,顾璘也指出叠山最大的缺陷是“迭山郁树,负物性而损天趣,故绝意不为”。而陆深有诗言:“闻公种树,且将架石,令人欣然,便有山林之趋”,他觉得叠山是为“自适”而非附庸风雅,也可寄托隐逸之情。而《小康山径记》再次阐明了“乐之不可以过”的造园理念,进而达到一种“无物无我、无嗜无好”的境界。当时武康石被认为是“人家园池叠假山,以此为奇”,而陆深“惧此乐之涉于外”,未用客人所说的“小武康”来命名小山,而是去掉石品的物质性,注重游观体验,称之“山径”。关于“小康”之意,其《小康山径铭》言:“治靳小康,君子思大……悠悠泉石,夙夜匪懈。临深履薄,理欲作界。理胜为乐,从欲斯败……”。作为儒家士大夫,他以政教清明、人民富足安乐的“小康”理想为己任,而山石则起到“示戒”的作用,并劝勉自己“存理灭欲”,这无疑与其推重程朱理学紧密相关。至于顾璘指出的缺陷,陆深“各还于理”,非但未“负物性”,而是以物通理,追求“神契物化”之“恬”;非但未“损天趣”,而是“适然悠然”“天和熙然”。可见陆深对石的欣赏已经由外而内,使之有了更高层次的提升,避免和超脱了“求之形迹”的“俗”。

陆深之后的晚明经济文化繁荣,造园达到了全盛期,江南园林不可胜数,且风气奢靡。如张凤翼言:“吾吴以饶乐称海内冠,不佞夫差之墟,甲第名圃,亡虑数十记……诸材求之蜀楚,石求之洞庭、武康、英、灵璧……”园林图也更盛行,如钱穀的《求志园图》(1564年作)和《小祇园图》(图7,1574年作)分别表现张凤翼在苏州的园林和王世贞在太仓的弇山园,孙克弘的《长林石几图》(1572年作)表现吕炯在崇德的友芳园,张复《西林图》册(1580年作)表现安绍芳在无锡的西林园,宋懋晋《寄畅园图》册(1599年作)表现无锡秦耀寄畅园等。

图7 (明)钱穀《小祇园图》 台北故宫博物院藏

晚明以前的造园多由园主主持谋划建设,但文献中很少出现对主人参与造园的记载,而陆深显然是文人造园以自娱的代表。晚明园林需求旺盛,出现了更复杂、规模更大的叠山活动,随之专业匠师名家辈出。如松江张南阳是最著名的叠山师,当时谓“三吴诸缙绅家山园,问非山人所营构,主人忸怩不敢置对”,江南名园弇山园、豫园和日涉园的假山皆出其手。弇山园有西弇、中弇、东弇三处大假山,所用奇石不计其数,峰、岭、涧、洞丰富奇特,代表了当时江南假山营造的最高水准。钱穀《小祇园图》虽是小幅册页,但以俯瞰视角描绘了弇山园的整体景观,特别是以苍率缜密的笔触画出三弇及其石峰。松江日涉园中四座石山是其特色,园主陈所蕴广征画家绘图成三十六景,其中“万笏山房”就表现了千姿百态的林立怪石,且石品多样。豫园中有武康石堆叠的大假山,虽无图绘,但今遗迹仍存,确实是“峻嶒秀润,颇惬观赏”。可见张南阳叠山,石峰仍然是欣赏的主要对象,且静观的同时还可登临游观。

晚明叠山发生了重大变革,以计成、张南垣为代表,注重模拟自然山水,追求“宛若画意”的审美。计成否定了以往“取石巧者置竹木间为假山”的置石方式,像会仙山、弇山园、日涉园中那样以大量安置奇石的做法已不合时宜。而张南垣亦抨击“罗取一二异石,标之曰峰”的做法,也是对传统营造和审美方式的否定。他们掇山追求与自然一致,再现自然的山根山脚,也模仿画意,这受到董其昌、吴伟业等名士的肯定。然而传世有限的园林图则未能反映这样的变革,据吴彬《勺园拔禊图》卷(1615年作)、张宏《止园图》册(1627年作)等看,山石垒叠、奇峰耸立、怪石罗列依旧体现在其中。这既是因为以往山石一体的传统并未戛然而止,也因园林图绘本身就有着“画意”,追求写意和摹古的晚明画风难以对这种形式上的差别有明显的区分。

五、结语

园林史学者对于园林和掇山置石的发展流变已有较为详尽的讨论,而流传的历代与园林有关的图绘和诗文题跋则值得进一步搜寻和探究,这既能为园林史提供补充材料,也能进一步认识它们的历史和艺术价值。回顾明代及其以前的园林图,《会仙山图》是传世最准确和完整地表现园林中掇山置石形象的画作,其假山营造手法符合前人总结的掇山发展的第二阶段,继承了山石一体、注重石峰的营造和欣赏方式,是明中期掇山置石的典型代表。此图作者张鈇虽未载于画史,但由画风可将之归入吴门画派,该图也具有补充画史的价值与意义。另外,陆深对掇山置石有着独特理念和较高造诣。在当时追求造园奢靡和赏石“求之形迹”的环境下,他从儒家观点出发,寓意于峰、寄情于石,对山石的欣赏有更高层次的提升,这与他推崇理学的观念密不可分。晚明时专业匠师涌现,叠山手法也产生了变革,而受传统影响的如陆深这样有卓识的园主和文人叠山者更为鲜见,因此称陆深为明代一位典型的文人造园家,应不为过。