桥本关雪对郎世宁绘画风格的借鉴和使用

——以两张《香妃戎装图》为中心的展开

王 进 王薇睎(山东大学 艺术学院,山东 济南 250100)

20世纪以后中日两国之间的交往更加频繁和便捷,这极大带动了中日艺术家之间的互动与交流。据加拿大汉学家傅佛果(J.A.Fogel,1950—)不完全统计:“明治、大正时期,日本大约有33位作家、50位画家前往中国旅行;与中国相关的出版物接近五百本,尤以大正时期为最。”此外,日本画家渡边晨亩(1867—1938)与金城(1878—1926)、陈师曾(1876—1923)等人于1921—1929年期间联合组织的五次中日绘画联合展览会;1928年、1931年日本官方举办的两次中国古典名画展……也足可证明近代中日画坛的密切交往。这在很大程度上促使中日画坛比以往更全面和细致地了解自我与彼此。并且,对绝大多数赴华的日本画家学者而言,向往中国古典文化是这种交流的最大动力,以书画求师会友,并实地探访他们早已在文字上熟悉的古典名胜,观摩各种艺术品是这类交流活动的主要内容。桥本关雪便是投入其中的主要画家,其绘画风格的革新也在这种交流过程中深受影响。

一、桥本关雪绘画风格的形成与溯源

桥本关雪(Hashimoto kannsetsu)1883年出生于日本兵库县神户市旧明石藩儒学世家,幼时名为成常、后又改名关一(贯一)。父亲桥本海关(1852—1935),精通汉诗与书画,著有《壇城古都诗》《海关咏物诗集》等汉诗集。祖父桥本文水也是喜作南画与俳句的儒士,母亲与祖母也热衷诗文书画。身为家中长子,桥本关雪从小耳濡目染,深得父辈汉学熏陶。此外,桥本海关作为《东亚报》的重要成员之一,与康有为(1858—1927)等“维新派”学人交往密切。据桥本关雪回忆:“康有为流亡日本前后,他的兄长康孟卿寄寓在我家……当时有个叫韩昙首的人,是康有为的门生,感觉他好像很聪明。虽然我们的直接交流不太顺畅,但是也笔谈过关于绘画的事……有一次,韩昙首对我出示了王安石的诗句‘浓绿万枝红一点’,要我以此作画;于是,我画了一张柿子落在竹草丛中的画。他称赞我的作品‘独具匠心’。”受父亲的影响,桥本关雪在少年时期便与中国文人有过交往。虽然这张以王安石诗意所作的《竹草柿子图》现已不存,但却可知桥本关雪自小就对书画有着浓厚的兴趣,且表现出了极大的创作天赋。

桥本关雪一生的绘画风格较为多元,与其兼容并蓄、融众家之长的创作理念和习画经历有着密切关联。他早期学习圆山四条派绘画风格,曾先后拜师于片冈公旷和竹内栖凤(1864—1942)。据画家回忆,“1895年入片冈公旷门下,除写生训练外,多以圆山应举(1732—1795)、松村景文(1778—1843)等圆山四条派大家的作品为范本,进行临摹创作。”融会与借鉴不同画家的风格是桥本关雪绘画发展过程中的最大特点,早期主要体现在对其师竹内栖凤的学习上。

1903年底,桥本关雪经人引荐加入竹内栖凤的私塾“竹杖会”,不过,他在此停留的时间并不长。1905年夏,桥本关雪被迫参军担任战地记者工作,因而离开京都,这个学习过程也就此中断。虽然之后的二人由于创作理念的差异并无太多交集,但桥本关雪还是将竹内栖凤称为绘画生涯中“唯一的老师”。

竹内栖凤是近代京都日本画坛的领军人物,他将东方之写意与西方学院派之写实相结合,创造出了格调清新的圆山四条派新风格,与东京之横山大观(1868—1958)并称“东西双雄”。在他看来,“日本画的优点在于注重‘写意’,但与此同时也应当注重‘写实’,画家应该进行‘写实’与‘写意’相结合的艺术创作训练。对写真景,并根据光线的不同控制画面整体色调是很好的训练途径。”作品《威尼斯之月》(图1)便是典型的实例;画面中墨色清新典雅,空间效果真实,将威尼斯“水城”温润的环境氛围完美地表现出来。这种处理方式在桥本关雪后期的绘画中逐渐凸显出来,尤其是动物题材作品,在画面气氛的渲染和细节刻画上明显能够看到竹内栖凤的影子。

图1 竹内栖凤,《威尼斯之月》,绢布墨·轴装,220.0×174.5cm,高岛屋史料馆,1904年[5]82

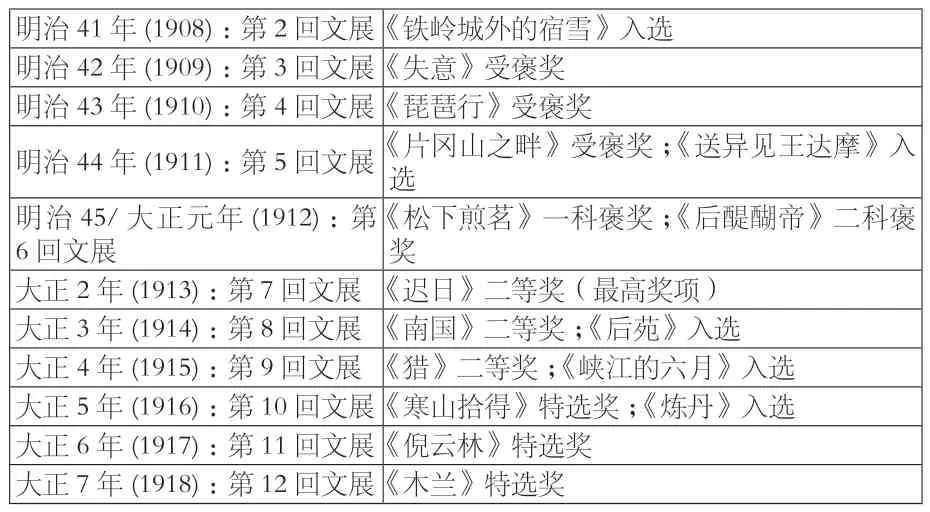

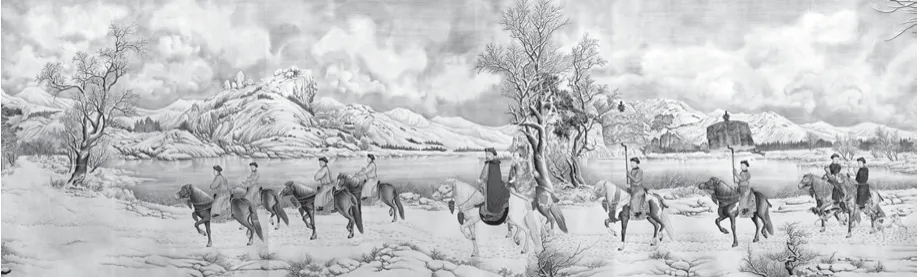

从1908年《铁岭城外的宿雪》入选第二届文展开始,桥本关雪的作品接连数年于文展获奖(表1),并于1918年正式获得作品“永久免评审”参加官方展览的资格,基本奠定了桥本关雪在日本官方展览中的地位。从表格中不难发现,在1908—1918年间的十一届文展中,桥本关雪几乎所有的作品都与中国古典文学或中国风物有关;其中,《南国》《峡江的六月》更是直接取材自画家游学中国途中之亲眼所见。桥本关雪具有深厚的中国古典文学素养,其艺术创作也自始至终都具有明显的汉学倾向。此后,随着频繁赴中国游学活动的发端,其创作开始更加摆脱京都传统日本画风格及样式的束缚,向文人画阵营靠拢。另外,日本画坛对桥本关雪中国主题作品的关注,也与20世纪初期“东洋主义”及“中国趣味”思潮在日本的盛行有关。

表1 1908—1918 桥本关雪在文展中的表现[7]

大正时期(1912—1926),桥本关雪的绘画观逐渐走向成熟,不仅有《木兰诗》(1920)《西湖图卷》(1928)《长恨歌》(1929)等宏大的中国古典文学主题创作;而且还陆续出版了《南画的道程》(1924)《关雪随笔》(1925)《石涛》(1926)《浦上玉堂》(1926)等诸多与南画相关的理论著作。这与桥本关雪频繁赴中国游学,且热衷中国古典美术有直接关系。1913年,桥本关雪初次到访中国,在《南船集》的序文中清楚记述了他此次游历过程中的激动心情:“癸丑之岁五月,余将游峨眉山……既入霖霪,江水汎滥,长江之险,最可恐也,因转路,从杭苏之间,赴会稽山阴,观兰亭觞詠之遗迹,更泛长江,过三峡之胜,到四川夔州府而止矣,此间行程,凡数千里,临时所获诗数十首,实是丹青余伎耳,未以足此行也,予曩把剑纵游于遼北之野,今复载笔泛于巴蜀之间,若夫至如长城之雄秦栈之壮,则他日更登跻焉,收揽风云披拨灵异,以可落诸素缣之上乎!”

初次访华的桥本关雪被中国名胜古迹及人文景观所震撼,他寻着中国古典文学作品中的胜迹一路前行。此后,他几乎每年都会有一次或数次到中国游学的经历,足迹遍布中国各地,还依次编著了旅行游记《支那山水随缘》。桥本关雪在书中屡次提及对中国的喜爱,还声称自己以中国的自然风物为师。他的很多作品也确实是以表现中国山水名胜、风土人情或中国传统文化典故和人物为主题的。

此外,凭借自身的汉学素养以及对汉文化天然的亲近感,桥本关雪顺利融入到了上海文人书画圈。近代诗人柳亚子(1887—1958)就曾为《南船集》作《题桥本关雪〈南船集〉》。1923年,桥本关雪还受邀参加了西泠印社成立25周年纪念展及吴昌硕(1844—1927)80岁寿宴,此后又与中国近现代书画家钱瘦铁(1897—1967)夫妇等人在杭州观赏了清代画家石涛(1642—1707)写给八大山人(1626—1705)的信笺。《关雪随笔》中对此也有所记载:“……钱瘦铁君最后才想起来把之前说好的石涛的书简帖拿给大家看。里面不仅仅有石涛的作品,还有金冬心(1687—1763)、翁同龢(1830—1904)等明清时期的作品。”1924年,桥本关雪在上海结识梅兰芳,在观赏过《杨妃醉酒》之后,还创作了同名绘画《杨妃醉酒》(图2)以示留念。此外,桥本关雪还积极推动中日画坛的互动。1926年,桥本关雪先是与黄宾虹(1865—1955)、张善孖(1882—1940)等人在上海结成“中日艺术同志会”,后又与小杉放庵(1881—1964)、森田恒友(1881—1933)等日本画家及钱瘦铁、刘海粟在内的大陆文人共同成立以古画的研究与鉴赏为目的之“解衣社”。同年5月在日本东京举办第一次展览并出版了作品集《解衣磅礴集》。虽然,近代中日画坛的交往多集中于上海,北京,广州及东京,京都等绘画中心区域,并没有遍及全国;但在波云诡谲的政治背景下,中日艺术结社现象的大量出现,体现出两国文化传统价值背后的同一性和认同感。因此,对近代中日画坛个体或群体的交往研究,是研究现当代中日文化互动的必要前提。

图2 桥本关雪,《杨妃醉酒》,纸本着色·轴,42.5cm×51.4cm,桥本关雪纪念馆,1924年[18]83

一方面,频繁游学中国为桥本关雪提供了与上海名书画家交流学习的机会,使其得以目睹众多中国古代名书画家真迹。另一方面,桥本关雪其人其画也对中国近代画家学者的革新之路提供参照,不仅他的专著《石涛》曾被傅抱石(1904—1965)关注并仔细研究,而且其绘画作品,尤其是人物故实题材绘画,对高剑父(1879—1951)、傅抱石等人也产生了重要影响,傅氏作品《拟关雪赤壁舟游》 《仿桥本关雪石勒问道图》在画名上便直言仿于桥本关雪。即使是在全面抗战时期,桥本关雪在中国的画名也没有受到任何负面影响,相较横山大观、竹内栖风等人,他更受中国传统画家的推崇。

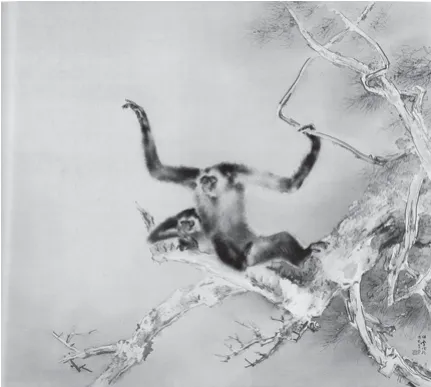

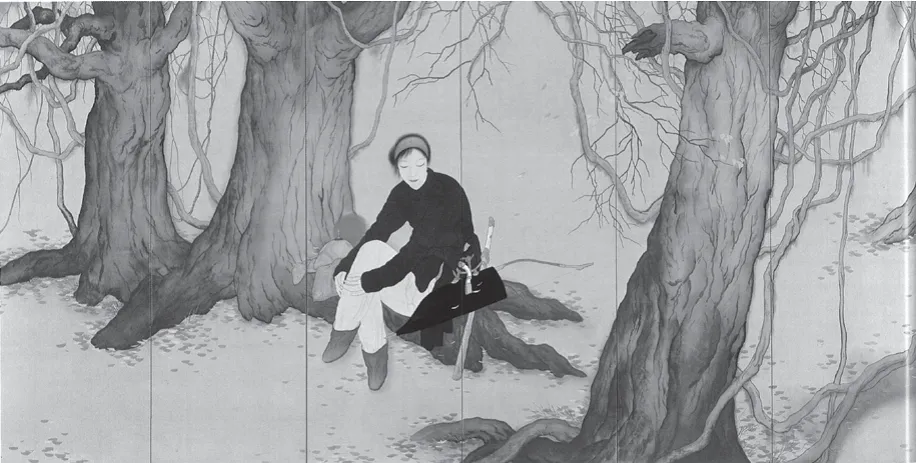

昭和时期(1926年)以后,动物画题材成为桥本关雪晚年主要的创作方向。1932年,妻子的突然离世给桥本关雪带来了巨大的冲击,作品中自我精神意志表达的特质愈发明显,其次年所作《玄猿》(图3),使观者深刻地感受到了画家对亡妻的怀念。猿猴是桥本关雪最钟爱描写的动物,为此他还在庭院中饲养猿猴,每天陪它们散步以观察其行为习性。此画于第十四届帝国美术展览会展出,后被教育部收购并评为日本“重要文化财”。自江户中后期以来,重写生、写实的圆山四条派画家一直关注动物题材绘画。师承圆山四条派的桥本关雪将追求精致细腻的传统日本画风格与讲究画家个性、注重作品精神内涵表达的文人画特质的结合,使得在19世纪文人画运动之后渐行渐远的京都两大绘画流派得以融合,这也代表了桥本关雪兼容并蓄、融众家之长的创作理念与绘画艺术特点。年轻时学习日本圆山四条派风格,中年后追求中国文人画传统,晚期探索西洋写实技巧,造就了桥本关雪在不同时期不断摸索与创新的艺术特征。

图3 桥本关雪,《玄猿》,绢本淡彩·轴装,140cm×158cm,东京艺术大学,1933年[18]111

随着日本国内外局势的变化,桥本关雪也会创作关注现实的作品。《香妃戎装图》作为他生前最后一张和战争相关的作品,是依据郎世宁的同名作品创作的。对这张有明确母本的作品进行图像形式的比较研究,发现其背后的某些文化和象征内涵,通过检视这张作品与母本在图像和绘画方式上的继承与修正关系,并将这个过程还原到其所处的历史文化环境中,能够更好地探寻作品背后画家独特的精神世界和艺术主张。

二、《香妃戎装图》——特定时代下主题与风格的再阐释

1914年10月,紫禁城首次对公众开放。在西华门内的浴德堂展出了一幅女子戎装像,画中的香妃身着铠甲,佩剑矗立,英姿飒爽。展览主办方将其定名为郎世宁所画《香妃戎装图》。富有传奇色彩的人物经历,再以郎世宁写实的方式描绘出来,在众多传统风格的作品中无疑会显得格外突出。与此同时,关于香妃的轶闻也在中日两国广为流传,成为非官方历史、浪漫主义戏剧表现的主要内容。所以当1938年6月桥本关雪到访故宫时,他重点关注了这张传为郎世宁作品的《香妃戎装图》,并对其产生了浓厚的兴趣。这种将西方绘画观念、技巧融入中国画的题材和形式上的探索一定深深触动了桥本关雪。因为对于经历过西方传统及现代冲击之后的日本画坛而言,古典中国画风格体系早已不是唯一的学习典范,长于物象写实和塑造的西方绘画已然对本土绘画观念产生了巨大的冲击,很多传统派画家开始将越来越多的西方绘画技巧融入到创作中,希望创作出媲美西方绘画及中国古典绘画的日本画新风格。桥本关雪在中国的游学过程中也在留心观察中国画家是如何来应对这个问题。由于长期游历和深入了解的缘故,桥本关雪对中国文化的仰慕以及与中国画家朋友的友谊在频繁的交流中日益深化。但是由于战争和社会政治背景的突变,桥本关雪对中国文化心理上的崇敬与战争现实产生了巨大的落差,而这势必会在其对艺术风格和样式的选择上产生影响。在其中国考察游记《支那山水随缘》(《燕京杂记》)中,他大篇幅描绘了当时北京的社会环境,从大连到达北京路途中的个人感受,以及日本殖民对北京城的影响等。以记者身份来到中国的桥本关雪,内心的感受显然与其此前多次到访中国时不同。

在1943年《申报》上连载的短文《上海杂记》中,桥本关雪不止一次提及:“我们应该修正对中国人的认识之外,更应该知道亚细亚真正的和平,只有与中华民国相提携才能够成立,并应用互让互尊的精神,一同前进。并且轻蔑中国人的概念,不能不加以清算。”在这里,桥本关雪首先表明了不应因为相互之间的战争就全面否定中华文化的优秀和深厚,而应该在“互让互尊”的基础上,共同应对西方文化的各种挑战,推动曾经产生重大影响的传统的中华文明继续发展。在桥本关雪看来,在应对西方文化的冲击上,日本面临着与中国同样的问题。在革新本土绘画的表现方式的探索过程中,具有更强变革性的绘画风格创作是应该被关注和深入研究的。在这个背景下,郎世宁的创作也就自然进入了桥本关雪的视野。

这种异域文化带来的冲击在有更深厚文化传统的中国同样存在。伴随社会的巨大变革,对绘画样式优劣的论争在20世纪初的中国也愈发凸显。五四新文化运动对明清以来的文人画程式和审美价值体系产生了极大的冲击,主张创新,融通中西的写实主义作为第一个反叛传统形象出现在中国近代画坛。在理论上,以康有为、陈独秀(1879—1942)等人为首,纷纷提出了一系列以美术革命推动社会革命的主张,其中很重要的一部分就是用西方绘画的写实技巧改造中国文人画。陈独秀在《美术革命》中就提出:“若想把中国画改良,首先要革王画的命。因为要改良中国画,断不能不采用洋画的写实精神……画家也必须用写实主义,才能够发挥自己的天才,画自己的画,不落古人的窠臼。”当时众多倡导革命和改良的文化先行者都抱有类似的观点。康有为在《万木草堂藏中国画目》中也提出:“若夫传神阿堵,象形之迫当云尔,非取神即可弃形,更非写意即可忘形也。遍览百图作画皆同,故今欧美之画与六朝、唐、宋之法同。”在论及清朝绘画时,康有为特别提及郎世宁,认为“郎世宁乃出西法,他日当有合中西而成大家者,日本已力讲之,当以郎世宁为太祖矣……”广东画坛的岭南派也正是写实折中主义代表,其开创者“二高一陈”都曾在日本西京美术学校学习新派画。而“西京新派画”就是指以竹内栖凤、桥本关雪等人为首开创的京都日本画新风格。这里康有为与桥本关雪都持有相似的折中主义立场,从而也就都会认为郎世宁融合中西的努力是有价值的。

在看到故宫浴德堂陈列的《香妃戎装图》后,桥本关雪描述道:“香妃曾被认为是土耳其人,在她曾沐浴过的温泉里,挂着一幅香妃的肖像,据说是郎世宁所画。众所周知,郎世宁是意大利人,最终归化于中国……无论是当作肖像画来欣赏,还是当作风俗画来参考,都有相当大的价值……关于香妃的传说,我也饶有趣味;虽然展览人员附有解释,但基本上都是汉语,我甚至还想为它附上简单的日语说明。”由此可见,桥本关雪对于香妃传说的文学意义和作品本身的艺术价值都很感兴趣,并希望将其介绍到日本。而这个想法也在六年后得以实现,桥本关雪以《香妃戎装图》为原型创作的同名作品在1944年东京都美术馆举办的战时特别文展中展出。时值第二次世界大战末期,东京城区经常发生空袭事件,在展览入口处还贴有“警报发出时请带着入场券离开”的告示。桥本关雪为笼罩在战争阴云中的日本观众呈现这个表现“香妃”主题的作品,可能更多是将其作为一种文化符号以传递出特定的精神内涵和指向。另外,从桥本关雪的描述中也可以看出,虽然画家对于《香妃戎装图》的作者身份并不确定,但是在他看来,无论是作品自身的主题还是表现手法均具有变革传统风格的价值和意义。

此作现以《清无款油画像》的题名藏于台北故宫博物院,官方介绍中称其为“……郎世宁所作油画,香妃著甲胄戎衣,写影刚健婀娜。”据《清廷十三年:马国贤在华回忆录》记载:“王宫有专攻油画家工作的房间……不会使用帆布来画油画,而是用加刷明矾水的高丽纸。”《香妃戎装图》便是以高丽纸创作的油画作品。且据聂崇正先生不完全统计,“除去故宫博物院,在法国巴黎吉美博物馆、多勒市美术馆以及私人收藏家手中还大约有九件描绘清代乾隆皇帝及乾隆朝皇太后、后妃的油画作品。”郎世宁作为乾隆皇帝喜爱的宫廷西洋画师之一,自然不乏以妃嫔为主题进行油画人物创作的机会;且正如图4、图6中所示,“容妃”在郎世宁绘画中多以戎装女子形象出现。即使是油画材质,但是此画以西画手法表现中国古典题材的方式与郎世宁其他的作品一致,而这一点也正是桥本关雪想要进行尝试的。

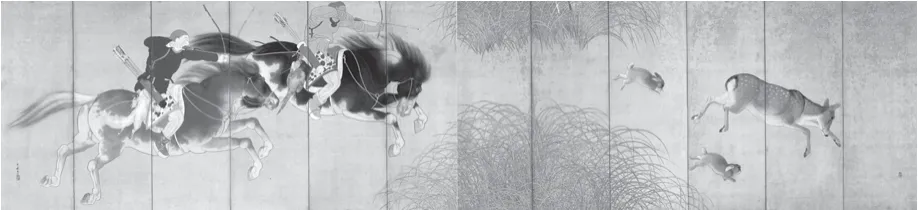

《香妃戎装图》的文学意义大致有两类:一是主题本身的含义,二是画家有意表达的含义。20世纪前后,关于香妃的轶闻在中日学界广为流传。作为文学著作中的形象,“香妃”通常被描述为天生丽质的回部(今维吾尔族先民)女子。“玉容未近,芳香袭人”是对其最主要的描写。后来她被乾隆皇帝掳进宫,成了嫔妃。被迫入宫的“香妃”坚持操守,拒绝皇帝的宠爱,最终自尽。近代中日画家一般将其写为一个容貌姣好且坚贞不渝的异域女子形象;而学界也一般将清朝乾隆帝的少数民族贵妃容妃认定为其原型。除《香妃戎装图》外,日本还藏有另外一张郎世宁写“香妃”的作品《冬授木兰图》(图4),画中戎装异域形象女子很显然是回族贵妃容妃。并且,桥本关雪的作品《猎》(图5)所参照的郎世宁作品《乾隆帝及妃威弧获鹿图卷》(图6)中也有“戎装香妃”形象出现,这是历史上唯一经故宫专家鉴定过的带有“容妃”肖像的作品。总的来说,无论这张《香妃戎装图》是否是郎世宁的真迹,在桥本关雪的意识中,这张画与《冬授木兰图》《乾隆帝及妃威弧获鹿图卷》一样,都代表着郎世宁将西方绘画观念方法引入到中国画表现领域的探索,也必然会对其在绘画风格的走向上产生某些影响。

图4 郎世宁,《冬授木兰图》(仿作),绢本着色·卷,76cm×692cm,日本千叶县私人藏,18世纪60年代[22]

图5 桥本关雪,《猎》,绢本着色·六曲一双屏风,各170.3cm×370.0cm,桥本关雪纪念馆,1915年[18]45

图6 郎世宁,《乾隆帝及妃威弧获鹿图卷》,织锦卷轴画套,36cm×6.5cm,故宫博物院,18世纪60年代[32]

此外,具有男性英勇气质的戎装女性形象在桥本关雪的作品中并非首次出现,《木兰辞》系列作品中的“木兰”亦是如此。日本现当代美术史学家通常将其认定为是桥本关雪的妻子岩见柚音,“桥本关雪妻子直爽、独立的性情与木兰极其相似,且画中的木兰形貌也像极了他的妻子。”在猪卷明《以桥本关雪的作品为例探讨拉斐尔前派对近代日本画家的作品的影响》一文中也提及:“桥本关雪的妻子与性情直爽的木兰极其相似,画面中所表现的木兰形象与其妻子亦有几分相似。”因而,《香妃戎装图》也被认为是画家追怀妻子而作的最后一幅“木兰”。尽管桥本关雪并不直接创作战争情景,但无论是“木兰图”还是“香妃图”,都有战争的社会背景和类似的女性英雄主义色彩。在此前后,日本画家横山大观、吉村忠夫(1898—1952)等人也同样创作过《木兰辞》主题绘画作品。

由于《木兰辞》在日本学界及画坛的广为流传,因此可以通过考察明治末至昭和初期(1900—1945)日本国内译介《木兰辞》的读物中作者对木兰规劝女性的差异,解读女性英雄形象在日本近现代女性群体中接受视角的转变,以此来窥探桥本关雪笔下“香妃”的意涵。

首先是1902年下田歌子(1854—1936)所著《少女文库》,作者将花木兰与法国圣女贞德并列于《外国少女鉴》章节。文中称赞木兰为“忠勇绝伦的少女”,然而,娴静、成熟的少女气质实则更受推崇;作者表示:“女扮男装,代父从征夷之军,为国尽臣民之义务,诚可感也,但不应该滥学。”下田歌子作为日本女子学校的教师,她对女性注重培养具有“娴静”“舒雅”的性格特质的要求必须符合明治后期普罗大众对于女性的集体要求。其次是1911年高须芳次郎(1880—1943)的文章《东西名妇的面影 金言对照》;如果说前者针对的是少女,那么后者针对的似乎是年龄稍大一些的已婚女性群体。在高须芳次郎的叙述中,木兰替父出征的行为同样没有得到赞扬和推崇,而是称赞她的行为符合中国古代教育家孔子所推崇之孝道观;这种观点的出现与作者男性主义的叙述视角有很大关联。与桥本关雪的创作处同时期的是1942年七理重惠所作《石之审判支那童话》,作者将《木兰辞》原文改编为通俗易懂的童话故事《木兰女史出征》,以便普通世人阅读。与前二者最大的区别在于,七理重惠主张“即使是少女也要培养勇敢坚毅的性格,有足够的勇气上战场”。1940年前后,在国内外战争形势严峻的情况下,日本军国政府开始发动国民全员参与战争,致使社会对于女性的要求由鼓励重视培养“少女特质”,转变为养成“英勇”“忠诚”的独立战斗精神,《香妃戎装图》在此背景下诞生也就不足为奇了。

桥本关雪早年服役于日俄战争,后期也曾多次从事记者工作。并且作为一名在官方画坛任职的画家,“香妃戎装”与当时日本画坛鼓励的战争题材创作必然有一定关联。相比之下,郎世宁画中的“真实”战争场景下的戎装香妃形象实则并非真正具有战争意义,很可能仅是发生于乾隆后宫的一场“角色扮演”游戏。雍正和乾隆都曾将自己打扮成汉族文人形象,并请宫中画师作画记录。无论是郎世宁还是桥本关雪,借助社会文化背景差异所带来的观者之“误读”,正是画家们的“有意为之”。

带有象征意味的借物喻人和抒情,一直是桥本关雪绘画晚期创作的重要追求,是画家之“意”(心)与外物之“象”(物)之间的契合与统一。在《香妃戎装图》中,不仅有面对强权压迫始终坚守贞节的骄傲和矜持的香妃,而且还有在战争中深感无奈与痛苦的画家本人。作为一种文化意象,“香妃”以文字和图像的形式在中日画坛传播,借由绘画作品创造性地转换到了新的语境中,反过来,也将画家的艺术意志折射和反映出来;作品中的既容纳了香妃的“重影”,也容纳了郎世宁与桥本关雪二人的“重影”。正如日本学者铃木进(1911—2008)所言:“在桥本关雪的画中看到的完全是一个被当前形势所迫的画家的‘痛苦’形象”。作品中“暗示”的力量,给予了创作者更大的创作空间,也拉近了作者与读者之间沟通的距离。画作包含的两个范畴分别是“香妃”与“戎装”,前者象征独立和坚持自我理想的人格,后者则指示战争的时代背景。在动荡不安的时代,桥本关雪透过“香妃”,抒发了自己被迫参与到战争中的苦闷与困窘。这在当时的日本传统派画家中并非孤例,而只是在这张画中以一种更加合适的主题用隐喻的方式表达出来了。

三、转译与再现——画面中的表现样式及其风格来源

《香妃戎装图》除作品本身及底稿以外,还有一张同名速写作品存世。通过比对这几件作品的中心区域(图7),我们不难看出,速写作品中人物之脸形、体态朝向等均与郎世宁原作更为相似;并且图中的文字标注也显然是对郎世宁作品中画面细节的记录。因此,这件速写作品极有可能是桥本关雪在故宫欣赏郎世宁作品时,对画抄写之作。桥本关雪在游学途中经常会以速写的形式作画稿记录,1942年出版的描写的东南亚和广州景观的画文集《翱翔南方》,便是他与作家吉川英治(1892—1962)进行战地考察工作途中创作的。正如上文所言,在故宫观看郎世宁作品的经历深深触动了桥本关雪,他被这张作品的绘画风格及香妃的轶闻所吸引,于是当即抄写记录下来。

图7 郎世宁《香妃戎装图》与三张桥本关雪的相关作品比较

此时的日本画纪实战争题材创作也正面临一个关于“理想与现实”的艺术表现问题。日本画坛普遍认为传统的日本画创作材料特质不能如实且生动地描写事件(战争事件)。而桥本关雪并不认同这种观点,他言及:“在我少年时期,我曾看到过一幅泰西(西洋)名画的战争画,里面两三个战死者重叠倒下,旁边的蔷薇花在硝烟中竞相开放。在京绥线的居庸关附近,我军被暴击,火车落到仍有残雪的谷底,车旁边有一只折断了枝桠的杏花绽放出淡红色的小花朵,看到这一景象,我开始意识到这才是战争题材绘画应该表现的对象吧……”可以说,桥本关雪力图以日本画材料向西方绘画注重写实刻画的绘画风格靠拢,创作类似西洋的战争题材绘画;并且这种绘画创新诉求也刚好与日本画坛折中主义绘画风格完美契合。然而,他并未将写实性用在对场景的描绘中,而是以写实性的物象以理想主义的象征手法来暗示他对战争的看法,具有更含蓄的文化意味,这在《香妃戎装图》及其同时期的动物题材绘画中都有体现。

从速写作品来看,桥本关雪见到《香妃戎装图》时,就已经有了再创作的打算。他在最后创作香妃图时保留了原作人物装束和动作上的特征,原画中注重光影和体积的油画表现手法在完成作品中被弱化,人物特征及服饰装束也更趋于抽象与平面。头顶的红色璎珞被改成为平涂的黑色墨块,画面色彩更少,而墨色的表现力被加强。盔甲的高光处也被弱化,转而使用水墨渲染的表现手法以形成适度的浓淡变化。显然,桥本关雪希望将过于明显的西方绘画风格和表现技法转化为画家个人更为中意且擅长的文人画风格。这种风格的转化似乎可以用贡布里希的“视觉变异性”来解释,他著名的“图式”与“匹配”理论,解释了画家借用艺术史上的既有图式与艺术家所进行的调试和匹配的过程与新风格形成之间的关系。而这种“变异性”的发生界限,即瑞士美术史学家海因里希·沃尔夫林(1864—1945)所强调的“艺术的规范”,艺术家的风格的形成既受到个人主观审美因素的影响,同时又受制于个人所从属的民族和时代的历史文化环境。

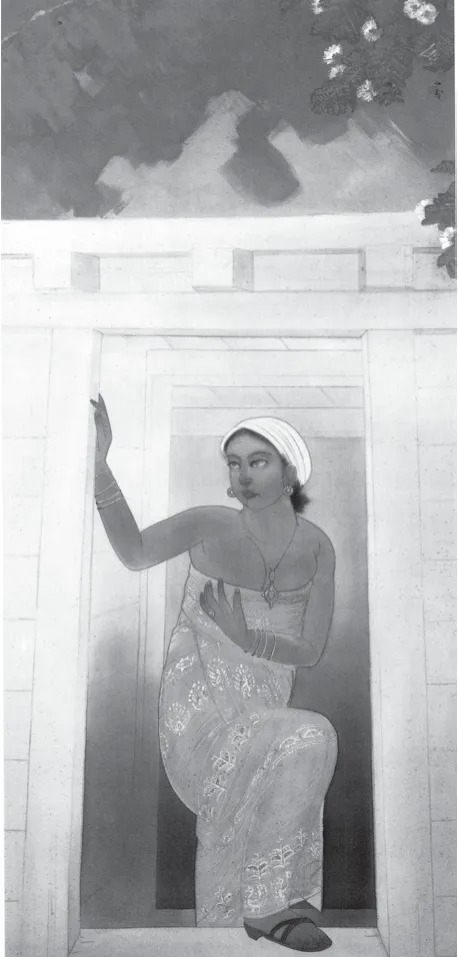

且《香妃戎装图》(图8)并不存在由实景人物向艺术图像转译过程中的一系列视觉心理问题,其在引用郎世宁作品现有程式的过程中,绘画材质和理念的差异是产生艺术风格差异的最重要原因。材质作为艺术创作的媒介,为画家艺术语言的选择之根据与依托。创作媒介不同而拥有的材料属性本质上也不相同,这就不可避免地产生两种不同的画面视觉效果。油彩会自然增加画面的体量感,可涂改性也为画家反复深入塑造物象、营造空间氛围提供可能,因而郎世宁的作品呈现出立体且真实的画面效果。

图8 桥本关雪,《香妃戎装图》,绢本着色·额装,162.2cm×72.5cm,日本国会下议院,1944年[18]135

但是这种立体且真实的画面效果同样存在于郎世宁用中国画的纸张颜料表现作品中,他也是最早进行这种“东西合璧”尝试的画家。中国传统肖像画更喜见完整清晰的人物面貌,而对于在特定角度以明暗对比的表现手法接受度不高。郎世宁作为一名宫廷画师,为皇帝、后妃等人绘制肖像是其很重要的工作之一,在照相摄影技术大范围应用以前,肖像画起到了很好的记录功用。因此,郎世宁必然需要修正其原有的绘画风格以适应东方的或言统治阶级的审美情趣。采取正面光线的样态描写人物样貌,以避免产生面部阴影便是这种调和东西的结果。此外,郎世宁还适当吸收中国传统写真题材绘画的创作技法,追求简洁传神的表现性。这在《心写治平图卷》(图9)中尤为明显,《香妃戎装图》 (图10)也同样是刻画了正面光线下的人物样态,但是在面部肌肉的处理及空间营造方面更接近于西方绘画的处理手法。

图9 郎世宁,《心写治平图》节选,绢本着色,688.3cm×53cm,美国克利夫兰艺术博物馆,1736年[33]

图10 郎世宁,《香妃戎装图》,高丽纸油彩,94cm×52.5cm,故宮博物院,18世纪60年代[34]

相比之下,桥本关雪绘画风格更接近郎世宁在《心写治平图卷》中的处理,绢布的细腻与矿物颜料的浅淡,天然使得画面效果整体趋于平面,将西画中的体量感以一种更含蓄的方式表达出来。这在桥本关雪的晚年作品中多有体现,如1942年的作品《防空壕》(图11)。在空间的处理方面,桥本关雪也并不刻意强调画面空间的延伸或表达人物的立体感,而是通过物象穿插遮挡的方式暗示出画面的前后关系。画面中变化丰富的线条,依类赋形:以圆转流畅的线条勾画洋犬,将动物的灵动与活力完美地表现出来;而在描写盔甲时,则采用了较为挺拔坚实的铁线描。而在衣纹、白犬毛发等凸起部分,画家也运用了具有高光特性的材料,以借助色彩之间的明暗对比来暗示出空间深度。总的来说,桥本关雪希望融合东西方绘画风格的努力,在方向上与郎世宁是一致的。

图11 桥本关雪,《防空壕》,绢本着色·额装,242cm×114cm,东京国立近代美术馆,1942年[18]125

如果将郎世宁《香妃戎装图》作为一个既有图式,那么桥本关雪则完成了对郎世宁香妃图式的修正,而时代的创作规范与画家的创作经验则影响了这个修正过程。后来者的人物形象与郎世宁作品相比产生了很大变化。桥本关雪的香妃具有了鹅蛋脸和柳叶眉的形象,这种精致的女子形象与其前期作品中的女性形象显然是高度一致的(图12)。并且,郎世宁的作品中稳定的“金字塔”结构似乎也并不符合桥本关雪的艺术旨趣。在东方人物画创作体系中,艺术家通常会借助其他具有象征意义的事物来衬托人物之个性或精神特质。桥本关雪希望营造一个更为“开放”的绘画空间,既是画中人物又是画家,亦可是读者。就如同屏风绘画,既将画面内部与外部社会空间进行对比,又将画面内在与外在世界联结。

图12 桥本关雪描绘的女性形象比较[18]80-81

在画面细节处理及人物刻画方面,郎世宁作品中的“香妃”身着的甲胄也是典型的西洋式华丽金属质盔甲。双手一边叉腰,一边紧握黑色长剑,剑柄处有明显的磨损痕迹。麻绳般捆绑的腰带、锃光瓦亮的甲胄几乎没有任何带有女性色彩的元素。背景中的深蓝色的天空中黑沉沉的乌云压得很低,一种危机四伏、局势紧张的战争气氛瞬间被营造出来,使人顿感凝重压抑。画面中的对线条的弱化,增强了画面在视觉效果上的厚重感;明暗色调的强烈对比以及运动效果的加强,具有巴洛克绘画风格的典型特征。

而在桥本关雪的画中,昂首挺胸站立、充满男性气质的“香妃”形象被转变成端坐在覆盖有彩色织物的西式沙发上的淑女“香妃”形象,这种单纯依靠服饰装束象征性地隐喻男子气质的处理手法与他画的《木兰》 (图13)如出一辙。在画面斜上方还增加了窗帘,一方面起到平衡画面的作用,另一方面也交代了画中人物处于温暖舒适的室内环境,反衬出画外动荡不安的真实社会环境。人物妆容及配饰也都进行了精致化处理,衬托出人物温婉气质的同时,亦展现了画家本人及日本画传统中对细腻装饰性的画面效果的追求。人物身侧的白犬的刻画亦然,卷曲的毛发灵动有光泽;无论是戎装的香妃还是温顺的白犬,都显示出写实表现技巧的视觉魅力。“香妃”与“白犬”作为象征物,被移入了画家个人的内心活动,由此形成了作品的内在张力,并与画家的精神意志形成共鸣。在此,桥本关雪将自己的情感重复寄托于两个不同的物象之中,与画家同样,“香妃”和“白犬”既承载了艺术家的思想、意图、偏爱与判断;也更加深刻地表达了面对外界压力始终坚守自我的骄傲与矜持。

图13 桥本关雪,《木兰》左扇,绢本着色·六曲一双屏风,各190.0cm×376.2cm,日本川村纪念博物馆,1918年[18]53

结语

桥本关雪的早期绘画风格几乎完全来源于传统中国画的形式和语言要求,并且在诗书画的各个方面都力图成为一幅完美的中国文人画。在桥本关雪看来,传统日本画是在中国画的基础上发展出来的,所以日本画家应该到中国广泛游历,与中国文人画家交游学习,并且在创作上表现中国历史文化的经典题材。但是随着他接触中国画的风格和传统越来越多样,以及对东西方绘画越来越多的思考,其绘画创作也有所改变。而本文中这张对郎世宁《香妃戎装图》的学习和再创作之作正是我们观察其绘画风格变革与发展的一个有效切面。

日本南画在中国绘画的基础之上发展而来,因而二者之间具有很强的连带性。20世纪初的日本传统派画家在受到西方绘画理念和形式的冲击时,会自然地将关注点回归到中国的绘画体系和经典资源上,去寻求共享发展与革新路径的可能。桥本关雪作为近代中日画坛交往的典型代表,无疑是探讨日本传统派画家在应对西方文化冲击和社会动荡背景下,如何选择绘画变革方向,以及在两国绘画传统的互动与交流中,完成个人艺术创作与时代的共振的一个典型案例。对桥本关雪及其所代表的日本传统派代表画家进行研究,既是考察现代中日绘画交流的必要内容,同时也是从另一个视角考察20世纪中国之外,广义上的传统中国画自我变革和走向现代性的探索路径。