明末基督教叙事性版画研究①

曲 艺(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

一、《福音故事图集》

1540年正式批准成立的耶稣会是天主教反宗教改革时期产生的修会,依纳爵(Ignatius von Loyola,1491-1556)担任第一任会长。耶稣会的一个特点是其灵修传统,依纳爵的著作《神操》奠定了耶稣会的灵修基础。纳达尔(Jerónimo Nadal, 1507—1580)是依纳爵重要的跟随者,他被委托以《神操》默想为基础,出版了图文并茂描述耶稣故事的《福音故事书集》。

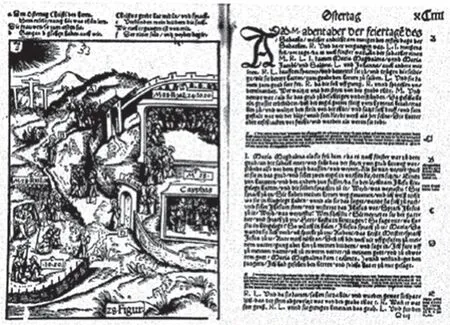

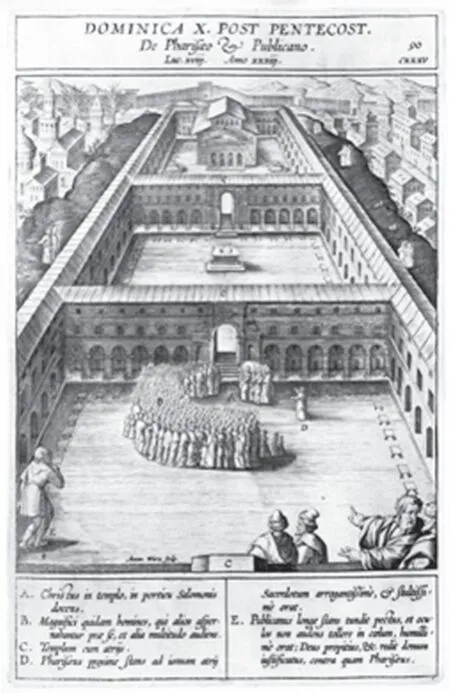

《福音故事图集》包含153幅插图,每幅插图由三部分组成(图1),上端方框内的第一行大写拉丁语表明天主教礼仪日历,第二行是每幅插图的标题,最下一行斜体小写注明了圣经的出处,许多插图在这一行之后还引出拉丁文“ANNO”,表明了耶稣在这幅福音故事插图发生时的年龄。这一行的最右边用阿拉伯数字和罗马数字注明插图的顺序,其中阿拉伯数字编号是根据耶稣生平时间顺序,而罗马数字编号则是根据每年圣餐礼的读经顺序。画面中间部分是占据最大位置的铜版画,约16.9厘米高,14厘米宽。版画下方是由按字母顺序引导插图的简短说明。文字说明中的字母与插图中的字母相对应,用以帮助读者理解插图中不同人物、场景、活动和时间顺序。读者看到《福音故事图集》可以根据上方的图像了解福音故事的主题,再根据下方的批注观察图像,由一个景象到另一个景象来理解和体验圣经故事。

图1 “天使报喜”(ANNVNCIATIO),纳达尔《福音故事图集》,1593年,安特卫普

二、《福音故事图集》在中国——《诵念珠规程》《天主降生出像经解》(后文称:《经解》)②以下图书馆、档案馆保存有此书:Archivum Romanum Societatis Iesu, Rome (耶稣会档案馆,罗马): Jap. Sin. I, 187, 188;Bibliothèque nationale de France, Paris (法国国家图书馆,巴黎): Chinois 6750; OE 166; Bodleian Library, Oxford (牛津大学博德利图书馆,牛津): Sinica 60; Franciscan Archive, Madrid (方济各会档案馆,马德里): 26/2;Biblioteca Apostolica Vaticana (梵蒂冈图书馆):Raccolta Prima III 339;Rossiani Stampati 3476; Borgia Cinese 410;Borgia Cinese 443 [1];Barberini Oriente III,134 [1];Raccolta Generale Oriente III 226 [3], III 247 [6][7]。

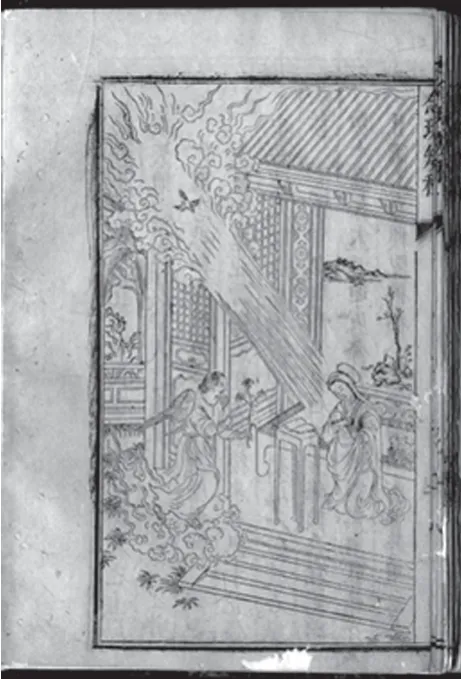

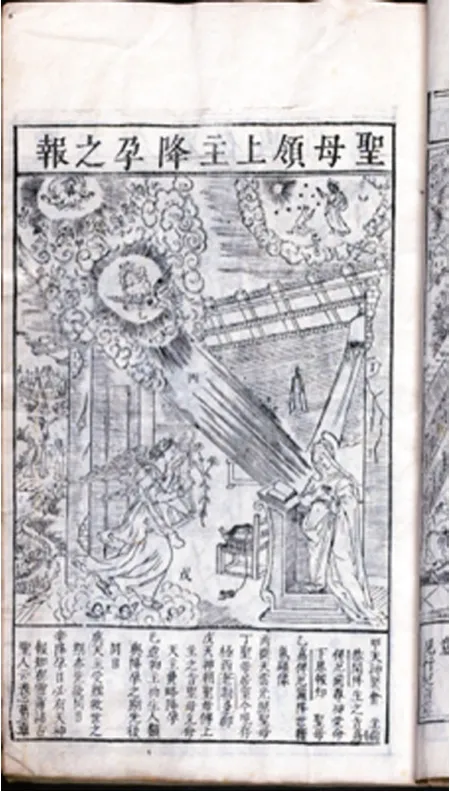

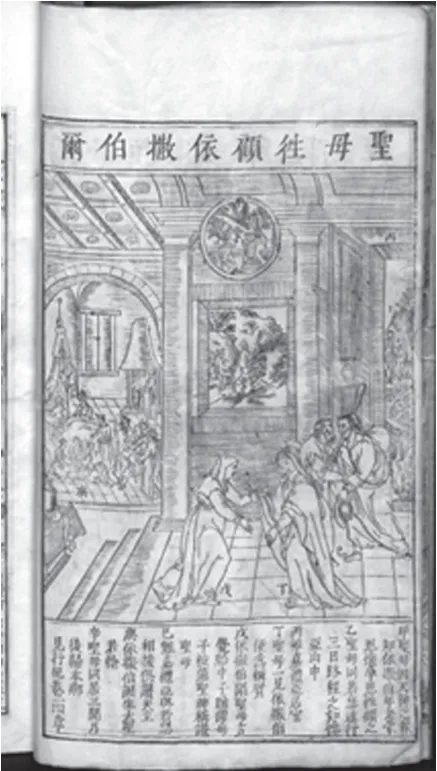

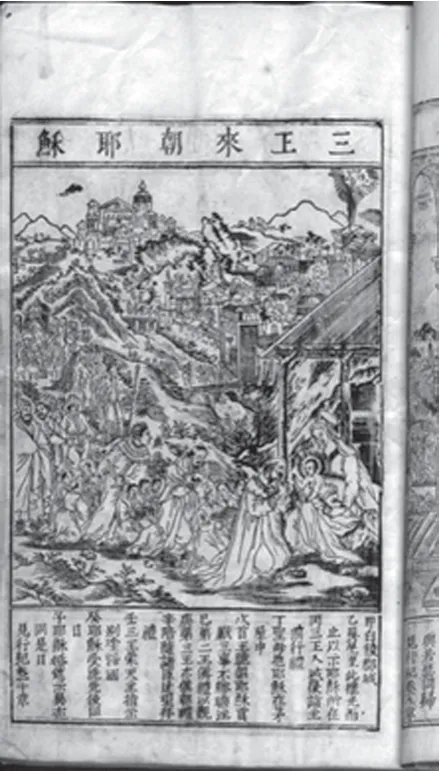

最晚在1605年《福音故事图集》被带到中国。第一本根据《福音故事图集》插图改编的中文书籍是关于如何诵念《玫瑰经》的《诵念珠规程》(图2)。《经解》是以《福音故事图集》为范本出版的第二部含插图的中文基督教书籍,它复制了《福音故事图像》的布局,页面被分为三个部分(图3),最上方的方框内是插图标题,页面中间占据大面积部分的是插图,最下方是辅助理解插图的文字。《经解》借鉴《福音故事图像》的两个重要特征,首先是一幅插图是由多个场景组成的共时画,这些场景由前景中的一个主要场景和背景中的多个次要场景构成;第二,画面中的每个场景都有天干标注,画面下方的方框内则是由这些汉字所引导的简短文字说明。读者看到页面上方的标题,可以了解插图主题;阅读画面时可以根据标注天干的顺序依次了解画面上发生在不同地点的不同场景;图像下方的简短文字则帮助帮助读者更详细确定地理解圣经故事。

图2 “天使报喜”,罗如望《诵念珠规程》,约1620年,南京

图3 “圣母领上主降孕之报”,艾儒略《天主降生出像经解》,1637年,福建晋江

三、欧洲的共时画(simultaneous painting)传统

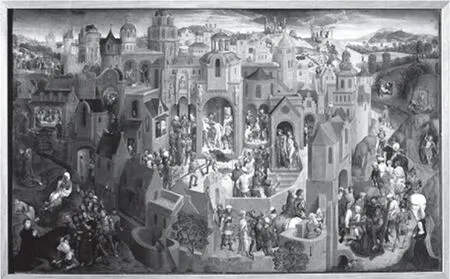

由多个场景组成一幅画面并一次同时呈现的绘画形式被称为“共时画”。共时画在欧洲中世纪和早期文艺复兴时期就已很普遍。如汉斯·梅姆林(Hans Memling,1430-1494)1475年前后绘制的木板油画“基督受难”(The Passion of the Christ)(图4),画面以耶路撒冷城作为舞台,展现了从耶稣受难、钉十字架、埋葬、到耶稣复活、向门徒显现等基督受难场景。

图4 汉斯·梅姆林,“耶稣受难”,木板油画,约1475年,92.2厘米宽,56.7厘米高,意大利都灵萨包达美术馆

共时画也常伴有相应的文字,特别在15世纪至16世纪期间常见的用字母和数字解释和记忆的圣经故事插图。例如1470年在德国南部出版的《福音书图像的记忆术》(ars memorandi per figuras evangelistarum)(图5)。每本福音书前有一幅概括整本福音书的内容的插图,插图上有字母和数字用来标注圣经经节,从而帮助读者记忆福音书。

图5 “马太福音首页插图”,《福音书图像的记忆术》,约1470年,纽伦堡

16世纪初期共时画的例子还有1527年老海因里希·沃格瑟(Heinrich Vogtherr d. Ä,1490-1556)作坊制作出版的《简要新约》(Nüw Testament kurtz vnd grüntlich)中的木版画。全书189页包含64幅插图,它们都是一幅画面由多个场景组成的共时插图。以“耶稣受难”为例(图6),同梅姆林的“基督受难”一样,沃格瑟的画面也被建筑、风景和人物填满。敞开的建筑物和城门呈现给读者其内部发生的故事。但与梅姆林油画不同的是,版画中还有文字标注了重要的地名和经文出处,字母则标注了画面的阅读顺序,并对应图画上方的简要说明文字。正如此书的标题所指,读者可以通过阅读插图和简单的文字,粗略了解《圣经·新约》的内容。

图6 “耶稣受难”,《简要新约》的第28幅插图,21厘米高,16厘米宽, 1527年

四、中国的共时画

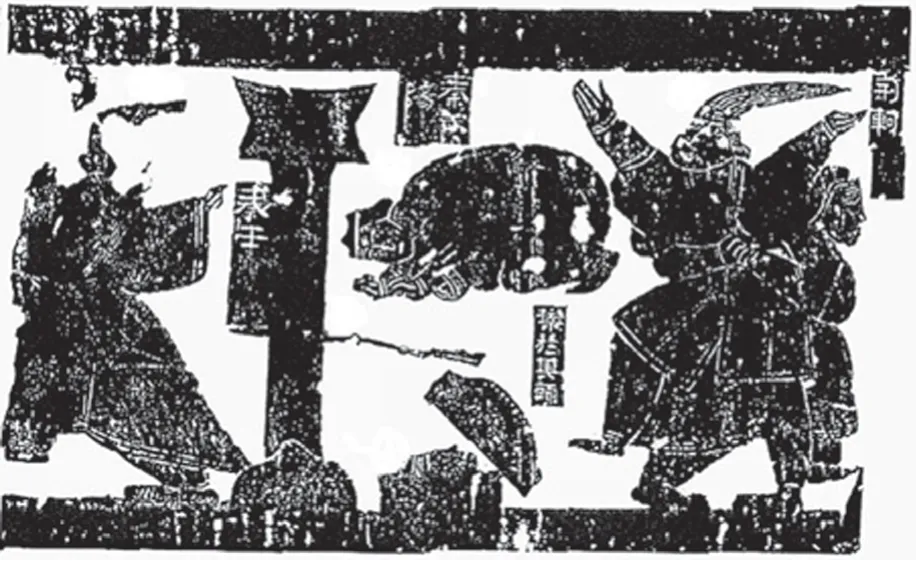

在中国,叙事画从汉代开始发展起来。陈葆真将共时绘画归类在“同发式构图”,她以武梁祠的东汉画像砖——“荆轲刺秦王”为例(图7),画像石上五个如同剪影般人和物是司马迁《史记刺客列传》“荆轲刺秦王”故事高潮的主题元素,它们暗示了故事按时间进程所划分的五个阶段。画面中心的柱子代表了故事发生的地点——秦宫;柱子下方打开的盒子里装的是樊于期的头颅,它暗示了故事的第一个情节;秦武阳则暗示了故事的第二个情节,他位于画面中间,因受惊正跪在地上战栗;画面最左边是故事第三个情节,后退中的秦始皇正拔出自己的剑;与此同时,在画面的最右边,刺客荆轲正被守卫拉住。画面由下往上,从左往右阅读,物品和每一人物动作都暗示了不同的故事发展阶段,最简洁生动地描绘了整个“荆轲刺秦王”的故事。

图7 “荆轲刺秦王”,东汉山东武梁祠画像砖拓片,公元2世纪

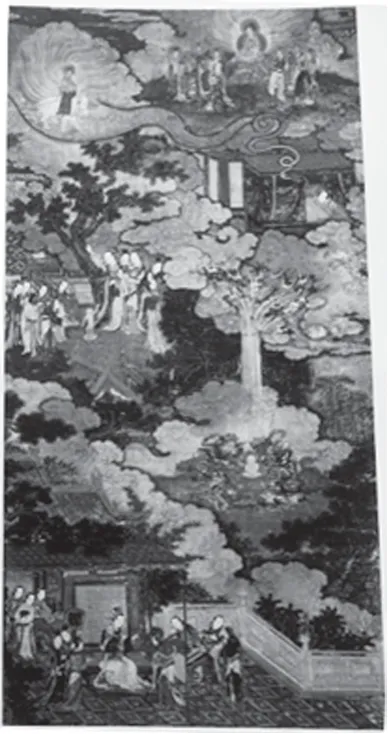

除此以外,在壁画中,如敦煌428窟北周时期(557-581)描绘摩诃萨埵王子(Mahāsattva jātaka)舍身饲虎故事的大型壁画;或手卷,如《洛神赋图》分三段式描绘了曹植(192-232)在洛水边邂逅女神,与她定情后又因情变而分离的怅惘的爱情故事;或挂轴,如1483年绘制的表现释迦牟尼佛本尊故事的十三幅挂轴,其中第一幅挂轴(图8)从上往下描绘释迦牟尼出生的故事等。

图8 “摩耶夫人怀孕、释迦牟尼的出生和早期成长”,释迦牟尼佛本尊故事的十三幅挂轴的第一轴,1483年,日本日本鹿儿岛历史资料中心

因其媒介特征,如壁画和挂轴尺幅巨大,而手卷则具有延展性,这使得中国叙事绘画多是“连续性”(consecutive)构图,这些大型壁画或卷轴画的不同场景可以通过重复出现的人物或其他绘画元素加以分辨,每个情景都由背景中的建筑物或是树木山林等自然风景分割,构成一个独立封闭的空间,不同场景不能同时被观者观看,观者只有在自身移动(壁画)或移动画面(手卷)时,才能逐渐阅读叙事画不同的情节内容。因此这些连续性构图的叙事画不具有欧洲共时画不同场景处于同一空间中,共同构成一幅画面的特征。

蔡穗玲的观察说明了明代一幅版画共时性构图的问题。第三版的《释氏源流》将前两版的上图下文改为前图后文,画面形式的变化造成画面构图也发生重大变化,即从横构图变为竖构图,随之而来就产生了对叙事理解的问题。例如第17幅插图“道进忠直”在前两个版本中(图9),较宽的横构图通过一个石头裂缝将两个场景分开,而在第三个版本中,两个场景距离接近,即使有重复的人物出现,不借助文字,人们还是很难理解这种“共时画”的叙事结构。

图9 “道进忠直”,释宝成《释氏源流》,左边1425年版本,右边1486年版本

综上所述,绘画媒介的特点让中国叙事画缺少欧洲意义上的共时画,即使在少量画像砖或版画出现不同场景同时出现于一幅画中的共时画,但这些场景并不在统一的透视空间内,没有主次场景的分别,也从未出现引导阅读顺序和解释图像的文字,共时画的这一特征是从《福音故事图集》进入中国后才在《经解》中被模仿借鉴的。

五、《经解》插图的叙事特征

《经解》的插图保留了《福音故事图集》的叙事图像的共时性特征,它们总体上可以分为三种类型,即在云或圆形雕饰内的图中图组成的共时画,或是由背景中建筑物或风景划分的共时画。

1.云中的图中图

在一幅画中,云可以划定不同时刻和空间的不同场景,它以一个自然形式为共时图像提供一种表现可能。《经解》模仿了《福音故事图集》,云用来描绘天上的场景,这样在一幅画面中同时再现了时空和主题上不同的场景,并将超自然的天上场景与尘世事件分开。

例如故事的第一幅插图“圣母领上主降孕之报”(图3)描绘了《路加福音》第1章26节至38节的内容。故事以画面左上角开始,描绘了上帝被天使包围在厚厚的云层中,天使们聚集在上帝面前聆听训诫,正如图画下方汉字“甲”引导的文字所说,上帝向天使宣告耶稣基督的道成肉身,云彩引导向画面的右下角,在那里,正如“乙”字引文所述,天使加百列在云团中显现,画面右上角的云团中则描绘了起初上帝造人的情节。同样出现云彩的插图还有“天主耶稣降诞”“耶稣复活”“耶稣升天”和“圣神降临”。这些插图都描绘了天上的场景,例如歌唱颂赞的天使,复活、升天的耶稣,或者是从天降临的圣神,云彩和光线以一种自然形式,分割了天上场景和地上事件,成为共时画的构图手段。

2.窗户、门、圆形饰物内的图中图

除了云,划分共时画不同场景的元素还有窗户、门和圆形饰物,在这些元素内的情节是故事的次要情节,它们和主要情节在时间或主题上相关联。例如故事的第二幅插图“圣母往顾依撒伯”(图10)。虽然观者看到画面第一眼就能辨认出画的主题,即前景所描绘的玛丽亚拜访依撒伯,但仔细观察画面,便能透过房间内敞开的窗户、门和圆形饰物等可以看到其他四个相关场景。它们通过“天干”引导阅读顺序,画面中间上方圆形饰物内,汉字“甲”指向第一个场景“天使报喜”,文字部分解释了玛丽亚如何通过神力得知其表姐依撒伯怀孕,并决定前往拜访的故事;画面右边打开的大门处标注“乙”,门外描绘了玛丽亚和约瑟从犹大的山地出发的情景;画面前景由汉字“丙”到“己”标注,描绘了在伊利萨贝尔家里玛丽亚和约瑟夫与其表姐伊利萨贝尔和其丈夫相见、问候的场景;接下来的两个场景是拜访之后的故事,分别由位于画面左边圆拱门内房间的“庚”字和画面中间方形开窗处的“辛”引导,它们分别描绘了故事稍晚之后,依撒伯生施洗约翰和玛丽亚与约瑟返家途中的情景。

图10 “圣母往顾依撒伯尔”,艾儒略《天主降生出像经解》,1637年,福建晋江

窗户、门和圆形饰物还出现在诸如“山中圣训”“预告宗徒受难诸端”和“耶稣将升天施命”等插图中。这些非自然的、人造元素,让画面看起来如同一个舞台,人物在打开的门窗间穿行,引导着故事情节的进展。

3.建筑物与风景划分的场景

《经解》中的共时叙事画的另一种构图方式是由建筑物或风景构建的,在这些图像中,不同时间空间相关联的场景通过建筑物或风景间隔,共同组成一幅画面。比起云、窗户、门或圆形饰物内的图中图,背景中的风景和建筑物赋予画面更深远的空间效果。

插图“三王朝拜新生耶稣”就是一幅放置于建筑物与风景中的共时画(图11)。第一段文字标注是背景中的伯利恒——耶稣诞生地。建筑左上方是闪耀的星星,三位国王正在明星的引导下进入伯利恒城,正如图下文字叙述了三位国王是如何来到耶稣诞生的地方。接下来,读者随后天干的引导顺序,来到画面的前景,也就是画面的主题场景:三位国王朝拜圣母玛利亚和新生孩耶稣。三位国王之后是跟随他们的臣民,他们一众以横向列队呈现在画面前景中。画面左边背景中,一群人的背影消失在远处的风景中,正如文字标注,三王听天主指示从另一条道路返回自己国家。画面的最后一个场景停留在左上角的施洗约翰在约旦河为耶稣施洗和耶稣在迦南婚礼第一次行神迹。

图11 “三王来朝耶稣”,艾儒略《天主降生出像经解》,1637年,福建晋江

从这个例子可以看出,由建筑物或风景构建的共时叙事图像的本质特征,是在建筑物和风景相关场景的交替中表现出一个空间维度,通过这个空间维度可以推断出场景之间一定的时间间隔。在这种类型的共时图像中,空间结构的构建对叙事时间序列的展开起到关键作用。

4.耶路撒冷地图

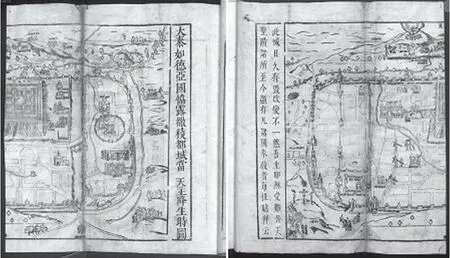

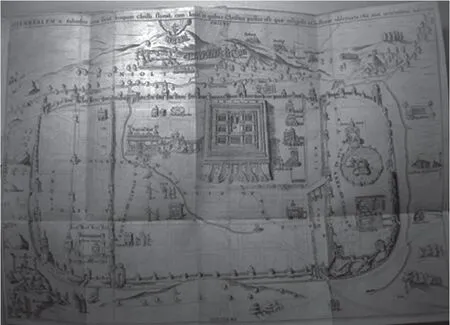

《经解》通过地理位置和空间构建图像叙事的方式不仅出现在单一构图中,也作为一个统一思想,贯穿整本书。打开《经解》第二页便是《福音故事图集》中没有的“耶路撒冷地图”(图12),它的西方范本可追溯到巴特罗米欧·里奇(Bartolomeo Ricci)1607年在罗马出版的《耶稣生平》一书中的耶路撒冷地图(图 13)。

图12 “耶路撒冷地图”,艾儒略《天主降生出像经解》,1637年,福建晋江

图13 “耶路撒冷地图”,巴特罗米欧·里奇《耶稣生平》,1607年,罗马

耶路撒冷地图让人联想到梅姆林的木板油画“基督受难”,两者都描绘了在耶路撒冷城内,以圣殿为中心展开的耶稣受难、复活和升天的故事。然而地图改为更高的俯视视角,而且方位也发生了变化,为上东下西、左北右南,这样一来,耶稣被钉十字架从木板油画的最上方移至地图的左下角,而地图最上方的中心则描绘了耶稣升天的情景。无论是里奇还是艾儒略的耶路撒冷地图都属于列维·鲁宾所定义的想象的圣经地图,它们是耶稣时代根据圣经故事描绘的概念地图,而非现实地图,它们无法向读者传达耶路撒冷的地理知识,而是一幅宗教教导性的地图,呈现了《新约》中耶稣受难故事。

虽然耶路撒冷地图没有反映耶稣时代耶路撒冷城的历史面貌,但是艾儒略特别从里奇的《耶稣生平》中挑选《福音故事图集》中没有的“耶路撒冷地图”进入《经解》,其中一个原因在于地图与其前一页的首页耶稣圣像,共同向读者传达了一个信息,即此书描绘的地点、人物及其生平是历史中真实的人物和事件;另一方面,地图呈现了耶稣生平中最后也是最重要的“耶稣受难”故事,当读者打开书的第一页,他们就能在一幅图像的一个完整的空间中获知耶稣受难的整个故事,地图赋予读者对此事件的第一印象,这些故事将在书的最后部分详细描绘,通过重复的建筑物、场景以此加强读者对此事件的记忆。

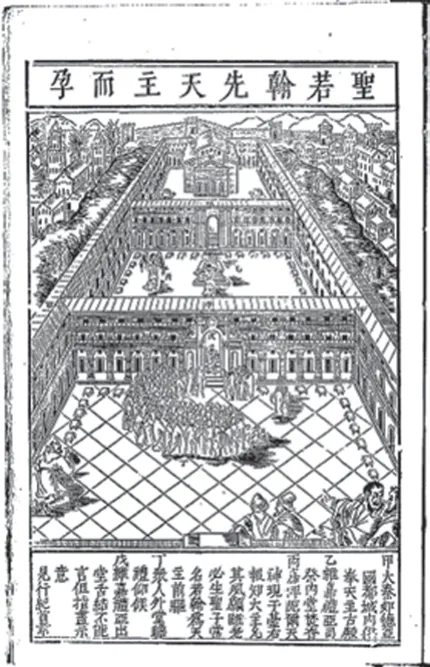

5.圣殿

《福音故事图集》是以“圣母领报”主题作为耶稣生平故事的第一幅铜版画,而《经解》中的耶稣生平故事却是以《福音故事图集》中未出现的“圣若翰先天主而孕”主题作为第一幅版画的(图14)。艾儒略没有西方铜版画作为此插图的范本,因此选择了《福音故事图集》中的第90幅铜版画“法利赛人和税吏的比喻”作为图像范本(图15),却把法利赛人和税吏祈祷的圣殿变成天使向祭祀撒迦利亚预报神的应允的殿堂。这其中一个重要原因就在于将施洗约翰同孔子建立联系,施洗约翰的父亲撒迦利亚在圣殿向神祈求儿子,会让明人联想到孔子生平故事中的“祷嗣尼山”的传说,也让明人更容易理解为什么晚于孔子出生的耶稣是唯一的上帝,孔子和施洗约翰一样,都是耶稣到来的先驱者。此外,“圣若翰先天主而孕”还提供了描绘圣殿的机会。在全书的第二幅插图耶路撒冷地图上圣殿第一次出现,它位于画面中心,是一个四方形平面的建筑,外墙面有飞扶垛作为支撑。此后耶稣生平故事又以描绘圣殿的插图作为起始,在这里,圣殿位于第三进后院,是一个有着一个中殿两个侧殿的巴西利卡式建筑。

图14 “圣若翰先天主而孕”,艾儒略《天主降生出像经解》,1637年,福建晋江

图15 “法利赛人和税吏的比喻”,纳达尔《福音故事图集》,1593年,安特卫普

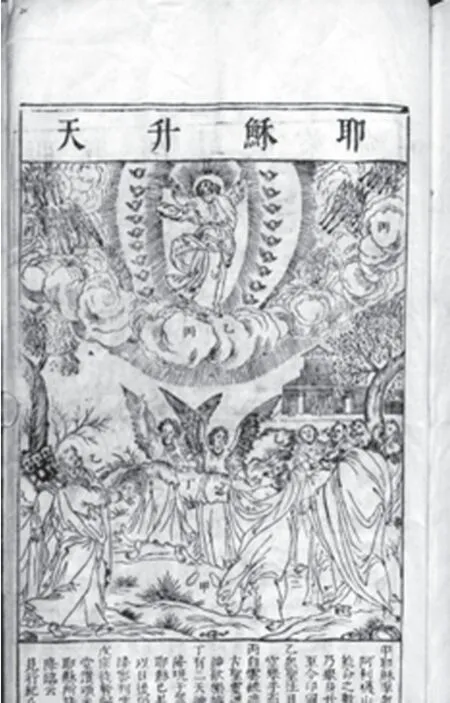

值得注意的是,在倒数第四幅插图“耶稣升天”(图16)的背景中甚至增加了《福音故事图集》(图17)中没有的圣殿。在《路加福音》和《使徒行传》提到耶稣升天后,他的门徒回到耶路撒冷城,在圣殿内祷称颂神。《福音故事图集》和《经解》的文字部分都描述了使徒回到圣殿内称颂神的情节,但《福音故事图集》的插图则省去了对圣殿的描绘(“quod non potuit exprimere imago”),《经解》为了描绘圣殿选择模仿《福音故事图集》第117幅插图“耶稣被押解到彼拉多前,犹大上吊自尽”背景中的圣殿,对圣殿的重复描绘加深明人的印象。《经解》还有另外八幅插图模仿《福音故事图集》在背景中描绘了圣殿:“如都城发叹”“囿中祈祷汗血”“负十字架登山”“耶稣被钉灵迹叠现”“耶稣复活”“耶稣升天施命”“耶稣升天”和“圣神降临”。

图16 “耶稣升天”,艾儒略《天主降生出像经解》,1637年,福建晋江

图17 “耶稣升天”(ASCENSIO CHRISTI IN COELVM),纳达尔《福音故事图集》,1593年,安特卫普

《经解》从头到尾诸多插图的背景都连续出现圣殿,这一方面体现艾儒略借此让读者认识到圣殿不仅作为一个宗教象征,而且也是一个历史真实存在的场所,以此消除千余年后中国人对耶稣是否真实存在的疑虑,并能最终相信书中描绘的耶稣的生平故事、接受基督教。另一方面,也体现了艾儒略希望通过重复出现的场景让人对场景及其位置留下印象,并记住这些地理位置及其周边环境,直到最后能因此记住发生在相关地点的故事情节。这就是耶稣会所谓“场所构建”(compositio loci)的记忆方法。

六、耶稣会的“场所构建”(compositio loci)

在16世纪的宗教改革时期,为了巩固天主教信仰,耶稣会士发展了灵修理论,它可以追溯到最重要、最著名和最有影响力的反宗教改革的灵修手册——依纳爵的《神操》。《神操》的灵修指导人的三个能力,即记忆力、理解力和意志力;并贯穿人意识的四个层次,即唤起对世界和个人罪的回忆以及对耶稣在历史事件的想象,这两点是在经验层面上的;而对这两个经验层面上事件的反思、引申和理解都是理智的,它们属于理性层面的意义。依纳爵《神操》的目的是将灵修者的自身经验放置在过去的历史事件中,灵修的第一步就要求我们回忆世界和个人的罪,以及福音书的历史事件,所以灵修首先要求的是记忆能力。

为了将《圣经》叙事置于个人的记忆和想象中,依纳爵在他的《神操》中提出了“场所构建”的方法。这个方法是灵修者根据《圣经》中所述的地理位置和地形地貌,首先在脑海中创造一个“圣地”,然后再将自己的各种默想至于此地中,以此作为灵修的一个前奏,其目的是帮助信徒在精神上把自己定位到一个福音故事的场景中。

与《神操》相同,《福音故事图集》和《经解》都是旨在帮助读者构建一个让其畅游其中的想象的虚拟空间,只不过《神操》是依靠文字手段,而《福音故事图集》和《经解》则都通过在图像中视觉化场所来继承依纳爵的灵修方法。借助视觉化的场所构建,中国读者可以阅读和记忆《圣经》叙事,进而将自身经验放置于基督在历史上的事件中,并进入灵修默想。正如艾儒略在《经解》序言阐述,耶稣会在中国出版图文版耶稣生平故事书的初衷便是希望学习本书的人,能够通过形而下的耶稣事迹,体会形而上的上帝;通过眼睛所看到的,体会眼睛所看不到的。然后记忆下来,默想。这样,当他还没有打开这本书,便能于上帝同行,上帝光照他,他便记住这个方法。

小结

艾儒略的《经解》完全仿照《福音故事图集》中的共时画特点,《经解》中的插图将时间上连续或主题上相关的情节放置在同一个图像中,由散落在图中的汉字引导阅读顺序,并由图像下方的文字解释说明。不同时间和主题的故事情节由画面上的建筑物、风景或不同的画中画元素,如云、门、窗或圆形饰物等划分,前景中的主要场景和背景中的次要场景共同处在一个统一而深远的空间内。

《经解》的另一个特征在于对场所的构建,这是对依纳爵通过构建场所辅助灵修的继承与发展。《经解》不仅完全复制了《福音故事图集》的建筑物和风景的描绘,它还增加了耶路撒冷地图和圣殿的描绘,读者的位置如同一个在耶路撒冷城上方和圣殿内外移动的镜头,不仅视觉上再现了一个连续的福音故事,也借助文字帮助读者在历史地理环境中理解和记忆福音书,并最终达到依纳爵撰写《神操》和纳达尔根据神操编纂《福音故事图集》的灵修默想的根本目的。

利玛窦1595年出版的《西国记法》就是期望用场所记忆的方法帮助明人学习记忆儒家经典,虽然它曾引起人们短暂兴趣,但是中国人根据音韵和数字记忆的方法由来已久,欧洲记忆法并未被明人接受。艾儒略以图文结合的方式向明人介绍了耶稣生平故事,是通过图像将场所构建视觉化,这是耶稣会又一次向明人介绍西方记忆术与灵修方法。

《经解》曾被大量刊印,现存至少有十五个本子藏于欧美的各大博物馆、档案馆中,一些本子已经模糊不清,还时常可见木版裂痕的印迹,这些都证明刻板曾被多次印刷。1887年,上海慈母堂出版了同样以《福音故事图集》为范本的《道原精萃》,李林在《道原精萃像记》中就叙述了《经解》在当时是如何走俏:“崇祯八年,艾司铎儒略,传教中邦。撰主像经解,仿拿君原本,画五十六像,为时人所推许。无何,不胫而走。架上已空。”《经解》的大量刊印,说明耶稣会的图像艺术、记忆术以及灵修方法一定在其出版地福建晋江及其他周边地区产生过广泛影响。