社区小方舱的必要性研究及选址策略初探

刘佩琪,唐艺窈,尚伟,李珑玲,袁珺暐,赵麒清

(湖北工业大学土木建筑与环境学院,湖北 武汉 430000)

2020年初,新冠疫情的爆发使世界突然进入紧急状态,我国面对突如其来的疫情,总体采用了分层治疗的模式,将病情分为重症、普通症与轻症[1]。现有医院及临时方舱发挥了重大作用,居家隔离也成为了阻断病毒传播的根本,疫情被有效控制之后,新冠病毒从全国大流行转向个别城市散在发生,防疫的主要对象已经转向具体的个人,在集体管控的基础上,社区在类似突发公共卫生事件中是否能更加积极地参与其中,以提高城市整体应急能力,成为了值得思考的问题。

1 应对突发公共卫生事件社区隔离发展现状

方舱医院这一概念最早出现于军事领域,在和平年代方舱医院更多出现在非战时的适用场景,2008年汶川抗震救援中方舱医院就替代了大型医院在救灾一线行使医疗职能[2]。疫情爆发期除大型医院立刻投入传染病救治外,装配式“两山”应急医院和大型场馆改建方舱快速建成,改建方舱主要收治轻症患者,通过快速的、小成本的内部改造最大限度地收治、隔离更多轻症病例[3],此时方舱医院并非一种实体医疗装备的称呼,更为一种可以快速投入使用的医疗模式。

除原有医院、应急医院、场馆改建方舱三种大型区域化的隔离救治模式之外,社区这一基本层级被普遍忽略,这是我国目前医疗分级系统的一块短板,据现有研究来看,对于社区隔离空间的探索国外部分国家已有所尝试,美国强调完善社区日常管理,有针对社区的医疗应急预案,在社区设置了备用隔离空间,并且与医疗系统密切衔接。日本由于自然灾害频发,绿地和开放空间被重点规划和设计,但并非针对突发传染病,主要为解决灾后次生公共卫生风险[4]。

我国医疗压力主要由二级以上医院承担,分级诊疗虽然搭建了机制框架,但实施上存在诸多问题[5],除因交通不便等原因多数选择就近就医的乡镇居民,更多人更加依赖大型医院,而忽略社区医疗这一层级,社区层面的隔离方法更是无人问津,多数社区只是简单地保证了出入口的封闭,但社区作为医疗系统的一层,可以发挥更大的作用。

新冠疫情使得各个领域开始反思不足,提出长期以来自上而下的管理使社区缺乏自组织能力,而解决这一问题需要多方面的努力[6-7]。同时,对于健康城市的探索刚刚处于起步阶段,国内开始认识到社区对于城市应急的重要性并且开始着手改变,北京、上海、广州等城市近年提出了“社区生活圈”以形成友好的社区生活平台[4]。

2 设置社区小方舱的必要性

2.1 国内突发公共卫生事件分层治疗现状存在的弊端

反思各隔离方式的表现,现有各层级的配合发挥着重要作用,但在实践中也出现了一些问题。

2.1.1 现有隔离方式存在的问题

医疗压力过于集中。未知的传染病迅猛爆发,前期群众对于疾病的认知不到位,平时对于大型医院的信任使得更多的人出现疑似症状后盲目地集中前往大型医院,其中有感染者也有误判病症的人群,且防护不到位,容易造成集中感染。

建设压力过大。在疫情爆发期间,世界见证了中国速度,多个单位动用大量人力、物力,不分昼夜地建设了火神山、雷神山和多个大型场馆改建方舱,决策的快速下达和建设速度值得钦佩,但在疫情突发、措手不及的情况下对设计单位和建设单位来说压力大且要求高,从物力调用来说也动用了大量的社会资源来完成此“无奈之举”[8]。

心理健康被忽视。突发事件前一切建设以保证提供生命救治的基础场所为前提,心理健康往往成为被忽视的问题,形式相对稳定之后在改建方舱中出现了自发组织的广场舞等活动,也是群众对于精神富足向往的一种体现,但现阶段多数建设中并未考虑群众的心理需求。

除以上问题之外,从社区的每一个人出发,封闭方式带来了部分群体的不便和焦虑。

疫情爆发期间尖端医疗力量以及精尖设备集中于大型医院,主要服务重症患者,其余医疗力量分配至体育馆方舱,保证轻症患者的痊愈,而对于需要临时隔离的人群来说,似乎没有固定隔离模式,通常集中于酒店或进行居家隔离,疫情稳定期主要为外防输入,无症状患者的增多也带来了新的隔离压力,其中一些问题亟待解决。

疑似患者。疑似患者为有流行病学史及部分临床症状,或无流行病学史但临床症状明显的人群[1],需等待进一步诊断以确认是否患病。有调查表明疑似患者的心理情况最令人担忧,因群众对于疾病的了解不够深,面对未知的疾病容易焦虑,对自己是否患病进行猜忌时焦虑更甚[9],目前隔离状态不利于统一进行心理疏导,且隔离过程的不规范易导致传染。

轻症患者。轻症患者为确诊但临床症状较为轻微的患者[1],不需要过多医疗资源,但具有传染能力,需要进行隔离管理,同时避免出现并发症。目前多集中于改建大型医疗方舱,即并非就近隔离,转移过程中耗费人力、物力,进行隔离治疗时仍需进行个人防护,且隐私性较差。

出院患者。对于症状好转且核酸检测确认阴性之后被批准出院的患者,多建议出院后继续进行14天隔离管理和健康状况检测[1]。目前这类患者多采用居家隔离,与基层医疗点的配合不够密切,出院前给予了康复计划,但家属普遍对于康复训练不了解,且患者依从性不高,不能坚持或执行不规范,达不到康复训练的效果[10]。

无症状患者。无症状患者在病毒发生变异之后尤为常见,这类患者没有临床症状,但抗体检测呈阳性,存在传播风险,并且无症状的原因可能为病毒处于潜伏期,后期会出现临时症状。无症状患者现在的隔离要求同疑似患者,产生的问题也和疑似患者相似。

2.1.2 现有隔离方式无法满足群众个体需求

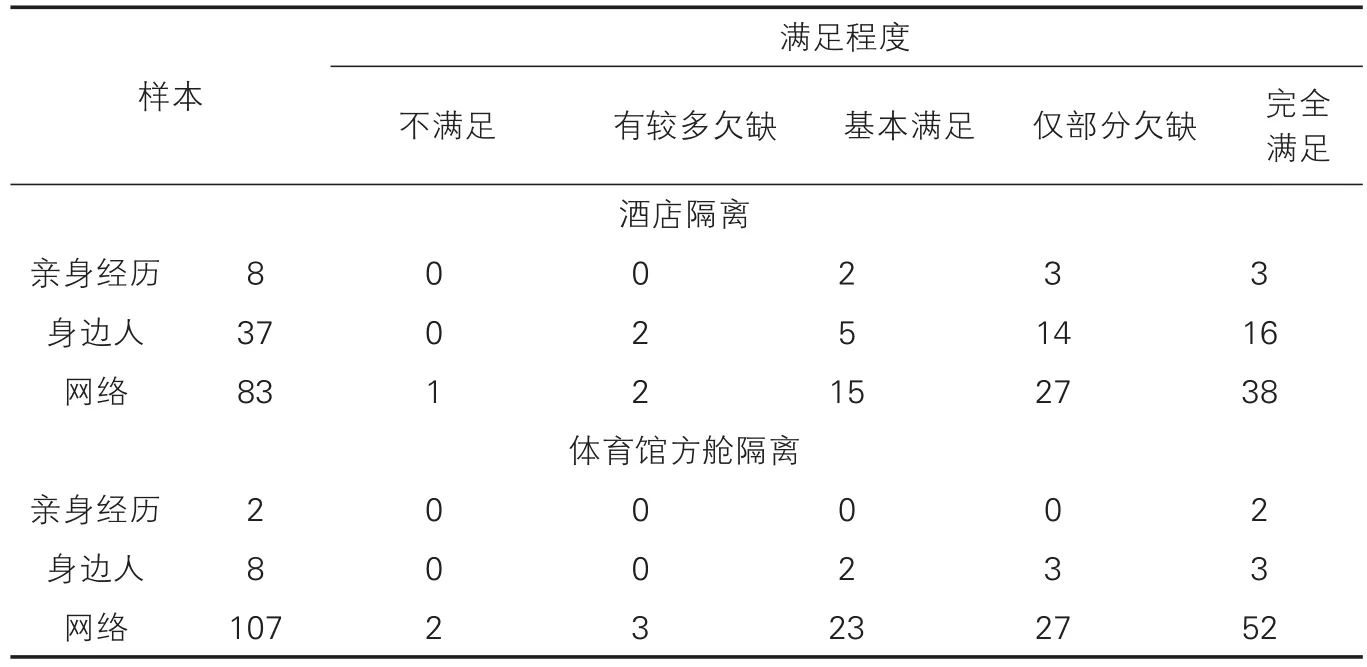

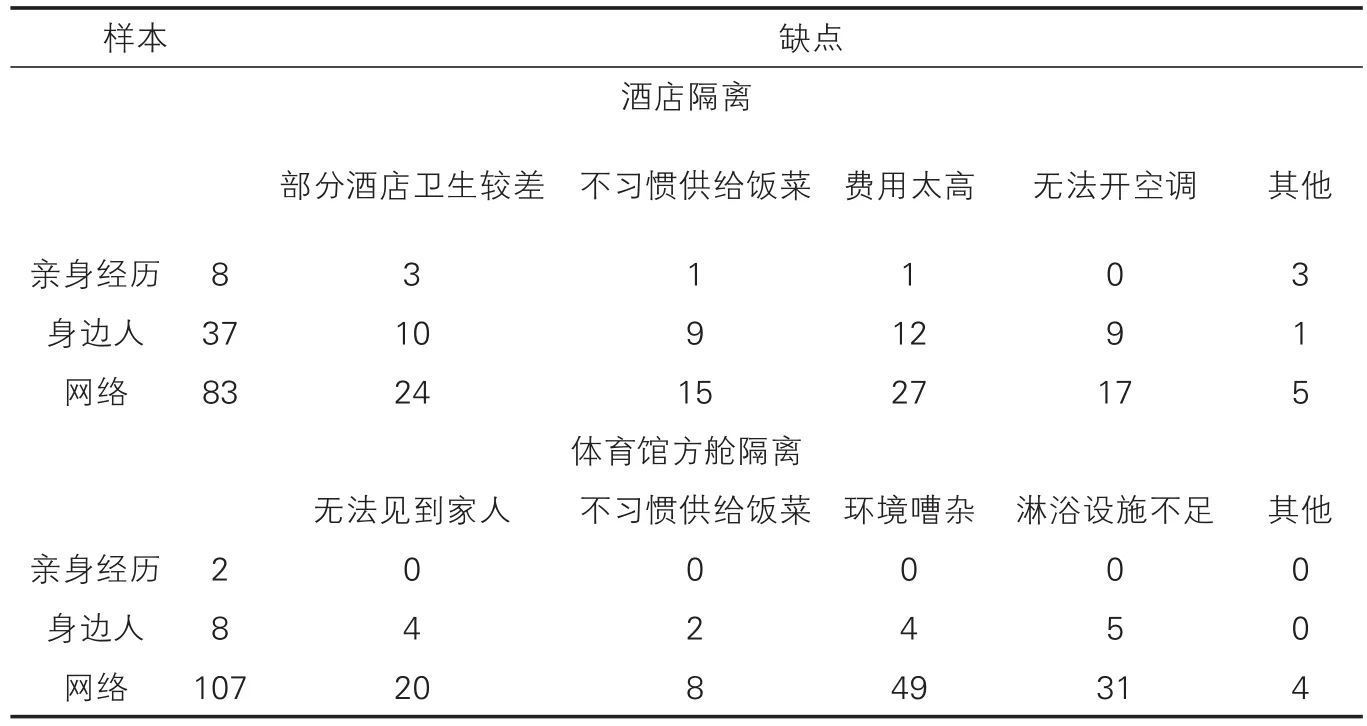

除客观存在的问题,群众的认同程度同样重要,用滚雪球抽样法进行一次网络问卷调查,探究普通公众对于隔离情况的满意程度及意见,对社区小方舱的必要性进行补充。共收集样本143例,其中女性85例,男性58例,年龄16~30岁最多,占46.15%,即多数为中青年人群。对各种隔离方式有了解的人群进行筛选,其中128例对酒店隔离有了解,117例对体育馆方舱隔离有了解。

调查显示,多数群众对于疫情期间隔离相关情况有自己的了解,整体满意度较高,但大部分群众仍认为有需要改进的地方(表1、表2)。

群众对疫情中各隔离现状的满足程度判断 表1

群众认为疫情中各隔离现状存在的缺点 表2

酒店隔离。酒店主要针对有风险地旅居史人员进行隔离,除表2问题外,有亲身经历的8例还提出了多人同房间隔离、缺少办公空间以及酒店无窗房间导致心情烦闷等问题。酒店隔离虽及时完成了人员分隔,但是根据各个地区执行程度不同且条件不同,隔离人员出现一些心理不适。

体育馆隔离。体育馆隔离主要针对轻症及普通症,因人员众多难免环境嘈杂,在陌生的环境且长时间无法见到家人,对很多人来说心理压力比较重,且多照顾不到个体,不易于进行心理疏导。

针对体育馆方舱提供的私人空间对群众进行调研,其中男性认为私人空间满足需求的比例较高(46.94%),女性较低(38.24%),随着年龄层减小,对体育馆方舱提供的私人空间满意度降低,说明女性及年轻人对于私人空间更加重视,但现阶段体育馆方舱并不能满足他们的要求。

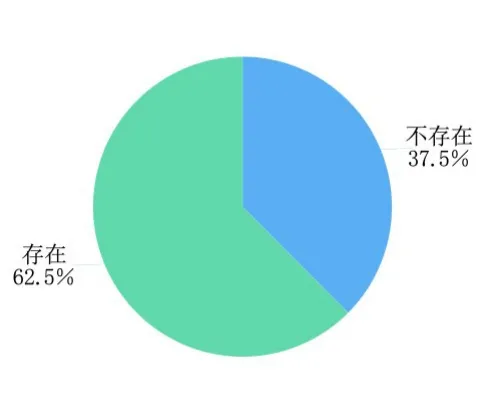

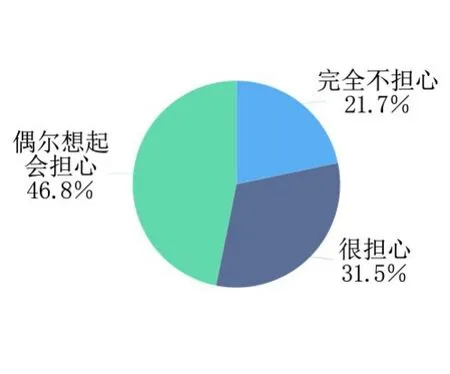

根据调查,从群众主观心理出发,多数人在自己的隔离过程中及周边有人进行隔离时都对自己所处环境有所担心,即疫情中的隔离方式对部分群众产生了心理压力(图1、图2、图3),结合表2及图4内容,在需要进行隔离时更多的人也愿意在离家更近的场所进行隔离生活。

图1 酒店隔离过程中是否存在担心被感染的心理(图片来源:作者自绘)

图2 居家隔离过程中是否存在担心影响家人的心理(图片来源:作者自绘)

图3 对同社区居家隔离人员是否存在过度担心的心理(图片来源:作者自绘)

图4 同等医疗条件是否更愿意近距离隔离的情况(图片来源:作者自绘)

2.2 社区小方舱的优势

社区小方舱即在社区内提供改建或新建的小方舱单元,配备简单的医疗资源对轻症、无症状、有流行病学史人员进行隔离观察治疗。

及时分担医疗压力。疫情前期大型医院重点进行危重病人救治的同时,通过与社区层级进行及时的信息共享与资源匹配,取之即用的小方舱可及时拦截因网络信息爆发而误判病症的人群大量涌入大型医院造成感染,同时可以着手确诊轻症的隔离与治疗,分担大型医院的治疗压力。

减轻建设压力。大型方舱将区域内轻症患者进行集中管理,需要同步完善给水、排污等基础设施,以满足疫情医疗需求及基础生活需求,分散隔离点、就近治疗。可减少改建方舱建设数量,直接调用社区资源应对突发情况,大幅度减轻建设压力。

便于社区内集中管理。将医疗力量分散至各个社区,但不分散至每户,形成以社区为单位的医疗资源整合,集中负责本社区的有流行病学史人员和无症状患者、轻症患者的隔离,可按照诊疗方案及相关政策快速反应、集中观察管理,一旦出现病情恶化等情况及时转移至正规医院。

分离社区内流线。我国多为封闭管理式小区,社区小方舱可为社区内分流提供可能,将可能出现传染源的流线进行单独管理,避免与社区健康隔离人员的日常供给流线交叉,同时可以为医疗物资的进入以及转移时医疗车辆运转提供快速通道,避免耽误紧急救治。

疏解隔离人员情绪。相较于场馆改建方舱,社区小方舱可为隔离人员提供相对独立的环境,并且离家更近,不易产生紧张情绪。相较于居家隔离,社区小方舱又避免了独居的状态,心理疏导人员可解决无人沟通、情绪无法排解的困难,同时即时反馈本人情况,提供正确的引导,避免产生过多的猜忌加重焦虑情绪。

提供更加人性化的环境。相较于疫情中的酒店隔离及改建方舱隔离,社区小方舱将整块区域的隔离空间分离至各个社区,提供了满足隔离个体不同需求的可能,更能照顾到每个隔离人员,提供相对应的隔离条件以及更加安静、独立的环境。

3 社区小方舱的选址策略

3.1 社区小方舱选址的通用条件

根据《传染病医院建筑设计规范GB50849-2014》4.1.2规定,传染病医院基地应建设在平坦场地,避开自然灾害多发地段,有便利的交通,便于病人的转移并且可以高效利用城市基础设施,还应远离污染源,选取安静的环境,且不宜设置在人口密集的区域,避免发生不必要传染[11]。

除满足以上需求外,疫情中的应急医院根据新冠病毒的强传染性选择了冬季下风向近郊外作为基地[12],改建体育馆方舱的选择考虑了与综合医院的资源共享,建设在大型医院附近,同时要求场地周边开阔,便于救援车辆进出,进行病患转移[13]。

将大方舱医院的选址要求与社区特点相结合,考虑小方舱场地选择应遵循以下要求。

场地平坦。新建小方舱的布置需要以平坦的基地作为基础进行快速搭建组装,更方便施工作业,也保障了建成后的稳定性。

交通便利。选址应接近社区出入口或临近社区道路,便于物资的输入以及人员转移,最好能有相对独立的路线可以进出社区,避免人员交叉。

市政设施良好,排水需分设。小方舱需要暖通、电气以及给排水,单独加设工程量较大,损耗人力、物力,选址在靠近基础设施的基地可以就近取用相关资源,依托现有基础设施加设水电暖通,保证基础生活以及相关医疗设备、防疫设施的运作,且排水需要单独设置,避免影响社区健康人群。

远离主要居住单元。避免出现二次传染,小方舱隔离区与居住区需要有距离,社区面积有限的情况下考虑利用绿化隔离或设置人工隔离带。

环境安静。小方舱内隔离人群为疑似、无症状、轻症患者,需要安静的环境进行康复治疗与休息。

3.2 社区小方舱的建设模式及其选址策略

对现有社区空间进行分析,主要存在老旧社区与新建社区两种主要类型,二者在建筑分布特点、基础设施建设、公共空间完备程度等方面存在差异,可分别采取新建或改建两种方式进行小方舱的设置。

3.2.1 新建

在老旧社区中大部分为居民楼,公共建筑较少,可利用的公共建筑数量有限,且部分基础市政设施可能出现老化,配套设施无法满足方舱建设,为规避可能出现的风险,建议新建小方舱。

开放空间通常是指城市边界范围内非建筑用地空间,包括绿地系统以及广场、道路、庭院等[14]。各社区现有的大面积开放空间主要有广场、绿地和停车场。广场空间为社区内重要节点,即交通较为便利,噪声不影响周边居民,在规划时多已符合远离主要居住单元及环境安静的条件,基本符合小方舱设置要求,需要注意的是,基础设施的加设和分流,以完善小方舱建设。绿地空间多数位于道路周边,因主要围绕住宅周围设计,需要选择住宅行列端部等距离居住单元较远的绿地,且绿地类型较为复杂,可能有灌木及小型坡地影响小方舱建设,应避开或适当土地找平、架设找平平台等处理基地。可利用的停车场空间为地上部分,交通便利,车辆可达性好,且基地平坦,基本符合小方舱的设置要求,需要注意基础设施的加设,尽量选择大型停车区域,小型停车场较为分散,可能影响管理。

3.2.2 改建

在新建社区中,有较多配套公共建筑及小型广场供居民活动,后勤房间设置较多,基础设施建设也较为完善,两种方式都可以采用,从节省人力、物力角度来说,应先改建再新建,充分利用现有资源,避免产生不必要浪费。

首选改建对象为社区医院,利用现有社区医院资源快速进行改建,以应对爆发初期社区就医隔离的需求。

其次可根据不同社区情况,符合要求的社区公共活动中心、图书室、物业服务中心等为基础,添加相关医疗设施,进行洁污分区,完成改建。

宜选取远离居住单元的居民活动区进行集中封闭管理,或选取靠近社区出入口的服务中心等,封闭此出入口为社区小方舱单独使用。

4 总结与展望

新冠疫情还在持续中,并有常态化发展趋势,社区小方舱的设置非常必要,它将补充集中方舱隔离与居家隔离中存在的断层,也将成为之后可能发生的公共卫生事件中可及时调用的一种社会储备资源。

如同大型医院以及体育馆的紧急改造,非疫情期间小方舱也应有利用的可能,改建小方舱应当控制不必要拆除,便于疫情后恢复原本功能,新建小方舱根据不同情况可以选择拆除后还原功能,或保留为公共卫生相关单元,补足社区医疗缺口,也可置入社区缺少的公共功能,作为图书角、饮品站等使用。