20世纪40年代中国文学史著中的古典小说研究

——以刘大杰的《中国文学发展史》为中心

赵东旭

(浙江外国语学院 浙江文化“走出去”协同创新中心,杭州 310023)

1957年,游国恩先生在《对于编写中国文学史的几点意见》中提到,刘大杰的《中国文学发展史》“不拘成格,作家与作品、体裁与流派,都按照实际情况来标目的,……在编写体例上才有了一定的创造性和独立性,比较符合我国文学发展的客观情况,因为它没有按照什么外国的蓝本硬套。”[1]可见,出版于20世纪40年代的刘大杰的《中国文学发展史》,在当时颇具代表性。这部中国文学史还被国外学者评价为与郎宋《法国文学史》同列的标准文学史,是中国文学史体系完成本土化实践的标志。[2]可见,海内外学者都对《中国文学发展史》的编排体例和写作内容予以肯定。以其为标志,中国文学史著作的撰写走向独立,也即走向成熟和完备,为1949年之后中国文学史著的编纂奠定了重要基础。

同样,中国文学史著中的古典小说研究在这一时期也走向成熟。本文拟以20世纪40年代中国文学史著中的古典小说研究为考察对象,探究以刘大杰、施慎之、余锡森和林庚等为代表的文学史家如何在中国文学史著中探讨古典小说进而推动中国古典小说研究学术史的进步。

一、古典小说研究的现代视野

20世纪40年代的文学史家在中国文学史著中的古典小说研究普遍表现出现代视野。伴随现代文学和小说观念的不断演进,古典小说学术研究近40年的发展,文学史家在这一时期的古典小说研究可资借鉴的材料已经非常丰富,因此学术视野也格外开阔,具体表现在以下3个方面:

首先,视唐传奇为中国现代短篇小说的开端。许多文学史家在这一时期都认为唐传奇已经具备现代短篇小说的形式和结构等要素,极力凸显其艺术价值。刘大杰在《中国文学发展史》上卷(1941)第十二章唐代文学第四部分介绍小说时认为,中国的文言短篇小说在艺术上发生价值,在文学史上获得地位,起于唐代的传奇。他说:

那些传奇,建立了相当完满的短篇小说的形式,由杂记式的残丛小语,变为洋洋大篇的文字,由三言两语的记录,变为非常复杂的故事的叙述。在形式上注意到了结构,在人物的描写上,注意到了个性。内容也由志怪述异而扩展到人情社会的日常材料。于是小说的生命由此开拓,而其地位也由此提高了。[3]

在刘大杰看来,唐传奇已经具有现代短篇小说的形式,不再是杂记式的残丛小语。无论是在结构、人物描写,还是人物个性、取材内容上,都非常完备。因此,他认为小说的生命在唐代由此开拓,其地位由此提高。刘大杰认为更加重要的是作者态度的转变:

因为到了那时候,文人才有意的写作小说,把他看作是一件文学作品。不像从前那样,多出于方士教徒之手,作为辅教传道之书了。当日的作者,如元稹、沈下贤、陈鸿、白行简、段成式之徒,都是一时的名士。他们把小说看作是一种新兴的文学体裁,都在那里用心地写作,从这时候起,小说算是挤入了中国文学界的园地了。[3]286

与鲁迅《中国小说史略》中“唐人始有意为小说”的观点一样,[4]在刘大杰看来,文人在唐代才开始有意创作小说并将其视为文学作品。

刘大杰对唐传奇作品的结构、描写手法等技巧的分析非常透彻。他将唐传奇分为讽刺、言情、历史、侠义4类,在介绍其中讽刺小说代表作《枕中记》《南柯太守传》时提到,这两篇作品的用意及手法都是一致的。它们用虚幻的象征手法来描写富贵功名以及人生的幻灭,给沉迷于利禄的人生观一种强烈讽刺,也可说是一种解脱。

不仅是刘大杰,其他一些文学史家也把唐传奇视为现代短篇小说的开端。施慎之在《中国文学讲话》(1941)第四章隋唐文学第三部分“短篇小说的兴起”中提到,中国的短篇小说以前虽有作者,但是篇目不多,影响不大,结构和题材都够不上短篇小说的样子,所以不足称道。但到唐代伴随文艺的发达,短篇小说便乘时兴起,极一时之盛。他进一步说:

这些传奇文,在中国的文学史上,颇有地位的。第一,它们不但有曲折的情节,雅洁的文笔,结构也极紧密,且渐由短篇零章,一变而为首尾俱全的完整篇幅,有几篇且可作为短篇小说的模范。第二,唐代的小说,对于后来戏曲的发展,影响很大。[5]

施慎之认为,唐传奇具有较高的文学史地位。它们情节曲折,文笔雅洁,结构紧密,篇幅完整,堪称短篇小说的模范。同样,谭正璧在《文学源流》(1941)中也认为唐传奇是中国最初完整的短篇小说,是六朝琐话集的演进。[6]余锡森在《中国文学源流篡要》(1948)中提到,唐传奇是短篇的小说,中国文学中有较完密的故事结构,有具体的人物的较具规模的小说始于唐代。[7]

其次,积极肯定章回小说的艺术价值,关注小说的写作形式、技巧、描写手法和结构等方面。刘大杰对长篇章回小说的写作形式和技巧,进行了详细的讨论。他在《中国文学发展史》下卷第二十六章明代小说的第一部分“明代小说的特质”中提到,中国的白话小说经过了宋元两代的长期孕育,到明代无论在形式上还是艺术上都达到极高的成就,表现出蓬勃的生命力,小说在明代文学史上有着重要的意义。刘大杰在分析《西游记》时认为,它的思想虽然幼稚,但在文学上有相当高的成就:

本书幻想的丰富,布局的谨严,精力的壮健,如写猴王的历史,八十一难的过程,确是我国未曾有过的浪漫文学的伟大收获。但在描写方面……惟孙悟空一人,自是作者倾全力所写,故富于人性,成就较多。作者赋性诙谐,每于叙述恐怖的场面,杂以滑稽,化紧张为舒松,变神妖为人性,确是《西游记》文字中一种特色。[8]

他指出《西游记》结构严谨,称得上我国浪漫主义文学的杰作,尤其对孙悟空的精彩描写,表现出丰富的人性。他在第三十章清代小说第一部分,对蒲松龄在《醒世姻缘传》中表现出的高超写作技巧也予以赞赏:

他的白话文写得极其漂亮,细致深刻,新鲜而没有套语。善于描写人物的个性,尤长于变态心理的表现。同是悍妇,薛素姐是薛素姐,童寄姐是童寄姐,晁源、狄希陈同是糊涂虫,各有各人的糊涂方式。书中的几位老太太、几位老头子,都写得活灵活现,令人看了,真有啼笑皆非之感。蒲留仙就在这一方面,真正的显露出他文学的天才。[8]597

《儒林外史》以文字技巧的高超,描写刻画的深刻,达到了讽世文学的最高效能。……这一群人的嘴脸,是多么的生动和分明。一举一动,一言一笑,是多么灵巧,多么适合他们的身份。在写实文学的技巧上,无疑的得到了极高的成就。[8]602

在刘大杰看来,这部小说具有高超的写作技巧,描写刻画深刻,达到讽刺文学的高峰,同时在写实主义文学的技巧上,也达到极高的成就。

同时期其他文学史家对章回小说的艺术价值也进行了详细探究。谭正璧在《中国文学史大纲》(1946)中论述章回小说时,也非常关注写作技巧和结构。他在第十五章四大奇书中提到,明代的章回小说除了比宋末和元代篇幅更长之外,其作者亦由平民之手移入文士,在应用方面亦易“耳濡”为“目染”。所以尽管小说章节仍旧,回目同前,但是文辞都倾向于文雅化,方法都群趋于技巧化。如《忠义水浒传》的作者富于文学技术的修养,故其描写英雄们的个性和言语,个个都活跃于纸上。余锡森在《中国文学源流篡要》(1948)第四部分明代小说中,介绍章回小说《水浒传》时,称赞小说所写的一百零八名好汉的个性很统一,描写的手法也很精细入微,在文学技巧上是第一流的作品。

第三,表现出自觉的文体意识。刘大杰在《中国文学发展史》中,对古典小说文体的不同形式及其价值进行了深入探讨。他在上卷第十二章唐代文学的新发展第五部分“唐代的变文”中提到,敦煌变文是一种韵散夹杂的新体裁,一种在唐代以前的正统文学中未曾见过的新体裁。它给予宋元小说和戏曲间接的影响,使人们对于这些作品形式上的发展得到重要的说明。刘大杰提到《维摩诘经变文·持世菩萨卷》中一些热闹华丽的场面,认为这种描写对中国后代的长篇小说产生了深远影响。《水浒传》《西游记》《金瓶梅》中每逢战争风景的场面或是宫殿美女和性欲的描写,总是突如其来加入一段争奇斗艳的骈文,显然是从变文里取法的。

对于宋代白话小说在中国小说文体发展史上所起到的关键作用,刘大杰也予以高度肯定。在他看来,宋代小说最可注意的,并不是这些用文言写成的志怪与传奇,而是那些出自民间的白话小说,即时人所称的话本或平话。这种白话小说的产生在中国小说史上是一件极可纪念的事,它们结束了文言小说的生命,替未来小说的成长与发展,无论长篇与短篇,开辟了一条新路线。许多白话体写成的小说和正统的文言文学一直流传到现在,成为民间的精神食粮。刘大杰对宋代短篇和长篇小说的评论也极为精辟:

短篇的都为纯粹的白话,并且白话文运用的技巧,已达到极成熟的阶段,而得到了文学的价值。……但他们无论在内容上结构上,都替后代的长篇小说,立好一个基础,关于这一点,我们是不能轻视他们的价值的。[8]400

他意识到宋代短篇小说运用白话文的技巧已经极为成熟,长篇小说的内容和结构,为后代的长篇小说奠定坚实的基础,具有很高的文学价值。

2016年济南大学与锐捷网络就“计算机网络”课程进行产学合作。同年,锐捷网络获得教育部高等教育司(以下简称“高教司”)颁发的“2016年产学合作协同育人项目合作伙伴奖”。学校对“计算机网络”课程进行教学改革,进一步推进产学融合与校企合作,为国家新产业、新业态、新经济发展培养新型人才提供教育教学服务。

刘大杰认为明代是小说文体变革的重要时代,也是白话文学的成熟时代。在他看来,到了明朝,文人学士才有意识地运用白话来写小说,有意识地创作白话的文学,将说话变为小说,完成由文言到白话的文学观念的转变。这些小说的创作者,一面接受着话本的白话文体,一面采用着话本中的故事加以剪裁、润饰,于是白话的长篇、短篇小说中产生许多好作品,给予明代文坛以新生命、新空气。这一时期涌现出许多第一流的作品,如《水浒传》《西游记》《金瓶梅》等,全是用的最纯熟最活泼的白话。[8]525

其他文学史家也非常重视古典小说文体的演变。宋云彬在《中国文学史简编》(1945)第八部分“小说的起源与发展”中,认为中国的小说实渊源于古代的神话与传说,在魏晋得到发展,到唐朝兴盛起来,宋代用白话写作的通俗小说兴盛起来,即话本小说。就文艺的进化而论,宋代是白话小说的成长时期,明清白话小说走向发达和兴盛,成为通俗小说的黄金时代。[9]

总之,20世纪40年代以刘大杰为代表的文学史家的古典小说研究,表现出开阔的学术视野。他们普遍把唐传奇视为中国现代短篇小说的开端,对其文学史地位予以高度肯定,同时关注章回小说的艺术价值,如写作形式、技巧和结构等,并且表现出自觉的文体意识,注重梳理古典小说文体演变的脉络及其成因。

二、古典小说成为明清文学史的叙述重心

20世纪40年代中国文学史著中古典小说研究的一个明显特征是:小说的章节设置和叙述方式基本定型并上升为明清文学史的叙述重心。具体表现在以下两个方面:

第一,从研究内容来看,以刘大杰等为代表的文学史家在介绍明清文学的过程中,都把古典小说作为叙述重心。刘大杰在《中国文学发展史》中介绍明代小说的特质时提到,小说与传奇是明代文学的代表,尤以小说在明代的文学史上具有重要意义。中国的白话小说经过宋元两代的长期孕育,到明代无论在形式上还是艺术上,都达到极高的成就,表现出蓬勃的生命。[8]525他在论述清代的小说时也提到,在清朝,如诗文词曲一类的旧体文学都步入总结的阶段,惟有小说有着健康的生命,显示着光辉的前途。在那个朴学全盛、重经典考据而不宜于小说发展的环境里,小说仍能表现出优良的成绩。以蒲松龄、吴敬梓和曹雪芹为代表的三大家的作品,替清代的整个文坛增加了不少的光彩。晚清,小说受时代环境的影响更趋于繁荣,展开了前所未有的热闹的场面。[8]595

刘大杰在介绍清代文学时,将小说单独放在第三十章论述,而把诗、词、曲一起放在第二十九章中,这充分体现出对古典小说的重视。他在文学史著中论述明清小说的节数,也是整个明清文学史中最多的。闻一多在《文学的历史动向》(1943)一文中,也认为“明代的主潮是小说”,还提到“未来的中国文学还要继续那些伟大的元明清人的方向,在小说戏剧的园地上发展。待写的一页文学史,必然又是一段小说戏剧史,而且较向前的一段,更为热闹,更为充实。”他预测小说在未来中国文学史中的地位将进一步提升,甚至主张“让我们的文学更彻底地向小说戏剧发展。”[10]从今天的视角来看,闻一多对文学趋势发展的预测非常准确,小说和戏剧确如他所说,在中国文学史中的地位不断提升。

同样,施慎之在其《中国文学史讲话》(1941)中也认为小说是明清文学的代表。他在小引中说:

所以本书仍以朝代为经,而以各文学部门的发展为纬。每一个时期各有它文学的主流,也各有特出的作品,如汉赋、唐诗、宋词、元曲等是。一时代作为代表的文学,则各述于首节,以后再及其他。所以在文学的演进中,也可窥见每一个时期的特色。[5]1

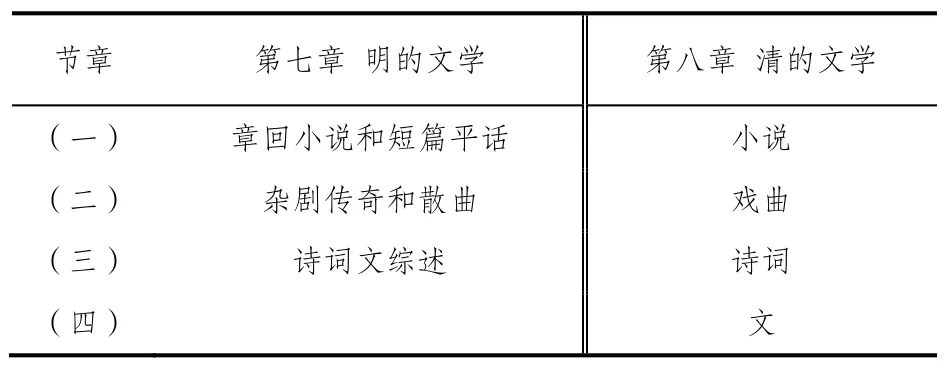

施慎之认为,每一时期都有其文学的主流,也有其代表性作品。因此,他将每一时代的代表性文学体裁放在首节论述,然后再介绍其他文学类型进而突出每一时期的文学特色。他的明清两代文学的章节目录如下表1所示。

表1 施慎之《中国文学史讲话》中明清文学章节目录

可见,他把“章回小说和短篇平话”放在第七章明代文学的首节,其次是杂剧传奇和散曲,最后是诗、词、文,显然把古典小说视为明代文学的代表。同时,他也把小说放在清代文学的首节,其次是戏曲、诗词、文,小说自然成为清代文学的代表。宋云彬在《中国文学史简编》中论述“明清小说发达之原因”时,也提出“小说至明清而极盛”的观点。[9]这就意味着,20世纪40年代的文学史家在中国文学史著中,普遍把古典小说看作明清的代表性文学体裁,这在1949年之后中国文学史著中的明清小说论述中也得到延续。袁行霈主编的《中国文学史》(2014)在第四卷第七编明代文学的绪论中也提到,在明代各类通俗文学中,小说的勃兴最为引人注目。特别是中国古代长篇小说主要的甚至是唯一的体裁——章回小说的发展和定型,是明代对中国文学作出的最为宝贵的贡献。[11]

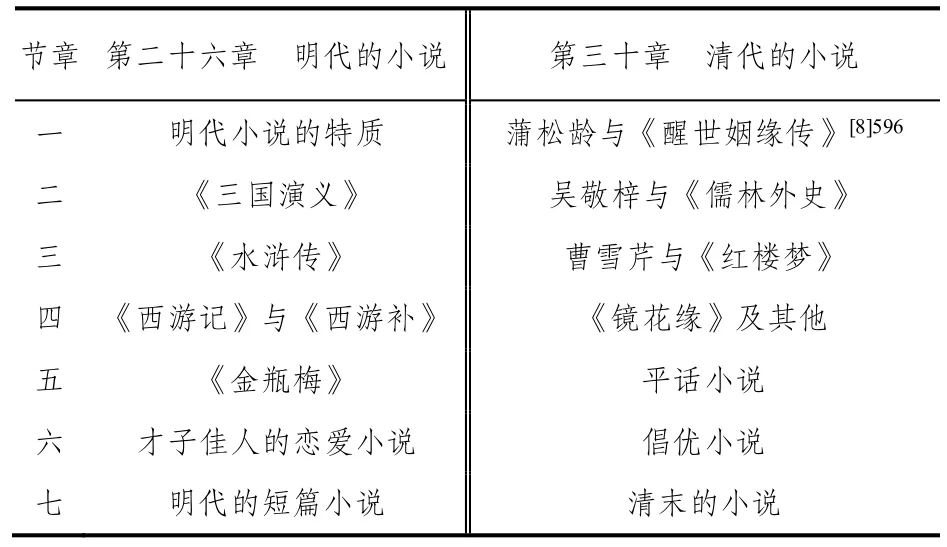

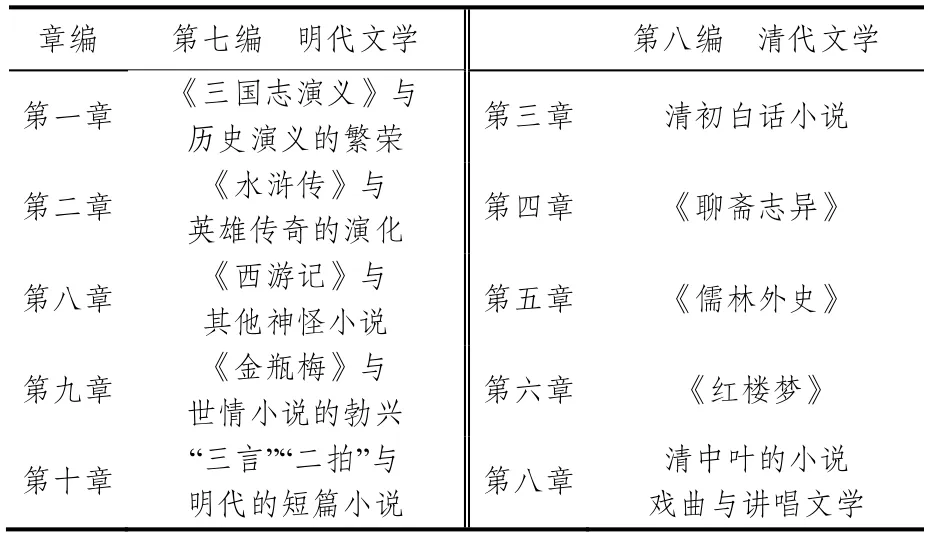

第二,从章节设置来看,这一时期文学史家在明清文学部分对古典小说的叙述方式,与当代文学史家已经基本相同,都将其作为重点进行论述。刘大杰的《中国文学发展史》中关于明清小说的叙述方式与袁行霈主编的《中国文学史》十分相似。两部中国文学史著中有关明清小说的章节目录,如表2和3所示。

表2 刘大杰《中国文学发展史》(下卷,初版重印本)中明清小说章节目录

表3 袁行霈《中国文学史》中明清小说章节目录

通过比较不难看出,两部中国文学史重点论述的代表性古典小说作品基本相同。以出现在一级标题之中的古典小说为例,明代小说均为《三国志演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》,即传统所谓的“四大奇书”。稍有不同的是,刘大杰在介绍《西游记》时对《西游补》也予以详细论述,袁行霈本则把“三言”“二拍”放在一级标题之中。对于清代小说,两部中国文学史都把《儒林外史》《红楼梦》放在一级标题之中,但不同之处在于,刘大杰同时也将《醒世姻缘传》《镜花缘》放在章节之首,袁行霈本则选择的是《聊斋志异》。可见,两部文学史对古典小说经典篇目的选择表现出趋同性。

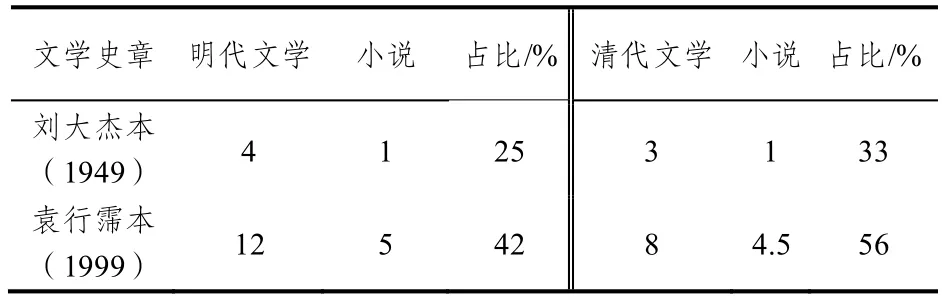

当然,袁行霈本《中国文学史》的出版时间距离刘大杰本相隔半个世纪之久,并且是集体创作,无论是关于小说史还是小说作家作品、艺术理论等方面的具体论述,都显得更加全面、丰富和准确。同时受时代和意识形态等因素影响,袁行霈本对于一些小说的评价和认识,与刘大杰本也有不同之处。与刘大杰本相比,袁行霈本中明清小说叙述篇幅的比重得到进一步提升。例如,刘大杰本叙述明代文学共4章,小说为1章,占比25%;清代文学共3章,小说为1章,占比33%。而袁行霈本第7编中明代文学共12章,小说为5章,占比42%;第8编清代文学共8章,小说为4.5章,占比56%。

从表格4可以看到,小说在明代文学所占比重从25%上升至42%,在清代文学自33%上升至56%。这说明,明清小说在20世纪40年代的中国文学史著中已经成为明清文学史的论述重心,随后在中国文学史著中的比重继续上升,最终占据明清文学的中心地位。

表4 刘大杰本和袁行霈本中国文学史著作中明清小说章节占比一览表

总的来看,中国文学史著作中关于古典小说的章节框架设置和叙述方式,在20世纪40年代的中国文学史著作中已基本定型,并被1949年之后的中国文学史著作大体沿用。这一时期中国文学史中古典小说研究的显要特征之一,表现为古典小说成为明清文学史的叙述重心。以刘大杰、施慎之和宋云彬等为代表的文学史家,都意识到小说成为明清文学的代表性体裁。刘大杰在《中国文学发展史》中对明清小说的章节设置、叙述方式以及经典篇目的选择,已经与袁行霈本《中国文学史》非常相近,可见其影响之深远。这也成为中国文学史著中古典小说研究走向成熟的重要标志。

三、古典小说文本阐释的极大深化

文学史家在20世纪40年代中国文学史著中古典小说研究的成熟期表现出“理论的自觉”。以刘大杰为代表的文学史家侧重于从现实主义视角解读古典小说,以林庚为代表的文学史家则从女性视角出发阐释古典小说,这些都意味着文学史家对古典小说的阐释进一步走向深化。

(一)现实主义视域下的古典小说研究

欧洲现实主义思潮在“五四”时期传入中国,在国内经过近20年的传播,对中国学者影响深远。一些文学史家把现实主义理论引入文学史中,尤其注重小说对社会的批判价值,最具代表性的便是刘大杰。他在《中国文学发展史》中论述古典小说时,其显著特征便是特别重视那些能够反映现实生活的小说。他在阐释小说过程中,往往将小说与自己所处的现实社会紧密结合起来,极大地深化了自己的小说研究。刘大杰格外重视明代那些反映社会现实的白话小说,介绍得非常详细,并借助《中国文学发展史》对它们的深刻阐释影射当下的现实社会。他在《中国文学发展史》下卷第24章明代的文学思想第五部分“重视小说戏曲的文学价值”中,引用李卓吾的观点,认为《水浒传》是“发愤之作”。刘大杰在评论李卓吾的观点时提到,前人称为强盗的无聊的小说,他看作是一部最有时代性、有社会心理的绝好作品,这种可爱的大胆的见解之前从未有过。这些显然是刘大杰对李卓吾观点的进一步阐释,也是自己对这部小说的认识,甚至将梁山泊的强盗视为抗外敌清内奸的“革命”英雄,具有很强的时代性和社会性。他在论述《水浒传》时进一步说:

这书的背境(景)虽是写的宋朝,其实放到中国任何一个时代,都无不可,远至汉唐,近至现在都是差不多,在过去历史中,哪一个时代,不是政府压迫民众,小人陷害君子,富人摧残穷人,男人诱骗女子,压力过大,自然会大大小小的生出反动来。[8]531

刘大杰认为小说中表现的人物也是我国历代所共有的,古今社会所共有的,如鱼肉小民的污吏,专以敲诈为生的泼皮破落户,诱奸妇女的道士和尚,专夺美女的色魔,仗势欺民、占人财物的恶棍,各种各样的土豪劣绅。以宋朝的史实为材料而经明人之手写定的《水浒传》,它的生命是新鲜的,其中所展开的各种场面,就好像是民国的社会和人物。刘大杰显然是通过《水浒传》描写的内容,批评当下的社会现状,借古讽今。

在刘大杰看来,《金瓶梅》在长篇小说中的地位之所以重要,主要因为它是明代小说中一部未曾有过的社会写实的书。在明代长篇小说中,神魔一类的故事自不必说,即使那些描写历史的英雄一类的小说,除去《水浒传》一书能够接触实际的社会以外,其余都是虚诞无稽,思想幼稚。真正能够描写家庭琐事。日常生活以及社会上种种形态,表现实际社会的,也只有《金瓶梅词话》。这与谭正璧在《中国文学史大纲》(最新编订本,1946)里面,所说的《金瓶梅》是中国旧小说中第一部专门描写社会世情,最能表现时代性的杰作相一致。[12]从纯文学的立场看,它占有最高的地位。他说:

作者用他优美的文字,大胆的描写,把明末那种荒淫放纵腐败黑暗的整个社会暴露无遗。把那个有钱的官绅阶级和那个卖儿鬻女的贫苦阶级的生活形态,暴露无疑。《金瓶梅》简直是那个时代那个社会的一面镜子。他所写的,虽只是一个暴发户的家庭,几个妻妾的生活,但围绕这个家庭,妻妾的四周,社会上的各种肮脏和罪恶,一幕一幕的展开在读者的眼前,没有神魔小说的虚诞性,又没有战争小说的夸张性。[8]542

刘大杰认为《金瓶梅》暴露出明末荒淫放纵、腐败黑暗的社会以及官绅阶级和贫苦阶级的形态,成为反映时代和社会的镜子。他还提到小说将当时社会上一件件事情,实实在在地记录在那里,新鲜活跃得犹如读者昨日经历的一样。他通过小说批判当下的现实社会,形象地说西门庆虽然在《金瓶梅》中死了,但在社会上并没有死,一直到现在仍然活着。

对于《红楼梦》,刘大杰认为它最成功的地方,在于暴露出君主时代外戚的贵族家庭豪华奢侈的生活以及生长于那家庭中的男男女女的生活的写真。作者在正面尽力地铺叙这骄奢淫逸的贵族家庭,同时在反面反映出经济方面支持这一家庭的庄园与农奴的穷困。他们经济的来源,一面是盗用公款,一面是剥削农民。在他看来,《红楼梦》的价值就在于作者无意中暴露了贵族家庭的种种真相。小说反映出君权时代剥削农民的贵族家庭的兴衰历史,以及生活在那些家庭中各种人物可怜的或是恶毒的形态。[8]606-607

(二)女性视域下的古典小说研究

林庚在其《中国文学史》(1947)著作中论述古典小说时,特别重视描写女性的小说,将女性形象的塑造作为自己论述的重心。他在第四编黑暗时代第二十八章“梦想的开始”中认为,唐传奇的另外一个特征是女主角在小说中渐渐变得重要起来,成为悲剧里面的主人翁,高于男性的地位。他在书中提到:

这时故事上的另一特征,便是女主角的渐渐重要起来;尤其是悲剧上的主人翁,仿佛男子们根本没有演悲剧的勇气,一切难能可贵的都属之于女子。唐明皇之牺牲杨贵妃,便是最明显的例子。男子们世故似乎太深,所以一离开梦境,这主角只有让女人们来演,而其中最荒唐的一篇则莫过于《莺莺传》。[13]

同时,为突出女性在小说中的地位,林庚在第24章介绍小说时,直接将标题命名为“女性的演出”,主要涉及《金瓶梅》《红楼梦》《镜花缘》三部小说。他在论述《金瓶梅》时提到,小说以西门庆为线索写出无数的女人来。林庚用诗意的语言表现出小说中的核心人物潘金莲的活跃。在他看来,潘金莲生活在黑暗之中,充满着窒息之感。他在描写潘金莲时说:

潘金莲在书中是最活跃的主角,春梅不过是她的影子而已,在黑暗的势力中她利用了那势力,助长了那势力,又毁灭了那势力。李瓶儿的死,宋蕙莲的死,这是她左右了那势力;但到了西门庆的死,她毁灭了那势力,她也便失去了凭藉。而自身归于毁灭。在黑暗的势力上不能利用那势力的,便为那势力所吞噬,……在这黑暗的势力中只有黑暗是出路,这便是那一片的窒息之感。[13]382

对于《红楼梦》,林庚认为小说描写的几乎全为女子,是比《金瓶梅》更大规模的以女性为对象的写作。他提到《金瓶梅》中的潘金莲和《红楼梦》中的林黛玉,都是两书中机警的聪明人。虽然她们的人品截然不同,但心中都在写一个“妬”字,不过是前者尽情地写出,后者隐隐约约罢了。林庚概括性地比较了《金瓶梅》和《红楼梦》中的女性书写。在他看来,《金瓶梅》对女性的描写主要集中在潘金莲一人,而《红楼梦》对黛玉及其他女性的描写都很多,塑造出更多性格鲜明的人物形象。他说:

《红楼梦》时代较晚,所受的影响自然方面较多,《金瓶梅》虽描写几个女性,但大半的篇幅在于潘金莲一人,《红楼梦》所描写的女性极多,黛玉虽较重要,而其他的女性的描写也不相上下,如写史湘云,晴雯,凤姐,探春,都自成一个片段,这写法显然又得力于《水浒》,所谓金陵十二钗,岂非正相当于三十六天罡吗?[13]387

林庚还提到《金瓶梅》所写的女性,全是三十上下饱经世故的堕落的妇人。《红楼梦》所写的女性,全是十四五岁左右的女儿,从她们十一二岁写起,写到十八九岁便不再写了。对于《镜花缘》,林庚也认为它是一部以女性为中心的写作,大部分仍效法《红楼梦》中黛玉等吟诗结社的文章。他认为小说中特别写到女子的聪慧不凡,自然还是受《红楼梦》中“女儿是水做的骨肉,男人是泥作的骨肉,我见了女儿便清爽,见了男子便觉浊臭逼人”几句话的影响。这些与施慎之的观点相一致,他在《中国文学史讲话》中也说:“全书主意实在描写妇女,中国小说专以妇女为中心者,首推《镜花缘》。”[5]167

总之,与刘大杰重视反映社会现实的小说不同,林庚在介绍古典小说时,对小说中的女性予以前所未有的关注,并将其视为自己论述的重心,且特别看重以描写女性为主的小说。他在介绍《金瓶梅》《红楼梦》《镜花缘》时,便将其中的女性作为自己的重要论述对象。这与他一直主张的“中国是诗的国度”相一致,他认为中国文学具有抒情传统,中国文学作为“诗的国度”,并没有因为小说和戏曲的出现以至兴盛而有本质的变动,中国的叙事文学仍没有脱离“诗的情调”。[14]在林庚看来,小说对女性的刻画与诗歌的浪漫气质相同,因此对古典小说中的女性描写格外重视。林庚对中国古典小说的认识,发现了小说与诗歌的共性,并进行深入阐释,在当时颇具创新意识。

20世纪40年代中国文学史著中的古典小说研究进入成熟期,为当代中国文学史著如何论述古典小说奠定了坚实基础。以刘大杰、谭正璧和余锡森等为代表的文学史家的古典小说研究更具现代视野,他们普遍把唐传奇视为中国现代短篇小说的开端,倾向于关注小说的写作形式、结构、技巧和描写手法等艺术价值。对于长篇章回小说,文学史家也特别关注小说的布局、结构以及高超的文字技巧。他们还表现出自觉的文体意识,注重梳理小说的文体演变。同时,古典小说成为明清文学史的叙述重心,并在当代中国文学史著中得到沿用。古典小说的文本阐释在这一时期也得到极大深化。文学史家对古典小说的解读也更加深刻,甚至表现出理论的自觉。刘大杰侧重于从现实主义视角阐释小说,关注反映社会现实的作品,林庚则从女性视角解读小说。这些都推动了古典小说研究学术史的进步。1949年之后的文学史家在文学史著中论述古典小说时,也不断从中汲取营养。