电子商务平台通知审查规则的建构

张惠瑀

一、问题的提出

通知删除规则是电子商务平台(以下简称平台)用以审查通知、保护网络知识产权的重要工具。[1]对于通知删除规则的规定,肇端于著作权领域的行政法规《信息网络传播权保护条例》第14条,《侵权责任法》第36条第1款将规则的适用范围从著作权扩张到民事权利。《电子商务法》第42条对规则进一步丰满。《民法典》第1194条到1196条借鉴了《电子商务法》的规定,在《侵权责任法》的条文基础上,对通知删除制度更加扩展和完善。但有关于通知规则的规定一直没有很大变动,基本保持原状。但是现行法律对于通知删除规则中审查环节的规定(审查规则)的阙如会造成平台审查通知的不规范,[2]主要有《侵权责任法》(已失效)、《信息网络传播权保护条例》、《电子商务法》、《民法典》、《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》(法发〔2020〕32号)、《最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复》(法释〔2020〕9号)、《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕19号)、国家标准化管理委员会《电子商务平台知识产权保护管理》(GB/T 39550-2020)等文件。不能及时准确地识别知识产权侵权行为,不利于对网络知识产权的保护。[3]通知规则是通知删除规则的一部分,主要是指包含通知的发出程序、审查程序和通知内容的要求的规定,法律依据为《民法典》第1195条和《电子商务法》第42条的部分字句。通知审查规则又是通知规则的一部分,是指电子商务平台在审查通知效力时应当遵守的规则。这三者呈现整体和部分的关系。2021年6月正式实施的国家标准《电子商务平台知识产权保护管理》(以下简称《标准》)对此已作了细化和补充,但依旧存在可商榷之处。主要体现为以下两点。

第一,对通知的效力形式的规定有待完善。通知权是一个程序性权利[4]参见杨立新:《民法典侵权责任编草案规定的网络侵权责任规则检视》,载《法学论坛》2019第3期,第93页。,换言之,发出通知是权利人实现请求平台采取必要措施、遏止侵权行为的绝对权请求权的意思表示[5]该请求权在类型上属于绝对权请求权,参见程啸:《中国民法典侵权责任编的创新与发展》,载《中国法律评论》2020年第3期,第49页。,具有实体法的效果,同时通知从发出到接收又应满足一定程序要求,故通知同时拥有程序和实体的效力。现行规范对于通知效力的规定并不全面,只有《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》第63条曾规定过“合格有效的通知”[6]《专利法修订草案(送审稿)》第63条第2款规定:“……网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的,对损害扩大的部分与该网络用户承担连带责任。”(正式文本删去了此表述)。《标准》第4.3.3.1条也只是规定了通知的部分形式效力:“满足规定内容要求的通知”为“合格通知”,但“合格”的文义解释的射程也仅及形式效力的无瑕疵情形,存在片面性。实体法的缺位也导致审判实践中法院用词的不统一问题:法院会用“合格”[7]参见北京知识产权法院民事判决书,(2017)京73民终1194号;河南省高级人民法院民事判决书,(2019)豫知民终230号;北京互联网法院民事判决书,(2020)京0491民初12976号。、“合格有效”[8]参见湖北省武汉市中级人民法院民事判决书,(2016)鄂01民初1231号;河南省高级人民法院民事判决书,(2019)豫知民终230号。、“有效”[9]参见最高人民法院民事判决书,(2019)最高法知民终481号;杭州互联网法院民事判决书,(2019)浙0192民初7023号。、“适格”[10]参见杭州市余杭区人民法院民事判决书,(2015)杭余知初字第170号。等语词来形容通知的效力。这些存在些许混乱的认知应在今后实践中予以纠正和统一。[11]学界普遍注意到了这个问题,诸多文章均提到需要构建较为统一的合格有效的通知认定标准。但也有学者表示反对,认为不能设立统一的标准,参见薛军:《民法典网络侵权条款研究:以法解释论框架的重构为中心》,载《比较法研究》2020年第4期,第140-142页。

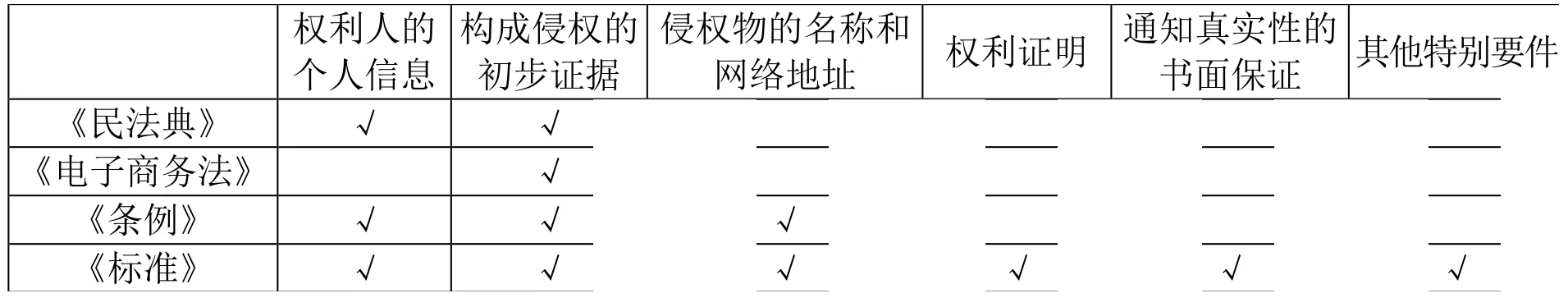

第二,《标准》完善了通知的形式要求,但是对于平台审查通知如何适用没有配套规定。随着通知审查的深入,对于通知的要求也应逐步提高,而《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《信息网络传播权保护条例》(以下简称《条例》)以及《标准》对通知要件的规定却不一致。故而,如何理解这些要件(What)、如何区别审查阶段(When)、在各个审查阶段应适用何种要件(Where)以及如何适用(How)就成为构建通知审查规则的重点。

通知删除规则起源于著作权制度,在网络知识产权侵权责任认定中发挥着较为基础的作用。由于对平台的规制主要依靠法院对平台进行民事归责,因此在知识产权保护上存在一定的不全面性、消极性和滞后性。为了完全发挥通知删除规则的制度性功能、充分发挥平台的作用,平台应结合司法实践的观点和平台的处理经验建构一套清晰的、三方(法院、平台、权利人)都可以借鉴的通知审查程序规则,其有三点意义:

第一,对于权利人,这可以促使平台全面规范的审查通知,从而让知识产权侵权争议尽量、尽早、尽快通过通知删除规则解决,这是知识产权保护的题中之义,也能节约司法成本。

第二,对于法院,这可以规范和明晰法院的审查思路。平台和法院对通知的审查思路在逻辑上其实是一致的,平台的审查思路和结果对办案人员有着较大的参考价值,可以有效缓解法院的审查压力并弥补法院的专业性不足。要言之,这有利于法院更准确地判定平台的过错程度和责任分担。

第三,对于平台,规则的建立增强了平台对法院归责的可预测性,使其可能地客观上站在法院的立场审查通知,以避免未来可能承担不必要的责任。

二、通知审查程序的解构与重构

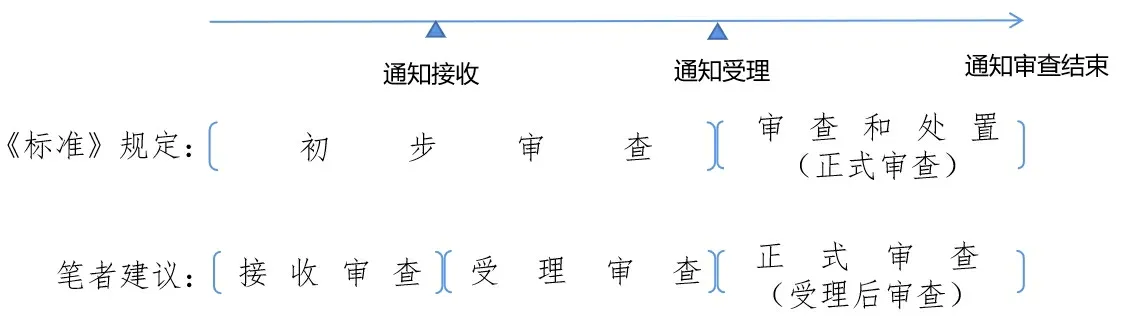

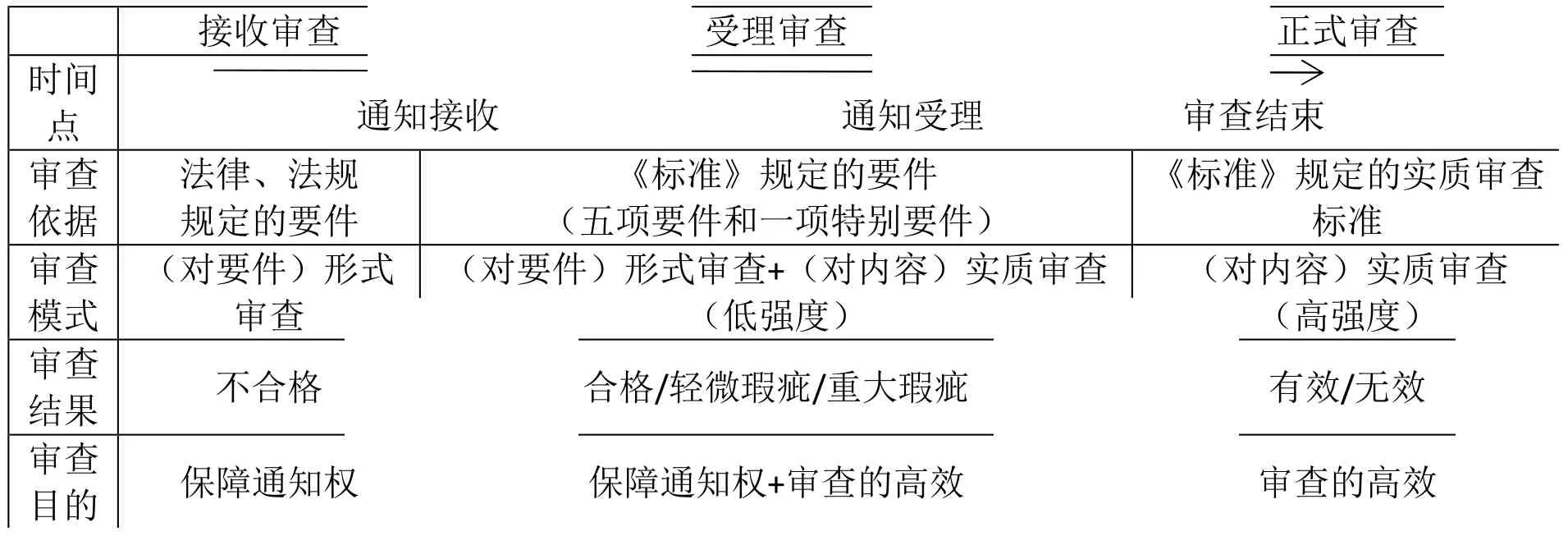

通知审查程序可以从通知接收、受理、正式审查三个阶段进行解构。从理论的应然层面看,通知从被权利人发出到被平台受理,显然要跨过一个“门槛”,否则视为未发出、只“通”而平台不“知”,平台并不会因为未收到通知而存在主观过错。从规范的实然层面看,《标准》也明确规定了通知的发出(接收)和受理两个审查节点,这实际上是将通知审查程序划分为通知接收审查、通知受理审查和正式审查阶段(见图一)。然而,《标准》却只规定了初步审查和正式审查两个阶段。[12]“初步审查”阶段规定在《标准》第4.3.2.2条中:“电子商务平台经营者在收到侵权通知后,应及时完成对侵权通知是否符合要求初步审查:对侵权通知是否具备形式要件进行审查;以一般判断能力进行实质性审查,排除明显不构成知识产权侵权的侵权通知。”笔者认为,这个规定可能存在不妥之处。从内容看,“初步审查”包含了通知的接收和受理两个阶段,但是在这两个阶段由于权利人受到平台审查规则的约束力度不同,并不能适用相同的规范,如果将二者笼统的并置在一起,会导致要件适用的模糊,最终将损害权利人的通知权。故而,将审查阶段三分更为合适。下文将从这三个面向对审查程序进行解构和释明。

图一 通知审查程序的阶段划分

(一)“独立”的通知接收审查:通知要件之重释

《标准》将通知的接收和受理两阶段合并为受理阶段,并规定只有具备五项构成要件及特别要件的通知才能被受理,这个规定也得到主流平台规则的支持。[13]当然,这些平台规则都或多或少存在不完善之处,标准不一。有的不能足够体现出接收和受理的区分,如阿里集团《知识产权侵权处理规则(2019版)》,载阿里巴巴集团知识产权保护平台2019年7月15日,https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?skyWindowUrl=rules/cn-1688;有的虽然区分但是规定过于模糊,如京东《知产维权投诉处理规则》第2.5条,载京东平台帮助中心2020年7月15日https://help.jd.com/user/issue/343-4122.html;有的已经明确区分且具体说明受理要件,但却直接和反通知规则一起规定,如拼多多《维权投诉通知书》第6条,载拼多平台https://download.pinduoduo.com/home/tousu/。然而,这个做法忽略了《标准》的规范效力的有限性。作为国家标准的《标准》是典型的软法规范,本无法的规范效力,但同时标准的规范性使得标准可以转换为具有法律意义的行为规范或者成为法律规范的具体内容。[14]参见柳经纬:《论标准对法律发挥作用的规范基础》,载《行政法学研究》2021年第1期,第103页。所以《标准》只对平台有一定的指导和强制作用[15]其约束范围只能及于电子商务活动的相关者。参见《标准》第1条:“本文件适用于电子商务活动的相关方,包括:a)负责电子商务平台运营与维护管理的电子商务平台经营者……”,而对权利人无强制约束力。要言之,由于《标准》在通知要件上的规定严格于法律法规(见表一),如果不在审查阶段中加以区分,则可能会导致严苛的平台自主规则对法律法规事实上的规范僭越,架空法律法规保护的通知权。笔者认为,根据权利人的通知权受到平台自主规则的约束程度不同,应将通知接收审查阶段独立出来。

表一 各规范对通知要件的规定

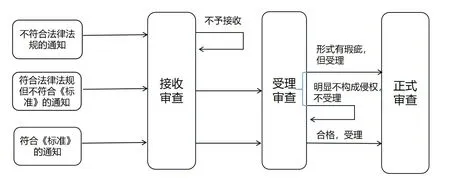

在通知接收阶段,由于《标准》对权利人无强制约束力,故平台在设置通知接收要件时,不能根据《标准》设置严格要件,而只能根据法律法规设计宽松的要件,否则,即为不当的限制了通知者的程序性权利,属于不合目的性的审查。指导性案例83号也表达了同样的观点:“天猫公司所确定的投诉规则并不对权利人维权产生法律约束力,权利人只需在法律规定的框架内行使维权行为即可。”[16]威海嘉易烤生活家电有限公司诉永康市金仕德工贸有限公司与浙江天猫网络有限公司侵害发明专利权纠纷案,浙江省高级人民法院(2015)浙知终字第186号民事判决书。具言之,只要是符合法律法规规定的宽松要件(主要包括个人信息和构成侵权的初步证据)的通知,平台就应接收。反之,如果一个通知连法律法规的宽松要求都无法满足,那么平台自然可以拒收该通知(见图二)。

将通知接收审查阶段独立出来具有两项优势。一方面,明确了权利人在通知要件选择时的自由选择权。从“当事人主义”角度出发,平台应允许权利人在法律法规规定范围内自主选择通知的要件数量。另一方面,可以更加明晰平台主观过错的认定。如果一个通知因为不符合法律法规规定而被拒收,则可以视此通知为不存在,平台不会因此承担责任。反之,如果平台因设置过严的标准而不予接收通知,法院可以认定其具有主观过错。因此,平台在接收通知时,固然可以指导权利人提交满足五项要件的通知,但此种指导不可具有强制性。

(二)“精简后”的通知受理审查:平台主导的二元性审查

如果将审查程序比喻为一个管道,那么在接收阶段平台审查的是通知能否触及管道口,而受理审查则更似管道口的筛网,决定通知能否真正进入管道内。具言之,通知在通过接收审查后,才算是既“通”又“知”,正式被平台接收、进入到审查管道中,然而这依然不意味着通知一定会被平台受理。

如前文所述,基于保障通知权的考量,《标准》原规定的通知受理阶段被一分为二,“瘦身后”的受理阶段不再审查所有接收到的通知,而只负责审查通过接收审查后的通知,这就带来了两个问题。第一,由于在通知接收阶段大量的满足较少要件要求的通知进入到管道中,这将降低平台的审查效率。第二,如何认识这些符合法律法规却又不符合《标准》规定的通知,其形式效力如何判定。这两个问题相互羁绊,与通知权的保障以及对平台主观过错的判定存在内在的关系。

对于第一个问题,《标准》给与了回应。平台在受理审查时应同时进行形式和实质审查。这种二元性的审查构造规定于《标准》第4.3.3.2条“侵权通知受理与审查”条款中,其第2句规定“对侵权通知是否具备形式要件进行审查”,从正面筛选符合形式条件的合格通知(在实务中,大多数法院用“符合法律要求”[17]参见上海市第一中级人民法院民事判决书,(2020)沪01民终4923号。或“符合法律规定”[18]参见杭州市余杭区人民法院民事判决书,(2015)杭余知初字第170号;河南省高级人民法院民事判决书,(2020)豫知民终397号。等语词描述之);第3句规定“以一般判断能力进行实质性审查,排除明显不构成知识产权侵权的侵权通知”,从反面排除内容明显不构成侵权的通知。显然,这里的实质审查是低强度的,以“任何一般理性人都能识别和排除”为限度。二元审查架构在制度设计上与民事诉讼法受理程序的部分构造类似[19]笔者认为这种安排实际上与民事诉讼法将实体判决要件的审查前置于起诉受理阶段的逻辑类似,参见张卫平:《民事案件受理制度的反思与重构》,载《法商研究》2015年第3期,第44页。这个逻辑就是,对于简单案情或已积累了相当成熟审查经验的案件,立案庭可以直接进行对诉讼要件进行简单的实质审查,以排除明显不符合受理条件的案件,以节约司法成本。类似见解另见宋朝武:《民事诉讼受理制度改造的理性视角》,载《法学论坛》2007年第3期,第41-46页。,使平台动用较少审查资源就可以排除一部分通知,显著降低后续正式审查的工作量,是《标准》制定者考量平台审查能力和效率后采取的技术性安排。

然而,对于第二个问题,现有规范的规定是阙如的。《标准》只规定了通知的一种形式效力,即“合格”通知,但没有规定其他通知的形式瑕疵种类。笔者认为,在受理审查阶段,应明确平台根据通知要件判定通知形式效力的任务。申言之,除了合格通知,还应存在不合格通知、重大瑕疵通知和轻微瑕疵通知(详见第三章第一节)。

综上所述,首先,平台根据《标准》规定设置严格的审查要件,但为了保障通知权,通知不符合平台的受理要件时并不会产生被拒绝受理的后果,而只构成形式上的瑕疵。其次,为了审查的高效性和准确性,平台应根据通知内容进行低强度的实质审查,排除明显不构成侵权的通知(比如因缺少过多要件而缺乏证明力的通知)。平台还可以在自由裁量范围内,综合非通知本身的因素进行认定,如通知人的身份以及知识产权的知名度、反通知结果、平台直接获取经济利益的情况等。[20]这也是长期司法实践得出的经验。参见夏江皓:《论电子商务交易平台对知识产权侵权通知的审查义务——以淘宝、天猫交易平台为例》,载《北大法律评论》2017年第1辑,第20-34页。最后,平台对完全合格和存在形式瑕疵的通知统一受理,留待后续的正式审查(见图二)。

图二 通知审查程序的各阶段审查流程

(三)通知的正式审查:通知效力判定环节的明晰

平台对被受理的通知进行正式审查。对此,《标准》将正式审查环节和后续的必要措施采取环节合并规定。笔者认为,这个规定较为详密,但仍有可改进之处。具言之,第一,正式审查的结论对后续措施的采取有重要的基础性作用,故应将正式审查环节独立,凸显其程序价值。第二,《标准》完全没有规定通知的实质效力,也就模糊了通知效力的认定环节,故平台应建立完善的通知效力审查规则,这样既可以促使平台准确审查通知,避免承担责任,也可以为法院对通知效力的认定提供参考。

正式审查是通知审查程序中的核心部分,具有承前启后的功能。首先,经过接收和受理审查环节“分流筛选”后的通知,平台已经对其形式效力(合格或存在瑕疵)有了基本判断,因此只对内容进行实质性的审查。其次,正式审查环节意味着平台已经肩负了较高的注意义务、处于“知道”的状态。最后,平台需要进行高强度的实质审查,并将审查依据和审查结论留存,一是为后续的“删除措施”提供依据,二是为未来可能发生的诉讼做好准备,尽力避免承担帮助侵权责任。

在正式审查环节平台对通知证明力大小进行判断,这对后续的通知删除环节具有决定性作用。此后,通知的证明力也转化为通知的实质效力,和形式效力一起构成了通知效力的双重维度(见表二),平台需对通知效力进行全面审查和判定(见第三章第二节)。

表二 重构后的通知审查规则

三、通知审查目标的明晰:通知效力的复合维度之确立

通知审查是删除程序的前程序,通知审查的结果对后续必要措施的采取有着极其重要的作用,因此,准确的判定通知效力应成为通知审查的目标。然而,学界对通知审查方式和通知效力的认识存在一些争议。在审查方式上,《标准》的出台平息了是否需要区分形式审查和实质审查的争论,平台需要对通知分别进行形式和实质审查。学者对形式审查的模式和强度讨论日益增多[21]参见王利明:《论网络侵权中的通知规则》,载《北方法学》2014年第2期,第34-44页;范艳伟、王珏:《电商法来了平台怎么办?——论〈电子商务法〉下电商平台通知——删除规则的适用》,载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2019年第6期,第21-26页;武善学:《论电商平合专利侵权中有效通知的法律要件——兼评最高人民法院第83号指导案例》,载《知识产权》2018年第1期,第59-66页。,其中不少人支持实质审查[22]参见兰昊:《电商领域知识产权“通知—删除”规则的困境与出路》,载《知识产权》2020年第4期,第53-65页。。在通知效力上,不仅现行法律缺少对通知的效力规定,学界对通知的效力的认识也并不统一,或将形式要件和实质内容合并讨论[23]参见万勇:《人工智能时代的版权法通知——移除制度》,载《中外法学》2019年第5期,第1258页。,或将接收要件和受理要件并置,认为“发送的通知不具备上述内容的,视为未发出有效通知,不发生通知的后果”[24]杨立新:《民法典侵权责任编草案规定的网络侵权责任规则检视》,载《法学论坛》2019第3期,第93页。。还有学者认为通知存在瑕疵形式。[25]参见北京大学电子商务法研究中心:《电子商务法保护规则司法解释学者建议稿》,2019年12月。

无独有偶,在司法实践中,部分法院对通知效力的理解也存在一定混乱。如在“优酷信息技术北京有限公司与苗富华侵害作品信息网络传播权纠纷案”中,法院已经表明“证明有效的权利通知必须具备《条例》第14条规定的相关要件”和“缺乏具体的侵权链接,不构成有效通知”,却在其后又写到:“通知是否合格,关键在于能否使网络服务提供者准确识别权利人,准确快速定位侵权内容并易于对侵权行为作出判断。”[26]河南省高级人民法院民事判决书,(2019)豫知民终230号。其不仅用“有效”来同时描述通知的形式和实质效力,还用“合格”来描述实体效力。这种将形式“合格”和实质“有效”错误或混乱运用的情况并不少见。[27]参见北京知识产权法院民事判决书,(2017)京73民终1194号;河南省高级人民法院民事判决书,(2019)豫知民终230号;北京互联网法院民事判决书,(2020)京0491民初12976号。鉴于理论界、实务界在通知效力形式问题上意见不一致,下文将对此问题展开讨论。

(一)通知的形式效力维度

平台应遵循先形式后实质的审查步骤。形式审查要求的是审查者的客观判断,基本不涉及关乎经验的价值判断。首先,平台在形式上审查通知是否具备《标准》规定的五项要件和各类侵权通知的特别要件,审查结果即为通知的形式效力。其次,在实质审查中,平台根据通知的实质内容检视侵权是否存在、权利是否需要救济,这些构成了通知的实质效力。《标准》肯定了这种逻辑,第4.3.3.1条规定“在收到电子合格(指满足4.3.1条规定要求)侵权通知后,如果认为权利人已提供充分的证据材料,采取必要措施”,在规范上确立了先形式、后实质的审查思路(这也与表二归纳的规则相符),并且还表明,实质审查的前提是被形式判断为合格。实务中有法院也运用了相同的审查思路:“要求删除的有效通知,无论在实质上或形式上均不符合相关法律规定”[28]杭州互联网法院民事判决书,(2019)浙0192民初7023号。。

平台通过审查来判定通知的形式和实质效力。之所以将通知的形式审查和实质审查、通知的形式效力和实质效力区分开来,是在于通知不只包含了意思表示,还有“相对独立”[29]“独立”是因为有别于民事行为的效力认定方式,平台往往仅凭借形式要件的缺失就可以认定通知不合要求,从而拒绝后续实质审查、并推定实质无效;“相对”则因为实体内容有时也可以来弥补形式要件的缺失。的“程序价值”[30]参见上海市第一中级人民法院课题组:《全国首例电子商务平台经营者未实施反通知程序的责任认定》,载《法律适用》2021年第7期,第119-120页。。但如果所有的缺陷通知都能产生推定平台知晓侵权事实存在的法律效力,即如果任何的不合格通知都能引起实质审查,则势必会让平台承担艰巨的审查任务,加重其责任承担,“避风港”就变成了“迎风港”,这和该条的立法目的是背道而驰的。那么,何种程度的“缺陷”会豁免平台的实质审查义务呢?

1. 通知形式效力的细分

在实践中,法院对通知瑕疵效力判断的标准存在些许差异。在“十一大唱片公司诉雅虎案”中,对于与涉案229首歌曲有关的其他侵权搜索链接,原告并没有提交相关可以定位的链接地址,法院依然认定侵权通知有效。[31]具体案件评析参见王迁:《网络环境中的著作权保护研究》,法律出版社2011年版,第240-270页。在指导性案例83号中,原告提供了不符合平台要求的技术对比,只因为没有提供订单编号等信息被平台认定通知无效,法院却认定原告通知有效,平台败诉。在“杭州阿里巴巴广告有限公司与肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷案”中,法院认定有效通知需要包含专利权的初步证据和权属证明。[32]参见福建省高级人民法院民事判决书,(2016)闽民终1345号。在另一些案件中,因权利人没有提供专利侵权对比材料,故平台没有采取必要措施,法院认为通知无效、平台已尽合理注意义务。[33]参见杭州市余杭区法院民事判决书,(2013)杭余知初字第170号;胡宝松与中山故里电子科技有限公司与浙江天猫网络有限公司侵害发明专利权纠纷案,广州知识产权法院民事判决书,(2017)粤73民初2693号;上海市高级人民法院民事判决书,(2018)沪民终483号。这些个案裁决理由看似矛盾,实则只是因为通知的瑕疵程度不同,因此并不矛盾。

笔者认为,可以根据形式瑕疵对通知的影响将形式瑕疵分为轻微瑕疵和明显瑕疵。由前文可知,并非所有形式瑕疵都有阻碍实质审查的效力,因循这个思路,笔者试图构建统一的形式效力认定规则。某些形式要件的缺失并不会影响到权利人的完整诉求表达,也就无碍于权利的行使,笔者称之为轻微瑕疵,颇有民法中“误载无害真意”的意味,这种瑕疵不会阻碍后续的实质审查。与轻微瑕疵对应的是明显瑕疵,此时,要件的缺失已经影响到通知的核心诉求表达,平台完全可以以此拒绝后续审查和采取措施,并作为自己责任免除的依据。

2. 通知要件的类型化

由于各要件在证明侵权事实中的功能性和重要性不同,可以在个体鉴别基础上将其划分为核心要件和辅助要件。[34]这种分类也与规定该要件的规范的位阶层次相对,核心要件出现在法律法规规定中,而辅助要件主要是由司法解释和《标准》规定。需要说明的是,重要性的判断见仁见智,但无论如何将这六种形式要件如何归类,都可以构成核心要件和辅助性要件的二分。通知中证明侵权行为存在的主体内容由核心要件组成:一是“身份信息”,功能在于表明权利人的真实信息,不可或缺。二是“初步证据”,意在证明侵权的存在。《标准》还对不同侵权领域的“初步证据”作了具体要求:在专利权通知中,需要提交实用新型或者外观设计专利权评价报告、专利权评价报告或无效宣告请求审查决定书,在商标权通知和著作权通知中,初步证据应分别包含判断商标侵权和著作权侵权的说明。三是“能准确定位的侵权物的名称和网络地址”。此外,指导性案例83号也以指导案例的形式确定了“权属凭证”的核心要件地位[35]参见浙江省高级人民法民事判决书,院(2015)浙知终字第186号。,从内容来看,“权属凭证”也应属于“初步证据”范畴。通知的次要内容由辅助要件组成,凡是不属于核心要件的内容都属于此类要件,比如真实性书面保证、订单编号等,这些内容一般对于证明侵权存在的帮助不大,存在与否都不影响通知的主体内容。

综上所述,根据形式要件的完整度不同,通知会呈现出四种形式效力:一是合格,“合格通知”的对立面不仅包括不合格通知,还包括瑕疵通知。二是轻微瑕疵,主要表现为辅助要件的缺失,如在前文提及到的威海嘉易烤诉与天猫侵害发明专利权纠纷案中,通知者没有提供订单编号等信息,该通知就属于瑕疵通知。有瑕疵就代表可以补正,权利人可以用新通知补正旧通知的形式瑕疵。三是明显瑕疵,其阻断了通知产生的推定平台知道侵权行为存在的效力,主要表现为核心要件的内容缺失,初步证据的内容影响了平台判断,比如身份信息不完整、定位信息不准确、权利人的身份信息等。四是不合格,通知要件如果不符合法律法规规定的要件则为不合格,不会被平台接收。

(二)通知的实质效力维度

《标准》对平台在正式阶段的实质审查提出了很高的要求。司法实践中,有法院给出了实质审查的标准,如北京市高级人民法院发布的《关于审理电子商务侵害知识产权纠纷案件若干问题的解答》(京高法发〔2013〕23号)和《涉及网络知识产权案件审理指南》(2016年4月13日发布)均采用了“侵权可能性较大”的“高度盖然性标准”。《标准》第4.3.3.1条的要求则是“认为知识产权权利人已提供了充分的证据材料,应根据受侵害权利的性质,侵权的具体情形和技术条件,遵循比例原则”,总体来说与“高度盖然性”标准持平。

实质效力的判定应以有效和无效为维度。实质审查并不关注要件的完整度,只关注实质表达是否足够清楚、证据提供是否充分等。即使形式合格,但如果无法判断侵权,如身份信息错误、虚假、矛盾,或是初步证据没有证明力、证据链不完整、互相矛盾,或是定位信息无效等,通知也仍然无效。

从逻辑上说,效力是先定的,并非是审查赋予的,审查只是起到具体判定效力情形的作用。比如,有明显瑕疵的通知不会被实质审查,但其依然有实质效力(无效),此无效属于推定无效,应评价为“明显瑕疵且无效”,是平台为了节约审查资源而使用的拟制手段(退一步讲,仅使用推定出来的无效而不用当然的瑕疵来描述通知也是不妥的)。合格通知必定会经过实质审查,具有当然的实质效力,应被共同评价为“合格且有效”和“合格但无效”。同理,其他通知效力形式还有“轻微瑕疵但有效/且无效”和“不合格且无效”。

周延的效力认定是平台采取后续措施、法院判定平台主观过错的前提条件。对于平台而言,“合格且有效”和“轻微瑕疵但有效”虽然都属于“有效”范畴,但平台可以因此采取程度不同的必要措施;“合格但无效”和“不合格且无效”看似都“无效”,但是对于前者,权利人可以通过后续通知实质内容的提交来补充以达到“有效”的圆满状态;“明显瑕疵且无效”也有类似效果,权利人可以通过形式要件的补充来使之“合格”。对于法院来说,如果通知有效但有形式瑕疵,法院可以依据瑕疵的程度不同,根据比例原则判定平台的主观过错;而最终呈现出“无效”的通知则是平台豁免责任承担的最佳理由,这种情形在裁判中出现较多,如在一份判决中,法院认为“在没有收到原告合格有效的侵权通知的情况下,京东公司无法判断专利侵权行为”[36]湖北省武汉市中级人民法院民事判决书,(2016)鄂01民初1231号。不存在过错。

四、通知审查方式的构建:通知的类型化审查

通知审查方式的构建有利于平台的整个审查流程的高效性和专业性,对通知的类型化审查可以达致这一效果。《标准》规定不同侵权类型的审查具体要求,已经在规范层面为类型化审查的整体构建做了准备。下文将从已有规范基础出发,以常见的著作权侵权和专利权侵权通知为典型,从“权利类型”“接收要件”“受理要件”“正式审查依据”四个侧面阐述类型化审查的要求,为未来通知审查的类型化构建提供参考。

在著作权侵权通知中,首先,平台在接收阶段识别著作权类型。其次,在接收要件上,除了《民法典》规定的两要件,权利人还应依据《条例》额外提交“侵权作品、表演、录音录像制品的名称和网络地址”,否则平台不予接收。再次,平台可以设置较为严格的受理要件,除了《标准》中规定的五项要件外,平台还可以要求初步证据中包含判断著作权侵权的说明。这也是平台正式审查的主要依据之一。最后,平台可以依据通知内容和处理著作权侵权的通常经验进行正式审查,对通知的证明力进行判断。此外,司法实务中法院的规定也可以作为审查依据,比如北京市高级人民法院《关于网络著作权纠纷案件若干问题的指导意见(一)(试行)》(京高法发〔2010〕166号)第28条和第29条规定,即使没有提交网络地址,但是只要根据信息能准确定位的,且名称具有特定性的,就属于确有证据。这是一条允许实质审查对要件明显瑕疵进行补正的规定。

在专利权侵权通知中,因为专利侵权的特殊性,初步证据的审核要求明显比著作权的情形高,但平台是否具有相应的专利侵权判断能力呢?这个质疑是王迁教授反对将通知删除规则适于专利权领域的原因之一。[37]参见王迁:《论通知与移除规则对专利领域的适用性——兼评〈专利法修订草案(送审稿)〉第63条第2款》,载《知识产权》2016年第3期,第20-30页。因此平台需要设计更独特和严格的审查规则(这也是类型化的核心目标)。首先,平台在接收阶段识别专利权类型。其次,在接收要件上,权利人提交《民法典》规定的两要件即可,这也符合指导性案例83号对权利人通知要件要求较低的精神。再次,在审查要件上,除了《标准》中规定的五项要件,还应根据《标准》第4.3.1.3条对“初步证据”的高要求设置下列条件:在专利侵权通知中,初步证据应包含技术特征或设计特征对比的说明;如果具体涉及实用新型专利和外观设计纠纷,则初步证据还应另外包含实用新型或者外观设计专利权评价报告、专利权评价报告或无效宣告请求审查决定书。最后,在正式审查时,平台应依据通知内容,尤其是初步证据中对专利侵权的具体说明进行严格审查。此外,为了保证审查的专业和准确性,平台还可以将侵权人发来的用于陈述申辩的“反通知”作为辅助性的审查依据。审查依据的丰富意味着平台承担更重、更严格、更专业的审查任务,这也符合司法实践中的部分观点,比如在“广州友拓数码科技有限公司与深圳市朗科科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案”中,法院不认同平台只承担转送通知的角色,而要求其承担更大的审查责任。[38]参见广东省高级人民法院民事判决书,(2018)粤民终428号。平台自身专业能力的不足和平台较高的审查义务的冲突可以通过三种途径缓解,一是平台可以委托第三方专业的机构帮助审查;二是将“转通知”和“反通知”作为审查的独立环节,并重点运用;三是平台根据证据的证明力和可能性,谨慎且合比例的采取必要措施。

类型化审查的思路同样可以用于法院的审查过程。但有所不同的是,法院的目光应在原告的诉讼请求、通知的效力认定和平台采取的措施之间反复流转。根据前述分析,通知效力的瑕疵形式和平台采取措施程度之间是否对应是法院主要审查的对象,构成了法院认定平台主观过错的主要依据。

五、通知审查基本原则的阐明

作为通知删除规则的重要子规则,通知的审查决定了后续删除程序的启动及限度,也因此关涉到权利人的权利实现。在现有讨论中,民法学界对于通知审查程序的基本价值经历了朦胧到苏醒的认识过程,但遗憾的是,这种认识仍然停留在对某个孤立的个体原则的发掘和整理(如比例原则)[39]学界已经对通知删除程序中比例原则的适用达成了共识。参见梅夏英、刘明:《网络侵权中通知规则的适用标准及效果解释》,载《烟台大学学报》2013年第3期,第26-34页;李扬、陈铄:《“通知删除”规则的再检讨》,载《知识产权》2020年第1期,第25-38页。,尚未上升到体系化的高度。笔者认为,可以借鉴公法中的基本原则进行转介运用,这将促使通知审查规则(乃至通知删除规则)中的基本原则和制度理念达到体系化的高度。一方面,通知删除规则保护的知识产权的根本属性在时代变迁中已经由私权转向为具有战略性和公共政策性的公益属性[40]参见戚建刚:《走中国特色知识产权行政保护之路》,载《中国高校社会科学》2020年第6期,第116页。,这自然使得规则本身就渲染上一层公法的色彩。另一方面,从公私法的双阶理论出发,公私法制度、理念、秩序相互交错,两者应当接轨汇流,构成“相互援助秩序”[41][德]施密特·阿斯曼:《秩序理念下的行政法体系建构》,林明锵等译,北京大学出版社2012年版,第276页。,共同服务于权利保护的整体法秩序。而民法学者对于通知删除程序中比例原则的发掘,本质上体现的就是公法规则在私法领域的转介适用。因此,借鉴公法(行政法)中已经成熟的基本原则将使得通知审查规则的底层逻辑更具正当性。

(一)正当程序原则的遁入

平台采取删除等必要措施是审查结果的外部化,如何限制平台自由裁量权是新的规制痛点。笔者认为,在平台进行自由裁量时,应巩固程序正义带来的裁量正当性担保。

第一,保障程序参与权。应扩展各方主体程序参与途径,强化各类程序的“多中心性和独一无二性”[42][美]理查德·B.斯图尔特:《美国行政法的重构》,沈岿译,商务印书馆2016年版,第184页。。法律对于通知和转/反通知程序的完善过程都体现了这一趋势,使得各主体的利益得到裁决者——平台的充分听取和考虑。在通知接收阶段,由于只有法律法规才对权利人有强制约束力,故平台不可设置比法律法规还要严格的“接收要件”,否则就是超越了上位规范的授权目的而不当地限制了通知权,甚至可能对通知者的言论权(通知权)等基本权利都产生限制。[43]参见孔祥稳:《网络平台信息内容规制结构的公法反思》,载《环球法律评论》2020年第2期,第142页。在平台已经知悉通知后,才可以依据更为严格和多样的审查要件对通知进行审查。转/反通知程序类似于行政程序中的听取意见制度和听证制度,给与相对人和利害关系人充分表达自己意见的机会,听取其对平台行为的看法。[44]参见王青斌:《行政撤销权的理论证成及其法律规制》,载《法学》2021年第10期,第46页。本质上是保障电子商务活动中的各利益相关主体参与到平台规制的程序制度。其制度价值在于保护多方主体的陈述申辩权利,体现了程序参与性和民主性,因此需要受到正当程序原则的限制。

现有判例也承认程序的独特价值,程序违法将会产生实体责任。在指导性案例83号中,法院认为:“将有效的投诉通知材料转达被投诉人并通知被投诉人申辩当属天猫公司应当采取的必要措施之一”[45]浙江省高级人民法院民事判决书,(2015)浙知终字第186号。,即平台必须采取转通知以及告知其陈述申辩权的措施,否则将承担实体责任。在美询公司与美伊娜公司网络侵权案(全国首例平台反通知程序责任案)中,法院认定平台未实施反通知程序要承担责任,[46]参见上海市第一中级人民法院民事判决书,(2020)沪01民终4923号。法官在该案的案件评析中也强调“(平台)处置申诉时有违程序正义,应视为具有过错”[47]上海市第一中级人民法院课题组:《全国首例电子商务平台经营者未实施反通知程序的责任认定》,载《法律适用》2021年第7期,第119-120页。。

第二,重视程序正当原则适用。通知程序承担着类似于行政法中正当程序的功能。审查规则中的方式、步骤、时间、顺序等程序细则都应得到制度化保障,[48]比如,对于反通知发出的法定期限,现行规范并不一致。《民法典》规定的是“合理期限”,《电子商务法》规定的是“15天”,《最高人民法院关于审理涉电子商务平台知识产权纠纷案件的指导意见》规定的则是“25天”,学界关于期限问题的争论也十分激烈。体现在平台自主规则中,强化司法实践中模糊的正当程序意识。除了参鉴适用正当程序(如告知通知人权利义务)外,平台在审查结束后还应提供详细的理由,并在删除程序中说明理由,以促使其自身全面地考虑每一个因素再审慎作出后续的删除行为。

(二)比例原则意识的强化

除了程序正义,平台在审查通知时还应符合实质正义。由于通知的审查结果直接决定了后续必要措施的作出,因而平台在审查时应着重适用比例原则。这点也同样被《标准》所采纳,其第4.3.3.1条规定:“平台……应根据受侵害权利的性质、侵权的具体情形和技术条件,遵循比例原则及时采取必要措施。”比例原则包含三个子原则,即适当性原则、必要性原则和狭义比例原则。这三个原则在司法适用时表现为“位阶化”的适用方式[49]参见蒋红珍:《论比例原则:政府规制工具选择的司法评价》,法律出版社2010年版,第39-40页。,故而平台在审查时也应注意阶梯式的运用。具体而言,平台在采取必要措施前需要审查其行为是否有利于制止侵权行为,是否选择了对侵权人损害最小的措施,和正式审查的结果是否匹配,对侵权人的损害和对私益、公益的促进是否相当。

(三)平等原则和效能原则的兼顾

目前,主流平台建立了通知受理筛选机制,如阿里曾推出知识产权的投诉分层机制,分为优质、普通、劣质和恶意四类,配备不同的处置机制和资源[50]参见《面对各种恶意投诉,阿里巴巴拟建投诉分层机制》载中国新闻网2017年2月17日,https://www.sohu.com/a/126546337_123753;《2020阿里巴巴知识产权保护年度报告》,载https://aaca.alibabagroup.heymeo.net/static/upload/1617859772513796854891.pdf。;有的平台则建立了权利人分级体系,针对不同情况的权利人制定不同的合格通知要求[51]参见京东平台《知产维权投诉人账户分类处理规则》。。这些分类机制确实符合了效能原则,但是在适用时也需要更注意不能违背平等原则。

效能原则和平等原则应在规范层面得到兼顾。“平等保护原则禁止的是不合理的、武断的或专横的分类。”[52]王名扬:《美国行政法(上册)》,中国法制出版社2005年版,第103页。平台对于不同的权利人固然可以设计不同的审查规则,在受理时限、受理要件、审查时限等细节上给予差别化、类型化的对待,这将极大的节约审查资源。但同时也要注意,这种差别只能体现在细微的“量”上,不能转化为“质”的差距,否则就可能悖离民法的平等原则。通知删除规则的设计初衷是让平台处于责任的避风港,平台应审慎使用法律赋予的地位,在平等保护所有权利人的基础上引入效能原则,提高审查效率,从而加强对网络知识产权秩序的维护。

结 论

通知权兼具程序性权利和实体性权利的双重特征。对通知的审查是从形式审查走向实质审查的过程。[53]现实中,已经有法院采取了“程序和内容两方面”的审查思路,即先审查“申诉是否符合程序要求”,再审查“申诉材料是否构成初步证据”。参见上海市第一中级人民法院(2020)沪01民终4923号民事判决书。在接收和受理审查中,平台排除不合格与明显不构成侵权的通知后,受理通知并按照侵权类型分类,为后续的正式审查做好准备。在正式审查中,根据受理阶段确立的权利类型,平台对通知进行更专业化和专门性的审查,并与后续的采取必要措施的环节紧密衔接。法院裁判时亦可参鉴此审查思路。

通知审查的程序规则不光适用于电子商务平台,在进行相应的改造后还可以适用于其他网络服务提供者。此外,其保护的权利也不应局限于知识产权,《民法典》第1194-1197条保护的是“民事权益”,准确地说,主要保护的是人格权、知识产权等绝对权。在《中华人民共和国个人信息保护法》出台后,在肖像权、个人隐私、名誉权、个人信息等权益需要及时快速保护的场合,加强网络服务提供者在审查通知方面的作用、规范审查程序则更为必要。对于法院而言,也可以将本文所讨论的审查思路切实的运用于司法审判中,比如运用比例原则、正当程序原则等原则对通知进行“司法审查”,对电子商务平台在通知删除程序中扮演的角色进行严格的事后监督。