论游戏直播画面独创性的认定

蒋以清

引 言

随着网络游戏的迅猛发展,游戏直播行业作为新兴产业之一,已成为互联网产业的重要组成部分。截至2020年12月,中国整体游戏直播市场规模达到343亿元,并预计在2021年超过430亿元。[1]参见《2021年中国游戏直播行业研究报告》,载艾瑞咨询网2021年8月13日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3829&isfree=0,2021年9月25日访问。技术和产业革新背景下新兴事物的产生始终影响着著作权法律体系,为保护新兴产业的发展壮大,对于确有保护必要的特定客体可以根据最相类似的作品类型给予保护。[2]参见陶凯元:《以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引全面开启新时代知识产权司法保护新征程——在第四次全国法院知识产权审判工作会议暨知识产权审判工作先进集体和先进个人表彰大会上的讲话》,载《中国审判》2018年17期,第13页。游戏直播系“展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务”[3]《2021年中国游戏直播行业研究报告》,载艾瑞咨询网2021年8月13日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3829&isfree=0,2021年9月25日访问。,一般由兼有音频、视频的连续动态画面组成,直播过程涉及游戏开发者、玩家、主播及专业平台等多方投入智力活动,显然符合智力成果要件,且能够以在线直播、解说等形式进行表达,满足著作权法上关于视听作品(电影及类电影作品)的形式要件,是否能构成视听作品(电影及类电影作品)关键在于对其独创性这一实质要件的认定。

在《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)修订的大背景下,2021年5月19日广州互联网法院就电竞赛事直播画面的独创性首次作出肯定性判决,该案以原告的电竞赛事直播画面的个性化选择存在多种可能性为由肯定游戏直播画面的独创性[4]参见广州虎牙信息科技有限公司诉武汉斗鱼网络科技有限公司侵害其他著作权以及不正当竞争纠纷案,广州互联网法院(2020)粤0192民初20339号民事判决书。,进而认定原告涉案电竞赛事直播画面构成类电影作品,对未来我国游戏直播画面的独创性认定具有重要意义。最新修订的《著作权法》以“视听作品”取代“电影及类电影作品”,为游戏直播画面等新型视频的作品类型提供了法律依据,但独创性的认定标准如何仍无明文规定,实践中也缺乏具体配套制度。为有效解决游戏直播画面的独创性认定问题,应立足于作品创作的本质,结合游戏直播画面创作过程的特点,从视听作品独创性标准的理论与立法比较研究入手,确立相对统一的认定标准与判断方法。

一、游戏直播画面独创性的认定前提

“一种劳动过程要产生作品,必须给创作者留下智力创作空间,否则由此获得的结果不可能符合独创性的要求。”[5]王迁:《著作权法》,中国人民大学出版社2015年版,第28页。创作过程留有智力创作空间是认定作品具有独创性的前提,因此认定游戏直播画面是否具有独创性,首先需要明确直播是否给主播留下“智力创作空间”。

(一)直播本身利用已有作品对“智力创作空间”的影响

游戏直播画面作为一种新型的表现形式,相比电影等传统视频的制作,游戏直播画面创作本身存在对游戏运行画面等已有作品的借用,创作方式更多元、更便捷,势必给其“智力创作空间”的认定带来全新的挑战。

游戏直播画面具有纪实性,其制作主要建立在借用游戏运行画面、游戏直播画面等已有素材的基础上,相比电影作品智力创作空间受限,但并不意味着直播过程中不存在智力创作空间。在“全民直播”的大环境下,观众不仅关注游戏操作的技术性与艺术性,更追求观看直播过程中的视听感受,相比游戏精彩的剧情设计、精美的画面音效,观众更看重直播过程所带来的更个性化的内容。要想吸引更多的观众,游戏直播不仅仅只是运用直播设备机械录制游戏初始画面、游戏运行画面的部分或全部,还可通过添加弹幕表情、文字解说或者搭配特定的背景音乐、或者具有艺术表现力的界面设计等产生区别于游戏初始画面、游戏运行画面本身的新内容,甚至某些精心制作的游戏直播还包含特定的场景布置、美术设计、服装(道具)选取等,以上这些直播画面素材共同构成游戏直播画面的“智力创作空间”。

需要明确的是,直播不仅是一种技术更是一种技艺,技术重在一般经验,更多地依赖直播设备,而技艺重在技巧,更多地依赖人的创造力。从长远角度出发,技艺比技术更富有创作色彩,游戏直播创新发展的内驱力便在于对技艺的追求。游戏直播最基本的要求是在网络环境下客观记录网络游戏的运作,但这种客观性并不绝对,主播为营造某种氛围或者传达某种主题,从而提高画面质量、吸引更多的观众,则需要在利用直播设备如实反映游戏运行画面的基础上,运用多种辅助创作技术工具或VR、人工智能、H5、AR等新兴技术,对游戏运行画面或游戏直播画面等已有素材通过添加、删除或改编等“重混”式方式进行再创造。因此,从直播技术乃至直播技艺角度出发,主播借用游戏运行画面等已有作品的直播创作并不会窄化“智力创作空间”,有时反而更为丰富多彩且更具趣味性。

(二)数字技术的运用对“智力创作空间”的影响

游戏直播作为网络直播(视频)的一种,经历了从早期的个人小视频上传,到网上游戏解说视频的录播,再到现在的网络游戏实时直播的阶段,这与数字技术的运用与发展存在密不可分的关系。

第一,数字技术的运用打破了媒介之间的壁垒,降低了游戏直播画面的创作难度,使直播具有更大创作空间。随着计算机科学与移动媒体的发展,采用数字技术对游戏直播中的视频和音频等信号进行分离、处理,主播随时可以各种顺序调用所有存储在网络数据库中的游戏直播素材,实现了即时存取、资源共享,游戏直播视频制作不再过分依赖摄像机、摇臂、稳定器、监视器等大量专业拍摄设备,甚至只需在线下载一个视频软件便能完成游戏直播。而且游戏直播是实时发生的,数字技术的运用还可以将直播角度、画面剪辑和后期特效等工作合并,在提高了游戏直播的效率与剪辑质量的同时,也降低了游戏直播的难度,给主播带来更大的创作空间和便利。

第二,数字技术的运用消融了时空界限,使得游戏直播创作更便捷、传播更自由。直播过程中主播、玩家、观众不需要同处一个物理空间,仅在特定时间进入直播平台的某个虚拟房间,即可完成包括主播直播评介、玩家操作讲解以及观众弹幕讨论等多场景画面在内的游戏直播素材实时联动,从而呈现一个新的有机整体。游戏直播素材可以被随时随地地获取、解读以及再创作,使得游戏直播创作更便捷,同时游戏直播视频的传播依托互联网、通过新兴媒体可直达接受者(消费者),脱离传统媒体有形载体与传统通讯方式的束缚,实现了自由传播。

第三,数字技术的运用消融了角色界限,使得游戏直播创作主体大众化、目的多元化。随着数字技术的发展,游戏直播已不仅仅是一项专业团队投入的专业化、投资大、难度高的视频制作工作,普通玩家、观众均可“轻松”化身主播,而且可以成为游戏直播的制作者,创作者(传播者)与接受者(消费者)之间不再有明显界限。游戏直播不再是单纯地为了获得物质报酬,更多的是源于分享游戏信息与表达自我的热情,甚至只是一种休闲娱乐方式,普通玩家主播创作的游戏直播的价值更容易在广泛的传播中实现,“圈粉”等新兴营利方式逐步成为主流,游戏直播已然成为全民皆可参与的泛娱乐项目。

因此,游戏直播对数字技术的运用,不仅打破了媒介之间的壁垒,而且消融了时空、角色之间的边界,降低创作难度的同时给游戏直播创作带来更大智力创作空间,促使游戏直播创作逐步向海量化、多样化方向发展。

二、游戏直播画面独创性的认定标准

在明确游戏直播创作具有智力创作空间的前提下,要消除其在独创性方面存在的争议,单纯关注创作过程远远不够,还需要结合具体标准以认定游戏直播画面是否具有著作权法上作品的独创性。

(一)独创性认定标准的一般规定

著作权在我国属于舶来品,国际条约及各国著作权立法就独创性的标准并无明文规定,《伯尔尼公约》及其特别协议以及最新的TRIPS协定均只明确独创性作为作品的构成要件,其标准如何交由各国司法认定。我国最新修订的《著作权法》也仅规定“独创性”是构成作品的基本要素之一,其概念、原则或认定标准等都未有涉及,因此有必要对独创性认定标准的一般规定考察之。

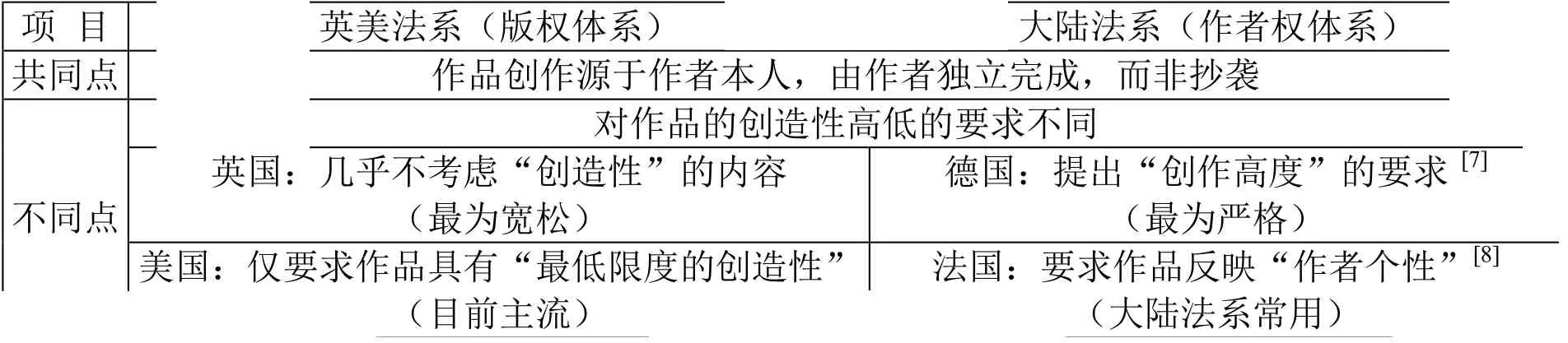

1. 版权体系及作者权体系下的独创性标准

目前各国对于独创性标准的论述大多来自学术研究和司法判例,不同独创性标准已对“独立创作”这一要件达成共识,主要差异在于对“创造性”的要求(参见表一)[6]参见姜颖:《作品独创性判定标准的比较研究》,载《知识产权》2004年第3期,第8-10页。,因此独创性标准的讨论重点在对“创造性”的认定。

表一 各国独创性标准之比较

在“创造性”要求较高的大陆法系,德国著作权法第2条第2款规定的“个人智力创作”中仅包含对独创性的原则性规定——“一定的创造性”,其是否意味着“创造高度”的要求,立法一直未有明文规定。有关“创作高度”的解读主要源于学术界且未有定论,例如有德国学者指出:“作品应具有一定的创作高度,它是著作权保护的下限。”[9][德]乌尔里希·勒文海姆:《作品的概念》,郑冲译,载《著作权》1991年第3期,第45-48页。而图比亚斯·莱特教授则认为,除了实用艺术作品外,对其他类型作品的独创性采取的都是“小铜币(kleine Münze)”标准,甚至在文学作品、艺术作品、电影作品中也是如此。[10]参见[德]图比亚斯·莱特:《德国著作权法》(第2版),张怀岭、吴逸越译,中国人民大学出版社2019年版,第31-40页。实践中德国最高法院也根据不同的作品类型确定了不同的创造高度要求,对于计算机程序、商品说明书、表格目录、地图、示意图等不适用品质或美学之“创作高度”准则而只要求适度的创作水准[11]参见蔡明诚:《论著作权之原创性与创作性要件》,载《台大法学论从》第26卷第1期,转引自李伟文:《论著作权客体之独创性》,载《法学评论》2000年第1期,第84-85页。,即适用“小铜币”理论(或称“单纯的个性”[12]对于一般的文学、科学作品,要求较平均水准为高的创作高度,称之为“特别个性”。),以适应科技文化产业发展的需求。无独有偶,法国最初将“作者个性”解释为“表现在作者所创作作品上的反映作者个性的标记”[13]See Sterling J.A.L., World Copyright Law, London Sweet & Maxwell, 1998, p.255, 转引自姜颖:《作品独创性判断标准的比较研究》,载《知识产权》2004年第3期,第9页。,后随着科学技术的发展,法国学说也承认了“小铜币”的概念,认为独创性可以在作者的人格标志并不明显的技术语言或实用主义汇编的作品中存在。[14]See “Babolat Maillot Witt v Pachot”, Cass. March 7, 1986: (1986) 129 R.I.D.A. 130, quoted in Lucas/Lucas, para.83.图比亚斯·莱特教授还进一步指出,创作必须具备不同的个性,创作的结果必须具有不同之处,创作相较于日常所见和单纯的常规操作,必须达到一定的程度——可以描述为充分的创设性的个性程度。[15]参见[德]图比亚斯·莱特:《德国著作权法》(第2版),张怀岭、吴逸越译,中国人民大学出版社2019年版,第26页。可见,德国法上的“创造高度”要求与以法国为代表的“作者个性”标准不断靠拢,“单纯的个性”越来越多地为司法实践或专家学者所推崇独,独创性标准对“创造性”的要求有所降低。

而在“创造性”要求较低的英美法系,英国法院在较长时期内认定独创性时都坚持“额头流汗(sweat of the brow)”原则——最早在“Walter v. Lane案”中,英国法院认为记者为创作案涉记录报告付出的精力、技能和时间足以使这些记录报告具有独创性[16]原文描述为:The effort, skill and time that spent was sufficient to make them original. See Walter v. Lane(1900)AC539(House of Lords), p.7, para.19.,未有“创造性”方面的要求。2011年,英国法院和欧盟法院在一体育赛事转播案件中重申了该标准,并明确独创性要求“独立的智力创造(own intellectual creation)”[17]Premier League Ltd v QC Leisure & Ors [2012] EWCA Civ 1708, p.11, para.35.,对“创造性”有了一定要求。[18]实践中,英国有关作品“创造性”的要求早已在一定程度上有所提高,英国法院倾向于根据作者在作品中投入的“才能、判断和劳动” 来决定作品的独创性。See Ladbroke v William Hill.1 W.L.R. 273 HL .P.282(1964).美国版权法初期一直也奉行“额头流汗”的独创性标准,例如Bleistein案认定作品由作者独立完成便具有独创性[19]See Bleistein V. Donaldson Lithographing Co.,188 U.S.239 S.Ct.298,4FL.Ed.460(190).,但随着计算机程序等科学技术的发展,利用其可以迅速完成汇编活动,如继续沿用Bleistein案确立的标准——不要求在独立完成辛勤收集材料之余体现创造性,汇编者可能垄断原属于公共领域的知识信息,将不可避免地阻碍他人利用已有的“智力劳动成果”进行创作,与美国宪法中“促进科学和技术发展”的知识产权条款目的相悖。于是在1991年的Feist案中,美国联邦最高法院指出独创性不仅仅要求作品来源于作者,由作者独立完成,还要求必须具有某种最低程度的创造性(possesses at least some minimal degree of creativity),且所要求的创意程度极低,不需要是新颖的。[20]See Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone. Service Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991).显而易见的是,为适应社会发展需要,英美法系的独创性标准对“创造性”的要求逐渐提高。

“Feist案的判决对于数字信息时代版权的保护是具有决定性意义的一个重要事件”[21]Paul Goldstein, Copyright, 38 Copyright Society of the U.S.A 109, 1991. 转引自贺涛:《短视频独创性标准的重构》,载《出版发行研究》2020年第7期,第94页。,对美国乃至英美法系版权司法实践产生深远影响,自此“最低限度的创造性”被纳入到独创性的认定标准中。美国在Feist案后演变的立场与法国最高法院在Coprosa案中的观点类似,认为判断汇编作品独创性时应考虑“为陈述它们所使用的元素和方法的选择”[22]Cass. crim. May 18, 1938: Gaz. Pal. 1938, 2, p.31, quoted in Lucas/Lucas at para.90.,并强调必须有“作者描述原创作品的知识贡献”[23]“Compilation health”, Cass. 1 civ., May 2, 1989, (1990) 143 R.I.D.A. 309.,才能获得保护。也就是说,汇编作品可以受到著作权保护,但仅仅按字母顺序排列是不够的,需要单个作品创造性地组合在一起,强调新旧作品的差异性表达。基于此,我国有学者认为,以美国为代表的版权体系下“最低限度的创造性”与以法国为代表的作者权体系下“单纯的个性”的本质极为接近——反映“作者个性”的作品往往具有“最低限度创造性”,而多数情况下“最低限度创造性”要求的一点点“火花”体现的正是作者在作品中的个性(作者的创造性选择)[24]参见卢海君:《版权客体论》(第二版),知识产权出版社2014年版,第128页。。因此,从社会经济与独创性标准的发展角度看,大陆法系“单纯的个性”与英美法系“最低限度的创造性”近似,而大陆法系独创性标准往往隐含“人格”“精神价值”等难以界定的主观因素,“最低限度的创造性”逐步成为主流观点。

2. 我国著作权制度下的独创性标准

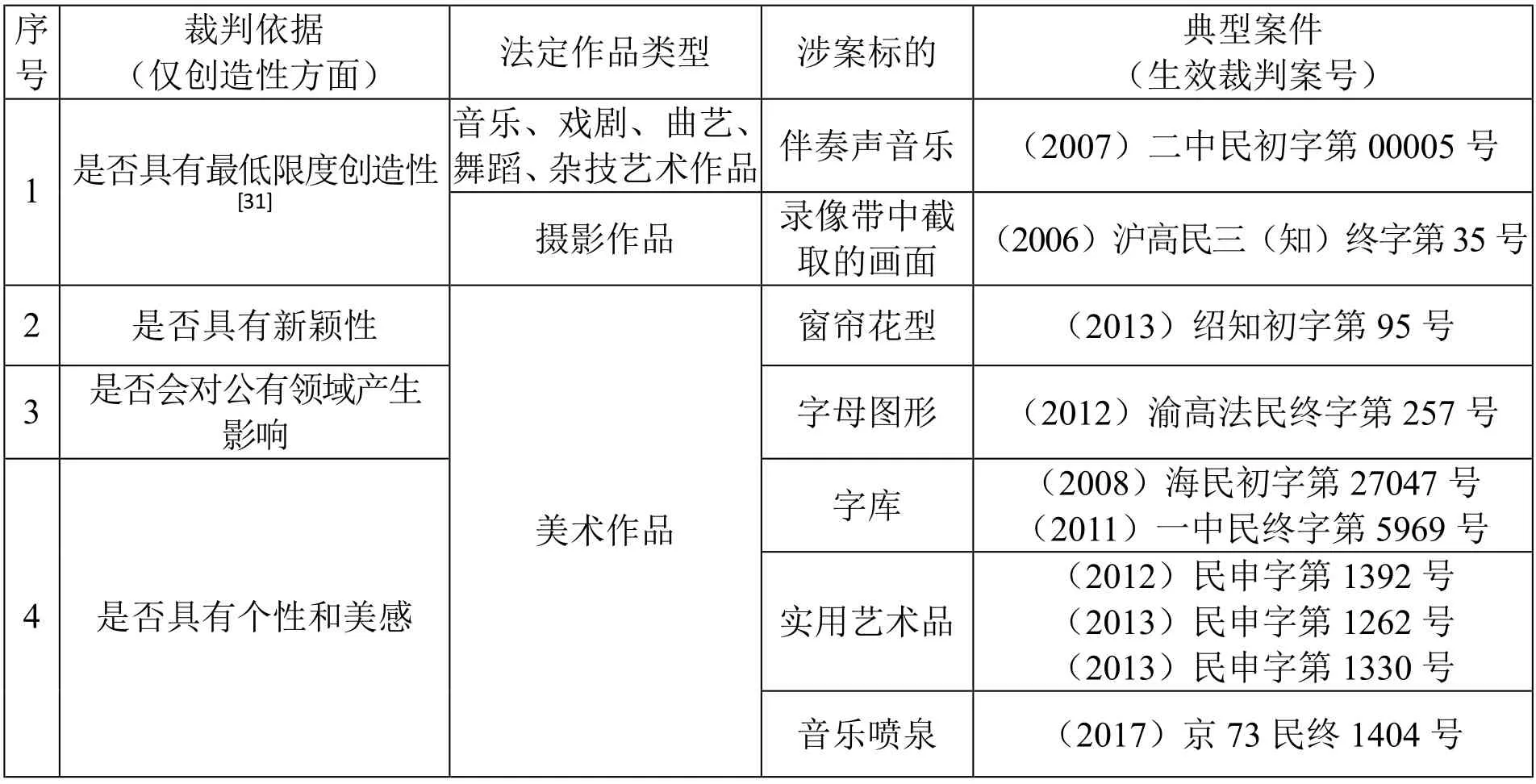

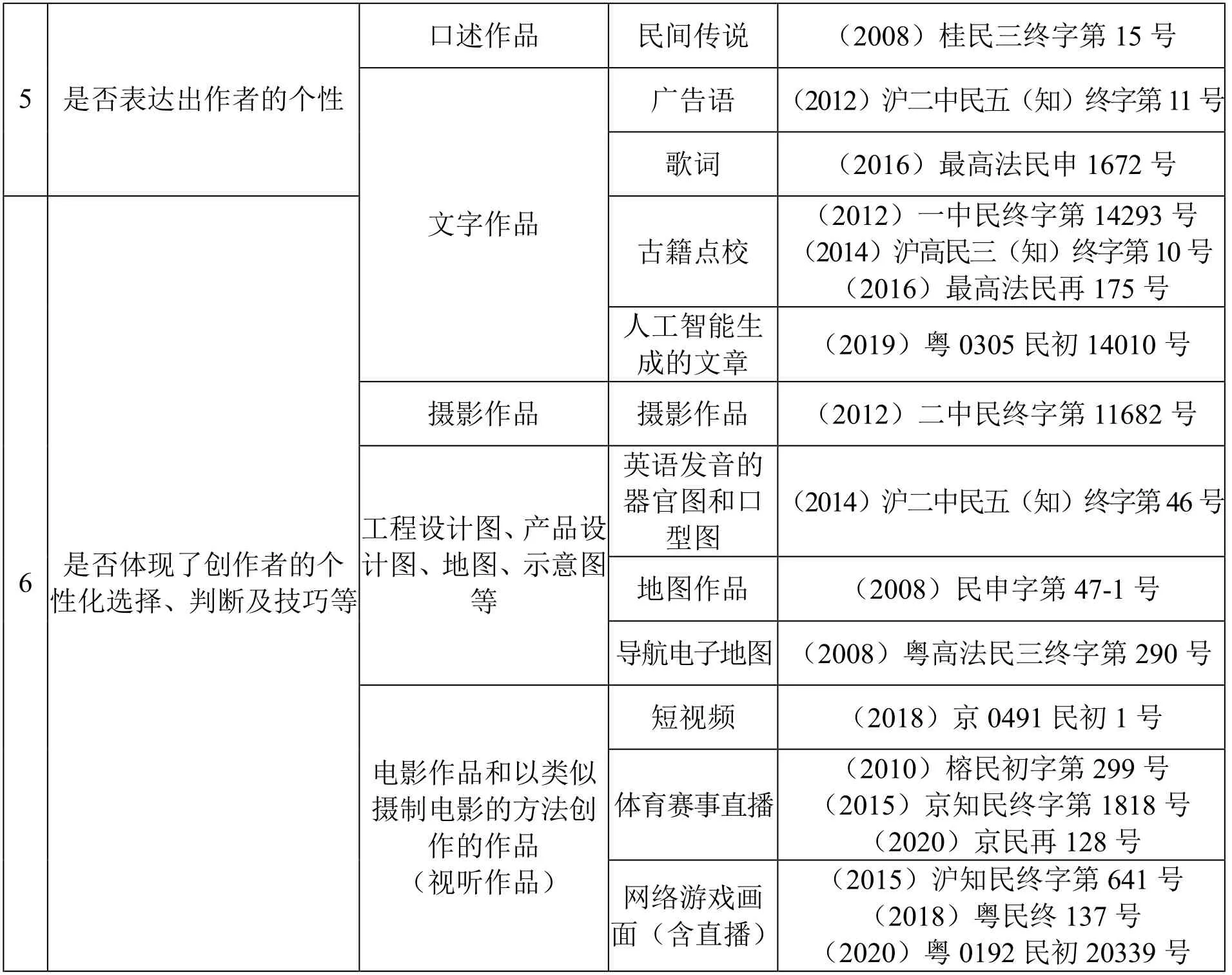

我国著作权法虽历经三次修改,但仍未明确何谓独创性,其认定标准更是无从可知。学界关于独创性标准的观点并不统一[25]目前,我国学者关于独创性标准的观点大致分为三种:一是依照英美法系的版权体系基本观点来解释,认为作品系作者独立创作完成,且作品本身具有最低的创造性。二是依照大陆法系的作者权系基本观点来解释,强调作品是作者的智力成果,需要反映作者的思想感情、体现其个性。三是前两种观点的结合,一方面承认作品是作者的智力成果,体现作者个性,另一方面又要求作品本身具有稍许的创造性。,其中“独”(独立完成)是共同要求,区别也主要在对“创”(创造性)的判断上。早期学者观点较为笼统抽象,但早已暗含对“创”的要求。例如郑成思教授最早提出临摹作品的“独创性”须体现作者的判断和选择[26]参见郑成思:《临摹、独创性与版权保护》,载《法学研究》1996年第18期,第78页。,韦之教授则在其专著中明确“独创性”是指作品的个性。[27]参见韦之:《著作权法原理》,北京大学出版社1998年版,第16页。近年来学者有关“创”的论述越发详细具体,明确界定“创”并认为“创”有程度的要求。王迁教授认为“独创性”的“创”要能够体现作者独特的智力判断与选择(一定程度的智力创造),展现作者的个性。[28]参见王迁:《著作权法》,中国人民大学出版社2015年版,第27页。崔国斌教授认为满足“创”的作品并非普通公众面对现有信息都能完成,需具有最低限度的创造性,且与展现作者的个性具有内在一致性。[29]参见崔国斌:《著作权法原理与案例》,北京大学出版社2014年版,第73页。学界观点在我国司法实践中也有体现,法院一般也认为独创性必须同时满足“独”和“创”两个条件。[30]参见《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020年修正)第15条。前者要求创作源于本人,司法实践中通常采用实质性相似规则来证明某一智力成果并非抄袭或复制他人成果,从而完成由作者独立完成的认定。后者指创作成果具有“创造性”,实践中主要存在如下裁判标准(参见表二),缺乏统一裁判依据。

表二 我国独创性裁判标准之比较

口述作品 民间传说 (2008)桂民三终字第15号 5 是否表达出作者的个性 广告语 (2012)沪二中民五(知)终字第11号歌词 (2016)最高法民申1672号 古籍点校 (2012)一中民终字第14293号 (2014)沪高民三(知)终字第10号(2016)最高法民再175号 文字作品 人工智能生成的文章 (2019)粤0305民初14010号 摄影作品 摄影作品 (2012)二中民终字第11682号 (2014)沪二中民五(知)终字第46号6 是否体现了创作者的个性化选择、判断及技巧等 工程设计图、产品设计图、地图、示意图等 英语发音的器官图和口型图 地图作品 (2008)民申字第47-1号 导航电子地图 (2008)粤高法民三终字第290号 短视频 (2018)京0491民初1号 电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品 (视听作品) 网络游戏画面(含直播) 体育赛事直播 (2010)榕民初字第299号 (2015)京知民终字第1818号 (2020)京民再128号 (2015)沪知民终字第641号 (2018)粤民终137号 (2020)粤0192民初20339号

第一种裁判标准在我国出现得较早,笼统地将“最低限度创造性”作为裁判依据,实践中可操作性不强。第二种裁判标准是对作品独创性的错误解读,“新颖性”强调智力成果“前所未有”,而创造性并不要求“前所未有”,涉案花型之所以不具有独创性是因为被告不能证明其是独立完成的。[32]参见蒋文媛与金菊英侵犯著作财产权纠纷一审案,浙江省绍兴市柯桥区人民法院(2013)绍知初字第95号民事判决书;蒋文媛与金菊英侵犯著作财产权纠纷二审案,浙江省绍兴市中级人民法院(2013)浙绍知终字第69号民事判决书。第三种裁判标准在我国比较少见,一般存在于以公有领域元素为基础进行创作的情形下,该标准仍要求涉案作品满足创造性的条件,因此不能独立存在。后三种标准虽表述方式不一样,但所明确的“创造性”均包含具有“个性”的要求——此处的“个性”与“共性”相对,强调新表达存在可识别的差异性,与美国或法国如今的司法实践相近。根据William Fisher教授的考察,我国对于独创性的要求与美国相似,对创造性的要求低[33]See William W. III Fisher, Recalibrating Originality, 54 Houston Law Review 437, 446(2016).,体现作者的个性选择判断足矣。因此,我国有学者认为我国独创性要求“独立创作完成”且“创作成果满足最低限度的创造性”[34]参见崔国斌:《体育赛事直播画面的独创性标准选择》,载《苏州大学学报》2019年第4期,第2页。,与世界主流的“最低限度的创造性”近似。

虽然后三种裁判标准以理论指导实践为出发点,在具体适用中有更强的操作性,但仍需要注意:一是不同作品类型适用不同标准进行裁判。比如说“是否具有个性和美感”这一标准强调作品需具有美感——美学领域的个性,主要适用于美术作品独创性的认定,如果将其适用到诸如图形作品和模型作品、地图、示意图等的独创性判断中,将陷入无任何作品可言的窘境。二是相同作品类型的裁判依据略有不同。以文字作品为例,需要表达出作者的个性,广告语、歌词等普通文字作品从文本内容很容易判断个性特征,而古籍点校目的是要探寻原意,点校本内容大部分与古籍原文相同,很难从点校本内容直接判断个性,因此需结合点校者对古籍原文的句读、分段等体现的选择、判断、技巧综合判断。[35]参见葛怀圣、李子成著作权权属、侵权纠纷再审案,中华人民共和国最高人民法院(2016)最高法民再175号民事判决书。三是随着科学技术的发展,我国实践中越来越多的案件将“是否体现了创作者的个性化选择、判断及技巧等”作为裁判依据,以满足社会生活的现实需要。尤其是针对人工智能生成物、短视频、网络直播等新型作品,法院通常认为只要涉案新型作品能体现出创作者一定程度的安排、取舍、设计等个性化表达,即可认定其具有创造性。因此,我国司法实践中的“个性”主要考察的是作品中是否具有作者的理解、判断、选择等客观事实,在衡量不同类型作品创造性时能兼顾各类作品的特点做出适当变通,实现判断标准的客观性与灵活性的统一,为游戏直播画面独创性的认定指明了方向。

(二)视听作品的独创性的认定标准

判断某一智力创造成果是否具有著作权法意义上的独创性,应从体系上理解,既要考虑其是否符合作品独创性的一般规定,也要考虑其是否符合特定作品独创性的认定标准,因此游戏直播画面独创性的认定还需考量其是否符合视听作品(电影及类电影作品)的独创性要求。

鉴于我国著作权立法针对连续动态画面分别规定了视听作品(电影及类电影作品)与录像制品进行保护,这一二元立法模式与德国等作者权体系国家相似,但由此推定我国视听作品(电影及类电影作品)的定义或判断标准与德国电影作品类似,并不符合我国法律语境,究其原因主要在于:德国以创作高度为标准将其区分为电影作品与活动图像,并认为那些展现作者艺术创作天赋等个性的连续动态画面作为电影作品纳入著作权保护,而那些个性体现不足的连续动态画面只能作为活动图像纳入邻接权保护,但实际上这种区分并无实际意义,因为在德国电影作品与活动图像的实际保护水平与力度相同。[36]See Sections 95 of Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017).而在我国,立法将连续动态画面虽也区分为视听作品(电影及类电影作品)与录像制品,但两者保护水平存在明显差异,一旦认定连续动态画面属于录像制品受邻接权保护,那么受到的保护较著作权保护更有限,录像制品制作者享有的权利与视听作品(电影及类电影作品)作者所享有的权利不同。[37]参见《著作权法》第10条、第44条。作者权体系又一代表性国家是法国,法国是世界上最早将知识产权法“法典化”的国家,《法国知识产权法典》第L.112-2条规定著作权法保护的“智力作品”包括“有声或无声的电影作品及其它由连续画面组成的作品,统称视听作品”。《法国知识产权法典》第一卷还专门分章节讨论了包含视听作品在内的智力作品作者的精神权利与财产权利,而在其后的第二卷第三、四、五章则规定了音像制作者享有的邻接权的特殊规定(主要为财产性权利),前者的实际保护水平与力度明显高于后者。[38]参见《法国知识产权法典》第L121-1条、第L121-2条、第L121-3条、第L121-4条、第L121-5条、第L121-6条、第L121-7条、第L121-7-1条、第L121-8条、第L121-9条、第L122-1条、第L122-2条、第L122-2-1条、第L122-2-2条、第L121-3条、第L122-3-1条、第L122-3-2条、第L122-4条、第L122-5条、第L122-6条、第L122-7-1条、第L122-7-2条、第L122-8条、第L122-9条、第L122-10条、第L122-11条、第L122-12条、第L214-1条、第L214-2条、第L214-3条、第L214-4条、第L214-5条、第L215-1条。因此从视听作品的立法模式上看,法国的规定更符合我国的法律语境。

法国有关视听作品的立法定义并未强调展现作者艺术创作天赋等个性,需考量其司法实践中就视听作品的独创性认定对我国的影响。在法国Media(Ste) v Scher案中,法官认为构成视听作品的声音和图像的选择和编排体现了作者的个性,具备独创性。[39]See M.B.Nimmer, Nimmer On Copyright Law, New York Matthew Bender, 1997, p.78.视听作品由连续画面组成,其独创性体现在声音和图像的选择和编排上而言,法国最高法院在Isermati案确认对作者权利的保护的原因在于“真实节目的创造性选择特征,其中关于作者个人贡献的创造性是可观察到的”[40]See Cass. 1 civ., April 16, 1991; Bull.civ. I, m.139; Expertises 1991, 194; JCP 91, II, 21770; D. 1992, 13; JCP 92, ed.E, I, 141, quoted in Lucas/Lucas, para.91.。而在我国“梦幻西游2”案中,二审法院认为由文字片段、美术形象、背景音乐等游戏素材有机组合的游戏整体画面与创作完成之时的同类型游戏相比存在明显差异,体现游戏开发者的个性化选择与安排,具有独创性,且满足类电影作品其他条件,因此能够作为类电影作品(视听作品)获得著作权法保护。[41]参见网易公司诉华多公司侵害著作权及不正当竞争纠纷案,广东省高级人民法院(2018)粤民终137号民事判决书。这里“明显差异”的本质也是要求“可观察到的”[42]这与美国有关游戏画面构成视听作品“实质性突破表达”如出一辙。在美国,随着1991年的Feist案中作品必须具有“最低限度的独创性”的新标准的确立,在1992年的Atari Games Corp. v. Oman案中,法院认为游戏整体画面要构成视听作品,必须通过一个“创造性”的门槛,但不需要新颖,作为一个整体受版权保护的游戏操作画面需要对游戏本身存在实质性突破表达,如果只是从游戏允许选择的有限数量的序列中选择一个,或者总是有一个重复的大量场景和声音而其他动态画面保持不变,将得不到版权保护。易言之,美国视听作品的“最低限度的创造性”需要连续动态画面存在实质性突破表达,允许选择的表达数量不唯一。与法国视听作品“作者个性”所要求的在声音和图像等方面存在选择大同小异 ,符合两大法系就创造性的认定标准无限接近的趋势。,可见我国就视听作品的独创性的认定标准与法国具有“异曲同工”之妙。我国司法实践中认定类电影作品(视听作品)的独创性需判断其文字片段、美术形象、背景音乐等在选择和编排上与创作完成之时的在先作品相比存在明显差异,便可认定体现作者的个性,符合我国独创性标准的一般规定。

但“明显差异”仍是一个模糊、抽象的概念,如何界定需进一步解释说明。在著作权法意义上,作品由一系列语言文字、符号等知识要素组成,从来源上看,这些知识要素可以分为存量要素和增量要素。作品的创作本质可理解成形成增量要素的过程[43]参见王坤:《论作品的独创性——以对作品概念的科学建构为分析起点》,载《知识产权》2014年第4期,第16页。,独创性要求的“明显差异”:首先体现在“差异”,在认定视听作品独创性时必须具有一定的增量要素,要求连续动态画面体现作者的个性化选择;其次体现在“明显”,在认定视听作品独创性时必须超越表层进入中层进行考量[44]参见王坤:《论作品的独创性——以对作品概念的科学建构为分析起点》,载《知识产权》2014年第4期,第17-19页。,要求连续动态画面文字片段、美术形象、背景音乐等直播素材在选择和编排上拥有足够的“智力创作空间”可供选择。在著作权法实践中,“智力创作空间”通常是裁判者认定独创性的重要依据,认定独创性时需客观界定特定作品的表达有无足够(自由)的选择空间。我国法院在审理体育赛事直播案件[45]参见新浪公司诉天盈九州公司侵犯著作权及不正当竞争纠纷案,北京知识产权法院(2015)京知民终字第1818号民事判决书;北京新浪互联信息服务有限公司与北京天盈九州网络技术有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷再审案,北京市高级人民法院(2020)京民再128号民事判决书。抑或是游戏直播案件[46]参见网易公司诉华多公司侵害著作权及不正当竞争纠纷案,广东省高级人民法院(2018)粤民终137号民事判决书;广州虎牙信息科技有限公司诉武汉斗鱼网络科技有限公司侵害其他著作权以及不正当竞争纠纷案,广州互联网法院(2020)粤0192民初20339号民事判决书。时都曾运用个性化选择空间来判断独创性。有学者对这一观点进行总结和归纳,将其概括为“选择空间法”,认为“作品的独创性可以客观地从特定类别作品的表达空间进行界定。”[47]袁锋:《论新技术环境下作品独创性的判断——以“选择空间法”为视角》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2020年第5期,第97页。虎牙诉斗鱼侵害其他著作权以及不正当竞争纠纷案[48]参见广州虎牙信息科技有限公司诉武汉斗鱼网络科技有限公司侵害其他著作权以及不正当竞争纠纷案广州互联网法院民事判决书,广州互联网法院(2020)粤0192民初20339号民事判决书。作为国内首例认定电竞赛事直播构成作品的案件,法院便运用“选择空间法”对游戏直播画面的选择空间做出客观界定,明确原告对《E SL PRO LEAGUE第11季赛事》的直播包括电子竞技过程中的角色切换、画面选择、解说和文字编排等智力成果,区别于直播画面素材本身,体现了直播制作者的个性化选择(满足“差异”要件);同时直播画面因赛事进程的不可预知性和对战画面的多样性而存在多种可能性,制作者在直播素材的选择和编排上拥有足够的“智力创作空间”可供选择,个性化选择空间大(满足“明显”要件),因此具有独创性,对未来游戏直播画面独创性的认定具有借鉴意义。

三、游戏直播画面独创性的具体判断

“选择空间法”将焦点落在对可供选择的“智力创作空间”范围的判断上,为法官认定作品独创性提供了最有效、最客观的判断方法,但如何运用“选择空间法”判断游戏直播画面的独创性——认定其个性化选择空间足够,仍有待明确与细化。

(一)独创性判断取决于选择空间表达元素

首先需要明确的是,游戏直播画面独创性判断取决于选择空间表达元素。所谓选择空间表达元素主要指表达层面的选择空间的范围,即作者创作作品所选择的表达元素[49]参见张俊发:《论体育赛事直播画面的可版权性——兼评新浪诉凤凰网再审案》,载《南大法学》2021年第3期,第97页。,是“选择空间法”判断作品独创性的重要工具。当人们表达某一思想时,如果有多样化的表达可以选择,此时才属于表达层面的选择空间。如果可选择的表达只有一种或极为有限,思想与表达将发生混同[50]参见王迁:《知识产权法教程》,中国人民大学出版社2014年版,第54页。,此时则不属于表达层面的选择空间。众所周知,游戏直播离不开直播画面素材、直播方式方法、剪辑特效等表达元素,上述“三部曲”虽然几乎同时发生在直播过程中,但逻辑上仍存在一定先后顺序,即直播画面素材优先,直播方式方法次之,剪辑特效位于最后。

对直播画面素材的选择作为游戏直播的第一步,最大程度地体现了主播对某一网络游戏的体会或感悟,主播根据特定的表达诉求对直播画面素材进行分析、选择后,将碎片化的直播画面素材编排成反映特定思想的连续动态画面整体,从而形成游戏直播画面的雏形。直播画面素材既包括游戏运行画面在内的存量要素,也包括直播间画面、众多玩家共屏、观众反应(含弹幕表情)等增量要素,针对不同的表达诉求,主播选择的直播画面素材内容不同,因此直播画面素材具有选择空间表达元素。

直播方式方法的选择是游戏直播的重要手段,是独创性判断的核心,蕴含主播强烈的个人风格与直播特色。就直播角度而言,主播既可以选择180度,也可以选择360度,而对于直播镜头,既可以选择单一屏幕,也可以是多屏幕(并列或主次)同框,除此还可以通过利用慢动作回放、特写、抓拍等特殊角度,使得直播画面传递的信息更为完整、生动,这些直播镜头与直播角度的组合的多样性,如同文字作品的遣词造句一般丰富,因此直播方式方法也具有选择空间表达元素。

直播过程中还需要注重剪辑特效的选择,这也是判断独创性必不可少的环节。直播过程中主播根据游戏操作的精彩程度安排特定镜头,以自己的逻辑与解说需要对各种游戏直播素材进行组合编排,但为吸引更多的观众,还需要增加特殊效果,例如使用网格功能辅助构图将观众眼球聚焦到某一场景,或者通过亮度调节、色彩渲染等使画面更为和谐、饱满,因此多样化的剪辑特效也具有选择空间表达元素。

(二)独创性判断要求选择空间表达元素足够多

其次,游戏直播画面独创性判断要求选择空间表达元素足够多。事实上,智力活动或多或少都具有选择的空间,区别在于程度不同,一般而言,选择空间表达元素越多(表达层面的选择空间的范围越广),其可能的差异性越大,独创性程度越高,反之,则独创性程度越低。尽管网络游戏本身的客观性、游戏直播的实时性以及直播水平等因素会限制主播的选择空间,但在数字技术和互联网推动下,直播技术、技艺的丰富性极大扩充了游戏直播的表达层面的选择空间的范围,提高了游戏直播画面的独创性程度。

为了增加游戏直播的可观赏性,直播团队可以在游戏运行画面基础上延续VR技术添加新元素,让观众拥有“更贴近比赛”的体验。随着虚拟主播、AI主播、主播陪玩业务的出现,游戏直播内容将更具有戏剧效果或想象空间。[51]参见《2020年中国游戏直播行业研究报告》,载艾瑞咨询网2020年7月31日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3625&isfree=0,2021年9月25日访问。新兴技术云游戏为游戏直播业务提供了巨大的想象空间,增加游戏直播的趣味性与美感。[52]参见《2019年中国游戏直播行业研究报告》,载艾瑞咨询网2019年7月15日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3414&isfree=0,2021年9月25日访问。“全真互联网”将为游戏直播接入更多的用户使用场景,从而满足观众对赛事观看的沉浸式追求。[53]参见《2021年中国游戏直播行业研究报告》,载艾瑞咨询网2021年8月13日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3829&isfree=0,2021年9月25日访问。除直播内容外,主播同样注重直播后续内容的制作和传播以提升人气。

随着新媒体的发展,游戏直播更是发生了从技术到技艺的改变,使得以直播形式表达思想的选择空间范围变得更加宽广。例如在一场游戏竞技中,为提高该场竞技比赛的吸引力,主播或专业平台会在舞台设计、灯光造型、道具选取、服装编排等方面大费心力,同时还会借鉴影视剧的做法,交替使用远、近景镜头,或宏观抓取或微观捕捉,适时采集并调整各客户端(玩家或主播)的声音,调制出符合画面需要的特定音效,以便更好地展示一种声势浩大的场景,或者从侧重表达某一刻的细节或情绪,从而创造出想表达给观众的情节、时空和节奏。

当然,主播在运用技艺进行直播拍摄时,投入的不仅仅是直播技巧,除在直播画面素材、直播方式方法、剪辑特效等表达元素的选择上包含主播的个性化选择外,为了吸引观众,主播必然需要融入更多的创新元素。为了给观众提供精彩逼真的观看体验,主播不仅要阐述游戏规则以增强观众的参与感,还需要补充游戏运行画面的即时信息并与观众形成精彩互动,不断调动观众的情绪以渲染游戏以外的气氛,从而使观众达到“身临其境、物我两忘”的境界,这无疑也将会增加主播在游戏直播画面形成过程中的选择空间表达元素。

(三)独创性判断必须进行类型化分析

最后,游戏直播画面独创性判断必须进行类型化分析。类型化是根据事物根本特征进行类属划分,类型化分析在法律解释中可以弥补法律漏洞[54]参见刘士国:《类型化与民法解释》,载《法学研究》2006年第6期,第19-20页。,有利于展开更细致、更深刻的讨论。根据游戏玩家是否存在对抗,网络游戏可分为电子竞技游戏和非电子竞技游戏,其对应的游行直播分别为电子竞技游戏直播和非电子竞技游戏直播。前者主要是主播借助网络直播平台自己或他人操作直播电子竞技游戏过程,此类游戏的对抗性(策略性)以及不可预知性影响对战画面的精彩程度,主播对其的直播是否精彩更多地依赖对战画面的选择以及过程中的解说、互动等,主播可发挥的创作空间较大。后者主要是直播电子竞技游戏直播之外的游戏,该类游戏一般为角色扮演类游戏和模拟游戏,没有对抗性,游戏直播的剧情性与观赏性主要依赖于游戏本身的设计,主播创作空间极小。因此,本文讨论的游戏直播画面重点关注的是电子竞技游戏的直播画面。

根据不同的主播类型和直播内容的生产方式,(电子竞技)游戏直播可以分为UGC、PGC两种直播类型:UGC游戏直播系个人玩家主播依托第三方直播平台自主录制并传播的游戏直播画面,直播时,玩家主播借助直播平台提供的直播服务功能将操作游戏的过程辅以讲解、聊天、才艺展示等实时呈现给观众。此类直播的目的主要是为了能够让观众知悉游戏的实时动态,是直播画面素材的简单罗列组合,只能满足一般公众期待,仅一套推流分发的基础设施,一套客户端采集、处理、编码、播放的解决方案,一套分布式可用的分发网络服务端已基本满足直播需求,无需过多使用直播技术,选择空间表达元素相对较少且差异有限,一般不具有独创性,无法构成视听作品。

PGC游戏直播系由专业直播团队或平台协作组织,在精心策划设计、制作视频后进行网络传播的游戏直播类型,不仅要满足受众对于电竞赛事赛况的基本需求,还得满足受众个性化视听体验的需求,这就对PGC游戏直播制作提出了更高的要求:首先要求直播设备具有多元化,专业摄像机或客户端自带的摄像头已无法满足现代传播技术需要,户外DV、GoPro抑或是随身手机或移动电脑等多元直播设备可根据直播随时随地使用。其次直播的解决方案需要多样化,直播画面随意切换带来的直播源多流混合或高清高码流等会给传输转码带来压力,需要多套解决方案进行适时调整。最后对专业的服务端实时处理能力要求较高,导播台、调音台、字幕机等后期设备需要将后期制作的全部内容同时接入互联网。显然光靠传统直播设备对直播画面素材简单叠加,已无法满足高质量的直播需求,必须运用现代直播技术乃至更高层级的直播技艺才能制作出令观众满意的游戏直播画面,使得这类直播具有更丰富的选择空间表达元素,独创性程度较高。

根据游戏赛事画面的来源不同,PGC游戏直播可分为两种表现形式:其中常规赛事直播画面是指对赛事运营者(即赛事组织方或被许可方)组织专业玩家进行电子竞技形成的赛事画面进行直播所形成的画面。该类直播往往由合作的游戏直播平台制作,此时的游戏直播画面绝非依托直播设备机械录制赛事全程画面,而是根据直播需要适时增加个性化解说、弹幕表情、直播间画面、背景音乐等直播画面素材,对于精彩的竞技环节还会采用慢镜头回放、多玩家共屏等特效手段,恰到好处地多维度运用直播技术与技艺,使得整体直播画面如同综艺节目一般精彩,选择空间表达元素较多且差异明显,具有独创性,可以构成视听作品。另一类则是通过技术手段提取其他游戏直播平台游戏画面的直播[55]参见焦和平:《网络游戏在线直播画面的作品属性再研究》,载《当代法学》2018年第5期,第83页。,其针对的一般仍是大型竞技游戏直播,但较前一种主播拥有更充足的时间进行选择、判断,并且由于不同玩家竞技时的赛事画面同时出现,拓展了主播切换画面镜头或视角的选择空间,面对众多精彩的赛事画面,如何用专业的解说向观众传达赛事全貌与氛围、精彩瞬间及选手特技,完全依赖于专业主播自己对赛事的理解、选手操作的认知。该类直播画面最直观地体现了专业主播的创造性,直播过程中需要更大程度地依赖直播技术乃至直播技艺的使用,其表达层面的选择空间范围足够广泛,具有独创性,可以构成视听作品。

结 语

判断游戏直播画面能否构成视听作品,最为关键的是对独创性要件的认定。现阶段各国判断“作品”独创性均采用与“最低限度的创造性”近似的标准,我国也不例外。在我国,最新修订的《著作权法》并没有明确独创性的认定标准,司法实践中作者“独立完成”的认定要件并无争议,而认定“创造性”的主要裁判依据系独具特色的“个性”标准,过程中需要重点考察创作者的“智力创作空间”,“选择空间法”成为当下裁判者的主要方法。游戏直播画面是在借用游戏初始画面、游戏运行画面等直播画面素材基础上,利用数字技术通过添加、删除或改编等“重混”方式的再创作,因此具体判断游戏直播画面的独创性时,需结合直播画面素材、直播方式方法、剪辑特效等直播技术或技艺的运用,对选择空间表达元素作出判断,同时还应区分UGC游戏直播与PGC游戏直播两种模式:一般而言,PGC游戏直播选择空间表达元素足够多,具有独创性,能够构成著作权法上的视听作品;UGC游戏直播选择空间表达元素相对较少且差异有限,不具有独创性,无法构成视听作品。