不同民事裁判方法的比较与庭审结构之适配

——以返还原物与善意取得交叉案件为范例

陶禹行

引 言

2021年1月1日,被称为“社会生活百科全书”的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)开始正式施行,将保护私权利的规则进行了体系化的汇总。作为新中国第一部以“法典”命名的法律,《民法典》的颁布对于科学立法、民主立法、依法立法意义重大。而在《民法典》施行后,其如何有效、长效运行,如何在司法实践中发挥作用则理应成为下一阶段关注的重点。如何将纸面上的法变成定分止争的现实中的法,就涉及到法律适用技术。近年来,法律适用技术在我国法学教育与法律实务培训方面都得到了更多的关注:法学教育层面,最典型的例证是请求权基础分析法以及鉴定式案例教学在众多法学院校的风靡,法律适用技术在课堂中作为给定事实下的案例分析方法。但司法实践中的法律适用之复杂性更甚于课堂上的案例分析教学:法官的法律适用体现为司法三段论也即涵射的过程,实践中的三段论既要探寻法律基础的大前提,也要认定作为案件事实的小前提;司法实践中当事人主张的事实、法官认定的事实和客观真实呈现出三重属性[1]参见任重:《论民事诉讼案例分析框架:案例教学与研究方法》,载《法治现代化研究》2020年第1期,第128页。,并由此带来了当事人主张的狭义诉讼资料[2]广义的诉讼资料是指在诉讼中成为审判资料的事实主张和证据;狭义的诉讼资料是指排除证据资料的部分,主要指当事人在辩论中提出的事实主张。与法院认定事实基于的证据材料之区分。因而,裁判方法层面的法律适用技术不仅要分别考虑大小前提的认定方法,还需考虑事实认定与法律适用的关联性及其先后安排。裁判方法不仅需要成为法官的内化思维,也会反映在诉讼制度中,庭审结构就是对此最直观的反映,即庭审结构必须符合法官的裁判方法与思维逻辑。与此同时,庭审作为法官与当事人共同参与的场所,其结构设置除了考虑到法官的裁判思维,也应关注当事人诉讼权利的实现。同时,裁判方法的实现与诉讼法理论密不可分,请求权基础的确定是由当事人主张还是法院检索查明,受到诉讼标的理论与处分原则的共同作用,还涉及到法官如何释明以及释明的边界问题;事实调查与证明受到约束性辩论原则与证明责任的影响。这也使得在设置庭审结构时考量的因素更加复杂。

总体而言,我国现阶段采取先法庭调查、后法庭辩论的阶段式庭审结构[3]虽然《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉法解释》)第230条规定,人民法院根据案件具体情况并征得当事人同意,可以将法庭调查与法庭辩论合并进行。但经过笔者以“法庭调查与法庭辩论合并进行”进行全文检索,10年内民事案例仅为1416篇(搜索引擎:元典深思),可见其仍作为我国民事审判的例外情形。且多存在当事人不服将法庭调查与法庭辩论合并进行而上诉的情形。,并以法律关系分析法为法律适用技术之主流[4]实务中的法律关系分析思维可多见于立法与司法解释中,其中《民事诉讼法》将其表达为“权利义务关系”,并以“确认民事权利义务关系”作为第2条民事诉讼的任务之一。司法解释常见法律关系之表述,如《民诉法解释》第91条证明责任分配的规定,“(一)主张法律关系存在的当事人,应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任;(二)主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人,应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。”其举证与证明的对象为法律关系;修改后的《民事案由规定》“关于案由体系的总体编排”部分第一条“以民法学理论对民事法律关系的分类为基础,以法律关系的内容即民事权利类型来编排案由的纵向体系。”以上可见,我国立法与司法实践中法官审判常以法律关系为核心。。而实践中,由于裁判方法并未对法官形成较强约束力,法官在庭审中形成的认识与指挥、对实体法规范的理解乃至裁判文书的说理等仍体现出一定随意性与不规范性,[5]法官对实体法权利较为随意地解读,参见任重:《民法典的实施与民事诉讼目的之重塑》,载《河北法学》2021年第10期,第55-56页;对庭审中诉讼指挥的不足,参见王亚明:《诉讼指挥权:问题及对策——从庭审的视角》,载《河南大学学报(社会科学版)》2009年第1期,第56-57页;对诉讼过程中法官心证公开的随意性,参见毕玉谦:《论庭审过程中法官的心证公开》,载《法律适用》2017年第7期,第49页;裁判文书说理不足,参见庄绪龙:《裁判文书“说理难”的现实语境与制度理性》,载《法律适用》2015年第11期,第83-84页。传统的法律关系分析法以及僵化的庭审结构也受到学界的反思与批判[6]针对法律关系分析法的反思与批判,参见吴香香:《请求权基础思维及其对手》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2020年第2期,第102-105页。对我国现今庭审结构的批判,参见段文波:《我国民事庭审阶段化构造再认识》,载《中国法学》2015年第2期,第82-83页;张卫平:《法庭调查与辩论:分与合之探究》,载《法学》2001年第4期,第45-46页;傅郁林:《“审”与“判”的逻辑和相应技巧》,载《人民法院报》2011年1月19日,第7版。。因此,有必要沿着由法律适用技术到裁判方法,再到庭审结构的逻辑路径,对我国的现行模式进行重新检视。

一、我国法院对于返还原物与善意取得交叉案件的裁判思路

(一)案例选取原则与特点

司法实践中,大多民事纠纷属于当事人之间权利义务争议不大的简单案件,不同的法律适用方法及庭审结构的差异此时差别甚小。权利人的请求权基础简单且明确,甚至被告不会进行相应的抗辩,法官即便不使用检索之方式,也能轻松确定本案的法律依据。事实层面的争议不大,意味着无需证明责任的适用,法官仅凭双方主张与举证(包括自认),即可形成确定的心证。同时庭审结构上,我国民事诉讼法规定事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件适用简易程序,可以不受法庭调查(《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第141条)、法庭辩论(《民事诉讼法》第144条)中所列顺序的约束,甚至可以将两个程序予以合并,从规范角度抹去了庭审结构的差异。本质上,案件争议不大的背后,是当事人对主要事实争议不大,可推理出要件事实争议不大,进而等同于对请求权基础争议不大。也即在事实清楚、权利义务关系明确的前提下,对事实的自认在推理逻辑上几乎起到了对请求认诺的效果。既然请求、主张、举证三个层面都几近画上等号,庭审结构上先后差异的意义便减小了。因此,考量我国当下民事诉讼的庭审结构与裁判方法是否合理,必须以复杂案件作为观察对象。

而经过案例研读,返还原物与善意取得的交叉案件必然存在“请求-抗辩”的攻击防御结构,且各种抗辩之间还存在着选择或顺序关系。双方当事人主张事实与证明对象均较为复杂,能更好地检验裁判方法的逻辑性与合理性。具体而言:第一,以“返还原物请求权”与“善意取得”为关键词,则本案至少存在主张请求权成立与善意取得抗辩的攻击防御结构。其中,返还原物的请求权基础规范为我国《民法典》第235条“无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物”以及第311条第1款第一句规定的所有物返还请求权,作为原物返还请求权的一种特殊情况[7]参见王洪亮:《原物返还请求权构成解释论》,载《华东政法大学学报》2011年第4期,第111页。。其中请求权成立要件依据可以细分包括“请求权人为物权人”“相对人为现占有人”;而针对该成立的抗辩则为“相对人的占有本权”或称“相对人具备占有权源”。而在“占有本权”的抗辩中,最常见的即为被告以《民法典》第311条规定的善意取得制度,其要件简述为“相对人受让时为善意”“以合理的价格转让”“完成交付或登记的物权转让要求”。第二,由于相对人获取标的物的原因事实多种多样,造成善意取得抗辩与其他抗辩的选择性或顺序性适用。例如,相对人称基于表见代理买卖合同有效,进而获得标的物所有权;与此同时主张对标的物善意取得,但表见代理和善意取得的构成要件不同,法律效果也不尽然相同,但作为抗辩均指向了占有本权;又如基于合法的以物抵债协议占有标的物,同时主张善意取得。这些抗辩事由的构成要件可能重合,例如均需要完成标的物的转移占有;也可能相似,例如表见代理和善意取得均要求相对人的“善意”,但善意的内容与对象不完全一致;当然也存在着各自独特的成立要件。以上均可能给法院的审理造成混淆的困扰。

(二)我国法院裁判此类案件的常见错误

1. 遗漏评价

案例1:在原告提出返还原物请求后,被告提出自己对于讼争房屋为善意取得,并主张已经进行装修并合法占有的事实。法院在审理认定了原告为房屋的实际所有人之后,即在本院认为部分作出了“讼争房屋的权利人系郭xx(原告),其对该房屋享有占有使用权。现郭xx要求赵xx(被告)腾退房屋的主张,有事实及法律依据,本院予以支持”。也即法院仅在认定了“原告为物权人”“相对人为现实占有人(本案中该要件事实为被告自认)”的请求权成立要件的情况下即最终判定支持原告请求[8]参见北京市门头沟区人民法院判决书,(2016)京0109民初1465号。,而遗漏评价了被告提出的有占有权源之抗辩。该点在上诉审中被上级法院予以纠正,上诉法院称“上述认识(原审)没有探究本案赵xx(被告)对讼争房屋的占有系有权占有还是无权占有。物权权利人不是当然对抗所有的占有人,有权占有形成对物权的限制”[9]北京市第一中级人民法院判决书,(2017)京01民终8935号。。虽然最终被告因为未证明完成了不动产转让登记手续而不符合善意取得的第三个要件而承担了不利后果,但第一审遗漏了对被告提出的自己系善意取得的抗辩绝对是裁判中的纰漏。法官并未对原被告主张进行逐项、全面的判断,反映出在缺少裁判方法对审理事项与顺序约束时,法官可能存在的恣意裁判。

2. 对要件证明责任的分配错误

案例2:本案中原告依据载明自己为权利人的房产证,要求实际占有房屋的被告返还原物。而本案房屋经历了两次买卖合同的转让,最终流转至被告,涉案房产证也为原告之后补办。本案一审法院认为“根据法律规定,无权占有不动产的,权利人才可以请求返还原物。当所有权与占有权发生分离的情况下,原告不能仅依据房屋所有权证书,还应提供其他足以认定被告系无权占有的证据,才能以房屋所有人的身份基于返还原物请求权要求被告迁出案涉房屋”[10]河北省阜平县人民法院判决书,(2020)冀0624民初842号。。此段说理可知,一审法院认为应当由原告对无权占有之事实承担举证责任。根据理论与实践通说,应当由相对人证明占有本权作为请求权成立的防御要件。[11]参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编:《中华人民共和国民法典物权编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第192页;王洪亮:《原物返还请求权构成解释论》,载《华东政法大学学报》2011年第4期,第110-120页。本案中,被告已经举证了自己占有房屋依据的两份连续的不动产买卖协议,法院完全可以以被告完成了对占有权源的举证,而原告没有提出相应反证,即以主观证明责任判定本案被告合法占有房屋的事实,没有必要采取上述引用的说理方式。当然实践中,多数判决顺应了最高院对返还原物请求权的解读。例如,案例1的二审法院,在考虑被告有权占有抗辩的同时,认为被告仅凭房屋买卖合同转移标的物从而取得的占有但未证明合同相对方为有权处分人,不能证明其为有权占有。[12]参见北京市第一中级人民法院判决书,(2017)京01民终8935号。可见,该法院认为由相对人承担其为有权占有的证明责任。案例2中法院之说理并未严格区分提出证据责任与客观证明责任,并对客观证明责任的分配理解有误。更深层次的原因在于法官的裁判方法中主张责任、提出证据责任与证明责任应当成阶梯性适用,即只有在提出主张后,才考虑对主张事实的证明;只有在真伪不明时,才考虑适用证明责任。若忽略以上顺序,则会造成违背辩论原则以及法律适用错误。

3. 对构成要件的混用

案例3:本案中被上诉人(原审原告)为机动车原所有人,而原告继母将机动车贩卖给了上诉人(本案被告),因此基于所有权人对无权转让的动产的追回权请求上诉人返还机动车,一审支持了原告请求。而二审中上诉人提出了“买车属于善意取得,牛xx卖车构成表见代理”的抗辩理由,并且主张“牛xx系被上诉人的继母,上诉人完全有理由在其交付车辆及相关车辆资料的情况下,相信其有完全的处分权,并且牛xx声称车辆本系其所有,只是登记在被上诉人的名下,上诉人购车应属于善意取得”。从请求权基础的角度,表见代理和善意取得的构成要件并不一致,主要表现为善意取得是针对无权处分行为的防御规范,而表见代理是针对无权代理的防御规范,其最终结果是代理行为有效,那么从性质上便不属于无权处分。因此表见代理成立时,善意取得的前提“无权处分”便无从谈起。可见,表见代理与善意取得甚至是不可能同时成立的规范。上诉理由其实混淆了两个不同层次的防御规范构成要件。然而法院的判决理由为,由于原告继母并非原告监护人,因此属于无权处分,上诉人(被告)提出的表见代理不成立的结论。[13]参见湖北省襄阳市中级人民法院判决书,(2015)鄂襄阳中民二终字第00533号。虽然从结论角度,上诉人表见代理和善意取得的抗辩均不成立,但是法院认为成立处分人并非所有权人,成立无权处分且不成立表见代理的观点却是错误的。原因很简单,表见代理人本就不是以自己的名义而是以被代理人名义作出处分行为,上诉人试图以代理关系弥合处分人并非权利人本人的瑕疵,因此无权处分不能作为不构成表见代理之原因。相反的,法院大可分别反驳本案中原告继母自称机动车为自己所有,并不符合表见代理的构成要件。且继母并非所有权人以及监护人,因此属于无权处分行为。但法院将不同层次的防御规范要件混淆评价,原因在于裁判方法上对不同性质的请求权基础或要件事实不加区分地适用。

4. 重复评价

案例4:本案中第三人未经配偶同意的情况下,擅自处分夫妻共有房屋,因此另一方配偶作为原告起诉房屋受让人要求返还原物。法院首先认定了夫妻一方擅自处分共有财产属于无权处分,但是被告属于善意购买人,又由于房屋没有办理过户登记,被告不能以善意取得占有房屋,只能基于合法债权关系占有该房屋。但又由于原告并非合同相对方,因此被告基于债权关系的占有不能对抗原告的所有权。进而得出了“蔡xx(原告)请求张xx(被告)返还涉案房屋的诉讼请求理应予以支持”的中间结论。然而紧接着,法院又以房屋已经被拆迁,被告不再是本案房屋占有人为由驳回了原告的返还原物请求,要求其对拆迁款另诉主张权利。[14]参见湖南省岳阳市中级人民法院判决书,(2018)湘06民终2720号。不难看出,法院的推理过程经过了多次转折,这多次转折的原因大抵是因为被告提出的抗辩理由是有层次的,显然本案被告先要求基于买卖合同取得所有权,否则要求确认善意取得,再次之确认占有本权。这样的抗辩思路对于被告的利益而言无可厚非。但是对于法院的裁判逻辑则存在重复评价的危险。本案中,法院先评价了被告的善意取得和有权占有二者不能成立或不能对抗本案原告,得出了“应当支持返还原物”的中间结论;然而该中间结论因被标的物房屋已被拆迁而否认。而标的物是否现实存在的实际意义可以理解为相对人是否为标的物的现实占有人的一部分,毕竟对现实存在的物才谈得上占有,而该要件是返还原物请求权的权利成立要件。在裁判方法上,法院颠倒了成立要件和防御要件的评价顺序,导致了“相对人现实占有标的物”这一要件被重复且矛盾地评价了。在得出中间结论之前,这个要件其实是隐藏的成立的大前提;而在判决理由后半段,却因为不成立最终导致原告败诉。换言之,法院若先对标的物是否现实存在进行认定,即可直接得出请求权不成立的结论,根本无需判断被告的抗辩理由。这样既节约了法庭调查的成本,提高了庭审效率,还可以避免对善意取得这一复杂问题的审理。而根据笔者观察,对是否构成善意取得的判定不服正是此类案件常见的上诉理由。

(三)复杂案件中法官裁判失当的原因分析

1. 实体法立法未考虑诉讼实践以致规范说无法直接适用

法官的裁判方法的实现,不仅依赖其内化的法律适用技术,在诉讼中还需考虑诉讼资料的获得方式。根据辩论原则的要求,诉讼资料应由当事人主张与举证;因此,当事人的主张与证明则成为庭审结构中保障法官裁判方法得以适用的重要前提。从以上案例的裁判不难看出法官之所以作出有瑕疵的推理或认定,原因在于对实体法规范要件或对要件事实证明责任分配的认识偏差。请求权基础规范由实体法规定,而根据证明责任规范说,构成要件的证明责任也由实体法规范的分类进行分配。探究我国实体法立法,并与大陆法系的其他国家立法例进行对比,确实能够看出我国民事立法在考虑要件证明方面仍存在着不足,主要表现为更加关注于民法结构本身的完整性,而有时忽略了积极要件和消极要件的不同表述对于诉讼实践的影响。

仍以返还原物与善意取得交叉案件依据的请求权规范体系为例,我国司法实践与理论形成了较为统一的共识,其实与德国、日本的法律实践得出的共识相似。但是三个国家的立法却呈现出不同的结构。我国返还原物请求权的请求权基础规范为《民法典》第235条“无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物”。从该规范的文义解释角度,对“请求主体为物权人”“相对人对标的物无权占有”均是以积极要件的形式规定,也即严格按照文义理解,“相对人属于无权占有”为请求权成立要件,应当由请求人承担主张责任与证明责任。然而在最高法院对条文的解读中,将“占有本权”作为权利防御规范分配给相对人承担证明责任[15]参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编:《中华人民共和国民法典物权编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第192页。,当然这种理解只能称为一种实务变通,因为并没有上升到司法解释的规格为其作为注脚。而善意取得规定在《民法典》第311条作为“所有物返还请求权”的防御规范,进而通过该条文第三款的规定扩大适用至其他物权,以至于能够成为返还原物请求权的防御规范。而立法对其三个要件的表述也均是采用正面积极的语义规定。而与此同时,通过司法解释明确了“善意”要件的具体内涵与标准,并将其证明责任倒置给主张受让人不构成善意的真实权利人。这种证明责任倒置是无法以规范说为理论基础作出正当性解释的,有学者提出“善意推定说”,即推定受让人为善意,而有反对推定者对受让人恶意或重大过失承担证明责任[16]参见程啸:《论不动产善意取得之构成要件——中华人民共和国物权法第106条释义》,载《法商研究》2010年第5期,第80页。;也有学者提出以“保护交易安全”之实体法立法目的考量,由所有人承担受让人恶意的证明责任。[17]参见徐涤宇:《民事证明责任分配之解释基准——以物权法第106条为分析文本》,载《法学研究》2016年第2期,第98-113页。总体而言,以上两种学说均是超越了规范分类与规范文义的实体法解释论。

而在德国民法典中,则不存在我国利用司法解释或实务解读重构构成要件以及其证明责任的情况。《德国民法典》第985条规定,所有人可以向占有人请求返还物。该条规范并未提及相对人占有本权状况,因此其权利成立要件明确为“请求主体为所有人”以及“所有人以外的人现实占有了物”。而有权占有则以占有人的抗辩形式规定在了《德国民法典》第986条第一项。因此,在返还原物请求权成立后由占有人主张有权占有之抗辩,在德国法语境下不会产生歧义。同样的,《德国民法典》第932条规定了善意取得抗辩,且规定原则上无权处分成立所有权转移,但非善意的除外。该条款并没有将善意以积极要件的方式规定,而是以“非善意”的消极要件要求反对者主张并证明。由此可以看出德国民法典立法时加入了对民事诉讼中要件事实证明的考量。日本民法典中并未规定返还原物请求权或所有物返还请求权,而是仅规定了占有回复之诉,原因在于日本民法立法时,立法者认为物权保护请求权是不言自明的,无需加以规定。且既然在解释上已经认可基于占有的物权请求权,则承认比其更强有力的物权的请求权就更有合理性了。[18]参见[日]我妻荣:《新订物权法》,有泉亨补订,罗丽译,中国法制出版社 2008 年版,第23-24页。因此,日本的物权保护请求权通过理论与实务判例的方式确定了下来。日本的民法理论则认为,以所有权为例,返还请求权之成立需具备三个要件:第一,请求权主体为本具有现在占有的权利但却失去占有的所有人;第二,相对人为妨害所有权人占有的对所有物占有人;第三,相对人无正当占有权源。[19]参见[日]我妻荣:《新订物权法》,有泉亨补订,罗丽译,中国法制出版社 2008 年版,第270-274页。由此可见日本理论界对于返还原物请求权的构成要件表达与我国民法典立法较为相近,若直接适用也应当由原告证明相对人之无权占有[20][日]能見善久=加藤新太郎編『論点体系 判例民法2物権〔第3版〕』第一法规,2019年9頁。。但在日本诉讼法的要件事实理论中,作为诉讼理由的要件事实仅有原告所有标的物以及被告占有标的物两项,“具备占有权原”属于被告应当主张证明的抗辩。

2. 判决书中争议焦点总结标准不一

争议焦点的本质是裁判中不同阶段法官对案件的事实与法律的仍未形成某种认识,进而需要当事人继续提供诉讼资料。因此争议焦点总结的有效性关乎辩论与裁判的效率。根据《民诉法解释》的要求,法院应当总结归纳争议焦点。实践中争议焦点即为当事人举证、辩论以及法院裁判理由说理的重点对象。可见争议焦点的总结归纳对庭审程序影响颇深。然而我国民事诉讼法及司法解释并未对如何归纳争议焦点作出更加细致的要求与规定,以至于实践中争议焦点的归纳出现了大小不一的尺度。第一种,直接以诉的声明为尺度,例如,将争议焦点总结为“取得涉案房屋应否受法律保护”和“主张返还涉案房屋及赔偿损失有无事实及法律依据”。此时一个争议焦点项下可能包含多个请求权基础规范,是为最宽泛的争议焦点。第二种,以规范为尺度总结争议焦点,常见的如“是否构成善意取得”,此类当事人需在该规范下的构成要件进行争议,为中等尺度的争议焦点。第三种,以规范要件为尺度,将争议焦点总结为规范要件是否具备或要件事实是否能够认定。例如,“某某之占有是否系无权占有?是否具备占有权源?”“某某是否为涉案房屋权利人”等等。此类争议焦点最为明确,当事人对权利的请求,对事实的主张最终都要落脚到构成要件以及要件事实,因此,仅有该类争议焦点才能让当事人之攻击防御聚焦于焦点本身,而非焦点的下位规范或规范要件。此外,我国《民诉法解释》规定,争议焦点的总结应当征求当事人意见,这也意味着明确征求当事人意见之后将焦点归于某个要件或要件事实,即等同于当事人对其他要件及要件事实的认可。既起到了节约审判资源的作用,也符合约束性辩论原则中“对当事人无争议的事实应当作为法院的裁判基础”的要求。而当争议焦点总结得不够明确时,当事人希望争议的要件及事实即可能与法官的预期产生偏差,从而导致对当事人攻击防御方式的忽略。

3. 严格二阶段庭审模式对法律关系分析法的局限

复杂案件中当事人可能主张多层次的请求与抗辩,这使得法官对于法律关系及其背后的规范基础、要件事实的认识常常发生变化。虽然法律关系分析法本身并不限制法官的目光在大前提和生活事实之间往复流转[21][德]拉仑茨:《法学方法论》,陈爱娥译,五南图书出版公司1996年版,第184页。,但在僵化的“先调查后辩论”的二阶段庭审模式下,很可能造成法官对事实主张的忽略。原因在于,法律关系分析法的核心在于探究法律关系是否存在,性质如何,主体、客体、内容要素为何之外,势必要关注法律关系的变动过程,因此法律关系分析法表现出了时间性、历史性的特征。[22]参见王利明:《民法案例分析的基本方法探讨》,载《政法论坛》2004年第2期,第120-124页。在进行三段论推理时先考虑小前提的事实认定,再考虑大前提的法律适用。而法律关系的产生、变更、消灭均需要法官去案件事实的查明中探寻,这也一定程度上为我国庭审结构中事实查明先于法律适用提供了注脚。但是,法律关系分析法中事实调查先于法律适用并不是指绝对的分割事实与法律。当事人在庭审中主张的事实应当是法律意义上的事实,在排除与案件法律认定不相关的单纯的事实时需要考虑法律规定;另一方面,在法律适用过程中涉及到对事实的裁剪,甚至会因当事人变更诉讼请求而补充、重新进行事实认定。因此,阶段化的庭审流程虽然契合法律关系分析法的特征,但其僵化也无形中限制了法官在庭审中在事实与法律中来回流转的灵活性。

这种限制在复杂案件中表现尤甚,正如前文所述复杂案件中原被告当事人均有可能基于不同的基础规范提出请求或抗辩,我国诉讼实践中一般允许当事人提出客观选择合并与预备合并之诉,在诉讼标的旧实体法说的背景下也即意味着一个诉讼中可能需要判断多个请求权;而对抗辩所采取的依据更是没有限制,一个诉讼中被告为了圆满地进行防御可能同时提出权利妨碍抗辩、消灭抗辩与制约抗辩,而被告为了己方的纠纷解决利益,所提出的抗辩也具有次序性。就如上述案例4,被告最希望的判决结果以法院在判决理由部分确认自己具有所有权并驳回返还原物之诉,而本诉中因为标的物不存在驳回返还原物仍可能为自己带来后续的讼累。因此被告在法庭辩论的举证往往集中在不动产转让协议有效或是证明善意取得上,对后顺位抗辩的要件事实举证可能有所忽略。对于法律关系分析法本身而言,这种选择性、顺序性的主张是完全可以接受的,因为在分析法律关系性质,以及考虑法律关系变动时,这些本就是应当考量的因素。但在二阶段的庭审构造下却难以达成。原因在于,我国民事诉讼法及其司法解释并未细致规定法庭调查的恢复程序。区别于刑事诉讼程序,在法庭辩论合议庭发现新事实影响定罪量刑、有必要调查的,以及被告人最后陈述阶段被告人提出新事实,合议庭认为有必要时均可以恢复法庭调查。我国民事诉讼立法缺少这样的恢复程序。这样绝对化的程序构造,限制了法官运用法律关系分析法时在事实与法律中往复流转的目光,使得法院与当事人必须在法庭调查阶段完成事实还原的任务,局限了法庭辩论所依据的事实材料;也使得事实调查缺乏一定的法律性指引,显得漫无目的,在缺乏充分辩论明确焦点共识的情况下,只能任由法官基于起诉书答辩状形成的对本案要件事实的潜意识与初印象,或者直接由当事人在缺乏指引的情况下任意主张事实与举证。这显然不能达到明确三段论小前提的预期效果。法官在一审时遗漏或重复评价,当事人在二审中重复主张一审未予以明确的事实及法律争点,与我国庭审绝对的二阶化构造也应具有很强的关联性。

二、关联分析法与要件事实理论的比较分析

(一)关联分析法、要件事实理论下的审理流程

为改进我国的庭审结构与法律适用技术,学者参考大陆法系国家的民事裁判方法,其中最为典型的是德国基于请求权基础思维的关联分析法[23]请求权基础分析法的论著如刘力:《论民商事案件裁判方法的反思与完善——以请求权基础分析方法为中心》,载《东方法学》2020年第1期,第83-96页;吴香香:《请求权基础思维及其对手》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2020年2期,第90-106页;田士永:《民法学案例研习的教学实践与思考》,载《中国法学教育研究》2011年第3期,第79-102页;朱晓喆:《请求权基础实例研习教学方法论》,载《法治研究》2018年第1期,第25-39页。,以及日本的要件事实理论[24]要件事实理论的论著参见许可:《民事审判方法:要件事实引论》,法律出版社2009年版;段文波主编:《要件事实理论视角下民事案件证明责任分配实证分析》,厦门大学出版社2014年版;段文波:《要件事实理论下的攻击防御体系——兼论民事法学教育》,载《河南财经政法大学学报》2012年第4期,第110-116页。。

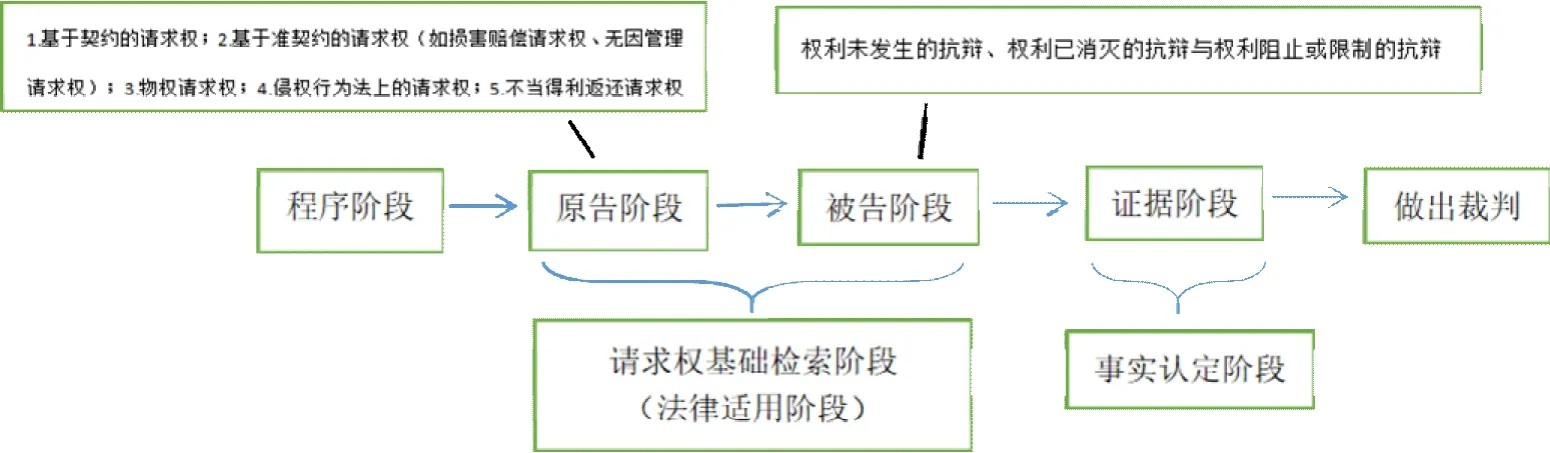

关联分析法是诉讼实战中请求权思维的认识过程,相比于给定的既定事实寻找请求权基础“大前提”的课堂模拟请求权思维,诉讼中的关联分析法核心在于“以请求权基础思维引导案件事实的裁剪与认定”,即如何从原被告的事实陈述出发,到达最终的裁判认定。其具体分为以下阶段:第一,程序阶段,也即诉的合法性审查阶段;第二,原告阶段,对原告陈述进行法律审查以检视其诉请的法律合理性;第三,被告阶段,对被告陈述进行法律审查检视其是否具有防御规范的合理性;第四阶段为证据阶段,仅就前两个阶段得出的双方具有争议且有具体法律意义的事项进行举证与证明;第五阶段作出裁判。并且以满足前一阶段条件为进入后一阶段的必要前提。[25]参见吴香香:《请求权基础思维及其对手》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2020年2期,第96-102页。以上的庭审流程其实是请求权基础方法内在结构的体现,其原告阶段到被告阶段的审查顺序,实则反映了单个请求权基础的检视框架,即请求权已成立、未消灭、可行使,其分别对应着请求权成立规范(原告阶段),再到请求权妨碍(成立)抗辩、请求权消灭抗辩、请求权制约抗辩(被告阶段)的检视顺序。[26]参见吴香香:《民法典请求权基础检索手册》,中国法制出版社2021年版,第1页。而由于德国民事诉讼实践诉讼标的采二分肢说,因此当事人所处分的诉讼标的依据诉的声明和生活事实所识别,实体法请求权基础以攻击防御对象的作用参与到诉讼中,因此除了单个请求权的内在结构,法官在实践中还应当关注复数请求权基础的检视次序。

外部结构即请求权基础序列,是基于对请求权基础的类型化整理后,为节约成本、提高准确度,以合目的性考量为标准的检视序列。在诉讼中,当事人仅负担提出请求的义务,而无义务揭示请求的性质,例如,当事人仅需主张“要求对方赔偿损失”。而为请求寻找恰当的规范是裁判者的义务。为避免法官对请求权的盲目搜寻,便产生了请求权检索的序列,法官应当按照顺序依次审视该请求权是否成立。例如,原告提出了交付房屋的请求以及事实陈述,法院要以原告之陈述为依据,依次检索原告是否具有基于合同的请求权(如租赁合同到期)、类似合同的请求、无因管理的请求、基于物权法的请求(如返还原物请求权)、基于不当得利与侵权的请求权[27]参见王泽鉴:《法律思维与民法实例 请求权基础理论体系》,中国政法大学出版社2001年版,第73-75页。,由于我国民事司法实践并不采二分肢说的诉讼标的识别标准,而主要采以实体法请求权或法律关系为识别的旧实体法说,在处分原则的作用下,法官没有依次序检视当事人请求权基础的义务。此间区别不得不查,笔者将于下文详述。

图一 关联分析法的裁判方法

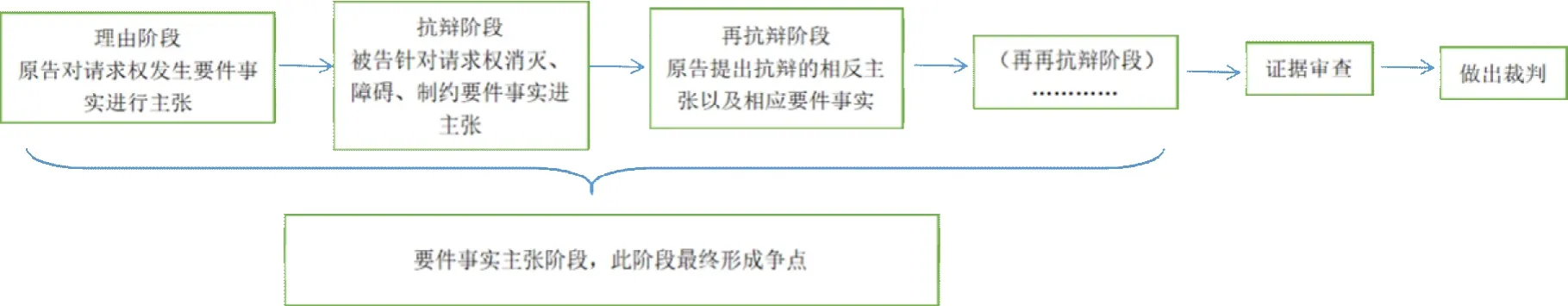

要件事实理论是日本司法研修所针对司法修习生们教授的民事裁判实务课程。在日本,民事诉讼实务系围绕着要件事实的主张证明构建而成,通过要件事实教育可以彻底充分理解适用实体法条文之构成要件及其对应的具体事实。[28]三井哲夫『要件事実の再構成〔増補新版〕』(信山社,1993年)131頁の注(69)参照。而诉讼中审理和裁判的对象是诉讼标的(实体法权利或法律关系),抽象的权利或法律关系常常通过权利发生、消灭、阻碍的法律效果得以具体判断,而法律效果是否产生则由于符合要件的具体事实(主要事实)是否发生密切相关。因此要件事实构成了司法裁判诉讼标的是否存在的最基础、最具体的概念。而要件事实如何认定也是该理论的重点。[29]加藤新太郎編署『要件事実の考え方と実務〔第4版〕』(民事法研究會,2019年)10-11页参照。依次为“诉讼理由阶段”,在该阶段针对原告主张的主要事实是否符合要件事实进行判断;以本文返还原物请求权为例,即需考虑原告在诉状中陈述之事实是否符合了“原告为物权人”以及“标的物为相对人占有”之要件;接着是被告的“抗辩阶段”,在原告之陈述符合要件事实之基础上,判断被告是否提出了不发生事实或消灭事实或妨碍事实,以及以上事实是否符合不发生抗辩、消灭抗辩或妨碍抗辩之要件事实。仍以本文之示例,审查被告主张的事实是否符合有权占有(包括善意取得)或是标的物已灭失的权利未发生(障碍)抗辩。再次是“再抗辩阶段”,原告针对抗辩提出相反主张,并判断其主张是否符合要件事实。如本示例的“被告在交易中有重大过失”即属于对善意取得的再抗辩。若法律关系足够复杂之情形下,仍可能存在针对“再抗辩”之“再再抗辩”,原理相同不再赘述。需要注意的是,以上之比对均是原告主张之事实(具体的、经验性的)与要件事实(抽象的、法律上的)之间的比对,尚未涉及到主要事实之证明。以上阶段之结果为确定本案之争议焦点,并在之后的主期日环节对主要焦点所涉之争议事实进行证据层面的证明与认定。

图二 要件事实理论的裁判方法

(二)关联分析法与要件事实理论的共同点——法律审查先于事实调查

观察关联分析法和要件事实理论的裁判路径不难看出,其均表现为先进行法律基础层面的争议与辩论,仅对于有必要、有争议进行调查的事实在后续进行举证证明。关联分析法中仅当原告的事实主张有适格的请求权基础,且被告针对原告提出的请求权基础均提出相应的防御规范、要件事实理论下仅当原被告均完成其各自阶段中对要件事实对应主要事实的主张,方才有必要进入证据调查阶段。若原告无请求权基础(未主张权利对应的要件事实),或被告未主张相应抗辩事实,则可直接作出一方败诉之判决。这一法官认识案件的思维路径也被德国、日本的民事诉讼立法所规定的庭审程序所认可。德国民事诉讼法第279条规定,在主期日双方当事人辩论后,应当随即调查证据。而辩论的内容依据《德国民事诉讼法》第137条第(2)项之规定,应当包括事实方面与法律方面的争议情况。不过结合该法第138条对事实说明义务的规定,这里事实证据方面的争议应当指当事人陈述,即其主张的案件事实中所涉及的争议,而非经过举证、认证、证明责任实现后所得出的法律事实层面。总结而言,在德国当事人先进行言辞辩论,言辞辩论中先由当事人提出诉讼请求并对其进行解释,也即围绕着事实和法律问题进行主张与辩论。在此之后,具有法律意义且有争议的事实方才进入主期日实施的证据调查,而其他无争议事实则视为当事人自认从而约束法官裁判。[30]参见段文波:《我国民事庭审阶段化构造再认识》,载《中国法学》2015年第2期,第94-95页。由此可见,德国民事案件审理中对于实体层面攻击防御方法的辩论先于对事实的调查与辩论。

在日本,区别于德国强调集中审理主义[31]《德国民事诉讼法》第272条“加快诉讼进程”,诉讼通常应当在一次经过充分准备的言辞辩论期日(主期日)结束。参见《德国民事诉讼法》,丁启明译,厦门大学出版社2016年版,第62页。,日本民事诉讼中的口头辩论可以由若干个期日组成,其程序也显得更为灵活,但以上多次的口头辩论也仍然被视为一个完整的过程。从《日本民事诉讼法》第161条口头辩论应当准备的书状要载明的攻击防御方法及其陈述可以看出,日本法中所称的口头辩论程序也是事实主张和法律适用之辩论。虽然日本的主期日前的准备程序有多种选择路径,但是其结果均表现为“确认此后证据调查中的要证事实”。由此可见,日本的庭审结构也表现为先由当事人提出请求,主张事实以及其法律基础的辩论阶段,确定争议焦点,后进行当事人举证的证据调查结构[32]参见王亚新:《对抗与判定:日本民事诉讼的基本结构》,清华大学出版社2010年版,第38-41页。。

这种构造形成的原因除了与法官裁判思维相一致,还有一个重要因素,即区分当事人主张的事实与证据认定的事实,即区分狭义的诉讼材料与证据材料,前者受辩论原则约束,而后者属于自由心证范畴。在辩论阶段,当事人主张的事实是法院判断其是否具有法律适用正当性的材料,而并非完全是判断事实是否成立的证据资料。基于约束性辩论原则的要求:当事人一方提出的事实,对方当事人无争议的,法院应将其作为裁判的依据[33]参见张卫平:《我国民事诉讼辩论原则重述》,载《法学研究》1996年第6期,第50页。。而进入事实调查阶段,当事人不仅承担提出主张的责任,更需要承担举证责任与证明责任,此时基于自由心证原则,法官拥有对事实进行证据认定的权限。区分狭义的诉讼材料以及证据资料,造成了法庭辩论与法庭调查的必然分野,而约束性辩论原则要求必须对当事人主张的审查,确认出有争议的事项方可进行事实的调查程序。

相较于德日的该共同点,我国法院基于法律关系分析法的传统相应形成了“先法庭调查,后法庭辩论”的庭审结构。在原告选定案由后,先以证据调查的方式使法官本案事实形成总体认识,再在此基础上争议法律适用问题。因此无法依靠辩论环节当事人对攻击防御规范或要件事实的主张与陈述确定存在争议的事实。这也引起了我国的庭审结构无法契合约束性辩论原则的疑问。

(三)关联分析法与要件事实理论的区别及其原因

1. 请求权适用方式与主体不同以及诉讼标的理论的影响

关联分析法基于请求权基础思维,在课堂教学中被称为“鉴定式案例分析法”,而“鉴定式”的核心即在于对请求权按顺序进行逐项检索与分析。从上文的流程图可以看出,关联分析法除了五个阶段的顺序性,在请求权检索的原告阶段与被告阶段多个请求权或抗辩之间也要遵循请求权序列,而要件事实理论则无这一要求。而另一个区别则体现为,在关联分析法中进行请求权基础检索与适用的主体是法官,当事人仅进行陈述,并对诉的声明提出主张;而在要件事实理论中,并没有法官全面检索请求权的流程,而是由原被告当事人自己提出对请求与抗辩的主张并对其进行证明。

关联分析法与要件事实理论之所以在权利主张和适用方式上产生本质的差别,笔者认为其深层原因在于德日两国在实务中的诉讼标的理论不同,以至于诉讼标的与处分原则的结合产生了不同的效果。首先,日本实务采取诉讼标的旧实体法说,以实体法请求权或法律关系作为诉讼标的的识别标准。[34]加藤新太郎『要件事実の考え方と実務〔第4版〕』10頁参照。与处分原则结合即意味着,当事人必须就实体法权利本身进行主张。法院审理的对象是当事人主张的实体权利以及权利成立的要件事实。而德国的诉讼标的理论为二分肢说,以诉的声明与生活事实为识别标准。诉的声明是指具体权利请求以及请求范围的形式,如“请求被告腾退房屋”或“请求被告给付租金2000元”。因此,二分肢说下的诉讼标的范围大于旧实体法说,二分肢说的诉讼标的可能包含了多项实体法请求权基础,并以攻击防御的形式存在。此时与处分原则相结合,当事人便只需主张对被告的权利要求以及本案事实,而无需主张具体的请求权基础,即便主张了也不对法院产生约束力。而相对应的以“法官知法”为依据,由法官对请求权基础进行检索与认定。但诉讼标的的扩大同时意味着既判力遮断范围的扩大,若在本诉中不能对攻击防御对象进行全面的检索,则可能造成对当事人权利的损害。此时,请求权基础序列以不同请求权要件的关联性以及复杂程度为考量,为法官提供了固定的检索顺序以及构成要件,避免了二分肢说下法官对请求权的盲目搜寻,既避免了对请求权要件的重复审理[35]后置位请求权的审查以前置位请求权不成立为基础或是后置位请求权要件更为复杂为考量。以被告阶段的检索顺序为例,权利已消灭抗辩显然以权利妨碍抗辩不成立为前提,也即权利已消灭抗辩的要件为“权利成立”加“但是因为法定原因而消灭(如已经履行)”。因此先检索妨碍抗辩,再检索消灭抗辩。,也使得当事人提供的诉的声明与案件事实的组合对应的请求权具有可预期性,由此达到同案同判的效果。基于二分肢说法官法律检索请求权的关联分析法具有以顺序检索请求以及抗辩基础的动机。而基于旧实体法说的日本实务则由于欠缺该种动机,无需进行请求权内部顺序的区分。

我国诉讼实践中诉讼标的多采旧实体法说,与日本之语境更为相近,因此在我国现行民事诉讼体系下也无多个请求权外部检索结构之必要。在旧实体法说语境下,当事人所决定的审判对象为实体法请求权与法律关系,而法官应当在此范围内进行法律适用。处分原则决定了当当事人请求认定的法律关系与法院所认定不一致时,法院只能进行释明,或作为焦点进行辩论,最终以当事人变更诉讼请求或在不予变更时判决驳回诉讼请求的方式处理。尤其需要澄清的是,处分原则的对象是实体权利与诉讼权利,而不是当事人所主张的事实,后者是辩论原则产生效用的范围。这也即意味着,当事人在诉状中明确了请求权,主张了相关事实,但未明确指出请求权下的权利成立要件。法院有义务在此范围内进行法律审查与适用[36]参见曹志勋:《民事诉讼依职权审查合同效力规则再认识》,载《法制与社会发展》2021年第3期,第212-213页。并向当事人进行法律释明[37]关于法律释明,参见任重:《法律释明与法律观点释明之辨》,载《国家检察官学院学报》2020年第6期,第160-174页。,这也是“法官知法”原则的体现。申言之,即便在旧实体法说之语境下,在当事人明确诉讼请求、所依据的权利基础并提出事实主张的情况下,法院有义务对权利成立要件、权利妨碍要件与权利消灭要件进行依职权审查,并以释明方式向当事人明确,且即便当事人对此释明未作出回应,法院也应当依据事实主张对应的要件事实作出裁判。而与之相对,实体法上的抗辩权,最典型如时效抗辩,因为属于实体法权利的范畴,而在诉讼上受到处分原则的限制,法院不能依职权主动适用。这也即意味着,即便债权人在事实陈述中提到了相关事实,但由于债务人没有行使抗辩权的明确表示,法院不可径直对抗辩权作出裁判。但当然,法院可以在当事人提出事实主张中所包含的抗辩权予以释明以充分地解决纠纷,但此时是否主张该抗辩权的决定权依然在当事人手中。总结而言,基于诉讼标的旧实体法说的语境,原告在诉讼中应当明确诉的声明以及请求权或法律关系,被告应明确其实体法抗辩权,而针对其他规范要件提出事实主张即可。法院有义务在原被告所主张事实中审查权利成立、障碍与消灭之要件事实。

2. 实体法解释方法的差异

若是严格依照实体法请求权规范的文义构成以及适用证明责任规范说,则应当得出的结论是:请求权成立规范中的所有要件事实均是权利成立要件,也均需要由原告进行主张与证明;而相对的防御规范的主张,包括权利未发生抗辩、权利已消灭抗辩与权利阻止抗辩均由被告主张与证明。这是德国语境下规范说“要求法官分配证明责任不得斟酌任何实质性考量,正义仅在于实定的实体法中”[38][日]高桥宏志:《民事诉讼法:制度与理论的深层分析》,林剑锋译,法律出版社2003年版,第440-441页。。从实体法立法角度,这也是德国民法典制订中即考虑了诉讼法证明责任分配的优势。因此在关联分析法中,当事人所主张之要件事实与规范分类具有一致性,也即原被告阶段所涉及之主张责任与证据阶段所涉证明责任具有一致性。

要件事实理论成立的路径在于,以具体事实认定是否符合要件事实,要件事实的满足决定了权利发生、障碍、消灭的法律效果是否实现,进而确定诉讼标的是否成立。由此可见,要件事实的上一层次也是对权利(请求权是其中主要的表现形式)的发生、障碍与消灭效果进行识别[39]许可:《民事审判方法:要件事实引论》,法律出版社2009年版,第153页。“要件事实的第一阶段工作对象是实体法条文结构,以识别和确定法律要件,分析工具是法律要件分类说(兼子理论)与要件事实的并存性与单一性特征。这一阶段的工作实质是在诉讼框架下(攻击防御体系)对实体法规范的解释。”,这些效果往往被规定在对应的规范中。要件事实理论也无可避免地需要对实体法进行解释。但同时值得注意的是,权利规范并非要件事实理论的“最小单元”,而是在其基础上继续切割为要件事实。从实践效果看,要件事实层面与规范文义层面在解释论上存在分离。

诉讼中攻击防御的对象是权利规范还是权利要件以及要件事实构成了关联分析法与要件事实理论的区别。区别于德国的实体法立法,日本民法典有时并未关注到诉讼实践效果,这造成了严格依照实体法规定的构成要件分配证明责任可能造成诉讼中的不公。因此,在日本并未采取严格的证明责任规范说,而是在其基础上,发展出了“法律要件分类说”,与规范说的主要区别在于,法律要件分类说在证明责任分配上结合公平、纠纷解决、政策性之考量,如举证的难易程度[40]参见[日]兼子一:『新修民事訴訟法体系』(酒井書店,1965年,260頁。转引自许可:《民事审判方法:要件事实引论》,法律出版社2009年版,第67页。类似观点认为在日本并未采取严格的证明责任规范说,而是在“利益衡量说”亦或是“实体法趣旨说”之间争论。参见[日]高桥宏志:《民事诉讼法:制度与理论的深层分析》,林剑锋译,法律出版社2003年版,第444-448页。等要素。例如,日本民法理论正向积极的表述“所有物返还请求权”的三项要件[41]实体法理论阐述的所有物返还请求权权利生效要件包括“主体具有所有权”“相对人是妨碍所有权人占有所有物的人”“占有人无占有权源”。参见[日]我妻荣:《新订物权法》,有泉亨补订,罗丽译,中国法制出版社2008年版,第270-274页。,非常符合实体法之逻辑。但是从诉讼实践的角度看,若要求所有权人证明“占有人无占有权源”这一消极事实,则属于“逻辑上不可证无”的魔鬼证明。应当由占有人证明自己具有占有权源。以上例证可以看出,当实体法立法并未完全考虑诉讼实践的效果时,完全基于立法文本的规范属性与考虑诉讼法价值及实践可行性的要件事实分类是完全可能分离的,而要件事实也由此起到了立体化地理解民事实体法的作用。[42]加藤新太郎『要件事実の考え方と実務〔第4版〕』(民事法研究會,2019年)6-9页参照。从民法解释学的角度,也可以看出德日的差别。虽然德日两国均存在利益衡量的解释方式,但在德国的“利益衡量”仅限于弥补法律漏洞,而并没有推翻原有传统的法教义学方法论;而日本的“利益衡量论”则超出了弥补法律漏洞的范畴,主要在解决法律与社会的冲突,其更广阔地考虑社会公众的传统、常识、道德、观念以及社会冲突利益的调合。[43]参见张利春:《关于利益衡量的两种知识——兼行比较德国、日本的民法解释学》,载《法制与社会发展》2006年第5期,113-114页。由此,日本的司法研修所超越立法文本,以结果合理性为考量的要件事实理论也可从民法解释的利益衡量论中找到依据。总结而言,由于实体法立法之差异,日本在民法解释论以及诉讼法证明责任分配理论的视角上均展现出对实体法规范要件的修正,并未采取严格的规范说,而是从利益衡量或是实体法立法趣旨的角度考虑结果妥当性。[44]参见[日]高桥宏志著:《民事诉讼法:制度与理论的深层分析》,林剑锋译,法律出版社2003年版,第444-448页。

而正如本文第一部分笔者之示例,我国民法典在立法时所表现出的特征也是更倾向于实体法自身的体系化,而有时忽略或是牺牲了诉讼实践对权利构成要件的影响与需求。日本在诉讼实践中的民法解释论对于我国民事诉讼中如何解读与重构民事实体法也能够提供一定的参考作用。在我国民事实体法较多地以积极肯定的语句规定请求权规范,而以此简单对应证明责任违背理论共识并造成实践中难以证明的问题时,应当不拘泥于实体法的文义,而采用以规范目的为核心的法解释方法论。我国已有学者提出在考虑“保障交易安全”的规范目的下,将原《物权法》第106条解释为“将恶意作为受让人取得所有权的权利妨碍要件”,从而由原所有权人承担受让人为恶意的证明责任。[45]参见徐涤宇:《民事证明责任分配之解释基准——以物权法第106条为分析文本》,载《法学研究》2016年第2期,第98-113页。也有学者认为“善意取得制度有明显的优先保护所有权的倾向”[46]郑金玉:《善意取得证明责任分配规则研究》,载《现代法学》2009年第6期,第113页。,从而应当由受让人证明善意。可见,以规范目的解释证明责任分配,已经成为民法学者的常用方法。而依照我国司法实践,通过案例指导制度或是以规则制定机关发布理解与适用文本可以达到明确规范目的,进而指导诉讼法证明责任分配之效果。

三、裁判方法视角下我国民事诉讼庭审结构的重构

随着请求权基础分析法、要件事实理论等新的法律适用技术与法律思维模式在我国的介绍与推广,越来越多的学者以及法官以此为基础透视、批判我国现有的“先调查后辩论”的阶段化庭审程序。学界认为二阶段庭审程序逻辑倒置、无法实现各自功能定位等问题,提出了消解二者分立[47]参见张卫平:《法庭调查与辩论:分与合之探究》,载《法学》2001年第4期,第44-47页。与调整二者顺序[48]参见段文波:《我国民事庭审阶段化构造再认识》,载《中国法学》2015年第2期,第99-102页。两种改革思路,审判实践中也有法官提出在审判实践中引入请求权基础分析法的检索方式[49]参见刘力:《论民商事案件裁判方法的反思与完善——以请求权基础分析方法为中心》,载《东方法学》2020年第1期,第83-96页。,也有法官结合请求权方法与我国实践提出的要件审判九步法[50]参见邹碧华:《要件审判九步法》,法律出版社2010年版。。固然,若是我国民事诉讼法修订采取了以上学者或实务家的立法建议,改变了我国庭审事实调查与法律适用的顺序,顺理成章地推进请求权基础思维,我国可以达成法律思维与庭审结构的逻辑统一。但这是否意味着在立法没有作出改变之前,司法实践只能被动地、悲观地安于现状?换言之,在现有的庭审结构下是否存在使用请求权基础思维或要件事实理论的空间?“先事实后法律”是否和现代民事诉讼法共识有不可调和的冲突?我国庭审结构形成的原因是否只是照搬苏联又学习英美后畸形的产物?这些问题均需要再次审问与思考。

(一)关联分析法与要件事实理论的法律思维本质

德国采关联分析法、日本采要件事实理论是由于多种因素形成的,既存在实体法立法状况与解释论的因素,也受到诉讼标的理论的影响,诸如此类的因素固然是该国形成某种特定裁判方法的必要条件,但由于其均受一国一地实际情况的影响,是不能也不值得照搬的。如请求权基础分析法中的外在结构,也即请求权序列的检视顺序,若是照搬为我国的法官思维,则会违反当事人处分原则,在结果上构成超裁,成立再审事由。将德国的民法解释论照搬至我国,也会造成证明责任方面的实质不公。因此,需要剥离外在因素,参考其二者在法律思维方面的本质。

在法律适用层面,请求权基础思维表现为一种从特殊到一般的检索与推理方式。在探究当事人之主张是否具有法律依据时,遵循的是从当事人请求出发,判断其是否具有对应的请求权基础,也即主要规范。例如,原告主张被告履行买卖合同中支付货款之义务。此时即需要寻找履行合同之法律依据,以我国《民法典》为依据,则为第626条的买受人主给付义务以及第595条的辅助规范,即买卖合同的定义。接着探究请求权是否产生,及要求成立有效的买卖合同,涉及到《民法典》第471 条合同成立的要约和承诺。此时再向下探究是否存在一项要约?此时需要要约的定义,规定在《民法典》472条,这时再回到案件事实中寻找是否有符合要约定义的主要事实。同样的步骤再探寻是否具有有效承诺,而在个案中,要约承诺是否成立还需要向上继续检索至意思表示的成立与生效条件。请求权产生后是否存在未成立、已消灭、不可行使之抗辩的检索过程也是如此。以上一个简单的请求权基础检索,表现出的是其从具体请求权到一般法律概念的过程。民事规范法典化从总则到分则,反映的是“合并公因式”的技巧,但民法典的结构是不能在诉讼实践中直接适用的。而请求权基础思维,从买方的主给付义务到买卖合同,到合同成立生效,再到要约承诺的定义,甚至可能检索至意思表示的成立与生效条件,是一个从具体请求出发进而“解开公因式”过程。[51]参见吴香香:《请求权基础思维及其对手》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2020年2期,第104页。同样的,要件事实理论也是表现出从诉讼理由当事人所依据的主要规范向其具体要件的细化解构过程。这种思维路径是纯粹的实体法律适用技术,与我国现当下的民事诉讼法没有任何的抵触之处。甚至在对法律关系的内容以及其变动进行分析时,这种解构的技术也是可以结合的。

在事实调查层面,关联分析法要求“仅需要审查与案件相关的事实”。笔者认为,这一要求一方面通过进行法庭辩论明确焦点从而确定有必要审查的事实得以实现;另一方面,是以原、被告攻击防御的阶段化予以实现。当原告主张的权利成立规范或其对应的要件事实不满足时,原告直接遭受不利后果;当被告不能针对所有原告成立的请求权基础作出相应抗辩时,在该请求权上被告承担不利后果。虽然在我国民事诉讼语境下,不能因为当事人诉状或答辩状中的主张的事实没有请求权基础而直接判决败诉,但至少可以指导法官何时审查相应主张,是否需要审查某项主张。我国法官出于各种原因,在庭审过程以及判决理由部分常常对原被告的主张依照顺序进行评价,而非按照权利成立、权利未消灭、权利可行使的顺序进行评价,容易造成重复与矛盾。而这种对原被告主张的法律认识次序,完全是法官可以在内心进行评判,或者是利用诉讼指挥权进行一定引导的。笔者理解,我国民事诉讼法中也无任何一条限制法官采取“权利成立-未消灭-可行使”或是“理由-抗辩-再抗辩”的顺序认定当事人主张的规定。因此请求权基础思维或是要件事实理论在法律思维层面的核心特质在我国现行民事诉讼法理论下均无适用之障碍。

(二)“先调查后辩论”二阶段庭审的当事人面向

学界批判“先调查后辩论”的二阶段庭审构造主要集中在其成因与效果层面。其中成因层面之批判在于,学者认为该种庭审结构走的是移植苏联的路径,而苏式庭审是基于追求客观真实的职权主义庭审,与我国现当下的当事人主义改革背道而驰;且苏联具备强力的庭前准备程序,这也是我国民事审判所不及的,因此需要对二阶段庭审进行打碎重建。[52]参见段文波:《我国民事庭审阶段化构造再认识》,载《中国法学》2015年第2期,第87-89页。笔者认同学者从比较法以及法律史视角提出的观点,但以上观点也均是从法院以及法官的视角进行观察,法官是法律适用者固然没错,但当事人也是庭审的重要参与者,甚至在民事诉讼中是提出请求、主张事实、证据证明的主要参与者。庭审结构的当事人面向不可忽略,而笔者认为“先调查后辩论”的二阶段庭审在我国具有当事人面向的特别意义。

第一,我国现当下民事律师代理率仍然不高,无法要求当事人在庭审开始阶段即对法律适用问题进行明确主张。数据表明,2017年我国律师共代理民事案件387.29万件,且民事案件代理数量增速降低[53]数据来源:司法部《2010-2018年中国诉讼案件数量及增长速度》。,而2017年全年的民事一审案件总数量即达到达11373753件[54]参见《中国法律年鉴·2018》,法律年鉴社2018年版,第1181页。。由于民事案件至少存在两造当事人,因此可推算出我国民事案件代理率不可能超过17%。而当事人在缺乏律师代理的情况下,要求他在庭审之初即对法律基础、构成要件进行完整明确的主张无异于天方夜谭。这在法官对实践中裁判方法的归纳中也可见一斑,如邹碧华法官在讲述要件审判九步法中所举示例,当事人在固定权利请求、识别请求权基础规范、识别抗辩规范、分析基础规范构成要件等环节均存在模糊之处,需要法官不断进行释明、询问与确认。[55]参见邹碧华:《“要件审判九步法”解析》,载《中国审判》2010年第2期,第82-85页。当事人期待法官对他们进行法律释明与指引,但这种指导必定是建立在案件事实清晰的基础上的,在不考虑案件事实直接要求当事人进行法律适用之选择,很可能给当事人造成败诉之原因在于法院未查明事实即让其选择了不切实际的法律基础之印象。

第二,在法庭辩论阶段仅凭事实主张即作出最终判定有违我国民众普遍的正义观念。虽然我国民事诉讼法以证明责任和证明标准的规定,确立了诉讼中所认定的事实为法律真实,而非绝对的客观真实。但并不意味着客观真实不再是当事人参与诉讼时所追求并最终信赖的对象。“一审法院认定事实错误”也是当事人常见的上诉理由。若严格按照关联分析法之要求,当原被告之陈述无法通过满足请求权基础的检验,即会直接获得败诉结果,而不会进入证据阶段,这是关联分析法“法律审查先于事实调查”的意义所在。当原告的主张不满足任何一个请求权基础的时候,原告败诉并无异议。因为主张不满足,为证明主张所进行的举证也必然不会满足。但在原告之陈述满足请求权基础要求,而被告陈述并不能满足每一个请求权成立基础均有对应的防御基础时,被告即败诉。此时由于并未进入证据阶段,也即意味着原告之陈述与法官裁判认定之事实画上等号。试想若此时原告无法对其主张事实进行证明,依照关联分析法以及要件事实理论均因未进入证据阶段并不会对原告产生不利后果。而按照我国现行诉讼实践,则因为原告没有满足行为意义上的举证责任,而应当判决原告败诉。这种设想看似极端,但其实在缺席判决,或是一方没有代理人的情形下很有可能出现。其原因在于,当被告未作出有效陈述时,原告的主张即成为了认定事实的充分条件,此时主张责任完全替代了主客观证明责任,从而导致负有举证责任的一方从中逃脱。当然,从民事诉讼理论层面,可以被告未提出抗辩之事实等同于对原告主张之认诺,或是以自我答责的失权理论解释未抗辩乃至缺席被告败诉的原因。但在我国民事无代理人出庭案件将会持续存在、与案件有利害关系的第三人不能有效获得程序保障从而参与诉讼的情况下,则有被主张责任替代从而使得证明责任空洞化的危险,并进一步带来扩大虚假诉讼的风险。“以事实为根据,以法律为准绳”不仅是民事司法的自我要求,也是当事人对民事诉讼结果的期待。以上两点,反映了法庭调查先于法庭辩论,先审查事实再适用法律的思维在我国有当事人面向上存在的必要性。这也即意味着需要对关联分析法、要件事实理论进行一定的本土化取舍与改良。

(三)“先调查后辩论”二阶段庭审与约束性辩论原则是否不可兼容?

有学者指出,在先调查后辩论的二阶段庭审无法契合约束性辩论原则,无法区分狭义的诉讼资料与证据资料。[56]参见段文波:《我国民事庭审阶段化构造再认识》,载《中国法学》2015年第2期,第83-84、99-101页。其中最为核心的问题在于两处,现有庭审结构与约束性辩论原则之一的要求,即“当事人一方提出的事实,对方当事人无争议的,法院应将其作为裁判的依据”是否适配;以及在法庭调查环节的当事人陈述具有诉讼资料与证据资料的双重属性问题。首先,笔者认为实现当事人无争议的事实应当成为法官的裁判依据之前提,在于事实主张的共同点与争议点在证据调查之前进行认证,并不要求请求权基础的寻找、要件事实的适配在证据调查之前进行。申言之,约束性辩论原则要求以当事人无争议之主张约束法院对事实的认定,与该主张是否符合请求权基础或是要件事实不是一个层面的问题。经过法庭辩论作用在于将当事人的事实主张与要件事实相适配,也即裁剪事实的过程。未经过法庭辩论得出的当事人认可以及有争议的生活层面的具体事实可能大于最终有法律意义的主要事实,但是法院以此部分为裁判基础至多出现当事人认可的事实与本案无关的冗余,而不会出现超出当事人意思的超裁现象。也即只要在进行证据调查程序前,当事人通过诉状与答辩完整地陈述了案件事实,并以此得出争议焦点,并不会违反约束性辩论原则。而结合我国的民事司法实践,依据法律及司法解释的要求,争议焦点是法院根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及证据交换的情况形成,确实早于法庭调查中的举证质证程序,更早于法官对案件事实形成心证的时间。而至于当事人陈述作为主张以及辩论的狭义诉讼资料与作为法定证据种类的证据材料难以区分的问题,已经有学者提出仅在当事人亲身经历或直接感知了案件事实的情况下[57]参见王亚新、陈杭平:《论作为证据的当事人陈述》,载《政法论坛》2006年第6期,第105-106页。,并应当坚持当事人陈述的“补充性”,只有在特殊情形下许可其作为证据材料之例外[58]参见段文波:《〈民事诉讼法〉修改应当关注作为证据的当事人》,载《西南政法大学学报》2012年第3期,第112-115页。。通过技术性手段,不至于混淆当事人的主张、辩论与作为证据的陈述。

(四)民事诉讼庭审结构的灵活化改造

对“先调查后辩论”的二阶化庭审进行意义重述后,应当有这样的认识:法庭的结构不应当成为法官法律适用技术与思维的囚笼,而更应当关注对当事人如何进行主张、举证、辩论的指引。加之笔者前文所述即便先进行事实调查也并不违背约束性辩论原则;受当事人诉讼请求以及选择案由的限制,在其范围内进行事实调查与法律适用,仅在当事人对案件法律关系认识与法院产生偏差时以释明方式征求当事人意见,也无违背辩论原则之风险。而在事实认定层面践行自由心证原则,在法律解释与适用上体现法官知法原则,坦率地说,并非是法律关系分析法禁锢了法官的思维。而是绝对的、不允许变通的法庭调查与法庭辩论顺序限制了法律关系分析法的适用与改良。比较域外法的设置,德国与日本均存在恢复辩论制度[59]《德国民事诉讼法》第156条“辩论的再开”,见《德国民事诉讼法》,丁启明译,厦门大学出版社2016年版,第39页。《日本民事诉讼法》第153条“重新口头辩论”、第167条“预备性口头辩论终了后提出攻击防御的方法”、第174条“辩论准备程序终结后提出攻击防御方法”。参见《日本民事诉讼法典》,曹云吉译,厦门大学出版社2017年版,第54、57、59页。,这也说明了即便是先辩论后调查的庭审模式也存在程序倒流以补充攻击防御方法、形成新的事实争点的需求性。而与此相对的,我国民事诉讼庭审也应当允许恢复法庭调查以探究未予查明的法律事实作为新的辩论材料。而恢复法庭调查在自2012年刑事诉讼法司法解释出台即规定,可以说在我国刑事审判中已经经过了长久的运行,民事诉讼对此进行制度移植也具有相当的可行性。

打破了法庭调查和法庭辩论间的绝对不可逆关系之后,方可探讨在“先调查后辩论”的框架下如何更好地发挥法官法律思维对庭审的指挥作用。申言之,在先调查后辩论框架下,法官对各诉讼环节应当达成什么样的认识与目的追求,并基于此展开流程控制。首先,诉状与答辩环节。我国民事诉讼法要求当事人记载原被告基本信息,诉讼请求、事实及理由,证据以及证据来源。这一点与域外立法例类似,日本《最高裁判所民事诉讼规则》,在其民事诉讼法第133条要求记载请求意旨及原因之基础上,也进一步要求记载应当证明的重要事实以及证据[60]《日本最高裁判所民事诉讼规则》第53条“诉状应记载事项”。参见《日本民事诉讼法典》,曹云吉译,厦门大学出版社2017年版,第432页。;而《德国民事诉讼法》第130条准备书状的内容也包括当事人用于证明或反驳的证据方法[61]参见《德国民事诉讼法》,丁启明译,厦门大学出版社2016年版,第33-34页。。诉状环节法院首先可以依据当事人的诉讼请求以及理由识别出本案大致的请求权基础范围,之所以称之为大致的请求权基础范围,是因为基于我国诉讼标的传统旧说以及当事人法律水平的限制,实践中当事人可能并不会在诉状中明确的表达出对具体请求权基础的选择,而是在事实及理由部分表现出对法律关系的描述。而法律关系则可能包含了多个具体的权利基础,例如,合同法律关系项下可能包含了针对主给付义务的请求权、违约损害赔偿请求权、合同解除权等等。此时法官需要通过询问与释明的方式向当事人明确其所依据的请求权基础以及其主张事实与要件事实的符合性,提醒当事人是否已经对于案件完整陈述。而经过诉状的阅读与释明询问环节,基本上可以达到固定双方当事人请求以及请求权基础,了解双方在事实陈述中的争议,并对要件事实以及主要事实形成预判。值得关注的是这种预判受到了许多的批评,认为预判对于当事人而言是一种先入为主且不透明的无法救济的困局。然而,笔者认为所谓预判,是对案件可能涉及的法律规范及其构成要件的提前认识,而非对当事人请求是否成立、举证是否达到标准的倾向性认识。预判在任何的庭审结构中都无法避免,就如德日的先辩论后调查结构,并不在辩论阶段考虑证据问题,但仍然要求当事人在辩论开始前的诉状中记载证据方法,并也会在庭前准备阶段要求当事人进行重要证据的交换与提交[62]参见王亚新:《对抗与判定:日本民事诉讼的基本结构》,清华大学出版社2010年版,第36-37页。,并不限制法官对何种证据材料为重要之预判。这种预判往往可以保证诉讼效率,而以预判为基础的释明、询问与征求意见,更是可以保证法官预判与当事人预判的相对一致性,既保障当事人对事实的有效主张,避免因为过失而发生的遗漏,也避免了裁判突袭。

接着是法庭调查环节,法官应当根据诉状当事人陈述中对于事实的主张情况,对无争议的事实向当事人作法律效果释明,释明自认的条件以及其法律后果,以固定当事人对于该事实确无争议,对于此种无争议事实,可以省略或简化举证程序,即书面审查或简单宣读即可,之所以未完全以诉状无争议替代举证证明程序,是基于我国对自认时间范围的限制[63]参见陈杭平:《再论我国“非约束性”自认的修正》,载《中外法学》2021年第4期,第1060-1061页。,即《证据规则》规定“自认的事实与已经查明的事实不符的,人民法院不予确认”,若法院对某些事项已经形成心证,可以排除当事人相反的自认。笔者理解这也是基于打击虚假诉讼,保护案外人或公共利益之考量。而针对当事人在诉状中即表现出争议的事实,法院应当将其作为事实层面的争议焦点进行重点的举证质证。法庭调查环节的目的在于,将在诉状环节形成的对要件事实的预判具体化,首先通过要件事实筛选出与本案相关的主要事实,并且依据证据法理论对证据的证据能力以及证明力进行判断,最终得出一个主要事实群。但此时由于没有经过辩论阶段当事人对于请求基础以及要件事实的辩论,因此并不能引入证明责任直接判定某一方当事人承担不利后果。这也即意味着,以上所称的以要件事实为标准的筛选,是意图筛除与法律关系无关的纯粹生活性事实,这些事实由于并不形成法律关系,应当被排除而无需证明。而留下的则是与要件事实相关的法律事实,事实群可能因为辩论阶段要件事实的确认而具备主要事实的性质,例如,权利人父母以权利人的名义出卖了房屋被证明,其以无权处分抑或无权代理,还是以合同为权源的有权占有来评价在法庭调查阶段无法得出结论,但其至少能成为法庭辩论阶段所依据的事实材料,并在权利基础明确后得以适用。而此时法律事实存在两种状态。一是法官形成了确认心证的事实。包括法官已经对事实达成了确认为真的心证,以及确认不存在的事实,也即对主张的事实当事人没有提出证据证明,或者对方提出的证据足以让法官产生该事实不存在的心证。此类事实可以作为法庭辩论阶段判断是否符合要件事实的直接材料。二是穷尽了举证手段而在法庭调查结束后仍然处于真伪不明的事实,由于尚未经过法庭辩论并不确定最终原被告所争议的要件事实,且“真伪不明”所对应的解决方法为客观证明责任,属于法律适用范畴[64]根据学者观点,真伪不明状态的形成属于事实认定,而证明责任的分配属于法律适用。参见许可:《民事审判方法:要件事实引论》,法律出版社2009年版,第64页。。因此这种真伪不明的状态也应当作为法庭调查之结论予以暂时保留,而在法庭辩论阶段以证明责任分配予以解决。

再接着是法庭辩论。法庭辩论中的法律适用技术可以引导当事人以要件事实的方式进行展开辩论,并且依据调查阶段得出的事实认定判断是否符合要件事实。最直观的体现在争议焦点的总结上,应当以具体的构成要件作为争议焦点,且争议焦点之辩论应当是有顺序的,以诉讼理由成立为辩论抗辩是否成立之必要前提。之所以笔者在此处更倾向于要件事实而非请求权基础规范。原因在于第一,请求权基础思维在规范寻找上更加谨慎全面,但是其成立仍要回归要件事实是否成立之上。而在实践中,请求权基础成立的多个要件并非均具有争议,就如返还原物纠纷与善意取得交叉的案件中,被告主张善意取得,即意味着对成立规范中“相对人占有标的物”这一要件的承认。由此,要件以及要件事实乃当事人辩论中争议的最小单位。第二,我国民法典中的请求权基础规范中存在将消极事实以积极方式规定的情形,而以请求权基础规范作为争议焦点容易忽略对证明责任的合理分配。例如,本文示例的相对人无权占有、相对人善意(相当于无过失);又如常见的合同生效要件中的“不违背法律法规、公序良俗”。以上按照规范分类需要由主张者承担证明责任,而根据证明责任分配通说均由反驳者承担证明责任。辩论的内容重点在于已被法庭调查确定的事实是否符合要件事实;法庭调查中得出真伪不明结论的事实在要件事实主张后该由哪一方承担证明责任。而辩论的内容阶段化则体现在,当查明事实不符合诉讼理由要件事实,则原告该请求不应得到支持,无需判断被告抗辩;当事实均符合诉讼理由要件事实,再进行以抗辩为内容的辩论,若抗辩事实不符合要件事实,则原告该对应请求被支持,无需判断原告之再抗辩;若诉讼理由成立且均有与之对应的抗辩成立,则要么进入再抗辩之辩论与审查,要么因原告无再抗辩之提出而其诉讼请求不应当被支持。除了对要件事实是否被满足,也即某法律规范能否在本案中被适用的辩论之外,法庭辩论阶段还可能对法律解释,也即要件事实本身之构成进行辩论。如果在法庭辩论过程中发现,需要作为涵摄小前提的事实超出了法庭调查所得出的事实群,应当由当事人对迟延主张该事实说明理由,理由正当的应该恢复法庭调查对该事实真伪进行判断,在辩论阶段发现法庭遗漏了当事人的事实主张也同样应当恢复法庭调查。

最后作出裁判与判决说理。与庭审的阶段化对应,我国民事判决书也多采用先说明本院认定事实,再阐述本院认为的理由部分。在本院认定事实部分,民事司法实践中有的判决书采取先罗列原被告证据,再将法院最终认定的事实以时间顺序统一整体描述的写法;有的判决书则着重说明原被告举证的证据能力与证明力,明确其证明对象是否成立。笔者倾向于后者,因为针对法庭调查而言,认定事实群是法官内心之结果,而依据证据判定证明对象是否存在则是贯穿过程始终的。而为了保障当事人对法院明确案件事实的期待,整体事实的叙述可以保留。在本院认为部分,传统的法律分析法以时间发展为说理结构,而经过改造后应当以攻防模式进行说理,也即按照“理由-抗辩-再抗辩”之顺序[65]司法实践中,已有法院尝试以此结构进行判决理由之说理。参见北京市第二中级人民法院判决书,(2016)京02民终943号。,与法庭辩论阶段相对应,在此不再赘述。

结 语

庭审结构之设置,应当考虑到法官面向的法律适用技术需求,也应关注当事人面向的理解与适用法律水平低、追求事实查明的现状。在当事人面向上,当事人期待先进行事实查明,以进一步期待法院在案件事实的基础上对于其进行法律指引;在法官适用法律之角度,总体而言司法实践中大多数案件表现为简单案件的裁判,法律关系适用法不存在明显的缺漏,甚至在简单案件中以时间顺序探讨法律关系的成立与变更,相较于请求权基础的检索与展开更为简明,现有“先调查后辩论”的二阶段庭审与法律关系分析法大体相适配。而复杂案件中,确实需要法官以请求权基础思维或要件事实理论对当事人的请求进行展开、与主张事实进行匹配,但以上两种法律思维之核心在于从特殊到一般的法律展开结构与攻防式的庭审顺序构造。而这两点核心在允许程序回流的情况下,与“先调查后辩论”的庭审构造也可以适配。法律适用技术根植于法官思维,而通过诉讼指挥与释明的方式体现在庭审之中,这就要求民事诉讼立法在庭审结构上能够尽量给予法官灵活性,而非以绝对化的庭审结构限制法官的思维。因此,在保留现今庭审顺序的基础上,应当允许程序回流、阶段合并、甚至个案中的阶段省略与倒置等情况,充分保障法官思维在庭审程序中的流畅运用。

当然,灵活地保障法官思维不仅体现在庭审结构之设置上——庭前准备如何进行、是否集中审理、甚至法官庭前指挥的送达方式均可能影响法官思维的实现。但需要注意的是:庭前准备程序、集中审理主义等已不再是某个法系之专属。虽然大规模的庭前准备与集中审理最开始仅适用于证据分离主义的英美法系陪审制度,但各个国家为提高庭审效率的司法改革已经让制度有了跨法系的融合与借鉴——例如,采取证据结合主义的德国也要求尽可能地在主期日一次集中审理[66]《德国民事诉讼法》272条“加快诉讼进程”,诉讼通常应当在一次经过充分准备的言辞辩论期日(主期日)结束。参见《德国民事诉讼法》,丁启明译,厦门大学出版社2016年版,第62页。;日本在主期日前有第一次口头辩论期日、准备的口头辩论期日、书面准备程序等多种为主期日整理争点的准备程序,以及第一次口头辩论后直接经后续期日开庭作出判决而无需主期日之指定,充分体现了对程序灵活化的保障[67]参见王亚新:《对抗与判定:日本民事诉讼的基本结构》,清华大学出版社2010年版,第121-123页。。灵活化同样是各国设计案件审理程序与庭审结构的重要考量。