凉山彝族“斯色那”疾病的传统表达与当代解释

李小芳 罗木散

自20世纪70年代以来,格尔茨(Clifford Geertz)的解释人类学被引入到了“人文医学”的研究范畴。克莱曼(Arthur Kleinman)和古德(Byron Good)将对医疗现象的研究聚焦于理解社会特定文化和患者之间的关系,分析世界各类医学传统中与病患相伴而生的文化结构与过程[1]。在此研究视角下,医学人类学对疾病现象达成共识:疾病发生并非完全取决于生物因素,还受到文化的影响[2],因此认识疾病要从“当地人观点”入手,尊重并理解患者及其家属对疾病的解释,从而建立多元化的医疗认知体系。对“当地人观点”的理解也是学界研究凉山彝族社会医疗问题的主要路径。巴莫阿依认为凉山彝人通常将生理感受与信仰体验结合起来,并借助仪式来认识疾病和寻找策略[3]。曲比阿果强调凉山彝族社会存在的多元疾病认知和治疗方式,并将地方性的医疗文化看作增强公共卫生政策和措施有效性的重要前提[4]。蔡富莲从凉山不同的疾病现象入手,对彝族传统疾病现象进行了深入的文化分析,所研究内容包括多个方面:彝医的重要基础理论“风邪染疾”理论[5];相当于生物医学中瘟疫的“疟娜”和囊括了肺炎、肝炎、肾炎、结核等慢性疾病的“惹娜”两种疾病;麻风病及其治疗仪式[6];毕摩预防“斯色那”疾病的经文《斯土色土》[7]。周如南认为在深受现代性冲击的今天,彝人围绕疾病形成的文化应对机制仍然通过毕摩仪式、家支制度、神灵观念、道德经济的整合而发挥重要作用,显示出与现代性裹挟下强势的国家主义和科学主义话语思维不同的疾病治疗和临床关怀路径。[8]这些研究主要聚焦于理解彝族社会中的传统疾病认知及其在当下的实践过程,而很少注意到那些被强调具有“传统性”的疾病类型在当代社会中已经被赋予了新的内容和意义。就像本文所关注的“斯色那”,已经超越了传统的疾病认知范畴,成了当地人在现代社会与不同疾病遭遇后产生的具有动态性的疾病理念。

凉山彝人将身体的疾病与疼痛统称为“那”,“斯色那”作为一种地方性特定疾病的统称,被当地人视作是每个人都可能患上的疾病。从传统彝族毕摩经书来看,“斯色那”由一种来自未知世界的自然怪灵“斯色”所致,主要致病于手、脚、腿、腰、头等人体部位,最常见的症状是脚肿、嘴歪、关节疼痛等。但在当下彝人的日常生活中,“斯色那”已经具有了更为丰富的意涵,甚至能囊括诸多现代医学体系下的疾病种类。例如,由于风湿病在当地比较频发,加之“斯色那”症状和风湿病有着很多相似之处,当地人常将“斯色那”作为对风湿病的地方性称谓。通过分析传统经文和现实世界中彝人对“斯色那”的不同观点,可以看到“斯色那”是他们理解当下众多身体疾病的重要路径。本文主要基于凉山彝族自治州美姑县洛觉村为期一年的田野调查,该村是美姑县合姑洛乡乡政府、卫生院和中心校所在地,可称为该乡的中心,全村有230户,700多人,共分为7个村民小组。

一、“斯色那”病因的传统“解释”

现代医学还未在疾病治疗过程中占据主导地位之前,人类社会一直试图建立一套抽象概念来诠释生老病死,进而渗透到日常生活中,且经常涉及该人群的宗教和宇宙观。人们借助未知的神秘因素来解释身体出现的各类疾病,同时也借助神秘的信仰力量来应对疾病。彝人在长期与自然相处的过程中,发展出了自己的疾病理念,“斯色那”就是其中尤为常见的一种解释和疾病的应对方式。“斯色那”疾病通常在毕摩文化体系下被当地人解释、理解以及干预,在地方社会几乎形成了具有权威性的传统医学理念,在某些时候还能与现代医学相互补充。

凉山彝人虽逐渐认可现代医学的功效——尤其是针对一些“急症”,但经常倾向于以传统的文化概念或信仰体系来解释疾病的“最初”或“真正”的原因。在凉山本土,“斯色”的概念由毕摩和苏尼来识别与界定,对其来源的解释也完全依靠于毕摩和苏尼。毕摩被认为是“念诵经文的长者”,是专门替人祭祖、祈祷、祭祀的祭师,也是彝人心目中有知识的老师;苏尼则是彝族社会中的萨满,具有驱鬼治病、占卜、诅咒等法术。[9]实际上,毕摩在解释和治疗“斯色”的过程中更具有话语权。因此,在阐述“斯色”来源时,通常以毕摩所念的“斯色毕”口头经(表1)进行追根溯源。

在毕摩经书的解释中,“斯色”来源于地下界。毕摩将整个宇宙共分为三层,构成三界:最上一层为天上界,居住着彝语称之为“始穆玛哈措”的天人,天人身躯比凡人高数倍;中间一层是地上界,居住于此层的人彝语称“居措”,即中间人,也就是凡人;最下一层为地下界,居住着一种微型人,彝语叫“德措”,即地下人。而“斯色”也来自地下界,一般分为“穆乌斯色”“底曲斯色”“达俄斯色”,即天空来的“斯色”、原野来的“斯色”和地下来的“斯色”三大类。这里的天空、原野与地下均指地下界中的三界。同时,毕摩将这三类“斯色”用黑、花、白三色作为其标识,称其为“天空斯色白”“原野斯色花”与“地底斯色黑”。这里的白色、花色和黑色均为程度副词,意为天上来的“斯色”致病能力最弱,称之为“白色斯色”,它主要致病于人的头面部;原野上来的“斯色”致病能力趋于中间,称之为“花色斯色”,主要致病于人的躯体;地下来的“斯色”致病能力最强,称为“黑色斯色”,主要致病于人的四肢。

“斯色”的来源和分类都包含着彝人对疾病、自然和社会的理解。当地人根据彝族传播社会阶层(君、臣、毕、匠、民等)、关系(家支、姻亲、家庭、兄弟、近亲、远戚、君民、主奴等)、以及生产生活,将未知世界视为同样完整的神灵空间,就有了大地上人、鬼、神共存的宇宙观念。“地下”作为一个未知世界,既是一个鬼怪、神灵汇聚的空间,也是彝人认识疾病的想象空间。因此,为了让主人家免受疾病的侵扰,使居住地免受灾难,要对来自地下的“斯色”进行预防、封锁和镇压。

二、“斯色那”作为“理解”身体疾病的特殊通道

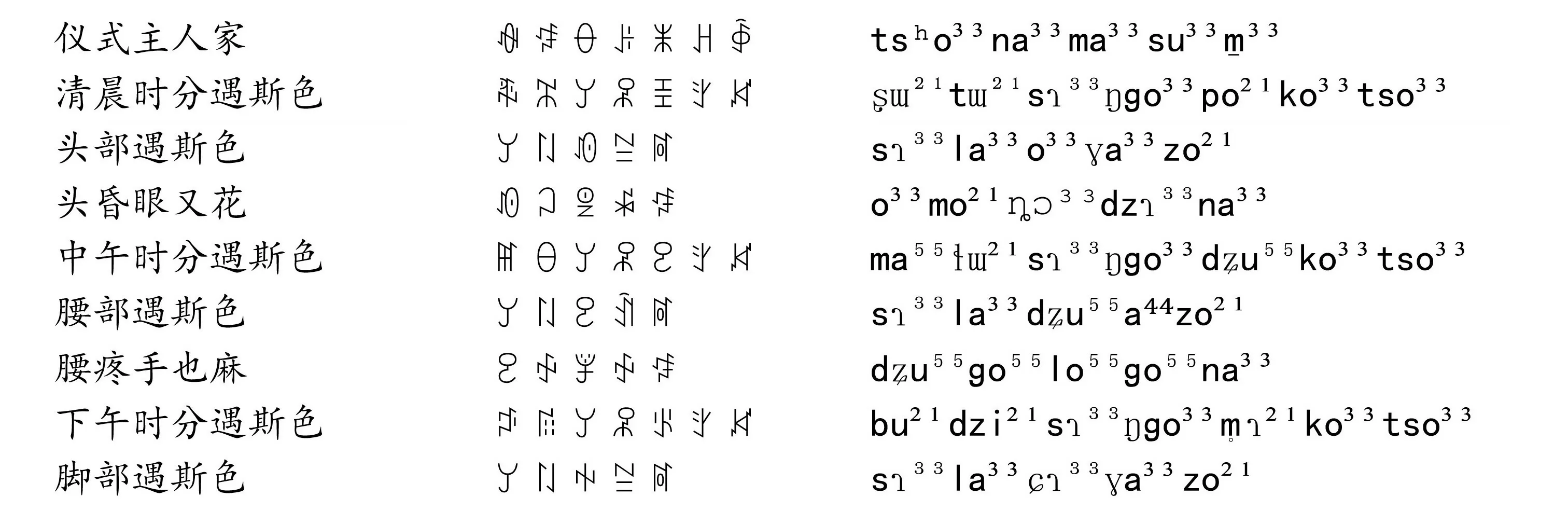

毕摩经书中历数了“斯色”给人间带来的灾难与苦痛。《祈道求理》(表2)是治疗“斯色那”仪式中毕摩必须念诵的经文,其目的首先是向公正无私的神明“白天父”和“黑地母”控诉“斯色”在人间犯下的不可饶恕之罪,祈求天地日月神灵明察秋毫做出公正客观的裁决;其次则是交代仪式主人家邀请毕摩做法禳解“斯色”实属被逼无奈之举。从这些内容中,也不难看出彝人希望与自然万物和谐相处的态度。

表2 《祈道求理》经文(汉文、彝文、国际音标对照)

从经文中能看到,“斯色”带来的灾病既作用于人也作用于其他自然万物。首先,“斯色”在一天中的不同时段作祟于人体的不同部位,清晨作祟于人的头部,使人头昏眼花;中午作祟于人的躯体,使人腰疼手麻;下午作祟于人的手脚四肢,使人四肢酸痛。最终使人生病,痛苦不堪。“斯色”从地下界窜逃到人间后到处作祟。经文中显示,曾居住在森林中以狩猎为生计方式的部落“鲁”和“朵”,生活在深谷(悬崖)中以采集为生计方式的部落“斯”和“乃”,生活在江河之中以渔业为生计方式的部落“木”和“阶”,生活在草原之上以畜牧为生计方式的部落“此”和“批”,还有“尼”和“能”等彝族先民氏族部落均无一幸免,患过“斯色那”。

其次,彝族山区常见的野生动物短尾兔子、黑毛狐狸、叉角麋鹿、黄牙獐子、黑尾羚羊、长尾锦鸡、红颊野鸡、白翅狸猫都曾染上了“斯色那”疾病。“斯色”还使世间花草树木都枯萎,所有江河湖泊都干涸。由此可见,“斯色”从地下界来到人间后既作祟于人也作祟于动植物和山川河流,所到之处无一幸免,致病于人的同时也毁灭了人生活于其中的自然环境,世间呈现出一片荒芜凄凉的景象。

总之,在毕摩文化和经书的描述中,“斯色那”可能对自然万物都造成伤害。这使得彝人在遭遇到一些突发的身体疾病或自然灾害时,通常将其与“斯色”联系在一起,从而做出“合理的解释”。这体现出在彝人的自然观念中把万物与人类视为一体,同遭伤害,也将共同面对灾害。

当然,“斯色”带来的灾病在彝区通常会被人理解和接受,主要在于其没有传染性,患病过程更具有“意外性”,是一个自然发生的过程,与人的“命宫”、“岁位”等联系在一起。例如经文中所言,“兔子患了病,短尾未传染;狐狸患了病,黑毛未传染……”,指的是 “斯色那”虽然具有很强的破坏性,但并无传染性,他的病症主要表现在四肢和头部,症状稳定,只会作用于被“斯色”缠上的个体。因此,在凉山彝族社会,风湿病不像麻风病、肺结核和狐臭那样让当地人忌讳和害怕,人们能够较为轻松地应对“斯色那”带来的伤害。正是因为“斯色那”没有被“污名化”,它在当下的彝族社会中才逐渐对它有了更多的解释和分类方式,诸多现代医学的疾病也被彝人归入“斯色那”的疾病认知范畴。

三、“斯色那”的当代解释:“多元一体”的疾病观念

凉山彝族对地方常见疾病有一套自成体系的拟人论病因解释系统。例如,瘟疫在彝族毕摩文献中相当于“疟娜”(猴瘟),其病因解释为“疟娜”源自天上,它从天上降落至生活于高山的猴群中,而这些猴群同样来自天上,彝族先民与猴群共同生活在山脉、森林、草原、河谷等地,人们与猴群始终保持着密切的联系,由此认为猴群将疾病传播给了人类。可引起麻风病“粗”是由来自天空中的雷电、暴雨、狂风等引起的,如人被雷击中,或触碰了刚刚被雷击中的人、土地、石头、动植物等或喝了被雷击过的水等都可能得麻风病。同样,风湿病在现代医学中被认为是由感染、遗传、自身免疫、内分泌和环境因素等引起的疾病,因其病因复杂、病理表现多样、且治疗难愈,目前临床治疗仍然停留在缓解症状而不能阻止病情发展的阶段。但在凉山彝族人看来,医院里诊断的风湿病就是“斯色那”的一种,可以被毕摩主持的治疗仪式所治愈。

“斯色那”属于现代医学的风湿病一类[10],或者说“斯色那”是彝族对风湿病的认知[11],这样的观点在地方社会和学界已经形成一定的共识。由于风湿病在当地比较频发,当地人也习惯于将其与“斯色那”联系在一起,例如在谈及“斯色那”时会毫不犹豫地说,“斯色那就是医生说的风湿病”。但是深入田野后就会发现,“‘斯色那’就是风湿病”的说法,是近几十年来彝族社会被纳入到现代医疗体系后才逐渐产生的。当医院的医生无法用彝语向当地彝人描述风湿病的症状和原因时,会将其笼统称为“斯色那”,从而为当地人找到合理的现代医学解释路径。在当地较为普遍的语境下,所谓的“风湿病”更多指的是“风湿性关节炎”;而当下的“斯色那”不仅包含风湿病的各类症状,还囊括了其他一些病症,已是一种“多元一体”的疾病内容与观点。从洛觉村的田野调查所获取的资料中,大致可以将最常见的“斯色那”疾病简括为:风湿类疾病(风湿性关节炎与痛风最为常见),神经性面瘫,劳损伤,精神疾病,艾滋病等。深入观察这些疾病在个体身上的反应,就会发现它们都有着明显的外部病变症状。同时,“斯色那”在当下已经不是单一的疾病或某类症状,而是具有了广泛的内容和意义。

(一)“斯色那”与风湿性疾病

风湿性疾病泛指影响骨、关节及其周围软组织,如肌肉、肌腱、滑囊、筋膜等的一组疾病,包括由感染(如Lyme关节炎)、免疫(如类风湿关节炎)、代谢(如痛风)、内分泌(如肢端肥大症)等异常,以及退行性病变(如骨关节炎)、地理环境(如大骨节病)、遗传(如粘多糖病)、肿瘤(如多发性骨髓瘤)等因素所引起的骨、关节及其周围软组织的一大群疾病。风湿性疾病可以是全身性,也可以是局限性;可以是器质性亦可以是功能性[12]。风湿病的常见症状表现为疼痛、僵硬、肿胀、运动受限、软弱与无力、雷诺现象等,其中疼痛为最主要的症状表现,大部分都是由不同原因引起的关节炎。如,类风湿关节炎的主要病因为感染、遗传、免疫紊乱、内分泌失调等,另外寒冷、外伤、潮湿、疲劳、吸烟、精神等因素会起到加重或诱发的作用。

作为临床医生,从临床实践入手,就可以把病变在关节、肌肉、骨、软骨、肌腱和滑囊,表现为疼痛(以关节痛为主),多呈游走性,并有不同程度运动机能障碍的一组疾病群,不论病因如何,统归于风湿性疾病范畴。作为病理工作者,从组织病理角度认为这些疾病的主要病变在结缔组织,因此称之为“结缔组织病”。作为免疫工作者从发病机理角度研究,认为这些疾病多由免疫调节缺陷所致自我识别障碍,体内产生大量自身抗体而破坏了自身正常组织导致“自身免疫病”。这三者间既密切相关又各有所指,研究范畴交织在一起[13]。

美国风湿病学会(ARA)1963年制定的风湿性疾病分类方案分21类,1983年修订方案将其分为十大类包括百余种疾病,这方案已被世界卫生组织(WHO)采纳,其中以全身性结缔组织病(包括类风湿性关节炎、青少年类风湿性关节炎、皮肌炎、全身性筋膜炎、风湿性多肌痛、复发性软骨等)、与脊柱炎有关的关节炎(包括强直性脊柱炎、Reiter综合征、牛皮癣性关节炎、肠病性关节炎)、骨关节病(包括骨关节炎、退行性关节炎、肥大性关节炎、增生性关节炎等)三大类最为常见,还有代谢与内分泌疾病伴发的风湿状(痛风、假性痛风等)也较为常见[14]。

由于“斯色那”与上述所列风湿性疾病的症状有着诸多相似之处,当地彝人在谈及“斯色那”问题时都认为“斯色那就是医生说的风湿病”。从当地的田野调查中我们可以看到,在风湿类疾病中,风湿性关节炎、神经性面瘫更多困扰着常年生活在当地且年纪较大的彝族人,特别是50岁以上的人群所患的“斯色那”多数与此相关,这似乎与他们所长期生活的自然环境不无关系——潮湿、阴冷、雾气重。随着彝人不断向外流动,其生活的区域不再固定于单一的场所,风湿性关节炎和神经性面瘫也不再具有地域性,因此年轻一代的“斯色那”更多表现为“痛风”。痛风就外部症状而言,与风湿性关节炎有相似之处,都表现在关节上的酸痛、肿胀。近一二十年来,痛风现象在凉山社会广泛出现,已成为当前彝族“斯色那”病例中最为普遍的类型。这与彝族人的生活习惯相关,在物质条件突然性改善的情况下,人们无节制地享用啤酒和肉食,导致痛风问题越加严重。因此,将“斯色那”与风湿性疾病联系在一起,既提供了解释身体病变的乡土观点,也是当地人的求医之策。

(二)“斯色那”与肌肉劳损

肌肉劳损是一种慢性的反复积累的微细损伤,是肌肉、韧带等软组织因积累性、机械性等慢性损伤或急性扭伤后,未得到及时有效的治疗,而转为慢性病变所引起的一系列症状。发生在肌肉活动过多或静态姿势下肌肉持久紧张的部位。患者多有不同程度的外伤史或急性损伤后未彻底治疗的病史,肌肉无力、劳累、酸痛、局部压痛、活动范围受限、劳动能力下降等。主要表现为患处疼痛、压痛和功能障碍。肌肉劳损在传统的彝族观念中并不存在,或者说很少被强调。所以许多洛觉村的老人在表达自己身上因常年劳作而积累下来的损伤时,都将其称为“斯色那”。这样的观念与他们缺少医学知识有关,但也是由于“劳累而导致损伤”在彝族社会并不是一种光彩的解释,所以人们更愿意将其称之为“斯色那”。

在洛觉村有5名65岁左右的老人,常年受困于肌肉、肩背酸痛的症状,具有明显的肌肉劳损症状。在接受访谈时,老人们都坚称自己所患病症为“斯色那”,并且已做过多场仪式,但始终不见好。而仪式治疗没有成功的原因,他们都认为只是因为自己没有及时做仪式治疗导致无法治愈。他们坚信身上的病症是“斯色那”。然而,当我进一步与他们相处后,便能发现他们实际上也会求助于现代医学,甚至形成了一个治疗小团体,互相推荐药物和相互帮助,而不仅仅单纯依靠毕摩仪式。可以看到,无论是在哪种话语表述情境下,他们始终不会承认自己的疾痛会与肌肉的损伤问题相关, 即使他们已经长期依靠药物治疗来缓解疼痛。

老人年轻的子孙们则对他们的症状十分清楚,都认为“干了一辈子活,到老了肯定会有一些疼痛”。在洛觉村的自然环境下,当地人的劳动强度是很大的,在一年的生产周期内几无休息的时间。早些年,劳作大都依靠人力,这些老人在年轻时都是村里出了名的能干之人。他们时常不知劳累,并且肩背力量惊人,能够肩扛或背起远超于自己体重的物体。他们中间较为健谈的一位老人讲述了如下这段话:

“自从得了‘斯色那’以后,我是什么也干不了了,以前我力气很大,从来不知道累,可以从早上一直干活到晚上,可以背起两百多斤的土豆。要不是现在得了‘斯色那’,我肯定还能继续干活,不像现在只能呆在家里面,吃药做仪式都没有好起来,也不知道怎么回事,可能是最开始得了‘斯色那’的时候没有好好去做仪式,现在已经治不好了。”

这也表明,疾病的症状有时候会在不同的社会文化背景下被赋予新的含义,并且不同群体对同一症状也有不同的反应和理解路径。对身体疼痛和疾病的表述,可以被当作一种地方性的文化反应, 从患者的理解方式中,我们能进一步窥探地方社会的疾病观念。在本文的案例中,与肌肉劳损相比,“斯色那”是更为合适的疾病解释路径,也更有利于地方社会理解和应对这一病症。

(三)“斯色那”与精神疾病

除了上述的解释路径外,彝人还会将精神疾病纳入到“斯色那”疾病范畴中,并以相应的仪式进行治疗。在毕摩看来,“斯色”作祟于人的头脑时,就会导致病人出现精神疾病。然而,不同于彝人对风湿性疾病、艾滋病和肌肉劳损等的认识,当地人之所以将精神疾病归入到“斯色那”病症中,除了希望这一疾病能被正常对待外,还有一种“有病乱投医”的无奈。精神疾病在彝区通常具有“污名性”,个人的精神疾病可能会被当作是一种家支遗传,从而使其在通婚过程中备受其他家支的排斥。因此,找到合理的解释路径来解释精神疾病在个体身上的反应,对于维护个体和家支在当地的社会形象,显得尤为重要。此外,精神疾病在现代医学的治疗中,费用昂贵、过程复杂,并且由于不能短期见效,很少受到彝人的青睐。“斯色那”由于其定义广泛,在当地也未被“污名化”,并且治疗方式成本较低,患有精神疾病的家庭在尝试过其他诸多治疗途径后,更愿意选择去进行数场治疗“斯色那”的仪式。毕摩解释治疗精神疾病时,同样以“斯色”致病于人脑来解释这一疾病,并将其纳入到“斯色那”的疾病范畴中,同时认为该仪式能将其治愈。

(四)“斯色那”与艾滋病

“斯色那”疾病类型的包容性还表现在它能囊括一些具有“污名性”的病症,正如前文所述的精神疾病、劳损伤等。凉山彝族社会中的艾滋病在早期医学解释没有完全被了解和接受前,当地人通常认为其是“斯色那”的一种症状。在当今凉山的某些地区,有些患者为了避免疾病污名带来的伤害,仍会将艾滋病解释为“斯色那”。不同于最初由于医学知识缺乏而做出的解释,当下将艾滋病视为“斯色那”多数时候是个体为了改善自己的就医环境而选择的策略,即便他们知道艾滋病并非“斯色那”,也愿意以此进行解释。

艾滋病(Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS)的中文全称为“获得性免疫缺陷综合征”,是由人类免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus, HIV)损害人体的免疫系统而引起症状和感染的传染性疾病。HIV病毒主要破坏人体的T淋巴细胞防御系统,其中辅助性T细胞是HIV主要攻击和破坏的靶细胞,它在传入这种细胞后,使其破裂、溶解直至消失,从而减少机体的辅助T细胞的数量,使人体的细胞免疫功能遭到破坏,最终让人体对平时没有致病能力的微生物丧失基本的抵抗力,产生致病性感染,最后发生恶性肿瘤而导致死亡。与“斯色那”其他症状相比,艾滋病要有一定的关节炎反应。尽管临床上HIV感染引起的关节炎并不少见,据统计约占HIV患者总数的5.5%[16],但大多是在病程后期出现[17],关节疼痛特点为间歇性、较缓和,一般可持续数周[18]。这些症状,明显与彝人所认为的“斯色那”有一定的相似之处。

HIV感染相关性关节炎的确切发病机制目前并不是很清楚,可能有以下几个方面:第一,HIV病毒对关节滑膜组织的直接损害,导致关节炎症。第二,HIV或机会性感染病原体或其代谢产物可能通过介导机体免疫反应而导致类似自身免疫性疾病表现,其中包括关节炎。第三,HIV感染导致免疫缺陷,可引起反复的机会性感染,而机会性感染病原体可以是导致个别HIV感染患者发生关节炎的直接原因。[19]无论科学上如何解释艾滋病感染引发的相关性关节炎,彝人都可将其归咎于“斯色那”的范畴内。

艾滋病曾波及凉山州全州17个县市,呈现出局部地区高度流行趋势,许多彝人深受其害。然而,即便已经被现代医学所定义的艾滋病,在凉山因其某些症状与“斯色那”相似,时常被解释为“斯色那”。此外,近些年来,备受艾滋病困扰的村庄有时候也将其称为“斯色那”,特别是一些患者为了避免因艾滋污名带来的生活困境,更愿意寻找更为“传统”和符合地方评价体系的概念进行表述。所以,当艾滋病引起的某些症状开始在个人身上体现出来时,人们会求助于毕摩,举行“斯色毕”仪式。

在凉山布拖县的调研中,笔者亲历了几场艾滋病患者前来求助于毕摩举行的治疗仪式。县城内的一名曲别毕摩深受当地人好评,认为其所主持的治疗“斯色那”疾病仪式十分有效。前来求助于曲别毕摩的艾滋病患者通常已经深受艾滋病的折磨,她们参加仪式时头盖围巾,极少露出自己的头部和面部。她们与其他“斯色那”患者一样,受到毕摩同等的仪式对待,外人也很少知道他们所患疾病与艾滋病相关。总之,“斯色那”与艾滋病在凉山已经被联系在一起,成了一种艾滋病的地方性解释方式,也是当地人深受艾滋伤害后借助地方文化做出的集体性反应。

结语

凉山彝族对疾病没有明确的基于现代医学知识的分类体系,他们的疾病认知是基于其传统文化理念产生的,并且被融进了地方文化解释体系中,其医学知识与其他文化现象时常杂糅在一起。因此,就目前凉山彝族社会对“斯色那”的认知来看,它已经不是日常生活中哪类特定群体的专属疾病,也不是某一类可以完全被界定的疾病,其中不仅掺杂着许多现代医学体系下的疾病种类,也是当地社会民众文化观与疾病观的深刻体现。由于凉山彝族传统社会未形成系统化的医学体系,其疾病解释和分类是基于毕摩文化来实现的,并且通常是一种宽泛的概念,并不同于中医或西医体系下的细致划分。“斯色那”疾病的解释和分类中具有多样性,需要结合传统的彝族毕摩文化和当下彝族社会具体情境才能更好地理解其意涵。在毕摩文化中,凉山彝人更倾向于以“万物有灵”的观念去理解“斯色那”的来源、分类和症状等,并衍生出了一整套的疾病认知体系。在现代医学体系下,我们可以发现“斯色那”在当代彝族社会具有极强的广泛性和包容性,并且这些疾病几乎都是慢性疾病或现代医学无法快速治愈的病症。彝人之所以将许多疾病归咎于“斯色那”的范畴主要基于三种情况:其一,身体反应大致相似且外显的疾病症状,例如关节肿痛、腰间酸痛等;其二,将一些具有“污名化”的疾病纳入到“斯色那”疾病系统下进行解释,以获得地方的承认和同情;其三,将一些治疗难度较高的病症(例如精神疾病)归入“斯色那”范畴,希望得到治愈。这三种情况时常交叉在一起,但归根结底都是彝人在应对相关疾病时的多元策略。因此,我们在探讨彝族的疾病认知时,无法仅仅依靠单一的现代医学体系,还需要在不同的场景中理解其对不同患病群体所产生的意义;并且也不能简单地去展示医疗体系的多重意义,而应关注患者及其社会关系如何利用他们所掌握的地方性知识去认识疾病。