近代媒介视野中的“珠穆朗玛”:作为边疆镜像的想象与竞争

——基于藏文典籍、《泰晤士报》与我国近代报刊的对照审思

操 慧 宋巧丽

随着中国的快速崛起,边疆在国家发展中的地位及边疆治理在国家治理中的地位日渐突出[1]。相较于边疆治理或边疆治理观清晰的国家指向,边疆观既包含国家的认识,又代表民众的观念。具体而言,边疆观是人们对边疆及其形态、边疆与中心关系、边疆与周边关系以及边疆治理的基本认识,是边疆研究的基础[2]。近代以来,伴随“天下”向“国家”的变迁[3],边疆观的建构视野也逐步导向“民众的出场”,即古代国家治理中作为治理对象的边疆民众,开始转变并扩大化为作为参与主体的全体民众,这便使媒体参与民众边疆观的建构呼之欲出。边疆人类学的观点认为,边疆是能够经由文本、话语、实践和事件这些日常生活中各异的表述性的形塑和再造而一直浮现的事物[4]。由此,能效突出又话题聚焦的媒体报道便可作为考察边疆观念及其历史变化的一种参照佐证与分析文献。

在我国丰富的边疆意象中,“珠穆朗玛”最具特殊性与代表性。一方面,“世界第三极”这一地理感知赋予“珠穆朗玛”天然的“屏障”之义,与边疆“拱卫中原”的历史作用切近;另一方面,高度隐喻的民族自豪感与国家认同能够消弭民众观念中承袭历史经验而来的“夷狄”印象,从而拓展“珠穆朗玛”的文化想象。对此,本文选例“珠穆朗玛”进入媒介视野以来的典籍、舆图与报刊呈现,以分析历史上参与国家转型时期边疆建构的多种观念实践,从而在文本话语的对照审思中总结媒体报道在国家展开话语竞争时的应有作为及功用。

一、“珠穆朗玛”的历史呈现:宗教想象与王朝图绘

据藏文典籍《十万宝训》记载,公元七八世纪,藏王曾下令将珠穆朗玛峰一带作为供养百鸟之地,并命名“扎马郎”,有时也会唤作“罗扎马郎”[5]。珠穆朗玛峰地属西藏八大雪山之一,曾名“绒布冈”[6]。据《绒布杂圣志》记载,莲花生大师游历至雪域高原时,将珠穆朗玛峰一带称作“帕竹嘉莫绒”,后又为珠穆朗玛峰开光为神山,取名“次仁玛”,并联合其周围四座山峰一齐命名为“长寿五姊妹神山”[7]。这一宗教传说在民间的附会下,又将珠穆朗玛峰描绘为长寿五天女居住的宫殿。现今在珠峰附近的寺庙中,也供奉有五姊妹女神的仪轨经文。实际上,藏语中的“珠穆”指“女神”,而“朗玛”为“第三”,“珠穆朗玛”即为藏族信仰中的“第三女神”[8]。

融汇宗教意蕴的地理景观形成藏地民众对珠穆朗玛的文化想象。房建昌先生认为,西藏的传统地理概念很大程度上可以说是宗教地理,即以神山圣湖或著名寺庙作为地理的参照和表达,这一现象在吐蕃王朝灭亡后逐渐发轫,以噶举派的实地修行为主要角色,宁玛派以出土文献辅之,配合圣地巡礼,反映在文献上,就成为佛教朝圣指南书[9]。至于明代,西藏的佛教朝圣指南书写传统已近成熟,清代更是达到鼎盛,延续至十三世纪达赖喇嘛后期,由于社会生活的稳定、格鲁派的限制、噶举派的衰落以及帝国主义的侵略等内外多重阻力夹击下才渐渐式微[10]。落于藏地民众对珠峰的认知中,一方面,封闭而偏远的环境导致资源的匮乏与社会的缓慢发展使得人们对世界的朴素认识和情绪感受都需找到强有力的信念支撑,宗教信仰自然担此重任;另一方面,珠峰自身的“高不可攀”与物种多样性构成人们对珠峰一带的认知基质。不同地域的民众有其原生于自然和基于个人生命体验的世界“色谱”,雪山在蓝天映衬下清洁、舒朗的感官体验,加之文化的想象易于给人“神圣”之感,这也更加强化了地理之上的宗教意蕴。

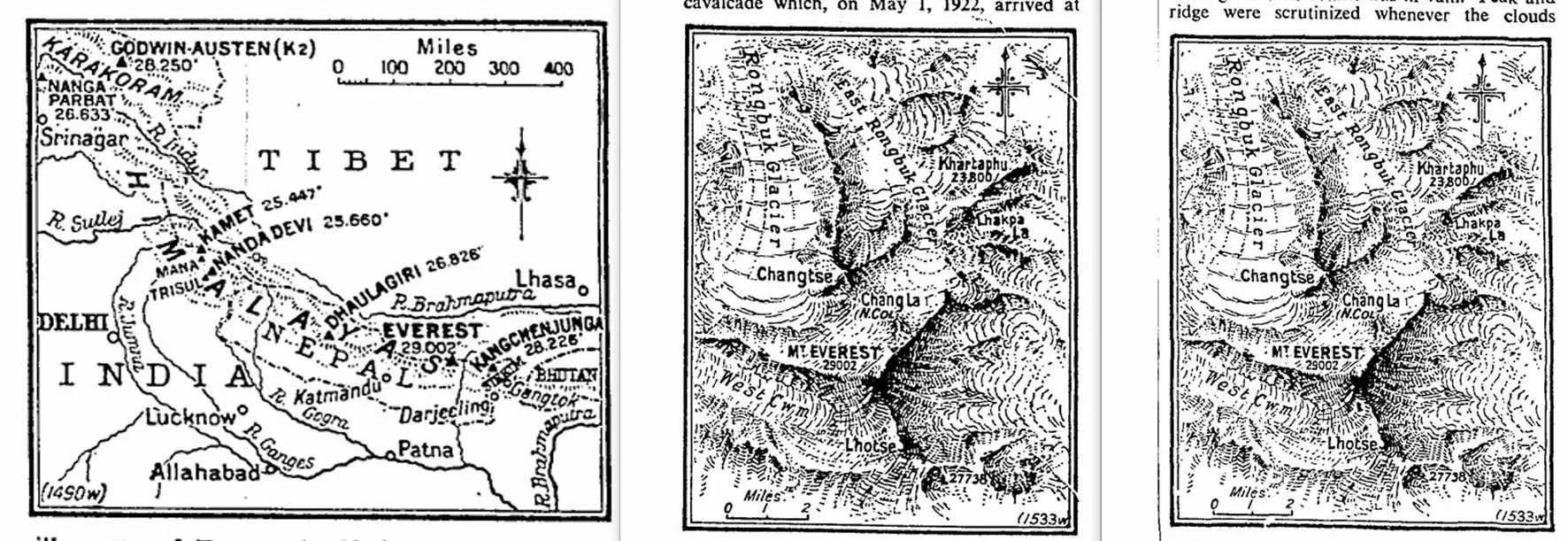

需要注意的是,宗教的文化表达往往与信徒形成较为紧密的内嵌式结构,它通常采取“抵抗式沉默”来面对外部思想的侵扰。于局部来看,这一方式确然捍卫了地方性的思想权威,但在整体视域内,这种抵抗客观上阻滞了信息的互通,“有限”地维系了宗教内部的自洽与运转规则,也同时造成民族利益受损最大化——西藏当地对于珠峰繁盛而深入的文化认识未能遏止近代帝国的文化殖民,我国珠峰一带被英国以科学考察的名义率先测绘并强制易名“Everest”,此后又经西方媒体的宣传而通行国际社会,难能改换的名称就此成为历史的遗憾。但另一方面,造成“历史遗憾”的主要原因并非当地民众在宗教思想主导下的“抵抗式沉默”,地区作为国家的一部分,在出现国际对话或需与他国协商时都应置于国家站位,以国家为主体进行交涉。实际上早在18世纪初,康熙皇帝派专人测绘全国地图时,曾在1709年和1717年两次派遣朝廷官员前往西藏测绘,但由于当时的保存方法有限,且都为清廷封存、密不外宣,因此后世流传中鲜有对这一舆图的记录[11]。今天所见铜版《皇舆全览图》,则是1929年沈阳故宫发现后又经重印的版本,而图中所绘西藏部分,在珠穆朗玛地区则标记为满文的“珠穆朗玛”。1719年的西藏边境标注名称为“朱母朗马阿林”,这也是珠穆朗玛峰最早的汉字译名[5]。

《皇舆全览图》的绘制,不仅将珠峰首次送入中原王朝视野,也从舆图角度明确了珠峰的边界定位。此后由雍正主持编绘的《皇舆十排全图》、康熙主持编绘的《乾隆内府舆图》以及乾隆年间齐召南编撰的《水道提纲》中,都将“朱母朗马阿林”的汉字标注在中国西南边界[12]。此时期封锁的国门防止了外部思想的入侵,但也客观上妨碍了我国本土思想文化的传播。19世纪英国入侵西藏后,罔顾藏地宗教文化的“已知”,又难能获知王朝舆图的“已绘”,于是在测绘考察后自主易名,并借助报刊开启对我国疆域的“话语先占”。

二、话语先占与主权想象:《泰晤士报》中的“珠穆朗玛”

1773年,英国通过东印度公司完成对印度的殖民征服,尔后便展开向中国西藏及周围国家的侵略[13]。1808年,英国人开始进行印度大三角勘察,勘测队在19世纪30年代到达喜马拉雅一带。尼泊尔担心英国借机侵略,遂拒绝勘测队入境,后者只得沿德赖平原勘测。从1847年起,英国勘测队开始勘察喜马拉雅诸峰。1852年,英属印度测量局在印度平原遥感测量珠峰高度后确认其为“世界最高峰”[14]。1856年3月,英属印度测量局局长华欧(Andrew Waugh)为纪念他的老师、前任测量局局长乔治·埃佛勒斯(George Everest),而将珠峰易名为“Everest”。此后,这一名称经相关人士的巡回演讲和《泰晤士报》的公开宣告而通行整个西方世界。为明确影响今天民众对“珠穆朗玛”认识的历史缘起,本文概览自1856年《泰晤士报》刊登并宣告“Mount Everest”名称以来到1949年间对“珠穆朗玛”的所有报道。整体来看,由西方主导的名称争议源自其对中国领土的主权想象,但这同样也造成后世的系列争议,与其对外认识中的想象失实。

《泰晤士报》是英国历史悠久的报纸,享有国际声望,被《不列颠百科全书》誉为“世界第一报纸”[15]。1785年约翰·沃尔特(John Walter)在伦敦创刊后,以摒弃英国国内报纸原有党派立场为办报宗旨,将《泰晤士报》定位为“非党派的报纸”,并宣称从其个人到报纸的运作环节都“无明确政党背景”[16]。这使得《泰晤士报》减少了对政府津贴的依赖,发表言论的独立性也随之增强。实质上“英国报刊脱离政府控制”是19世纪工业革命发展的必然趋势[17]。虽然彼时《泰晤士报》宣称独立于英国党派之外,但涉及海外事务时,其报道依然具有浓厚的主观色彩。对此,马克思评价其“只有涉及王国的对外政策时才是正确的”[18]。维多利亚时代的英国领土遍及全球,因此这一时段被称为英国历史的“黄金时代”,而它也与《泰晤士报》发展的“黄金时代”基本吻合,这则说明《泰晤士报》与大英帝国“血肉相连”的密切关系[15]。

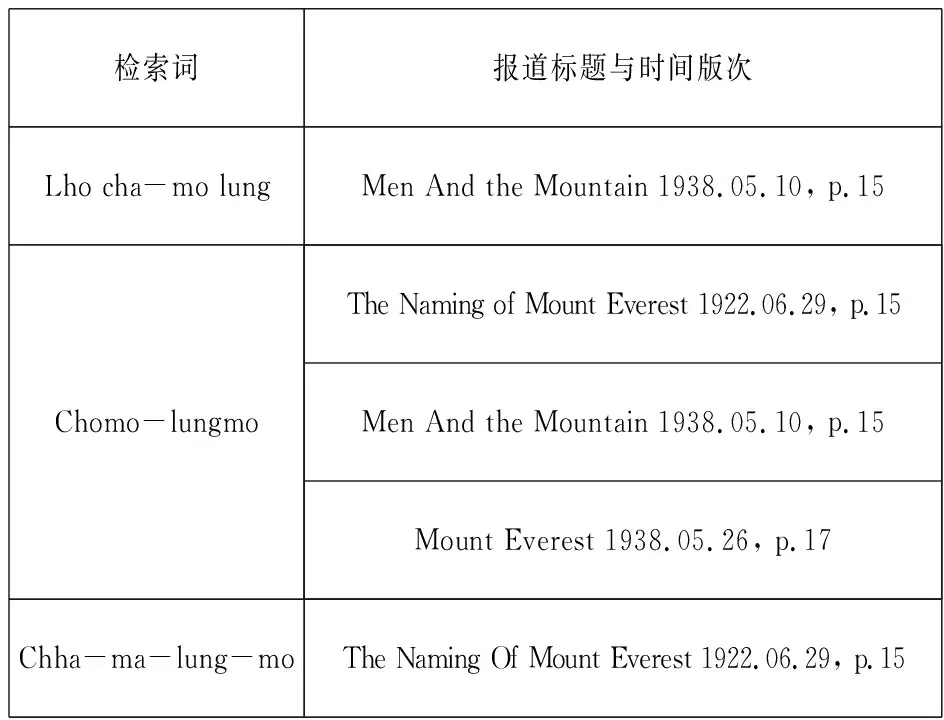

近代以来,《泰晤士报》曾作为欧美主流媒体中重要的舆论工具,多次通过偏向性的报道议程,为其对华的贸易倾销与领土扩张背书。相关报道中充斥着西方国家对华的优越感[19],通过将西藏建构成“蒙昧”和受到沙俄威胁的形象,《泰晤士报》代表英国在舆论上抢先入侵西藏[20]。此外,系列报道中明显的选择性倾向,亦充斥西方对西藏的歧视[21]。在此对华报道惯例下,《泰晤士报》哪怕已知实情,也要配合国家议程来矫饰真相。以珠峰的易名为例,实际上据《泰晤士报》报道反馈,英方并非在早期宣称中未曾寻获西藏当地对珠峰的命名,而是对珠峰已有名称的历史渊源认识颇深。1922年6月29日《泰晤士报》刊发珠峰Everest之名的来源对象乔治·额菲尔士,其子小额菲尔士写给报社编辑的信函,欲补充当年命名事件中的重要信息。信中表明,华欧这一想法实则遵从了默奇森先生(Roderick Murchison)的提议,后来英国皇家地理协会主席在1904年11月10日发表在《Nature》杂志的《Mount Everest》一文中提到,早在华欧易名后的第二年,即1857年的讨论会上,就已有人提出西藏人将这座山称为“Jomo-Kang-Kar”,但在多种力量的干涉与角力下,事实真相不了了之,历史的争论就此搁置。另一1905年出版的书籍亦表明,西藏当时广为人知的珠峰名称为“Chomo-lungma”或“Chomo-lungmo”,而官方材料中又将其称为“Chha-ma-lung-mo”。但在对西藏史实有了进一步了解后,小额菲尔士依然认同道格拉斯(Douglas Freshfield)在1903年出版的《Round Kang-chenjunga》一书中的认识:“直到1856年,当地人观念中都没有对应的名称,但当以Everest命名后,又引起许多人的反对。”为“平息争议”,小额菲尔士回溯父亲在测量局的任职经历与巨力付出,认为父亲对探险队在珠峰的诸多进展贡献颇丰,最终愿意接受个人姓名命名珠峰,也是出于抹不开与利文斯通博士(Dr.Livingstone)多年的交情所致。此外,另有部分《泰晤士报》报道也佐证其对珠峰原有名称的认识:

表1 《泰晤士报》各珠峰名称检索条目一览表①

尽管知晓事实,《泰晤士报》也并不准备扩大真相,这也能在相应报道靠后的版面位置与引起的有限社会讨论中得到验证。由于“志不在此”,小额菲尔士信函刊发后的十多年间,《泰晤士报》中的珠峰报道数量持续走高,但针对珠峰命名的讨论却再未见诸报端。直到1938年,英国方面组成第七梯次远征队去往珠峰考察再度遇阻后,为挽回形象,汇聚民心,报纸在1938年5月对探险队相关经历展开多次报道。而对珠峰名称的讨论也在此时再度兴起。1938年5月10日刊发的“人与山”系列报道之一《珠峰意味着什么 期望被认可的志向》中提到:

西藏人称之为Chomo-lungmo,意为圣母之山,布达拉宫将相应区域称作Lho cha-mo lung,意为鸟群南境。从印度的丘壑上看去,珠峰像一座迷幻又不起眼的尖峰,它大量的山脚掩映在周围巨石组成的阵队中,但来自奉珠山川(Bhong-chu valley)的探险者们表示,从北坡的视野来看,珠峰的景象毫无疑问是宏伟而壮阔的。

联系报道其他同样可以发现,提及命名历史并非出自“正名”之意,而只为引出探险队员的个人经历访谈与借助这段历史回看自1852年英国探险队率先发现这座世界最高峰以来,英国在珠峰取得的考察成绩——以建构正义而强大的英国珠峰远征队形象。这一建构意图在半个月后5月26日报道《珠穆朗玛峰》中也有所显示,报道除表明探险队当下的进展与历史中取得的成绩外,也提到:

在珠峰还被当地人称为Chomo-lungmo的时代,这座山峰不过是地图测绘中一个不起眼的三角测量点,尤其在环卫印度北部起伏而高大的山峰对比下更像一个容易被忽视的小尖峰。

在英方看来,正是英国侵入西藏的考察揭开此前笼罩在珠峰之上为人忽视的、不起眼的面纱,让这座世界高峰出现在世人面前。因此,“新生”的珠峰被冠以“发现者”的名字也就顺理成章,“Everest”的称号足以使后来人都铭记英国在考察珠峰时做出的“重要贡献”。基于此,一桩缺乏历史认识、违背国际惯例的举动被全面“洗白”,甚至不正当的侵占也被假以“对世界有益的发现与探索”之名目,还大大归功于狼子野心的大英帝国。

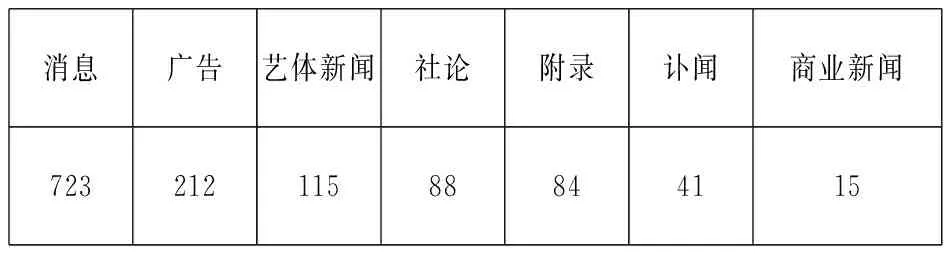

除罔顾真相,坚持使用“Everest”这一错误名称报道珠峰外,《泰晤士报》还通过多元的议程建构,达成媒体秉承国家意志而对他国疆域的“话语先占”。对此,本文在《泰晤士报》报刊数据库①中设置时间节点为1949年12月31日以前,共获得1278条检索记录。不容忽视的是,即便在1952年5月8日,中央人民政府发出正名通报②之后,《泰晤士报》依然坚持“Everest”这一名称直至今天。而在检索获得的相关报道中,最早一条为1856年10月4日的报道《印度与中国》,时值英属印度测量局自主命名半年后,也正是这篇报道作为首度面向欧洲社会公开发行的“宣告”,就此为珠峰打上“Everest”的烙印。针对1856年到1949年间《泰晤士报》的“珠穆朗玛”报道,本文统计了报道的体裁、数量以及主题等情况。首先是相关报道的体裁:

表2 1856-1949年间《泰晤士报》“珠穆朗玛”报道体裁③

从此时期“珠穆朗玛”报道的体裁分布中可以看出,第一,占比最高的消息体裁显示媒体对珠峰议题的重视,同时消息与社论文体的使用表明该报对这一议题所蕴含政治性的判断与定位;第二,广告、艺体新闻以及商业新闻体裁的出现,揭示出媒体欲将珠峰在公众论域中变为常识化、常规化论题的企图;第三,在英国凡是曾与珠穆朗玛峰产生关联的个体,都会列入《泰晤士报》的讣闻名单,使得珠峰经历成为享誉社会的功绩证明。这一加冕仪式背后,亦寄托着《泰晤士报》对珠峰的主权想象。

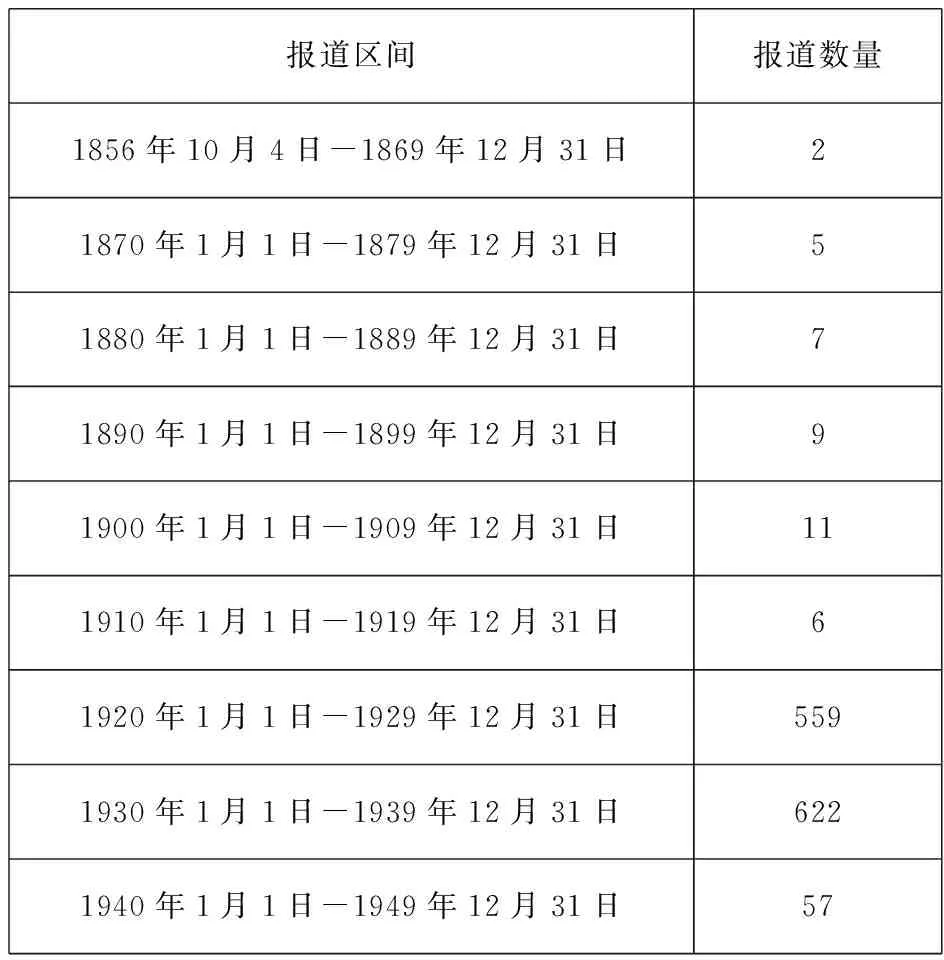

表3 1856-1949年间《泰晤士报》“珠穆朗玛”报道数量④

《泰晤士报》“珠穆朗玛”报道的数量变化,与相应年份英国对珠峰的远征探索息息相关,但同时也为近代英国的国情国策与历史变迁所主导。自1841年深入喜马拉雅一带进行考察后,英国便开始筹划对西藏的步步侵占。1876年,英国借马嘉理事件强迫清廷签订《烟台条约》,获准英人入藏的游历与探路权。1888年,英国发动第一次侵略西藏战争,迫使中国承认英国在锡金的特权,并要求划定边界、开放亚东,以扩大在藏治外法权。1904年8月3日,英军入侵拉萨,使得达赖喇嘛出走库伦,并在此后流寓内地五年之久[22]8。这一时期英国对外扩张的加剧,也受实际国情所迫。自1825年英国发生世界上第一次经济危机后,每隔十年左右经济危机就周期性地重复一次[23]。同期,英国对印度的统治也自1905年起渐露危机,殖民地的离心倾向已经比较明显[23]。尽管如此,1904年在入藏战争中取胜后,英国深知此时期清王朝的统治已危在旦夕,遂加紧对西藏的侵占。1907年8月,英、俄签订《西藏协定》,沙俄承认英国在西藏的特殊利益,英国则默认沙俄在蒙古地方的特殊地位,这也为民国时期西藏、蒙古地方的系列危机埋下祸根[22]12。1920年,西藏政府允许入藏登山,英国皇家地理学会和登山协会遂联手组成“珠峰委员会”,着手组织探险队攀登珠峰,并先后于1921、1922、1924三年展开三次远征珠峰活动[24]。这也是20世纪20年代初期《泰晤士报》珠峰报道数量大涨的直接原因。

1931年3月19日,英国珠峰委员会重新成立。整个30年代,英国的珠峰远征从未停止,但限于极地天气与环境的影响以及攀登者个人经验的缺乏,屡次尝试均未成功。20世纪40年代民国政府多次同英国交涉取消后者在藏的不平等特权,英方均拒绝谈判。此时期美国因需要中国对日本的牵制来保证自身在太平洋地区的利益,因此并未给予英方侵占西藏的正面支持[22]95。进入40年代后,英国的珠峰远征同样未能取得任何进展,但为谋取国内舆论支持,在国力式微之际继续延续民众的“日不落”想象,《泰晤士报》仍不遗余力地报道珠峰议题,并勠力刻画攀登队员的艰苦付出与坚韧意志,以起到凝聚国民共识的重要作用。

除切实的政治意图外,现实世界的剧烈动荡也引起英国社会的观念变化。一战结束后,对战争的恐惧促使英国许多理想主义者希冀政治家不再动用战争手段。但国际局势的风云变化使其只能是短暂的奢望[25]。此后英国社会进步思想和自由主义盛行,加之经济的持续低迷,一度迫使民众转向外部世界寻找精神寄托,而地处东方秘境的西藏正中其选。由此观之,《泰晤士报》珠峰报道的议题内涵也有自相矛盾之处——在政治考量下,突出藏地的“落后”能将英方插手他国领土之行矫饰为正义之举;而在文化期许中,藏地又因为生活的“落后”更显信仰的无价,因而能够成为英方民众思想的栖居地。由此则反映出英国在经早期版图扩张获利后逐步陷入对外战略布局的盲目,一面垂涎他国版图,派兵远征,竭力褫夺;一面不顾国力空虚,“拿得下”并不等同“管得起”,因而只能通过话语争夺来影响观念,建构虚影。此举虽不能撼动他国占有的事实性疆域,但进入话语探讨与文本约束层面的问题依然会遗留诸多争议,这也成为新时期西方国家最为注目且以之掣肘我国的聚焦所在。由此,基于事实性占据的话语争夺尤其是占据先声,对于国家发展的信息生态营建具有相当的重要意义。

而在《泰晤士报》用以争夺话语权的观念实践中,报道主题则呈现以下关切面向:第一,组织类,即由英国官方组建各种形式的珠穆朗玛探险队,通过报道的上下宣介,远征东亚的队伍被建构为秉承皇家意愿的正义之师;第二,文艺类,此类报道主要推介与珠峰相关的文艺作品或文化活动,相较于其他严肃的消息与评论,此类举措面向大众,并将珠峰的认识广泛而深刻地传入英国民众观念中;第三,机构类,此类文本多为相应机构的推介广告,“珠穆朗玛”或作为内容的隐喻,或作为重要的参与主体出现,其中有关交通、邮政的内容多为报道对本国交通网络之推介。此时“珠穆朗玛”作为重要的地理标志,既定位了媒体认识中国家权力的范围,也表征着国家威权在异域的施展作为;第四,人物报道为人物专访或具有珠峰经历人士的讣闻,媒体通过加冕手段,赋予珠穆朗玛无上的文化威权,英方作为权力的建构主体和所指对象,在行使“权力”之初便自然带有话语层面的先占意味;第五,政治类,将珠峰议题作为政治内容来谈论,且涉及政党、官员的意见,足见多年间英国自上而下对西藏的侵占野心。

从对《泰晤士报》相关报道的梳理中不难看出,无论是直接由登山者个人书写的异国见闻,还是传播者在远方根据想象进行的臆造与杜撰,大多都是从主观视角对“异国”的情况进行“选择性”呈现。这种“选择性”有意或者无意地遮蔽着部分“遥在的”社会景观,塑造着主体对他者的认知和想象,进而再造了不同主体之间的关系,最终形塑读者对“他者”的认知[19]。作为世界首个前往珠峰实地考察、测量的西方国家,英国也因顺序上的领先而具有在世界范围内针对珠峰议题进行合理建构的“话语权”。对此,本文细读了经数据库分类的地理类报道,希望在报道中建构的其他复杂议程之外,仅从报道对珠穆朗玛的认识出发来剖解传播者的隐匿意图。

自1856年到1949年间,《泰晤士报》中的“地理类”报道共29条,其中探讨地质冰川的报道14条,天气报道7条,雪崩报道5条以及关于珠峰物种的报道3条。

具体而言,首先,此类报道大多放置在靠后版面(8版及以后版面比例为21/29),表明相关议题的文化逸闻性,而非严肃政治性。

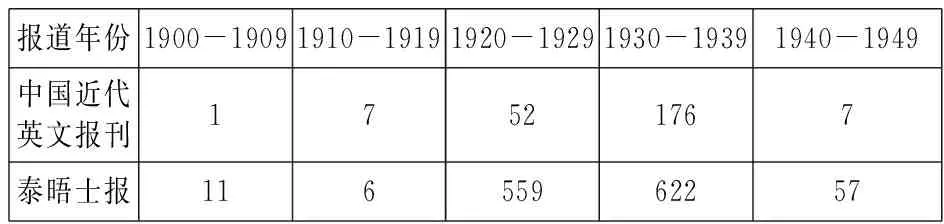

其次,在配图的14篇报道中,12篇均配置地图,地图作为“超然远见,溯然深识”⑤的空间表征,既能直观展现现实世界的空间关系,亦能赋予观看者“我若为王”的想象。在此类报道中排布珠峰的山势、营地设置以及中尼、中印交界地图,是借助对当地空间的专业性呈现来表明国家的管控能力,这合乎英国假借科学考察之名施行侵占掠夺之实的惯性逻辑。此外,实景报道因循珠峰当地的地理特质,往往赋予读者强效视觉冲击力,如1938年的报道《伟岸的喜马拉雅山脉:珠峰全景图》,整版刊登七张探险队拍摄的珠峰照片,山峰在人影衬托下愈发伟岸,而人类的征服意志也在冷峻自然的映衬下更显不凡。

第三,较多报道为登山队员日记或被委任报社“特邀评论员”的探险队员写就,因此文本中常见的第一人称视角与细致生动的心理描写往往带给读者更为具切的在场感。如1938年的报道《人与山我——就是珠峰的意义一种应被认可的抱负》便借助探险队员本人经历将登山队的行动意义建构为人类征服自然的壮举;1938年的报道《珠峰探险设立三号营地》表明探险队员虽不负众望成功建立营地,但也造成多位队员的不良反应。通过关联民众与登山队员的共情,加之对人类与自然缠斗的细致刻画,珠峰报道汇聚起强有力的精神感召意义,成为一定时期英国民众重要的精神图腾。

第四,为形成系列报道强势,构设系统性的议题传达意图,《泰晤士报》多次推出系列报道,如前文论及的“人与山”系列报道,其报道篇目为:

1938年5月10日第15版《珠峰意味着什么期望被认可的志向》

1938年5月11日第17版《珠峰攻袭泰坦巨神般的任务》

1938年5月12日第17版《珠峰的背信弃义消失的攀登者》

图1 “人与山”系列报道配图比较

三篇报道从珠峰归属的藏地文化、攀登队员准备以及个人经历等方面,强化人类在征服高峰过程中的艰险经历。报道内容从虚就实,切入角度由大到小,在还原探险队员同珠峰的缠斗过程时较注重从环境描写来还原场景,同时也多会拟态登山者的个人视角来增强代入感。由此步步深入,夯实英国上下在远洋考察中的巨大付出。报道选用的地图内容也同主旨契合,如第一篇报道重在提振“征服”的士气,因此选用中印交界地图,以显示这片领土“近在咫尺”。第二三两篇报道重在突出登峰任务的艰险,故配发珠峰山势图,以帮助定位探险队已经达到的高度。

除较为明显的呈现位置与报道形式外,《泰晤士报》也会通过微观而内嵌的报道编排来达到偏向性议程设置的效果。如1921年《珠穆朗玛峰的奇妙景象》一文,版面其他内容均为英国的实验发现和科技进展,在此列入探险队员为珠穆朗玛拍摄的“第一张照片”,便使读者顺势将考察珠峰视作英国本土的科学探索,从而掩盖了登峰背后的殖民意图。

整体视之,作为《泰晤士报》中真正承载英国所称的科学考察意图的地理类报道,实则依然是将侵略与殖民的意图予以正当化的报道手段。在框架塑写中,媒体首先将其置于次要版面中的常规性议题,以平息话题可能引起的争议,并赋予议题文化逸闻特质来建构同国民的心理接近性;在此基础上,“帝国侵占他国疆域”被调适为“人类抗争共在的自然”,相应举动的不正当性得以消解;随后,通过放大本国远征队员的个体经历,构架情感认同并进一步将冒险精神框定为本国精神图腾,报道实现了不言自明的“主体偷换”,用远方的疆土填充起此在的认同。加之媒体在观念建构中的潜移默化,英方得以实现对内的认同塑造与对外的话语竞争。可见,当面对“认识先行”的地理疆域时,想象的力量与话语先占往往比实际占有更有成效。因之,抢占事实性占有疆域的“话语先声”也应被纳入国家边疆布防施策时的考量体系。

三、西力东渐与文化想象:我国近代报刊中的边疆镜像

尽管《泰晤士报》始终存在对华报道的特定偏向,但从晚清到抗战时期,我国国内新闻界却深受其影响——从晚清时期被视作办报模板,到民国初年以其独立宗旨标榜自身,甚至一度将之视为“反思新闻商业化、报纸与政府关系等问题的对象”[26]。在此,特别考察了我国近代报刊中的“珠穆朗玛”报道,以探析在西方帝国对我国西南边陲虎视眈眈之际国内舆论的主要反馈与议题关切。

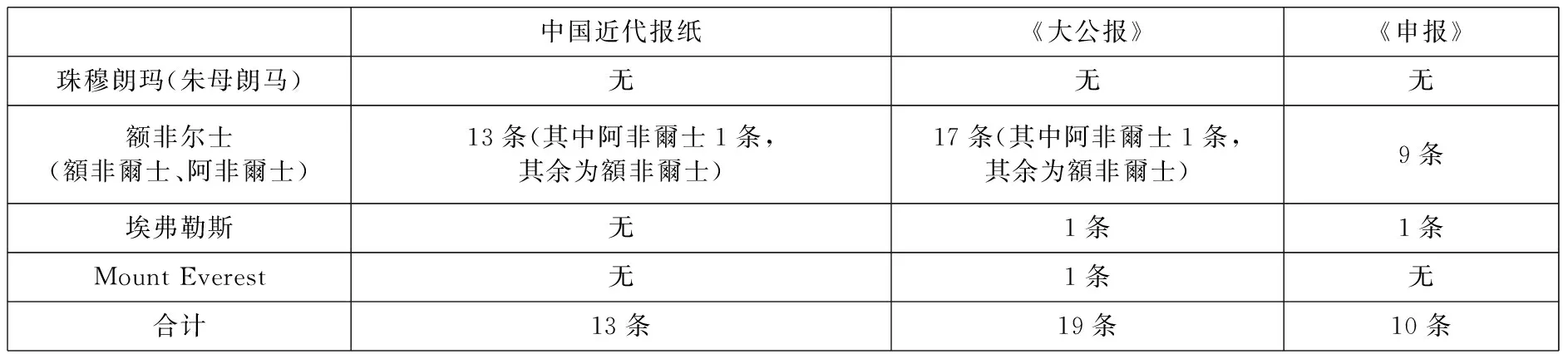

18世纪60年代,英国对华贸易量日益增长,为率先抢占中国市场,英国采用传教、办学、行医以及出版书报等方法展开文化与意识形态渗透[27]44。报刊方面除创办中文报刊外,也开办一批外文报刊来作为交流信息、传播观点的工具。因语言的便利,此时期所办外文报刊的种类、出版时间与规模都远超同期出版的中文报刊[27]74-76。不容忽视的是,我国英文报刊中的“珠穆朗玛”全部采用“Mount Everest”这一名称。自《泰晤士报》对珠峰“易名”后,我国报刊并未对此名称产生疑虑,而是简单“拿来主义”,作为媒体对这一命名的“公开承认”。这一历史性的偏误既影响了国际社会对我方立场的判断,也加速西方社会将此名称固定为观念共识。

具体而言,本文选取数据库《ProQuest Historical Newspapers:Chinese Newspapers Collection(1832-1953)》(中国近现代英文报纸)⑥中所载报道为分析对象。需要说明的是,受到数据库所纳报刊种类限制,本文所得检索记录并非此时期刊发的全部珠峰报道,相关分析结果也仅能聚焦于数据库所供史料。对此,本文重在获得该时期相应媒体对议题的认识与侧重,不同外报往往同办报主体与支持国家联系紧密,因此在言论刊载与信息收集中具有呈现形式与内容偏向上的接近性,因此不作全面考察。而据检索记录显示,此时期刊载珠峰报道的报纸主要有:

表4 “中国近现代英文报纸”数据库所录报刊中的“珠穆朗玛”报道数量

由表4可见,刊文数量最为显著的是由英国商人希尔曼·亨利(Shearman Henry)所办《北华捷报》。作为上海第一份英文周报,《北华捷报》是我国创办时间最早,刊发时期最长,言论影响最大的周报,该报素有“英国官报”之称,期间专门搜集我国政治、经济、军事、文化、社会等方面情报[28],报纸言论对当时的“西力东渐”和“东力西渐”均产生积极影响,同时这份具有鲜明西洋属性的报纸并非中国人言论的真空,报刊中也常见中国人的声音,但是其未能逾越母国对华政策的保守立场[29],所刊言论更重于维护列强利益,对我国利益则秉持“有色的”公正[30]。具体到本文关切的“珠穆朗玛”报道实况,从内容来看,报道中讨论最多莫过于对珠峰的攀登探险,多年间,报道从登峰的阶段性进展总结、登山经历细节、登山经验分享、登山最新进展、探险所遇困难以及各国展开的攀登竞争等多个角度报道珠峰的科考进程,赋予攀登珠峰更为复杂的文化情结与认同情感。在此主题下,也有报道关注到在攀登遇阻后各国转向“飞越”珠峰的规划准备与成功实施全过程。此外,珠峰相关文艺作品的传播与珠峰当地的自然风光也是报道所关注的话题。其他提及珠峰的报道还关涉西藏治理议题,包括民国政府的对藏援助、英国传教士的入藏活动以及英国对西藏矿藏、西藏文化、藏传佛教的关注等。纵观上述英国对西藏议题的关切,大多源自想要进一步侵占西藏贸易市场的企图。而珠峰所吸引的国际关注也使得相关区域成为容扩各国争议与探讨的空间,无论是通过实地考察来展开国力的较量,还是在报道中针对具体问题隔空喊话,均显示此时期西方世界对珠峰地区的高度关注。最后,跟随时间的推移,与《泰晤士报》相同的“加冕”仪式也出现在报道中,珠峰攀登经历被视作荣誉的表现。也有报道将征服自然的精神与奥林匹克运动精神相结合,表征人类对自我的超越。在与《泰晤士报》出现议题协同的趋势之余,两方报刊报道数量的变化走势也呈现出一定的趋同性:

表5 1909-1946年间中国近代英文报刊与《泰晤士报》“珠穆朗玛”报道数量

数量走势的协同与关切内容在媒介定位与议程规划中的相近,均显示出近代英文报刊虽列属我国,却并不主要为我国舆论与民生服务,而更多作为西方世界瞭望中国的窗口,或中国国情得以流通域外的管道。同时,两方媒体报道数量的倍数级差异,虽有国力导向下媒体运营情况的区分,但亦反映出国家对议题的关注力度和以报道话语来施行文化先占的内在政治意图。

整体而言,我国近代外文报刊中的“珠穆朗玛”报道体裁多元,消息居多,也同时有大量简讯用以及时更新进展,较为均衡地发挥了报刊传达信息、普及常识之用。相较于《泰晤士报》报道对侵略意图的掩盖,我国出版的英文报刊则更强调客观实际,当然,这也与报纸发行时受到的本土政治管控以及文化语境限制有关。值得注意的是,我国近代英文报刊中的珠峰报道的作者大多为外国人,少有的国人写作也是以“Tibetan”代称,因此对珠峰的描绘与国内主流舆论存在一定的割裂。因之,本文再度回溯近代本土报刊中的珠峰报道,以寻求在书写珠峰的边疆镜像过程中,国人如何作反馈又以何为关切。

伴随五四运动的展开,报刊作为新思想宣传阵线的重要地位逐步形成。在此期间,创办于1872年、延续至1949年停刊的《申报》堪称我国近现代史的“百科全书”,而《大公报》也由于在20世纪上半期突出的政论色彩被认为是1949年以前我国影响力最大的报纸。基于此,本文主要选择这两份报纸为梳理对象,并以中国历史文献近代报纸数据库中的相关报道为补充。其中,各报刊在数据库中的检索结果如表6所示:

表6 中国近代本土报刊数据库“珠穆朗玛”报道检索结果

根据相应文本历时观之,早期关于“珠穆朗玛峰是世界最高峰”的认识已然成为社会共识。20世纪上半叶受国际探险团纷纷来华的影响也同样引起较多中国民众的关注,直至50年代又有“尚有山峰更高”之争议在民间流传开来。同期伴随国际“飞越”珠峰项目的展开,我国亦有所行动,筹备探险专机以探测实地情况。总体而言,我国近代本土报刊对于珠峰的认识紧密跟随西方国家的考察动向,且在一定程度上对最高峰所关联的特殊意涵有所洞察,部分报道还显示出民国报人科学理性认识的萌兴。但同时,本土报刊报道流露出沿袭历史经验而来的对珠峰一带领土的事实性占据,因而忽视了在话语层面占据先声的重要性,导致大多数报道都是紧跟西方动向、亦步亦趋式的滞后反应。相应报道及其定位带来的社会认知虽也凝聚着国民对于边疆意象的文化想象,但在世界丛林的话语竞争中却显露颓势,并失去话语占有的先声权。

具体而言,在英方测定珠峰是世界最高峰后,我国早期报道也旨在强化珠峰的最高极这一地理特性,并逐渐出现珠峰在国人认识中所具有的拱卫边疆之功能。较早由《申报》1923年11月20日刊载在“自由谈”栏目中的《巨人日记中的一来复志》一文,全篇经由作者的想象而串联起西比利亚铁路、帕米尔高原、太平洋、白令海峡、长江等地理景观,“巨人”之巨,既显明作者想象力之生动,又突出地理疆域的广袤观感。《益世报》1926年7月19日刊出的科普类轶闻《世界第一》中,详细登载了世界各种地理之最,其中便写到:“世界第一高山峰,为额非尔士峰。”

此后一段时期我国不断更新的珠峰认识,也赖于西方探险队的科考成果。如《大公报》1933年1月15日的报道《岷耶贡葛探险纪 历时二十一日登二万四千尺》中提及“闻英人正组额非尔士山之三次冒险、不知如何云云”,说明报刊对国际局势的实时跟进。《华北日报》1933年5月20日报道《阿非尔士峰探险 尚未达到绝顶 英国诸专员均健在》,6月3日报道《额菲尔士探险 英登山队 仍未到达绝顶》则密切关注英国登山队的探险成果。

各国纷纷前来的考察活动启发了民众的科学理性观念,也同时引起一批志士的不满,并纷纷撰文从各种角度呼唤国民的理性精神与民族意识,这也为珠峰构筑丰富的表意层次。如《西北文化日报》于1935年10月3日“西北角”专栏中刊发一则题为《秋风的权威》的新诗,诗中写到:

“秋风呵!你这人间无定的漂泊者、鼓起你所有的威权?跨上那额非尔士峰的顶端、找找你的故体、寻寻那故体里你所留恋的侣伴。”

联系前文该诗意在讽刺帝国恃强凌弱,而额菲尔士的出现除暗指此时英国多次攀登未果的一应事件外,也借此讽刺——再强悍的“秋风”也无法征服我国的世界最高峰。1936年7月10日天津、上海《大公报》刊登吴伯箫所作的《我还没见过长城》一文,以历史上“长城”这一素来卫国戍边的重要意象,企图唤醒国民同仇敌忾的爱国志气,其文风豪迈激越,认为若论国家历史文明之伟大,只有“希马拉牙山的额非尔士峰或可望其项背”。香港《大公报》1939年5月15日在报道《小河颂》中又将对珠峰的文化想象表达为:“我不尝攀跨过摩天的高山峻岭,于是额非尔士的雪的雄伟的高巅,只成为我向往的想象而已。”可见,面对珠峰虽地处我国边界,但因国力衰微而未能从科学与文化的角度施行领导权,进而陷入领土主权也在近代摇摇欲坠这一局势,大批志士认为解决这一局面的根本,在于民众团结起来让国家重归富强。

值得关注的是,珠峰报道除寻常议题外,在近代报刊中也有两次特殊的焦点。其一为我国攀登喜马拉雅第一人高剑父[31]的经历始末,其二是在20世纪40年代美国所制造的“尚有山峰更高”之争议。前者多以“喜马拉雅”为锚点,将其认定为攀登喜马拉雅第一人,从而在事实上打破当时西方各国屡来攀登而我国民众无所作为的局面,因而成为此时期提振士气、凝聚认同的重要方式。但据本文检索发现,国际社会对此并未予以关注与报道,其社会意义更多是内向性的。西方媒体历来关注的中国话题基本牵涉本国实际利益,如“尚有山峰更高”的争议,则是美国主导下为争夺在华话语场的“探险乌龙”。

综合上述我国本土报刊对“珠峰”议题的关切与建构,足见“珠穆朗玛”已然成为重要的边疆意象出现在各类新闻话语与文化隐喻中。而报纸在面对珠峰相关的历史争议时,也借助其所具有的文化特性有限行使了报道在设置议程中的主动权。但整体而言,报道的力度不足,未能将珠峰议题从文化意旨引向更具深意的政治视野,同时范围较窄,仅面对本国民众,忽视了此时期国际的关切动向和理应迎面而上的有关主权、民族、边疆等观念的话语竞争。

四、结语

根据近代以来媒介中的“珠穆朗玛”呈现可知,媒体报道作为时人对历史事件的特定理解,在引导社会思潮的同时,也为今天重访历史语境提供了重要参照。而在今天看来诸多习以为常的观念认识,也离不开近代以来媒体报道的潜移默化。尤为重要的是,媒体报道的公开特性使其成为代表国家展开话语竞争的言论阵地。边疆作为国家从历史传承而来的地理标志,一方面构成国家领土占有的历史根据,另一方面则易因广泛交流与对话的缺乏而忽视必要且公开的立场宣示与话语先占。本文所述珠穆朗玛峰在近代被易名便是历史留给当下的慎思。对此,国家需重视媒体报道具有的历史记录、观念塑造与立场宣示等重要作用,而媒体也需策应国家战略来抢占国际话语竞争中的舆论主导权。前文对历史上各国媒体的话语表现与观念实践的互照分析显示,结合本国实际来创新边疆话语表达并抢占话语先声,可以在向其他国家表明本国立场的同时,进一步凝聚本国民众关于主权、民族及身份归属的历史认同与价值共识,这亦是媒体镜像对当前在国家治理与边疆观建构中独到而不可忽视的启悟之一。

注释:

①此数据库为四川大学图书馆收录《GALE PRIMARY SOURCES:The Times Digital Archive, 1785-1985》的检索资料。

②通报原文为:“‘额菲尔士峰’应正名为‘珠穆朗玛峰’、‘外喜马拉雅山’应正名为‘冈底斯山’”,并要求“此后无论教科书、舆图或其他著作,凡用到珠穆朗玛峰或者冈底斯山时,都不得再误称为‘额菲尔士峰’或者‘外喜马拉雅山’”选自《人民日报》1952年5月27日第3版报道:《中央人民政府内务部、出版总署通报“额菲尔士峰”应正名为“珠穆朗玛峰”“外喜马拉雅山”应正名为“冈底斯山”》。

③西方媒体同我国新闻体裁略有不同,特将各体裁英文翻译列在此处,以备对照:消息(News)、广告(Advertising)、艺体新闻(Arts and Sports)、社论(Opinion and Editorial)、附录(Preliminary and Supplementary Material)、讣闻(Obituary)、商业新闻(Business News)。

④此表格第一行所示时期报道数量较少,故将第一条搜索记录出现的1856年作为起点,往后推移14年作为第一段时间分期。

⑤此处为1948年1月9日上海版《大公报》在第三版的编辑例言。

⑥此数据库为四川大学图书馆收录《ProQuest Historical Newspapers:Chinese Newspapers Collection(1832-1953)》的检索资料。