椎弓根外上入路椎体成形术治疗中上段胸椎骨质疏松性压缩骨折

智新力,赵丽娟,孙智

(1.邢台医学高等专科学校第二附属医院骨一科,河北 邢台 054000;2.邢台市第三医院,河北 邢台 054000)

骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fracture,OVCF)多发于脊柱胸腰段,经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)治疗OVCF的临床效果已被广泛证实,而中上段胸椎OVCF发病率低,临床表现复杂,容易误诊、漏诊。因中上段胸椎解剖结构复杂、术中透视困难,使得PVP治疗中上段胸椎OVCF具有一定挑战性。2018年1月至2021年1月邢台医学高等专科学校第二附属医院骨一科收治老年中上段胸椎OVCF患者15例,共15个伤椎,均采用椎弓根外上入路行PVP治疗,疗效满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)核磁证实椎体新鲜压缩骨折或骨折不愈合位于T1~T8节段;(2)单节段椎体骨折;(3)骨密度T值<-2.5;(4)采用经皮椎体成形术治疗。排除标准:(1)胸椎肿瘤、感染等所致的椎体病理骨折;(2)骨折椎体导致椎管内脊髓受压;(3)伴有下胸椎或腰椎新鲜压缩骨折;(4)严重合并症,难以耐受手术。

本研究共15例患者,男1例,女14例;年龄65~85岁,平均(71.7±7.1)岁;病程1~120 d,平均(13.2±29.8) d;9例有外伤史,6例无确定外伤史。患者表现为胸背部疼痛,可向肋间放射,体位改变及深呼吸时加重,无肢体脊髓损伤表现。常规采用双能X线吸收法分别测量患者腰椎和髋部骨密度,T值<-2.5;核磁证实椎体新鲜压缩骨折或骨折不愈合位于T1~T8节段。本研究伤椎:T21个,T41个,T53个,T62个,T72个,T86个,共15个椎体,4例合并脊柱侧凸;所有患者既往均有低位椎体压缩骨折史,其中14例有PVP手术史,6例伴有高血压病,其中2例同时合并冠心病,2例合并Ⅱ型糖尿病,2例合并慢性支气管炎,均使用药物控制良好。

1.2 手术方法 手术取俯卧位,双上肢向前交叉放置,腋下、骨盆下放置软垫将腹部悬空,给予心电监测。手术在数字减影血管造影机(digital subtraction angioyraphy,DSA)引导下完成,采取椎弓根外上入路,如骨折线位于椎体上终板附近,可直接经椎弓根外上方刺入骨折线附近,如椎体骨折线位于椎体下终板附近,需经椎弓根外上方斜向内下刺入椎弓根-椎体-骨折线。调整透视装置,伤椎显示为标准正位,局部利多卡因注射液浸润麻醉,使用3.0 mm套筒带2.5 mm穿刺针进行穿刺,术中可以用穿刺针探查关节突关节外缘、横突上缘,两者交叉处即为穿刺点,注意穿刺外展、头倾角度,正位透视像显示穿刺针位于椎弓根外上方,通过侧位确定头倾角度,穿刺方向应指向骨折线位置,待穿刺针进入椎体后缘,针尖正位位于椎弓根內缘连线外,继续向前敲击5~10 mm,拔出针芯保留套筒,使用2.5 mm骨钻继续钻入,边钻边“冲击”探查,并观察穿刺刻度,防止刺破前方骨皮质,同时结合透视确定穿刺深度。确定穿刺位置良好,取出骨钻,配制骨水泥,待骨水泥处于拔丝期后期时缓慢匀速推注。注射骨水泥时要全程透视,双侧交替推注骨水泥,根据骨水泥分布情况可推进或退出骨水泥杆以尽量使骨水泥均匀弥散,发生骨水泥渗漏时应立刻停止注射,观察患者无神经损伤或呼吸困难等异常表现后,可于未渗漏侧工作通道酌情继续注射骨水泥,确定骨水泥分布满意后停止注射,待骨水泥硬化后拔出工作套管,完成手术。

1.3 术后处理及评价 术后平卧4 h,注意观察患者血压、呼吸及下肢感觉运动情况,术后4 h后可佩戴支具下地行走,常规使用抗骨质疏松治疗药物,加强背部肌肉功能锻炼。

以手术前后不同时间点的疼痛、活动能力、椎体高度恢复情况作为观察指标。采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)于患者术前、术后3 d、术后6个月对疼痛进行评价,评分范围为0~10分,0分为无痛,10分为最痛。使用Oswestry功能障碍指数(Oswestry dysfunction index,ODI)对患者活动功能进行评估,0分为功能无受限,100分为生活完全不能自理。

术前、术后3 d、术后6个月随访时使用胸椎侧位X线片测量伤椎椎体前缘高度;由2位医师进行数据的测量,取测量结果的平均值进行统计分析。

2 结 果

本研究15例患者均完成手术,手术时间30~45 min。12例操作顺利,3例因椎体侧弯、旋转畸形,椎弓根显影困难,调整透视位置后穿刺成功。骨水泥推注顺利,骨水泥注入量单椎体介于3.0~6.0 mL,平均(3.6±1.4) mL。术中4例发生骨水泥渗漏,1例渗漏至椎间盘,3例渗漏至椎旁血管,无椎管内渗漏及肺栓塞、截瘫发生。15例患者术后4 h下地活动,术前脊柱轴性疼痛症状明显缓解;1例出现肋间神经痛,给予对症止痛治疗后症状缓解;一般于术后5~7 d出院。15例患者均获随访。术后3 d、6个月VAS评分、ODI评分较术前明显改善,差异有统计学意义(P<0.05),术后3 d、6个月伤椎前缘高度与术前比较差异无统计学意义(P>0.05);术后3 d的VAS评分、ODI评分、伤椎前缘高度与术后6个月比较差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

表1 手术前后VAS评分、ODI、伤椎前缘高度比较

典型病例为一85岁女性患者,“胸背痛10余天”入院。入院前搬梯子时出现胸背部疼痛,当时自行口服双氯芬酸钠缓释片止痛治疗,自觉疼痛缓解不满意,体位改变,如坐起或翻身时疼痛加重,来院就诊,结合患者高龄,多次椎体压缩骨折并PVP病史,轻微外伤导致背部疼痛,考虑再次出现椎体压缩骨折,查胸椎核磁后提示T4椎体信号异常,考虑新鲜压缩骨折,诊断T4椎体骨质疏松性压缩骨折,给予支具固定5 d,多卧床休息,患者自觉疼痛缓解不满意,遂要求住院治疗。住院后行T4椎体PVP手术,术后患者背部疼痛症状明显缓解,恢复了正常生活。手术前后影像学资料见图1~5。

图1 术前正侧位X线片示T4椎体压缩骨折,既往曾行T9、T11、T12椎体成形术,骨质疏松严重,椎体结构辨识度差

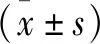

图2 术前核磁T2加权像显示高低混杂信号,核磁T1加权像显示低信号

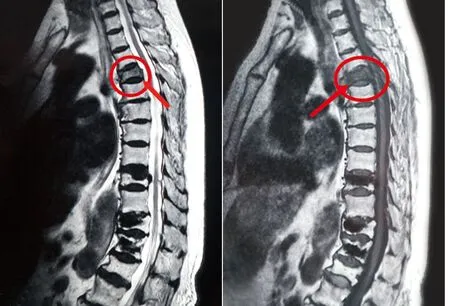

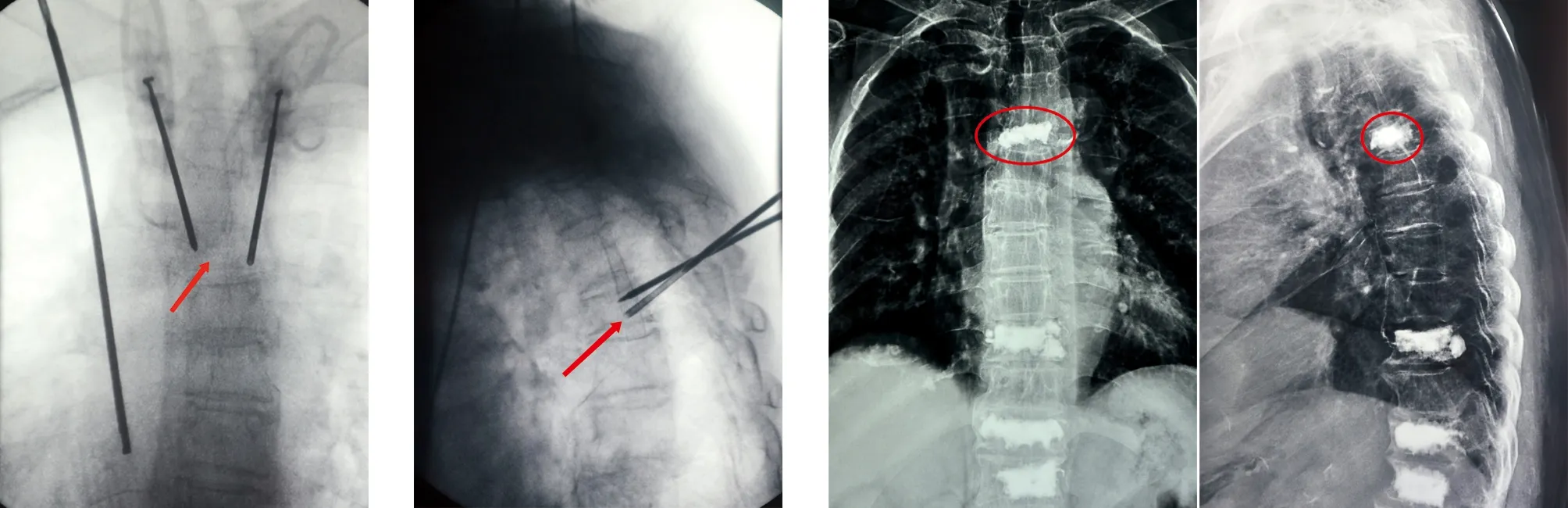

图3 术中操作正位X线片示进针点位于椎弓根外上部 图4 术中侧位X线片示穿刺针深度于椎体后缘前方约1cm处停止,调整矢状位方向可到达椎体上或下缘 图5 术后X线片示骨水泥分布良好,椎旁静脉少量骨水泥渗漏

3 讨 论

3.1 中上段胸椎解剖及OVCF临床特点 中上段胸椎椎弓根横径狭窄,从T1向T4逐渐减小,再向T8逐渐增加,男性T4椎弓根平均宽度为(4.78±0.71) mm、女性为(4.03±0.62) mm,椎弓根与椎体的内倾角变异较大,从T1的27.68°逐渐减少到T8的9.10°,椎弓根下倾角自下而上逐渐变大[1]。胸椎周围软组织结构复杂,毗邻胸腔、大血管;胸椎管较小,脊髓紧贴于椎弓根内侧壁,神经根分别紧贴椎弓根下壁,穿刺不当容易损伤脊髓、神经;过于偏向尾侧可能损伤神经根;受肩关节、肩胛骨、肋骨甚至内脏遮挡,术中透视较为困难;同时患者常伴有脊柱后凸、侧凸、旋转畸形。这些特点使得中上段胸椎椎体成形术穿刺相对困难、手术风险高,因此林峰等[2]采用有限切开经椎弓根行椎体成形术,认为与闭合穿刺相比透视次数少、手术时间短、一次穿刺成功率为90.6%,但手术需要全麻。有学者探索3D打印技术提高该类患者手术的安全性,但该技术主要用于术前伤椎的观察和制定手术路径,不同于开放手术,无法在具体操作中使用。

中上段胸椎OVCF常表现为胸背部或季肋部疼痛,体位变化或深呼吸疼痛加重,卧床休息时多可减轻,部分表现为胸背部憋闷,容易与心血管疾病混淆,常导致误诊、误治,本研究2例患者首诊科室为心内科。由于椎体高度下降,肋骨走向趋于水平,胸廓活动受限、肺容积下降,常导致肺通气功能下降。

中上段胸椎OVCF多合并严重骨质疏松,本研究病例T值<-2.5,均有低位节段椎体压缩骨折病史,以往低位骨折导致中上段胸椎载荷传导异常,应力集中,常导致骨折发生,与既往研究报道一致[3],提示单纯中上段胸椎病理骨折一定要排除肿瘤及感染性疾病。

3.2 术式选择 PVP与椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)在胸腰椎OVCF的治疗已有大量报道,均可以获得良好的效果。中上段胸椎OVCF患者大多高龄,本研究患者平均年龄(71.7±7.1)岁,心肺功能差,难以耐受长时间俯卧,快速、安全、准确的穿刺是手术成功的关键。因PVP操作更加简单、费用低,在治疗中上段胸椎OVCF中具有明显的优势。中上段胸椎OVCF以女性居多,椎体前后距离小,球囊膨胀距离不足,且球囊穿刺针和工作通道粗,容易造成不必要的损伤。尽管文献有PKP技术成功治疗中上段胸椎OVCF的报告[2,4],但一般认为PVP可以提供同PKP相似的止痛效果,同时也能有效改善其肺通气功能[5-6]。

3.3 穿刺入路 中上段胸椎OVCF行PVP手术可以采取的穿刺入路包括椎弓根入路、椎弓根旁入路、肋横突关节入路,而椎弓根旁入路包括椎弓根外侧入路、椎弓根外上及外下入路,肋横突关节入路较椎弓根外侧入路更偏离棘突中线,需要经过肋横突关节。李卫东等[7]在O型臂系统的辅助下采用PVP技术治疗中上段胸椎OVCF,采用椎弓根穿刺入路,使用2.5 mm经皮穿刺针,均可以顺利完成穿刺,42个椎体采用单侧穿刺,11个椎体采用双侧穿刺。同时指出O型臂系统价格昂贵,操作复杂,具有较高的专业性,限制了其广泛普及。唐盛辉等[8]采用单侧椎弓根入路PVP治疗高位胸椎OVCF患者35例,无肺动脉栓塞、肋骨骨折、气胸等其他严重并发症,2例穿刺困难,因多次穿刺引起骨水泥渗漏至椎旁软组织。因中上段胸椎椎弓根细小、外展角小,采取椎弓根入路穿刺时内倾角及头倾角调整困难,容易导致穿刺位置不理想、反复穿刺、椎弓根骨折等,为获得良好的骨水泥分布,多建议双侧穿刺。蒲俊刚等[9]采用单侧椎弓根外侧入路椎体成形术治疗中段胸椎OVCF患者86例共102个椎体,效果良好,无严重并发症,但术前穿刺路径、角度设计复杂,术中透视要求高。椎弓根外侧入路可单侧穿刺,穿刺路径复杂,初学者不容易掌握,掌握不佳易穿刺入椎管或胸腔。雷超等[4]采用经肋横突区入路椎体后凸成形术治疗中上段胸椎OVCF,术中体会胸椎肋骨与横突间的“骨性穿刺通道”长约27 mm,该间隙无法局部浸润麻醉,术中应掌握好穿刺角度,将穿刺针快速进入椎体,减轻患者痛苦。

Schupfner等[10]通过尸体标本研究认为胸椎椎弓根入路较椎弓根外侧入路容易导致偏离计划穿刺路线或进入椎管或椎体外,误入椎管多见于椎弓根入路,尤其是中上段胸椎。姚珍松等[3]采用椎弓根及椎弓根外侧入路行PVP治疗中上段胸椎OVCF患者12例,均采用双侧入路,其中椎弓根入路10例,椎弓根外侧入路2例,标准为椎弓根直径小于4 mm者采用椎弓根外侧入路,同时认为无论使用椎弓根入路还是椎弓根外侧入路,医生对术式的熟练度才是手术成功的最关键因素。

中上段胸椎椎弓根位于椎体上半部分,采用椎弓根外上入路进针,通过调整矢状位倾角,可满足椎体上下终板周围骨折的穿刺。传统椎弓根外上入路,不经过椎弓根[11],直接进针位置较深。改良的椎弓根外上入路不拘泥于是否经过椎弓根,正位透视进针点固定,位于上关节突外缘与横突上缘交叉处,术中容易探查,周围结构均可以充分麻醉,穿刺路径简单,穿刺角度调整容易,不受肋骨影响。椎弓根外下入路容易损伤肋间神经,使用时要谨慎。本研究15例患者均采用双侧改良椎弓根外上入路,穿刺方向的调整较椎弓根入路容易,穿刺路径较肋横突入路、椎弓根外侧入路简单,容易掌握、推广,而选择单侧入路,易形成半椎体强化,若要实现理想的穿刺位置,常需要大的穿刺角度,从而增加了手术难度及风险。

手术体会:(1)术前确定骨折线的位置,初步规划穿刺方向;(2)术中双手抱头,消除肩关节的阻挡;(3)术中标准前后位显示伤椎,辨别椎弓根影;(4)术中探查关节突关节外缘、横突上缘,交叉点处即为进针处,可以减少透视次数,穿刺针可以贴椎弓根外上壁向深处滑入再外展进针,更容易调整穿刺角度;(5)进针过程中可使用骨水泥钝头推杆芯探查骨通道,进入椎体后缘后可使用骨钻钻入,边钻边“冲击”探查进入,提高安全性,减少透视时间。