从被动缺席到主动参与

郭云娇 何雅怡 罗秋菊

[摘 要]无论在艺术休闲制约还是在艺术活动参与者研究领域,都较缺乏对底层劳动者的足够关注。在惯常社会经验中,艺术活动空间和底层劳动者的生活空间犹如“两个世界”,很少发生交集。学界对活动制约协商研究也较少考虑外部介入的作用,对休闲制约和活动收益的综合研究仍有发展空间。文章将菜市场摊主在扉美术馆的介入下参与艺术活动中的完整事件作为研究对象,探究摊主如何在外部力量介入下成功转化为艺术活动参与者的制约协商过程及其对摊主所产生的积极影响。通过研究发现:(1)个人兴趣制约是阻碍摊主参与活动的核心制约因素;(2)消融艺术活动与底层劳动者群体心理边界的关键在于双方情感关系的建立与艺术生活化的介入方式;(3)活动收益包括自我尊严的建构、人际关系的提升、艺术参与的愉悦、生活幸福感的丰富。研究既拓展了以底层劳动者群体为主要研究对象的艺术休闲制约和艺术活动参与者领域的研究,也阐释了艺术休闲制约的内部与外部力量双向交互的协商过程和艺术活动参与收益,更对如何通过活动调节底层劳动者的身心状态与改善其生活境遇具有强实践指导意义。

[关键词]艺术休闲制约;制约协商;活动参与收益;底层劳动者;艺术活动

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)05-0137-14

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.05.013

引言

在惯常的社会经验中,艺术活动空间和菜市场空间、艺术家和底层劳动者犹如“两个空间世界”中的“两种人”,很少发生交集。尽管在公共的文化艺术空间(如美术馆、博物馆、书店等)中举办的各类文化艺术活动(如摄影展、艺术展、旧物展等),通常只需要参与者具備一定的闲暇时间,且诸多文化艺术活动的策划目的、主题和表现内容也是平等开放,甚至是公益性的,然而这些艺术活动却较少获得底层群体的光顾。国内学者将底层群体界定为,基本不占有政治资源、经济资源和文化资源的群体[1]。底层劳动者属于底层群体的子类别之一,是指处于社会底层且主要依靠体力劳动谋求生存的打工者[2],也有学者提出,底层群体主要指生活处于贫困状态且缺乏就业保障的农民、工人、服务业员工以及无业、失业和半失业者[3]。本文将在菜市场从事卖菜工作的摊主界定为底层劳动者,一是源于其具有底层群体的特征,即在政治、经济和文化资源的占有方面处于劣势地位。同时,其亦属于社会边缘群体中的典型子类别,在政治、经济和文化资源的分配中被边缘化,处于社会分层结构的底部。二是尽管菜市场摊主有别于底层群体中的失业者,但该群体通常是来自大城市周边农村的城市务工者,主要依托菜市场的存在而生存,当城市中的菜市场日渐面临被拆迁与被关停的消失境遇时,这个群体往往成为弱势的城市打工者,在就业上依然缺乏就业保障。三是,在大城市中谋生的菜市场摊主往往因自身的文化程度、工作性质及经济状况,将自身定位为城市中的底层劳动者1。其参与艺术活动既受到较为严重的文化、时间和经济制约,也与艺术活动存在心理上距离,并将参与艺术活动看作属于较高文化水平的非底层群体的休闲活动。

在已有的社会边缘群体活动参与的研究中,虽关注到了难民和移民群体[4]、性少数(lesbians,gays,bisexuals and transgender,LGBT)群体[5]、老年群体[6,7]等,亦证实了活动参与对这些群体的积极影响。然而,目前无论在艺术休闲制约还是艺术活动参与者研究领域,对社会边缘群体尤其是底层劳动者的关注都较为有限[4]。对这些受到较大程度的休闲制约的底层群体而言,依靠自身的制约协商努力较难克服休闲制约,但外部促进力量在这一过程中却发挥着重要作用。但现有研究大多仅关注主观的制约协商[4,8-11],未能综合考虑外部力量。同时,相比于市场细分、参与动机、满意度和行为意向等问题,从活动参与者的角度研究参与活动带来的价值的研究则略显不足[12-13]。休闲制约和活动收益的综合研究的薄弱,不利于全面深入地理解制约协商和活动参与过程[14]。

因此,本文以菜市场摊主为主要研究对象,将广州扉美术馆的活动介入作为探索底层劳动者进行艺术休闲制约协商的一个成功且独特的案例,探究菜市场摊主的艺术休闲制约协商过程及艺术活动参与收益。具体解答:底层群体面临的艺术休闲制约的因素有哪些;外部促进策略和自身制约协商是如何克服底层劳动者的艺术休闲制约;参与艺术活动对底层群体产生了怎样的积极影响。以期将社会底层劳动者群体拓展到艺术休闲制约和活动研究领域的研究对象中,并通过外部促进策略更全面地探寻艺术休闲制约的克服策略与方式,进而为如何通过活动提升底层劳动者的生活趣味,让活动惠及更广大的人民群众的生活,推动文化艺术休闲活动对活动参与者的价值影响提供更具指导性的参考。

1 文献综述

1.1 休闲制约与制约协商

休闲制约是指,抑制休闲偏好塑造和参与某项活动、事件或服务的因素[15]。Crawford等提出休闲制约等级模型,成为休闲制约研究领域被广泛运用的经典模型[16],这一模型将制约因素分为3类:内在因素、人际因素和结构性因素,且这3类制约因素通常以等级递进的形式出现。随后,国内外学者均对休闲制约因素进行了实证研究,涵盖不同人群和各类型的休闲活动。有学者或对休闲制约等级模型进行验证[17],或以这一模型为理论框架研究具体情境中的休闲制约因素[18],也有学者根据具体情境通过主题分析[9]、民族志[8]、聚类分析[10]、因子分析[19]等研究方法对休闲制约因素的维度和分类进行重新划分。休闲制约等级模型在后续的理论和实证研究中得到修正和完善。Henderson和 Bialeschki指出,制约因素应以一种更为动态和密切协调的形式运行,休闲制约的协商是循环的而非僵化和线性的过程[20]。虽然制约类型存在概念上的差异,但也存在相互关联[21],且不同类型的制约可能不按顺序出现[22-23]。

各类休闲情境中的具体协商策略是重要的研究领域之一。Jackson等提出,制约协商策略可分为认知和行为两种类型,其中,认知策略旨在降低认知失调,而行为策略则涉及休闲或非休闲行为的可观察变化[10]。有学者根据这一划分探究了具体的协商策略[11,24],如Kennelly等研究得出,业余运动员参与铁人三项运动的认知协商策略包括:接受机会成本、对绩效的实用主义和重要性排序。行为协商策略包括:计划和时间管理、沟通和合作、机会主义和灵活性等[11]。也有学者提出新的维度和类型划分方式[8-9],如Ito等研究得出的9类休闲制约因素,从心理、生理和身体健康、生活方式、人际关系、财务、时间、责任、环境和休闲体育活动相关的9个方面总结受访者提出的协商策略[9]。但大部分研究都将制约协商看作是个体主动采取的策略,只有少数研究考虑到外部主体促进策略的作用,Scott和 Mowen探究了公园管理者的促进策略与居民游览公园的兴趣之间的关系[25],Tan和 Kuo进一步运用决策实验和评估实验法帮助公园管理者利用制约的交互关系制定最优的促进策略[26]。

随着研究的推进,休闲动机、休闲制约、制约协商、休闲活动参与之间的相互关系和作用机制得到较为广泛的探究。Jackson等将动机引入休闲制约等级模型中,提出协商过程的启动和结果取决于休闲制约和活动参与动机之间的相对强度和交互关系[10]。Hubbard等基于动机、制约、协商、参与4个变量之间不同的作用机制建构了4个竞争模型并进行检验,包括独立模型、协商缓冲模型、制约影响缓解模型和感知制约减轻模型[27]。Loucks-Atkinson等不仅提出了协商效能在制约协商过程中发挥作用的4个模型,且进行验证和比较[28]。Mueller等引入社会认同的概念从而进一步深化了研究者对制约协商模型的理解[29]。

国外休闲制约和制约协商研究经过30余年的发展,已成为休闲研究中重要的子领域,研究内容从简单的描述性研究发展到多变量的模型建构与验证,研究对象从大众休闲者扩展到社会特殊群体,涵盖多样化的休闲活动类型[30]。我国的休闲研究起步较晚,且休闲研究领域对于休闲制约问题的关注较少,在研究内容和理论深度方面均存在局限性[31]。国内外的休闲制约研究仍有延伸和完善的空间,尤其在活动类型方面,休闲制约研究主要关注运动和户外游憩活动,较少运用于文化艺术活动领域,且现有的活动休闲制约研究主要关注旅行相关的体育赛事[32],制约因素仍有待在活动背景下进行研究,而对于人们如何协商制约并成为活动参与者的探究也存在研究空白[33]。

1.2 底层劳动者活动参与和参与收益

活动参与者作为活动中的重要主体,目前已得到了较为广泛的关注。国外关于活动参与者的研究主要包括以下方面:基于人口统计变量、动机、行为特征等因素的活动参与者市场细分[35-37],活动参与动机维度划分、群体差异及其对满意度等变量的影响[38-41],活动体验、满意度、重游意愿、推荐意愿等认知和行为变量之间的关系及其影响因素[42-46],活动对参与者的积极影响[12-13,47]。国内关于活动参与者的研究则主要关注:活动参与者对目的地的感知形象和地方认同[48-49],活动体验、满意度、重游意愿、忠诚度等变量的影响因素及其交互关系[50-53],活动参与者行为和偏好[54-55]等方面。

尽管对节庆文化艺术活动的积极和消极影响已有一定的研究,但目前关于活动参与者的研究较少关注社会边缘群体,对于节庆活动能否以及如何帮助社会边缘群体应对边缘感仍存在研究空白[4]。Walters等通过关键事件的研究指出,边缘化对个体有着重大的影响,而节庆作为一种休闲形式可以在减轻边缘化方面发挥重要作用[56]。同时,相比于参与动机、满意度和行为意向等研究问题,活动参与影响的研究则略显不足,较少学者从活动参与者的角度研究参与活动带来的价值[12-13]。收益是指活动参与的结果,关注参与者能从活动体验中“带走”的东西[13]。活动参与者收益则可被定义为,人们认为他们从参与某种休闲活动中获得的最终价值[52]。但以往关于节庆活动体验的研究更关注人们最初选择参加活动的原因,而非人们最终从活动体验中得到的实际收获[12]。Crompton等提出,制约和收益之间具有重要联系,两者不应被看作是分离的、不相关的休闲研究问题,综合研究制约和收益及其交互关系将极大地推进这一领域的研究[14]。有部分学者同时对制约和收益进行了研究,但并未深入探讨两者之间的交互关系[57-59]。Green等认为,努力克服休闲生涯中的各种挑战和困难可以产生各种心理收益,包括自我成就和自我充实等[60]。可见,从非参与者转化为参与者的过程既是休闲制约协商的过程,也是突破个体心理束缚和改變生活状态的过程,这一制约协商过程也将产生一定的心理收益。

综上,在研究对象方面,国内外的活动研究已开始对社会弱势群体有所关注,对女性、青少年、老年人、少数民族和移民、病残人员等特殊群体展开了具体研究[34]。社会阶层对休闲活动的参与和非参与情况有着有力的影响,收入和教育水平也往往与感知制约强度有较强的关系[16],尽管底层劳动者这一群体因其社会经济地位和文化教育程度等因素,受到较大程度的文化艺术活动的休闲制约,但该群体却少有受到活动研究领域的足够关注。且关于活动收益的研究大多为截面研究,关注参与者在一次活动期间的感受和收获,多次地、持续地参加活动对参与者长期的、更深层次的影响和意义尚未得到足够的揭示。

2 研究设计

2.1 研究框架

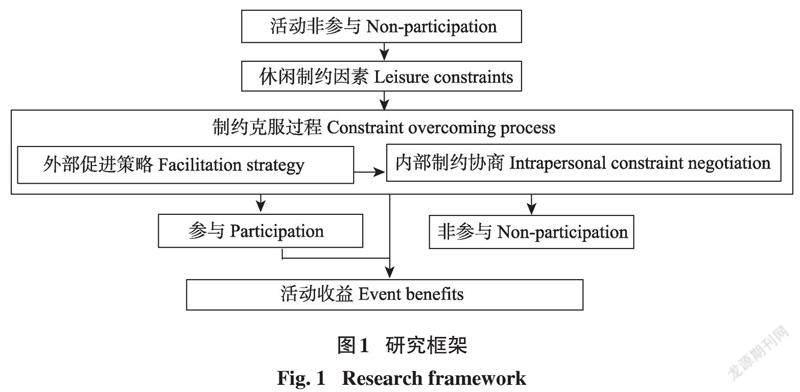

Crawford提出了休闲制约等级模型,并阐述了内在制约、人际制约和结构性制约所包含的具体制约因素以及3类制约之间的等级递进关系[16],本文将这一模型中所论述的制约因素,作为分析底层劳动者作为活动非参与者面临的休闲制约因素。而制约协商理论认为,人们不仅可以通过协商休闲制约参与到活动中[10],且除了自身的制约协商努力外,外部促进策略也有助于缓解休闲制约的影响[25-26]。同时,Crompton等进一步指出,制约和收益之间具有重要联系,制约和收益之间的交互关系决定了休闲行为,并将制约和收益的相关概念整合到一个模型中,提出制约收益综合模型[14]。不同于以往的休闲制约模型,该模型中制约和收益的联系在于:其一,预期和渴望收益影响着休闲偏好的形成,休闲决策反映了收益和制约之间的平衡,即协商过程的启动和结果取决于休闲制约和活动参与动机之间的相对强度和交互关系;其二,收益实现才是制约协商过程的最终结果和关键变量,而非参与本身,也即制约协商亦能产生相似的心理收益。由此,根据上述理论综述形成了本文的研究框架(图1),该框架对本研究的适用性主要体现在:第一,菜市场摊主曾是临近扉美术馆却不参与其文化艺术活动的非参与者,其所面临的艺术休闲制约情境是引发外部力量介入的发生前提。第二,外部促进策略成功激发了菜市场摊主内部的制约协商努力。而这一由外部和内部力量共同产生作用的过程,即为制约克服过程,也是底层劳动者从活动非参与者转化为参与者身份的过程。最后,制约克服过程和活动参与都将形成活动收益,活动收益是这一过程的最终结果。

2.2 案例选取

扉美术馆位于广东省广州市越秀区竹丝岗社区亿达大厦负1层,于2007年由扉建筑(建筑事务所)创立,现今已成为华南地区历史最长的非政府公益当代艺术机构。扉美术馆的场地由其所在的亿达大厦免费提供,运营费用来源于亿达大厦的捐赠以及从扉建筑的利润中拨取,坚持公益性质,在艺术活动和展览中不向参与者收取费用。扉美术馆于2013年提出“艺术营造”的理念,倡导一种走向街头的展览方式,强调的不是艺术作品本身,而是艺术作品和周边环境、场所、使用者及各方利益者的关系,通过艺术的介入来探讨人与人、人与环境之间的关系。以2017年底宋冬作品“无界的墙”落成为标志,扉美术馆开始更关注艺术活动与周边社区的关系,并尝试与一墙之隔的农林肉菜市场摊主建立联系。农林肉菜市场与扉美术馆的地上展品“无界的墙”仅有一墙之隔,该菜市场已在该社区存在30余年,共有50个左右的摊位,每个摊位有1~2位摊主,但由于其属于占道经营的违法建筑,农林肉菜市场于2020年10月被拆除。在被拆除前,为引导摊主参与到艺术活动中,扉美术馆每年一般会举办2~3场主题艺术节,每场艺术节由若干个活动规模较小的子活动或展览构成。

本文选择了中国广州农林肉菜市场的摊主作为主要研究对象,源于发生在该家菜市场与产品只有一墙之隔的扉美术馆之间的一系列活动,不仅使菜市场摊主由艺术活动的非参与者成为了参与者的事实结果,并让两个平行世界里的“两种人”建立了情感关系,实现了情感的交融。发生在广州这座大城市中的一家菜市场与一家美术馆之间的一系列故事,不仅获得了诸多媒体的关注,同时该案例以营造活动关注底层劳动者并对居民共同生活产生了积极的启发意义,在2021年获得第一届三联人文城市奖“社区营造奖”。此事件作为一个典型且成功的案例,菜市场摊主如何在外部介入下克服艺术休闲制约,以及作为活动参与者获得了哪些活动收益值得关注与探究。

2.3 研究方法

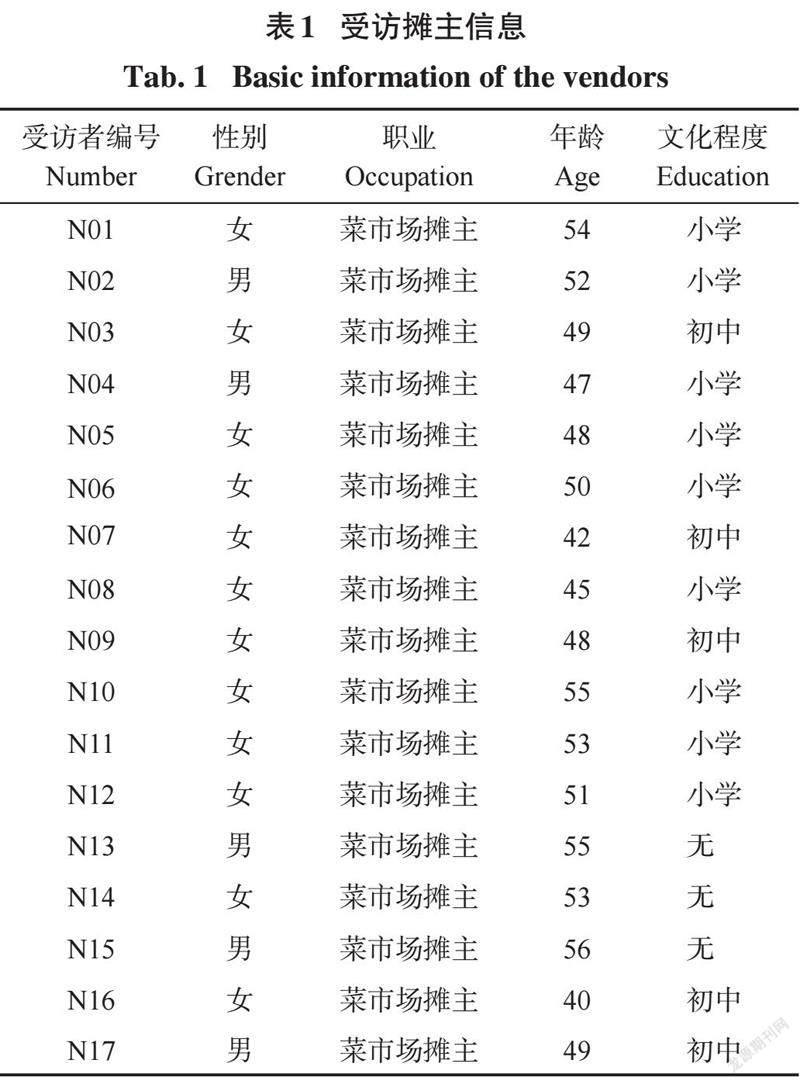

本文采用半结构化访谈、实地观察、网络资料3种方式作为数据收集的来源。首先,笔者查阅了扉公众号从2017年底至今的相关文章以及扉美术馆和菜市场相关的媒体报道,由此形成对该案例的基本了解,并用以辅助访谈提纲的设计和后续分析。其次,笔者于2021年3月18日、3月23—25日分两次共计4天进行现场调研。笔者一方面与扉美术馆取得联系,访谈了馆长、工作人员、活动志愿者以及对此案例进行拍摄报道的媒体记者。另一方面,由于农林肉菜市场已被拆除,因此笔者找到仍在原菜市场周边摆摊的摊主进行访谈,并采取滚雪球抽样的方式,向每一位摊主询问其所了解的其余摊主的去向,共走访5个菜市场完成了整个访谈。在访谈期间笔者守在菜市场摊位旁边,尝试与摊主建立友好关系,并在访谈中通过既往参与活动的图片帮助受访者回忆当时的情况和感受,在此过程中还前往一位摊主家中,她向笔者展示了收藏的活动照片,也深度讲述了她亲身参与的诸多活动背后的故事和感受。最终共计访谈23人,包括扉美术馆馆长1人,工作人员及活动志愿者4人,媒体记者1人,菜市场摊主17人。其中菜市场摊主受访者的编号为N01~N17,其余受访者编号为为F01~06。

3 研究发现

3.1 艺术休闲制约协商过程:由被动缺席到主动参与

3.1.1 “一墙之隔”物理空间距离下的被动缺席

内在制约表现为个人兴趣制约,结构性制约表现为时间、经济条件和机会可得性制约。在扉美术馆尚未建成时,对菜市场摊主而言,无论与艺术空间还是艺术活动都是从无交集的世界。此阶段个人兴趣制约主要体现为,菜市场摊主自身的文化程度和底层劳动者的身份形成了摊主认知中对艺术活动的距离感。“那个时候觉得艺术和自己无关,艺术是艺术,我们摊贩是摊贩,我们和艺术是永远扯不上关系的感觉。”(N03)“原先我们在自己心中觉得自己和参加艺术活动的人都不是一类人。”(N17)时间制约主要体现为,菜市场摊主的工作时间一般从凌晨3—4点到夜晚的7—8点,且基本处于全年无休的状态,缺乏闲暇时间成为严重的休闲制约。“我老公3点多,我4点多起床,我来市场摆档,我老公就去进货,晚上8点多才收完档……没有休息,一年365天都摆档。”(N06)“我们睡觉吃饭时间都不够,哪有时间参加这些活动。”(N14)经济条件制约主要体现为,一线城市菜市场摊主的工作收入不高且具有不稳定性,受访的摊主多数携家人居住在空间狭小的出租房中,依赖菜市场收入供养在城市读书的孩子,难以有额外的资金投入文化艺术消费。“我们吃了上顿,要是不来摆档或者没有生意的话,还不知道下顿在哪里。”(N09)机会可得性是指,是否能获取参与休闲活动的机会,以及人们是否了解如何获取这类机会,而此阶段的机会可得性制约主要体现为,由于个人兴趣、信息获取能力等方面的限制,摊主并不了解艺术活动的相关讯息。“之前从来没有接触过这种艺术活动。”(N15)可见,此阶段个人兴趣制约、时间制约、经济条件制约、机会可得性制约,皆在主观心理和客观条件层面将摊主与艺术活动相隔绝,形成摊主参与艺术活动的内在制约和结构性制约。

2007年,扉美术馆在离菜市场仅一墙之隔的亿达大厦负1层建成,让两个空间在地理位置接近相邻,此时时间限制和机会可得性制约被部分消解,经济制约被完全消解:一则,地理位置对摊主的时间制约实现了部分克服。扉美术馆与菜市场相邻的地理位置免去了一般情况下参与者与活动举办地之间的通勤距离和时间,客观上为摊主参与艺术活动节省时间提供了较大的便利。但活动举办时间是否匹配摊主相对空闲的时间,以及摊主是否愿意抽出时间参加活动,依然需要外部促进策略和自身的制约协商,可见,地理位置只能部分减弱时间制约。二则,公益属性完全克服了摊主的经济条件制约。由于扉美术馆为非营利机构,在所有艺术展览和活动中不向参与者收取门票费用,但该因素并未直接促成摊主的主动参与,可见,经济条件制约的解除并不会直接导向底层劳动者的参与结果。三则,地理位置之近减少了机会可得性的制约。扉美术馆与菜市场在地理位置上的相邻,不仅使得摊主可以较为容易地获取活动信息,同时也为摊主创造了直接参与艺术活动的便利。但在2007—2017年的近11年间,扉美术馆既未主动与摊主建立联系,摊主也未主动参与美术馆举办的文化艺术活动。可见,此阶段结构性制约因素的部分克服并未真正促发摊主的艺术活动参与行为,而个人兴趣制約与时间制约,既是此阶段阻碍他们参加活动的重要因素,也是在无外部促进策略推动下形成主动缺席状态的主要因素。“以前美术馆没和我们接触前,我们都不知道隔壁是做什么的。”(N08)但摊主参与的缺席在扉美术馆外部促进策略主动推进后得以转变。“第一次是红艳(摊主),有一次她带小孩过来看展,之前他们从来不看展的,看完展那天晚上她给我(美术馆馆长)发了一条非常长的短信,描述了她和她的小孩对这个展的看法……她和我说,他们之前从来不来美术馆,特别害怕,害怕看不懂,怕被别人笑,那次鼓起了很大的勇气,因为她和学生之间有了互动,她就觉得艺术没有什么了不起的,他俩都看懂了,她就觉得特别开心,原来艺术离他们这么近,他们觉得很遗憾之前都没有去看。”(F01)因而,通过随后扉美术馆外部促进策略的主动介入和摊主参与行为的积极转变实质表明了,此阶段在一墙之隔物理空间距离下,摊主的缺席并不具备全然的不可动摇性和不可协商性,而是一种受制于心理边界和结构性制约因素尚未完全克服的被动缺席。

3.1.2 “无界之墙”心理边界消融下的主动参与

从2018年开始,扉美术馆通过一系列的外部促进策略引导摊主参与艺术活动,同时也通过摊主自身的制约协商,在内外因素共同促进下摊主与艺术活动之间的心理边界逐渐消融,使得摊主由之前的被动缺席走向主动参与。通过研究发现,扉美术馆介入菜市场的外部促进策略主要有:情感关系建立策略、艺术生活化策略以及时间迁就策略。

首先,通过情感关系建立消除心理边界及克服摊主的个人兴趣制约,是引导摊主转化为活动参与者的关键。扉美术馆首先采取的策略是与摊主建立起友好的关系,馆长带领其学生在菜市场与摊主共同工作和生活了3个月,通过这种方式,艺术工作者不仅了解摊主的日常生活并与摊主建立友好的关系。发生在摊主和学生之间的系列真诚交流与故事,扭转了摊主对学生和美术馆的排斥态度,并逐渐建立信任和情感联系。“摊主对艺术活动的参与是建立在我们之间‘附近关系的重构之上,之前对于他们来说是没有‘附近的,相互之间是水火不容的,他们是摊贩,我们是美术馆……但是慢慢地他们对这个展览空间有了归属感,有了认同感,所有的这一切是建立在围墙两边关系的建构基础上的。”(F01)初始阶段摊主并未对艺术活动本身产生兴趣,但出于和美术馆工作人员之间的熟络关系而踏入美术馆的活动场域中,逐渐成为活动参与者。可见,形成熟络而信任的情感关系是缩短摊主与艺术活动之间的隔阂的首要突破口。

对个人兴趣制约的协商可以概括为偏好培养策略,主要体现于摊主对艺术活动乐趣的发现以及对活动收益的感知。一方面,在美术馆的引导下尝试发掘参与艺术活动的乐趣,培养个人兴趣。“去看了之后还是觉得挺新奇挺好看的”(N13),“因为‘手美术馆跨进了那一步,我们就在它那里转了两圈,我们说原来这里这么好看,离我们这么近,我们都没来看一看,观赏一下”(N03)。另一方面,预期收益影响着活动偏好的形成,感受并理解参与艺术活动之于改善生计的意义,其对摊主形成休闲偏好有着重要作用。“其实对我们真正的意义,生意上有改变是最大的帮助,慢慢就会理解其实美术馆办的这些活动是在帮助我们改变一个氛围,人与人之间交流变多了,心态变好了,顾客也会变多,其实就是把你的生意带动了。”(N03)

其次,以艺术生活化的策略展开活动消解摊主对艺术感知的距离感,成为摊主主动协商制约的有效动因。摊主对艺术有着较高的感知距离,认为艺术与自己的生活无关,而为了激发摊主的活动参与意愿,扉美术馆采取了艺术生活化的策略。一方面拓宽艺术的定义,使艺术活动的内容和形式与摊主的日常生活发生联系。2018年3—5月的“手美术馆”活动是双方的隔阂消融的标志性事件,艺术从业者通过介入菜市场摊主生活的日常,发现摊主讲述的所有故事都与“手”有关,因此拍摄了每位摊主的手并放在美术馆展出。因为每双真实的“双手”,摊主第一次踏入10年来都不愿意走进的美术馆。另一方面,以可参与性高和贴近日常生活的活动形式,降低摊主对美术馆的感知距离。扉美术馆举办的“百家宴”活动1,其活动内容和参与形式是以美食制作与分享为契机,在菜市场工作环境之外的艺术空间创造菜市场摊主与社区、艺术工作者之间的连接,以此引导摊主由通俗活动开始逐渐参与到美术馆的更多文化艺术活动中。

以线上社交网络连接摊主群体,通过信息发布和线上日常交流策略进一步克服机会可得性制约,架设了摊主参与艺术活动的桥梁。一方面,扉美术馆提供给摊主参与艺术活动的机会,其通过微信建群的方式及时向摊主们发布活动信息,让摊主了解扉美术馆的活动内容并产生参与活动的意愿。“我们建了一个群,美术馆的所有活动都会发在群里”(N08),“之前互相不太讲话,因为参加活动,大家互相有交流了、熟络了,他们现在还经常聚餐,有时候会发在群上”。(N16)另一方面,基于双方的持续往来而逐渐建立起的友好关系,摊主在闲暇之余主动进入美术馆空间获取活动讯息。“因为其实离得很近,随后菜市场的叔叔阿姨时不时也会过来美术馆,我们也会过去找他们聊天,所以他们对美术馆有一些项目活动都会比较清楚。”(F06)

最后,以时间迁就策略削弱时间制约对摊主参与行为的消极影响,为摊主在建立心理认同情况下主动参与艺术活动提供了客观保障。在基于情感关系建立策略与艺术生活化策略逐渐建立了摊主对美术馆艺术空间的心理认同感后,时间成为摊主参与活动的重要结构性制约。扉美术馆在活动举办时间上部分地迁就摊主,最大限度地减少对摊主日常工作时间的占用,使活动参与成为可能。“每次扉美术馆的活动都是4点钟的时候,那时我有一点时间……如果是百家宴活动,也都正是大家已经收完档了,所以大家都会踊跃参加。”(N03)扉美术馆的时间迁就策略为大部分的摊主参与艺术活动提供了时间便利之后,部分未能参与活动的摊主面临的时间制约主要体现在4个方面:工作繁忙程度、家庭关系维护、工作结束时间、家与菜市场之间的通勤距离,不同的摊主受到的时间制约程度有所不同。工作繁忙是许多未能参与到活动中的摊主面临的主要时间制约因素,“我没时间,你看中午大家都去睡觉,我又要剥豆子,又要削马蹄,我有很多事情要做的”(N06)。家庭关系维护具体表现为需考量其余家庭成员的支持程度。如菜市场摊位中诸多为夫妻档,当一方因参加活动而增加另一方的轮班看档时间时,会引发另一方产生不支持一方参加活动的倾向和态度。“我老婆她最反对我参加,除了卖菜她什么都不管,因為家里还有老人、小孩,轮到我不看档时,我还要回家还要煮饭给他们吃……何老师(馆长)和我们这些人接触交流,能给我们面子,我们也不可能不给何老师面子,我还是参加过很多活动的。”(N15)“我家里孩子还小,参加完活动再回去的话太晚了。”(N16)工作结束时间的不确定性与非固定性通常影响摊主参与一般非工作时间举办的活动。“有时早收档就过去吃饭,有时晚收档没空就没去了。”(N05)“8点多人家都吃完饭了,我还没收完档,想去也没空了。”(N06)若摊主住处与菜市场之间的通勤距离较远,通勤时间较长,摊主晚上结束工作后一般会选择尽快回家,不会选择参加活动。“我家住得远,他们活动要到很晚。”(N16)“有些人住得远,住得远那些就没去。”(N08)这些相对个人化的制约因素,主要源于菜市场摊主们的工作时间、工作性质和生活条件的客观限制。

可见,尽管存在时间制约,但摊主会在心理距离逐渐消解和克服个人兴趣有限的制约后形成较高的活动参与动机,并主动尝试采取时间管理策略以协商休闲制约。抽空参加与携家人共同参加是其主动克服制约协商后的参与行为表现,“中午有空的时候就会走过去看看”(N13),“想去看看时,就会让大家相互之间帮忙看看档口”(N08),“孩子有空的时候也会带过来一起参加”(N08),“我儿子在这边晚上跟着我,经常叫我儿子过去的”(N05)。由此可见,摊主能否克服时间制约取决于其本身受到时间制约的程度以及动机影响下的制约协商努力。

3.1.3 休闲制约协商过程的关键要素

根据休闲制约等级模型,个人兴趣属于内在制约,影响着休闲偏好的形成,是阻碍活动参与的首要因素,时间制约属于结构性制约,决定了休闲偏好最终能否转化为活动参与[16]。通过研究发现,摊主需要同时克服两个制约因素才能转化为活动参与者,能否成功克服制约取决于制约强度和制约协商努力程度之间的对比关系,且个人兴趣产生后的休闲偏好影响着动机的形成,这一动机将影响摊主对于时间这一结构性制约协商的努力程度。在艺术休闲内部制约因素层面,由个人兴趣制约产生的心理边界是阻碍摊主参与艺术活动的最大障碍,并影响着其他制约的克服。菜市场这一空间为摊主参与艺术活動树立的边界体现为两个方面,一是心理边界,表现为个人兴趣这一内在制约,菜市场摊主的身份使其形成了认知上对自己参与艺术活动的束缚,即认为菜市场是低文化水平群体从事的社会最底层的工作,艺术是与自己生活完全无关的世界;二是客观边界,菜市场的工作具有工作时间长且需全日在岗的特征,客观上使得摊主绝大部分时间都被“困”在菜市场,形成时间、经济条件和机会可得性的结构性制约。但在2007—2017年近11年间,与之一墙之隔的扉美术馆的共存但并未促发摊主的参与事实表明,心理边界的存在实质是阻隔摊主参与艺术活动的核心要素,即个人兴趣这一内在制约阻碍了对其他制约的协商和活动参与。

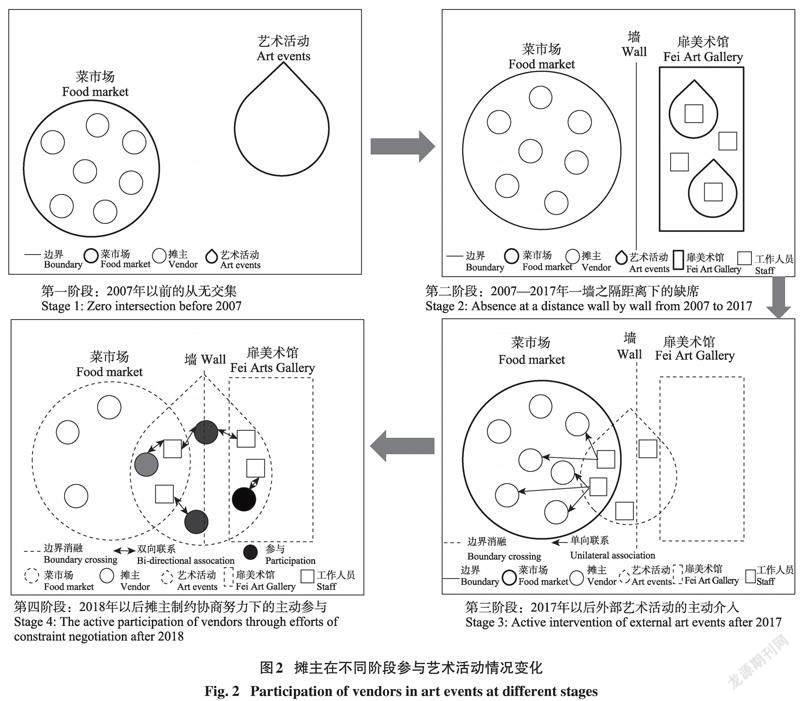

通过上文分析,本文描绘了摊主由缺席到参与艺术活动的转变过程(图2),菜市场摊主和艺术活动之间起初存在明显的隔阂,物理边界和心理边界皆对摊主参与艺术活动形成阻碍,而外部力量的主动介入逐渐产生的边界消融才是成功打破隔阂、引导摊主参与艺术活动的关键。在外部促进策略层面,情感关系的建立是边界消融的起点,艺术生活化策略是边界消融的催化剂,其他策略则是摊主参与活动的保障性因素。扉美术馆以源于底层劳动者真实的日常生活为素材而策划的、具有与底层劳动者切身相关的活动,则是激发摊主产生参与艺术活动兴趣的重要着力点。

3.2 基于制约协商和活动参与的活动收益

3.2.1 自我尊严的建构

一方面,协商个人兴趣制约促进了活动参与,也消解了摊主在艺术面前的卑微感。个人兴趣制约主要来源于摊主对自身文化程度的自卑以及“艺术活动属于高文化水平群体”这一认知,这使得摊主对艺术活动产生天然的心理距离感甚至畏惧感,而当摊主跨越此层心理障碍参与到艺术活动中并获得积极的心理收益后,自卑感的消失促发自我尊严的重建。“我们之前从来不来美术馆,觉得艺术和我们八辈子也扯不上关系,也特别害怕,害怕看不懂,怕被别人笑,有一次鼓起了很大的勇气,带我儿子来看展,发现我俩都看懂了,就特别开心,觉得艺术也没有什么了不起的。”(N03)另一方面,活动参与使摊主获得接触和了解不同职业群体的机会,在克服休闲制约未参与到活动中之前,菜市场摊主的日常工作主要局限在菜市场范围之内,摊主普遍认为自己只会做菜市场的工作,而艺术活动聚集了社会中的不同阶层和群体,尤其在活动中通过与艺术工作者群体的真实共处和活动共创,使得摊主突破了对自身身份和能力的消极认知。“尊严的建构在于让菜市场摊主迈出从菜市场到美术馆的这一步,和不同群体的人产生互动和融合,他们能和艺术家一起吃饭,他们来这里看展览也不会觉得自卑,他们还很自信地给我们的艺术家献花,是这个使得尊严和自信慢慢地在重建”(F01),且通过自己的参与实践感知了自身对菜市场工作以外的文化艺术活动的参与能力,“现在觉得自己不只可以卖菜,也可以和学生、研究生、新闻工作者,和很多人都可以交流,很多事情都可以帮上忙,觉得自己自信心一下子高了很多”(F01),由此突破对自身身份和能力的有限认知,实现更好的社会融入,建立起自信和尊严。

3.2.2 人际关系的拓展

一方面,共同参与活动提升了菜市场摊主群体内部的人际关系。原本摊主相互之间的交流较少,仅限于与相邻摊主的浅层交流。在特定时间、空间中举办的艺术活动将摊主聚集在与菜市场工作氛围不同的时空中,使摊主逃脱日常工作进入“非竞争关系”的交流情境,从之前的熟人面孔建立真正的熟人关系,并引发部分摊主在活动后自发组织摊主间的其他集体活动,菜市场摊主彼此间的交流与情感联系得到加强。“之前我们档主与档主之间很冷漠,我们之前从来不聊天的,但是现在我和档主之间的关系变得完全像一家人一样……我们还试过自发自主地组织去旅游,这个在以前根本是不可能的。”(N03)“之前很少交流,隔壁之间会聊一下,远的那些也不会有交流,甚至都不知道是同一个菜市场的。百家宴之后我们经常聚餐,之前从来都没有试过,如果没有这些活动,我们不可能走得这么近。”(N08)另一方面,摊主参与活动进一步提升了摊主与社区居民之间的人际关系。“原先我们和这个社区的人,虽然他们来这里买东西,但档主和顾客之间很少聊天的,要一个豆腐给了钱就走了,没有互动和交流,很冷漠。”(N03)艺术活动介入下的菜市场空间既丰富了人与人之间的交流媒介,也改善了社区居民与摊主间的单一的买卖关系,增强了社区居民与摊主间的情感联系。“后来就因为放了这个‘手,很多顾客觉得很奇怪,你们为什么会有手呀,又带动了我们档主和顾客之间的交流。”(N03)“因为参加过几次活动,我都认识了好多人。原先那些上了年纪的叔叔阿姨,只是买菜的时候我认识他,知道他来我这里买过菜,但是通过活动有几次交流,我都可以知道他原先没退休的时候在哪里上班,现在做什么工作,家里有几口人,了解了好多人。”(N17)

3.2.3 艺术参与的愉悦

协商个人兴趣制约的过程中,摊主尝试发现艺术活动的乐趣,而通过艺术活动,部分摊主开始尝试理解艺术并产生艺术性的创造行为。一方面,在成为艺术活动的参与者前,摊主对艺术和艺术活动主要存在天然的自卑心理。而当摊主协商个人兴趣制约形成休闲偏好后,少数摊主开始尝试理解艺术,并在有意识或无意识的情况下形成自己的艺术创作和表达,参与艺术活动对其有着艺术启蒙的作用。“之前从来都没试过,从来没想过可以做这个(指摊主自己主动用蔬菜为美术馆馆长做生日鲜花),因为想到自己是菜市场嘛,就用蔬菜代表自己的特色。”(N08)另一方面,摊主尝试主动到美术馆参观展览并主动与艺术家探讨展品背后的涵义。“有个艺术家做的‘搞搞震那个展览,我还给他批判了几句,我说你搞的这啥东西呀,我怎么看不到艺术作品呢?他说你看到的这些乱七八糟的就是呀,我说你给我讲解一下吧,他讲得很深奥,他跟我讲了他的那个思路之后,我就理解了。”(N03)疫情期间,美术馆举办线上“菜市场就是美术馆”的活动,邀请摊主投递疫情期间菜市场美的瞬间,部分摊主投递了作品。“我做的作品是把蒜头掰开放在茄子上面,瓶子里面,蒜头长出的芽很好看,翠绿的,好像坚强的生命一样,就地取材嘛。”(N17)

3.2.4 生活幸福感的丰富

通过研究发现,摊主因参与艺术活动在心理層面上产生的生活幸福感主要表现在,参与艺术休闲活动为摊主单调而枯燥的工作增添了生活乐趣。摊主由于每日的工作空间极为固定且工作时间相对较长,这样的客观情况导致无趣和单调成为摊主们的生活常态。“在菜市场当然无聊,一天到晚都是这样”(N04),“那时候觉得生活挺压抑的,天天都是这个样子,早上起来晚上收档”(N17),“原先每天都是早出晚归,该吃饭就吃饭,很单调,没想到生活可以如此多彩”(N03),“参加活动的时候很开心很快乐”(N01)。摊主在尝试协商休闲制约后产生的生活幸福感主要源于其带来的心态转变。摊主在艺术休闲制约下作为活动非参与者时,其生活状态和心态都处于较为闭塞的状态,与其他摊主以及群体外部的人缺乏交流,对菜市场工作以外的事务亦较少接触。而扉美术馆艺术活动的主动介入不仅让相对枯燥且封闭的工作空间中的人际接触和空间氛围产生了变化,同时,也通过时常参与活动使其从原来的工作时间和空间中解放出来,并逐渐与不同类型的他人建立情感联系,在可感知可理解的艺术活动中获得生活的新鲜感与自信心,这种积极而开放的心态成为收获更丰富的生活幸福感的来源。“通过这些活动和顾客有话题聊之后,我整个人状态都很好,服务态度都有所改变,不然每次都对别人很冷漠,整个人就会渐渐封闭,整个人很压抑很情绪化,碰到什么不顺心的事,比如没生意就会有情绪,会发脾气”(N03),“参加这些活动之后人变得开朗了,大家交流多了,互动多了,自然而然大家心里都愉悦了”(N17)。

4 结论与讨论

本文选取农林肉菜市场的摊主在扉美术馆的介入下参与艺术活动的这一事件,探究底层劳动者参与艺术活动的休闲制约要素,及其能否以及如何在外部力量的介入下通过自身的制约协商努力转变为活动参与者,以及参与艺术活动为其带来的活动收益(图3)。既有休闲制约研究将制约协商看作个体通过自身努力克服休闲制约的过程[8-9],而较少将外部促进策略纳入考量,综合地从内外两个维度看待内部制约协商和外部促进策略对克服休闲制约的影响。本研究发现,首先,在休闲制约协商过程中,尤其对存在内在制约的底层群体而言,他们难以仅凭自身的力量突破休闲制约,而外部力量的主动介入是促使其产生休闲制约协商努力的重要前提。其次,个人兴趣制约是阻碍摊主参与艺术活动的核心制约要素。对于底层劳动者而言,由文化程度和工作性质产生的自我底层群体的身份界定,成为影响其对艺术及艺术活动产生心理边界的主要原因。就具体的外部促进策略而言,建立摊主和美术馆工作人员之间友好情感关系,既成为消融摊主与艺术活动之间心理边界的基础,也是引发底层劳动者从被动缺席转为主动参与的至关重要的情感要素。而艺术及艺术内容的生活化策略,即活动主题与内容的切身性和共鸣感是促发摊主产生制约协商努力行为,并主动克服时间、经济和机会可得性制约而产生制约协商的重要动力要素。最后,在活动收益方面,Meretse等认为,活动提供了不同群体聚集的特定时空以及逃离常规、体验新事物的机会,由此带来人际关系和生活幸福感的提升[13]。研究发现,参与者受到的活动影响包括自尊建构、人际关系拓展、生活幸福感丰富和获得艺术愉悦。其中,自我尊严建构和人际关系拓展往往成为引发底层劳动者突破既有自我认知,建立生活自信,从而产生积极的生活创造行为的首要推动因素。尽管这些内在的心理收益并非直接显见于物质或经济收益层面,却为底层劳动者的日常工作生活带来积极的社会关注,并间接产生物质经济收益的可能和契机。

Crompton等指出,休闲活动制约和收益之间的交互关系决定了休闲行为,然而少有研究考虑两者之间的动态交互关系,综合探究制约和收益及其交互关系将极大地推进这一领域的研究[14]。因而,在理论价值层面,本文将休闲制约理论运用到艺术休闲活动研究领域,并通过聚焦底层劳动者这一以往研究较少关注的群体概括出底层劳动者参与艺术活动的休闲制约协商机制及活动收益模型(图4)。该模型不仅在综合制约和收益两者间的交互关系下揭示了艺术休闲制约及其制约协商过程,同时也具体提出了何种外部促进策略可有效激发底层劳动者做出个人制约协商努力。底层劳动者通过参与艺术休闲活动获取的心理收益(如自信心、心理愉悦)是制约协商过程的最终结果,而这些心理状态的缺失与不足(如自卑心、距离感)也是影响底层劳动者主动参与艺术休闲活动的关键制约因素。因而,良好的艺术活动参与收益往往反作用于艺术休闲活动制约协商的过程,进而促进底层劳动者艺术休闲活动的参与行为。在实践价值方面,研究发现参与艺术活动对底层劳动者的日常生活和心理具有提升和改善作用,这些将启发政府和公益组织应更多地尝试以文化艺术活动介入这一群体,引导其参与艺术休闲和节庆文化活动,真正使大量的文化艺术活动在惠及更广泛的群体的同时,也对活动参与者产生更深远的积极影响,这对提升社会整体幸福水平和人口质量具有重要意义。尤其本文通过研究得出具体的外部促进策略,对如何使文化艺术活动真正关切底层群体具有实践启示意义,活动策划者需付出时间与情感和底层劳动者建立真实情感关系,而情感信任会反作用于创造更符合大众文化艺术品位和需求的艺术活动内容;增强活动内容与参与受众的相关性和情感共鸣,以艺术源于日常的生活化策略促发底层群体形成艺术休闲活动制约协商的动力。

然而,本研究也存在一定的局限性。由于该案例属于追溯式的实证案例研究,在数据收集方面,尽管笔者已通过大量网络资料和多方主体访谈尽可能还原当时的过程,但无法参与整个活动导致无法通过参与式观察形成对案例更深入和准确的认识。同时,由于本文属于探索性的定性研究,尽管发现了外部促进策略对制约克服的作用,以及協商制约对活动参与收益的影响,但对量化的结构关系和作用效果尚不清晰。因此,未来可通过定量方法进一步探究休闲制约、促进策略、制约协商、活动参与影响等变量之间的交互关系,包括艺术活动的开展频率、摊主的参与程度等相关量化结论。

参考文献(References)

[1] 朱力, 毛飞飞. 城市底层群体的产生、传递及消解机制——基于江苏省低保群体的调查[J]. 探索与争鸣, 2013(6): 48-52. [ZHU Li, MAO Feifei. The mechanism of generation, transmission, and dissipation of urban underclass groups: Based on a survey of low-income groups in Jiangsu province[J]. Exploration and Free Views, 2013(6): 48-52.]

[2] 谷小英. 关于我国劳动法对低阶劳动者保护现状的思考[J]. 法制与社会, 2013(21): 65-66. [GU Xiaoying. Reflections on the current situation of protection of low rank workers in Chinas labor law[J]. Legal System and Society, 2013(21): 65-66.]

[3] 陆学艺. 当代中国社会阶层研究报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2002: 9. [LU Xueyi. Research Report on Contemporary Chinese Social Stratum[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2002: 9.]

[4] HASSANLI N, WALTERS T, FRIEDMANN R. Can cultural festivals function as counterspaces for migrants and refugees? The case of the new beginnings festival in Sydney[J]. Leisure Studies, 2020, 39(2): 165-180.

[5] HAHM J, RO H, OLSON E D. Sense of belonging to a Lesbian, gay, bisexual, and transgender event: The examination of affective bond and collective self-esteem[J]. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2018, 35(2): 244-256.

[6] GUTHIL I A, HEYMAN J C. Older adults and creative arts: Personal and interpersonal change[J]. Activities, Adaptation and Aging, 2016, 40(3): 169-179.

[7] WOOD E H, DASHPER K. “Purposeful togetherness”: Theorising gender and ageing through creative events[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020(2): 1-17.

[8] DORAN A, POMFRET G. Exploring efficacy in personal constraint negotiation: An ethnography of mountaineering tourists[J]. Tourist Studies, 2019, 19(4): 475-495.

[9] ITO E, KONO S, WALLER G J. Development of cross-culturally informed leisure-time physical activity constraint and constraint negotiation typologies: The case of Japanese and Euro-Canadian adults[J]. Leisure Sciences, 2020, 42(5-6): 411-429.

[10] JACKSON E L, CRAWFORD D W, GODEY G. Negotiation of leisure constraints[J]. Leisure Sciences, 1993, 15(1): 1-11.

[11] KENNELLY M, MOYLE B, LAMONT M. Constraint negotiation in serious leisure: A study of amateur triathletes[J]. Journal of Leisure Research, 2013, 45(4): 466-484.

[12] LEE I, ARCODIA C, LEE T J. Benefits of visiting a multicultural festival: The case of South Korea[J]. Tourism Management, 2012, 33(2): 334-340.

[13] MERETSE A R, MYKLETUN R J, EINARSEN K. Participantsbenefits from visiting a food festival— The case of the Stavanger Food Festival (Gladmat festivalen)[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2016, 16(2): 208-224.

[14] CROMPTON J L, JACKSON E L, WITT P. Constraints to Leisure: Overview of a Developing Theme in Leisure Studies[M]. State College: Venture Publishing Inc, 2005: 245-259.

[15] JACKSON E L. In the eye of the beholder: A comment on Samdahl & Jekubovich (1997), A critique of leisure constraints: Comparative analyses and understandings[J]. Journal of Leisure Research, 1997, 29(4): 458-468.

[16] CRAWFORD D W, JACKSON E L, GODBEY G. A hierarchical model of leisure constraints[J]. Leisure Sciences, 1991, 13(4): 309-320.

[17] RAYMORE L, GODBEY G, CRAWFORD D, et al. Nature and process of leisure constraints: An empirical test[J]. Leisure Sciences, 1993, 15(2): 99-113.

[18] NYAUPANE G P, MORAIS D B, GRAEFE A R. Nature tourism constraints: A cross-activity comparison[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(3): 540-555.

[19] DORAN A, SCHOFIELD P, LOW T. Womens mountaineering: Accessing participation benefits through constraint negotiation strategies[J]. Leisure Studies, 2020, 39(5): 721-735.

[20] HENDERSON K A, BIALESCHKI M D. Manière dont les femmes font face aux obstacles à la pratique des loisirs physiques[J]. Loisiret Societe, 1993, 16(2): 389-411.

[21] GODBEY G, CRAWFORD D W, SHEN X S. Assessing hierarchical leisure constraints theory after two decades[J]. Journal of Leisure Research, 2010, 42(1): 111-134.

[22] HAWKINS B A, PENG J, HSIEH C M, et al. Leisure constraints: A replication and extension of construct development[J]. Leisure Sciences, 1999, 21(3): 179-192.

[23] YOUNG S J, ROSS C M, BARCELONA R J. Perceived constraints by college students to participation in campus recreational sports programs[J]. Recreational Sports Journal, 2003, 27(2): 47-62.

[24] LI M Z. Working for a dream and living for the future: Leisure constraints and negotiation strategies among Chinese international graduate students[J]. Leisure/Loisir, 2007, 31(1): 105-132.

[25] SCOTT D, MOWEN A J. Alleviating park visitation constraints through agency facilitation strategies[J]. Journal of Leisure Research, 2010, 42(4): 535-550.

[26] TAN W K, KUO C Y. Prioritization of facilitation strategies of park and recreation agencies through DEMATEL analysis[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2014, 19(8): 859-875.

[27] HUBBARD J, MANNELL R C. Testing competing models of the leisure constraint negotiation process in a corporate employee recreation setting[J]. Leisure Sciences, 2001, 23(3): 145-163.

[28] LOUCKS-ATKINSON A, MANNELL R C. Role of self-efficacy in the constraints negotiation process: The case of individuals with fibromyalgia syndrome[J]. Leisure Sciences, 2007, 29(1): 19-36.

[29] MUELLER J T, LANDON A C, GRAEFE A R. Modeling the role of social identity in constraint negotiation for ultra-endurance gravel cycling[J]. Journal of Leisure Research, 2019, 50(2): 81-106.

[30] 林泓, 林岚, 施林颖, 等. 国外休闲制约协商研究进展与评析[J]. 地理科学进展, 2019, 38(5): 648-661. [LIN Hong, LIN Lan, SHI Linying, et al. Progress and review of foreign researches on negotiation of leisure constraints[J]. Progress in Geography, 2019, 38(5): 648-661.]

[31] 袁箐. 国内休闲制约(1990—2014年)研究进展与启示[J]. 现代商贸工业, 2016, 37(13): 127-130. [YUAN Jing. Progress and enlightenments of foreign leisure constraints research (1990—2014)[J]. Modern Business Trade Industry, 2016, 37(13): 127-130.]

[32] BOO S, CARRUTHERS C P, BUSSER J A. The constraints experienced and negotiation strategies attempted by nonparticipants of a festival event[J]. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2014, 31(2): 269-285.

[33] GETZ D, ANDERSSON T, CARLSEN J. Festival management studies: Developing a framework and priorities for comparative and cross-cultural research[J]. International Journal of Event and Festival Management, 2010, 1(1): 29-59.

[34] 林嵐, 施林颖. 国外休闲制约研究进展及启示[J]. 地理科学进展, 2012, 31(10): 1377-1389. [LIN Lan, SHI Linying. Progress and enlightenments of foreign leisure constraints research[J]. Progress in Geography, 2012, 31(10): 1377-1389.]

[35] KRUGER M, SAAYMAN M. First-time versus repeat visitors to a music festival in South Africa[J]. Journal of Convention and Event Tourism, 2018, 19(3): 219-247.

[36] KRUGER M, VILJOEN A, SAAYMAN M. A behavioral intentions typology of attendees to an EDM festival in South Africa[J]. Journal of Convention and Event Tourism, 2018, 19(4-5): 374-398.

[37] TKACZYNSKI A, RUNDLE-THIELE S R. Event segmentation: A review and research agenda[J]. Tourism Management, 2011, 32(2): 426-434.

[38] AKGUNDUZ Y, COSAR Y. Motivations of event tourism participants and behavioural intentions[J]. Tourism and Hospitality Management, 2018, 24(2): 341-358.

[39] CARVACHE-FRANCO M, CARVACHE-FRANCO O D, CARVACHE-FRANCO W, et al. Motivation and segmentation of gastronomic events: Festival of the Red Crab in Ecuador[J]. Annals of Leisure Research, 2020(4): 1-17.

[40] MAENG H Y, JANG H Y, LI J M. A critical review of the motivational factors for festival attendance based on meta-analysis[J]. Tourism Management Perspectives, 2016, 17: 16-25.

[41] TKACZYNSKI A, TOH Z H. Segmentation of visitors attending a multicultural festival: An Australian scoping study[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2014, 14(3): 296-314.

[42] CULHA O. The effect of food festival quality on place attachment and destination recommendation intention through festival experience and festival satisfaction: The case of the Didim international olive festival[J]. Journal of Convention and Event Tourism, 2020, 21(5): 387-416.

[43] GRAPPI S, MONTANARI F. The role of social identification and hedonism in affecting tourist re-patronizing behaviours: The case of an Italian festival[J]. Tourism Management, 2011, 32(5): 1128-1140.

[44] JUNG T, INESON E M, KIM M, et al. Influence of festival attribute qualities on slow food touristsexperience, satisfaction level and revisit intention: The case of the Mold Food and Drink Festival[J]. Journal of Vacation Marketing, 2015, 21(3): 277-288.

[45] LEE Y K. Impact of government policy and environment quality on visitor loyalty to Taiwan music festivals: Moderating effects of revisit reason and occupation type[J]. Tourism Management, 2016, 53: 187-196.

[46] THEODORAKIS N D, KAPLANIDOU K, KARABAXOGLOU I. Effect of event service quality and satisfaction on happiness among runners of a recurring sport event[J]. Leisure Sciences, 2015, 37(1): 87-107.

[47] YOLAL M, GURSOY D, UYSAL M, et al. Impacts of festivals and events on residents well-being[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 61: 1-18.

[48] 戴光全, 肖璐. 基于区域联系和IPA的节事游客地方认同空间特征——以2011西安世界园艺博览会为例[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 115-124. [DAI Guangquan, XIAO Lu. Spatial characteristics of event-goers place identity based on regional relation & IPA model—A case study of international horticultural exposition 2011 in Xian[J]. Human Geography, 2012, 27(4): 115-124.]

[49] 羅秋菊, 杨云露. 游客对2010年广州亚运会影响城市旅游形象的感知研究——基于事件举办前视角[J]. 热带地理, 2010, 30(5): 558-563; 569. [LUO Qiuju, YANG Yunlu. A study on tourists perception of the host-city tourism image influenced by 2010 Guangzhou Asian Games: Perspective of pre-event[J]. Tropical Geography, 2010, 30(5): 558-563; 569.]

[50] 李慧, 谷园园. 节事营销对城市游客来访意愿的作用分析[J]. 特区经济, 2016(9): 121-122. [LI Hui, GU Yuanyuan. The influence of festival and special event marketing on the visitors intentions to visit the hosting cities[J]. Special Zone Economy, 2016(9): 121-122.]

[51] 张岚, 赵金凌, 李晏墅, 等. 节事活动游客的重游意愿影响因素研究——以上海世博会为例[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2012, 35(3): 118-124. [ZHANG Lan, ZHAO Jinling, LI Yanshu, et al. Research of effect factors about tourists revisit intention in the festival & special event — Case study of Shanghai Expo[J]. Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition), 2012, 35(3): 118-124.]

[52] 沈欢燕. 旅游节庆游客满意度、推荐度、回游度的关系研究[D]. 济南: 山东大学, 2010. [SHEN Huanyan. Study on the Relationship among Tourists Satisfaction, Recommendation and Revisiting Degree[D]. Jinan: Shandong University, 2010.]

[53] 王春雷, 朱红兵. 外国游客参观2010年上海世博会的满意度研究——基于Travel Blog日志的探讨[J]. 国际商务研究, 2014, 35(2): 53-64. [WANG Chunlei, ZHU Hongbing. A research on foreign tourists satisfaction with the 2010 Shanghai World Expo: Based on free comments from travel blog[J]. International Business Research, 2014, 35(2): 53-64.]

[54] 王朝辉, 陆林, 夏巧云, 等. 重大事件游客消费行为及偏好的中外比较研究——以2010上海世博会为例[J]. 地理研究, 2012, 31(2): 279-289. [WANG Chaohui, LU Lin, XIA Qiaoyun, et al. A comparative study on foreign and domestic tourists consumption behavior and preferences in mega-events: A case study of 2010 Shanghai World Expo[J]. Geographical Research, 2012, 31(2): 279-289.]

[55] 胡宇橙, 杨盼星. 体育事件旅游者行为特征研究——基于第十三届全运会旅游者的调查[J]. 四川旅游学院学报, 2019(2): 44-48. [HU Yucheng, YANG Panxing. An analysis of sport event tourists behavior characteristics — Based on a survey of the 13th National Games tourists[J]. Journal of Sichuan Tourism University, 2019(2): 44-48.]

[56] WALTERS T, RUWHIU D. Navigating by the stars: A critical analysis of indigenous events as constellations of decolonization[J]. Annals of Leisure Research, 2019(1): 1-18.

[57] HUNG K, CROMPTON J. Benefits and constraints associated with the use of an urban park reported by a sample of elderly in Hong Kong[J]. Leisure Studies, 2006, 25(3): 291-311.

[58] KIM S S, CROMPTON J L, BOTHA C. Responding to competition: A strategy for Sun/Lost city, South Africa[J]. Tourism Management, 2000, 21(1): 33-41.

[59] KIM C, SCOTT D, OH C O. Effects of acculturation, leisure benefits, and leisure constraints on acculturative stress and self-esteem among Korean immigrants[J]. Loisir et Societe, 2005, 28(1): 265-296.

[60] GREEN B C, JONES I. Serious leisure, social identity and sport tourism[J]. Sport in Society, 2005, 8(2): 164-181.

[基金項目]本研究受国家社会科学基金青年项目“文化记忆媒介视角下乡村旅游地乡愁记忆的激活与传播研究”(19CGL033)和国家自然科学基金面上项目“全球与地方尺度嵌套下的旅游网络危机时空演变机制及其空间治理研究”(41971176)共同资助。[This study was supported by grants from the National Social Science Foundation of China (to GUO Yunjiao) (No. 19CGL033) and the National Natural Science Foundation of China (to LUO Qiuju) (No. 41971176).]

[作者简介]郭云娇(1989—),女,黑龙江哈尔滨人,博士,特聘副研究员,研究方向为文化研究、记忆与旅游、媒介叙事与旅游者行为,E-mail: guoyj35@mail.sysu.edu.cn;何雅怡(1998—),女,广东佛山人,本科生;罗秋菊(1968—),女,江西新余人,博士,教授,研究方向为大型活动、文化节庆、特殊兴趣旅游、旅游社交媒体,E-mail: bettyluoqiuju@126.com,通讯作者。

Abstract: Participation in art events is widely considered to be dominated by highly educated groups within society, with sufficient means and leisure time. By contrast, the underclass workers belonging to a lower socio-economic stratum generally have limited education and low incomes, and they face serious economic as well as time constraints. Yet, the constraints hindering the engagement of underclass workers with the arts and their participation at art events have received little research attention. Typically, the spaces of such events and the living spaces of underclass workers constitute separate worlds, which rarely intersect. However, through the interventions of the Fei Art Gallery, vendors at the Nonglin Food Market in Guangzhou have been transformed from being passive nonparticipants at art events into active participants, leading to the integration of these two separate worlds. The role of external interventions is seldom considered in studies on the negotiation of constraints, and there is scope for research that integrates the constraints limiting leisure activities and the benefits of attending events. This study adopted qualitative research approach to examining the participation of stall vendors in artevents resulting from the Fei Art Gallerys intervention. It explored the interventions role in the process of negotiating constraints and enabling stall vendors to participate in art events and their positive impacts on stall vendors. The studys findings were as follows. First, it is difficult for the underclass workers to negotiate and overcome constraints hindering their engagement with the arts. Therefore, the involvement of external forces is an important prerequisite for successful negotiation of these constraints. Second, the main constraints identified among stall vendors were lack of personal interest, time, and opportunities and unfavorable economic conditions, with lack of personal interest being the main constraint preventing their participation in art events. Third, fostering interpersonal relationships and integrating art into the lives of the underclass workers are essential to overcome the psychological boundaries that prevent their engagement with the arts. However, the ability to negotiate time constraints successfully ultimately determined whether stall vendors participated in events. Fourth, the benefits of event attendance for stall vendors included greater self-esteem, improved interpersonal relationships, pleasure from engaging with art, and life enrichment. This study extends the field of study to encompass constraints that limit engagement with the arts at leisure and participation in art events. Moreover, it attempts to explain the interaction between internal and external forces in the process of negotiating constraints limiting leisure and the benefits of participation in art events. It therefore advances understanding of the entire process of negotiating constraints that impede leisure activities and participation in events. Thus, it provides valuable practical inputs on how to improve the physical and mental states of underclass workers and their lives through their participation in art events, therefore extending the benefits of these events to other social groups.

Keywords: leisure constraints; constraint negotiation; events benefits; underclass workers; art events

[責任编辑:王 婧;责任校对:刘 鲁]