实境+实体+实战:“行-知-行”育人逻辑的当代镜鉴与校本生成

摘要:职业教育有其独特的育人逻辑与方式。南京金陵高等职业技术学校以陶行知“行-知-行”教育思想为育人逻辑,构建了“实境+实体+实战”进阶式教学实施平台,探索了“实境+实体+实战”进阶式课程实施路径,实现了基于职业教育特征和时代变化的教学深度变革。

关键词:“行-知-行”;实境+实体+实战;育人逻辑;育人实践

中图分类号:G71 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2023)06-0047-05

“物有本末,事有始终”,学生的成长具有阶段性、类型性的特征,需要遵循其成长规律。那么,肩负着为国家培育高素质劳动者和技术技能人才大任的职业教育,該如何遵循职业教育类型属性和技术技能人才的成长规律?如何落实好立德树人根本任务,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣、技能宝贵的敬业风气?又该如何和时代紧密结合,把握未来发展趋势,坚持适应科技发展和生产方式变化、培养生产生活第一线技术技能人才的定位,为经济、行业、区域发展和每一位学生创造新价值?解决这些问题,需要职业学校遵循育人逻辑,开展与之相匹配的教学改革实践。

职业学校学生的成长,离不开职业教育这一教育类型的特征与特定时空。尊重职业教育规律和学生的身心发展规律,在教学中给予学生适合的引导,以发展的、整体的眼光来看待学生成长过程,是更新教育理念、制定教育目标、改变教学模式、变革育人方式的不二选择,这也是南京金陵高等职业技术学校(以下简称“金陵高职校”)在教学改革实施14年间对“行-知-行”育人逻辑的切合理解与生动实践。

一、陶行知“行-知-行”思想的形成及当代镜鉴

知与行,一直以来是中国教育界以及哲学界热衷讨论的话题。任何一种系统化的思想理论都有其形成和发展支点、说理面向的根本点和思想理论特定的服务对象。中国近代教育家陶行知对中国教育的影响非常深远。他的“行-知-行”思想是植根于中国传统教育的土壤,吸取了中国传统文化、西方教育思想之长形成的符合本国国情、具有本民族特色的教育思想。

从吸收中国传统文化角度来看,明代王阳明强调“知行合一”,认为“知是行之始,行是知之成”。受到王阳明影响的陶行知则更为推崇行动的力量,“生活即教育,社会即学校”“教学做合一”是陶行知教育理论的核心。陶行知主张“行是知之始,知是行之成”“行动生困难,困难生疑问,疑问生假设,假设生试验,试验生断语,断语又生了行动,如此演进于无穷”,即“行动—知识—再行动”。后受墨子关于知识的论述影响,陶行知教育思想由 “先知后行”转向“先行后知”[1]。

从吸收西方教育思想的角度来看,陶行知师从杜威、孟禄、克伯屈等西方教育家。因师从杜威,他在深入研究杜威的教育思想后,结合中国国情,对其提出的“教育即生活”“学校即社会”等观点进行思考与改造。1931年11月,陶行知先生在《思想的母亲》中写道:“我拿杜威先生的道理体验了十几年,觉得他所叙述的过程好比是一个单极的电路,通不出电流。他没有提及那思想的母亲,这位母亲便是行动。所以我要提出的修正是在困难之前加一行动之步骤,于是整个科学的生活之过程便成了:行动生困难,困难生疑问,疑问生假设,假设生试验,试验生断语,断语又生了行动,如此演进无穷。”[2]由此,陶行知得到“生活即教育”、“社会即学校”和“教学做合一”等观点,形成了生活教育论。

1934年,陶行知发表了《行知行》一文(《生活教育》第1卷第11期)。此篇之后,陶行知正式确定自己名为“行知”,并创建了“ ”字,代表了他的“行知合一”学说由“知行合一”到“行知合一”再到“行-知-行”的转变。“ ”这个奇特的字是由“行”和“知”两个字组成的,陶行知将“行”字一分为二,中间插入的“知”字由上下组合而成,完美地将“行知”两字融合在一起。这个新字读“gàn”,音同“干”,体现行在知前,知后又行的“行-知-行”观。行在前,表示绝不可缺少干的精神,是坚定的实践精神。

1933年,陶行知在《创造的教育》中指出,因为惟其行动,到行不通的时候,方才觉得困难,困难而求解决,于是有新价值的产生。由此他对“行-知-行”做了十分形象的比喻:行动是老子,知识是儿子,创造是孙子。陶行知认为实践是认识的基础、知识源于实践。他在实践中感悟,杜威的理论在中国行不通,即缺少思想的母亲,即行动。因而创新性提出“行是知之始,知是行之成”。基于这一认识,陶行知在理论上作了进一步的阐释,他反对将读书与听讲视为“知之行”的观点,认为一个人要有真知识,需要在实际的行动中求得。他主张学生应该在实际操作中学习知识,在亲身参与实践行动中追求真理,“无论何种知识技能,要学生自动地受领,不要被动地受领”[3]。

陶行知同时指出,一个人在行动中学习获得知识,都会在其后继的行动中得以体现。人的理论学习与实践经验的获得是相辅相成的,其根本逻辑在于个人由实践行动求得理论知识,而理论知识又指示和指导个体进一步实践和获得经验,在此过程中实践经验又不断地改造着个体已经获得的理论知识。这样的行动与获得逻辑也正是职业教育中学生的成长规律。

理论的生命张力在于其与现实的结合以及形成的现实样态。陶行知凭借着对中外教学思想和自我心性修养的深刻洞见和把握,从中国国情出发,立足于人类社会的历史发展,批判地继承了中外历史上先进的教育学说,走出了中国国情之下的教育之路,在不断探索和实践中创立了崭新的教育学说。这些教育学说是构建公平有质量、类型特色突出的职业教育难能可贵的资源。只有对这些资源进行创造性转化和创新性发展,坚持实践探索、有效借鉴,我们才能用其教育思想滋养现代职业教育高质量发展。因此,今天我们借鉴陶行知的教育思想,既要知晓其产生、发展的过程,更为重要的是要继承他的教育主张与做人做事风格。今天的职业教育也特别需要像陶行知那样,永不停息地去开展教育实践。

二、“行-知-行”育人逻辑的校本生成

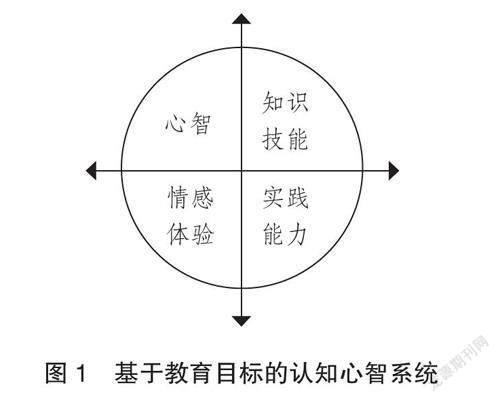

基于陶行知“行-知-行”教育理念,在调查研究和梳理历史文献的坚实基础上,以学校14年育人实践为主线,金陵高职校凝练了“行-知-行”转化的内在机理:由教育目标的认知心智系统、人才培养的素养目标系统、践行能力的教学实施平台、情智因素的治理保障系统共同构成了校本转化的动态过程(如图1)。此外,学校还总结出了“行-知-行”育人逻辑转化的层次性和阶段性特征:即以生成过程中学生的主体性为分析视角,将“行-知-行”生成表征为“自主—自行—自觉”的内在生成层次,以学校支持系统阶段特征为考察维度,表征为“实境—实体—实战”的外在生成阶段。从内外两个维度对“行-知-行”转化效度进行全方位、多角度呈现,为育人方式改革提供坚实的学理支撑。

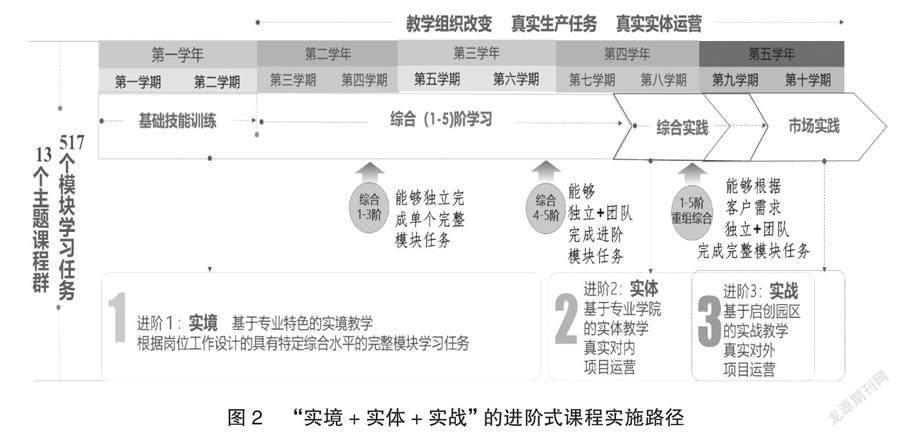

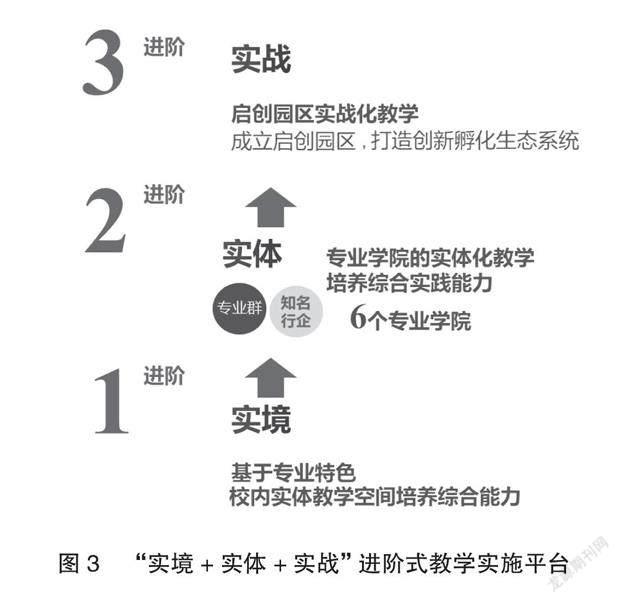

学校确立了“实境+实体+实战”三进阶教学实施平台和对应的课程实施路径(如图2)。创建了13个专业运营实体,组建了以实体为轴线的“小树莓”等13个主题课程群,结构化、分阶段改造了传统的“基础理论-方向技能-实操实习”三段式课程体系,形成了517个模块学习任务,贯穿三进阶教学过程。第一进阶为基于专业特色的实境教学,在真实的教学情境中培养学生的综合能力。第二进阶为基于专业学院的实体教学,与宝马、阿里等知名行企合作,整合专业群创建了6个专业学院,培养学生的综合实践能力。第三进阶为基于启创园区的实战教学,成立启创园区,打造创新孵化生态系统(如图3)。

(一)从“分科”到“综合”:基于专业特色的实境教学

所谓实境,乃相对于虚境而言,顾名思义,即真切实在的境界。“实境”在《辞海》中的解释为真实的景象。只有置于真实世界的真实問题和在与学生兴趣相关的真实情境中,学生的学习动机和内驱力才会被激发出来。基于实境学习 (Authentic Learning) 活动的教学成为一种提升学习者自主学习能力、增强知识习得与应用、促进协作知识构建、提高学习满意度的有效途径[4]。实境学习是一种将学习任务与真实世界情境相融合的教学方法,对学习者具有激励作用,能引导学习者对真实问题和项目进行探索、讨论和建构[5]。实境学习由高阶思维、深层知识建构、与现实社会联系、参与真实对话和现实社会支持五部分组成[6]。实境学习中学习发生的关键因素在于学习环境,即真实情境的创设,它既可以发生于真实世界,也可以是与真实世界高度相似,具有复杂性、非良构性的模拟情境[7]。

基于这些理论,学校基于专业特色,探索创设了真实的情境教学空间,从学生对社会现象、市场生活的关心出发,整体设计了实境教学指导方案,根据模块学习任务开展学习。在这个过程中我们特别注重真实情境、真实生产任务、真实体验和真实评价四个关键要素的设计。这一阶段在初中后五年制高职学段第1~3.5年间实施,学生在“教室+实体”的真实企业环境中完成综合1~5阶模块学习任务。学生经过综合1~3阶学习能够独立完成完整的任务,经过综合4~5阶学习能够团队合作完成完整的任务,这一阶段并未真正进入实体参与运营。

(二)从“单体”到“集群”:基于专业学院的实体教学

“实体”在《辞海》中的解释为客观存在的具体的东西,后亦特指存在并起作用的组织机构。学生在实践与学习的过程中,基于客观物质环境下的实践活动较虚拟环境下的实践活动,在经验获得和知识理解上更加深入、具体、印象深刻。因而,在实践学习层面上,实际环境有着虚拟环境所不具备的实践要素,如实体层面的真实客户、真实运营以及创意创新、品格塑造,这些正是“实境”所缺失的。职业教育和普通教育最大的区别就是面向实践、面向市场、面向真实世界。但是当前的职业教育,理论教学脱离实际应用的情况自不必提,实践教学也没能真正“嵌入真实世界”之中。不可否认,部分学校和企业合作,其实践活动已经有了“嵌入性”特征,但是没有嵌入理念的引领、组织模式的保证、体制机制的支持,依然有隔靴搔痒之感。相关活动实际是在“拟真环境”下开展的。这也导致职业教育培养出的学生从学校走进真实生活世界需要有一个不断适应岗位的过程。

针对职业教育与真实世界的“脱嵌”,学校分专业设立经营实体,以实体方式嵌入学校组织内部运行体系,再在单个实体基础上打造综合实体,学校整合专业群,与宝马、阿里体育等知名企业深度合作,成立了金陵宝马学院、金陵营养健康学院、金陵时尚学院、阿里体育金陵电竞教育学院、金陵安防学院、金陵航空学院六大专业学院。专业学院面对市场开发产品、研发市场标准、推行社会职业体验、开展综合实践课程。这一阶段在3.5~4.5年实施,学习任务是对综合1~5阶任务的重组综合,学生能够根据客户需求独立或团队合作完成完整的任务,进入实体进行真实对内项目运营。这一阶段以真实项目为依托,经常出现几个实体联合运营、利用各自优势拓展“业务范围”的情况,促进了学科和专业融合。

(三)从“创客”到“创业”:基于企创园区的实战教学

“实战”即实际作战、实际战斗,多用于军事领域。实战更加强调的是职业教育在育人环节的真实实践性和与市场关系的真实连接。一字之变,凸显的是从“实境情境仿真”的经验累积到“实体真实运营”,再到“全面市场实战”的质的飞跃。实战具有开放、共享、交互、协同、泛在的基本特征。开放是指教学面向真实市场、真实客户开展真实运营实战。交互是指“教学、体验、实战、服务”一体化,教学与实战相互渗透。协同是指建构“学校-政府-企业-市场-用户”协同创新机制,在这个过程中教师与学生形成师生共同体,共同提升市场实战能力。泛在是指教学全过程渗透实战理念与实操。

学校撬动、聚合各方资源,成立了综合体验中心、金高职启创园,由学生团队负责轮值管理和运营,对外“实战”育人,与政府、企业联合形成优质解决方案,构建“品牌共有、市场归企”方案,将研究和实践成果推广到各级各类学校,推向市场。打造围绕兴趣的终身学习、创业教育与创新生态系统,辐射基础教育、产业技术与管理升级。这一阶段在第4~5年间实施,与进阶二融合交织进行,学生进入真实生活对外项目运营。

实境、实体、实战,是学校从对“行-知-行”育人逻辑的探索理解到教学物理空间的再造,改变了以专业、行业分类进行人才培养的传统路径,落实了“市场-行业-企业-学校”四方协作,代入了对育人理念的时代性理解——“相信人人有才,帮助人人成才”,更好地服务于每一位学生的发展。这一教学模式为职业教育育人方式变革提供了全新视角和改革经验。

参考文献:

[1]申国昌,郑腾.陶行知的职业教育思想及其当代价值[J].职业技术教育,2022(27):67-75.

[2]江苏陶行知研究会.陶行知文集[M].南京:江苏教育出版社,2008:428.

[3]高岩.陶行知治学之道的当代借鉴价值[N].中国社会科学报,2020-08-03(5).

[4]程禹帆.基于实境学习的高校研究型课程教学设计及应用——以《学习科学导论》为例[D].上海:华东师范大学,2017:15.

[5] HERRINGTON J, OLIVER R, REEVES T C. Patterns of engagement in authentic online learning environments [J].Australian Journal of Educational Technology,2003(1):59-71.

[6] NEWMANN.F.M, WEHLAGE G G. Five standards of au-thentic instruction[J].Educational Leadership,1993(7):8-12.

[7]MARTENS RL,GULIKERS J,BASTIAENS T. The impact of intrinsic motivation on e - learning in authentic computer tasks[J].Journal of Computer Assisted Learning,2004(5):368-376.

责任编辑:颜莹

*本文系第五期江苏省职业教育教学改革研究重点资助立项课题“职业学校综合实践课程活页式教材建设的实践研究”(ZZZ6)階段性研究成果。

收稿日期:2023-01-10

作者简介:周乐山,南京金陵高等职业技术学校校长,正高级讲师。