数字时代超大城市治理面临的挑战及其模式创新与实施路径

伊力亚尔·莫合塔尔 韩传峰 施骞

中图分类号:F299.23文献标识码:A文章编号:1009-3176(2023)02-037-(11)

摘要:在经济全球化、多元思潮和科技革命的交织影响下,公共需求在领域、结构、层次等方面发生了变化,同时,超大城市的有序性与可持续发展也面临挑战。研究这些变化与挑战,系统分析新时代社会形态特征,超前研判超大城市发展态势,从而构建以法治、德治、自治为重要保障和途径,以人民为中心的治理理念,以基础设施为支撑、现代信息技术为载体、流程机制为内涵,倡导多元协作的治理主体、科学柔性的治理流程、人文法治的治理逻辑、善治高效的治理目标的数字时代超大城市精细化治理模式,提出实现超大城市信息实时感知、融合共享、关联处理、智能分析和动态决策,推进控制流、信息流、知识流、价值流的协同优化的实施路径,提升超大城市经济建设价值、社会生态价值、科学技术价值和治理机制价值,提高我国城市治理体系和治理能力现代化水平,助力网络强国、数字中国、智慧社会建设。

关键词:数字时代;超大城市治理;技术变革;治理模式;实施路径

随着人工智能、云计算、区块链、移动互联网等现代信息技术高速迭代,“数据、算法、算力”决策机制全面升级,互联网医疗、共享经济、无人驾驶、数字货币等新业态涌现[1],全球价值链网络化、去中心化和产业融合化趋势愈发强烈[2],这些颠覆着传统城市管理的思维逻辑、决策方式和管理手段[3],成为社会治理创新发展的策源域和驱动力,推动人类社会迈入了数字化、网络化、智治化的新时代。

城市治理,是治理概念的一种应用和自然延伸的观点,在城市环境中表现出特性和运行方式[4]。广义上指城市地域空间的治理,包括人才、土地、资本、技术及数据等关键生产要素的整体地域治理概念,旨在谋求城市的经济、社会、生态等方面可持续发展。狭义上指城市范围内,由政府、企业、社会组织等组织形态构成相互依存的主体治理网络,遵循权责利对等原则,通过参与、沟通、协作等协同治理机制,有效供给城市公共产品、持续优化城市功能品质、稳步提升城市综合效益期间的利益联结过程。精细化治理是现代信息技术与社会治理新理念的有机融合,基于标准化、程序化和信息化原则,通过系统化流程规则落实治理主体责任,使治理体系更为协同、精准、高效[5]。

超大城市作为一个多要素高度聚集的复杂社会系统,承载着人类经济社会活动,具有大规模、高风险、高流动、多资源等特征[6-8]。伴随改革开放深化和经济社会变革,信息科学技术高速发展,数据、设备及网络实时交互关联,超大城市人口不断增多,功能和规模不断扩大,发展方式、产业结构和区域布局发生变化,新材料、新能源、新工艺广泛应用,新产业、新业态、新领域大量涌现,超大城市运行系统愈加复杂,促使政府与社会、个人间关系不断调整,社会利益格局日趋复杂[9]。

党的二十大报告提出要加快建设“网络强国、数字中国”“加快推进市域社会治理现代化,提高市域社会治理能力”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出“迎接数字时代,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。因此,对数字时代超大城市的有序性与可持续发展面临挑战进行研究,系统分析数字时代社会形态特征,创新构建数字时代超大城市精细化治理模式,并提出相应的未来实施路徑,对于深入实施网络强国战略与建设数字中国,推进中国式现代化具有重要的理论与现实意义。

一、数字时代超大城市治理面临挑战

(一)信息壁垒与数字鸿沟造成“技术难民”,超大城市治理主体权责利失衡

随着现代信息技术的快速迭进和广泛应用,超大城市中通信、电力、油气储运、银行金融、交通运输、给排水、应急服务和政府服务等基础设施系统逐渐信息化、网络化、智能化,信息传递效率得到提升,促使社会实体网络间的有机结合,加速了物质和能量的传递。同时,互联网革新了信息传播与交互的方式,使社会活动得以脱离时空限制和实体社会束缚,构成社会虚拟网络,体现开放性、多样性、实时性、互动性等特性,深刻影响社会实体网络的治理、权力运作、诉求表达及个体行为,深度改变个体思维方式、互动过程和生活形态,在提高超大城市劳动生产率和治理效率的同时,也带来了前所未有的现实挑战。由于使用信息化服务受经济、年龄、性别、教育、地理等多方面因素的影响,并非社会主体均能享受数字化带来的便利和效率,导致社会弱势群体因数字技能缺失而可能被边缘化,成为“技术难民”[10],数字时代,信息的失衡、失真、失管,以及新兴技术的“数字素养”门槛,将强化城市中的信息壁垒、加深数字鸿沟,无法保障和实现超大城市治理中公众的权利公平、机会公平及规则公平等基本准则。

数字技术本质是中性的,顺应全球化、市场化、多元化、碎片化趋势,深度服务于城市多元主体诉求,可为其提供更为精准的服务,弥合供给间鸿沟,构建高效便捷、共融共生的城市社会网络,提升人民获得感、幸福感和安全感。但如何在数字化时代,科学创新、衡量、诠释、评估超大城市治理的同时,也让人们能感受到治理的人文温度与文化厚度,体验到它的多样性、包容性、开放性,以及更多的关怀、活力和认同,是数字时代超大城市治理所面临的巨大挑战之一。

(二)信息技术研发应用“浅尝辄止”,超大城市治理呈现“碎片化”

人工智能正从传统技术驱动转向理论突破、应用牵引双轮驱动,实践应用方兴未艾,已成为推动新兴技术创新和产业变革的新动力,为经济社会高质量发展提供了应对挑战的新手段,为数字时代超大城市治理带来新机遇、新服务、新格局。同时,人民群众对美好生活的追求,以及对超大城市治理“科学化、精细化、智能化”的要求,也为推进人工智能技术与超大城市治理的深度融合、耦合发展提供了新动力。然而,人工智能技术应用仍处于起始阶段,存在原生性创新不足、数据感知不充分、体制机制不顺畅等短板[11],在超大城市治理的应用中多为技术的堆砌,仅侧重通过人工智能技术的数据处理、分析等简单功能解放治理主体,并未从根本上实现治理模式的革新,分散在城市各子系统的要素仍存在“碎片化”问题,由此可见,现代信息技术与社会治理未有机融合,既未有效提升治理效能,亦未助力超大城市治理深度改革。同时,当前超大城市治理多基于对治理主体、对象、流程的归纳和主观分析,缺乏对治理的模型描述和绩效量化分析,难以满足超大城市治理“科学化、精细化、智慧化”的时代要求。

(三)安全伦理保障机制不足造成“技术越界”,超大城市治理阈值与柔性缺失

数字时代超大城市治理,将具备实时处理超大规模全量多源数据,洞悉社会运行复杂潜在规律,并制定超越人类局部次优决策的全局最优策略的能力。但由于在超大城市应用的现代信息技术中存在设计者的主观逻辑和思想,其设计者的偏见有可能会被嵌入治理算法系统[12]。同时,若缺乏精密严谨的身份核验与数据加密等机制,则无法确保城市系统建设发展的终端安全,大量隐私数据存在被非法利用的隐患,导致超大城市治理主体面临隐私泄露、算法绑架、技术裹挟等道德伦理挑战,易造成主体间利益冲突,甚至产生信任危机等治理困境。并且当治理主体对技术手段和大数据分析过度依赖,逐渐成为治理主体决策执行的习惯性思维方式时,若原始数据收集有误或失真,将会造成相关治理决策的连环失效。因此,须审视数字时代超大城市治理技术应用的阈值和柔度,确定其应用尺度、权利边界、法治底线和伦理原则,从而保障超大城市运行安全,促进社会公平,化解社会矛盾,提升治理效能。

(四)行政管理生态板结造成“技术赋能失效”,超大城市治理数字化转型受阻

现代信息技术正深刻改变经济社会发展模式,呈现深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操作等新特征,促使超大城市治理突破了原有的时空约束和功能限制[13]。但由于现代信息技术研发应用的相关法律法规、伦理道德等标准规范缺失,物联数据、政府数据、社会开放数据的全面电子化和互联化机制尚不完善,基于深度数据挖掘的监控检测、预测预警技术和应用尚不成熟,在感知、连接、数据、计算、智能等不同层级的部署各自为政,存在部门割据、机制割裂弊端,基层综合治理的协同困境尤为突出,难以形成城市神经元感知连接能力、城市数据汇聚智能分析与自反馈能力,无法有效支撑先进技术在超大城市精细化治理应用场景下充分发挥其作用本质与核心优势。亟须顶层设计现代信息技术赋能超大城市治理路径,破解超大城市治理的新体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题,助力深化治理体系改革,推动数字时代超大城市治理高效、科学、智慧发展。

二、数字时代超大城市治理模式创新

在治国方略由管理走向治理、现代信息技术快速迭代、应用方兴未艾的时代背景下,数字时代超大城市治理应注重自上而下目标联动性引领与自下而上问题制度化涌现良性互动[14],提升现代信息技术在治理领域的运用能力,优化超大城市治理体制机制,厘清市区、条块关系,以及政府、市场和社会的关系,强化城市治理智慧化本体建设和载体依托,其核心在于权责明确、复合多元的主体结构,系统有序、协同配合的治理机制,动态感知、安全智慧的信息技术,并坚持转型驱动与制度创新相结合,构成多层级网络化治理结构,消弭治理主体间的行政边界、工作边界和交流边界,克服传统超大城市管理导致的城市创新活力难以激发和创新能力难以跃升等不足,实现政府职能和管理范式向精细化治理转型。

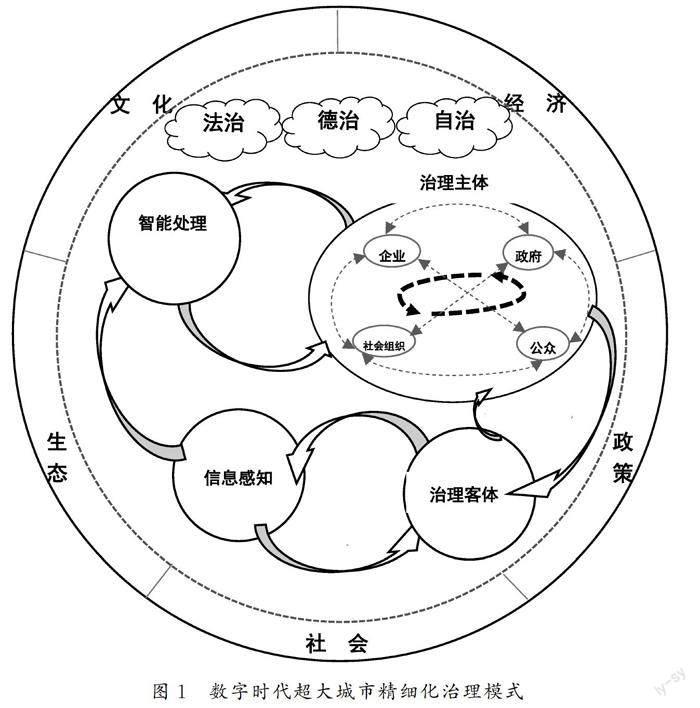

传统超大城市治理模式仅包含治理主体与治理客体(事务)间的单一信息传递回路,数字时代,根据智能感知、智能分析处理、智能决策的高度集成所形成智慧化的治理决策单元,可作为超大城市精细化治理模式中的新型主体,使单一回路的传统治理逐步演化重构为具有一定“自治理”能力的多回路人机共融治理体系。数字时代超大城市精细化治理模式,见图1。

数字时代超大城市精细化治理模式以法治、德治、自治为重要保障和途径,借助由现代信息技术赋能的治理决策单元,增加治理网络中的信息传递回路,形成一系列潜在的新型网络拓扑,并根据与智慧决策单元发生信息交互的主体类型,实现善治的治理状态。数字时代超大城市精细化治理网络可分为多个回路拓扑,回路间相互融合、反馈调节、结构自适应,即可分析超大城市内生发展、历史外推、外生发展下的城市系统时空演化的过程与结果,为超大城市各主体提供精准的个性化公共产品和服务,并通过负反馈消弭社会主体间差异,推进现实主体之间、虚拟主体间之间、现实主体与虚拟主体之间相互作用、融合,打造和谐共处的数字社会。

(一)治理理念:“以人为本”到“以人民为中心”

人文是人类社会文化中反映人、界定人、规定人的基本属性,是社会发展的产物。城市治理的理念受到人文思想的滋润和支撑,蕴含关怀人、发展人的必然内在,人也是治理的服务对象、参与主体和依靠力量。十八届五中全会正式提出“必须坚持以人民为中心的发展思想”,是在全面深化改革的时代背景下,中国共产党对人民主体地位作出的新表述,使党的人民观从“以人为本”进一步升华为“以人民为中心”,即从“人民满意”到“以人民为中心”,也塑造了新阶段行政体制的改革目标及内涵价值[15]。“以人民为中心”体现新时代经济社会发展观念更迭,人民需求多样化,利民、便民、惠民成为社会发展基本准则,人民的获得感、幸福感和安全感成为中国超大城市治理的效能尺度。

针对人民多样化的物质需求和精神需求,应当精准化识别、精细化详列、针对性满足,注重发挥人的主观能动性,在满足人民物质需求的同时,不断引导其发展精神文化。并将治理程序人性化,规则柔性化,从而使刚性程序与制度和柔性服务与价值相互结合,激发人民的主动性、积极性和创造性,并将“以人民为中心”理念贯穿超大城市发展时空治理全过程,以此维护人民对美好精致生活的向往和追求。

(二)治理逻辑:“着眼当前问题”到“应对未来场景”

传统城市管理着眼于城市已存在的问题,以及剖析与解决这些问题的过程。随着中国经济社会进入转型期,公共需求在领域、结构、层次等方面均发生变化,社会问题亦层出不穷,且城市发展所面临的制约因素是由于过去一系列选择、技术和设计原则及对其导致的新问题与新局面的关注和思考缺失的结果。这也对数字时代超大城市治理的预测性、洞察性、针对性、回应性和科学性提出了新要求。

数字时代超大城市治理逻辑将从传统“着眼于当前世界”转变到“应对未来场景”,即从国家需求、公共需求出发,厘清未来超大城市治理应然愿景、使命与战略目标,准确把握超大城市治理创新面临的新形势新要求,综合思考城市规划设计与治理场景,系统考虑政治制度、经济基础、社会文化、生态环境等国情特征,并基于未来场景中超大城市治理的系统功能与价值目标,界定其应然治理结构、主体、标准及规则等,以此适应正出现或将出现的生态演进、文化交融、技术变革、社会交织等变化,并坚持自上而下的问题分析与自下而上的目标集成,以及交互、循环、旋进式改进和前瞻性布局。针对我国超大城市经济社会高质量发展和精细化治理的需要,可超前建设网络基础设施、绿色智能数据与算力基础设施和新技术基础设施,构筑领先的数字技術能力支撑体系,统筹构建符合数字转型和智能升级、有效融合创新资源的城市数字基础设施体系,多维度提升超大城市治理数字化能力,以此消除未来发展的结构性问题。

(三)治理主体:“一元行政主导”到“多元协同共治”

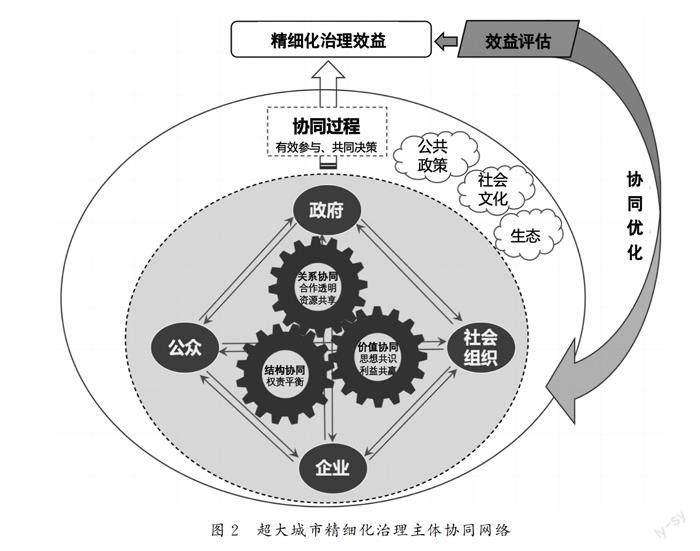

随着经济社会发展、社会结构和分工的组合调整,超大城市将突破自身行政边界局限,在超大城市精细化治理中,在交通通信、产业发展、数据共享、环境保护、公共服务、应急管理等方面与周边区域实现协同治理,不同属地政府、各级部门、企业、社会组织及公众等构成治理主体协同网络,共同参与区域治理进程,带动提升区域治理一体化水平,让区域协同发展实现自然涌现。在超大城市精细化治理主体协同网络中,政府是推进城市治理的领导力量和政策保证,在治理中主要负责法制保障、宏观指导、政策引领和统一协调。企业和社会组织是治理的重要力量,将根据各主体的运行逻辑,在遵守社会法规和相关约束的条件下,积极发挥自身的独特作用。公众是治理的有生力量,积极贡献智慧和动能,同时,超大城市精细化治理的多元主体并非各自孤立运行,而是保持协商和互动。协商是多元主体面对公共利益时,依据公认的法规准则,在平等对话和友好商讨的基础上,使得利益效用最大化的过程;互动是多元主体在协商和推进治理过程中,彼此之间保持实时信息沟通、资源共享、互通联动的过程,协商互动是推进精细化治理的基本准则和实践要求。因此,政府、企业、社会组织与公众等不同行为主体,在治理的角色定位和所起作用上不尽相同,但在独立性和法律面前是平等的,在联系上是协作的,即数字时代超大城市精细化治理意味着治理由单向道向多向道、由单一主体向多元主体、由各自为政向互联互动转变,实现政府治理、社会调节和个体自治的良性互动。超大城市精细化治理主体协同网络,见图2。

例如区域间生态环境合作治理,传统的生态环境污染管控从观念、措施、过程、模式等方面均体现出粗放式、突击式的传统管理特征,忽视了精细化、长效化措施,影响污染治理的成效。同时,当前生态环境治理仍属于属地管理模式,导致不同属地、各级部门间缺乏沟通,管理割裂,尚未实现协同治理。数字化时代,生态环境合作治理应通过协调政府与政府间、政府与社会多元主体间的共同参与[16],政府是积极主动的资源提供者与制度建设者,公众是广泛、主动的维权者与监督者,企业是相对被动的资源提供者与执行者,社会组织则是灵活的信息提供者、志愿者与监督者,借助现代信息技术,公开、共享、统筹、分析环境监测数据,促进政府、企业、环保组织、社会公众、高校科研院所与媒体等不同行为主体跨界合作,构建高效的跨地区、跨部门、跨行业的生态环境多主体协同治理网络,支撑生态污染防治与治理决策制定,助力生态文明建设。

(四)治理系统:“搭建信息平台”到“构建数字底座”

随着千行百业数字化转型升级进度加快,在数字城市的建设过程中,超大城市的信息基础设施在提供信息服务功能的同时,也积累了海量的城市动态数据,导致社会数据指数型增长,数据资源存储、计算和应用需求大幅提升,以及城市快速发展呈现出变化的瞬时性、服务需求的多元性與城市问题的关联性,改变传统媒介方式、主体行为习惯及公共利益结构等,重新定义政府、市场、社会及其之间关系,形成数字时代超大城市精细化治理生态。但由于超大城市数据种类繁多、规模庞大,对数据的输入和处理速度要求很高,当前主要是基于5G的物联网传感器设备进行数据采集和信息反馈,随着传感器数量与类型的增加,实时生成数据庞大且稀疏,导致传统超大城市治理信息平台存在着数据价值密度不高、多维数据不兼容、信息决策被动化等问题。因此,应从搭建传统的信息平台转型为构建涉及人、机构、技术、组织、社会环境和物理基础设施间共生联系的数字底座,即数字时代超大城市精细化治理系统。数字底座基于统一技术语言、逻辑架构、业务语言和知识基座,运用信息与通信技术,将能源、交通、金融、公共服务和电子政务等城市运行核心领域系统整合,深度剖析海量多维数据,通过主体回路、感知回路、管理回路,为超大城市精细化治理筑基赋能,并充分发挥数字化蕴含的巨大能量,以数字技术全方位、多维度赋能数字时代超大城市治理模式迭代升级,助力贯彻落实国家数字化发展战略。

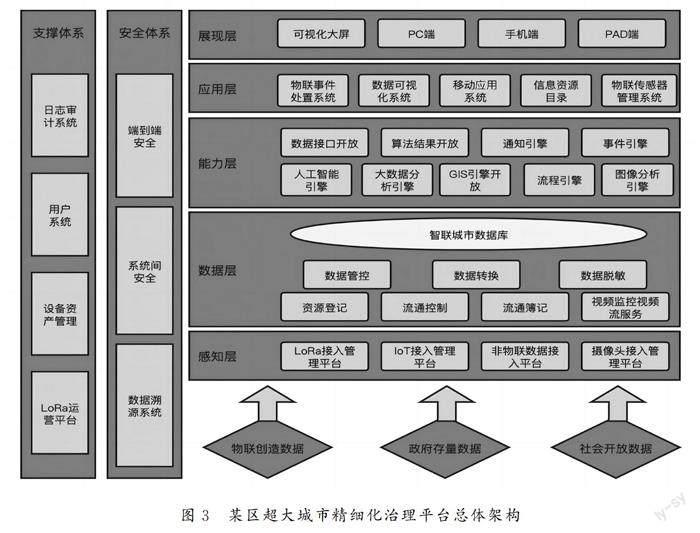

以上海市某区精细化治理平台为例,该平台根据功能主要由城市数据中心、城市事件处置系统、移动应用系统等部分组成,建设了规模适度的数据资源池,实现感知数据与现有多种数据的高度融合,构建了面向公共安全、公共管理和公共服务场景的算法库和知识图谱,增强发现能力,可自动调配公共资源,强化政府在提供服务时的智慧决策能力,优化处置效率,修正城市运行中的缺陷,将某区打造成了一个能够自我调节、与人良性互动的空间,完成了主动、被动、自动案件的联动处置,实现了条块协同、辅助决策、应用先行,将具体工作分解到委办和街镇,构建了创新的精细化治理闭环流程。某区超大城市精细化治理平台总体架构,见图3。

三、数字时代超大城市精细化治理实施路径

(一)倡导“共商共识共建共享共治”行动理念

数字时代超大城市精细化治理以共识、公开、公平、公正、包容、透明、可持续的合作价值观,综合兼顾多元核心主体的利益诉求[17],是超大城市精细化治理的基点,是治理最基本、最广泛的表现形式。中国特色社会主义制度是党和人民在长期实践探索中形成的科学制度体系,国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义制度及其执行能力的集中体现,是未来科技创新治理体系的重要组成部分[18],在实现第二个百年目标的道路上,还将面临具有新历史特征的大困难、大考验。因此,应当强化忧患意识,倡导“共商共识共建共享共治”行动理念,深入理解和把握中国式现代化的本质要求,凭借举国体制优势[19],把握社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,推动超大城市治理精细化发展,彰显“中国之治”的丰富内涵。

(二)创新优化超大城市多元主体协同治理机制

推进数字时代超大城市精细化治理建设,需创新建立治理主体协作机制,在政府的导引和服务下,企业、社会组织、公众等独立为治理主体,求同存异,聚同化异,加强协作互动,在利益协商的基础上,依法有序参与治理。同时,建立资源互通共享、制度科学柔性、合作互惠互利的主体网络组织体系,不同于自上而下指挥链式的层级结构和管理幅度大的扁平式模式,而是纵横交叉、立体互通的网络式结构。在此基础上,实现各主体的分合对接、资源匹配、目标统一,将个体行动有效整合为总体联合行动。在治理机制上,构建完整有效的主体互动参与机制、沟通协调机制,利益整合和表达机制、问题反馈和追责机制、监督评价机制等,形成严密有效的综合集成体制。在新时代超大城市精细化治理过程中,治理多元主体的利益、任务、治理与协同目标具有内在的一致性,面对纷繁复杂的管理事务,构建一套高效有序的主体协作机制。同时,各治理主体间出现纠纷时,应基于平等自由的原则,在同一平台对话谈判,合理有效表达自身权益,从而消除彼此间的信息不对称和误解。同时,城市公共政策制定者和执行者应当进一步提升数字素养,深化数字化公共服务与管理意识,并为民众提供相关学习条件和帮助,弥合“数字鸿沟”,实现善治的治理状态。

(三)推动“高效政务”政府转向“高效服务”政府

随着数字时代超大城市精细化治理的持续推进,传统行政模式下的政府管理模式要向敏捷治理转型,城市治理政策要避免朝令夕改,否则就会让市民无所适从,还浪费大量公共资源,当然更不要刻舟求剑,否则就会让市民苦不堪言,同时又白白付出大量时间、物质和精神成本。在防止政府缺位、越位和错位的前提下,政府角色应从“政务者”转变到“兼顾公共服务者”,破除政府内部的条块分割、部门界限等问题,整合治理资源,实现内部协同。政府应秉持以人民为中心的服务理念和行动方式,坚持依法行政的服务准则,贯彻公众导向的服务模式,实施绩效评估的服务考核,健全治理主体权责利表达、协商、分配与保障等方面的制度,为多主体协作机制提供支持、规范、导引和服务,并引入竞争机制、鼓励机制和市场机制,扩展社会组织为社会提供公共服务领域,以及参与城市治理的深度和广度,以此降低政府的行政成本,提升服务效能。同时,政府应通过城市治理主体间的互动参与和资源力量的有机整合,构建符合超大城市发展特点的可持续发展基本公共服务体系,优质均衡地提供个性化、差异化和智能化的公共服务,为推进超大城市治理精细化和实现社会和谐稳定发展提供支持和保障。

(四)打造超大城市治理数智化生态

面向超大城市经济社会高质量发展和精细化治理的需要,注重科学研究与政策实施、公共服务的有机整合,加强技术、信息、资源和组织等要素的集成创新,构筑领先的数字技术能力支撑体系,促进科学技术与社会治理的紧密结合,从数据封闭观念转为数据开放,并严谨设计数据被分析形式与开放手段,打通数据—信息—价值链条,实现信息互通、资源共享、方法叠加等多元组合优化,把控超大城市治理主体间的信息共享融合,消解治理的信息沟壑,提高信息的传递效率、通达性和实时性,提升社会治理的效率。剖析数据要素的基本特征,以新型生产要素价值释放为核心,构建数据要素价值评估模型[20],形成依据数据成本、类型、属性、质量等多因素构成的数据资源流动定价机制。加速数据确权,数据没有固定价值,其真实价值体现在实际应用场景,应充分了解数据生产者、数据主体与使用场景间的关系,考虑隐私保护、市场竞争及消费者福利等方面,明确数据权属与使用边界,重构数据生产关系,释放数据要素价值。基于软硬件支持、数据加密、算法审计支持、法律法规出台等方面,秉持道德运用、知情同意、不伤害、公平正义等伦理道德原则,开展数字时代超大城市精细化治理信息安全顶层设计,建立稳健、审慎和柔性的数据治理体系,将个人隐私保护法规与原则融入体系设计中,借助隐私计算技术,增强数据流通过程中对个人标识、隐私和数据安全的保护,保障数据在流通與融合过程中的“可用不可见”[21],并在技术、产业、伦理、法律、舆论、社会治理等方面综合施策,实现信息标准规范化、信息资源共享化、信息安全可控化及信息伦理合法化,有效防范和化解公共安全风险。

(五)开展人工智能超大城市精细化治理社会联合实验

在人工智能技术广泛应用推动社会转型的背景下,利用社会联合实验深入研究人工智能的社会影响,是系统把握认知数字时代社会形态与特征,超前研判超大城市发展新态势,有效防范人工智能等变革性新兴技术社会风险,消弭潜在风险的重要途径。超大城市精细化治理社会联合实验,秉承以人民为中心、整体性治理、共商共识共建共享共治的治理理念,以完善的基础设施为支撑,现代信息技术为载体,流程机制为内涵,政府、公众、企业、社会组织等为治理主体,构建线上线下融合、双向互动,流程驱动、科学决策、过程控制、及时反馈、法治保障的超大城市精细化治理模式[22],实现信息实时感知、融合共享、关联处理、智能分析和动态决策,推进控制流、信息流、知识流、价值流的协同优化,对社会现实空间和虚拟空间进行统一治理,且可通过人工智能准确筛选和识别价值需求,向社会主体提供优质个性化的公共产品和服务。

在不对民众生活造成较大影响的前提下,搭建教育、卫生健康、社区、养老、应急、生态环境、文化旅游等不同治理应用场景,结合社会行为方式、生活习惯、价值体系的变化特征,剖析超大城市治理组织要素及其组合与整体绩效的关系,解析组织的结构、行为、环境等相互作用关系,准确识别数字时代对超大城市精细化治理所带来的机遇、风险和挑战,深入理解数字技术的社会影响特征与态势,对数字时代超大城市的运行模式、法律法规、标准规范、政策体系、体制机制等进行超前探索,深刻把握超大城市精细化治理演进的规律,科学研判社会发展态势,解决现代信息技术应用造成社会影响的测度困境和评价“盲区”,进而对数字时代超大城市发展进行前瞻预测与约束引导,为建立有温度、有效度、有尺度的人文社会提供科学的参考依据。

结语

传统超大城市管理模式忽视了公共产品的有效供给,民众的获得感、幸福感、安全感、成长感不足,社会矛盾在浅层次得以压制和隐藏,导致社会复杂性、脆弱性和敏感性急剧增加[23],并伴随现代信息技术的高速迭代,新产业、新业态、新领域大量涌现,在为人们和社会带来巨大福祉的同时,也引发了信息泛滥、数字鸿沟、人机脱节等深刻的理论与现实问题,从更深层面提出了科技与人文、个人与社会、自然与技术之间的关系问题,单一粗放的管理模式已无法满足数字时代超大城市发展和民众需求多样化的要求。本文研究认为,作为一种增量式改革,数字时代超大城市精细化治理将依托现代信息技术,消弭治理主体间的行政边界、工作边界和交流边界,不同属地政府、各级部门、企业、社会组织及公众等构成超大城市治理主体协同网络,通过协同要素的协作交互,促使要素间耦合关联,打造超大城市治理内引擎,并驱动价值创造与多维价值协同,以低成本、高效率实现超大城市治理效益最大化。同时,系统把握和认知数字时代城市治理场景特征,保障城市各子系统间的交互耦合,从数据信息时空共享、基础设施互联互通、网络协同及韧性保障、现代信息技术创新、社区交互协作及主体价值需求等方面,推进城市公共服务和公共产品的供给侧改革,促使控制流、信息流、知识流、价值流的协同优化,形成物理空间与网络空间的统一治理格局,实现制度资源、物质资源、非物质资源和人力资源的高度适配和有机组合,并保持公共政策的调适性稳态,让城市保持适宜的温度、适度的弹性,体现出广泛的参与性、最大的包容性、及时的回应性和发展的可持续性,真正提升人民获得感、幸福感和安全感,将是数字时代超大城市内涵式发展的时代性要求和可持续发展的结构性支撑。

未来,应综合运用以人工智能技术为核心的变革性新兴技术,搭建人工智能超大城市精细化治理社会联合实验室,形成不同的典型应用场景、关联场景及智能社会综合场景,并通过开展系统研究,分析技术、政策、公众三者间的平衡关系,总结形成数字时代超大城市治理的经验规律和理论,并且通过法律法规、制度体系、伦理道德等措施反饋于技术发展与应用的优化,出台一批数字时代超大城市精细化治理的标准、规范和政策措施,以此构建权责清晰、系统有序、协同配合、运转高效的治理机制。并基于超大城市的发展阶段、规划目标、功能定位等方面,从政策调适性稳态、经济发展、社会稳定、科技创新、可持续性、符合主体价值观等多维度衡量数字时代超大城市精细化治理的尺度、温度和效度,着重幸福程度、主体活力、创新能力、数字素养、生态人文等内涵价值维度的测量,并选取国内外超大城市进行拓展研究,综合考虑各超大城市治理的模式、发展阶段及功能特色,以期获得准确的参数与预测结果,增强模式的适用性,为数字时代超大城市精细化治理科学化、现代化、智慧化提供有效的支撑。

参考文献:

[1]孟天广, 赵娟. 大数据驱动的智能化社会治理:理论建构与治理体系[J]. 电子政务, 2018(8): 2-11.

[2]刘兴华. 全球化4.0已现端倪,全球价值网将如何迭代全球价值链?[EB/OL]. (2021-05-18)[2022-11-02].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700073702162805125&wfr=spider&for=pc/2021-05-18.

[3]孟令鹏, 田萃, 许维胜. 人工智能赋能城市社区治理的共融模式及其实施路径[J]. 上海行政学院学报, 2021, 22(2): 83-90.

[4]王佃利, 任宇波. 城市治理模式:类型与变迁分析[J]. 中共浙江省委党校学报, 2009, 25(5): 55-62.

[5]锁利铭, 冯小东. 数据驱动的城市精细化治理:特征、要素与系统耦合[J]. 公共管理学报, 2018, 15(4): 17-26,150.

[6]李胜. 超大城市突发环境事件管理碎片化及整体性治理研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(12): 88-96.

[7]席强敏, 李国平. 超大城市规模与空间结构效应研究评述与展望[J]. 经济地理, 2018, 38(1): 61-68.

[8][11]孙华丽, 项美康, 薛耀锋. 超大城市公共安全风险评估、归因与防范[J]. 中国安全生产科学技术, 2018, 14(8): 74-79.

[9]王兴广, 韩传峰, 田萃, 等. 社会组织参与区域合作治理进化博弈模型[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(8): 28-35.

[10]郑磊. 数字治理的效度、温度和尺度[J]. 治理研究, 2021, 37(2): 5-16.

[12]赵志耘, 徐峰, 高芳,等. 关于人工智能伦理风险的若干认识[J]. 中国软科学, 2021(6): 1-12.

[13]鲍静, 范梓腾, 贾开. 数字政府治理形态研究:概念辨析与层次框架[J]. 电子政务, 2020(11): 2-13.

[14]韩传峰, 田萃, 滕敏敏,等. 我国PX类项目群体性事件的形成机理及成因消弭策略[J]. 中国应急管理, 2015, 4(1): 20-25.

[15]何艳玲. 中国行政体制改革的价值显现[J]. 中国社会科学, 2020(2): 25-45.

[16]宋妍, 陈赛, 张明. 地方政府异质性与区域环境合作治理——基于中国式分权的演化博弈分析[J]. 中国管理科学, 2020, 28(1): 201-211.

[17]范如国. 复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J]. 中国社会科学, 2014(4):98-120.

[18]蔡跃洲. 中国共产党领导的科技创新治理及其数字化转型——数据驱动的新型举国体制构建完善视角[J].管理世界, 2021, 37(8): 30-46.

[19]路风, 何鹏宇.举国体制与重大突破——以特殊机构执行和完成重大任务的历史经验及启示[J].管理世界, 2021, 37(7): 1-18.

[20]滕敏敏, 韩传峰. 超大型城市社会精细化治理现状分析与顶层设计——以上海市为例[J].上海行政学院学报, 2020, 21(2): 63-72.

[21]许宪春,张钟文,胡亚茹.数据资产统计与核算问题研究[J].管理世界,2022,38(2):16-30, 2.

[22]龚强,班铭媛,刘冲.数据交易之悖论与突破:不完全契约视角[J].经济研究,2022,57(7):172-188.

[23]张庭伟. 复杂性理论及人工智能在规划中的应用[J]. 城市规划学刊, 2017(6): 9-15.

The Challenges, Model and Pathways to Implementation of

Megacities Governance in the Digital Era

Yiliyaer Mohetaer / Han Chuanfeng / Shi Qian

Abstract:Under the influence of economic globalization, pluralistic thinking, and technological revolution, public demand is changing in terms of field, structure, and level, resulting in a sudden increase in pressure and huge challenges to the orderliness and sustainable development of megacities are studied. Meanwhile, the study systematically analyses the characteristics of the social form in the digital era, and makes an advanced study of the development situation of megacities, constructs a refined governance model for megacities in the digital era with the rule of law, ethics and autonomy as the governance concept, infrastructure as the support, modern information technology as the carrier and process mechanism as the connotation, advocates a pluralistic and collaborative governance subject, scientific and flexible governance process, humanistic and rule of law governance logic, good governance and efficient governance as the goals, to achieve realtime information perception, integration and sharing, correlation processing, intelligent analysis and dynamic decisionmaking, and thus promotes the collaborative optimization of control flow, information flow, knowledge flow and value flow, enhance the economic construction, socialecological, scientific, and technological value, as well as governance mechanism value of megacities, improve the modernization level of Chinas urban governance system and governance capacity, thus contributing to the construction of cyberpower, digital China and smart society.

Keywords:Digital Era; Megacities Governance; Technology Innovation; Governance Model;Implementation Path

(責任编辑方卿)

本文系国家自然科学基金面上项目“中国关键基础设施系统生态演化机理与韧性提升策略”(71874123)、“中国企业环境治理的动力机制与激励策略:企业社会责任视角”(71972127)、国家自然科学基金国际合作项目“SRS: US-China: 极端温度事件下城乡区域低碳人居环境系统脆弱性分析与韧性提升”(T2261129476)、上海市科委项目“人工智能赋能社区评价指标体系及方法研究”(19DZ1209202)、上海市级科技重大专项“人工智能基础理论与关键核心技术”(2021SHZDZX0100)的阶段性成果。

收稿日期:2022-11-14

作者简介:伊力亚尔·莫合塔尔男(1995—)同济大学经济与管理学院博士研究生

韩传峰男(1962—)同济大学经济与管理学院长聘特聘教授博士生导师同济大学可持续发展与新型城镇化智库主任

施骞男(1971—)同济大学经济与管理学院教授博士生导师