清末南京万家剪纸绣花样的历史和文化价值

陆原

An embroidery sample book found by the famous families in Pingzhang Lane, south of Nanjing, at the end of the Qing Dynasty, is a Paper Cuttings pattern used for small piece embroidery. It mainly has two forms of expression, namely, corner and single patterns, with smooth lines and neat cutting techniques. In the form of physical objects, it proves the history of Paper Cuttings paper cutting "flowers in flowers" and the close relationship between Paper Cuttings and embroidery in Nanjing and Jiangnan in history. It is a precious cultural relic that witnesses the history and culture of Paper Cuttings in Nanjing and Jiangnan.

南京城南平章巷望族万家发现的一本清末绣花样簿,是用于小件刺绣的剪纸花样,主要有边角花和单独花样两种表现形式,线条流畅,剪技工整。它以实物的形式,佐证了南京剪纸“花中有花”的历史,印证了历史上南京及江南地区剪纸与刺绣的密切关系,是见证南京及江南地区剪纸历史和文化的珍贵文物。

多年前,笔者在南京收集到一本虽然陈旧、但却十分完整的剪纸绣花样簿。绣花样薄的主人、当时年近90岁的万文亮老先生讲,这是家中传世的清代年间祖辈的遗物。后请南京艺术学院工艺美术史学家、对民间剪纸颇有研究的吴山教授过目,认为应系100多年前的清末剪纸。现已很少见到传世这么久远的江南剪纸实物了,是迄今已发现的、可能也是目前南京地区唯一的最早的剪纸,具有很高的历史和文化价值,弥足珍贵。

一、剪纸花样簿原貌

这份万家刺绣花样簿内夹有剪纸花样近百幅,系用四层纸叠剪而成,故每幅剪纸应有四张相同的花样,其中少量剪纸似乎还未曾使用过,仍保留着当初的四层纸状态;多数剪纸因使用时被揭去一或两层,所以还留有三或两层纸,因年代较久,黏在一起,已不能剥离分开。据南京剪纸名师殷嘉才介绍,这种剪纸采用的是江西或福建产的连史纸,三四张一叠,用湿毛巾捂压成整体,然后才能剪,用时只需用指甲轻轻抠一下,即可将层次分开。

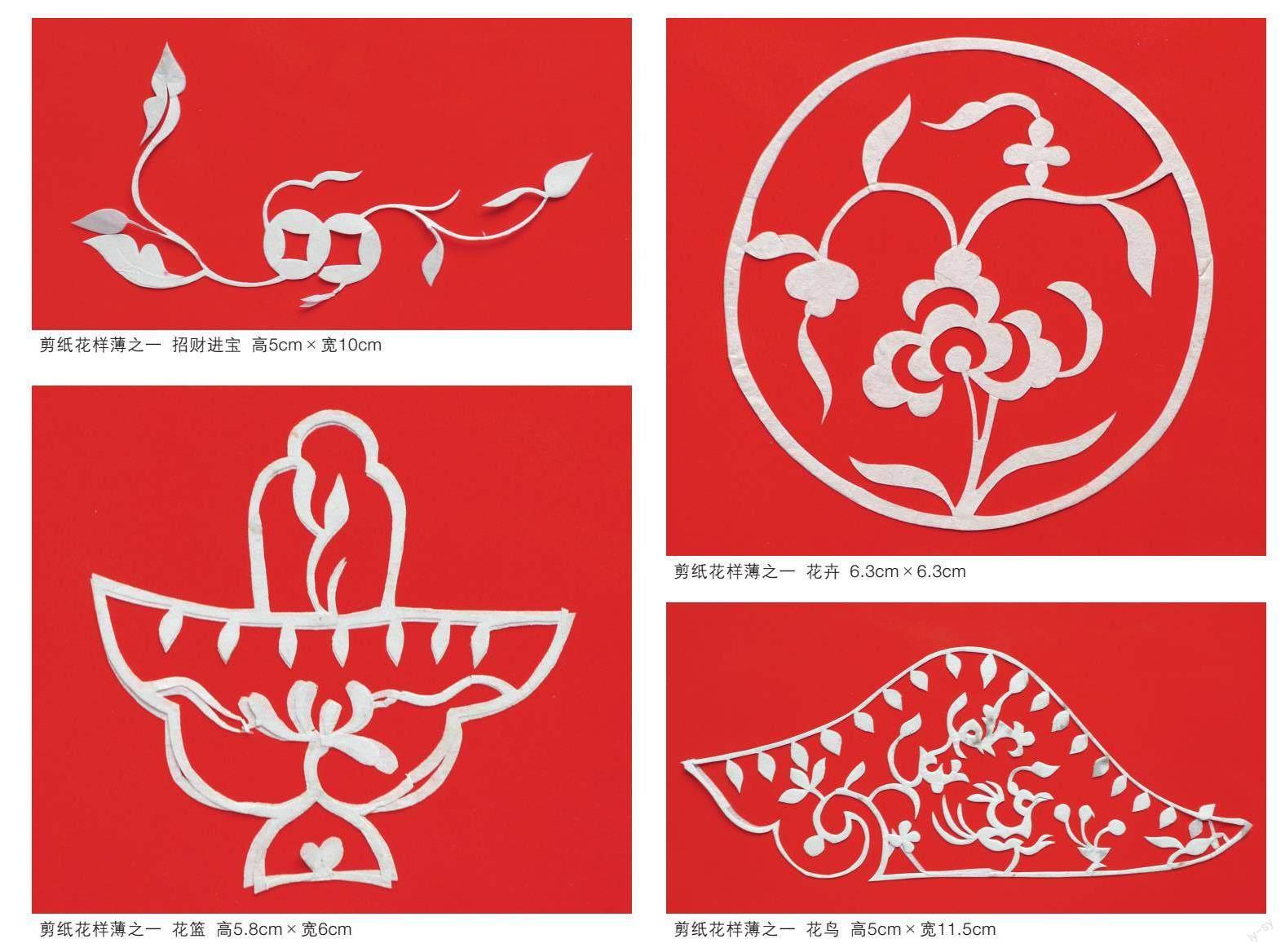

这些清代末年的刺绣花样剪纸,构图丰满,线条流畅,剪技工整。有的由非常精致细腻的线条组成,有的则表现为粗犷的块面,也有的将块面和细腻线条融合在一幅作品中,是精细和粗放两种剪纸艺术风格的融合。题材以花卉为主,如荷花、牡丹花以及散花散草等,也有少数的飞鸟、虎头、人物、风景、万字、双钱等内容。其中最耐人寻味的是一幅园林风景剪纸,在长方形的外框内,花枝招展,杨柳轻拂,右边宝塔高耸,左边凉亭内有一人正坐于靠背椅上赏景,人在景中游,景在人中现,动静结合,相映成趣。

当时花样簿内的剪纸,绝大多数呈凌乱状,相互粘连,边角皱褶。经笔者花费不少时日,耐心细致地清理、平整,大体恢复原样60余幅,都是小件刺绣的花樣,如领花、袖花、荷包花、手帕花、鞋花等。分边角花和单独花纹两种,尺寸不大,最长不超过14厘米,其中边饰纹多数长度在10厘米左右,单独纹样一般长6厘米、宽5厘米上下,圆形花样直径6厘米左右。

二、剪纸簿主人——万氏家族

这本绣花样簿的主人万氏家族,是旧时南京城南评事街一带的一个大户人家,至今尚在南捕厅附近的平章巷保留有一座万氏旧宅第,并被列为南京秦淮区不可移动文物。从平章巷8号的门进去,由南向北穿堂而过,至走马巷3号大门出来,原有五进,中间两进已毁,院落长满荒草,朝南临平章巷的一进和朝北临走马巷的两进尚存。第一进房屋的院落,还有一口老水井,2012年笔者再去时,已无人居住。而临走马巷的一进房子,当时还有外地打工者租住在里面。2019年笔者又特意去了一次,周边的老房子很多都拆掉了,但万家老宅尚在,当然租房户早已搬走。

剪纸花样簿的主人万文亮先生,是一位桥梁和建筑专家,1946年毕业于在重庆的中央大学土木工程系,2011年离世。其祖上原籍江西,先辈于清代来宁任银钱铸造督造官,从此定居南京。查有关资料,光绪时清廷在南京西水关内云台闸设有江南铸造银元制钱总局,笔者推测,万家祖辈似应在此为官。与平章巷一街之隔的南捕厅著名的南京望族甘家,还与万家是儿女亲家。甘家留存至今的老宅,即今天南京市民俗博物馆的建筑,当地人称“甘家大院”。民国初年万文亮先生的姑姑万淑云嫁给甘熙(甘家第三代当家人,道光十九年进士,主持修建了甘家老宅)的曾孙、甘贡三之子甘仰溪为妻,1951年甘家大院被接管后,万淑云曾携子甘柽(甘家第七代,生前为东南大学建筑系教授)回平章巷万氏娘家居住多年,由此可见当时两家门第相当。这样的大户人家,请剪纸艺人来家,为闺女剪绣花样,或者是媳妇嫁到万家时从娘家带来的绣花样,就是很自然的事了。万文亮先生还告诉笔者,以前家中曾有不少明清时期的字画,记得其中有一幅乾隆手书,都在近60年前的“文革”初期毁掉了,非常可惜。只有这本剪纸簿,因为不是当时“破四旧”的对象,才幸存下来。

三、佐证南京剪纸“花中有花”的历史

“花中有花”,是南京传统的喜花剪纸乃至当代南京剪纸最主要的构成形式,也是南京剪纸区别于其他地区剪纸最主要的艺术特点和地域风格之一。它是在一个外框内,填进与主题相关的各种纹饰,形成以大套小的图案组织,使整幅作品既环环相扣,统一协调,又格外充实和饱满。这种外框,形式很多,如花卉、鸟兽、器物、几何形等,通常依主题内容而定。但这种艺术构成究竟产生于何时?文献连剪纸都少有记载,根本就不可能提到它的构成了,也缺少剪纸实物的考证。只能从老艺人留下的剪纸中推测,民国年间已经流行了。当然“花中有花”构成形式,其他地区的剪纸也有,但像南京喜花剪纸这么广泛地运用于创作中,却不多见。

而这份万家剪纸花样簿的发现,至少部分地解决了这些历史遗留问题。在这近百幅的绣花样剪纸中,主要有边角花和单独花样两种表现形式,而在单独纹样剪纸中,有相当一部分采用的就是“花中有花”的构成形式。在圆、长方、弧形三角、猪腰、篮、碗等形状的外框内,填充各种花草纹,虽然这些外框的形式还比较简单,品种也不多,与当代南京喜花剪纸丰富多彩的大花外框不能相比,但证明了“花中有花”这种南京剪纸最主要的构成形式,至迟在清末已经产生,不仅被广泛运用于近现代喜花剪纸中,早在清代的绣花样剪纸中,就已被娴熟运用。至于这种构成形式是否在此之前已經产生,由于缺乏史料记载和实物印证,目前尚难定论。

四、印证南京及江南剪纸与刺绣的密切关系

这本剪纸绣花样以实物的形式,印证了文字资料记载的南京地区及江南地区剪纸的历史,与本地刺绣的发展有着密切的关系。旧时南京的刺绣,很多都是以剪纸为花样,许多人家都有一本刺绣用的剪纸花样簿。姑娘出嫁时必须有一手刺绣的好手艺,绣艺越高,才越被男方看重。而剪纸绣花样,就是当时女子刺绣最主要的纹样资料,女子绣艺的高低、会绣花样的多少,与手中握有的剪纸绣花样的优美与否和数量有密切关系。实际上不仅南京地区,包括芜湖、扬州、上海、无锡等城市在内的长江下游一些地区的剪纸,都是沿着刺绣花样的轨道发展而来的。这一地区从清代至民国年间一些著名的剪纸艺人,如芜湖的马老太、马志宏母子俩,南京的张吉根、武老太、王明长等人,扬州的张万国、张金盛、张永寿三代剪纸世家,上海的武万恒、王子淦师徒俩,无锡的武志正等人,当年都是以剪刺绣花样为剪纸主要品种之一。王树村先生在《中国剪纸艺术史提要》(《中国美术全集·民间玩具皮影剪纸》序)一文中也谈到;“清代还有剪纸刺绣花样的行业,如南京、广州和湖北的荒坡、河北的蔚县、三河等地,均有从此业的世家。”而这本清末剪纸绣花样,就是王树村先生这一记述和刺绣花样剪纸艺人从业的最好物证。

五、见证江南剪纸历史和文化的珍贵文物

一般来说,由于剪纸受到材质的制约,容易腐烂,保存不易,所以除了气候特别干燥的新疆吐鲁番,其他地区出土发现的古代剪纸实物罕见。加上它又是价廉物美、大众普及化的民间手工艺品,并不是什么名贵之物,一向不为人们重视,旧时一般的藏家也不会去刻意收藏。因而这看似最普通的剪纸物品,反倒成了文物收藏界的稀缺珍品。传世至今、上了年代的剪纸实物非常少见,尤其是江南地区百年以上历史的剪纸实物,更是罕见。如《中国美术全集·民间玩具皮影剪纸》卷,收入的历代94幅剪纸中,清代以前的剪纸,仅有新疆出土的北朝“团花”“对鹿”和隋代“猴形”三幅作品,唐至明代剪纸实物均为空白,91幅清代剪纸中,又以清末剪纸占绝大多数,而其中的大部分作品都是北方剪纸,江南地区的剪纸只有10幅不到。这种现象,在出土或传世的我国历代各个门类工艺品文物中,是极为少见的。因而这册达一百多年历史、出处可靠、传世清晰的剪纸花样,就不仅是南京,也是江南地区剪纸非常少见的珍稀文物了。