非遗传承和职业教育融合发展的理念与实践探究

钱江涵

This paper proposes the establishment of a novel concept that integrates intangible cultural heritage and vocational education, with the aim of promoting the protection and inheritance of intangible cultural heritage while fostering the development of vocational education talent. The proposed approach involves a close correlation between the vocational education type orientation and the unique characteristics of intangible cultural heritage to identify the convergence point. Furthermore, the construction of the "National Vocational Education Alliance for Intangible Cultural Heritage " serves as a crucial platform to deeply integrate multiple resources, leading to the promotion of creative transformation and innovative development of intangible cultural heritage.

為促进非遗保护传承,赋能职业教育人才培养,本文提出要建立非遗传承和职业教育融合发展的新理念,并紧扣职业教育类型定位和非遗特色属性寻找结合点,同时,以建设“全国非遗文化传承职教联盟”为契机,深度整合多方资源,推动非遗创造性转化和创新性发展。

党的二十大报告指出,十年来“中华优秀传统文化得到创造性转化、创新性发展,文化事业日益繁荣”。新时代非物质文化遗产保护实践正日益深入人民生活,并持续为推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌作出积极贡献。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,既是建设社会主义文化强国的现实需要,也是新时代职业院校的重要职责和光荣使命。在此背景下,有必要进一步厘清非遗传承和职业教育融合发展的内在逻辑,探索非遗传承和职业教育互动耦合的有效路径,进而开创以职教联盟形式赋能非遗“双创”的新格局。

一、新理念:“非遗+教育”迈向新征程

多姿多彩的非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,亦是连接民族情感、维系国家统一的重要基础。党的十八大以来,党中央高度重视中华优秀传统文化的传承与发展。习近平总书记赴各地考察调研时,多次考察当地的非遗项目、与传承人亲切交流,并对非遗保护传承工作作出一系列重要论述和指示。习近平总书记指出,“要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。”总书记关于非遗传承的重要论述和指示,为我们做好新时代非遗保护传承工作提供了理论指导,党中央作出的一系列决策部署,推出的一系列政策举措,为全面构建新时代非遗保护传承工作新格局指明了前进方向。

2017年,中共中央办公厅和国务院办公厅发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,文件指出:“文化是民族的血脉,是人民的精神家园”,要把中华优秀传统文化贯穿国民教育始终,“实施非物质文化遗产传承发展工程”“实施传统工艺振兴计划”等,可谓定下了中国特色社会主义高校“立德树人”“文化育人”的发展基调。

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,强调“保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义”。文件明确要求加强高校非物质文化遗产学科体系和专业建设,构建非物质文化遗产课程体系和教材体系,出版非物质文化遗产通识教育读本,在职业学校开设非物质文化遗产保护相关专业和课程,鼓励非物质文化遗产进校园等。

此外,文化和旅游部印发《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,明确了“加强非遗调查、记录和研究”“加强非遗项目保护”“加强非遗传承人认定和管理”“加强非遗区域性整体保护”“加大非遗传播普及力度”和“服务社会经济发展”等6个方面的主要任务,其中的每一项任务都亟需高校的积极参与。

上述重要文件的出台为中国高校主动承担非遗传承的文化使命与社会责任提供了强大的思想引领和政策支持。在建设社会主义文化强国的新征程上,高校使命在肩,大有可为。在非遗传承保护实践中,高校一直占据着关键地位,它既是非遗保护主体和传承空间,又是非遗知识学术话语的生产机构,更是培育非遗传承人群的重要阵地。依托资源和人才优势,高校可以在深化非遗研究、开展非遗教学、培养非遗人才、创新非遗作品、传播非遗文化、涵育非遗精神等多方面作出积极贡献,有力推动非遗创造性转化和创新性发展。

二、新融合:“非遗+职教”焕发新光彩

自2001年“昆曲”列入联合国教科文组织“人类口头和非物质文化遗产代表作”起,中国的非遗保护事业已经走过了22年的非凡历程。在此期间,非遗与教育深度融合,中山大学、天津大学、华东师范大学、中国艺术研究院、上海社会科学院等知名高校及科研院所围绕非遗知识生产、学科建设、高层次人才培养等方面作出了先行探索并取得积极成效。相比之下,职业教育的类型定位和发展要求决定了职业教育与非遗传承之间具有独特的融合生长点。

一是非遗与办学特色相融。根据《保护非物质文化遗产公约》的界定,非物质文化遗产是指各族人民世代相传,并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。可以说,非遗深深内嵌于一时一地的自然生态、历史语境和人文环境之中,并持续不断地为民众提供认同感和归属感。职业院校要实现错位竞争和特色发展,就必然要立足地域优势,紧扣行业需求,凝练特色办学资源。因此,非物质文化遗产的地域性、多样性和人文属性,令非遗成为职业院校整合区域资源、守护地方文化根脉、服务区域经济社会发展的有力抓手。通过深挖本区域的非遗资源,职业院校可以在推进非遗保护传承的同时,激活自身特色办学的活力,找到差异化、特色化、品牌化的发展路径。

二是非遗与人才培养相融。职业教育的根本任务是立德树人,大力培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。2022年新修订的《职业教育法》更以法律形式确定了职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,明确规定国家采取措施,提高技术技能人才的社会地位和待遇,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。非物质文化遗产中蕴含深厚的民族历史积淀、丰富的民间工艺传承和浓烈的文化情感认同,因此非遗可以与职业院校的思想政治教育、美育、劳动教育等有机结合,有机融入教育教学各环节,帮助推进职业院校“三全育人”综合改革,全面提升学生的爱国情怀、专业素养、劳动素养、人文素养和创新精神。同时,对于职业院校来说,非遗教育更可以直接对接培育现代非遗传承人、能工巧匠和大国工匠的人才培养目标,进一步营造人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好社会氛围。

三是非遗与产教融合相融。当下,非遗如何创新,如何融入现代生活,如何实现产业化发展并在市场中获得新生,如何融入国家与地方重大发展战略,真正实现“人民的非遗 人民共享”,是人们尤为关切的热点问题。相关研究显示,非物质文化遗产资源不仅是新城镇开发的重要财富,在乡村文化振兴中发挥着牢筑中华优秀传统文化根基,增强乡村文化生命力的重要作用,还是中国人审美情感和造物哲学的体现,为现代人提供了复归淳朴人性的途径。职业院校恰恰可以从产教融合的角度,依托专业和人才优势破解非遗保护传承和城乡产业发展的双重难题,为新城镇和广大乡村增强人口吸引力,加强区域文化认同,增强民众的情感连结和文化自信,进而主动服务精准扶贫、乡村振兴、一带一路、文化强国等国家发展战略。

三、新实践:“非遗+联盟”开创新格局

2022年6月28日,为探索非遗传承和职业教育融合发展的新路径,无锡工艺职业技术学院牵头成立“全国非遗文化传承职教联盟”(以下简称联盟),联盟吸纳了相关职业院校、科研院所、行业协会、非遗大师工作室等96家单位,为协同推进全国非遗项目交流互鉴,合力培育高素质现代非遗传承人搭建了广阔平台,开创了崭新模式。

根据《全国非遗文化传承职教联盟章程》的规定,联盟将坚持自愿、平等、合作、发展的原则,在成员之间建立长期的互惠、互利合作关系,通过充分发挥和利用联盟成员的特色和优势,实现资源共享、相互促进,努力在“培育非遗人才”“共享优质资源”“合办主题活动”“搭建展示平台”“联建传承基地”“共建非遗智库”等六方面作出积极贡献,合力提升职业教育人才培养质量,推动非物质文化遗产守正创新,推进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。2022年11月,联盟常务理事会通过了《全国非遗文化传承职教联盟建设方案》,阐明了联盟品牌化建设和高质量发展的总体思路,确立了“人才培养”“科学研究”“社会服务”和“文化传播”等四个方面的重点任务。

在人才培养方面,联盟成员将深入交流职业教育先进理念、思路和经验,合作探索多样化的人才培养模式,共同建设层次更加完善的非遗文化传承和现代职业教育体系。同时,结合政府政策导向和企业发展需求,推动联盟成员共建专业、共建教材、共建课程,大力培养专门的非遗技能人才、研究人才、经营人才和管理人才。积极开展社会培训,努力培养行业顶尖人才,助力区域能工巧匠成长为大国工匠。

在科学研究方面,联盟将组建跨区域、跨领域、跨学科的研究团队,其成员包括行业大师、非遗传承人、科研人员、一线教师、企业代表等,为普及非遗教育,深化非遗研究,打造智库品牌提供强大的人才保障。面对数字非遗的热潮,联盟将聚焦非遗传承和人才培养的痛点、难点,积极引进新观念、新技术,新应用,以区块链、5G、AI等数字化技术手段赋能非遗,打造非遗数字博物馆,开发非遗数字藏品,让非物质文化遗产“活”在当下,走向未来。

在社会服务方面,联盟一方面加强与地方政府和行业协会的联系,为地方政府和文化部门文化立法和制定规划等提供咨询服务,推动区域非遗项目保护战略及保护政策研究、保护规划编制、非遗传承人认定及培养等工作。另一方面深化校企合作,通过校企共建产教融合实训基地,聯合开展横向课题等方式,进行技术攻关、产品研发、成果转化、项目孵化,打造在区域内有影响力的产学研创新服务平台。同时,联盟将主动对接乡村振兴、一带一路等国家重大战略,加强面向非遗传承人的社会培训服务,加强专题研究,打造精品项目,为振兴传统工艺,守住文化根脉贡献智慧和力量。

在文化传播方面,联盟统筹推进“非遗进校园”“非遗进万家”和“非遗走出去”。一是与各地教育行政部门、文化和旅游行政部门等合力建设非物质文化遗产传承教育实践基地,组建高校传承社团,积极开展展示、展演、观摩、体验、交流、合作等“非遗进校园”品牌活动。二是大力开展非物质文化遗产相关培训、展览、讲座、学术交流等,推动“非遗进万家”。三是响应“一带一路”倡议,通过选派骨干教师赴境外进行相关的教学支援、展览展示、学术研讨,举办国际性论坛、国际交流研讨会、艺术展览等,面向世界讲好非遗故事,传承中华文明基因,不断激发海外民众知华、友华、爱华情怀,提升我国在国际非物质文化遗产领域的影响力和话语权,推动“非遗走出去”。

结语

“融合”是当下非遗保护的特征,全国非遗文化传承职教联盟正是非遗传承和职业教育融合发展、融合创新的重要平台。对于联盟成员单位来说,尤需牢牢把握职业教育改革发展和非遗事业创新发展的宝贵历史机遇,发挥好联盟的聚合效应和桥梁纽带作用,积极打造富有中国特色的“非遗+职教”联盟品牌,努力培养更多优秀的现代非遗传承人和高素质技术技能人才,让非遗在新时代焕发出蓬勃的生机与活力。

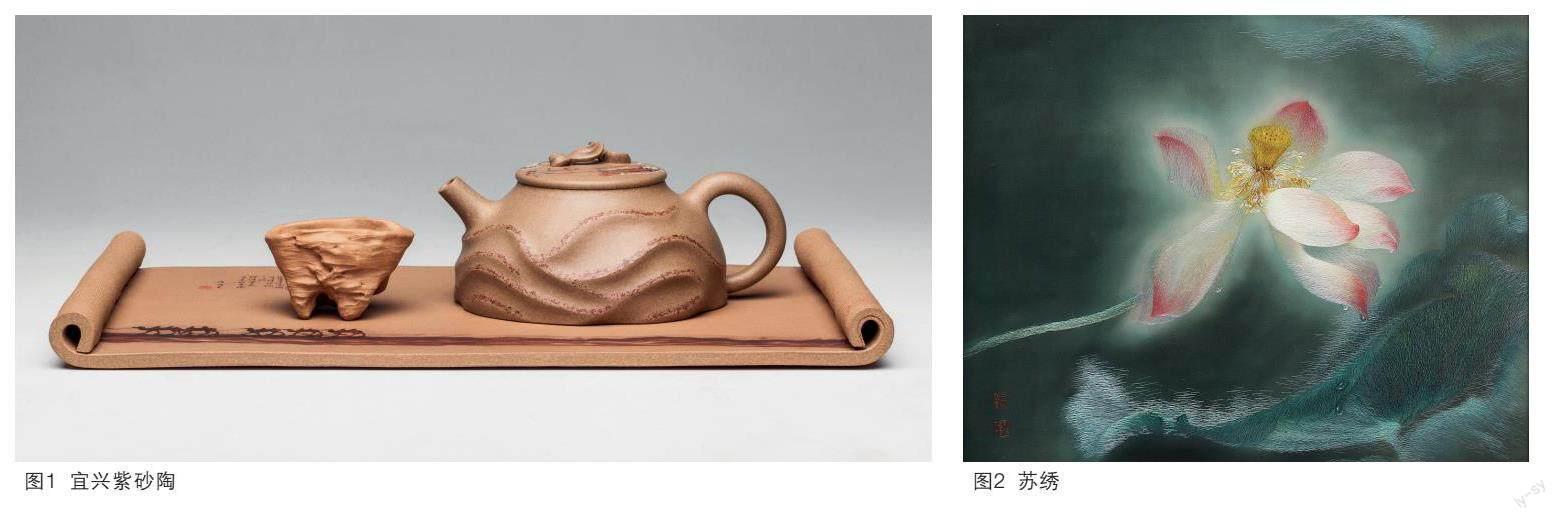

本文为江苏省教育科学“十四五规划”2021年度课题:《非遗文化赋能高校美育的模式探索——以宜兴紫砂陶为例》(T-c/2021/94)项目成果。

参考文献:[1]王福州.文化遗产形态学[M].北京:教育科学出版社,2020.