高职院校参与儿童友好城市建设的角色转变要素分析

胡洁颖

摘要:本研究旨在总结广州高职院校参与建设儿童友好型城市的经验,关注社区儿童的反馈,并在实践中注重统一思维。在实践中,本文对广州高职院校参与儿童友好城市建设的个人角色转变要素进行分析。总的来说,在实践中取得了一些进展,儿童友好城市建设的参与者也发生了变化,更多人意识到建设一个儿童友好城市的重要性。

关键词:高职院校;儿童友好城市;角色转变

近年来,通过建设一个儿童友好城市,以儿童为纽带交往与互动,持续而稳定地激发各方参与社区治理的内驱力与主动性,被认为是一个行之有效的发展途径,与之相关的学理倡导和实践探索正在进行。[1]自20世纪20年代以来,世界各国政府制定了 《日内瓦儿童权利宣言》 《儿童权利公约》等一系列相关国际公约,重点关注儿童权利和儿童发展。此外,世界各国政府已经就儿童权利和城市发展等问题达成合作协议,这些协议正在不断完善,为儿童发展创造了有利的环境。

高职院校介入儿童友好城市营造具有十分重要的意义。一方面,高职院校嵌入社区中提供专业服务开展活动,立足于儿童的立场,将儿童利益放在服务的首位,发挥高职院校专业特性提升儿童参与建设的意愿,更好地服务儿童,儿童也因此获得友好的成长与发展环境;另一方面,立足于高职院校参与建设儿童友好城市理念以及社区治理背景,高职院校有效链接了社区各方资源,促进了儿童的健康成长,同时也在一定程度上提升了社区居民共同参与建设儿童友好城市的意识,促进了儿童友好城市的实践发展。[2]

如今,我国儿童友好型城市的建设与实践仍处于初步研究阶段。通过参与建立有利于儿童的社区来保护儿童的权利,而高职院校则从儿童那里获得反馈,以改善研究过程中的社区体验。推动儿童友好型城市建设,满足社区儿童的需求。

一、儿童友好城市建设现状

(一)对儿童需求不够重视

国内现有的涉及高职院校参与儿童友好城市建设的研究较少。根据广州华南商贸职业学院对钟落潭镇白土村的金钟乡村少年宫进行的首次调查得出结论,在建设儿童友好城市的阶段,参与的儿童大多数为6—16岁的少年。他们处于建设过程的中间阶段,高职院校向师生分配任务,师生向儿童告知活动,并征询儿童对于活动的意见;儿童参与的层次处于适应性参与:高职院校接受儿童的意见,但最终决定权在高职院校手中。儿童参与儿童友好城市建设实践深度较浅,导致儿童参与建设的程度较低,参与效果较差。

(二)高职院校参与辅助程度不高

高职院校是建设儿童友好城市的核心之一。只有在此基础上,从儿童的角度出发,才能构建出一个安全、和谐以及对儿童友好的社区。根据张承博等人的研究,儿童友好城市的研究机构以高校为主,机构间合作不充分。高等院校占主要地位,其余机构包括规划设计单位与关注儿童问题的社会公共团体目前尚未形成广泛合作的研究体系,尤其欠缺跨学科的科研平台。[3]

(三)资源链接不足

对于儿童友好城市的建设,重点是社区环境和可持续的社会服务。由于许多社区居民认为社区建设的主要责任在于政府和学校,因此,在参与儿童友好城市建设的活动时,社区居民通常有选择地进行,而不是有意识地进行。社区居民带领儿童参与活动的行为是短期的,而且是非持续性的。

二、高职院校角色转变要素

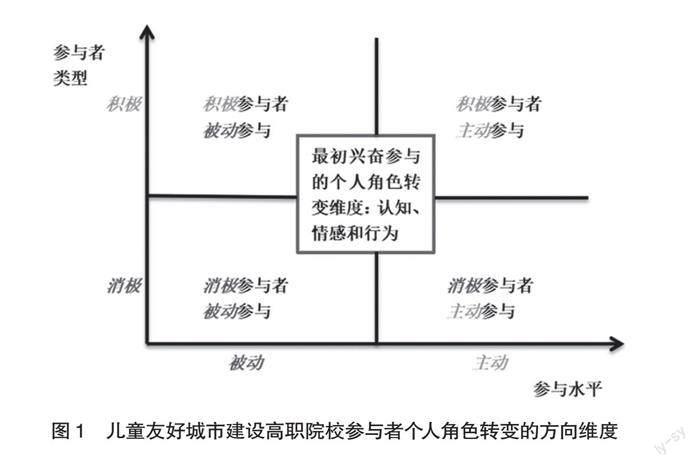

儿童友好城市建设的高职院校参与个人,是指具体的教师和学生,主要是学生。在这里,个體参与被定义为与角色转变相联系的状态,包括认知、情感和行为三个要素。高职院校参与儿童友好城市建设的角色转变,映射在参与者个人角色转变上,从而对参与效果具有决定性影响。这些维度不是以线性方式相关的,而是由复杂的行为生态学组成,可以实施不同的干预措施来解决这些维度中的一个或多个维度的转变,从而创造有意义的认知、情感和行为改变。阻碍参与者个人角色转变的主要挑战是难以把最初兴奋参与转化为持续参与。这意味着干预措施应该在参与者类型和参与水平的个人角色转变方向维度上 (详见图1),有效促进消极参与者向积极参与者的转变,消极参与者被动参与向消极参与者主动参与的转变,积极参与者被动参与向积极参与者主动参与的转变,最终促成和维持积极参与者主动参与的状态。

(一)主体需求

主体指的是服务提供者—学生。他们立足儿童的需求,为儿童提供专业服务。在高职院校参与儿童友好城市建设中,学生扮演着服务提供者的角色,根据社区儿童不同的需求,提供支持性、补充性、替代性以及发展性服务。学生从某种程度上来说是高职院校参与儿童友好城市建设的首要角色。高职院校通过开展多种类型的活动,学生通过参与活动,直接为社区儿童提供专业服务。学生在认知、情感和行为的多个维度上转变,消极参与者向积极参与者转变,消极参与者被动参与向消极参与者主动参与转变,积极参与者被动参与向积极参与者主动参与的转变,最终促成和维持积极参与者主动参与的状态。这就间接地保障了儿童权利,能促进儿童健康友好成长。

(二)客体辅助

客体指的是活动支持者—高职院校。高职院校参与儿童友好城市建设中为学生提供额外的专业知识、物质和情感支持,帮助学生发挥其主体作用。因此,高职院校起到了客体辅助的作用,引导学生参与儿童友好城市建设。在实践过程中,高职院校既要关注儿童的最大利益—儿童有权对涉及自身的一切事务发表意见和看法,也要重视学生的需求。在参与建设过程中,高职院校向学生传授专业知识、技术技能以及经验,帮助学生能出色地参与儿童友好城市建设而打下坚实的基础。

与此同时,高职院校也是资源链接者—促进社区资源整合。儿童友好城市的建设需要社会各界力量,同心合力,一起参与推动建设。高职院校发挥着桥梁的作用,为社区、企业以及相关机构搭建链接,将社会各方资源整合起来,构建出一个儿童友好的环境,共同致力于儿童友好城市的建设,形成儿童友好的社区氛围,促进儿童友好健康成长。

三、高职院校角色转变路径

(一)激发学生的主体需求作用

投身儿童友好城市的建设是一种以服务于社会为动力的行为活动。而能让学生不断产生动力,有赖于学生本身对儿童友好城市建设的充分认识。高职院校应提高学生对儿童友好城市建设这一新概念的基本认识,把为社区儿童服务与自身成长和未来就业发展建立联系。第一,学生参与儿童友好城市建设活动,能够提高其社会认知能力、人际交往能力以及问题处理能力。在从事具体的服务活动过程中,学生能提升自我认识,进一步明确自身的职业规划和未来发展的方向。第二,学生通过参与儿童友好城市建设活动,能检验自己的实践能力,明确自己的优点和缺点,从而有内在动力和有针对性地弥补专业知识和技能的漏洞,也能够连续地积累实践经验。第三,儿童友好城市建设的主要目的是满足儿童在社会中的需求。学生在参与活动的过程中,帮助社区儿童了解自己的权利。通过一系列以儿童为中心的建设活动,参与这些活动的儿童有望成为儿童友好城市建设活动的规划者,从而使更多参与者受益。高职院校的学生逐渐成为儿童友好城市建设的倡导者,让这种建设儿童友好城市的意识传承下去。[4]

(二)发挥高职院校客体辅助作用

高职院校承担着培养学生对儿童友好城市建设认知以及提升学生专业技能的重要任务。在校园中要营造良好的儿童友好城市建设的氛围,宣传和提倡建设儿童友好城市的服务精神。高职院校平时组织宣传活动、学生社团活动等进行系统的教育引导。教师在教学中充分挖掘教材中蕴含的课程思政的素材,以“润物细无声”的方式把社会责任心和尊老爱幼等思政元素融入专业知识里,引导学生进行思考、树立正确的价值观,激发学生建设儿童友好城市的意愿。[5]

高职院校需要为社区儿童量身定制适合的活动,以保障建设顺利进行。语言文化艺术课堂进社区,是高职院校参与社区儿童友好城市建设项目的一种方式,旨在向社区儿童传授语言文化艺术等方面知识和技能的教学活动,包括 “科普英语+生态课堂”“科普书法+舞蹈课堂”“科普音乐+舞蹈课堂”“科普舞蹈+生态课堂”等进社区的教学活动。例如,以 “科普英语+生态课堂”进社区为项目的实施,可让高职院校学生对社区儿童进行广州市重点发展的新能源与节能环保等战略性新兴产业的介绍、中华优良传统文化与本土文化的英语传播 (如广州垃圾分类措施)、新一代信息技术的英语诠释、人工智能的英语介绍等教学活动,这既有助于帮助当地儿童树立科学的可持续发展观,也有助于坚持、增强和巩固参与这些活动的大学生自己的可持续发展观。[6-7]又如,以 “科普书法+舞蹈课堂”进社区为项目的实施,让社区儿童认识中华优良传统文化与本土文化 (如体验中国文字的演变历史从甲骨文到行书的书写、认识广州本土的岭南音乐特色文化)。这有助于传授者在向儿童传授优秀传统文化的同时,丰富自己参与社区儿童友好城市建设的知识和情感,提高自己的参与能力,获得新的参与体验经验。[8-9]

目前,对广州华南商贸职业学院的语言文化艺术课堂进社区的活动进行回顾和分析,了解到社会关系网络中儿童友好互动群体发生了变化,详见表1。

开展了活动之后,高职院校的师生与社区儿童建立了良好的关系,越来越多的儿童享受到了服务,提高了儿童语言文化艺术等方面的知识和技能。

四、结束语

儿童友好城市的建设,需要采取具体措施建立强有力的友好关系网络,为儿童的全面健康发展创造条件。高职院校可以引导大学生参与建设活动中,加强大学生、社区以及儿童之间的联系,优化儿童友好城市建设的网络。促进高职院校参与的角色转变,提出友好的策略,以提高儿童友好城市建设的有效性。充分利用高职院校参与儿童友好城市建设过程中角色转变的要素,发挥高职院校学生的潜力,建设儿童友好城市。

参考文献:

[1] 周望,焉超越,董欣滢.社区公共空间儿童友好度影响居民参与社区治理的实证研究[J].深圳社会科学,2021,4(06):82-94.

[2] 杨蓉蓉.社会工作介入儿童友好型社区营造研究[D].贵阳:贵州师范大学,2021.

[3] 张承博,刘思毅,朱查松.儿童友好城市的国内研究进展与国外经验启示[J].中外建筑,2022,6(08):86-92.

[4] 袁宜珍.儿童友好社区建设视野下儿童社区社会关系网络构建策略研究[D].福州:福建师范大学,2021.

[5] M.欧伯雷瑟-芬柯,吴玮琼.活动场地:城市:设计少年儿童友好型城市开放空间[J].中国园林,2008(09):49-55.

[6] 施雯,黄春晓.国内儿童友好空间研究及实践评述[J].上海城市规划,2021(05):129-136.

[7] 卡罗琳·威兹曼,陈烨,罗震东.促进儿童独立活动性的政策与实践[J].国际城市规划,2008(05):56-61.

[8] 徐夢一,蒂姆·吉尔,毛盼,等.“儿童友好城市(社区)”的国际认证机制与欧美相关实践及理论发展[J].国际城市规划,2021,36(01):1-7.

[9] 朱峰.“新一线城市”青年友好型城市政策创新研究[J].中国青年研究,2018(06):78-85.