跨校选课存在的困境及对策研究

——以江西省高校为例

陆长平,汪希铃,张玲玲

(江西财经大学经济学院 江西 南昌 330000)

自20 世纪末起,随着高等教育大众化以及高校不断扩招,学生数量急剧增加,但优质高等教育资源短缺及供需不平衡问题却日益严重。为落实教育部《关于推进高等教育学分认定和转换工作的意见》,深化人才培养机制改革,提升人才培养质量,江西省于2017 年印发《江西省普通高等学校校际学分认定和转换试点工作方案》,并开始启动普通高等学校学分制改革试点,旨在促进江西省高校间优质教育资源开放共享,以满足在校生多样化学习和发展的需要,提升我省大学生的培养质量。2017 年9 月,江西省启动普通高校本科教育校际学分认定和转换试点工作,20 所试点学校开设的13 门跨校课程共吸引了1054 名学生参与,系统开启后不到一个小时,跨校选课的名额被抢选一空。而2018 年秋季开始实施的研究生跨校选课活动仅117 人参与,选课工作门庭冷落,这与本科生的喜爱和热烈形成鲜明对比。为此,有学者从理论的角度分析了不同的影响因素。如樊启宙(2002)认为跨校选课实施较为困难是由于地理位置与学校体制差异较大。刘宪军(2004)认为跨校选课难以进行的原因是批准条件较麻烦、校际空间距离、授课老师的态度以及学分学费的收取问题。傅斌等(2011)认为在跨校选课的实施过程中,存在缺课现象、教学管理和教材选用等问题。多位学者从理论上分析了阻碍跨校选课制度施行的因素,但均缺乏具体的实证分析。

本次研究以江西省四大高校的硕士研究生为调查对象,在问卷调查、数据分析与优化变量选取的基础上运用实证检验,探究研究生对跨校选课的意愿程度及影响其参与跨校选课的各种因素,找出阻碍跨校选课制度在研究生教育中施行的原因,并针对相关问题提出具体措施,使跨校选课制度能更好地促进江西省高校的一般资源向优质资源发展、提升学生的综合素质水平,同时为其他省份实施跨校选课提供参考。

1 数据来源与变量说明

为了更好地探究影响跨校选课的因素,本文选取江西省试点高校中实力排名靠前的南大(南昌大学),江财(江西财经大学),师大(江西师范大学)与农大(江西农业大学)为调研区域,运用线上问卷实地调查法进行抽样调查收集数据,总共发放问卷853 份,回收问卷848 份,其中有效问卷为832 份,回收率为99.4%,有效率为97.5%。本文使用的方法除问卷调查法、文献法和统计分析法外,还运用了多元有序logistic 模型研究不同的影响因素下各大高校研究生对跨校选课的意愿程度。

本次调查的问卷共包括30 道题,分为基础指标、跨校选课的实行现状、对跨校选课活动的认知了解情况、影响跨校选课实行的因素以及对参与跨校选课的意愿因素五个维度,在进行问卷式调查研究的统计分析前,通过预调查测评问卷的信度和效度以评估问卷调查结果的可靠性和准确性。经信度效度检验可知Cronbach’s Alpha 信度系数为0.8013 大于0.8,KMO值为0.684 大于0.6,说明该问卷评价体系的内在信度比较理想、变量设计和指标选取比较可靠。

2 变量的统计性描述

2.1 受访者对跨校选课的了解程度及了解渠道

本次调查研究发现,大部分受访者对跨校选课的了解程度是“听过但不是很了解”,小部分人对于跨校选课完全不了解,极少部分的人对跨校选课的概念非常了解。在了解渠道方面,“同学交流”和“学院通知”是主要途径。

2.2 受访者对宣传力度的评价

63.58%的受访者认为学校对跨校选课活动的宣传力度较小,31.94%的受访者认为学校并未对跨校选课进行宣传,只有很小一部分人认为学校对于跨校选课的宣传力度较大。

2.3 受访者对课程类型与难度的偏好意愿

在通识选修课、专业选修课与专业必修课三类课程类型中,所有专业的学生都将专业选修课作为首选,其次经管类、理工类和农艺类的学生还偏向于专业必修课,而艺法类和文史类的学生偏向于通识选修课。在受访者对于课程难度的偏好意愿方面,832 名受访者中,有518 人倾向于选择比本校课程偏简单的课程,而对课程难度无所谓和选择比本校课程偏难的人数相当(分别为153 人、161 人)。

3 实证分析

3.1 假设检验

考虑到不同高校的学生可能对各个影响因素的反应不同,导致选择性的偏误,因此使用软件Stata14.0 分别对这四所高校和总体数据进行多元有序逻辑回归。作为多元有序logistic 模型的前提,首先对模型做平行线检验。根据平行线检验结果可以看出,所有的变量都在1%的显著性水平下显著,因此拒绝原假设H0,检验通过,该数据可以用多元有序logistic 模型来拟合。

3.2 结果分析

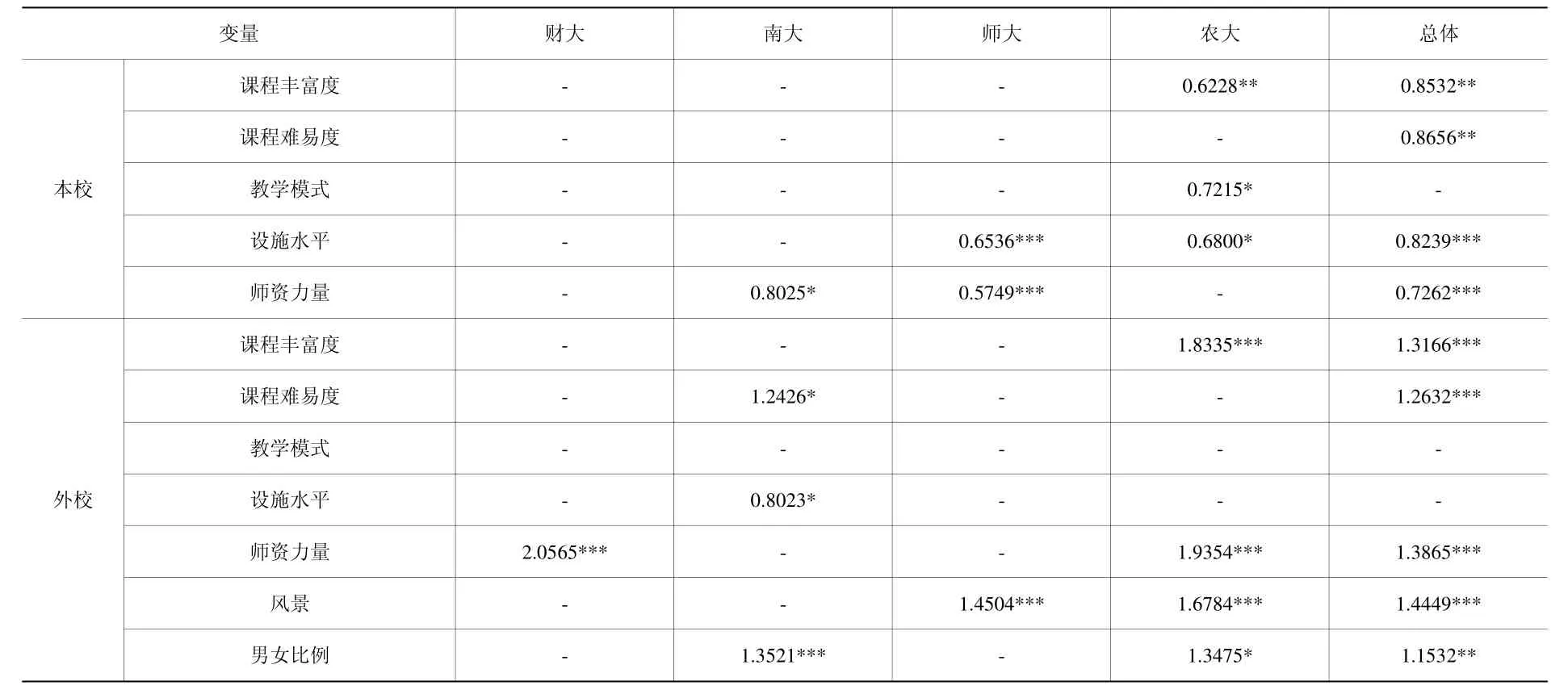

通过实证分析所得到实证结果如表1(p25)所示。

表1 本校、外校因素计量结果

根据表1 的总体结果显示,学生对其跨校选课的意愿程度与本校内部因素的满意度都呈负相关的关系,而与外校因素的满意度都呈正相关的关系。说明学生对本校资源的满意程度越低,或对外校的资源越满意,学生就越愿意参与跨校选课。

对江西农业大学的研究生而言,本、外校课程类别的丰富度对其是否参加选课的影响非常显著。其中,本校课程丰富度的几率比为0.6228,表示农大的学生对本校课程丰富度的满意度增加一个等级,愿意参与选课的几率比则减少38%;而外校课程丰富度的几率比为1.8335。进一步分析,农大有74.7%的学生对其本校课程类别的丰富度不太满意,说明该高校在整体课程结构的设计上还有完善的空间,而其他高校可以通过多开设特色课程吸引农大的学生来选修。此外,外校的师资力量与外校风景也是显著影响因素,且均与参与跨校选课的关系呈正相关,外校的师资力量该解释变量的几率比为1.9354。因此外校的师资力量是吸引该校学生参加跨校选课的主要因素。

对于江西财经大学的研究生而言,外校的师资力量对其跨校选课意愿程度的影响也呈正相关关系,说明财大的学生非常看重外校开课老师的教学水平及学术背景,外校老师的综合素质越高,财大的学子越愿意进行跨校选课。且外校师资力量机率比高达2.0565,这是四所高校里面机率比最大的一个,而且通过直接的描述性统计可知,78.3%的财大学生对本校的师资力量感到比较满意,这在一定程度上说明财大的学生有着较高的学术追求,外校非常优质的课程才是吸引他们进行跨校选课的最主要因素。

对于南昌大学的研究生而言,外校的设施水平对其跨校选课意愿程度的影响呈负相关关系,且在10%的水平上显著。在受访的232 名南大学子中,有171 人对自己学校的教学设施及其他公共设施比较满意,这从侧面说明了南昌大学作为江西省唯一的一所“211”高校,在教学资源及公共资源上具有相对优势。因本校硬件设施齐备,外校的设施水平更高并不会吸引该校更多学生参加跨校选课。因此在保证一定的设施水平之外,还要改善其他多种因素,以吸引该校学生。

对于江西师范大学的研究生而言,外校风景对其跨校选课意愿程度几率比为1.4504,呈正相关关系。江西师范大学的校园风景较美,师大的学生在跨校选课时对外校的风景要求较高。根据棘轮效应,学生对学校风景的高要求有不可逆性,易于向上调整,而难以向下调整。这在一定程度上说明学生对学习的“硬环境”有着较高的要求,学校要想更好地激励学生积极跨校求学,也要从校园的风景方面入手,联合学校良好的“软环境”(即人性化的教学管理、多样的校园活动、融洽的师生关系、友善的同学关系等),为学生营造良好的教育生态环境。

此外,本文还考查了评分考核问题和路程因素对跨校选课的影响,通过研究发现,总体上考核形式的差异(如开/闭卷等)与意愿程度在5%显著性水平上呈负相关,说明大部分学生认为外校的考核形式与本校的差异越大,越不愿意跨校选课。而评分体系的差异(如打分的高/低)却对学生的参与意愿影响不大,结果说明各校研究生更看重自身学术水平及实践能力的实质性提高,而不是仅仅聚焦于各门课程的考评分数。进一步可以说明江西省的研究生教育并非“应试教育”,而是旨在培养对社会有贡献的研究型和应用型人才的教育。

根据跨校选课相关的路程因素结果发现,大多研究生对两校之间的距离、交通便利度、路途安全等都比较关注,两校之间的路程因素对学生跨校选课意愿程度的影响多呈正相关关系,且基本上都在1%的水平上显著。这说明路程是影响研究生参与跨校选课的重要因素之一。由于样本高校不在同一片区,尤其是南大学生独自出行,或其他学校学生去往南大上课都将带来许多不便,因此路程问题大大阻碍了线下课程资源的互通互享。

4 结论和建议

4.1 加强教务人员、老师与学生之间的沟通

高校层面上,教务管理人员需要加强与学生在跨校选课方面的沟通,促进学生对跨校选课的深入了解。根据数据结果,94.59%的被调查者对跨校选课都是处于不了解的状况,95.07%的学生认为跨校选课的宣传力度较小,而“同学交流”和“学院通知”是其了解的主要途径。通过宣讲会以及微信公众号信息推送等形式可扩大跨校选课宣传力度,力求学生对跨校选课机制有更详尽的了解、知晓跨校选课的益处。同时教务管理人员需派出专员来负责沟通、安排跨校选课事宜来提高该项目的实行效率。

4.2 强化外校因素对学生跨校选课的吸引力

从四所高校的综合实证分析结果中可以看出,本、外校因素中的课程丰富度、课程难易程度、师资力量以及外校风景对跨校选课的意愿程度是显著的,因此,跨校选课的实施应综合考虑学生偏好的差异性,尽可能满足学生的选课需求。

首先,应拓宽课程的类型,多方面满足学生对课程丰富度的需求。由于73.9%的学生更倾向选择专业课,因此,高校可着重鼓励开设专业选修课与专业必修课,促进高校资源优势互补。其次,应积极鼓励名校名师开课,调动学生参与选课的积极性。拥有更强师资力量的课程会吸引更多学生参与,因此积极建设并加强外校的师资队伍,开设有特色的课程,吸引同学们慕名而来,实现跨校选课的有效进行和优质资源的有效利用。最后,除了师资队伍的“硬条件”、各高校需要注重如风景一类的“软环境”以吸引学生来“互动交流”,改善校园环境,激励外校学生参与跨校选课。

4.3 完善跨校选课的考核机制及教学管理制度

四所高校尤其是农大和师大的学生在决定参与选课的过程中都对考核有所担心,而跨校选课实施的前提是学分互认。因此各高校首先要保障学生跨校选课课程的学分可以及时、准确地互认与记录。各高校在开设课程时需提前告知学生关于跨校选课的考核形式,如考核时间、考核方式等具体信息,以减少学生因信息不对称性而产生的担忧。此外,将参与跨校选课设为奖学金评审的优先条件可极大程度鼓励学生的参与积极性,激励更多学生走出校门。在跨校选课的教学管理方面,学校应就跨校选课的课程安排、教学方式、考核方式和考核成绩管理上制订统一的标准,实行有效管理。另外,江西省教育主管部门可成立一个专门的教学管理机构来管理研究生跨校选课的日常教学活动,各个高校可以就教学管理理念、方式等取长补短,学习和借鉴先进做法和优秀经验,不断完善教学管理制度。最后,各个高校也应及时出台共享课程质量评估与管理办法,实行引入课程的动态管理,引进优质课程,提高学生参与跨校选课的意愿。

4.4 减弱路程因素带来的负面影响

综合分析发现高校间的交通便利程度对参与跨校选课的意愿程度是一个机率比为1.3293 的正相关显著变量,且财大学生更多地考虑路程因素和交通便利因素;南大学生则更注重交通便利程度以及路程安全程度;距离因素、路途安全程度对师大、农大的学生影响比较大。因此,各高校在开设课程时尽量避免将课程时间安排到晚上;通过开设校际班车分批次来接送参与跨校选课的学生以减弱距离因素的负面影响,同时大力宣传和鼓励学生参与距本校距离较近的试点高校选课,增加便利度与意愿度。