国内共同富裕研究30年:热点、趋势与演化路径

——基于CNKI的文献计量可视化分析

罗 亮 黄雅琴

共同富裕是社会主义的本质要求和奋斗目标,也是自古以来中国人民的一个基本理想。党的二十大报告指出:“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”[1],扎实推进共同富裕,增进民生福祉,实现人民对美好生活的向往是中国式现代化的出发点和落脚点,并将“逐步实现全体人民共同富裕”写入党章。显然,实现全体人民共同富裕将成为全面建设社会主义现代化国家新征程的重要任务。因此,及时梳理归纳关于共同富裕研究的发展现状和趋势,不仅是深入研究共同富裕思想和理论创新的必然要求,而且是推进共同富裕实践发展的现实需要。但从已有研究发现,学者们关于共同富裕研究的述评文章较少,尤其是对30年来共同富裕研究的述评文章,这表明已有的文献综述尚未产出大量学术成果,则难以把握我国共同富裕领域的整体情况。而运用CiteSpace软件进行可视化分析,能够直观系统地呈现共同富裕研究的整体发展趋势,全面、系统性阐释共同富裕的研究现状和发展主题,为学术界和理论关于共同富裕的深化研究奠定坚实的基础。

钢筋进场后,由项目材料员和质检员对钢筋进行进场验收,合格后同监理见证取样做力学性能试验,复试合格后填写材料报验单,报监理工程师认可后方可使用。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

研究数据来源于CNKI中的核心期刊和CSSCI中文期刊。检索条件为:篇名=“共同富裕”;时间跨度=1992-2022;检索条件=精确。值得提出的是,核心期刊和CSSCI中文期刊选登的是具有较高质量和研究价值的文献,有利于保证研究内容和结果的准确性。同时也是为了减少分析误差所以手动去除了文献重复,书评,会议综述,无作者以及无日期等文献,最终得到1710篇有效期刊论文(检索时间截至2022年12月5日)。

(二)研究方法

CiteSpace软件是由美国费城德雷赛尔大学陈超美博士开发的。通过文献计量分析,了解关键词共现和聚类情况,在海量文献中捕捉重要信息,帮助研究学者更好地了解特定研究领域中某个主题的整体发展情况,从而揭示和预测该领域的研究热点和前沿趋势[2]。

照明系统是建筑电气工程的重要组成内容,照明是人们生活中不可缺少的一部分,建筑照明不仅影响着居民生活质量,同时在一些情况下还关系着居民的人身安全。例如,在楼道内的照明灯具若是损坏,就可能会出现安全事故。建筑照明控制系统设计中,需要特别考虑的一项内容就是节能,因为建筑内照明灯具较多,若是一直处于工作状态,会浪费大量的电能。因此可以引入智能化技术,在某些部位加强对自然光的采集,根据自然光亮对环境照度进行适当的调整,同时用户也可以根据自身的需求调整照度。

二、国内共同富裕研究的整体分析

本文选取文献年际变化、核心作者、研究机构、学科领域分布以及高被引文献这五个指标来论述共同富裕在中国的整体研究概况。

(一)文献年际分布

根据聚类图谱以及文献内容来看,国内共同富裕研究热点主题主要集中在共同富裕相关的概念内涵、思想战略、制约因素以及实践路径等四个方面(见表3)。

图1 国内共同富裕研究文献的年际分布图

(二)核心作者分析

该阶段主题词为新时代、共享发展、中等收入群体、公有制、中国特色社会主义等。进入新时代,社会主要矛盾发生变化,党中央将逐步实现共同富裕摆在更加重要的位置上,强调广大人民群众共享改革发展成果,并提出了一些战略思想。在此背景下,学术界主要聚焦于思考实现共同富裕的战略问题以及如何改革共享发展成果。第一,如何共享和改革发展成果。学者认为必须重点关注三个问题:必须坚持公有制的主体地位[74];必须建立完善的收入分配制度[75];必须处理好劳动力市场中的三组矛盾[76]。第二,实现共同富裕的战略思考。共同富裕的实现依赖于一系列的制度安排和政策推进,例如党的十八大以来党中央提出新时期扶贫开发战略思想,围绕“精准扶贫”[77],打好脱贫攻坚战;党的十九大报告提出乡村振兴战略,解决好“三农”问题;十三届全国人大第二十八次会议通过《乡村振兴促进法》,推动乡村振兴,促进共同富裕[78]。

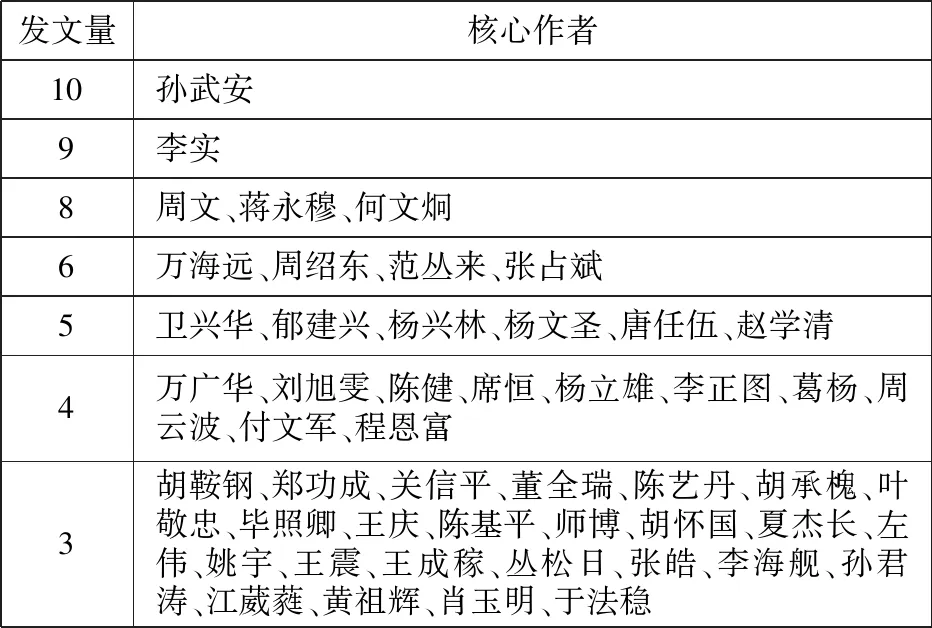

表1 国内共同富裕研究的核心作者发文数量

图2 国内共同富裕研究的核心作者图

(三)研究机构分析

他走到了一个山谷,那儿有许多松鸡从岩石和沼地里呼呼地拍着翅膀飞起来。它们发出一种“咯儿-咯儿-咯儿”的叫声。他拿石子打它们,但是打不中。他把包袱放在地上,像猫捉麻雀一样地偷偷走过去。锋利的岩石穿过他的裤子,划破了他的腿,直到膝盖流出的血在地面上留下一道血迹;但是在饥饿的痛苦中,这种痛苦也算不了什么。他在潮湿的苔藓上爬着,弄得衣服湿透,身上发冷;可是这些他都没有觉得,因为他想吃东西的念头那么强烈。而那一群松鸡却总是在他面前飞起来,呼呼地转,到后来,它们那种“咯儿-咯儿-咯儿”的叫声简直变成了对他的嘲笑,于是他就咒骂它们,随着它们的叫声对它们大叫起来。

图3 国内共同富裕研究机构分布图

(四)学科领域分布

统计文献的学科分布情况能让我们直观地掌握该领域的学科交叉情况。根据学科统计显示(见图4),近一半的文献属于国民经济领域,占总文献量的46%,这与实现共同富裕的第一要务是发展经济,提高收入相一致;其次是政治领域,占总文献量的21%;农业经济、理论经济学、马克思主义、公共管理等学科也占据一定的规模,总文献量占比25%;社会领域的总文献量占比最低,仅有1%,这说明该领域具有学科交叉性质,但多学科分布不均,交叉性不强。进一步研究发现,随着国家政策的推进,二十大中多次提到共同富裕,并强调精神生活共同富裕,共同富裕在文化领域上地位凸显,文献量将随之增加。

图4 国内共同富裕研究学科领域分布图

(五)高被引文献分析

在完全投入到体育活动之中后,容易出现自我意识的丧失,即产生一种只有自己一个人在活动,而不去关心别人如何看待自己的心理。

高频被引文献通常是指在某一研究领域中质量较高且被大家广为引用的文献,能够反映该领域的研究水平,利于把握该领域的基础知识。梳理统计三十年来有关共同富裕研究的高被引文献(见表2),可以看出共同富裕领域研究的重要知识源流和发展轨迹:早期研究较多关注理论层面,被引文献多集中对社会主义与共同富裕关系的探索;后期研究则聚焦于从实践层面详细探讨共同富裕的实现路径及对策建议。但文献大都以定性分析和规范性研究为主,较少实证案例和定量研究。综上所述,学术界对共同富裕基础理论的研究成果比较丰硕,并且已经达成了相对的共识,随着理论知识发展成熟,现阶段学者们便积极回应“如何促进全体人民共同富裕”的现实问题,因此对共同富裕建设的路径以及方案设计的对策研究逐渐增多,但很少结合具体地方实践的特殊性分析,共同富裕也难以真正推进。

表2 国内共同富裕研究前15位高被引文献

三、国内共同富裕研究的热点与主题分析

为了进一步考察国内共同富裕研究热点的主题分布情况,对关键词进行聚类分析,运行后得到共同富裕研究关键词聚类图谱(见图5)。该图中模块S值为0.8708,Q值为0.6624②,这表明聚类结构是合理且显著的,聚类结果也是具有较高的可信度。

图5 国内共同富裕研究关键词聚类图

文献数量的年度分布图有助于从整体上把握共同富裕研究的发展历程及基本态势。从图1可见,共同富裕研究总体上发展平稳,但短期呈现波动性增长。根据年度发文量和波动趋势,大致可以划分为四个阶段,各阶段的文献量分别为262篇、192篇、181篇和1070篇。具体而言,第一阶段是1992年-1999年,共同富裕研究处于早期起步阶段,随着1992 年邓小平南方谈话和十四大的召开,共同富裕思想正式形成,共同富裕相关的研究文献随之涌现,尤其受1993年10月《邓小平文选》第三卷出版的影响,学术界掀起了一股研究共同富裕的小热潮。第二阶段是2000年-2011年,共同富裕研究发展较为平稳,究其原因可能在于:进入新世纪,人民生活水平总体上达到了小康水平,我国进入全面建成小康社会的新发展阶段,所以该时期更多是在关注全面小康的建设。第三阶段是2012年-2020年,共同富裕研究进入深化时期,2012年-2014年再次出现一个小高峰,究其原因可能在于2012年党的十八大重申到2020年要实现全面建成小康社会的目标,习近平指出只有在全面脱贫的基础上实现全面小康,才能最终实现共同富裕,从此便开启了共同富裕的新征程。第四阶段是2021至今,经过前期的不断发展,共同富裕研究逐渐走向成熟,党中央宣布2020年我国已经实现了全面进入小康社会的第一个百年奋斗目标,消除了绝对贫困,接下来将继续为第二个百年奋斗目标而奋斗,因此2021年文章数量达到了一个新的高度;党的二十大报告更是将实现全体人民共同富裕纳入中国式现代化的本质要求,并对扎实推进共同富裕作出重要战略部署,并且把共同富裕取得更为明显的实质性进展作为2035年我国发展的总体目标之一,因此2022年关于共同富裕的文章发表量呈现爆炸式增长趋势。

表3 国内共同富裕研究聚类主题表

(一)共同富裕的概念内涵

该主题主要是围绕聚类#1和聚类#9展开研究。共同富裕不是一个抽象概念,而是在社会主义的实践中不断丰富和发展的范畴,研究共同富裕思想的概念内涵可以为共同富裕的实现提供实践依据。关于共同富裕的概念内涵,学界主要从三个视角进行阐释:

首先,从生产力和生产关系的视角看,共同富裕是生产力和生产关系的有机统一,它包含两个方面的内涵,一是“富裕”,二是“共同”。(1)有学者聚焦于强调“共同”层面,提出“共同”是基础,即每个社会成员的财富都达到了富裕的程度,是生产关系的体现[3]。(2)有学者侧重于谈“富裕”层面,认为“富裕”是核心,是指社会和个人在物质生活上的足够富足,是高度发达生产力的体现[6]。(3)还有学者同时强调“共同”和“富裕”,提到“共同”和“富裕”是互为条件、辩证统一的,共同富裕本质是一个生产力与生产关系相适配的长期、动态、复杂、艰巨的历史过程[5]。

其次,从社会主义与共同富裕的关系认为,共同富裕作为社会主义的本质要求,它的内涵已经超越经济学的范畴。(1)有学者提出共同富裕与社会主义本质具有内在统一性,社会主义本质从多个方面规定了共同富裕的具体内涵[6]。(2)有学者指出共同富裕的实质就是共有、共建、共享,三者是个相互联系的有机统一体,深刻体现了社会主义的本质要求、人民群众的主体地位以及公平正义的价值追求[7]。(3)党的二十大报告强调,“物质贫困不是社会主义,精神贫乏也不是社会主义”。因此,还有学者从人的全面发展与共同富裕相结合的角度强调共同富裕就是精神生活与物质生活的全面富裕[8]。

最后,从中国式现代化的角度指出:共同富裕是中国式现代化的重要特征,是对“中国式现代化”和“人类文明新形态”内涵的论证。学术界对共同富裕的内涵进行广义的阐释从经济现代化层面延伸到了政治和精神文化现代化等维度。(1)有学者着重强调经济现代化层面的共同富裕,提到经济是人类生活的前提和基础,也是共同富裕的基本内涵[9]。(2)有学者侧重从政治现代化分析,认为共同富裕是一个总体概念,应从政治哲学层面进行阐述[10]。(3)有学者注重从精神文化现代化分析,认为共同富裕是精神文化的富裕,但不是同时富裕或者平均主义[11]。(4)部分学者从多指标联合分析,提出应从政府、社会、经济、政治、文化、生态等六个现代化指标来界定共同富裕的内涵[12]。(5)随着人类文明新形态的发展,还有部分学者通过挖掘中华优秀文化中蕴含的共同富裕基因来阐述当代共同富裕的科学内涵,例如“天道均平”理念则蕴含了共同富裕中共享发展的深刻内涵[13]。

(二)共同富裕的思想战略

共同富裕的思想战略研究主要体现为聚类#3和#4,正确认识和把握共同富裕的思想战略可以为共同富裕的实现提供战略支撑。关于共同富裕的思想战略,学者们围绕以下三点进行论述:

首先,关于改革开放前的共同富裕思想战略。新中国成立以后,在党的领导下,毛泽东对如何实现共同富裕进行了更深入探索,党中央也因此提出了许多政策性指导。(1)关于毛泽东的共同富裕思想,有学者从所有制结构层面进行研究,指出毛泽东共同富裕思想强调建立共有制度,改造私有制,实现国家的工业化[14]。有学者从发展生产力问题上研究,提到毛泽东共同富裕思想中没有充分认识到科学技术的作用,只是强调生产关系的“一大二公三纯”,阻碍了生产力的发展[15]。还有学者从分配形式上研究,认为毛泽东共同富裕思想虽然也强调要实行按劳分配,但却搞成了“一刀切”,导致了平均主义[16]。(2)关于党的共同富裕政策,这个时期党中央在共同富裕政策上有两个重要的突破点,其一,中共中央在1953年《关于发展农业生产合作社的决议》正式提出了“共同富裕”这一概念,强调走农业生产合作化道路[17]。其二,在中共八大上党中央提出要将党的工作重心转移到发展生产力和经济建设上来,使广大人民过上富裕的生活[18]。

通过观察分析图6和表4发现,国内共同富裕研究前沿趋势总体可分为四个阶段,而且每个阶段研究主题特点显著,这与前文年度发文量变化趋势基本一致。表5是根据图6和表4归纳总结得来的,该表能够更为直观地展现这四个阶段的高频关键词和热点主题,体现共同富裕研究重点的阶段性转变。

最后,关于新时代以来的共同富裕思想战略。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对共同富裕作了新要求,党的二十大报告中又多次提到共同富裕,激励我们要站在全面建成社会主义现代化强国这个更高历史起点上推进共同富裕,至此开辟了全新的共同富裕道路,形成了一系列的重要创新理念。(1)关于习近平新时代的共同富裕思想论述。裴广一等着重探讨该论述的生成逻辑,指出习近平共同富裕思想具有历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑三大逻辑[28]。韩振峰等聚焦于研究习近平总书记关于共同富裕重要论述的科学内涵,提出社会主义本质要求、人民物质精神都富裕、高质量发展是其科学内涵[29]。陈静文等强调习近平促进全体人民共同富裕重要理论是马克思主义共同富裕思想中国化的最新成果,具有人民性、创新性、斗争性和精准性四个特征[30]。常益敏等着重探讨了习近平的精神富裕论,既要“富口袋”又要“富脑袋”[31]。(2)关于党的共同富裕政策。2021年7月1日,习近平总书记庄严宣告中国已经实现了全面建成小康社会的目标,此时党中央对共同富裕的实践探索也达到了一个新的高度。党的十九届六中全会中明确指出必须将共同富裕摆在更加重要的位置上,加强对共同富裕“路线图”的探讨[32],此外,2021年中共中央发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,支持浙江先行,强调要在高质量发展中推进共同富裕的发展[33]。党的二十大召开后,长三角示范区出台全国首个跨省域的共同富裕实施方案——《长三角生态绿色一体化发展示范区共同富裕实施方案》,聚焦示范区区域差距、城乡差距、收入差距等三大差距,提出了两个阶段的总目标,最终实现共同富裕。

原海床面覆盖有0.5~2.0m不等的软弱沉积层,主要为淤泥质粉细砂,局部为粘土层,有海藻类水草;海床面淤泥层以下,多数区域有一层0.3~1.5m厚强风化的泥质砂岩盖帽石,呈坚硬状态,有明显钙质胶结现象;砂岩层下部地层主要为中、细砂,钻探揭露厚度约10.0m~25.0m,含贝壳碎片,局部夹少量透镜状粘性土和中砂层,细砂中含较多的互层状粘性土薄夹层(夹层地层比例约占50%),呈密实~极密状,大部分为半胶结状态。

(三)共同富裕的制约因素

该主题研究是由聚类#6、#8和#13构成,进入新发展阶段,共同富裕的实现依旧面临各种风险挑战,研究共同富裕的制约因素能为更快实现共同富裕提供方向指引,目前研究主要围绕三个问题展开:

其一是共同富裕经济基础问题。习近平总书记曾指出:实现共同富裕的目标,首先是要把“蛋糕”做大做好。但在如何“做大蛋糕”问题上却存在着许多制约因素。(1)公有制比重下降,公有制是共同富裕实现的经济基础,但在公有制促进共同富裕的实现中也存在着挑战。学者指出公有制比重下降、人民收入与就业的贡献率下降是阻碍共同富裕实现的因素[34]。(2)民营经济发展不平衡,民营经济是共同富裕的重要经济基础之一,但在具体实践中也存在矛盾。学者提到民营经济发展中大量社会财富向少部分人聚集,不同社会群体之间收入差距拉大,这增加了共同富裕实现的矛盾[35],有些民营企业主借助资本话语权获取更大的收入,这将导致收入分配差距更加悬殊,共同富裕更加难以实现[36]。(3)数字经济缺乏监管,数字经济已成为促进共同富裕发展的新动能,但在其现实发展中存在的不足也将会影响共同富裕的实现。有学者强调垄断是导致数字经济发展不利的风险之一,数字经济缺乏有效的监管和规章制度的限制,就极易导致市场垄断,导致社会发展不平衡,成为共同富裕实现的绊脚石[37]。

其二是收入差距过大与两极分化问题。据数据统计,我国收入基尼系数依旧高于0.4,收入分配差距位于高位,目前收入分配领域存在的主要问题是城乡之间、区域之间、行业之间的收入差距过大,这是影响共同富裕实现的制约因素。(1)有学者强调城乡收入差距对共同富裕的影响,认为当前我国城乡收入差距过大对共同富裕的实现影响是最为严重的[38]。(2)有学者从地域收入分配差距方面谈论对共同富裕的制约,我国东部地区人均地区生产总值明显高于中西部地区,呈现严重的偏态分布,两极分化严重,从而制约全国共同富裕的整体发展[39]。(3)还有学者侧重行业收入分配差距对共同富裕的影响,认为垄断是共同富裕的天敌,垄断行业的高收入导致行业收入差距拉大,两极分化严重,导致社会发展不平衡不充分,制约共同富裕的实现[40]。

其三是农民、农村和落后偏远地区发展问题。党的二十大明确指出,“全面建设社会主义现代化国家最艰巨最繁重的任务仍然在农村”,实现共同富裕最大的短板在农村,最薄弱的群体在农民。共同富裕的主战场是在农村和落后偏远地区,农村相对贫困问题、城乡发展不平衡不充分问题难以解决,乡村建设水平难以提高,农业农村现代化就难以实现,农民农村共同富裕就难以推进,农业强国更是无从谈起。(1)有学者认为乡村的相对贫困问题、空心化问题以及内生性发展问题是当前农村迈向共同富裕的三大阻碍[41]。(2)有学者指出农民实现共同富裕面临以下难题:收入结构不合理、城乡收入相对差距大、产业发展薄弱、就业创业能力不强[42]。(3)有学者提出农民增收不足、农业发展缓慢滞后、农村建设不完善是实现共同富裕面临的三个主要问题[43]。除此之外,还有学者强调农村农业生产条件改善滞后、城乡要素市场流通不畅、农村产业发展薄弱、民生保障存在明显短板是当前全面推进农村共同富裕,建设农业强国面临的难题[44]。

(四)共同富裕的实践路径

该主题研究主要包括聚类#0、#2、#5、#7、#11和#12,党的二十大报告指出,实现全体人民共同富裕是一项长期紧迫的任务,不仅要坚持高质量发展为主题,着力推进城乡融合和区域协调发展,实现物质生活的富裕,还要大力弘扬社会主义核心价值观,实现人民精神生活的富裕富足。因此,我们必须创造条件朝着这个目标前进。具体而言,目前学术界对共同富裕实践路径的探讨主要包括三个方面:

第一,如何解决不平等发展以实现共同富裕。党的共同富裕的实现要坚持党建引领,以解决社会主要矛盾为起点,重点解决城乡发展不平衡、区域发展不平衡、群体发展不平衡的问题[45]。(1)在解决城乡发展不平衡层面,学者认为完善区域基本公共服务均等化制度,推动乡村区域协调发展,缩小城乡区域差距,实现优势互补,盘活农村经济活力,才能更好地促进农村共同富裕[46]。(2)在解决区域发展不平衡层面。学者提到党和国家要制定一系列政策来逐步缩小贫困地区的差距,消灭绝对贫困[47];同时也要加强农业和工业的协调发展,以产业联系为纽带实现地区优势互补,逐步缩小中东西部之间的差距,实现全民全面的共同富裕[48]。(3)在解决群体发展不平衡层面。有学者指出促进共同富裕要着重关注低收入群体,提高城乡最低生活保障水平,完善养老保险制度,提高公共服务均等化[49];也有学者认为扩大中等收入群体,缩小居民收入差距才是实现共同富裕的重要路径[50];还有学者强调城市青年和进城农民工是新业态群体的主力军,稳定该群体就业,有利于实现共同富裕[51]。

对湿地旅游投入少,生态旅游资源缺乏应有的保护。周围居民的过植、过牧等,使候鸟栖息地减少;洪涝威胁存在,水体污染加剧,景观简化,生产生态服务功能降低。导致保护与经济发展矛盾尖锐。

果然,书竟然被丈母娘借了出去!白天老人在家里呆得闷烦,常去不远的公园看一群老年人下棋唱戏跳扇子舞,一来二去,竟也慢慢认识了一些所谓的朋友。这之前老人就曾把几个老头老太太领回家喝茶聊天,直聊到云梦下班回来才肯罢休,搞得客厅里一片狼藉。呼伦也曾跟云梦旁敲侧击过几次,云梦说她就这点爱好,就由着她吧。呼伦横云梦一眼,心想她还就这点爱好?种豆看剧品明星,她爱好多了去了!

第二,如何优化分配实现共同富裕。党的二十大报告上强调共同富裕的实现要构建初次分配、再分配、第三次分配的制度体系,规范财富积累机制,需要不断完善我国的分配格局、分配制度和分配机制。(1)在分配格局上,陈宗胜提出要逐步实现从“葫芦型”转向“橄榄型”的分配格局促进共同富裕[52]。高德胜等认为构建科学的财富分配格局,实现财富的公平合理分配,实现共同富裕[53]。(2)在完善分配制度上,葛扬指出坚持按劳分配为主体的前提下再采用按要素分配等多种分配方式有利于资源有效配置,促进生产力发展,最终实现共同富裕[54]。(3)在分配机制上,郭从伦等提出要完善税制、税种、社保以及加大转移支付力度完善再分配机制,缩小收入分配差距,促进共同富裕的实现[55]。孙豪等则认为要发挥三次分配对收入分配的调节作用,设计相容的三次分配制度体系,促进共同富裕[56]。

盛夏,我们在石阶上勤勤恳恳洗衣服,眼看远方一艘大轮犁着白浪逶迤而来,赶紧抱起一团湿衣,跳到高处的台阶躲浪……目送大轮远离,仿佛驾鹤西去,心下不免惆怅——什么时候,我也可以坐一次大轮,从上海去武汉玩一玩呢。那么豪华的白色巨轮,怕是可以装下几千人吧。

第三,如何发展农村以实现共同富裕。党的二十大指出“要以高质量发展为主线,巩固拓展脱贫攻坚成果,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力,全面推进乡村振兴”,共同富裕的重点难点都在农村,为了实现农村农民共同富裕,党提出了多种战略决策。(1)在脱贫攻坚方面。学者普遍认为要以增强群众脱贫致富内生动力为突破口,促进脱贫攻坚、乡村振兴和共同富裕有效衔接,最终实现全体人民共同富裕[57]。(2)在相对贫困方面。有学者指出解决好城乡之间的贫富转化是相对贫困治理的关键,也是农村共同富裕实现的关键所在[58]。还有学者提到农村相对贫困治理关键是要缩小农村社会性发展差距、提升农村治理能力、补齐农村发展短板、促进产业融合、实现农业农村高质量发展[59]。(3)在乡村振兴方面。如何运用该战略实现农村共同富裕,不同学者有着不同的观点。周文等认为要通过乡村振兴,推进农业农村现代化,补齐共同富裕的“短板”,促进共同富裕[60]。左停等提出贯彻实施乡村振兴战略,发展普惠性乡村教育,培养先进农业人才,鼓励返乡创业,实现农民生活富裕[61]。张志元等则强调高质量推进乡村振兴,实现农村共同富裕要从四个方面着力:坚持党的领导、深化农村供给侧结构性和就业制度改革、统筹城乡融合发展、提升脱贫攻坚成果[62]。

第四,如何增强精神力量实现精神生活共同富裕。习近平总书记在党的二十大报告中明确指出,“弘扬社会主义核心价值观,推进文化自信自强,丰富人民精神世界,实现精神生活的富裕富足”。精神生活共同富裕不是主观捏造的命题,而是中国式现代化发展过程的典型特征,是实现中华民族伟大复兴的应有之义。(1)文化建设层面。有学者认为精神生活共同富裕的实现要以文化建设为中心、坚定马克思主义信仰、加强社会主义核心价值观的引领、构建“国家-社会-个体”三位一体的文化战略框架[63]。(2)思想政治教育层面。有学者强调精神生活共同富裕的根本之策就是强化思想政治教育建设:推进大中小学思政课一体化建设、加强实践实训基地建设、强化数字思政和网络思政建设[64]。(3)三个层次、两个维度层面。有学者指出实现精神生活共同富裕需基于其物质基础、供给侧和需求侧从三个方面推进:发挥物质基础的可行能力、促进公共文化服务的数字化发展、完善精神生活问题诉求的制度建设[65]。

这个事例说明了延迟满足法的局限性,自控力是内化的能力,就像它的名字一样,是“自己主动去控制”,而我们使用延迟满足法时,其实是用外在力量影响孩子。靠外力实现的自控,短期内有一定效果,但肯定不如孩子主动控制好。

四、国内共同富裕研究的阶段演化特征

研究突变词是指在特定研究领域的某一阶段使用频次骤增的关键词,利用CiteSpace软件中的Burst Detection可以识别国内共同富裕研究的阶段性热点主题,从而推测该领域的未来研究趋势,得到的图谱中红色线条部分则代表关键词突现持续的时间段。

运用软件的词频分析得出表5国内共同富裕研究的前30个高频关键词列表,分析这些高频关键词出现的年份可以在一定程度上代表该研究的阶段性演化特点。

其次,关于改革开放时期的共同富裕思想战略。改革开放以后,中国开始实行社会主义市场经济,社会财富不断增加,历届领导人更加关注共同富裕的实现问题,党中央也陆续出台了许多政策。(1)关于历届领导人的共同富裕思想。学者们普遍认为邓小平共同富裕思想理论是源于中国“大同”思想以及马克思恩格斯理论[19],并且局限在经济学领域研究,指出生产力和生产关系的相统一是其内涵特征[20];江泽民共同富裕思想立足“一个中心,三个着眼于”极大地丰富和发展了共同富裕想理论宝库[21];胡锦涛共同富裕是以人为本、全面协调发展的富裕[22]。(2)关于党的共同富裕政策。十一届三中全会的召开是党的一次历史性伟大转折,至此开启了改革开放和社会主义现代化的伟大征程,在此背景下党中央先后提出了共同富裕的相关政策,例如1979年提出“小康社会”[23];1985年全国代表大会上提出“先富带动后富”[24];党的十六大将“三个代表”写入党章[25];中共十六届三中全会提出“科学发展观”[26];十六届四中全会正式提出“和谐社会”[27]等一系列重大战略思想,极大地丰富了共同富裕的思想内容。

表4 国内共同富裕研究前30个高频关键词列表

表5 国内共同富裕研究主题变化表

(一)起步阶段(1992年-1999年)

此阶段的主题词有社会主义初级阶段、社会主义本质、先富起来、按劳分配、部分先富、平均主义等,1992年邓小平南方谈论中把共同富裕纳入到社会主义本质范畴,提到“先富带动后富”的重要论断引发了研究热潮,研究主题侧重于对先富与共富的关系以及先富促进共富方式路径的探讨。第一,先富与共富的关系。学者普遍认为先富与共富是过程和目标的关系,先富就是要激发市场活力,创造社会财富,共富就是通过先富所创造的财富惠及全体人民,实现共享和公平[66]。因此,先富与共富是一个辩证统一的关系,两者不相矛盾,只谈共富会导致平均主义,只谈先富会导致两极分化。第二,先富如何促进共富。大多数学者认为,一方面要从分配制度上入手,贯彻按劳分配原则,兼顾效率和公平,反对平均主义,避免两极分化,促进共富[67];另一方面要加强宏观调控,发挥党和政府的宏观调控职能,在保护先富者的权益下调节过高收入,将闲置资金投入到公益性事业,带动后富走向共富[68]。

将网络直播与传统的媒体相比,最突出的特点就是互动性。利用电视机观看电视新闻直播、比赛直播等,信息的传递只是单向的,很难进行双方的互动与交流,而现在可以利用网络直播,达到双方沟通交流的效果,让用户真真切切的参与到这件事情中去,参与感和代入感都要比其他的传播渠道要强[1]。

(二)发展阶段(2000年-2011年)

此阶段主题词为毛泽东、邓小平、江泽民、贫富差距、全面建成小康社会、两极分化、和谐社会、科学发展观等。随着社会市场经济的发展,我国进入全面建成小康社会,我国财富和收入分配不均的问题日益凸显,贫富差距的扩大亟待解决,历届领导人关于共同富裕也有不同的看法。总体上该阶段主题集中在以下两点:第一,历届领导共同富裕思想比较。大多数学者认为,毛泽东共同富裕思想主要强调同步富裕,将其等同于共同富裕[69];邓小平共同富裕思想强调坚持公有制为主体、发展生产力、先富带动后富[70];江泽民共同富裕思想主要是强调经济社会和人的全面发展,效率和公平的统一[71];胡锦涛共同富裕思想则是强调“以人为本、全民共享”。第二,贫富差距的社会问题。学者普遍认为,中国贫富差距产生的原因是在共同富裕进程中的差距,表现为阶层、城乡、区域、行业以及企业差距[72],但该阶段我国贫富差距虽然在扩大但还未出现两极分化,其原因在于基尼系数是在合理的范围之内[73]。

从机构分布来看,主要分布在北京、浙江、湖北、上海等中东部地区。其中浙江大学公共管理学院发文量最多,高达21篇。武汉大学马克思主义学院、中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学院经济研究所、中国人民大学经济学院、北京师范大学经济与资源管理研究院发文量均在10篇及以上;从机构类型来看,主要集中在各大985和211名校的马克思主义学院、经济学院和公共管理学院等二级学院以及实力雄厚的科研所,该学院特征与文献学科特征有一定的匹配;从机构间合作来看(见图3),一共有79个节点,整体网络密度为0.013。这说明我国研究共同富裕领域的机构间大都缺乏合作,联系紧密度偏低,没有形成联系紧密的合作网络,多为学者独立合作,因此,加强不同机构之间的合作联系还是非常有必要的。

(三)深化阶段(2012年-2020年)

从文献统计数据来看,发文量3篇①以上的核心作者人数有50人(见表1),共计发表论文212篇,占共同富裕论文总数的12%,这与普赖斯定律要求的核心作者群体发文量占比需达到50%还有较大差距,表明目前国内关于共同富裕领域研究的核心作者群体还没有真正形成。从图2得知,182个节点之间一共只形成了61条连线,网络密度仅为0.0037,这就表明研究国内共同富裕领域的核心作者之间合作并不紧密,绝大多数的学者还未建立起合作研究的关系,现有学者合作的类型还是以师生或同事合作为主,还没有形成全国范围内开放合作的格局,未来不同领域之间的学者合作有待进一步加强。

这些民间故事虽然是传说,但又和本地的地名吻合,是有较高的可信度的。通过这堂课学生对家乡的文化有了进一步了解,更增加了想去了解的欲望,课后学生自发的找了家乡民间故事读本来传阅。更重要的是通过这一活动增强了学生对家乡的热爱之情。

(四)成熟阶段(2021年至今)

此阶段主题词为新发展阶段、第三次分配、中国式现代化、高质量发展、乡村振兴、数字经济、精神生活等。党的二十大报告提出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,要在高质量发展中促进共同富裕,构建第三次分配制度安排,扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合。在此背景下,学术界主要围绕以下两点进行展开研究。第一,第三次分配如何促进共同富裕。学者普遍认为,第三次分配本质上是社会机制调节的资源分配,可以优化收入分配格局,补充初次分配和再分配的不足,促进财富的公平公正,但只有协同三次分配制度才能够实现全体人民共同富裕、物质和精神生活都富裕的目标[79]。第二,共同富裕的高质量发展。学者认为,一方面要加大财政投入[80]、利用数字技术[81]、发挥产业振兴[82]来助力高质量发展实现共同富裕;另一方面要以市场供需两端的高质量发展促进共同富裕的实现:以供给侧结构性改革为主线,大力发展实体经济;以国内需求为主线,完善分配制度,扩大居民消费需求[83]。第三,如何实现精神生活共同富裕。学者普遍认为人民精神生活共同富裕的实现要坚持党的全面领导[84]、发挥社会主义核心价值观的引领[85]、以物质生活的共同富裕为基础[86]、加强构建共建共享的文化治理格局[87]。

五、研究不足与未来展望

(一)研究不足

三十年来,学术界从多学科、多角度、多层面对共同富裕进行了深入探讨,成果丰硕但也存在研究方法、研究视角和研究内容上的不足。

一是在视角层面,跨学科合作薄弱。共同富裕是全体社会成员在经济、政治、文化和社会生活诸多方面的富裕,这就决定了任何一个研究视角都难以全面呈现共同富裕的发展特点。当前共同富裕相关研究主要集中在经济学、政治学和马克思主义等学科,其他学科比如社会学、教育学的研究成果比较少,尤其是综合多学科视角进行跨学科分析的成果甚少,这种学科分布就会限制人们对共同富裕理解的全面性和准确性。

二是在方法层面,定量研究不足。近年来学术界对共同富裕的研究成果不断增多,但研究主题大多是集中于从宏观上分析共同富裕的内涵、特征、内容、现实基础、意义、演进历程、发展难点以及实现路径,基本都是定性研究。其中,研究分析推进共同富裕中存在的难点和困境时也缺乏地方具体案例的支撑,实证研究不足,这将不利于我国共同富裕研究的科学性和应用性。

三是在内容层面,创新性成果较少。学术界研究共同富裕思想的理论文章比较多,创新性成果较少,主要是集中在经济学领域或者社会主义本质层面探讨共同富裕思想,具体而言,近年来主要是在共同富裕背景下探讨收入分配、贫富差距、社会保障、公平与效率问题,尚未上升到人民精神生活的文化高度和整个中国特色社会主义理论的政治高度。除此之外,当前共同富裕研究主要局限于国内,不利于推进构建人类命运共同体,提升人类文明高度。

(二)未来展望

党的二十大报告指出,“中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”结合党的二十大精神的指导和前文研究情况,未来共同富裕的研究应在以下几个方面加以深化探讨:

首先是拓宽研究视角,加强跨学科合作。习近平曾深刻指出,“共同富裕不仅仅是经济上的问题,还是关系党的执政基础的重大政治问题、关乎教育和社会等多学科的共同问题”。在教育学领域,鼓励学者重点加强农村地区的教育投入,拉平城乡之间的教育基础,加快义务教育优质均衡发展,推进产教融合,实现农民精神生活富裕富足,促进农村共同富裕;在社会学领域,引导学者利用社会资本展开对共同富裕的研究。总而言之,在发挥各自学科优势促进共同富裕研究的同时,也需要加强不同学科之间的合作交流,形成协同性研究态势,构建形成国内共同富裕领域研究的学科体系。

其次是加强实证研究,定性与定量相结合。当前学术界对共同富裕的规范性理论研究相对来说发展较为成熟,理论既来源于实践也服务于实践,所以如何真正有效推进共同富裕亟须学者们采取田野调查等实证研究方法深入实践获取资料,根据地方发展困境,结合地方特殊性,因地制宜地制定推进共同富裕的方案,为其他地方共同富裕道路提供经验借鉴,从而寻求出最优的实现全民族共同富裕之路,最终形成共同富裕领域研究的学术体系。

最后是挖掘中国经验,拓展研究内容。当前人文社会科学的理论很多都是来源于西方,但西方的理论不一定符合于中国的国情,共同富裕一词最早是在中国出现的,带有浓厚的中国色彩,蕴含着丰富的中华传统文化。因此,推进共同富裕应在中国实践经验中不断汲取经验,正确贯彻落实“习近平共同富裕思想”体系,研究内容不仅仅局限于国内发展,还应加强对国际大环境下共同富裕的意蕴和启示研究,吸取西方社会有针对性的经验教训,同时也为其他发展中国家实现共同富裕提供“中国经验”,最终推进中国共同富裕领域研究话语体系的构建。

注释:

“教学做”一体化教学就是将传统的教学模式剔除,在实训室中进行理论教学,建立起实践空间的一体化教室,让学生能够在一体化的教室环境中实现进阶,通过实训拓展学生的职业技能,拉近学生与工作的情景感受。如图1所示。

①根据普赖斯定律,计算核心作者数量的公式为N=0.749×(√Nmax),其中N代表的是最高产作者发表的论文数量,Nmax代表的是最高产作者发表的论文数量,将目标锁定在1992-2022年共同富裕研究中,得出N≈2.3,取整为3,也即是发表3篇及以上论文的作者为该领域研究的核心作者。

②在CiteSpace中,聚类清晰度的衡量标准一般是由两个指标决定,一是平均轮廓值(简称S值),二是模块值(简称Q值),在[0,1]的区间内,S值和Q值越大表示聚类效果越好。当S值大于0.5时一般认为聚类合理,S值大于0.7时表示聚类是令人十分信服的;当Q值在0.3以上时,表明划分出来的社团结构是显著的。