江淮大学,一座不朽的丰碑

■王生标

10月,阳光和煦,微风轻拂,花香沁脾。我慕名前往江苏省淮安市洪泽区岔河镇仁和老街,探寻新四军创办的“江淮大学”。

漫步在古色古香的仁和老街,沿途明清风格的商铺、白墙素瓦古朴典雅的民居,斑驳陆离的墙壁,向过往的人们诉说着她曾经的繁华与辉煌。老街上,零散坐落的左家楼、陈家楼、潘家楼、聚和号等,一座座建筑设计风格各异、造型精美时尚的小洋楼如鹤立鸡群,格外引人注目。其中的“左家楼”便是江淮大学旧址。

位于仁和老街的左家楼,大门旁立着一块“江淮大学旧址”的石碑,庄严肃穆。室内,陈列着许多记录当年办学时极其珍贵的历史资料、人物图片、真景实物等,让人肃然起敬!

打开尘封的历史,拂尽人世浮尘,我行走在字里行间,江淮大学曾经过往的历史逐渐清晰明朗。

高瞻远瞩敌后办学

1941年,党中央毛主席高瞻远瞩,制定了“大量吸收知识分子的政策”。中共中央华中局决定:在淮北抗日根据地淮宝县仁和集(现江苏省淮安市洪泽区岔河镇)创办一所大学。将那些不愿在敌人刺刀下生活的162位大学爱国师生,护送到敌后抗日民主根据地,进入新四军创办的大学学习。随后,中共中央华中局批准了江苏省委筹备创办大学的意见,决定学校由新四军军部领导,筹备建校所需经费由新四军军部解决。新四军所属各师都很支持,表示给予积极配合。陈毅军长将该学校命名为“江淮大学”。

吸收敌占区的知识分子到根据地来,为革命事业培养和输送人才。这是将“抗战必胜”作为坚定的政治信念落实到行动上、贯彻到群众中的具体举措,让广大人民群众看到了抗战必胜的曙光,激发鼓舞全国人民的抗战斗志。江淮大学的创办是党的知识分子政策的生动体现,成为锤炼抗日爱国青年学生的大熔炉。

江淮大学校长由韦悫担任。韦悫,原名韦乃坤,广东中山县人。曾是上海之江、复旦、大夏大学的教授,获得美国俄亥俄州奥柏林学院文学博士、芝加哥大学哲学博士学位,曾参加过辛亥革命,担任过孙中山先生的秘书。

江淮大学教授有:经济学家何封,哲学家李仲融,复旦大学土木系主任及教授孙绳曾,之江大学土木系教授陈端柄,交通大学教授姜长英、叶家俊、葛文锦,清华大学教授周国英,大夏大学教授王书伦、冯邦彦、李洪钟等。学生主要来自之江、沪江、圣约翰、大同、大夏、复旦、东吴、交通大学和苏州工专等部分进步同学,也有一些是中学生。

江淮大学前后举办两期,学生共127 名,最大的26 岁,最小的16 岁。他们中有的是政治面貌暴露,已经受到敌伪注意,或被组织上派遣来江淮大学作为学生学习的中共地下党员(第一期18 名,第二期24 名);有的是参加过党领导的进步活动的积极分子;有的是对国民党腐败统治不满,不甘心在日军占领区做亡国奴,要求抗日的爱国青年。他们各人的家庭出身、政治觉悟虽有差异、年龄有悬殊,但在积极抗日、追求进步、向往光明的思想认识上是一致的。

急中生智安全护送

创办江淮大学的决定付诸实施后,如何将师生安全护送到校成为紧迫任务。为了避免引起敌人的警觉,新四军上海办事处主任杨斌,采取选择两条较安全的交通线:一条由镇江过江,至扬州、高邮、宝应,然后乘船到淮北的岔河镇,再到仁和集;另一条从南京过江,经六合到淮南新铺。具体工作由上海的地下党专司交通工作的戚原、刘燕如等人协助安排。为完成这一危险的任务,还从准备来江淮大学的学员中挑选临时交通员,沈曾华便是其中之一。

1942 年8 月底,沈曾华从苏中回到上海,与中共地下党接上关系后,隐居在赫德路赫德坊候忠澍家的三层阁楼上。第二天下午2 时,一位穿英式西装的人来到他的住处,自称叫老周。他详细询问了沈曾华从苏中回沪沿途情况。经过考察,老周对沈曾华比较满意,并约好隔天再接头。

第二次接头,老周开门见山向沈曾华交代任务,要求他立即开辟淮北交通线,将上海的爱国师生及党员和进步青年尽快转移出去。沈曾华按照老周提供的接头地点,联络暗号,联系上了带有浓重广东口音的方孟。考虑到任务紧急,他们冒着生命危险,联络已经好几年没用过的联络点“张记香店”。

一路上,由于方孟的外地口音不便讲话,在通过每道关卡时,沈曾华一面忙于应付日伪盘查,一面心里盘算着随时可能发生的情况和应对之策。在按照指引的方向,进了栅门,得知泰山殿已被伪二十八师潘干臣部占用。沈曾华随机应变,沉着应对,顺利通过三道铁丝网、三道岗哨的盘查,面对进进出出大多数身着草绿色军装的伪军时,他遇事不惊处事不乱沉着冷静,最终找到了“张记香店”联络点。然而,近在咫尺的“张记香店”已经几年没有联络,战争残酷,岁月变迁,现在掌管人到底是敌是友?沈曾华不顾个人安危,主动上前与“张记香店”的胖老板接头,经过三问三答,双方对完暗语确认是同志身份后,沈曾华才如释重负。他通过“张胖子”与素有“三代进士”美誉的《宝应日报》主编,中共宝应城地下工作负责人朱息锋取得联系,最终打通了上海到淮北根据地的一条交通线。

沈曾华按照组织指示参加宝应交通站工作,负责接送师生与安排住宿,并向上海方面传递情报。为方便工作,他必须弄到一张居住宝应的合法身份“良民证”。朱息锋想方设法为其找到一张旧“良民证”,补拍一张照片,找人刻了一枚木印章,将照片浸湿压出来的花纹同钢印相差无几,足以以假乱真。沈曾华便顺理成章地改名叫陈正泰,职业是账房先生,在城内和乡下可以来去自由,既方便、又安全。

师生途经宝应时,行内话都叫“迎客”,沈曾华巧妙的利用敌占区社会秩序混乱,管理上的“灯下黑”,日、伪官兵中鱼龙混杂,有人借机敛财的弱点,投其所好,见机行事,以避免身份暴露的风险。

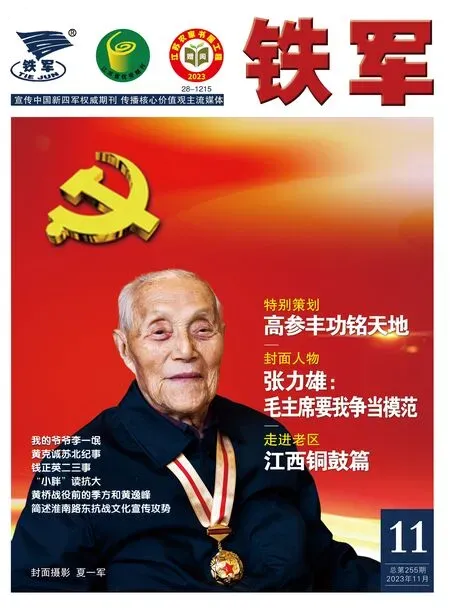

来自上海的部分江淮大学师生合影

安排师生住宿,他选择的旅店的老板娘是伪县政府一个局长的大老婆,因其身份特殊,每逢日伪查户口时,她只要抱着孩子坐在门口说一声“店内没有住外人”,就太平无事了。

从上海来的师生每次人数不一,多则六七人,少则两三人。为了确保万无一失,在过关卡前,沈曾华总要提前有计划地将他们假扮成“兄弟”“姐妹”或“夫妻”等关系,并让相互间彼此熟悉了解情况,以防在遇到敌人盘问时出现破绽。沈曾华还利用店老板“张胖子”(张笠)与伪军中下层官兵混得熟的特殊关系,曾利用伪军武装护送一些江淮大学师生通过封锁线,一次次安全圆满地完成了护送任务。

因陋就简培养人才

淮北根据地土地贫瘠,灾荒频发,文化落后,物质贫乏、生活艰苦,办学条件同上海没法相比,就连最起码的一些教学条件都不具备。江淮大学办公、教学、食宿等,主要借用当地的庙宇、祠堂和部分民房。当时,仁和集镇中心以东为学校教职工生活与工作区,左家楼是学校领导、教授办公地点;东大庙为学校图书仪器药品仓库;西大桥桥堍的西大庙为男同学宿舍;集镇西北1华里处的周家谷仓是女同学的宿舍;惜字社的厅屋是学校的礼堂,西厢房是教室,因情况特殊有时上课还利用空旷的田野、麦场田边、树林里等;食堂在惜字社的北门。堤下的漕泽河水面宽阔,冬季河水清澈,夏季成为同学们游泳、跳水的理想场所。

学生们在江淮大学期间,除了学习专业理论、政治、军事等课程外,还经常有部队首长为他们作报告,还被应邀去洪泽湖西半城镇新四军四师司令部,参加誓师大会,参观拂晓报社,观看骑兵团表演,观摩战士们利用土坦克攻碉堡等军事活动。师长彭雪枫、政委邓子恢、淮北行政公署主任刘瑞龙、区党委宣传部长冯定等都曾为同学们作过报告。

同学们在学习之余,还深入农村开展社会调查活动,与群众同吃、同住、同劳动。生活非常艰苦,有的同学有时只吃1 碗玉米稀饭,里面只放1 段山芋,每天只吃两顿饭,常常饿得肚子咕咕叫,没到饭点心里就巴望着下顿那碗粥。

劳动时,当地群众很关心从城里来的女同学,不让她们干重活。让她们推碾子,可是推不了多久就累得上气不接下气了;挑水挑不动,两个人抬一桶水,没走多远就抬不动了;力气小的同学被安排将牛粪做成饼子,贴在墙上晒干了当柴火烧。

晚上,人畜同住一室,简陋的床铺上面只铺上一层薄薄的稻草。据说:稻草被人睡过了牛就不吃,所以连稻草也舍不得多铺。睡在群众家,身上染上了许多白虱子,社会调查结束,回到学校后,大家借来大锅,把各人的衣服在锅里狠狠地煮了一通。但是头上的虱子,很难一时根除。通过开展社会调查,同学们深感国民党统治的黑暗,基层群众生活的艰辛不易,更加珍惜来之不易的学习生活。

为了减轻经济负担,同学们在课余时间,还学会种植蔬菜,基本达到自给,既增强了热爱劳动的观念,又节约了菜金,改善了生活。为了培养同学们为工农服务的感情,学校还经常组织校医和懂得医学知识的同学为农民接生、治病,组织同学们协助村里为农民办冬学,既上文化课,又上时事教育课,很受农民欢迎,军民关系非常融洽。

江淮大学先后办了两期,只有短短近两年时间。从这个学校走出去的青年,在后来的工作实践中又接受了新的锻炼和考验。

碧血丹青谱写忠诚

新中国成立后,江淮大学的学员中,有汽车制造专家兼著名画家、驻外大使、驻联合国参赞、全国政协委员、科研工作者、人民警察、还有长期从事群众、妇女工作的干部等。他们经历了战争烽火的洗礼,在新中国建设和发展改革开放的各条战线,成为优秀的领导者、管理者、建设的骨干力量。

出生于贵族豪门,祖父曾是清末兵部尚书的陈芸,家中雇佣的男佣女仆成群。她因年幼体弱多病,曾一直雇佣一个老妈子负责她的日常生活起居,一个小丫鬟陪她玩。她平时吃的是山珍海味,穿的是绫罗绸缎,真是饭来张口,衣来伸手,是个养尊处优的“上海小姐”。经过江淮大学的培养锻炼,她成为一名革命战士、共产党员、国家干部,在本职岗位上多次立功受奖,还被授予一级金盾奖章。1999年,年事已高的陈芸夫妇决定,死后将他们的遗体捐赠给华西医科大学,希望去世后还能为国家的医疗卫生事业作贡献。

曾在一汽辛勤工作25 年,担任过一汽副厂长,已经身患癌症的沈曾华老人,将自己在战争中冒着生命危险保护下来并收藏了63年的“稿”字四方连邮票拍卖所得的185万元资金,全部捐献给一汽,作为自主创新的奖励基金,为振兴民族工业作出积极贡献!

洪楚阶曾在江淮大学学习,仅有短短的几个月时间。1943 年3 月,日军开始对淮南根据地发动大规模“扫荡”,她奉命暂时回到上海“打埋伏”。后来,由于社会动荡形势变化,组织上设法与她联系未果,她没有接到回江淮大学的通知,便进入迁到上海的南通学院化学系学习,成为新中国电机绝缘材料的开拓者。1957年,洪楚阶主持全国首次在大型电机产品上推广应用高耐温性能的B 级绝缘技术,并取得圆满成功。1965年她被晋升为东方电机厂的首位女工程师;1982年,被晋升为全国第一批高级工程师。

……

一滴水折射出太阳的光辉。江淮大学师生为了国家独立、民族解放、人民的幸福事业,所作出的努力、付出的巨大牺牲,创造的光辉业绩将永载史册。

深秋时节,我伫立在“江淮大学旧址”的纪念碑前,凝视着历经岁月风霜,见证“江淮大学”兴衰的左家楼,呈现在我眼前的已经不再是一座青砖素瓦的普通建筑,而是一抹红色记忆,一座高耸于洪泽湖畔,镌刻在历史深处的不朽丰碑!