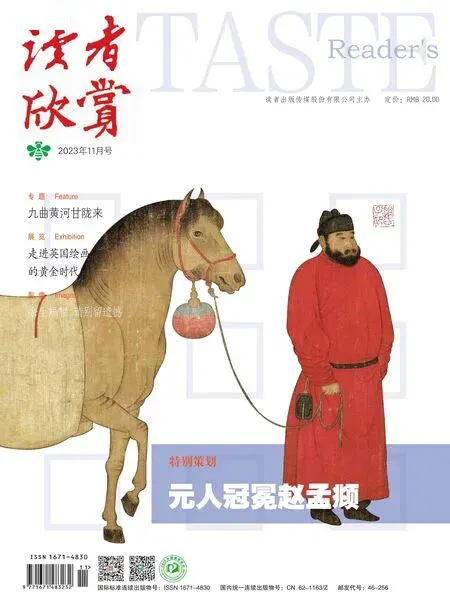

元人冠冕赵孟頫

赵孟頫在《送吴幼清南还序》一文中这样写道:『士少而学之于家,盖亦欲出而用之于国,使圣贤之泽沛然及于天下,此学者之初心。』从字里行间可以感受到作为文人的他心中怀着怎样的人生理想和抱负。然而面对时代的洪流,人生的波谲云诡,宦途的无奈,如何安顿内心,又如何守得初心?幸而有艺术可以寄情,让他在无数困顿中坚守心中信念,一路孜孜矻矻,将才华打磨成改变命运的齿轮,转出日后的灼灼光芒。

侧身天地一儒冠,留与人间作笑谈

文/木小六

他本是落魄的前朝王孙,却峰回路转,进入新朝统治者的视野,历经四朝,扬名天下。命运无常,身为宋太祖赵匡胤十一世孙的他,入仕元朝,却因博学多才,工于书画,终成一代名家,被人称颂“风流儒雅,冠绝一时”。他的字被称为“赵体”,他同欧阳询、颜真卿、柳公权并称为“楷书四大家”。他的书法和绘画思想都对后世影响深远。而他与才女管道昇伉俪情深,相互扶持,志同道合,也是一段千古佳话。

只是,传奇般的生命体验,往往错综复杂,如诗亦如画,所有的流光溢彩背后,都涌动着暗流,起伏着波澜,连贯成命运的起承转合。

起:宗室子弟

然而命运容不得“如果”二字。

但变乱终究还是来了,宋军接连溃败,25岁的到来,伴随着南宋彻底的终结。

鸥波亭图 绢本墨笔 117cm×54cm 元 赵孟頫、管道昇合绘 上海博物馆藏

事实上,在宋亡之后的几年里,他的确过着谨言慎行的拮据生活,不便多发议论,不便呼朋唤友,更不在诗文中提及自己的行迹,还遭遇了母亲的亡故,必须自己担负起生计。没了科举出仕的路径,他靠才学当起了私塾教师。

家国巨变之下,幸而有诗书画可以寄情,人生艰辛之余,才华还能不断打磨成改变命运的齿轮,转出日后的灼灼光芒。

承:遭逢巨变

落魄宗室,家境勉强小康,还有每况愈下之势。母亲去世后,长兄如父,赵孟先倾尽全力安排好了弟弟的婚事,自己的则高不成,低不就,一直耽搁到了27岁。

幸而他没有胡乱凑合,才终于等到了一段佳缘。

他的妻子管道昇家境不错,颇有田产。管父无子,只有两女,长女出嫁后,便想为小女儿招一赘婿,于是遇到了和赵孟相似的两难境地:大户人家的儿子不愿意,小门小户的他看不上,所以将管道昇的年龄拖到了20岁。

竹石图 纸本墨笔 87.1cm×28.7cm 元 管道昇 台北故宫博物院藏

而且管家通情达理,这桩婚事的入赘迹象并不十分明显,让赵孟既不失脸面,又有了坚实的经济支持。赵孟得以辞去私塾教职,有更多时间来研习学问,精进书画,也有更多精力与名流和官员们交往,积极寻求举荐出仕的可能。

新旧朝更替,战争不可避免。全力抵抗的文天祥被捕后坚决不降,无论忽必烈如何礼遇,都坚定地表示自己宁愿一死,不做贰臣,于是被赐死。这样的英雄,赵孟由衷地敬重,写诗感慨道:“英雄已死嗟何及,天下中分遂不支。莫向西湖歌此曲,水光山色不胜悲。”

但南宋终究已灭亡,活着的人总要面对历史洪流滚滚而来的现实。改朝换代之际,江南许多靠科举发达的家族开始迅速衰败,一般的儒士家庭如果没有足够的田产支撑,只能靠经商、为吏、入幕、从医、卖画、占卜算命、写杂剧小说等谋生。

吹箫仕女图 纸本设色 75.1cm×26cm 元 赵孟頫 台北故宫博物院藏

闲居赋(局部)

闲居赋 行书 纸本 38cm×248.3cm 元 赵孟台北故宫博物院藏

人难免要为生计四处奔波,若有才华能力,更想在奔波之余,实现胸中理想抱负。有人选择隐逸,坚决不做元朝的官,但身为宋太祖的后人,赵孟做了现实的选择。这成为他被许多人诟病的“污点”,也成为他难以抚平的内心隐痛。但也是这一选择,让他走向了更广阔的天地,拥有了更丰富深刻的人生体验,也让他的书画造诣持续精进,终成一代名家。

转:出仕元朝

机会总是留给有准备的人。至元二十四年(1287年)二月中旬,青年才俊赵孟第一次拜见元世祖忽必烈。他仪表堂堂,神情自若,被赞像是“神仙中人”。这一年,赵孟33岁。

彼时,程钜夫奉诏来江南为元廷搜求贤才,出发前,忽必烈点名要求他务必带回的两个人是叶李和赵孟藡。这位皇帝还不知道赵孟的存在,但他想招揽的宗室后裔赵孟藡坚辞不受,程钜夫却在寻访过程中发现了更为适合的赵孟。

一行20来位江南才俊共同觐见,一一审视之后,忽必烈向赵孟表达了格外的欣赏之意,让他每隔几天就到皇宫来侍从左右,旁听政务。这是一种考察,赵孟要在忽必烈有疑问时给出解答,提出建议,在这个过程中,也让忽必烈了解自己的能力和长项。有御史为此上奏表示反对,认为赵孟作为宋朝宗室后裔,有可能对皇帝不利,妨碍政事,不该受到举荐,但忽必烈不仅没有采纳,还罢免了这位御史。

二羊图 纸本墨笔 25.2cm×48.4cm 元 赵孟美国弗利尔美术馆藏

这是从五品的官职。对官员来说,从五品是个重要的门槛,就连官服都和六七品官员的明显不同,可穿紫罗服、乌犀角带。即便在南宋时,通过科考高中状元、榜眼、探花,也仅是被授六七品的官位。况且,元朝将南宋遗民称为“南人”,南人是最下等人,在如此受歧视的环境下,赵孟的从五品得来不易。

是他自己决意离开故土的,但孤身远行,他也时常想念家乡,思念亲朋故友。元大都虽然也有其他宗室亲戚,但他们作为敏感人物,都不敢来往,只是偶然在公开场合碰见时,彼此简单致意,打个招呼而已。

但无论如何,命运都已转了向。

合:终于才华

关于他的书法,同时代的虞集评价道:“赵松雪书,笔既流利,学亦渊深,观其书,得心应手,会意成文。楷法深得《洛神赋》而揽其标,行书诣《圣教序》而入其室,至于草书,饱《十七帖》而变其形。可谓兼有学力、天资,精奥神化而不可及矣。”

他的子孙中,亦有多位擅长书画的,深得家传,沿着他开创的画风继续发展。他的书画艺术和理念也通过子弟、师生不断传播,对沈周、文徵明等明代画家都影响深远。

一生传奇,历经起承转合,终究还是带着生前身后名,回到了原点。“侧身天地一儒冠”“留与人间作笑谈”,就如他的这两句诗,殊途同归,会合起来,就是他的一生。

冠绝古今 书名天下——赵孟頫的书法艺术

文东门之云

日书万字,师法古贤

第二层含义,是正确的用笔方法。毛笔不同于硬笔,若没有掌握用笔规律,很难做到快速书写。即使勉力快写,点画的衔接也很可能一塌糊涂,做不到气韵贯通,还容易手臂酸痛。能够用毛笔日书万字,速度还很快,表明书写者掌握了正确的用笔方法。赵孟本人也认为:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”对于传统用笔方法的强调,是赵氏能够取得成就的重要保证。曾跟随赵孟学书的张雨回忆,赵孟写字,必连染三五管笔,隔两天再写。他认为写字的时候不可多蘸水墨,只能用毫端染墨,笔干了再染,也不能用力按开毫端,那样写出来的字气息不畅。所以那些用坏的笔,虽然毫端都秃掉了,但下部干净得像从未染墨一般。

临定武兰亭序卷 行书 纸本 24.8cm×75cm 元 赵孟故宫博物院藏

拥有勤奋的态度,掌握得当的方法,接下来就是选择适当的学习对象了。赵孟自称少时作小楷,模仿钟繇、萧子云,晚年则学李北海,写碑时专用此体。而一般认为,赵孟从晋唐书法之中汲取了丰富的营养。北宋初期刊刻的《淳化阁帖》,共十卷,收录了先秦至隋唐的四百多篇书法。赵孟很幸运,首先得到了其中三卷,而后便被晋唐书法的风骨神韵所深深打动,想集齐《淳化阁帖》。又于次年得到剩下七卷中的六卷。之后又在次月用柳公权的书法作品交换,得到一卷,终于凑齐十卷,达成心愿。可见,《淳化阁帖》刊刻的前代书法,对赵孟的影响有多大。

兰亭十三跋(局部)行书 元 赵孟

晋唐书家之外,他对宋人的书法也有钻研。明代汪砢玉《珊瑚网》载,据元人陶宗仪说,赵孟曾得到米芾《壮怀赋》一卷,细细玩赏,发现中间缺了几行,感到很可惜,便打算亲自上阵,将作品补写完整。但写了几次都不如意,遂感慨道:“今人不如古人的地方实在太多了。”当世一流的书法家,面对前人的作品,能够如此谦逊,可见赵孟对待书法的态度。

篆隶正行,各体兼擅

汲黯传(局部) 楷书 纸本 17.6cm×17.4cm 元 赵孟日本永青文库藏

道德经(局部)楷书 纸本24.5cm×618.6cm元 赵孟故宫博物院藏

赵氏的大楷初学钟繇、智永,以晋人笔法中和了颜真卿、柳公权一路楷书的沉重顿挫,看起来工整而柔美,中年以后掺入北海(李邕)笔意,愈发飞动峭拔,卓然立于唐贤之后,与唐人并称“欧、颜、柳、赵”。代表作有《胆巴碑》《玄妙观重修三门记》《湖州妙严寺记》等。

《胆巴碑》又称《龙兴寺碑》《帝师胆巴碑》,记述僧人胆巴的事迹,为赵氏62岁时的作品。《胆巴碑》追求细节的丰富多变,通过中侧、藏露、长短、轻重等变化,形成了多变的风格。一字一行,巧妙连接,自首至尾,一丝不苟,从而达到通篇一气呵成、神韵满溢的效果。书法在楷书中带有行书笔意,点画顾盼有致,用笔遒劲峻拔,起笔收锋,转折顿挫,皆具筋骨。字的外形秀美典雅,细究其内,则古劲绝伦,将赵体的风采展现得淋漓尽致。

胆巴碑 楷书 纸本 元 赵孟33.6cm×563cm 故宫博物院藏

苏州玄妙观创建于西晋,初名真庆道院,后改名为上真道院、天庆观等,元贞元年(1295年),成宗根据《老子》中“玄之又玄,众妙之门”一语,下诏将观名改为“玄妙观”。为庆祝受皇家敕命更名,并表彰道士严焕文等人捐资帮助整修建筑的善举,观内道士请人专门撰文,又力邀赵孟书写并篆额。赵氏应邀书写的《玄妙观重修三门记》,一方面恪守中锋、顺势的用笔原则,一方面杂糅行书笔法,既不同于魏晋南北朝楷书的灵秀,也不同于唐楷的法度森严,呈现出工整秀润的面貌。明代李日华认为这件作品有李邕的明朗而无其轻佻,有徐浩的厚重而无其钝拙,不用颜真卿面目而含其精神,将它评为“天下赵碑第一”。

最能代表赵氏书学成就的书体,当属他的行书。其行书初学智永、宋高宗,进而上溯晋唐大家,秀逸不乏骨力,流美不显轻浮。其行书结体自然,行与行的间隔通常较宽,营造出流畅、宽松、自如的美感。字的笔画轻重分明。“一波三折”等技法的运用,使笔画在精雕细琢的基础上,呈现出轻重变化、虚实对比的艺术魅力。传世墨迹《兰亭十三跋》《赤壁赋》《违远帖》等,代表了赵孟行书的主要风貌。这些作品雍容平和,不激不厉,形聚而神逸,深谙晋人书法风流倜傥之味。

玄妙观重修三门记(局部)楷书 纸本 35.8cm×283.8cm 元 赵孟日本东京国立博物馆藏

违远帖 行书 纸本 23.7cm×29.7cm 元 赵孟故宫博物院藏

《违远帖》属于手札类,文字内容较简单,只是表达对兄长、前辈的感谢,但用笔讲究,功力扎实,牵丝连绵,细劲如丝。手札中,赵孟将笔画写得丰肥,骨肉停匀之下,透露出“刚健含婀娜”的风姿,蕴藉潇洒,韵致盎然。

章草由隶书的简捷写法发展演变而成,是早期的草书,字字独立,不连写,自晋以后,几成绝响。赵孟在全面寻求古法的同时,也兼顾了章草的学习。他曾多次临习皇象的章草《急就章》,从中汲取了丰富的养分。由于赵氏谙通古法,笔力遒劲沉稳,故其章草古意盎然,气象苍茫。赵氏书《真草千字文》中的草书部分,通篇字体大小匀称,首尾相应,浑然一体。虽为草书,但结构严谨,风致纵逸。用笔温润圆劲,笔势连绵起伏,笔力劲健而富有弹性。章法上,字与字之间虽不连写,但总体看下来,仍呈现通篇之势,而无孤立之感。

千字文(局部) 真草 纸本 24.7cm×352cm 元 赵孟頫 故宫博物院藏

翰墨风流,照映后人

赵氏在书法上达到如此高度,他在世的时候,便有不少人慕名拜访,希望求得墨宝。《兰亭十三跋》提及,九月廿九日,船到济州(今山东济宁一带),恰逢赵孟的朋友周景远刚刚被任命为行台监察御史,两人便在驿亭小酌几杯。众人闻讯,纷纷来求赵孟赐字,一时间将驿亭围得水泄不通,赵孟急忙回到船上,吩咐开船,才“逃过一劫”。

出师表(局部)行书 纸本29.2cm×117cm元 赵孟故宫博物院藏

正如明代王世贞在《弇山堂笔记》中评价的:“上下五百年,纵横一万里,复二王之古,开一代风气。”赵孟书法对同时代、对后世,乃至对当下的书法家、书法爱好者来说,都是值得反复品味、持续挖掘的宝藏。

赵孟頫:绘画里的家国情愁

文陈洪澜 刘坤太

所谓“文人画”,特指文人士大夫创作的绘画。自魏晋、唐宋以来,出现了王维、董源、巨然和苏轼等一大批文人画家。他们寄情于山水,以造化为师,将个人情志倾注于画中,融诗、书、画、印于一体,从而展现出遗世独立、孤高清远等非凡气质。

自北宋末年以后,文人们为迎合皇室喜好,纷纷追求“院体画风”,创作时过分讲究工整、细腻、华丽,富于装饰性,让画坛尽失生气。赵孟对此非常反感,于是便提出“作画贵有古意”,要以“云山为师”“以书入画”等艺术主张。他在山水、人物、花鸟、鞍马画等方面独辟蹊径,取得了非凡的成就,为“文人画”的推陈出新开辟了新的路径,并对后世的画风产生了深远的影响。正如明人王世贞所言:“文人画起自东坡,至松雪敞开大门。”

山水图中的笔情墨意

山水画,无疑是中国人表达情思最为倚重的艺术形式之一。以山为德、以水为性的内在修为意识,咫尺天涯的视错觉意识,意境、格调、气韵和色调等,都是画家演绎人文情感的依托。

洞庭东山图 绢本设色 61.9cm×27.6cm 元 赵孟上海博物馆藏

《谢幼舆丘壑图》描绘的是两晋名士谢鲲的故事。谢鲲字幼舆,喜老庄,善抚琴,常游荡于山水之间。画家以大青绿画法,勾勒出渚岸连绵、众石层叠、溪水环绕、青松疏散的山野风光。全图不用皴笔,只以浓重的石青石绿晕染。画中人物身穿道袍坐在铺着席子的巨石上,听阵阵松涛,观潺潺溪水,意态闲适,物我两忘。画作淋漓尽致地表现出一个归隐士大夫超脱、放达的精神状态,也透露出赵孟身在官场却心向山林的矛盾心理。

《鹊华秋色图》更是水墨浅绛山水画的杰作,不仅画技高超,所表达的内涵更是情深意长。画家在画中自题道:“公谨父,齐人也。余通守齐州,罢官来归,为公谨说齐之山川,独华不注最知名,见于左氏。而其状又峻峭特立,有足奇者,乃为作此图。其东则鹊山也。命之曰‘鹊华秋色’云。”当年他担任同知济南路通管府事,因不肯奉迎长官旨意,屡屡被同僚中伤。元成宗便以召修《世祖实录》为名,将他调离了济南,于是便有了“罢官来归”之辞。

趁回吴兴省亲之时,他看望了好友周密。周密字公谨,是宋末的知名学者,祖籍在山东齐州。北宋灭亡后,对故乡一往情深的周密因“家乡路遥归梦难”,特意为自己取号为“华不注山人”以寄乡愁,这自然也引起赵孟的强烈共鸣。所以,当赵孟从山东归来,与周密聊起故乡,不免唏嘘良久,于是专门为周密画出他家乡最为峻峭奇特的鹊山和华不注山美景,以慰好友故国之思。

展开《鹊华秋色图》,呈现眼前的是一派山川清远、天高气朗的田园秋色。鹊山坡缓顶圆,华山孤绝陡峭。两山对峙,均以花青罩染,鹊山用披麻皴勾勒山势走向,华山以荷叶皴表现山体脉络。两山之前河湖纵横,草木丛生,四野开阔。林下的民舍错落有致,门前散养着几只山羊。各种林木杂草随着秋风变幻,有的青翠依旧,有的霜叶似花,还有几棵老树掉光了叶子,形似枯木。湖边有几只靠岸的小船,湖心还有渔夫在轻舟上撑篙、捕捞……画家以自己高超的绘画技法把浓郁的乡愁倾注在画卷里。赵孟借着鹊华秋色,表达对故国旧时繁华的深深怀念,也使这幅田园牧歌般的神品,成为寄托画家心中情愫的桃花源。

上图:谢幼舆丘壑图绢本设色 20cm×116.8cm元 赵孟美国普林斯顿大学美术馆藏

下图:鹊华秋色图纸本设色 28.4cm×90.2cm元 赵孟台北故宫博物院藏

人物画中的心念心声

中国古代的人物画,至唐宋时已细分为道释、仕女、肖像、风俗、故事画诸类。赵孟也是人物画大师。如他的《孔子颜子曾子三圣像》《宣圣像》《伏生授经图》等,表现出他对儒家仁义忠孝和修齐治平理想的追求,《老子像》《松下老子图》《列仙图》等则表达他对清静自在、超然物外的精神境界的向往,借《无量寿佛图》《药师如来像》《红衣罗汉图》等佛家人物,颂扬释家慈悲之心。他画中的人物好像都是世人熟悉的形象,一个个呼之欲出,天趣盎然。其实,这都是他在遇到了挫折与磨难时,希望能与先哲进行心灵的对话,寻求超脱。

百尺梧桐图 绢本设色 29.5cm×59.7cm 元 赵孟(传)上海博物馆藏

红衣罗汉图 纸本设色 26cm×52cm 元 赵孟辽宁省博物馆藏

在《红衣罗汉图》中,梵僧面相的红衣罗汉盘腿坐于铺着红色坐垫的青石堆上,他头顶佛光,左手前伸,手心向上,石缝间的绿草中开出两朵红花,表明春天来临,万物复苏。罗汉面前放着一双红色木屐,身后一棵枝繁叶茂的菩提树上缠绕着葛藤。佛教通常以葛藤比喻烦恼。

除了深邃的禅思,《红衣罗汉图》中的罗汉面相显得古典、深沉,与唐代人物画的古朴典雅别无二致。赵孟晚年在画上作跋:“此卷余十七年前所作,粗有古意,未知观者以为何如也。”这里,他特别向后世观画者发问:我画中的古意,你看出来了吗?有研究者认为这幅画其实是画给南宋恭帝赵的。当年他降元后在西藏萨伽寺出家,赵孟或以红衣罗汉来寄托自己对故国的情思。

药师如来像绢本设色 133cm×51cm元 赵孟台北故宫博物院藏

杜甫像 绢本浅设色 143cm×51cm 元 赵孟頫(传)故宫博物院藏

枯枝竹石图 纸本墨笔 25.9cm×69.2cm 元 赵孟台北故宫博物院藏 供图/FOTOE

秀石疏林图 纸本墨笔 27.5cm×62.8cm 元 赵孟故宫博物院藏

花鸟画里的孤傲气节

以花、鸟、虫等动植物为内容的花鸟画,是中国画坛的经典系列之一。它从远古时期简洁的花鸟线纹,历经两汉、六朝及隋唐、五代,至北宋时发展成为题材类型丰富、技法体系完备的中国传统绘画的一门重要画科。特别是文同、苏轼等著名文人画家,常将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强等品格寄于梅、竹、松、兰、石、菊等特定题材之上,从而使花鸟画成为文人抒怀的重要载体。

南宋时期,花鸟画囿于画院陋习而逐渐失去以物寄情的古意。虽“用笔纤细,赋色浓郁”,却全无精彩生动之神。面对当时“古意既亏,百病横生”的花鸟画风,赵孟以“贵尚古意”为目标,用“书法入画”等创新技法,创作了一大批以兰、竹、枯木、怪石为题材的花鸟画,引领元代花鸟画摆脱院体束缚,重现文人画的天性。

《枯枝竹石图》正是他“以书入画”技法的代表:图中以飞白书法绘石,以“金错刀”书法写墨竹,以篆籀书法写枯枝。如他在《秀石疏林图》的题跋中所说:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”这样的画法展现出怪石的峥嵘,竹叶的飘逸,枯枝的奇崛,色彩和谐,气韵贯通,书画联璧,相映生辉,既体现了松石之神,也突出地表现了画家绝尘去俗的心境。

幽篁戴胜图 绢本淡设色 25.4cm×36.2cm 元 赵孟頫 故宫博物院藏

左图:人骑图纸本设色 30cm×52cm元 赵孟頫 故宫博物院藏

鞍马图中的幽幽归意

在中国古代,马是人们的重要助手,因而古人画马的作品层出不穷。赵孟自幼就喜欢画马,并且尽得前辈画马之精要。挣脱束缚的渴望和对自由的向往,一直是他鞍马画的主题。他先后创作了上百幅鞍马画,如今存世的有《天马图》《调良图》《人骑图》《人马图》《古木散马图》《滚尘马图》《秋郊饮马图》和《浴马图》等。这些画中的鞍马与人物,形态逼真,栩栩如生,寄托着他的志趣和理想,还有千里马被禁苑中的悲叹。

齿豁头童六十三,

一生事事总堪惭。

唯余笔砚情犹在,

留与人间作笑谈。

历史是无情的,人间“笑谈”,只是他的无奈。如今他已经逝世700余年,在他的字画里,人们仍能体味到他那浓郁的家国情愁。

秋郊饮马图 绢本设色 23.6cm×59cm 元 赵孟故宫博物院藏

天马图并书歌卷(局部)绢本设色 31.4cm×51.4cm 元 赵孟故宫博物院藏

双马图 绢本设色 57cm×47.5cm 元 赵孟頫(传)大英博物馆藏

松阴晚棹图 绢本设色 152.6cm×79cm 元 赵孟頫 台北故宫博物院藏

赵孟頫的书画朋友圈

文利维

师辈与同侪

《山居图》是钱选以自己的隐居生活为题材创作的,画面布局简淡疏朗,近处青山耸立,远山隐约缥缈,碧树山居彼此掩映,因青绿设色更显古雅含蓄,画境与诗境相合;而他的《王羲之观鹅图》,画中元素的写实性明显弱化,更似初唐山水的画风,仅逸笔勾勒后施以大青绿。从钱选的作品中,赵孟能够感知南宋和元初两种截然不同的艺术倾向:南宋画匠爱自然胜过笔墨,追求真山真水,而崇尚古意的元初画家则更为注重作品中的笔墨韵致。

春云晓霭图(局部)

春云晓霭图纸本设色 138.1cm×58.5cm 元 高克恭 故宫博物院藏

继承者们

上图:致中峰和尚尺牍(醉梦帖)行书 纸本 27cm×70cm元 赵孟台北故宫博物院藏

下图:王安石杂诗卷草书 纸本 50cm×1025cm元 鲜于枢 辽宁省博物馆藏

临急就章(局部) 章草 纸本 23.3cm×368.7cm 元 邓文原 故宫博物院藏

清閟阁墨竹图 纸本墨笔 132.8cm×58.5cm 元 柯九思 故宫博物院藏

另一位继承者张雨,钱塘人,他的活动区域基本围绕杭州文化圈。张雨虽是方外人士,却博学多识,诗、书、画皆清新恣肆,颇具晋唐遗意。他最初仿效赵孟书风,用笔轻盈灵活,轻重笔力调换迅速,后来书风更加飘逸。张雨的草书《登南峰绝顶七言律诗》轴,尽显他恣肆奔放的书写方式。书作字里行间变化极大,在起伏跌宕的行文运笔中,书家用拉长的笔画、夸张的字形,以及字间的紧密衔接来维持平衡,极具任性率真之风。可见张雨在学习赵孟书风的同时,对后者书法丰腴饱满的风格进行了改变,多了一丝骨力,书风更显硬朗。

晚香高节图 纸本墨笔 126.3cm×75.2cm 元 柯九思 台北故宫博物院藏

登南峰绝顶七言律诗 草书 纸本 108.4cm×42.6cm 元 张雨 台北故宫博物院藏

临十七帖之一 草书 纸本 28.5cm×42.6cm 元 康里巎巎 故宫博物院藏

林下鸣琴图(局部)

草亭诗意图 纸本墨笔 23.8cm×277.8cm 元 吴镇

富春山居图·无用师卷 纸本墨笔 33cm×639.9cm 元 黄公望 台北故宫博物院藏

夏山高隐图 绢本设色 149cm×63.5cm 元 王蒙 故宫博物院藏

春雨新篁图 纸本墨笔 70.7cm×38.6cm 元 倪瓒 台北故宫博物院藏

瓮牖图 绢本设色 27.1cm×100.5cm 元 赵孟台北故宫博物院藏