中国国际传播的热点议题、研究脉络及发展趋势

孟伦 易雨倩

【内容提要】利用CiteSpace对近二十年间(2003-2022年)中文核心期刊中的“国际传播”相关研究进行文献可视化处理,从文献作者、主题分布、研究时间线等维度,系统分析该领域热点议题、研究脉络及发展趋势。研究发现,我国国际传播研究可以概括为三个发展阶段:侧重于国际传播内涵和概念辨析的起步发展阶段;探讨如何讲好中国故事,全面推动国际传播能力建设的稳步增长阶段;探讨如何构建自主叙事体系,全面提升国际传播效能建设的快速增长阶段。未来在构建中国话语和中国叙事体系以及创新国际传播的主体、渠道和内容等方面仍有较大发展空间。

【关键词】国际传播 知识图谱 CiteSpace 文献计量

一、引言

当今世界处于百年未有之大变局,全球治理体系发生深刻变革。我国亟须扭转失衡的国际传播格局,争夺国际传播话语权的工作显得尤为紧迫。党的二十大报告对增强中华文明传播力影响力作出重要部署,要求“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权”。这也给学术界提出了国际传播研究的新要求:构建具有学术性、思想性、开放性的中国自主的国际传播知识体系。①

对既往研究议题与发展脉络的梳理和总结是構建自主知识体系的前提和基础。本研究基于文献计量方法,以信息可视化软件CiteSpace(6.2.R4)为计量工具,对中国国际传播研究的研究热点和演进路径以关键词共现、关键词聚类、时间线图谱等方式进行可视化呈现。研究样本选取为CNKI数据库中2003年1月至2022年12月期间出版的标题或关键词中包含“国际传播”的CSSCI及北大核心期刊论文,检索后共获得文献2059篇。对检索结果进行人工筛查,剔除了重复项及会议召开公告、会议综述、人物访谈、书评等文献,最终获得1918篇有效样本,在此基础上勾勒出我国国际传播近20年的学术研究知识图谱,并进一步研读相关代表性文献内容,探究我国国际传播研究的热点议题、研究脉络及发展趋势。

二、成果产出情况

(一)发文数量概况

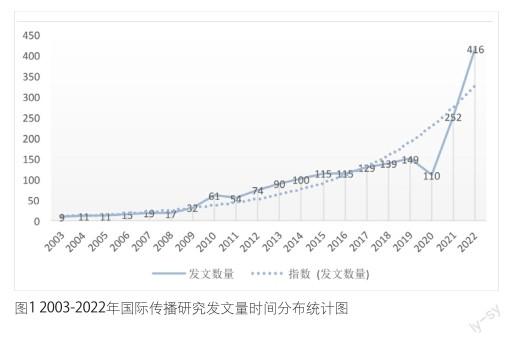

对2003-2022年国际传播研究核心期刊论文数量和文献发表时间进行统计,能够反映出该领域的研究热度变化。

如图1所示,2003-2022年,我国学界有关国际传播的研究成果总体呈增长趋势。根据发文数量及其增长速度,可将其分为三个发展阶段:第一阶段为起步发展期(2003-2008年),发文数量增长缓慢,每年的发文量在10篇至20篇之间。这一阶段研究成果总体发表数量为82篇,占研究样本总量的4.28%。第二阶段为稳步增长期(2009-2018年),发文量逐年稳步增长,年均发文量达100篇。这一阶段研究成果的发表数量为909篇,占研究样本总量的47.39%。第三阶段为快速增长期(2019-2022年),发文量大幅提高,增长速度快。除2020年发文量相比2019年出现短暂下滑外,2021年和2022年发文量均爆发式增长。2020年发文量出现短暂下滑的现象在国内其他领域的研究中也广泛存在,新冠疫情影响可能是论文发表量整体下滑的主要原因。2021年“5·31”重要讲话后,国际传播研究已经超越新闻传播学科研究边界,成为各学科共同关注的重大研究议题。这一阶段成果数量共927篇,占研究样本总量的48.33%。

通过对发文数量趋势进行拟合,发现指数曲线的拟合度最高。这说明我国国际传播的研究成果仍将保持持续上升趋势,并且增长速度较快,呈现繁荣景象。

(二)重要作者分析

学科研究领域中,研究成果产出能力强、研究影响力大的研究者是该学科领域发展的重要引擎。以此为标准,综合统计样本中作者发表的成果数量及其发文的被引频次,可以发现史安斌、姜飞、胡正荣、程曼丽等是国际传播领域影响力较高的重要作者。另外,通过对研究样本中的重要作者进行共现分析并绘制其合作网络,可发现我国国际传播领域研究的重要作者之间合作密度较低,研究合作团队规模较小,整体网络结构松散,缺乏规模性研究合作。

(三)机构力量分布

对发文机构的分析可以反映国际传播研究的力量分布。从研究机构的发文量来看,中国传媒大学、清华大学、北京外国语大学、中国人民大学、复旦大学、北京大学等机构研究成果丰富,在研究机构共现网络中成为关键节点。进一步聚焦样本研究机构及其学科背景可发现,科研合作主要发生在以高校新闻传播学院(系)为主,国际传播研究中心为辅的研究机构内部。如中国传媒大学下辖的传播研究院、电视学院、外国语学院、国家传播创新研究中心等依托内部学术资源建立起了稳定的学术研究网络。同时,如中国国际广播电台、中央电视台海外传播中心等官方媒体机构在国际传播研究中也发挥着独特的实践优势。然而,全国范围内目前尚未形成学界和业界的长期深度合作,也缺乏跨学科的研究团队与科研平台。

三、研究热点分析

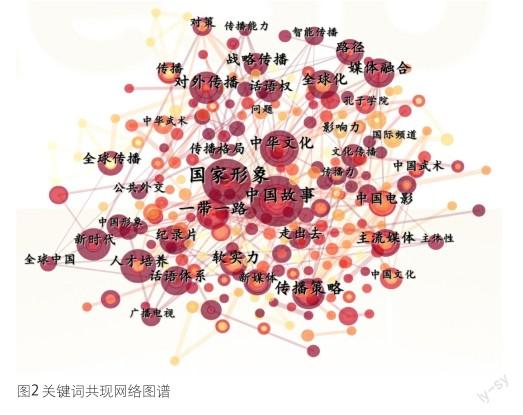

(一)关键词共现与词频统计

关键词是对文献内容的提炼和概括。排除本研究的检索关键词“国际传播”后,通过绘制关键词共现网络图谱可以呈现该领域的研究热点(见图2)。图谱中关键词节点的大小代表其出现的频次;颜色深度表明其中介中心性(Between Centrality)的大小。中介中心性可体现主题的重要程度,高中介中心性意味着该关键词与其他关键词有着紧密联系,是连接不同研究主题和领域的关键桥梁。统计得出频次及中介中心性均较高的关键词主要有:国家形象、中国故事、对外传播、中华文化、一带一路、纪录片、媒体融合、话语体系、中国电影、人才培养等。这些关键词展示出我国国际传播研究的主要话题可以大致总结为三类:一类是从宏观层面对国际传播总体目标和战略意义进行解读,如全球化时代的语境转变,如何争夺国际话语权,如何通过对外传播提升国家形象,做好公共外交的必要性和重要性等,侧重于理论分析;二是侧重从操作层面探讨完善国际传播的策略和路径,如中华武术等传统文化的传播路径,如何利用华语电影和纪录片进行文化输出从而讲好中国故事,以及媒体融合背景下国际传播模式的创新等;三是侧重从教学角度探讨如何为国际传播未来的实践与研究培养新生力量。

(二)研究热点聚类

对关键词频次与中介中心性进行统计可以考察研究领域内的热点,而关键词反映的研究热点之间往往隐含着内在主题关联。为了解研究样本关键词所反映的热点之间的主题关联,进一步对其进行聚类,并分析相关文献内容,有助于厘清规模庞大的关键词集中探讨了哪些重点研究主题。关键词聚类情况如表1。

通过关键词聚类,可将2003年至2022年我国国际传播研究分为以下五个重点研究主题:

1.中国故事。“中国故事”主题中包含的主要关键词为“文化交流”“主流媒体”“叙事策略”等。该主题围绕“如何讲好中国故事”展开,主要涉及中国故事的内容选取和传播策略两方面内容。相关文献以实际案例分析为主,如以中国题材纪录片的国际传播为例探讨中国故事的叙事策略,以中国新闻奖国际传播奖项的获奖作品为例探究中国故事表达方式的转变,以中国电视剧的海外传播为例分析其存在问题与应对措施。从时间变化来看,中国故事主题形成了一条鲜明的发展脉络:从早期对其他国家媒体国际传播经验的借鉴,转变为挖掘中国特色案例的实践价值,强调自主叙事策略的创新。

2.国家形象。“国家形象”主题包含的主要关键词为“文化认同”“中国品牌”“话语体系”等。国家形象是国家利益的重要内容,②是我国软实力的重要体现,一直是国际传播领域重点关注的议题之一。在这一主题中,研究热点从早期国家形象概念传入国内学界时的理论思辨,到全球化视野下对国家形象传播问题的再思考,再到智媒时代下利用短视频、社交媒体等新的媒介载体对国家形象进行再建构。“国家形象”的内容更加丰富和多元化,更强调其认同性与感召力。

3.中华文化。“中华文化”主题包含的主要关键词为“走出去”“软实力”“文化传播”“文化自信”等。在战略上主张动员多种传播力量通过摆事实、讲故事、讲道理的方式争取话语权。在策略上主张通过民间交流和文化传播,培养信任及好感。在具体对策上主张依靠创新技术,选择双管齐下、合纵连横、借船出海的策略传播中华文化。③

4.公共外交。“公共外交”主题包含的主要关键词为“全球治理”“战略传播”“传播主体”等。公共外交主题在国际传播研究中的兴起源于该外交理念进入传播学视野。随着媒介的形式、功能以及受众的身份、权利等发生深刻变化,④政府、媒体、公众等更多元的主体被纳入公共外交和国际传播活动中。对这一主题的研究主要涉及公共外交理念内涵的历史变迁、不同传播主体和媒介渠道的特点与传播方式、智能媒体时代数字公共外交的开展等。

5.一带一路。“一带一路”主题中包含的主要关键词为“全球视野”“文化自信”“周边传播”等。该主题可分为两部分内容:一是从宏观层面探讨“一带一路”中国际传播的战略格局、对外交流、媒体宣传等议题,强调人类命运共同体的理念输出与价值传递;二是从微观视角对“一带一路”相关媒介内容传播方式的探讨,如对中国武术、中医药等文化载体的国际化传播策略研究,涉及到纸质图书出版、广播电视新闻报道、影视剧、纪录片等多元媒介载体。

(三)热点变化历时分析

在聚类分析的基础上进行热点变化历时分析,有助于探究不同关键词在何时兴起,在何时达到热度峰值,在何时趋于冷门。有关公共外交主题的研究开始较早,规模有限,近两年增长迅速。随着文化交流增加,民间交往增进,公共外交主题研究或可能掀起新的研究热潮。叙事体系、智能传播、平台化传播、共情传播、文明互鉴、全球治理等研究主题方兴未艾。对于传播内容的讨论一直是国际传播研究的热点话题,但讨论的具体内容随着时间的推移发生着悄然的更迭:新世纪之初研究者往往不约而同地将中华武术作为国际传播内容的突破口;随后十余年中,研究者热衷于讨论如何通过华语电视、中国电影、纪录片、中医药、体育活动等载体来传递国家形象;近两年中国品牌、城市形象、学术话语、多元传统文化逐渐成为国际传播内容研究关注的关键词。对国际传播主体的研究从关注主流媒体转向关注“Z世代”青年群体如何利用社交媒体助力国际传播。“国家形象”“新媒体”等主题在经历过百家争鸣的研究热潮后,热度正在逐渐减退,但目前仍保持一定的后续影响力。

前文中根据发文数量的年度变化趋势,将近20年间我国国际传播研究的发展划分成三个发展阶段,结合关键词共现和聚类情况,可以发现在不同阶段中学界对国际传播的研究重点有着明显的内容转向,下面将结合时代背景、政策方针及相关研究内容予以具体分析。

1.第一阶段:全球化语境下的概念辨析和观念转变

冷战的终结和全球化浪潮重新定义了国际传播的内涵。21世纪以来,网络媒体的广泛应用使得全球传播体系打破了地缘政治的局限,国家间网络媒体实力的差距影响着国际传播秩序的均衡。⑤西方资本主义国家在输出意识形态方面具有极强的优势地位和话语主导权。这一时期,我国国际传播工作依托“走出去”战略的引领,利用现代传播手段,开始倡导从被动宣传转变为主动传播,实现更为主动、包容和开放的传播观念变迁。

在网络传播塑造的舆论新格局下,本阶段中国国际传播主要聚焦于两个方面:一是从理论层面上对国际传播的概念与内涵进行重新界定,分析出现的新问题、新现象,并提供理论和方法指导;二是从实务层面上从对外传播视角出发,关注中外文化的价值冲突,探讨我国应对国际舆论的策略,同时对其他国家媒体的实践案例进行考察,分析我国媒体应如何创新传播方式,进而提升国际影响力。

2.第二阶段:加强国际传播能力建设,讲好中国故事

2009年,《2009-2020年我国重点媒体国际传播力建设总体规划》出台,明确提出把我国重点媒體国际传播能力建设纳入国家经济社会发展总体规划当中。随着国际传播被提升至战略高度,国际传播能力建设工程的全面推进使得我国国际传播整体实力得到了显著提升。硬件建设上,通过海外采集网络铺设和信息生产技术支撑,形成了立体化大传播格局;软件优化上,国际传播理念的更新、国家形象的构建、传播内容和策略的细化成为国际传播研究领域重点关注的问题。提升国际传播的影响力要求传媒工作者从传者角度出发的宣传模式,转换到以受众为中心主动发出自己的声音,⑥通过中国气质、价值、情感等软性的形象塑造和文化融合,促进国际传播的本土化⑦。可以发现这一阶段学者主要聚焦的方向是我国国际传播的内容和策略,注重讲好中国故事,呈现出跨文化传播的转向。热门议题主要有“国家形象”“中国故事”“中华文化”“人才培养”“媒体融合”“一带一路”等,这些类别包含的关键词展现了以文化为导向的具有鲜明中国风格的传播内容,如“中华武术”“孔子学院”“儒家文化”“华语电影”等。

3.第三阶段:全面提升国际传播效能,构建自主叙事体系

这一阶段我国国际传播领域的发文量大幅度提高,这与后疫情时代不断变化与重塑的国际格局和世界秩序息息相关。“乌卡时代”已成为了新常态,全球风险社会的来临使得各国之间进行着更为紧张的博弈。美国于2018年开始对中国展开全方位的强势压制,并将“外国代理人”矛头指向中国媒体,严密管制我国媒体活动。同时中美贸易摩擦持续至今,我国面临着经济社会发展的压力和西方媒体反华舆论的压制。在此形势下,加强国际传播能力建设的紧迫性不言而喻。以2021年“5·31”重要讲话精神为指引,我国国际传播理论和实践迈向了新的发展阶段。加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的话语权,已成为实现中国式现代化需要解决好的一个重大问题。国际传播力包括能力和效力两个维度,能否取得全球范围内的广泛认同是我国国际传播效力的体现。对此学界围绕着“战略传播”的思维转向,对“全球中国”话语体系的建构和平台语境下的传播实践路径等主题展开探讨。

有学者指出战略传播是国际传播转型的重点方向。⑧中国特色的战略传播体系基于独有的价值内核和多元的话语主体而建立。“一带一路”倡议的不断深入推进和人类命运共同体理念的广泛传播,为叙事话语体系的建构提供了核心的价值观理念支撑。在叙事体系构建方面,主要关键词为“国家战略”“全球中国”“公共外交”“文化认同”“意识形态”“价值内涵”“话语权”“全球治理”“文明互鉴”等。在坚持国家主体性的基础上运用“全球中国”话语体系打造与世界对话的本土化话语范式。

国际传播不仅随着时代语境的变迁进行适应性的演化,也适应着媒介生态的变化。Web3.0的技术变革和元宇宙的兴起吹响了争夺数字空间“元软实力”的号角;⑨平台化及媒体融合的信息社会发展趋势⑩驱动着国际传播指导思维的重构和升维;社交媒体以其开放多元的特性和独特的个人叙事体系成为跨文化传播的重要场域。11因此,在传播载体研究方面,“智能传播”“数字传播”“数字平台”“短视频”“社交媒体”“数字化”“平台化”等成为此阶段国际传播研究的热门关键词。可见,随着媒介形态和传播生态发生重大变化,国际传播的议题和渠道得到了拓展,对如何讲好中国故事有了更多元化的尝试和探索。

四、未来研究趋势

基于对我国国际传播热点议题和研究脉络的回顾梳理,本文尝试对我国国际传播研究的发展趋势进行前瞻与展望。未来,我国国际传播研究将围绕加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能的战略目标,回应全球议题设置主导权争夺与媒介形态、生态变革两个关键问题,进行理论研究和实践探索的转型与升级。

(一)构建中国话语和中国叙事体系

我国国际传播应从中国主体性出发,确立自身的主体地位和优势。在全球议题设置的主导权仍掌握在西方国家手中的背景下,争夺国际话语权就必须突破传统的思维框架,摒弃西方话语体系的叙事逻辑,主动传播我国的价值观念和话语体系。这在学界已成为共识。在人类命运共同体理念的引领下,以创造超越西方中心论和欧美现代性的人类文明新形态为目标,获得世界的价值认同,推动构建国际传播新秩序。这要求我国国际传播由“他塑”转为“自塑”,构建中国话语和中国叙事体系。

(二)创新国际传播主体、渠道和内容

5G、人工智能等新技术的不断发展,媒介化和平台化的数字传播生态转型,使得国际传播的媒介环境发生了前所未有的变化。国际传播研究需要更多地从新技术环境出发,倡导用户思维,从受众角度出发探索国际传播的新形式。在传播主体上,除发挥主流媒体的引领作用外,重视公民个体、海外华人、跨国企业等民间传播的重要性和影响力。在传播渠道上,密切关注社交媒体平台、网络游戏、元宇宙等多模态的媒介应用,实现中国故事的“造船出海”。在传播内容上,充分分析不同受众的习惯及特点,发掘中国文化输出潜力,增加其对中国文化和国家形象的感知与认同。

本文系江苏省社会科学基金课题重点项目“江苏文化符号国际传播与认同研究”(23XWA003)的阶段性成果。

孟伦系河海大学公共管理学院副教授;易雨倩系河海大学公共管理学院硕士研究生

「注释」

①胡正荣:《中国自主的国际传播知识体系:起点与追求》,《全球传媒学刊》2022年第6期,第1-2页。

②党东耀、刘祥平:《实力、话语和表征——中国“国家形象”传播研究的演进与愿景》,《当代传播》2011年第5期,第 28-30页。

③郭镇之、冯若谷:《“软权力”与“巧用力”:国际传播的战略思考》,《现代传播》2015年第10期,第19-23页。

④周庆安、刘勇亮:《主体拓展与理论深化:全球公共外交的模型变迁》,《青年记者》2022年第8期,第29-32页。

⑤赵云泽:《论网络传播对国际传播秩序均衡化影响》,《国际新闻界》2003年第3期,第41-44页。

⑥张毓强:《2009:中国国际传播事业三个重要转变》,《国际新闻界》2010年第2期,第36-40页。

⑦胡智鋒、刘俊:《主体·诉求·渠道·类型:四重维度论如何提高中国传媒的国际传播力》,《新闻与传播研究》2013年第4期,第5-24+126页。

⑧史安斌、童桐:《“乌卡时代”战略传播的转型与升维》,《对外传播》2022年第6期,第14-17页。

⑨史安斌、杨晨晞:《国际传播的变局与“元软实力”的兴起:内容·渠道·受众》,《对外传播》2022年第11期,第4-8页。

⑩姬德强、杜学志:《平台化时代的国际传播——兼论媒体融合的外部效应》,《对外传播》2019年第5期,第13-15+44页。

11辛静、叶倩倩:《国际社交媒体平台中国文化跨文化传播的分析与反思——以YouTube李子柒的视频评论为例》,《新闻与写作》2020年第3期,第17-23页。

责编:谭震