血与泪的洗礼

包晓峰

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。8月14日,中日空军在杭州上空进行激烈空战,战火烧到了浙江大地。11月5日,日军在浙沪交界的全公亭、金山卫一线登陆,杭州形势十分危急。浙江大学校长竺可桢率领全校师生员工及部分家属,携带大批图书资料和仪器设备,开始西迁。学校初迁浙江建德,继迁江西吉安、泰和,再迁广西宜山,1940年1月,最终迁到贵州遵义、湄潭、永兴等地,行程2600公里,历尽艰辛,坚持办学直至抗战胜利。在十分艰难困苦的条件下,浙江大学的广大师生团结一心,克服困难,学校的教学和科研都取得了巨大的成绩。同时也促进了学校所迁地民智的开发、经济的发展和社会的进步。这在中外高等教育史上是罕见的。由于浙大西迁的路线与红军长征时期前半段路线基本吻合,而落脚点是对中国革命具有转折意义的遵义。因此,浙大西迁赣桂黔,坚持办学,被彭真同志称之为“文军长征”。

悲壮的迁移

1937年11月11日开始,浙大师生陆续乘船离开杭州,溯钱塘江而上,于15日到达建德,可以搬运的图仪器也也运到建德,全校立即复课。但建德离杭州仅一百余公里,水陆交通便利,注定不是一个可以长久安心办学之地。为确保安全,教育部同意浙江大学搬到江西南部,为此,竺可桢校长亲赴江西落实校址,经与江西省政府协商,决定浙江大学搬到吉安县青原山及泰和县上田村大原书院。12月24日,杭州沦陷,浙大开始撤离建德。这次迁赣之行,尽管没有遭到大的损失,但广大师生饱尝困顿,历尽辛劳。先行人员,从建德乘船溯江到达兰溪,之后,有的人步行,有的人换乘小船到达金华。时金华遭到日机狂轰滥炸,客车全部停开,市面萧条,难民如潮,时值寒冬,饥寒难耐。在这种情况下,浙大师生没有畏难情绪,想方设法克服困难。有的师生经交涉乘上了运兵车,有的攀上运煤车,冒着风寒、耐着饥饿到达玉山。后走的人员,听到金华被炸的消息,就乘船溯江到达衢州,再转到江西玉山。尽管人员已安全撤离建德,但全校700多箱图书仪器,分装30多艘民船无法运离金华。浙大负责押运的教职工,四处奔走设法,卸船装车,将图书仪器运到玉山。在玉山,竺可桢校长四处奔波,托人求情,才联系到车辆,浙大师生和图书仪器一路颠簸,到达江西樟树镇,然后辗转到达吉安。为了不荒废学业,浙大利用吉安乡村师范和吉安中学放寒假期间,借校舍立即复课,经期末考试后,于2月18日,全校迁到泰和县的上田村。浙大师生抵达泰和后,为了弥补搬迁过程对教学和科研的影响,学生黎明即起,一时间,泰和上田的广大田野间飘荡着朗朗的读书声,到了深夜,学生还挑灯夜读。老师开的课程和实验也比以前增多。在如此纷乱的形势下,在赣南的山区里,这群来自西子湖旁的知识精英在薪火相传。当时教育部派人到全国各地巡视,认为浙大是所有西迁大学中教学秩序和教学质量最好的一所。

1938年6月,日军为攻占武汉,溯长江而上,攻打九江。为围攻九江,日军迂回攻打德安,南昌震动。当时,尽管日军未必很快深入江西中南部,但只要南昌沦陷,浙赣铁路中断,浙大就无法迁校。教育部曾指示浙大“遇必要时可迁贵州安顺”。竺可桢校长爬山涉水,实地考察,他认为自广西宜山至贵州安顺,只能靠汽车运输,上千人员及几千箱图书仪器,起码费时半年以上,且车辆难觅。因此,决定浙大先迁广西宜山。图书仪器沿赣粤水路入桂,可以节省运费;人员则沿赣湘公路、湘桂铁路去宜山。由于路途遥远,浙大在江西的赣州、大庚,广东的南雄、曲江,湖南的茶陵、衡阳,广西的桂林设立运输站。8月13日,首批人员离开泰和,19日,首批图书仪器装船起运。10月底,所有师生员工安全抵达广西宜山,11月1日开学上课。但走水路的图书仪器,则历尽坎坷、险象环生。由于赣江上游水浅,船只行驶了两个月才到广东曲江。而此时,广州突然沦陷,浙大这批26吨的图书仪器和300件行李,怎么运,成了头痛的问题。押运人员为了尽快把物资运到学校,决定冒险一试,仍沿北江南下,过广州附近的三水县沿西江入桂。10月25日,三水已有日军军舰骚扰,又有日机轰鸣,江面一片混乱。运载图书和仪器的船只陷入险境,整个船队失去控制,有些押运人员弃船而走。幸好,此时浙大接应人员赶到三水,才借助我国军舰,把整个船队的物资拖到肇庆。这批图书仪器,自肇庆溯西江到象县时因船触礁,不能前行,只得全部搬上岸,改由汽车运往柳州,再由货船沿龙江运到宜山,整个行程颠沛之极。

宜山地处桂西北,远离南宁、桂林,但这里也非安宁之地。首先,这里疟疾肆虐,自浙大到宜山两个月内,患疟疾者达146人,其中恶性者占77%。其次是日机的空袭,1939年2月5日,日机以浙大为目标,进行猛烈的空袭。给浙大的财产造成重大损失。三是1939年11月15日,日军从北部湾登陆,侵占防城港,25日,南宁沦陷,宜山更无安全可言,浙大再次走上迁徙之途。

早在宜山第一次遭日机轰炸后,竺可桢校长为迁校事宜来到贵阳,与当时的贵州省主席吴鼎昌商议,准备把浙大迁到云南的建水或贵州的安顺。恰遇湄潭在贵阳工作的陈世贤、宋麟生两人,他们力劝竺校长把浙大迁往湄潭,因为湄潭山清水秀、价廉物美,人民感情淳朴。竺校长听了两人的介绍后,遂来湄潭考察。时任湄潭县县长的严溥泉在江苏任过职,听说竺校长来湄考察很高兴,亲自召集各界人士组织了21个团体,对竺校长的到来表示隆重的欢迎,并告诉竺校长把湄潭最好的房舍供浙大师生选用,竺校长在湄考察一天后,在日记中写道:湄潭风景优美,民风淳朴,物美价廉。决定了将浙大迁到湄潭。

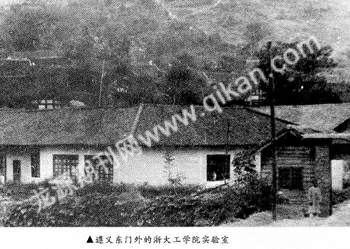

1939年底、1940年初,浙大再次全面迁校。时值隆冬,雪冻冰寒,桂黔交界,九万大山、苗岭横亘其间,重峦叠嶂,路途艰辛,搬迁极为困难。浙大师生克服种种困难,历尽千难万险,于1940年1月底到达贵阳,2月,浙大一年级学生在青岩开学,二、三、四年级在遵义复课。5月起,湄潭、永兴分校陆续起用。遵义校舍以租用当地学校、祠堂、民房为主;湄潭校舍以新建的建筑为主;永兴分校则借用当地江西会馆、湖南湖北会馆、祠堂、民房为主。至此,学校的教学科研活动才正常开展。浙大师生在这里度过了6年多的峥嵘岁月。

1987年,浙江大学、湄潭县人民政府为了缅怀浙大师生在抗战时期与湄潭人民同舟共济、相濡以沫的这段光辉历史,经贵州省文化厅、湄潭县人民政府多方筹资,将浙大湄潭分部———文庙加以维修,成立了浙江大学西迁历史陈列馆。

不屈的奋斗

浙大师生不但经受了颠沛流离的迁徙之苦,还忍受着极度贫乏的物质生活和疟疾的侵扰。在广西宜山时,浙大除借用县城的文庙外,大部分的宿舍和教室都设在用竹子搭的一些大草棚里,开始时,上课的教室只是在草棚里挂块黑板,同学们都是站着听课,肩膀上挂一块木板记笔记。苏步青教授甚至把小黑板挂在自己的脖子上给同学们上课。同学们的寝室也是大草棚,夜间没有自修课桌,他们常常站在板凳上,在双层床的上层床板上,就着一盏小小的油灯做习题。吃的方面,也极为艰苦。由于菜蔬极为匮乏,同学们采用“蜻蜓点水,逢六进一”的用餐制。所谓“蜻蜓点水”,就是夹菜时,不能大块的夹,要象蜻蜓点水般点到即止;所谓“逢六进一”,就是吃六口饭才进一口菜。学生的生活如此,老师,甚至名教授的生活也差不多,如生物系的贝时璋教授,住的是泥墙草屋,晚间一盏油灯,几根灯草,贝教授既要备课,夫人要借光纳鞋,孩子们还要在灯光下做作业。由于附近没有清洁水,苏步青、陈建功等教授只能用黄水洗脸。苏步青教授子女多,经常粮食不济,只能吃番薯干蘸盐巴度日。中文系王驾吾教授的住所,草顶泥墙,木门泥地。马一浮先生住所附近蝇蚊很多,也无饮用水。即使到了湄潭、永兴后,师生们的生活依旧十分不易。教授们租住民房,一家人拥护在一二间房内,冬冷夏热,天雨时经常屋漏,满地泥泞。同学们住在大宿舍里,自修只能坐在床上,为了节省桐油照明,经常两人合用一盏灯,时间一长,大家都是一对被烟熏过的黑鼻孔。吃饭开始还有酸菜、白菜,后来,饭厅上只见饭桶不见菜,同学们只能自己想办法,盐水、辣椒粉、泡菜也成了下饭的必备品了。李政道教授回忆当时的学习生活说:“我在浙大学习时的条件十分艰苦,物理实验是在破庙里做的,教室和宿舍就在两个会馆里。”

与物质生活极度贫乏相傍的是缺医少药。在江西泰和时,竺可桢的二儿子、夫人先后得了痢疾,时竺可桢正赴广西考察迁校之事,赶回泰和时,年仅14岁的儿子已去世。而此时,竺夫人已患病不起,竺可桢强忍悲痛,隐瞒儿子去世的消息,抚慰夫人。痢疾本不是大病,但由于时值抗战,又由于泰和地处偏僻,缺医少药,不久竺夫人张侠魂也不幸去世。竺可桢在不到半个月时间,连失两位至亲,精神遭受重大挫折。但竺可桢强忍悲痛,仍筹划着迁校之事。就在竺可桢草草埋了亲人后的第三天,又踏上了迁校的茫茫征程。在迁校途中,竺可桢忆及不久前还和张侠魂同走此路到长沙,现在只剩一人,不尽悲从中来,写了首悼念诗:“生别可哀死更哀,何堪凤去只留台;西风萧瑟湘江渡,昔日双飞今独来。”在广西宜山时,疟疾危害最烈,相继有学生病逝,对浙大的正常教学秩序和广大师生的生命健康产生严重影响。《竺可桢日记》中说:“浙大学生自来此后患疟者已达三分之一,其数可惊。寓中宁宁、波若与阿秀三人均曾患此症。……学生等群居一处,一症若蔓延则吾辈无噍类矣。”

即使在这般艰苦的环境中,浙大师生仍肩负着强烈的社会责任,坚持“读书不忘抗战”。由于浙大搬迁之地都较为偏僻,消息闭塞。为改变这种状况,浙大师生利用自备的无线电收音机,夜间收听记录新闻,予以摘编,出版《浙大日报》。先是用壁报形式张贴,后改为铅印,到泰和后,没有铅印条件,改为油印。内容除国内外新闻外,还有抗战消息、校闻、论著、通讯,全校师生莫不以先睹先知为快,也受到当地群众欢迎。浙大师生抗日热情很高,经常开展抗日活动,如学生自治会发起给前方将士捐献棉背心,竺可桢校长就拨出两间房子作场所,并带头捐献制作费用。广大师生也踊跃参加。浙大师生还先后多次进行救亡宣传,演出《卢沟桥》、《汉奸的末路》、《中华民族子孙》等话剧,不但受到附近群众的欢迎,剧团甚至到泰和、吉安、赣州演出。浙大教授还组织前线慰劳队,赴前线慰问,节约自己的膳食费,向前线官兵捐款。在宜山时,浙大学生排演《自由魂》等戏剧,把义演所得,用于抗日宣传活动。同学们还组织战地服务团,到宾阳、武鸣、南丹前线,设站救护伤员。浙大学生在血与火的斗争实践中得到锻炼,抗日热情更加高涨。

更令人感动的是浙大广大师生对学业的执着。即使在艰难的搬迁时,各年级的课时都按计划完成,超过了教育部的规定量。各个系每周都要举行一至二次学术讨论会,教师和高年级学生都要出席,各人轮流作报告,这不但是学术交流的过程,也是促使每个人学习和思考的动力。由于日机经常来轰炸,学术讨论会一般在晚上举行。各位教授、系主任,甚至校长也经常应邀作学术报告。这些学术成果或以论文的形式付印,或以可实际应用的成果贡献给地方政府。李政道教授曾说:“青春岁月的四个年头,我是与浙江大学紧密相连的。一年的求是校风熏陶,发端了几十年我细推物理之乐。浙大和西南联大给了我后来的细推物理的基础,也给了我后来攀登世界高峰的中华文化底蕴。”1939年2月5日,日机轰炸了宜山的浙大校区后,9月15日,日机再次轰炸宜山,搞得人心惶惶。为了尽量减少日机对浙大教学科研的影响,学校采取许多应变措施,如规定“北山挂一灯,教职员照常办公,挂两灯,则有心脏病或家有病人或其它特殊原因可离去。至警报打响,始停止办公”。浙大师生处变不惊的态度、高度的爱国热情和对科学孜孜以求的精神,成为浙大不断发展壮大的宝贵精神财富。

辉煌的成果

浙大搬迁到那里,师生们就把新知识、新观念带到那里,帮助当地发展教育、发展经济的好事就做到那里。在泰和期间,为当地人民做了三件好事,修筑了防洪大堤,创设澄江学校,协助开辟沙村垦殖场。泰和处于赣江中游,赣江两岸大多是冲积平原,每年雨季时,经常泛滥成灾,给当地群众生命财产带来严重威胁。浙大了解情况后,即与江西省水利局及泰和县政府商量,决定修筑防洪堤,浙大负责全部技术工作。浙大土木系的师生利用自己的专长,测量水位和堤基,做好筑堤的技术指导,保证了防洪堤的质量。防洪堤东起泰和县城,西至梁家村,全长7.5公里。此后,浙大所在的上田村一带就没有发过洪水。新中国建立后,多次加固防洪堤,但当地群众仍然赞扬浙大师生在抗战时兴建的“浙大防洪堤”。江边有一码头,叫浙大码头,名称一直延用至今。

浙大还在泰和的上田创办了澄江学校,推选4位教授组成校董会,由热心教学的大学生兼任教师。澄江学校的创办改变了上田一带农村小学师资程度低下,设备缺乏、落后的状况,使得农村少年儿童得到较好的教育。后来这所学校改称县立上田小学,以后又为省立实验学校接办,对当地教育事业的发展起到很好的推动作用。

浙大在泰和期间,苏、浙、皖的许多地方已经沦陷,大量难民涌入江西。为解决难民的生计,浙大和江西省政府商议办垦殖场。泰和与兴国之间的沙村一带有荒地600亩,浙大土木系学生负责勘察、测绘,由农学院负责筹划,创办了沙村垦殖场。该垦殖场安置了140名难民,既解决了部分难民的生活问题,也促进了当地的农业生产。

在遵义、湄潭等地,浙大的到来,令当地群众有大开眼界、耳目一新之感。当时,遵义百姓还不知道“电”、“引擎”为何物,浙大师生进行科学普及宣传,在遵义举办展览,展出飞机残骸、电话、电灯、柴油机、发电机等。浙大化工系采用当地原料,制作肥皂,群众十分感兴趣。这样的展览,起到了启发民智、普及现代科学知识的积极作用。为了提高当地教师的文化素质,浙大教授还主持召开教学辅导会,开办教师进修班、暑期讲习会。浙大还组织“社会教育推行委员会”,辅导贵州的工业、农业职业教育和英语教育。组织“社教工作服务队”,开展多项社会教育活动,如举办学术讲座、开办民众学校、青年补习班,设立民众阅览室,举办各种展览等。此外,浙大还对当地农业技术的推广、矿产资源的开发利用都发挥了很好的作用。特别是遵义的锰矿开采,得益于浙大史地系的勘察,化工系的化验认定,土木系的绘制矿区图,遵义锰矿才有了正式的开采。新中国建立后,企业进一步扩大,其生产的金属锰结束了我国以往必须全部进口金属锰和低中炭锰铁用于生产高级合金钢的历史。

当然,浙大8年多的西迁史中更让人称道的是在教学、科研、育人方面的杰出成就。

在教学方面,学校每迁到一地,稍事安顿就开始上课,弥补迁徙中损失的时间。如果耽搁时间太久,就缩短寒暑补足课时。考试也十分严格,决不因战乱而马虎应付。各学科十分重视生产实践和科学实验。各系都有资料室或实验室。在遵义、湄潭时,全校的实验室、研究室达62个,还有学生实习的工场、农场。浙大的学生在全国学业竞赛和公费出国留学生选拔中常常名列前茅。

在科研方面,在赣、桂的迁徙途中,浙大的教师没有停止科研工作,在黔北相对安定的环境下,他们刻苦钻研,科研工作有声的色,硕果累累,许多研究工作走在全国,甚至是世界的科学前沿。举其要者如下:

文学院有张其昀的《遵义新志》、谭其骧的中国历史地理学、竺可桢的《二十八宿起源考》、张荫麟的《中国史纲》、缪钺的《诗词散论》、夏承焘的《词学》、王季思的《中国古典词研究》、费巩的《政治经济学研究》、丰子恺的中国画论等。学术价值恩泽至今。

理学院有苏步青的微分几何、陈建功的三角函数、王淦昌的中微子研究、束星北的相对论、卢鹤绂与王谟显的量子力学、周厚复的原子理论研究、何增禄的光学、朱福沂的应力研究、贝时璋的细胞重建研究、谈家桢的遗传学研究、张肇骞的植物分类学等。都是在科学前沿的重大成果,有的还被认定为世界性的重大发现。

工学院有王国松的电工数学、李寿恒的中国煤的研究、钱令希的悬索桥理论、钱钟韩的工业自动化研究、丁绪淮的化工原理等都是高水平的研究成果。

农学院因联系当地农业生产,科研成果特别多。卢守耕的水稻育种、孙逢吉的芥菜变种研究、吴耕民的甘薯、西瓜、洋葱等在湄潭的试植与推广,其它还有在茶、桑种植,防治病虫害等方面都取得重大科研成果。

教育系郑晓沧的教育论著与译作、黄翼的物理心理学、陈立的智力测验与人格测验的研究,在国内外都备受重视。

当时在浙大任教的教授可谓人才济济,各领风骚。据不完全统计,日后成为中国科学院学部委员及以后的院士的有王淦昌、苏步青、竺可桢、谈家桢等24人;当时在浙大就读,日后成为中国科学院院士、工程院院士的有谷超豪等17人;还有日后获得诺贝尔物理学奖的李政道。

英国的科学史专家、皇家学会会员、剑桥大学生物学家李约瑟在抗日战争中,“在中国经十省,行二万五千里,视察二百九十六个科学技术机关”,最后得出结论,浙大是中国4个最好的大学之一。他对浙大在非常艰苦条件下浓厚的学术空气、极高的科研水平,十分惊叹。在浙大的一次谈话中盛赞浙大是“东方的剑桥”。他在回国后的一次演讲中,称浙大、西南联大可与牛津大学、剑桥大学、哈佛大学相媲美。

浙江大学8年多的西迁是一场苦难的历程。水与火、刀与剑锤炼了浙大人,浙大人变的坚强、变的崇高。浙大人在血与泪的洗礼中获得永生。

(作者单位:省委党史研究室)