创意大国手

叶海林

2004年初,林家阳工作室被上海市政府任命为“上海市原创设计大师工作室”,次年9月,林家阳又在北京获中国创造学会和国际管理学会联合授予的“中华创意产业大奖”,并荣获全国仅有六位的“创意大国手”称号。记述林家阳教授的艺术创作与创新生涯,从他的创新典范之作《东情西韵》入题,让我们感悟这位“创意大国手”带来的艺术震撼!

《东情西韵》———中国维纳斯,创造性思维之典范

维纳斯是西方文明和西方审美艺术的代表之作,也是全世界熟知的美学典范。洛神,即洛河之神,宓妃,是中国神话传说中的美丽女神。洛神之美,古代诗人曹植《洛神赋》称颂:“其形也,翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。……芳泽无加,铅华弗御……”如此皎荣华丽的东方美女洛神,在《东情西韵》问世之前,人们只能从《洛神赋》中领悟其形象。

如何把洛神之形象如同维纳斯一样作为视觉艺术作品展现给世人,2006年初,林家阳创造性地开发出《东情西韵》中国维纳斯系列艺术作品,让西方维纳斯和中国文化元素融为一体。《新民晚报》2007年正月初三首版以《中国维纳斯艳惊海内外》为题,作了如下报道:让维纳斯“穿戴”上中国文化元素的“外套”,同济大学教授林家阳开发的《东情西韵》系列陶瓷雕塑作品,让参加上海国际创意设计活动周的海内外人士惊艳。雕塑使传统工艺和现代设计理念相结合,表现了丰富的中国传统艺术样式和现代神韵。来自意大利威尼斯的国际玻璃大师赞叹道,“维纳斯因为中国文化的浸润变得更美了”。在接受记者采访时,林家阳这样表述了自己的设计思想。

记者:您是怎样想到这个题材的?在2006年上海国际创意活动设计周中,其它原创设计大师工作室的作品还仍旧以传统的主题和形式表现作品,而你却与众不同,从作品主题到展现形式均给人以全新的感受,能否谈些您的创作想法?

林:作为原创大师工作室的作品,包括创作选题、创意风格与展示形式,均应给一般设计师和设计工作者以示范。2005年初,德国汉堡文化局艺术处处长在访问我的工作室时,谈到了他在策划“上海———汉堡姐妹城市20周年庆典活动”的文化节目时所遇到的问题与尴尬:上海在历年交流中节目保守、单一重复,同样地上海市政府对外交流的礼品通常都是传统的中国工艺美术作品,几十年如一日,千篇一律,缺乏时代性和创新精神。这次谈话对我触动很大,我感觉到了一个艺术家、设计师的责任和使命。一个为政府和西方搭建精神桥梁———创作礼品的想法油然升起。我在德国留学了6年,比较了解西方人对艺术作品的态度、欣赏需求以及他们对中国文化的认识。因此,西方的、东方的、中国的、融通的、共识的、个性的,这些关键词成了我创作遵循的原则。我的思维着陆点有了明确的范围,选材很快集中在为中国人熟知、普遍接受的维纳斯身上,因为她还没有被别人以类似的形式表现过,而且也比较符合中国人和西方人的审美情趣。因此,我对“中国维纳斯”开始产生了兴趣并对她进行一系列的创意想象。

《洛神》以花中之王的牡丹花来纹饰维纳斯,天香国色,雍容华贵;《梅兰竹菊》用青花纹样,端庄典雅;《上海姑娘》让维纳斯穿上中国旗袍,使传统的女性维纳斯独具东方少女的神韵,融典雅与时尚于一体;还有维纳斯与中国四大历史美人等等,构成了取之不尽,画之不竭的多变素材。

林家阳独具慧眼,匠心独运,借维纳斯的神韵,运用中国传统工艺中的不同材料如玉器、陶瓷、珐琅、玻璃、漆艺等,创造性地开发出“中国维纳斯”系列作品,堪称创意之经典。《东情西韵》是林家阳艺术创新的典范之一,她不仅给人以视觉艺术的享受,更能启迪人们艺术创新的思维。

《毛主席送来幸福雨》初展才华

林家阳,1955年出生于温岭太平,中学毕业后在温岭方城小学、横湖小学任代课老师,特长是爱好美术。曾师从温岭知名美术老师林荣文、王小平和著名画家郭修琳、袁振璜、陈龙、周若兰等,博采诸师艺术之长以及学习他们身上的优秀品格。用林家阳自己的话来说,林荣文启发了他的艺术热情并给了他克服困难的毅力和勇气;郭修琳给了他创作的灵性和艺术家的气质;袁振璜、王小平教会他如何理性地去思考艺术;陈龙、周若兰给了他正统的学院派熏陶。

1971年,林家阳以人工降雨为题材,创作了《毛主席送来幸福雨》。这件作品被县文化馆选送到台州地区,又被台州地区选送到浙江省。作品主题构思新颖,展示出作者歌颂毛主席和共产党对灾区人民的关怀,也表现出了作者独特的艺术天赋和潜能,引起省里评选专家的关注。是年夏,浙江省美术创作班子为推荐参加全国美展的作品,从全省抽调优秀艺术创作人才,集中在莫干山对全省重点美术作品进行加工,16岁的林家阳是这个创作班子中年龄最小的成员。在3个月的创作活动中,他认识了不少美术界的精英,坚定了为艺术而奋斗的决心和信心。

然而,对未来人生充满憧憬的青年林家阳,想不到自己的成长道路是那么的艰难!在小学,由于家庭成份和社会关系,他是班上最后一个戴上红领巾的孩子;初中时,为入团又申请了三次,最后一个被批准;工作那年,正值“文化大革命”期间的备战备荒,28个年青人进了温岭电动工具厂,单位里发了27人的民兵实训枪支,林家阳又被唯一排挤在外,被划为“没有资格拿枪的人”;“文化大革命”后,高考恢复,林家阳参加了1977年、1978年高考,均以优异的成绩考上了中国美术学院和清华大学美术学院(原中央工艺美院),后却因政审不过关,被无情地拒之于大学门外。1979年,随着邓小平领导的改革浪潮继续推进,高考政审条件限制放宽了,25岁的林家阳才再次报考,才终于圆了大学梦。

从学生到院长,从德国到无锡

1983年,林家阳从无锡轻工大学毕业,同年留校任教。林家阳非常注重自身的课堂教学与社会实践相结合的能力培养,同时也潜心探索如何培养学生的创新能力,因此是当时学院最受学生敬慕的青年老师。

1991年,一个偶然的机会,林家阳认识了驻京工作的德国人鲍尔萨克斯。这位驻华官员在和林家阳几分钟的对话中马上对他产生了浓厚的兴趣,这次谈话也改变了林家阳一生的命运。

鲍尔萨克斯从林家阳身上发现了其锐气和执著,决定帮助他。经过他的竭力举荐,1991年7月,林家阳意外地获得了德意志学术交流中心(DAAD)的破格邀请和资助(该基金仅奖励有副教授职称以上的资深学者),作为访问学者赴德国卡塞尔大学研修。

德国是国际公认的最早建立现代设计教育体系的国家,汇聚了一大批世界顶级的国际大师。林家阳十分幸运地在其十分敬仰的冈特•兰堡、霍尔戈•马蒂斯等国际一流的视觉艺术大师、设计教育家的直接教导下进行学习。他的思维观念和艺术修养从此产生了质的飞跃,人文素养也得到了全面的提高。

1997年,在获得艺术设计学硕士和艺术大师生的学位后,有着国际大视野的林家阳雄心勃勃地回到了自己的母校无锡轻工大学,继续从事教学工作。经历了东西方两种文化的熏陶,通过中西方教育的比较,他对国内设计教育的利弊看得比较清楚。于是,他进行了教学改革,把世界先进的设计艺术思想和教育改革理念带进无锡轻工大学。1998年初,经过公选,林家阳被任命为设计学院院长,由于该学科的历史和本来的影响力,这位睿智的改革者不久便成为中国设计艺术创新教育改革的主导者。在那里经过他的苦心经营,在设计教育界赢得了“北有中央工艺美术学院,南有无锡轻工大学设计学院”的美誉。至今为止,设计创新教育几乎成为林家阳的代名词。

2002年,同济大学党委书记周加仑来到无锡,表示愿意提供优越的条件邀请林家阳担任同济大学设计艺术研究中心主任和传播与艺术学院院长。不久,林家阳又进入了新一轮的设计教育改革时期。在同济大学的5年时间里,林家阳充分整合并有效地运用他几年来的工作成果,使他和他领导的学科与工作室在社会上产生了一系列的影响。在同济大学的学科建设方面,完善了传播和艺术两个方面6个专业的构架,并在短短的两年时间里创建了传播学和艺术学两个硕士点。但是与无锡的教改所不同的是,由于同济学科多,体系庞大,改革观念总体上趋于保守,学院独立自主性差,林家阳只好把相当多的精力放在课程、教材的建设上。2004年他取得了“国家精品课程奖”(同济大学当年仅有2人获奖);2005年获得“上海市级教学成果奖”一等奖(四年一度)、“上海市艺术奖教金一等奖”;2006年申报成功“十一五”规划教材一套并已出版了6册;2007年他的《文字与版式设计》获教育部“全国精品教材奖”,与他订约的出版社络绎不绝。他出版的7部教材被不断地再版,其中《图形创意》一书已经连续十次再版并多次获奖;由三联出版社出版的《林家阳的设计视野》倍受读者欢迎,在市场上数度脱销,创新教育改革思想得到了迅速的传播,有力地推动了全国性设计艺术学科的教改进程。

林家阳给中国艺术教育与传播界带来的这一股改革创新的春风,吹遍了大江南北。他主持策划的一系列创意实践活动,给艺术设计教育改革搭建了一个大舞台,而在这个大舞台上所展示的创意作品,总是令人耳目一新。

从亚运到奥运,从选手到评委

2003年8月3日,令世人瞩目的2008年奥运会会徽“中国印•舞动的北京”在首都北京天坛祈年殿前翩然出世。“中国印•舞动的北京”凝聚了奥林匹克精神,凝聚了华夏儿女的神韵,也凝聚了中外评委们的心血。在由国内外著名奥运专家、教授和设计师组成的国际评委团11人名单中赫然写着林家阳的名字。

林家阳认为本届奥运会应向世人充分展示改革开放以来中国人民正在以和平的心态迎接奥运的到来,向他们展示中国灿烂的文化和深厚的历史底蕴。当有评委提出在北京奥运会徽中应考虑北京城的建筑和中国的五星符号时,林家阳和一些中外评委们则认为:对中国文化的认识不在于具体、客观,而在于突出概念和精神,特别是要反映出传统和封闭的中国在经历改革开放之后的崭新面貌,反映出一个中国的符号、一个亲和的符号、一个友好的符号、一个中国体育的国际符号。

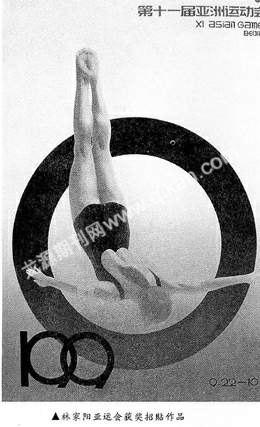

林家阳之所以独具慧眼是因为他在体育艺术创作中也有着不平凡的历程。1988年,林家阳的处女作《零的突破———第十一届亚运会招贴画》荣获亚运会招贴设计大赛一等奖。他曾为之倾注了青春的汗水和心血,他也由此爱上了体育艺术。历经了15个春秋之后的一天,林家阳突然接到北京奥组委征求意见的电话,询问是否可以放弃奥运会徽征集的参赛资格,担任评委工作。林家阳欣然同意,他认为,在历届的重要赛事中,并不是没有好作品,而是评委的观念决定了设计水平的高低,比如1997香港回归招贴,1999澳门回归招贴,还有2001上海申博招贴,都不约而同地采用了3个不同的孩子举手欢庆的姿势,从某种意义上来说,是评委的观念导致了设计的陈旧和保守,扼杀了很多优秀作品,并形成了不良的设计教育导向。因此,林家阳希望自己不要总是站在被动的一面,而是勇敢站出来做一个伯乐,以自己的眼光选出中国人自己的好作品。后来,评出的中国印得到了国际奥运界、设计界的一片欢呼,一致认为这才是中国的设计水平。奥运会徽发布的第二天,林家阳的一位德国老师马蒂亚斯正好在中国,他激动地抱住他,祝贺评委的成果,并称这是中国难得一见的好设计。林家阳还向记者展示了历史上前28届奥运标徽,非常自豪地说:“这是世界历史上最靓丽的一个中华民族的奥运形象,是一个成功的形象。”从亚运到奥运,从选手到评委,林家阳坚持的创新观念得到了广泛的认可。

图说本色中国———传播文明古国形象

林家阳先生身为同济大学教授并兼任教育部高等学校高职高专艺术设计教学指导委员会主任、中国艺术研究院研究员兼视觉艺术研究委员会主任,同时也是“上海市原创设计大师工作室”领衔大师。这些工作平台都为他的传播工作创造了条件。

2003年,林家阳教授承担了“2008奥运视觉形象设计与传播研究”项目的负责工作,北京奥运招贴画从他的项目活动中产生。林家阳运用奥运这个视觉营销的国际大舞台,图说本色中国———传播文明古国形象,用最简单的视觉语言,表达最深刻的中国哲学思想,用视觉语言向世界传播一个拥有远古文明和经济飞速发展的现代中国形象。在2004年雅典奥运会上传播的“北京2008”奥运视觉图形,被国际大师冈特•兰堡称之为继1972年慕尼黑奥运会之后世界上最好的招贴画。之后,这些图形被广泛地应用在北京奥运的各种宣传品中,得到了北京奥组委的充分肯定。2005年1月,林家阳以奥运课题组的名义主持了由北京奥组委和同济大学合作举办的“北京2008”奥运形象国际研讨会,吸引了2004年雅典奥运创意总监西奥多•玛莎利斯以及德国、日本、美国和国内一流的创意大师参加。同年3月,应北京奥组委的邀请,该课题组专程进京汇报,并将众多研究成果献给了北京奥组委。同济大学常务副校长李永盛称赞,是林家阳把奥运和世博文化氛围带进了同济大学,他在校园里感觉到了这种文化大气氛的快乐。

在采访过程中,笔者获悉了一个最新的消息:林家阳创意的百件“中国维纳斯”作品应邀将于2008、2009年分别在法国国家美术馆和蓬皮杜艺术中心展出。林家阳目前奔波于全国各大工艺美术制作工厂,完成百件作品的制作与生产。他希望以维纳斯为载体,通过中国的不同艺术式样与维纳斯嫁接来讲述中国历史和中国文化,从而传播一个古老而又文明的本色中国。他愿意做一个传播中国视觉文化的使者。

(作者单位:温岭市委党史研究室)