金融危机背景下中国中小企业的战略困境与出路

黄 溪

【摘要】 在经济全球化的大环境下,当下的金融危机给我国实体经济尤其是中小企业造成了极大的挫伤,它们必须面临由金融危机所带来的众多难题并谋求企业的转机与长远发展。本文重点分析了本次金融危机的性质与影响,以及我国中小企业当下所面临的战略困境,分析借鉴了哈佛大学克里斯坦森教授提出的破坏性创新理论,作为我国中小企业在这一特殊时期的适应性战略出路。

【关键词】 金融危机;我国中小企业;战略困境;破坏性创新

一、当前金融危机及企业面临的战略困境

(一)本次金融危机的基本现象、影响与性质

1.本次金融危机的基本现象与影响

自金融危机爆发以来,由于金融衍生品泡沫破灭而给投资者带来的对金融行业的信心危机便开始席卷全球:华尔街五大投资银行中,贝尔斯登和美林证券相继被收购,雷曼兄弟破产倒闭,高盛、摩根斯坦利也因形势所迫转型为银行控股公司;其他的金融领域同样受到冲击,全球最大的保险公司——美国国际集团(AIG)陷入流动性危机,面临破产的风险,而后被美国政府变相接管;更为严重的是,这场危机目前已经扩展到全世界的大多数国家,其中一些国家,包括冰岛和巴基斯坦等甚至陷入国家破产的边缘。

这场全球性的金融危机同样给我国的经济造成不可忽略的影响:次贷危机引起美国经济及全球经济增长的放缓,对中国经济来说,最主要是对出口的影响。它一方面引起我国经济增长在一定程度上放缓,使得国内对劳动力的需求小于劳动力的供给,整个社会的就业压力增加;另一方面,次贷危机加大了我国的汇率风险和资本市场风险。美国为应对次贷危机,采取了宽松的货币政策和弱势美元的汇率政策,但美元的大幅贬值给我国带来了巨大的汇率风险。而我国的中小企业也在金融危机的冲击之下困境重重。我国国家发改委中小企业司2008年发布的统计结果显示,该年度有相当部分中小企业面临资金链断裂等困难,全国约十分之一的规模以上中小企业在去年上半年工业增加值增长率接近30%,较前年同比减少15%。初步统计,全国2008年上半年6.7万家规模以上的中小企业倒闭。作为劳动密集型产业代表的纺织行业中小企业倒闭超过1万多家,同时,有2/3的纺织企业面临重整。

2.危机的性质:金融危机影响实体经济

我国全国人大原副委员长成思危说:“虚拟经济是产生于实体经济,依附于实体经济的。但是虚拟经济中的风险,像金融等等方面出现的风险也会传递到实体经济中去,造成企业减产、工人失业或者是企业倒闭,造成经济危机,反过来,实体经济中的风险也会传递到虚拟经济中去。”金融危机发生之后,显然,银行之间首先失去了信任,于是银行之间的互相拆借、同业拆借日趋停止,很多银行都支持不住。银行之间的不信任还导致了他们各自收缩银根,首先收缩的对象便是大企业——以各种名义收回大企业的各项借款,从而产生了一系列的连锁效应,酝酿一场全面的经济危机。同时,流动性是危机发生后的一个重大问题,金融机构本着“现金为王”的原则要收回现金,于是除了大企业受到影响之外,中小企业更得不到贷款。大企业、中小企业收缩导致了就业岗位的减少从而造成大量失业,人们的收入随之减少,消费也就随之减少……金融危机显然已传导成为经济危机,一种具有资本主义典型特色的市场危机,经过金融系统的推演,又落脚在经济问题上,最后演变成经济危机。

(二)我国中小企业在这次金融危机中所面临的战略困境

1.中小企业生产成本升高

在生产成本方面,过去一年间的物价上涨与人民币汇率升值,严重破坏了中小企业的经营环境。自2007年下半年以来,受国内食品生产的行业性问题影响,我国CPI迅速上涨;继而国际大宗商品价格上涨传导至国内;2008年实施新的《劳动合同法》,大大增加了企业的人力成本支出;而原材料成本提高、基础性材料价格的上涨,运输成本的增加,也大大压挤了企业的利润空间。

2.中小企业融资困难加剧

在资金成本与可贷资金方面,货币政策与融资环境一直不利于中小企业。自2006年下半年以来,国内资本市场的宏观形势经历了流动性膨胀到紧缩的骤变,从2007年开始,央行前后6次上调存贷款利率,15次提高存款准备金率达17.5%,一年期贷款基准利率达7.47%,银行对中小企业的贷款利率普遍上浮30~40%。1在这样的从紧货币政策环境之下,中小企业融资难的问题显得更加突出,同时,央行对信贷规模严格加以控制,导致中小企业的融资渠道大幅缩减。

3.中小企业外贸出口受阻

一系列影响企业出口的因素和相关指标的变化对中小企业的外贸出口形成了较大的阻碍:一是美国次贷危机后,全球经济下滑,直接导致国际需求下降、企业出口业务量本身减少;二是人民币升值过快,汇率制度改革以来,人民币累计升值幅度已达到20%,2008年上半年人民币对美元升值7.2%。三是出口退税率下降。四是企业个人所得税和企业土地增值使用税调高,加重了企业负担。

4.中小企业组织自身素质低,战略转型困难重重

我国中小企业普遍存在一些问题,例如技术装备落后、人才匮乏、忽视产品质量、战略意识欠缺等;另外,它们缺乏合理配置资源的能力,从而导致资源的普遍浪费;并且,中小企业多以劳动力密集型的形式为生存基点,没有自己的研发自主权及创新能力,在危机中竞争力下降。鉴于这些问题,要实现战略转型,我国中小企业显然需要突破性的创新思路。

(三)我国中小企业在这次金融危机中进行战略变革的紧迫性及必要性

我国中小企业是一个极富活力的经济群体,危机给它们带来的除了“危”之外,同样有很多潜在的“机”。改革开放以来,我国中小企业在繁荣经济、增加就业、推进创新、催生产业等各方面,发挥着日趋重要的作用。快速变化的环境迫使企业及时以适当的方式作出反应。当前这场全球性金融危机无疑是1929年以来人类面临的最严重的经济危机,为了保证企业可持续发展,基于环境的变迁和自身资源与能力的变化,我国中小企业有必要对原有战略进行重大调整,实施战略变革。

二、破坏性增长战略——我国中小企业的战略出路

(一)破坏性创新模式及两种类型的破坏

1.破坏性创新模式

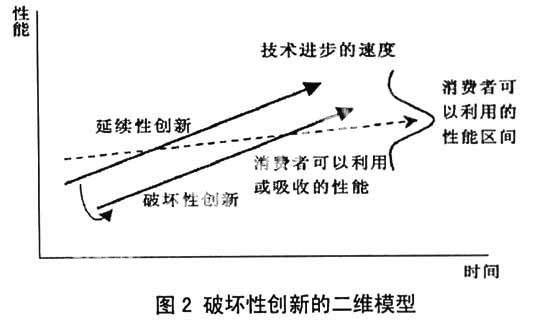

破坏性创新理论是由美国哈佛大学著名管理学者克莱顿·克里斯坦森提出的,它突破了传统的创新理论,为暂且处于弱势的新企业、小企业提供了一条以弱胜强的新思路。1997年,克里斯坦森根据他对磁盘驱动工业的研究,以创新的环境为基础,将创新划分为两种类型:沿现有主导厂商技术进步展开,对其竞争优势起维持性作用的维持性创新,以及沿不同技术进步的轨迹展开、发源于低端或新市场,相对来说破坏了主导厂商竞争优势的破坏性创新。克里斯坦森进而构建并通过对各行业的研究验证了破坏性创新的基本框架——破坏性创新的二维模型,如图2所示:

图片来源:克莱顿·克里斯坦森,迈克尔·雷纳:困境与出路,北京:中信出版社,2004

事实上,图2表达了如下几个层次的含义:

第一,每个市场上都存在一个顾客可以利用或吸收的改进率,在图2中,以略微向上倾斜的虚线来描述,同时它也作为一个消费者分布的中位线。这个消费者分布包含了市场上各个层级的消费者,对他们的分类是依据其对产品性能的满意程度:位于最高层级和最低层级消费者的态度形成了两种极端情形下的鲜明对比,最好的产品也许都无法带给最挑剔消费者满意,而相对较低性能的产品也许就能使不挑剔的消费者感到相当满意。这条中位线描述的是一般情况下“足够好”的技术,在这种技术下,主流消费者的需求得以满足。

第二,在整个消费者可以利用的性能空间中,“维持性创新”这条实线的轨迹位于最上方,它的斜率略大于消费者利用产品的改进率直线的斜率,这是创新者在引入新型和改进型产品的过程中对产品性能的推进轨迹。显然,技术进步的速度与相应的技术应用市场上任意消费层级消费者的能力相比,总处于领先的位置,这表明,企业为获得持续的竞争力在技术上不断延伸创新,由于其产品定位于市场上主流消费者的现有需求,而技术创新的速度快于消费者可利用性能增长的速度,因此,此类企业超过了相同消费者未来可利用性能的范围,他们所做的是去满足挑剔层级顾客尚未得到满足的需求,这是更高利润驱使的结果。显然,能够以这种方式在市场上形成竞争的企业,必须拥有丰富的可供支配的资源来实现突破式的创新。

第三,破坏性创新的起点低于维持性创新,它没有沿着在现有技术上继续创新的轨迹前进,而是通过提供尚次于现有产品却能迎合基本需求的简单、便捷、廉价的产品和服务来吸引新的和不太挑剔的消费者。它破坏并重新定义了原有的轨迹,显然,这是在企业的起步阶段和资源量不足的情况下应当选择的战略方式。它从新的或低端市场落脚,逐步形成了一个改进循环,继而依次满足各层级消费者的需求,而行业的领导企业致力于维持性创新,关注的是高端产品市场,在其疏于关注和防备的新的以及低端市场,便埋下了遭遇威胁的根源。

2.破坏性创新模式的两种类型的破坏

在克莱顿·克里斯坦森和迈克尔·雷纳共同的著作《困境与出路》中,破坏性创新的二维模型得到了进一步的改进,通过对二维模型增加第三个代表新用户和新消费环境的坐标轴,把创新性破坏扩展为三维模型,并利用两种不同类型的创新对该模型进行了阐释。如图3所示:

图片来源:克莱顿·克里斯坦森,迈克尔·雷纳:困境与出路,北京:中信出版社,2004

图中“性能”和“时间”轴是原有模型的两个维度,这里延伸出来的第三个维度代表了新的价值网络,即新市场有待开发的程度,每个程度的市场上都可“因地制宜”形成一套自身的成本结构和经营流程。因此,可以从该模型中归纳出两种类型的破坏性创新:

(1)新市场破坏

克里斯坦森指出:“新市场破坏是与‘非消费进行竞争。这是因为新市场破坏产品的价格更适宜,使用更简单,使得一个新群体能开始更方便地拥有并使用这些产品。”新市场破坏者面临的挑战正是创建一个新的价值网络,争取“非消费者”的加入。比如在经济上匮乏而无法购买到恰好符合自身需求的产品或服务的需求者,有些产品在性能上和价格上超出了他们的需求范围和接受范围,这就是一种类型的“非消费者”,这样的新市场正是新价值网络建立的基础,而开辟这样的新市场,也正是新市场破坏面临的巨大挑战。

(2)低端破坏

低端破坏不要求企业创建新的价值网络,而是对原有的主流价值网络进行破坏,它们无需创造新的市场,而是利用低成本的商业模式,使顾客从市场现存大企业中分流出来,而这部分被分流的顾客正是不被大企业所重视的,然而这样的顾客最终却逐渐壮大从而使市场现存企业的顾客大量被转移。

(二)金融危机下我国中小企业实施破坏性增长的适宜性与前瞻性

“新市场破坏导致市场现存者忽略进攻者的攻击,低端破坏鼓励市场现存者逃避攻击”。这为经济危机下的中小企业破坏性增长战略奠定了良好的基础。同时,低端破坏迎合了企业暂时的资金不足状况,使企业在保持长远战略利益的前提下,进行有利的生产与销售。另外,在经济危机的大环境之下,国内消费者具有谨慎消费和仅保持基本需求满足的观念,使得新市场破坏有了较大的立足空间。

在当下的经济危机环境之下,破坏性增长战略的确是值得我国中小企业借鉴的。我国拥有一个跨越低端到高端的巨大国内市场,于是,破坏性创新可仅针对我国国内市场中的“非消费者”群体展开,理论上来说,我国的市场环境也是破坏性创新产生和发展的理想最初市场。从宏观上来看,破坏性创新的作用不在于能否对主流市场产生破坏,而是它作为创造新市场的有效工具所发挥的作用,因此,它可以成为推动我国经济增长和增加就业岗位的重要途径之一;在微观上,破坏性创新间接地改变了市场竞争的现有规则,为处于技术落后状态的我国中小企业创造了一个替代并赶超市场领先者的机会,使它们和市场现存的大企业及其它国家企业尽可能并列于同一起跑线上,从而加快自主创新步伐的推进。

中小企业在实行破坏性创新战略上具有不可比拟的优势。首先,战略转型的惯性相对较小,各项规划和决策都可以进行机动灵活的变化;其次,中小企业适应性的组织形式调整更加容易,它们不会受到如大公司那般刻板生硬的层级关系限制,有更多的机会进行大胆的尝试;再次,中小企业拥有文化氛围上的优势,员工的束缚相对较小,新的理论和思想易于被接受。更重要的是,在当今之局势下,我国的出口外向型经济面临转型,企业需要为孕育创新提供良好的外界条件,而中小企业所处的劣势地位在技术创新上根本无法与大企业抗衡。破坏性创新给中小企业提供了一条良好的发展战略。

参考文献:

[1]郭田勇,郭宏坚.美国金融危机爆发的原因、影响与对策.《经济与管理》.2008(12)

[2]马丽萍.我国中小企业发展面临的困境与出路.《云南民族大学学报》(哲学社会科学版).2009(1)

[3]克莱顿·克里斯坦森.《创新者的困境》.南京:江苏人民出版社,2001

[4]克莱顿·克里斯坦森,迈克尔·雷纳.《困境与出路》.北京:中信出版社,2004

[5]郭士倜.破坏性创新:新建小企业的战略选择.《当代经济》2008(3)

[6]孙启贵,邓欣.徐飞.破坏性创新的概念界定与模型构建.《科技管理研究》.2006 (8)

[7]张军.破坏性创新的特征分析.《商场现代化》.2007年9月(下旬刊)总第516期.