脊髓型颈椎病的一体化康复治疗

杨成林,黎清炜,付春江,栾景斌,潘刚

脊髓型颈椎病(cervical spondylotsis myelopathy,CSM)是由颈椎间盘退变和相关病理变化引起的一种脊髓功能障碍型疾病,它是中老年人群最常见的退变性疾病,其病理基础是脊髓遭受外部压迫和脊髓血运障碍[1]。绝大多数的学者研究后认为,脊髓型颈椎病的自然病程不可能是一个良性过程,如不及时进行有效的治疗,病情往往会呈现发作性加重[2],最终可严重致残,其外科手术治疗的价值是肯定的[3-4]。由于颈椎病的发展过程是渐进积累所致,不是数小时手术即能完全解决的,尚需术前适应性训练,术后康复锻炼与术中微创操作,才能形成一整套科学、系统的颈椎病治疗方案。随着一体化治疗理念的提出与实践[5],术前的准备、术后康复锻炼应该逐渐被重视起来。自2001年以来,本院对 68例CSM 患者实行包括术前、术中、术后的一体化康复治疗,现报道如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料 68例CSM 患者,其中男性48例,女性20例;年龄33~74岁;病程5个月~18年;65例呈慢性发病进行性加重,3例急性发作;肢体感觉障碍56例;四肢肌力3级者20例,4级者43例,5级者5例;锥体束征阳性54例;大小便障碍19例;性功能障碍24例;伴神经根型9例。其中1个节段23例,分别为C3-4 4例 、C4-59例 、C5-67例、C6-73例;2个节段 34 例,分别为C3-59例,C4-619例,C5-76例;3个节段11例,分别为C3-65例,C4-76例。孤立及间断型后纵韧带骨化(ossification of the posterior longitudinal ligament,OPLL)4例。本组无连续性OPLL。本组所有病例摄等比例X线片,显示颈椎曲度变直或反曲,受累椎间退变,椎间隙变窄,部分有骨赘形成,MRI示不同程度椎间盘退变、突出,颈髓受压,信号改变。

1.2 方法

1.2.1 术前准备

1.2.1.1 术前训练 入院后由主管护士指导患者练习深呼吸、有效咳痰和正确翻身、使用颈托的方法,如吸烟患者告知马上停止吸烟,练习床上大小便。由本科室内专职康复理疗师指导患者于术前4 d行气管推移训练,左手四指并拢,将气管推向右侧,以四指略超过中线为止,前 2天每日3次,后2天每日 4次,开始时每次5~10 min,以后逐渐增至60 min而不发生呛咳,以适应术中的牵拉和刺激;术前3 d行手术体位训练,包括颈部过伸平卧位的训练;术前1 d做好头面部常规皮肤准备。

1.2.1.2 心理准备 主管医师向患者介绍颈椎病的病因、临床表现、康复治疗方法和预后,调动患者的主观能动性,增强战胜疾病的信心,提高心理顺应性;同时和家属做好沟通工作,给予患者有力的精神支持。

1.2.1.3 术前全身状态评估 术前对患者常规行理化检查,评估患者对手术的耐受以及手术的风险情况。如有异常,请相关科室协诊,待病情平稳,可以耐受手术方进行手术。

1.2.1.4 术前记录 术前参考日本矫形外科学会评分标准(the standard of Japanese Orthopeadic Association,JOA)记录上、下肢的功能,肢体及躯干的感觉的平面,括约肌的功能,为术后提供依据。

1.2.2 术中微创操作 全麻,仰卧、颈部轻度后伸。颈前弧形切口,多节段颈前斜切口。术者及一助均头戴冷光源手术放大眼镜。应用颈前自动拉钩牵开软组织显露椎体,C型臂X线机定位后,于病变椎间隙上下椎体拧入撑开锚定螺丝,安装撑开器,缓慢撑开,直视下椎间明显撑开、前纵韧带紧张,C型臂X线机下亦见狭窄椎间高度明显撑开。用尖刀切除前方纤维环,并用髓核钳及小刮匙摘除病变节段髓核,至后方纤维环时利用小刮匙小心刮除纤维环。因椎间撑开,术中用刮匙可感受到后纵韧带弹性,突破一点后即可逐步扩大将致压组织完整切除。同时用刮匙将上下软骨板刮除。伴有后纵韧带骨化者,联合应用电动球磨钻及小刮匙将骨化组织切除,并可联合应用球磨钻、椎板钳及小刮匙行潜式扩大减压,同时处理增生致压钩椎关节,彻底解除脊髓及神经根压迫。减压充分后应再调撑开器旋钮,使椎间再开大2 mm。多节段者同法分别行单独间盘切除,病变节段椎管潜式扩大减压。常规暴露髂骨外板,保留髂骨嵴完整形态,不剥离髂嵴附着韧带及骨膜,于髂嵴下1 cm,凿取与撑开椎间隙等大骨块,骨块应含髂骨内、外骨板,将内、外骨板平行于身体纵轴方向置入撑开椎间,取下撑开器后,上下位椎体弹性回缩,将植骨块紧密嵌实,并将钛板固定于上下椎体。多节段者用长钢板固定。C型臂X线透视证实植骨钢板系统安放位置满意。

1.2.3 术后处理以及康复锻炼

1.2.3.1 术后处理 主管护士以及主治医师应密切观察患者呼吸频率、节律、血氧饱和度及面色的变化;指导患者行深呼吸及有效咳痰;术后24 h内创口引流液量应少于100 ml,若引流液过多、色鲜红或创口敷料渗血多、周围局部隆起、颈部增粗、自觉呼吸困难等,提示有活动性出血,需及时进行处理;术后常规抗炎、脱水治疗5 d。

1.2.3.2 术后康复指导 主管医师和理疗师指导协助患者进行术后早期的康复锻炼,具体训练方法:限制颈部过度屈伸、扭曲及旋转活动,鼓励患者于麻醉清醒后在病床上进行四肢肌肉的舒缩运动,包括握拳、屈肘、足趾及踝关节的运动,并于术后当天逐渐过渡到双下肢的屈伸、直腿抬高锻炼;术后第2天开始指导家属与患者在床上进行四肢的阻力对抗运动,提高肌力和运动协调性;如病情稳定,术后第3天开始可在颈托保护下改为半卧位功能锻炼;术后7 d拆线,并于拆线后在颈部坚强的外固定架的保护下逐渐离床活动。对术后出现大小便障碍的患者及时请本院针灸科会诊,由专业的医师进行穴位针灸治疗。

1.2.3.3 出院后生活指导 在患者出院前,交代出院后平时生活注意的相关事项:注意卧床休息,枕头不宜过高,保持颈椎的自然生理曲度,以头略向后仰为宜;3个月内坐起以及下床活动时应在颈部支具的保护下;不可以长时间的低头或仰头,不宜做剧烈活动。术后2年内为每3个月复查X线1次,每年复查MRI 1次。

1.2.4 观察指标 观察比较本组手术前、后颈椎病变间隙高度[6](见封三彩图4.1~图4.2)和脊髓功能,脊髓功能采用日本矫形外科学会(JOA)评分标准评定[7]。应用配对资料t检验统计处理。

2 结果

全部病例中50例获得随访,所有患者反应都能投入到正常的生活工作中,症状明显好转49例,缓解1例,加重0例。

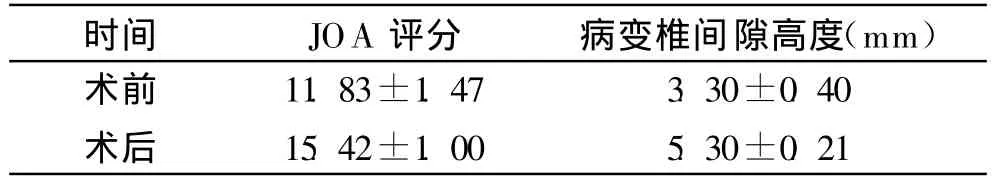

随访患者家属对治疗的效果的评分均为满意。术后12个月内X线片显示全部病例植骨愈合,病变椎间隙骨性融合。本组术前及术后12个月时JOA评分及病变椎间隙高度见表1。

本组无颈髓损伤、钢板和螺钉松动及椎前血肿等并发症发生。

表1 本组手术前后JOA评分及手术前后病变椎间隙高度

3 讨论

现代的都市办公室生活和电脑的广泛使用,使得颈椎病的发病率明显升高。脊髓型颈椎病呈缓慢进行发展,加上脊髓受损后往往出现不可逆的改变,治疗难度大,效果较差。早期的正确诊断,在保守治疗无效的情况下及时行手术治疗,以解除脊髓压迫,保护和改善脊髓功能,能显著提高患者的生活质量。虽然该疾病逐渐被人们所认知以及手术技术的日臻成熟,根据多年的临床经验,我们发现所有手术只是治疗CSM过程中的一个步骤,因此在理论和实践的基础上我们提出了脊髓型颈椎病的一体化治疗这一概念。“一体化”的概念最早是欧美发达国家,是在骨科康复中广泛应用成功的工作模式,它包含两方面的含义:①骨科医师、康复科医师、治疗师与护士等组成一个治疗小组;②骨科、康复科的治疗康复要结合成为一体[8]。但是在国内很多能够开展颈椎手术的医院存在患者多,骨科医师少,康复医师更少的问题,而且骨科和康复科仍是相对独立的科室[9],所以国内难以实施欧美先进的“一体化”工作模式,但这一概念提示我们在现有条件下应该遵循的一个很重要的治疗的理念——康复不应该视为术后才开始的功能锻炼,骨科患者的治疗应该是包括术前、术中、术后的完整的一体化康复治疗。对于确诊为脊髓型颈椎病并应给予手术治疗的患者,手术前这一阶段应被视为整个治疗过程的一部分,并与术中的微创操作、术后的康复治疗和功能锻炼组成一体化的康复治疗过程。

在手术过程中我们使用微创技术、单纯通过病变椎间隙进入,术中注意保留脊柱前柱终板的完整和强度,不损坏椎体骨质,最大限度保留颈椎骨性支架结构的完整性,使植骨块与上下椎体接触面平整、规则,嵌合充分、紧密、稳固,植骨稳定性好,移植骨块小易于愈合[10,11],因而从整体上加速了植骨融合速度。研究认为植骨融合后椎体间隙高度的保持是确保颈椎前路减压手术疗效的关键因素[12-14]。在传统脊髓型颈椎病前路减压手术基础上,改良其具体操作方法及器械,应用颈前路自动拉钩及椎间撑开系统,在术中椎间隙机械撑开,后纵韧带充分紧绷以致突出髓核部分还纳,术中用刮匙刮纤维环时可感受到后纵韧带的弹性张力,手术安全系数明显增加,脊髓损伤几率减小。同时术中椎间高度保留充分,术后椎间高度不丢失,起到体内牵引作用,术后疗效明显[15]。

很多患者对脊髓型颈椎病专业知识并不是了解得很清楚,大多数患者都带有焦虑不安的心情,有的患者及其家属以极其悲观消极的态度对待治疗的结果,患者往往没有认真进行术前的常规食道推移训练,有的患者术前仍然大量的吸烟,这些都影响到了手术的疗效,甚至有可能导致很严重的术后并发症。Fountas等的研究表明前路椎间盘摘除,椎间融合的术后26.4个月随访发现并发症的发生率为19.3%,其中术后吞咽困难的发生率为9.5%,术后血肿形成的发生率为5.6%[16];Michael的研究则表明,吸烟患者术后关节融合的优良率(66%)低于非吸烟患者的优良率(81.2%)[17]。本组患者随访过程中并没有发现有很明显的术后并发症,术前的医患沟通,详细地介绍脊髓型颈椎病的治疗以及预后,增加患者的心理顺应性,充分调动患者的主观能动性,进行积极有效的术前准备训练能在一定程度上降低术后的并发症,减少患者的痛苦[18]。

脊髓型颈椎病的病理基础主要为脊髓受到外部的压迫,这种长期积聚下来的病理损伤不会由于术后压迫的解除而在短时间的恢复,严重时甚至难以恢复。有研究表明系统的功能锻炼能显著的促进脊髓损伤后功能的恢复[19]。但是CSM前路手术患者,如果过早的颈部锻炼有可能导致植骨的不愈合、钢板的松动,甚至加剧邻近非固定关节的退变程度。因此,对于这样的患者我们要制定科学的、合理的、循序渐进的功能锻炼计划。既促进患者术后的恢复,又不矫枉过正。

随着认识和技术的提高,脊髓型颈椎病治疗应该规范统一。我们认为一体化康复治疗的整个过程中每个环节都关系着治疗的成败和治疗效果的优劣。术前的准备是基础,术中的微创操作是核心,而术后的治疗以及康复锻炼是疾病恢复的关键环节。脊髓型颈椎病一体化治疗这一理念的提出以及实施有助于发挥手术在治疗脊髓型颈椎病的极致作用。通过严格的规范治疗过程的每一个环节,把所有的环节都紧凑的连接在一起,从而使得治疗的效果达到最大,同时更加有限的降低手术的并发症,减少患者的痛苦,增加患者的满意度。

[1]Shedid D,Benzel EC.Cervical spondylosis anatomy:pathophysiology and biomechanics[J].Neurosurgery,2007,60(1 Supp1 1):S7-S13.

[2]Montgomery DM,Brower RS.Cervical spondylotic myelopathy[J].Orthop Clin N Am,1992,23:4871.

[3]Jankowitz BT,Gerszten PC.Decompression for cervical myelopathy[J].Spine J,2006,6(6 Suppl):S317-322S.

[4]Kim PK,Alexander JT.Indications for circumferential surgery for cervical spondylotic myelopathy[J].Spine J,2006,6(6 Suppl):S299-S307.

[5]张震宇,韩成龙,邵明,等.异体双手移植的一体化功能康复1例报告[J].中华物理医学与康复杂志,2002,24:597-599.

[6]金跟来,李泽奎,刘道矩.颈椎病的影像学检查及临床评估[J].中国康复医学杂志,2004,19(5):376-377.

[7]Hirabayashi K,Miyakawa J,Satom IK,et al.Operative results and post-operative progression of ossification among patients with ossification of cervical posterior longitudinal ligment[J].Spine,1981,6(4):354-364.

[8]周谋望.加强康复科与骨科合作,开展颈椎病的“一体化”治疗[J].中国康复医学杂志,2005,20(2):101.

[9]励建安.2008年中国康复医学的关键词[J].中国康复医学杂志,2008,23(2):97-99.

[10]Ashkenazi E,Smorgick Y,Rand N,et al.Anterior decompression combined with corpectomies and discectomies in the management of multilevel cervical myelopathy:a hybrid decompression and fixation technique[J].JNeurosurg Spine,2005,3(3):205-209.

[11]Cheng NS,Lau PY,Sun LK,et al.Fusion rate of anterior cervical plating after corpectomy[J].JOrthop Surg,2005,13(3):223-227.

[12]Bolesta MJ,Rechtine GR,Chrin AM.Three and four-level anterior cervical discectomy and fusion with plate fi xation[J].Spine,2000,25(16):2040-2046.

[13]Edwards CC,Riew KD,Anderson PA,et al.Cervical myelopathy current diagnostic and treatment strategies[J].Spine J,2003,3(1):68-81.

[14]Nakase H,Park YS,Kimura H,et al.Complications and long-term follow-up results in titanium mesh cage reconstruction after cervical corpectomy[J].JSpinal Disord Tech,2006,19(5):353-357.

[15]杨成林,毕郑钢,袁绍辉,等.椎间撑开颈前路减压植骨术与传统非撑开减压术治疗脊髓型颈椎病比较研究[J].中国修复重建外科杂志,2008,22:394-398.

[16]Fountas KN,Kapsalaki EZ.Anterior cervical discectomy and fusion associated complications[J].Spine,2007,32(21):2310-2317.

[17]Michael R,Dyste G,Cauthen J,et al.ACDF with cages:effects of smoking and compensation status[C].Miami,FL:the Annual Meeting of the Cervical Spine Research Society,2002-12-05-07.

[18]贾勤,谈冬艳,商丹英.颈椎病围术期的康复护理[J].中国康复医学杂志,2006,21(7):666-667.

[19]纪树荣,史伟东,杨永清,等.脊髓损伤的康复医疗[J].中国康复医学杂志,2002,17(4):203-204.