语文课堂提问中的问题结构与展开

黄 伟

(宁波大学教师教育学院,浙江 宁波 315211)

语文课堂提问中的问题结构与展开

黄 伟

(宁波大学教师教育学院,浙江 宁波 315211)

课堂提问中的问题有其内在的逻辑结构,一般有纵向、横向和树状三种,不同逻辑结构的问题自有其展开的路径,每一种结构都有它促进学生思维发展的教学价值。结合具体的课堂教学情境,问题的展开有三种常态和变式可供选择:遵循问题本身逻辑、顺应学生认知规律、切合学生的情智特点。展开问题既要考虑教学内容特点和目标,也要考虑学生如何能够更好地参与学习活动。

语文;课堂提问;问题结构;问题展开

所谓提问就是提出问题,问题是提问的核心,问题水平决定着提问的质量,也直接制约着应答者的思维水平。但是,长期以来,我们对课堂提问的研究关注更多的是提问的技巧,而缺乏对提问的内核,即“问题结构”的探查。如果提问不具有内在的逻辑结构,就很容易变成碎问和随意问,这正是没有思维质量的满堂问的根源。要追求课堂提问的有效性,就必须追寻问题的内在逻辑结构。

一、课堂提问的逻辑结构

“问题结构”表明了问题的逻辑关联。我们可以将提问的“问题结构”分为纵向逻辑结构、横向辐射结构和纵横交叉结构三类。

(一)纵向逻辑结构

在纵向逻辑结构的问题中,提问的问题结构是以链状结构环环相扣的,解决前一个问题是解决后一个问题的基础或前提。“各个分问题之间的关系是一种依赖性关系,呈链状。具体说来就是,如果把总问题分解为三个分问题,那么这三个分问题及总问题之间的关系是 a、b、c:通过解决 a而解决 b,通过解决 b而解决 c,最后解决总问题。”[1]

1.教学环节中的问题链式展开

在某个教学环节中,提出一系列问题,这些问题先后有序地逐步深入。例如,在学生预习《归园田居》这篇课文前,就可以提出以下几个问题:

①标题告诉了我们什么信息?

②标题的题眼是哪个字?

③在标题明示的信息里还有没有隐性的信息?

④作者从何而归?

⑤归向何处?

⑥为何而归?

以上六个问题中,①~③是对课文标题的理解,三个问题构成逐步深入的问题链,④~⑥是对课文思想内容的探讨,步步深入地引向对文本的理解。

问题的链状展开,既是缘于问题既有的逻辑关系,也是为了让学生便于理解一个难度较大的问题而做的精心设计。将问题分解,设计成一系列由浅入深、从易到难的疏导性、铺垫性的小问题,为思维搭建阶梯。

如课文《药》中有这样一段描写:

“(夏四奶奶)忽然见华大妈坐在地上看他,便有些踌躇,惨白的脸上,现出些羞愧的颜色,但终于硬着头皮,走到左边一座坟前,放下了篮子。”

如果直接提问:“这段描写的含义和作用是什么?”那难度就较大,因为这不仅需要综合许多的问题,而且还需要较丰富的知识和经验,会使学生思维受阻,从而降低了学生应答问题的热情。因此就可以将这一问题分解成若干个小问题,以降低问题的难度:

①这段文字描写了夏四奶奶的什么?(神情、动作)

②夏四奶奶的神情、动作,反映了她什么样的心情?(羞愧)

③夏四奶奶为谁感到羞愧?(儿子)

④她儿子是为革命而死的,应骄傲才对,为何羞愧呢?(不理解儿子)

⑤连母亲都不理解儿子,这说明了什么?(辛亥革命脱离群众)[2]

这样的一个问题链,就能使学生对语段的含义和作用有比较明确的认识,由于搭建了阶梯,师生之间展开对话便有了线索和基础。如果难度太大,即使是很有蕴涵的“好问题”,把学生问得瞠目结舌,也不能达到预期的效果。

2.课文教学的问题链式展开

有时,一节课或整篇课文的教学就是由一个“问题链”来展开的。如高中语文课文《十八岁出门远行》的一段教学设计:

①小说主要讲了什么事情?涉及了哪些人物?

②小说中的“我”一直在寻找什么?寻找的过程及结果怎样?

③寻找“旅店”的过程中,出现了哪些不合情理的事?

④这些荒诞情节在小说中起什么作用?

⑤“旅店”在小说中有什么象征意义?

⑥在寻找“旅店”的过程中,主人公的情绪有什么变化?原因是什么?[3]

六个问题前后相续,这六个问题解决了,本节课的教学内容基本就完成了。

3.教学单元的问题链式展开

不仅是一篇课文,即使是一个教学单元甚至某一学科模块也可以运用问题链的结构来展开,英特尔未来教育在这方面已有较好的教学尝试。

“英特尔未来教育”把问题分为三类,即基本问题、单元问题和内容问题。“英特尔未来教育”认为,为了在学科教学中达到持久性的理解,必须利用具有挑战性的、深层次的问题来揭示一个学科的丰富和复杂的内涵,此类问题被称为“基本问题”,这类问题直接指向学科的核心思想。它们存在于各个研究领域那些最具历史重要性和最有争议的问题或论题中。学科基本问题对学生来说,可能太宽泛、太抽象,甚至不着边际。因此需要设计比较具体的问题来引导和指导学生对基本问题的探究。“英特尔未来教育”称这类问题为“单元问题”,它们为基本问题提供了学科特定的主题和信道。此外,那些指向事实性知识的问题,“英特尔未来教育”称之为“内容问题”,它们为学习者研究单元问题并进行探究基本问题提供知识和技能基础。“基本问题”、“单元问题”、“内容问题”不仅用于课堂教学的问题设计中,而且它还更多地渗透在相对完整的教学板块和教学单元中。这三个问题构成了套接关系,但就其问题解答和解决的深入度来讲,它们是链状关系。

纵向展开的逻辑结构的问题设计,有时是先提问一个较为潜在的深层问题,然后再设置一个个小问题如剥笋抽丝般一步步地进入到问题的内核之中,最终达到深入理解的目的;有时,从某一表层的、细小的问题切入,穷“问”不舍、步步进逼,直到挖出一般性问题背后的、深层的意蕴,经历并体验着曲径通幽、柳暗花明的智慧之旅。

(二)横向辐射的问题结构

在横向辐射的问题结构中,有一个中心问题,这个中心问题向四周散射出若干个小问题,理解、解决了这些若干个小问题也就可以理解、解决中心问题了。然而,与纵向逻辑结构不同的是,各小问题之间是并列展开的,它们或起点或终点,但都直接指向中心问题,仿佛车轮的轴与辐的关系。

在上文述及的《十八岁出门远行》的教学设计里,执教者为了学生更好地理解课文,提供了多种阅读理解的视角。《十八岁出门远行》这篇小说无论在内容上还是在形式上都与传统小说明显不同,这为教学从不同角度切入提供了可能。

从关键词“旅店”切入。“旅店”一词在小说中共出现了 19次,主人公在文中不断地重复要寻找“旅店”,最后发现“旅店”竟是那遍体鳞伤的“汽车”,小说中的人、事、情几乎都与“旅店”(汽车)有关,可以“旅店”为辐射源生发联想,引出讨论、探究的话题。

从关键句切入。类似“我还没走进一家旅店”的句子竟在小说中出现了 5次,结尾部分的“我一直在寻找旅店,没想到旅店你竟在这里”和它们遥相呼应,这句话为什么不断出现?与文章主旨有什么关系?

从情节切入。这篇小说中有哪些荒诞的情节?这样写的目的是什么?

从情绪切入。主人公在寻找旅店的过程中,情绪的不断变化,构成了小说的一条线索。情绪是怎样变化的?[3]

教师设计了上述四个方面的理解入口,这四个方面不分先后,既可以综合考虑,亦可择其一个侧面。“条条大道通罗马”,均可通达课文的主旨内核。

(三)树状的问题结构

所谓“树状问题结构”就是纵向问题结构与横向问题结构的组合。事实上,纵向的链状问题结构和横向的辐射问题结构经常在教学中综合使用。对纵向链状问题结构的某一环节进行拓展、分解,就成为横向辐射问题结构,反之亦然。纵横展开的问题我们可称为“树状问题结构”。即,总体上,问题向纵深延伸,但在某一问题环节分开枝丫、分门别类地探究,便构成了树状问题结构模型。

问题的“多维度理解”从思维方法和思维向度上说,所展开的问题是横向辐射结构。对学科问题加以多侧面理解,即对某一个问题我们可以从多种角度加以剖析,以获得对问题透彻的、全面的认识。开辟一种认识视角就会有新颖独特的发现,综合多种视角就会对问题获得更为全面的认识。下面,我们试以“理解六维度”加以说明。

解释,是指对事物进行合理、恰当的论证说明。该维度涉及的问题是:为什么会这样?用什么来说明此类事件?用什么来说明此类行动?怎样说明?它与什么相联系?它是怎样起作用的?有什么含义?

释译,是指能够提供有意义的阐释、叙述和翻译。该维度涉及的问题是:讲述意味着什么?为什么它会如此重要?它是什么?它与我有什么关系?它在人类的经历中和整个学科中说明了什么?怎样才能言之有理?

应用,是指一种能将所学知识有效地应用于新环境的能力。该维度涉及的问题是:我们如何应用所学的知识和技能?用在何处?我们如何对自己的思想和行动进行校正以适应特殊情况的需要?

洞察,特指观点深刻并具批判性。该维度涉及的问题是:从谁的立场出发?从哪一个有利的立场上去考虑?需要明确考虑什么样的前提预设?哪些观点需要阐明?哪些已经得到确证?论据是否足够?是否合理?这些观点的优缺点是什么?是否可信?其局限性是什么?

移情,是指能够深入体会另一个人的感情和观点的能力。该维度涉及的问题是:这对你意味着什么?对于我所没了解的,他们了解了什么?如果我要理解,我需要哪些经验?当我对某事某物某问题有所感受时,对方的感受是什么?

自识,是指一种能够认识到自己无知的智慧,以及能够理智地认识自己思维与行为模式的优势及其局限性。该维度涉及的问题是:我如何形成自己的观点?我的理解力局限何在?我的盲点何在?因为受制于偏见、习惯、思维或行为方式,我容易对什么产生误解?[4]

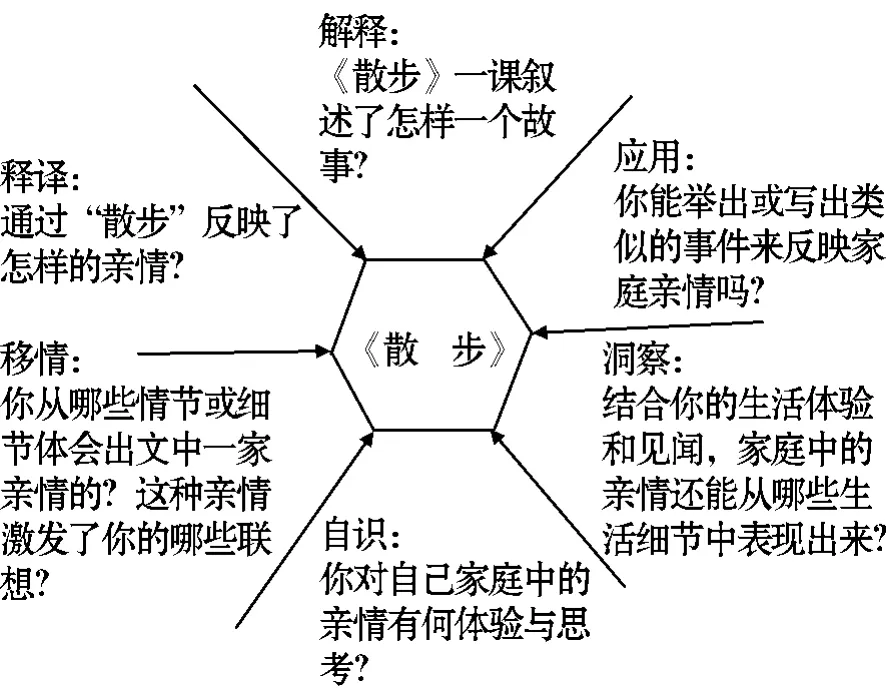

我们试以人教版七年级的一篇课文《散步》为例,图示如下:

上述“散步”问题我们既可以从六个维度提出问题,也可以对六个维度的每一个维度进行深入的追问与思考。这样,在问题横向辐射展开的同时,也可以形成纵向的链状结构。

二、课堂提问的问题展开

我们探讨问题结构旨在清晰地说明课堂提问的序列。序列标明了提问的先后顺序和难易程度,而提问的顺序恰当和难易适度是达成有效提问的根本途径。

问题结构体现学科知识的逻辑结构,揭示出学科知识建构的历程与理路;提问序列体现了教学的逻辑结构,表现出教学的科学性与艺术性。问题结构可以体现学科知识的组织体系,提问序列则反映了教学组织与设计的思路。通常情况下,提问序列应该顺应问题的逻辑结构,这样才能更好地认识和把握问题或学科的逻辑结构,但又并非完全趋同,原封不动地套用。可以根据教学的实际情境、学习者的需要进行重组、改装、变序。有以下三种常态和变式:

(一)提问按照问题的内在逻辑来展开

按照学科问题本身的逻辑结构来设计提问序列,这在数理学科中最为常见,一般先由条件 (已知),再到推理 (运算)过程,最后到结论 (答案)求证,体现了学科知识的因果逻辑链。在写作教学中,设计的问题序列也常常按照文章构成、生产过程的逻辑来安排。在研究性学习中,我们大多依照科学研究的路子来对问题进行探索或求解。例如,周一贯老师在“怎样进行研究性阅读”的课题研究中,向我们展示了这样一个课例:

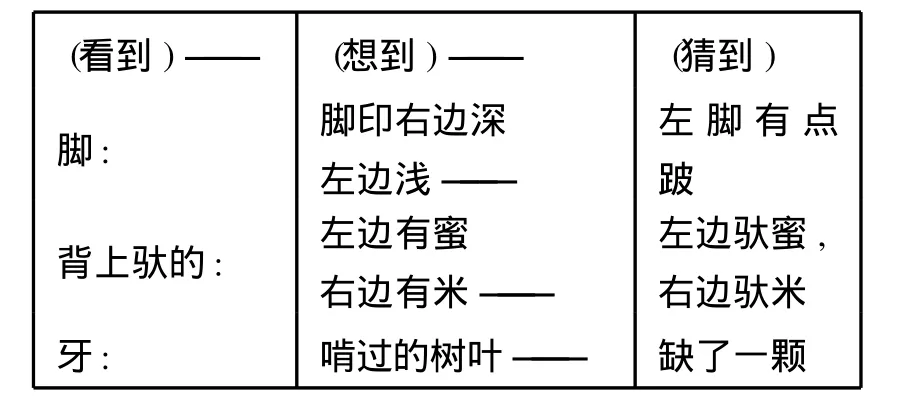

课文《找骆驼》的课堂教学片段执教教师在诵读课文时,先要学生提取课文中的“显信息 ”:从骆驼的“脚 ”、“背上驮的 ”、“牙 ”三方面,老人“看到了什么?”,从中又“猜到了什么?”要求学生在诵读的基础上自告奋勇地将问题写到黑板上来:

教师在学生热烈参与的情况下,通过“显信息”的提取,既实现了对初读课文成果的检查和巩固,又引出了思考:老人是怎样一步一步地推想,才能猜得那么准确?请同学们再仔细地读课文,去研究一下老人是怎么一步一步想过来的?这样,学生从收集、揣摩课文的“显信息”中去挖掘出课文的“隐信息”(老人的思考过程),有效地锻炼了学生分析、处理信息的能力。[5]

这个课例的成功,很大程度上在于教师把课文中老人的推理过程与学生学习的过程巧妙地整合起来,让学生在类似智力游戏的“问题解决”中,既理解了课文,又得到了思维方法的训练。

(二)提问按照对问题的认知规律来展开

人类认知事物大体遵循从具体到概括、从直观到抽象、从形式到实质、由浅入深、由表及里的路径,这体现了人们认识事物的总体特点。所以教学提问序列可以遵照这一逻辑顺序来展开,即先设计相对容易、浅显、直观的问题,然后推向复杂、深奥、抽象的问题。美国百科全书基金会以安徒生童话《丑小鸭》教学为例,区别了教学中的三类问题:一是事实性问题,如在《丑小鸭》中,老鸭子脚上的红蹼有什么重要性?二是解释性问题,如在《丑小鸭》中,为什么母鸡和猫认为它们的生活方式应该强加给别人?三是评价性问题,如在《丑小鸭》中,如果一个人觉得他自己的生活方式比别人的好,他应该把这样的生活方式强加给别人吗?

在《美国语文》的一篇课文《在立宪大会上的演讲》中,有这样一组课后练习:①富兰克林通过第一段中他的“坦白”,取得了什么效果?②为什么富兰克林承认宪法中的“错误”?③富兰克林为“公共利益”压抑自己的观点的目的是什么?④富兰克林的演讲的整体结构产生了怎样的效果?解释原因。⑤富兰克林在他的《自传》节选中,详细描述了他试图达到道德完美境界的努力。把那篇文章中所描述的年轻的富兰克林和发表这篇演讲的富兰克林进行对比。[6]

这组练习题的设计,遵循了由浅入深的认知规律,即:解释→推断→分析→评价→联系比较,思维层次不断加深和扩展。

同时,这类提问序列基本上也是按照了布卢姆的认知层级水平,即由低到高递进的,这也是教学提问常用的逻辑序列。

(三)提问要顺应学习者的情智特点来展开

人类天生具有好奇心和审美性向,教学提问可以充分利用人类这一优良的禀赋来发展情感和思维。于漪老师就非常善于利用人类的这一心理吸引学生进入主动学习的情境,在讲授《孔乙己》这篇课文时,她在上课伊始的导语中设计了两个悬疑:

“凡是读过鲁迅小说的人,没有不知道孔乙己的,也无不被这个苦人儿的形象所感动。据鲁迅先生的朋友回忆,鲁迅在世的时候,对自己创作的小说,最喜欢的是《孔乙己》(学生没有这个知识,一听耳朵就竖起来了)。鲁迅为什么最喜欢《孔乙己》呢?它是以怎样的鬼斧神工之笔来塑造这个苦人儿的形象的?读后请大家回答。(接着,又提出另一个悬疑)有人说古希腊的悲剧是命运的悲剧,莎士比亚的悲剧是主人公性格的悲剧,而易卜生的悲剧是社会悲剧。悲剧一般是使人泪下,而我们在阅读《孔乙己》之后,眼泪不会夺眶而出,而是内心感到一阵阵的痛楚,这究竟是命运的悲剧、主人公性格的悲剧,还是社会的悲剧?[7]

这种提问序列充分考虑到了学生的好奇心、智慧的紧张与节奏以及他们审美愉悦的感受。顺应学习者的情智特点的提问设计常常以故事 (情境、悬念、激疑)的形式来设计问题,因而它最能体现教学的魅力。

遵循什么样的逻辑序列来设计提问,则要更多地考虑到学科内容的特点和教学目标,同时还要考虑到学生如何能够更好地参与学习活动。

“实际上,我们必须把课程内容的主题与结论性陈述转换成问题的形式。当前多数的课程结构及陈述都犯了以下错误:把课程的核心内容以陈述事实的句式组织起来,而没有用一种高度概括的问题形式加以组织,这种概括本来可以通过对课程内容的质询推导出来。……不仅仅是教学,整个课程设计都应该使学生意识到,学习过程表现的是一种问题——回答——再问题的环状连接形式。课程设计的关键是要通过提出适当的问题来激发学生的思考。”[4]

[1]丁念金.问题教学[M].福州:福建教育出版社,2005.

[2]杨长征.语文教学“问”论[J].广西财政高等专科学校学报,2004(9).

[3]杨小波.“十八岁出门远行”教学设计 [J].语文建设,2005(1).

[4]Grant Wiggins&Jay McTighe著,么加利译.理解力培养与课程设计[M].北京:中国轻工业出版社,2003.

[5]周一贯.“研究性阅读”教学探索[M].上海:上海教育出版社,2004.

[6]富兰克林,马克·吐温著,马浩岚编译.美国语文[M].北京:中国妇女出版社,2008.

[7]黄麟生,林润之.语文教学技能培育教程[M].南宁:广西人民出版社,2006.

[责任编辑:况 琳 ]

Structure and Development of Questions in Asking Questions in Chinese Class

HUANGW ei

(CollegeofTeachers’Education,NingboUniversity,NingboZhejiang315211,China)

The logical structure of questions in asking questions in c lass can be divided into vertical,horizontal and tree diagram ed,which have their own ways to develop and each structure has teaching value to motivate students’mental development.Combined with classroom teaching,there are three types of development of questions:obeying problem’s logic,consistence with students’cognitive ability,and suiting students’personalities.The development of questions should put both character and aim of teaching con tent,and how students can participate in learning activities better into consideration.

Chinese;asking questions in c lass;structure of problem;development of problem

G622.4

A

1009-7228(2010)03-0034-05

2010-05-15

黄伟,宁波大学教师教育学院教授,博士。