说“仁义”

王 雪

一 “仁”“义”造字原理及伦理原则和道德理想

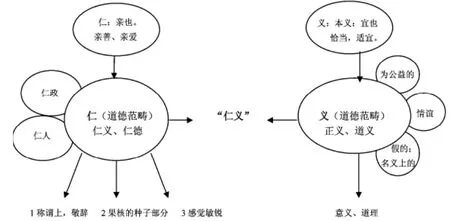

“仁”《说文解字》释为:“亲也,从人从二。”本义是人际之间亲善、友爱。会意造字,“亲”指父母、亲人、亲戚,又有友爱、亲爱之意。清人段玉裁《说文解字注》云:“独则无耦,耦则相亲,故字从二。”甲骨文时代“仁”可能仅有“亲善”义,最早见于《尚书·金縢》:“予仁若考”,是指一种好的品德。《国语·周语下》:“言仁必及人。”所以,“仁”是由“爱亲”扩展为“爱人”。

孔孟时代,“仁”已经用作道德范畴而广泛使用。《左传》、《国语》中多处提到“仁”,孔子首先建立了以仁为核心的“仁学”,强调了以氏族血缘关系为基础的亲亲、尊尊原则。

(1)泛爱众而亲仁。(《论语·学而》)

(2)仁者,义之本也,顺之体也,得之者尊。(《礼记·礼运》)

“仁”作为道德范畴产生一些词群,如:仁化、仁方、仁育、仁言、仁董、仁宇、仁瑞、仁气等。其核心义仍然是人与人之间相互亲爱,但因其文化地位的提升导致语义的延展,“仁”也释为“仁政”,即在政事上主张仁。比如仁术、仁策等。“仁”也多释为“仁人”,即具体化为具有这种道德的人。“仁”的语义延伸主要关涉修身治世,我国传统思想最重要的内容可能主要是上述两项吧。

“仁”作为传统思想的至高范畴,“仁”进一步引申为敬辞,用在称谓前,如词语:仁兄、仁弟、仁伯、仁王、仁公、仁君等等。“仁”和一些单音语素结合成词,也同样提升了地位,如灵芝等不寻常的草称为“仁草”,乌鸦称为“仁鸟”。

“义”的本义有多种解释,《释名·释言语》:“义、宜也。段玉裁《说文解字注》:‘义,己之威义也。’会意造字,‘义’之本训谓礼容各得其宜,礼容得宜则善矣。”宋徐铉注《说文解字》曰:(義)“与善同意,故从羊。”義、善、美上部都是羊,说明三者意思相近。可知,“义”即礼容得体,并进而引申有“善良”之义。如义问、义终、义养等。

“义”后又引申为思想行为符合一定的准则。既是人们一种内在的道德观念,又是行为主体的道德理性原则。孔孟时期,“义”被提到了新的高度。

(1)君子义以为上。(《论语·阳货》)

(2)君子之于天下也,无适也,无莫也,义之于比。(《论语·里仁》)

《五辅》中从七个方面列举了符合义的行为,将“孝悌慈惠,恭敬忠信,中正比宜,整齐撙詘,纤啬省用,敦懞纯固,和协辑睦”称为义之七体。许多词语由此而来,取“道义、正义”之义,如义事、义行、义死、义人、义方、义心、义师、义不容辞等等。

在儒家学说中,一方面,“义”是处理人际关系的至高价值准则,对人际关系的调节首先表现在语言上,引申“情谊”。如义兄弟、义绝、义友、义侣等。进一步发展,将“因抚养或拜认造成名义上的亲属关系”也在前面带上“义”,以体现崇高的道德和人伦思想。如:义父、义男、义女、义子、义女、义母、义儿等。另一方面,“义”作为儒家至高道德行为规范,也引申为“合乎道义、正义或公益的”,强调人中正无私的道德情操。如:义浆、义冢、义愤、义从、义钱、义孝、义丁、义井等等。就连能给人们带来便利的人造部件,也给他们带上了“仁义道德”的色彩,称为:义手、义齿、义肢、义眼、义髻等。

“义”先是一种人伦之理,后被上升为一种天理,即“天下之通义”,进而“义”被引申为“意义、道理”。朱熹说:“义者,天理之所宜。”如义旨、义言、义位、字义、文义、义项、义素、义类、义味等。

出身于西洋与东瀛的两位剑客,来中原游历,在江湖盟后期各担任过一年的盟主。这也是异国人能担任一方之主的罕见例子。

“仁”、“义”的词义引申及词群构造情况见下图。

二 作为文化符号的“仁”和“义”在孔孟思想中的地位

“仁”和“义”本是日常词语,由于文化的强化阐释和强化使用形成了特定的文化意义。思想家借助“仁”“义”阐述新的思想,而且作为核心概念反复使用,日常用语通过隐喻的方式就发展成文化符号。这样,“仁”和“义”的功能不仅在表达概念,还在建构文化,这是一个“从散漫无涯的概念到整体体统的文化思想、文化体制和文化模式”的构建过程。”(戴昭铭《文化语言学导论》)

“仁”最早在《尚书》中仅出现6次,但在《论语》中出现了109次,《孟子》中出现157次;“义”在后两本书中使用频数分别是103次和53次,在伦理道德语义范畴内,“仁”和“义”的出现频数极高。《左传》、《国语》《论语》中都不见“仁”“义”连用,“仁”“义”合在一起使用,见于《老子》、《墨子》、《庄子》、《管子》等书。“仁”“义”的结合和它们在孔孟思想中的地位密切相关。

“仁”与“义”,一个是维系亲情;一个是卫护公道。在《论语》一书中,“仁”是思想核心,“义”的地位仅次于“仁”,在“仁、义、礼、智”四德目中,“仁”和“义”是第一层次,仁义高于礼智,它们是儒家道德观念中处理人际关系的情感基础和和价值准则,已称为一个普遍概念和哲学术语。

儒家的“仁义之辨”,由孔子,经由子思,到孟子奠定“仁义内在”的理路。孟子开始把“仁”和“义”并举,说明“仁”和“义”在道德内涵上的密切关系。“仁,人之安宅也;义,人之正路也。”意思是说“仁”是道德精神安居的地方,“义”是达到“仁”的正确的道路选择,二者是“体”与“用”的关系,“仁”是“义”的归旨,“义”是“仁”的实现之路,从而实现“仁”与“义”的高度统一,以此打破内、外、公、私之说,实现“家天下”的理想。

在文化的强化阐释和强化使用中,儒家思想的两个至高道德符号“仁”“义”并称指仁爱和正义,后来用“仁义道德”指儒家所提倡的仁爱正义等总的行为标准。“仁”可以和其他表示道德伦理的语素结合,如:仁和、仁信、仁洽、仁恤、仁宥、仁柔、仁矜、仁勇等,但都没有“仁义”所涵盖广泛的道德内涵,这主要是“仁”“义”作为文化符号在儒家思想中的地位决定的。

三 “仁义”观念的历史命运演变及语言使用中的表现

据张岱年先生考:墨子最早提出“仁义”一词。墨学中最高范畴是“义”,所谓“万事莫贵于义”。但道家摈弃“绝仁弃义”,《老子》“大道废,有义”,《庄子·齐物论》“仁义之端,是非之涂”,也使用了“仁义”一词。我们推测,“仁义”是当时人们常用的词语。以前曾单独出现的字词“仁”“义”,被组合成一个新的复合词,人们开始使用“仁义”概念时,并不关心它的确切内容。《墨子》、《老子》、《庄子》等都没有对仁、义的关系作具体的论述。

孔子认为“仁”的核心是立己立人,而立己立人的标准是“礼”,从而将“仁礼”并重。孟子将“仁”与“义”联系起来,在《孟子》中出现24次。孟子的“仁义”是伴随着“居仁由义”、“仁义内在”的思想而提出来的,因而具有特殊意义。张岱年先生说:“仁是孟子所宣扬的最高道德原则,其学说的核心则是仁义。”《孟子》中“仁义”主要有下面三种意义:1.抽象的思想、学术、原则、法则等。2.指意志的法则、准则。3.指道德实践的内在根据。仁义无论在作用和内容上都没有超出仁。不过,孟子将仁、义统一起来,完成了“义外”到“义内”的转变,具有重要意义。

西汉董仲舒将儒家学说宗教化,把“仁”和“天道”结合起来,以为“仁义”乃天的意志。程颐、朱熹等将仁视为世界之本源。陆九渊将“仁义”解释为“人之本心”。近代康有为、谭嗣同皆以“爱力”释“仁”。从中国传统哲学的维度看,各家对“仁义”看法虽有不同,但仁、义均内在于心,成为道德实践的内在原则和根据。就“仁”是“人心”、是最高的概念而言,“仁”可以说包含了“义”,就“义”是具体的行为准则和规范而言,“仁”又生发出“义”。因此,“仁义”应是理想性、前瞻性的道德准则,是至高境界的道德情感。“仁”和“义”也在人名中高频出现,在七地区人名用字频度调查中,“仁”出现了781次,频度23.8%,“义”出现862次,频度26.2%,出现频率很高。现今有许多与“仁”“义”有关的词语用来表示道德理想,如:仁心、仁至义尽、仁爱、仁慈、仁道、仁厚、当仁不让、见仁见智、仁者见仁,智者见智、道义、义务、义兵、义法、义勇、义无反顾、义气、义路、义正、义主、义形于色等等。

四 “仁”“义”语义演变的动力因素

著名英国语言学家帕默尔曾经说过:“学者们早已认识到,对意义变迁作出纯逻辑的分类是徒劳无功的,因为两种或更多的不同过程可以得到完全相同的语义结果。发现决定意义变迁的动力和条件才是有兴趣的。”那么,推动“仁”“义”词义发展的原因和动力是什么呢?

首先,语义的弹性机制。语义的发展具有明显的张力,随着使用频率的增加,各种类似用法的概括就形成新的词义。“仁”本义是人际之间亲善、友爱。“义”本义作“宜”解,释为“恰当,适宜”。由于文化的强化阐释和强化使用形成了特定的文化意义,词义弹性机制使“仁”和“义”从日常用语发展成体现儒家伦理原则和道德理想的重要文化符号,并产生新义。

其次,语言心理联想机制的劳动。儒家文化是中国传统文化的主干,具有举足轻重的地位,中国人将“仁义”作为伦理和道德的最高范畴,比附联想的文化心理也表现在语言中,于是产生了以“仁”“义”为核心的词群。

再次,社会文化发展的推动。文化的产生、发展与人们的认识的产生、发展同步,包括技术的进步、价值观念的变化和制度的更迭等等,这些也都体现在语言上。孔孟学说奠定了“仁义”的文化地位,“仁义”称为至高伦理道德的代名词。后来历代学者对“仁”和“义”的诠释推动了语义的发展。

五 结语

“知识·语义”是涵盖汉语词汇系统的最高范畴。我们探讨了“仁”“义”语义引申演变过程,发现“仁”和“义”的引申发展脉络具有相似性,它们在认知词汇系统中处于同一范畴,这种相似性促使“仁义”紧密结合,赋予特定的文化内涵。在这个过程中,文化隐喻是这些词语语义演变的动力因素。

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑部.现代汉语词典(第五版)[Z].北京:商务印书馆,2008.

[2]汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处.汉语大词典[Z].汉语大词典出版社,1993.

[3]徐中舒.汉语大字典[Z].四川辞书出版社,1995.

[4]武汉大学古籍所.故训汇纂[Z].北京:商务印书馆,2003.

[5]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.倒序现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,1987.

[6]中国社会科学院语言文字应用研究所汉字整理研究室.姓氏人名用字分析统计[Z].北京:语文出版社,1990.

[7]商务印书馆编辑部.辞源[Z].北京:商务印书馆,1982.

[8]夏征农.辞海(缩印本)[Z].上海:上海辞书出版社,1999.

[9]戴昭铭.文化语言学导论[M].北京:语文出版社,1996.

[10]韦政通.中国文化概论[M].湖南:岳麓书社,2003.

[11]曹刚,唐凯麟.重释传统——儒家思想的现代价值评估[M].上海:华东大学出版社,2008.

[12]冯英.汉语义类词群的语义范畴及隐喻认知研究[M].北京:北京语言大学出版社,2009.

[13]戴昭铭.文化隐喻和语义演变[A].第九届汉语词汇语义学研讨会,新加坡国立大学,2008.7.13—17.