论刑法谦抑性思想指导下聚众淫乱行为的部分去罪化改革

段宏磊

(山东大学 法学院,山东 济南 250100)

论刑法谦抑性思想指导下聚众淫乱行为的部分去罪化改革

段宏磊

(山东大学 法学院,山东 济南 250100)

聚众淫乱行为既不能完全保留,也不能完全去罪化,而应根据其是否私密、是否有未成年人参与的不同情形进行部分去罪化改革。我国刑法也应借鉴西方国家对待性犯罪的一般立法例,将第301条修改为:在公共场所聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的,依照前款的规定处罚。

谦抑性;聚众淫乱罪;去罪化

现行我国刑法第301条所规定的聚众淫乱罪,系1997年刑法从原1979年刑法“流氓罪”中分化出的罪名。根据该条的规定,“聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制”。所谓淫乱,根据通常的观点,“一般为群奸群宿、性变态行为,如鸡奸、兽奸等严重败坏社会良风美俗的行为”[1]。长久以来,由于这个罪名常年处于未被实行的状态,其所引起的关注并不算多。但是,2010年初的大学教授“换妻案”将这一罪名推到了风口浪尖上来,关于聚众淫乱罪的存废问题引起了学界的激烈争论。支持该法条正当性的学者多站在维护社会公共秩序和善良风俗的角度;反对该法条的学者则认为这是典型的无被害人的罪名,应进行无罪化改革。笔者则认为,现行刑法所规定的聚众淫乱罪既不能完全认可,也不能完全废除,应以刑法的谦抑性价值为指导思想对其进行部分去罪化改革。

一、聚众淫乱行为的复杂性

(一)私密的、无未成年人参与的聚众淫乱行为是无被害人的行为

“无被害人犯罪”概念的首次提出者是美国学者埃德温·舒尔,对于这个概念的内涵,“从字面上看是指没有被害人的犯罪活动;从本质上理解是指保护法益不明的犯罪。主要包括赌博、卖淫、乱伦、通奸、自杀、吸毒、堕胎等行为”[2]255。在这个角度上,赞成废除聚众淫乱罪的学者多以该罪无被害人作为其重要论据,如李银河教授即认为“如果说淫秽品和卖淫两项虽然没有受害者,但却属于商业化的性活动,那么‘聚众淫乱’就不仅是无受害者的性活动,而且没有商业性,只不过是一些个人违反社会道德的私下行为”[3]83。

但是,笔者认为,对所有聚众淫乱行为都无被害人的断言过于绝对。从无被害人犯罪的含义来看,它“往往还具有私密性、平等性、自愿性等区别于其他犯罪的特征”[2]255,否则,其无被害人性的特征就很有可能消失。具体到聚众淫乱行为上来,其自愿性与平等性是没有任何问题的。参与淫乱活动的每个人都是自愿的,绝对不存在被强迫的情形,“如果以暴力、胁迫或者其他强制方法强迫妇女参加聚众淫乱活动,则视行为性质与具体情况认定为强奸罪、强制猥亵妇女罪或者实行数罪并罚”[4]776,此时,“聚众淫乱罪”本身已经不能适用于对该种情形的聚众淫乱行为进行评价。从平等方面上来看,参与淫乱活动的每一个个体都平等地享有意思自治、对等地参与淫乱行为,相互之间绝不存在顺从或被奴役的情况。虽然“换妻案”中“换妻”(wife swapping)一词的说法容易引起别人产生男女不平等的看法,但这只是在文字表述上产生的误解而已,女性在“换妻案”中并不处于低于男性的地位。事实上,这类行为在西方国家已经改为更能彰显男女平等的词汇“换偶”(spouse swapping),后来又出现了“多对配偶性活动”(co - marital sex)这一说法[3]151。

但是,并非所有的聚众淫乱行为都是私密的,虽然“性聚会”、“换偶”等聚众淫乱的常态行为是在私密地点进行的,但我们不能完全排除公开的或半公开的聚众淫乱行为。这种行为虽然少之又少,但一旦发生,对社会公共秩序和善良风俗的侵害必然是巨大的,在这种情况下,由于有不特定第三人接触聚众淫乱行为的可能,其善良心灵、道德感必将因此而受到影响,“无被害人犯罪”的说法也将不复存在。另外,在有未成年人参与淫乱行为的情况下(不仅是指未成年人的直接参与,也包括协助参与、旁观等行为),即便聚众淫乱行为是在私密、自愿、平等情形下进行的,该未成年人也必然遭遇生理、心理等方面的侵害,不利于其健康成长。在这种情形中,说聚众淫乱行为“无被害人”更是站不住脚的。

综上所述,并非所有的聚众淫乱行为都是无被害人的,我们只能说,私密的、无未成年人参与的聚众淫乱行为是无被害人的。

(二)公开的、有未成年人在场的聚众淫乱行为是侵犯社会性秩序和公民善良风俗的行为

支持聚众淫乱罪的学者认为,聚众淫乱行为是对我国社会公共秩序尤其是性秩序的侵犯,对公民善良风俗有重大的、恶劣的影响。更有学者认为,即使是私密的、无未成年人在场的聚众淫乱行为也不是没有被害人的行为,因为不能“把受害当事人的范围缩小到个人,把国家、社会和团体都排除在外……聚众淫乱罪有受害者,其受害者是社会公众”[5]51。笔者认为,这些观点均有失偏颇。

对聚众淫乱行为的争论,实质上是性权利的保护与限制的争论。在通常情形下,合法性权利的行使应遵循私密性、无害性和权利推定三大原则[6]。所谓私密,即性行为要区分场合,通常不宜公开;所谓无害,即性行为要区分对象,不能危害他人;所谓权利推定,即性权利领域内法不禁止皆自由。只要不超出这三大原则,对性权利的行使都应该认为是正当的。李银河教授则把多数社会约定俗成的性活动原则简练地概括为“自愿、隐私、成人”,其核心内容与上述三原则并没有本质区别。具体到聚众淫乱行为上来,私密的、无未成年人在场的聚众淫乱行为完全符合上述三大原则。在非公开状态下进行的聚众淫乱行为是不可能对社会公共秩序造成巨大影响的,即使存在一定程度的影响,这种影响也绝对到不了非要动用刑法进行规制的地步,如果把这种情形下的聚众淫乱行为也归为犯罪,将会“人为地扩大了刑法保护的范围,有违法益侵害理论,更缺乏入罪的社会合理性基础”[7]。不仅如此,如果非要对私密情形下的行为追究其侵犯公共秩序的责任,那么这种责任也是以公权力对私权的非法侵犯(如非法搜查或非法侵入私人住宅)为前提的,否则,我们无法找出私密状态下的行为被公众所获知的渠道。

综上所述,只有公开的、有未成年人在场的聚众淫乱行为是对社会性秩序和公民善良风俗的侵害,而在其他通常情形下,聚众淫乱行为顶多是一种个人生活的放纵,是个人自由处理自己身体的体现,无须刑法进行规制。

二、现行刑法“聚众淫乱罪”规定的谦抑性价值观分析

所谓刑法的谦抑性价值,根据陈兴良教授的观点,是指“立法者应当力求以最小的支出——少用甚至不用刑罚(而用其他刑罚替代措施),获取最大的社会效益——有效地预防和控制犯罪。”[8]更有学者通俗的解释为“刑法作为一种制裁手段,在现实生活中能不用就尽量不用到,要表现刑法的谦和性,不张扬,作为调整社会的多种手段中的一种,统治者能够用民事、经济以及一些非诉手段进行社会治理的,就应该不启用刑罚手段”[9]。刑法谦抑性价值的最终要求归结到两个方面,“第一方面在于刑法实施的范围,第二个方面在于刑法(抑或刑罚)实施的程度”[10],前者要求刑法进行非犯罪化或去罪化改革,即把“可归罪可不归罪”的行为排除在犯罪圈之外,反对“泛罪化”的做法;后者则要求刑法进行非刑罚化或轻刑化改革,即把“可罚可不罚”的行为免于刑事处罚、“可重罚可轻罚”的行为免于重罚,反对“泛刑罚化”或“重刑化”的做法。

具体到聚众淫乱行为上来说,刑法的谦抑性价值要求我们严格限制聚众淫乱罪的定罪范畴,防止“泛罪化”、“泛刑罚化”与“重刑化”的做法。“认定本罪时应严格区分罪与非罪的界限,尤其不能按字面含义从形式上理解本罪的罪状”[4]776。在这一方面,现行刑法的规定已经有所体现,但仍存在诸多不足。

(一)现行聚众淫乱罪规定对谦抑性价值的体现

我国刑法第301条是现行刑法对聚众淫乱罪唯一进行涉及的条文,该条的全部内容是:“聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的,依照前款的规定从重处罚”。尽管此规定有诸多不当之处,但其内容并没有摆脱刑法谦抑性价值的约束,字里行间仍能体现出谦抑性价值的基本精神(尽管这种体现是不足够的,是被“阉割”了的谦抑性价值),具体来说,这主要表现在以下两个方面:

其一,对“聚众淫乱罪”的部分犯罪分子进行去罪化,只惩罚首要分子和多次参加的分子。根据刑法301条对聚众淫乱罪的规定,并非所有从事聚众淫乱行为的人都会受到刑罚处罚,而是只处罚首要分子和多次参加的分子,这就在很大程度上使参与淫乱行为的多数人免于被归为犯罪,这种做法是可取的。而被免于归为犯罪的聚众淫乱分子,其行为将受到行政法的违法性评价,并将受到行政处罚。根据我国《治安管理处罚法》第69条的规定,参与聚众淫乱活动的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上1000元以下罚款。这正是用行政处罚取代刑事处罚、限制刑罚手段处理社会问题的谦抑性价值的体现。

其二,通过严格限制法定从重处罚类型的方式,实质上对“聚众淫乱罪”的部分犯罪分子进行了轻刑化处理。聚众淫乱罪只有一例法定从重处罚情形,即第301条第二款所规定的“引诱未成年人参加聚众淫乱活动的,依照前款的规定从重处罚”。这既体现了对有未成年人参与和无未成年人参与的聚众淫乱行为的区别对待,加强了未成年人权利的保护,又限制了该罪从重处罚的类型,变相的对一般的聚众淫乱行为进行了轻型化的处理。

(二)现行聚众淫乱罪规定对谦抑性价值的违背

由于聚众淫乱行为的复杂性,刑法在对聚众淫乱行为进行规制时,必须对私密的与公开的、无未成年人参与的与有未成年人参与的行为进行严格区分,否则将会造成泛罪化或泛刑罚化的结果,这有违谦抑性价值的精神。而我国现行刑法的规定虽然在一定程度上体现了刑法的谦抑性,但仍然是不充分的,是被人为“阉割”过的谦抑性。这主要体现在以下两个方面:

其一,未区分私密的与公开的聚众淫乱行为,使聚众淫乱罪的涵盖面过广,造成了“泛罪化”的结果。从笔者前文的论述可以看出,私密的聚众淫乱行为既没有被害人,也不会造成对社会秩序和善良风俗的恶劣影响,完全是公民自由处分身体权利的体现。因此,对于这种情形的聚众淫乱行为,应进行去罪化改革,不应将其纳入犯罪圈范围内。而现行刑法虽然规定只处罚聚众淫乱行为的首要分子和多次参加的分子,但没有对行为的私密性和公开性进行区分,导致划入犯罪圈的范围过宽,造成了“泛罪化”的结果。

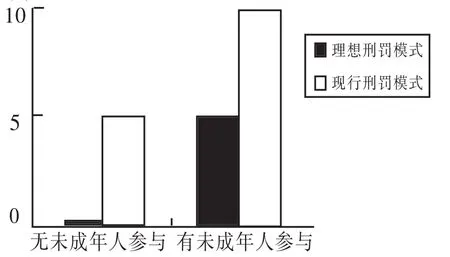

其二,未明确区分无未成年人参与的与有未成年人参与的聚众淫乱行为,仅规定了引诱未成年人参与情形的从重处罚情形,实质上造成了聚众淫乱罪的“泛刑罚化”和“重刑化”。在无未成年人参与的情形下,聚众淫乱行为是没有被害人的,其对社会秩序的影响也不足以达到动用刑罚处罚的地步。我国现行刑法虽然对有无未成年人参与进行了一定程度的区分,但仅设定了一个法定从重处罚情形,使二者的区分只停留于保护未成年人的层面上。从现行规定来看,如果一个人从事了一般的聚众淫乱罪,那他将受到刑罚处罚,我们假设这个处罚是5;而如果这个人从事了引诱未成年人参与的聚众淫乱罪,那他则受到从重处罚,这个处罚将是10。而理想的立法方式则是,只有有未成年人参与的聚众淫乱行为才可纳入犯罪圈,受刑罚处罚。在这种方式下,从事一般聚众淫乱行为的人不会受到刑罚处罚,他受到的处罚是0;而在引诱未成年人参与聚众淫乱行为的情况下,他受到的处罚也是一般层面的,而不是从重了的处罚,因此这种处罚只是5。二者的区别可以用下图形象的表达:

从这个图中,我们可以得出两个结论:其一,从第一组柱形图“0—5”的变化可以看出,我国现行刑法对聚众淫乱罪的规定扩大了刑罚处罚的范围,造成了“泛刑罚化”;其二,从第二组柱形图“5—10”的变化可以看出,我国现行刑法又在整体上令触犯聚众淫乱罪的犯罪分子遭受的刑罚提高了一个档次,造成了“重刑化”。

三、聚众淫乱罪的改革模式——兼与卖淫行为对比

由上述分析可以看出,聚众淫乱行为既不能完全保留,也不能完全去罪化,而应根据其是否私密、是否有未成年人参与的不同情形进行部分去罪化改革。在欧美国家,尽管其对性的看法比中国要开放得多,但当涉及到私密性问题及有未成年人参与的情形时,这些国家的法律一般也倾向于对其进行较为严格的刑法规制。如德国刑法典第176条第三款即规定:“为下列行为之一的,处5年以下自由刑:1.在儿童面前实施性行为的……”[11]92第183条则规定:“公开地实施性行为,故意地或明知地引起公众厌恶……处一年以下自由刑或罚金刑”[11]98。意大利刑法典第527条规定:“在公共场所或者向公众开放或展示的场所实施淫秽行为的,处3个月至3年有期徒刑”[12]。瑞典刑法典第六章第7条规定:“……与不满15岁的儿童发生性接触,或者诱使儿童实施或参与有性意味的行为的,以性骚扰罪处罚金或2年以下监禁”[13]。笔者建议,我国刑法也应借鉴西方国家对待性犯罪的一般立法例,将第301条修改为:在公共场所聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的,依照前款的规定处罚。

在这里,笔者将以与聚众淫乱行为极为相似的卖淫行为作为类比,作为自己提出的上述改革建议的论据。从多种方面来看,卖淫与聚众淫乱是极为相似的,它们的参与人都具有自愿性,其行为的一般常态也都是在私密地方进行的,在没有未成年人参与的情况下,它们也都是没有被害人的。唯独不同的是,与聚众淫乱行为相比,卖淫行为本身具有性的商业性,同时也是更为普遍存在的一种恶俗。从现行刑法规定上来看,卖淫行为本身并不认为是犯罪,只是会受到治安管理处罚,根据《治安管理处罚法》第66条的规定,“卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。”

由以上对比可以看出,卖淫行为比聚众淫乱行为更为普遍,同时又直接侵犯了“人的身体不能作为法律关系的客体”这一民法原则,因此,卖淫行为比聚众淫乱行为的社会危害性更大。“危害性较大的、普遍存在的违反我国主流性文化性交易行为——卖淫不受刑法处罚,而危害性较小的、不具有普遍性的淫乱性行为却受刑法处罚,似乎不妥”[5]51。现行刑法仅仅通过将卖淫行为的非常态模式,即组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等行为纳入犯罪圈来进行规制,而对卖淫行为的一般常态则进行了去罪化处理。究其原因,无非是组织、强迫、引诱卖淫等行为超出了一般卖淫行为的自愿性、私密性、无被害人等特点,从而对社会性秩序和善良风俗造成了重大影响。同样的,这种部分去罪化改革的模式完全可以“嫁接”到与卖淫行为极为相似的聚众淫乱罪的改革上。即不把常态的聚众淫乱行为纳入犯罪圈,而只是在行为处于公开的或有未成年人在场的情况下,才认为是犯罪。

[1]高铭暄,马克昌,主编.刑法学[M].第三版.北京:高等教育出版社.2007:618.

[2]朱正保.无被害人犯罪视角下的聚众淫乱罪立法思考[J].法制与社会 .2010(5上).

[3]李银河.性的问题[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社.2009.

[4]张明楷.刑法学[M].第三版.北京:法律出版社.2007.

[5]刘芳,关荣华.质疑聚众淫乱罪罪名[J].辽宁公安司法管理干部学院学报,2006(2).

[6]李拥军.性权利与法律[M].北京:科学出版社.2009:81-85.

[7]何柏松.论聚众淫乱行为不应纳入犯罪圈[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2009(5):34.

[8]陈兴良.刑法的价值构造[M].北京:中国人民大学出版社 .2006:292.

[9]陈欢.浅论刑法的谦抑性——兼谈我国刑法实际情况[J]. 今日南国,2010(3):171.

[10]杨燮蛟.在人性观视野下对刑法谦抑性的诠释 [J].政法论坛,2010(5):81.

[11]徐久生,庄敬华,译.德国刑法典[M].北京:中国方正出版社,2004.

[12]黄风,译.意大利刑法典[M].北京:中国政法大学出版社 .1998:152.

[13]陈琴,译.瑞典刑法典[M].北京:北京大学出版社.2005:10.

DF626

A

2095-0683(2011)02-0105-04

2010-12-29

段宏磊(1987-),男,山东泰安人,山东大学法学院硕士生。

责任编校刘正花