汉语名量词起源再探

步连增

(山东大学文史哲研究院,山东济南 250100)

【语言学研究】

汉语名量词起源再探

步连增

(山东大学文史哲研究院,山东济南 250100)

量词又可以分成名量词和动量词。关于名量词的起源,学界众说纷纭。首先分析了汉语名量词的起源的一些观点的不足,然后从韵律方面对名量词进行考察。汉语的韵律促成了“名+数+名4”的产生,从而为汉语量词的发展提供了语法槽,然后通过词汇替换、语法化等手段,产生了汉语量词。汉语量词的发展具有不平衡性。

量词;韵律;音步;词汇替换;语法化

一、关于汉语名量词起源的观点

汉藏语系的特点之一是有丰富的量词。名量词又可以分为“名量词”和“动量词”两类[1]①量词的这种两分法还得到了来自认知心理学方面的有力支持。杨亦鸣通过对5例Broca失语症患者和4例混合失语症患者使用量词情况的调查发现:汉语量词系统两分的格局能够充分描写现代汉语量词系统的本质特征并能充分解释现代汉语量词系统的本质规律。[1],对此学界已基本达成共识[2][3][4][5][6]。本文主要探讨汉语的名量词。

关于汉语名量词的起源,学界一直存有争论。主要的观点有以下几种:

(一)形态补偿说

桥本万太郎认为:“要问亚洲大陆的多种语言为什么必须有类别词②印欧语系的不少语言中,名词又可以分为可数名词和不可数名词,前者指一个个离散的个体且具有复数形式,如:英语中的:two books。而同样的形式汉语必须借助量词才能表示,如:两本书。在此,量词实际上是充当了分类词的作用:它凸显了名词的部分形象特征,将名词分成若干个范畴。因此,量词又可以归属于分类词的范畴,但是这里的量词仅指个体量词,度量衡量词、集合量词(如一群人)、临时量词(一车西瓜)几乎是全人类语言共有的。,可以回答说,多数是为了给这些单音节语言的名词以某种补充,从而给予象‘疤’~‘扒’‘牌’~‘排’那样同音而不带丰富形态特征的不同类词以一定的‘赘言性’。”[7]90这里的“赘言性”其实就是利用量词区分同音词的作用,我们之所以不把“一张牌”当成“一张排”就在于量词“张”对“牌”的限制。

在这里桥本先生指出了量词在区分同音词方面的作用,但是我们知道汉语同音词的区分主要借助于声调、文字书写、儿化等手段,而量词区分同音词的作用是很小的。其次,量词是为了丰富汉语的形态特征而产生的说法也似乎欠妥。从汉语史的角度来看汉语的量词多来源于名词,是由名词语法化而来。而名词为实词,与仅带语法意义的“形态”相佐。因此,“形态补偿说”并不成立。

(二)底层遗存说

游汝杰认为:“汉语南方方言量词的语法作用是台语语法在汉语南方方言中的底层遗留;汉语泛指量词“个”来源于古台语,它通过南方方言中的台语底层进入民族共同语;汉台语中与量词有关的结构模式先起于台语后起于汉语。”[8]33

“底层遗留说”注意到了到了南方方言量词与台语底层的密切关系,从语言接触的角度为我们认识汉语量词的来源开启了一个新的窗口。但是从探讨量词起源的角度出发,我们仍有疑问:第一:南方汉语量词系统与北方量词系统是否具有同质性?南方汉语中的量词与北方汉语量词有许多不同的句法表现,例如:南方汉语中普遍存在着量词定指现象,[9][10][11][12]并且量词定指化的程度可以构成一个等级序列(continuity)。而量词定指的这一用法在广大的北方汉语中几乎难觅踪迹。对于这种现象,步连增认为与语言接触有关,[13]即南方汉语量词系统与北方汉语量词系统没有共同的原始共同语来源,我们赞同此说。

第二:汉语泛指量词“个”是否来源于古台语? 对于“个”产生的语源,洪诚、[14]吕叔湘[15]已有考证,而且历时的描写可以非常清晰地看出“个”在不同的历史时期经历了使用频率的增加、表量范围的扩大、句法功能的增加等一系列的变化。[16]因此,可以在汉语内部解释的现象没有必要归于“外来说”。

(三)记忆辅助说

游顺钊认为:“在量词出现之前,当在一个数量名词结构中表达数目的字相当多时,(如:‘人万三千八十一人’)说话人会感到有重提一下名词底子的必要。我看正是为了这种记忆的需要,才产生了最初的临时量词。”[17]362然而Wang Lianqing则认为:“游顺钊的假设与汉语的语言事实不符,因为在殷墟卜辞中出现的数量名短语绝大多数是短的结构,例如:‘羌十人’(《《甲骨文合集》》26910)、‘羌三人’(《甲骨文合集》336)等”[18]。此外,我们还注意到汉藏语系的壮侗语族、藏缅语族等存在反响型量词①反响型量词在学界有不同的称呼,如:拷贝型量词、反身量词、回应量词等。它指的的是与被修饰或限制的名词(或动词)形式相同或部分相同的量词。(echo classifier)的语言中,某些数词的长度也非常得短。例如:

而且在有些语言中还能将反响型量词直接放在名词之后数词之前的,如:

而量词的起源与反响型量词是分不开的,对此学界已基本达成共识。[25][26][27][28]因此,并不是仅仅“当在一个数量名词结构中表达数目的字相当多时”,说话人才会感到有重提一下名词底子的必要。

(四)表量或句法的需要说

周法高提到:“大概觉得‘名词+数词’的表现法还不够清晰,有时为了句法的整齐,便在数词后复举前面的名词”。[29]328王力也说:“量词的发展……表现了汉语语法的严密化。”[4]3袁晖则认为:“量词正是表示一种事物或动作的计量单位的。表量是量词的特点。如果不表量,量词也就没有存在的必要了。”[30]83

对于量词的表量,首先我们认为这只是部分量词(如:集体量词、度量衡量词等)的功能,而James Tai and Lianqing Wang则认为个体量词最重要的功能在于“个体化”(individualization)和“范畴化”(categorization)[31],为此类型学上严格区分表量分类词(measure classifiers)和个体分类词(sortal classifiers)。其次,这些功能必须结合量词才能生效,而功能和实体又是密不可分的,不能单纯地认为量词是为了专门表达某一功能而产生的。果真如此,那量词型语言(classifier language)的区域性分布(量词型语言主要分布在东亚、东南亚、中美洲,在非洲和澳洲也有零星分布,参 Aikhenvald 2000[32]:122)就很难做出合理的解释。因为我们并不能否认其它非量词语言中不存在“个体化”、“范畴化”的功能。因此,在我们看来,功能性动因充其量只能算作外因。

至于为了句法的整齐或严密,我们同样认为这只是量词的作用之一。虽然它可能对量词的产生有一定的影响,但我们更倾向于认为二者是相互促进的关系。

(五)修辞说

李若晖认为“汉语是一种诗化语言……由于整体性思维,量词与名词在殷人观念中实为一体,即对物名的诗性重复。同时量词还具表形性,可展示事物存在的情貌。如‘鬯三卣’使人想见鬯盛卣中的情形。同一事物运用不同量词可突出其不同方面。如‘一屯’与‘一ㄑ’数目不同,包装方式也必异。”[33]83-84持类似观点的还有王宁:“为了真切去追求朦胧,为了准确去求助模糊,借用意义容量较多的名词、动词来扩大表达的信息量,这是汉语量词产生、使用和发展的重要规律。”[34]345

量词的确具有修辞的功能,它不仅具有形象性,还可以表达我们的感情色彩。但我们认为首先这并不是汉语量词的专利,量词的这一功能在含有数词分类词(numeral classifiers)的语言中比比皆是。例如巴西北部的Bahwana语:[35]55

多少-量词(用于圆形的或者中空的事物)鸡

其次,表达感情色彩只是量词的辅助功能,它最大的作用还在于“范畴化”和“个体化”。如果主要功能不是其产生的动因,那么辅助功能促使量词的产生更无从谈起。

(六)调节音节说

杨建国提到:“怕是因为上古汉语是单音节语,若是事物与单位合二为一,在计算数量时,语段未免太短,不够清晰,所以才把事物与单位一分为二,因此,上古汉语中虽有‘人十’与‘人十人’之说,但在口语中,‘人十人’怕比‘人十’要清晰得多……由‘人十人’逐渐开启了事物与单位分流的因缘。”[36]152郭绍虞认为:“很可能是带些声气作用,而后来才逐渐形成为量词的。”[37]26这也导致量词在骈文兴盛、近体诗萌生的六朝时期获得长足的发展。

调节音节或者声气作用实际上就是韵律的作用。下面我们将循此进一步探讨。首先我们需要了解量词出现的句法环境,即:量词与其搭配词的关系。

二、量词出现的句法环境

(一)量词与数词的关系

由于北方汉语量词系统与南方汉语量词系统差异较大,我们暂且将探讨范围限制在北方汉语量词系统。

Greenberg认为:在含有数(quantifier简写为:Q)、量(classifier简写为:CL)和中心名词(head noun简写为:N)的结构中,数词和量词首先结合构成量词短语,然后再作为一个整体与名词结合。它们的关系可用如下表示:

((Q↔CL↔N),其中双向箭头表示相邻成分间可能存在的语序。[38]227不难看出:在他当时所掌握的语料中,与量词相关的多种语序都是以数量的优先结合为基础的,显然数词与量词间的关系是非常亲密的。

其次,我们注意到甲骨文中汉语数词与量词之间往往不能被其它成分隔开,而数量短语与名词间是可以插入其它成分的。例如:

⑨羌其十人,吉。(《甲骨文合集》26911)

再次,跨语言的研究也表明:有些黏着形式出现的这类量词大多数与数词有密切的关系。例如南亚境内的 Bengali语:[31]105

一 -量词(用于指人以外的事物)书

而汉语中数词与量词甚至存在融合的现象。邢福义指出现代汉语数量词系统中两种“数量扭结”现象:数量合一(如,“俩、仨”);数量混沌(如“半”、“双”),有时似数似量,词性处于混沌状态。[39]

因此不难看出在汉语中数量之间的关系是非常紧密的。

数量之间的密切关系给我们探讨量词的起源一个很好的启发:我们希望能从数词上面寻找到量词出现的可能性原因。

为此,我们需要从最早的语言文字—甲骨文上面寻找线索。

1.甲骨文中数词出现的句法环境

甲骨文中数词主要与名词结合,数名结合的语序主要有以下三种①沈培1992将数名结构归为七种,但考虑到省略的因素,其中有些是可以合并的。:

数+名:

(11)五十犬、五十羊、五豚(《甲骨文合集》29537)

(12) 十犬又五犬(《甲骨文合集》32775)

(13) 十伐又五(《甲骨文合集》898)

(14) 十月一(《甲骨文合集》36846)

名+数:

(15) 鹿五十又六。(《甲骨文合集》10308)

(16)允获牝虎二、兕一、鹿廿一、豕二、麋百廿七、虎二、兔廿三、雉廿七。(《甲骨文合集》36846)

名+数+名②对于这一结构中数词后面成分的归属问题,学界有争议,存在量词与名词之争。我们将其定为名词完全是从形式上着眼。:

(17) 鬯五卣(《甲骨文合集》30815)

(18) 贝一朋(《甲骨文合集》40073)

(19) 自上甲、大乙、大丁、大甲、大庚、大戊、仲丁、祖乙、祖辛、祖丁十示率。(《甲骨文合集》32385)

(20) 羌百羌(《甲骨文合集》32042)

(21) 羌十人(《甲骨文合集》26910)

先来看“数+名”结构。

“五十犬”中“五十”是“犬”的数量,对“犬”的数目起限制作用,二者是偏正关系,学界对此基本没有异议。根据Greenberg的观点,数量关系较之量名关系更为亲密。假设这个结构要滋生出量词,其位置有二:其一,数词和名词之间,即构成“数+量+名”的结构。但是我们知道,“数量名”结构的产生是很晚的事情。[2][5][40][41]而在这一结构产生之前,量词便可以存在于“名+数+量”结构中,因此说量词萌芽于“数+名”结构从时间角度来讲是说不过去的;第二种选择是可以构成“量数名”结构,但是我们在《甲骨文合集》中并没有找到相关的例证,因此这种可能只是理论上的。

再来看“名+数”结构。

形式上“名+数”结构可以单独成句,如例(14),它还可以接在一个VP(动词或动词性短语)之后,如例(15),构成:“VP+N(名词)+NUM(数词)”的格式。

我们认为“名+数”结构与“数+名”结构不同,它不是偏正结构而是话题与述语的关系③在“VP+N+NUM”一结构中VP首先与N结合,作为话题,NUM则充当述谓成分,二者依然是话题与述语的关系。。我们的理由有三:

首先:N和NUM之间可以插入别的成分。例如:

(22) 白牛惠二,又正。

白牛惠三,又正,大吉。(《甲骨文合集》29504)

其次,典型的名词性结构可以充当主语或介词的宾语,如:

(23)庚午卜,惠大史析舟。(《甲骨文合集》32834)

(24) 已丑卜,大贞:于五示告:丁、祖乙、祖丁、羌甲、祖辛。(《甲骨文合集》22911)

而我们翻阅了《甲骨文合集》并没有发现“名+数”结构用于主语或介词宾语的情况,这说明“名+数”结构名词性(nominalization)的意味还很弱。

再次,“名+数”结构与“数+名”结构出现的语域(register)④语域就是指在特定的环境中使用的有一定特征的语言变体。韩理德(1964)称之为“语言的功能变体”(functional variety of language) 。[44]不同。

陈梦家指出:“数名结构主要出现在卜牲数的卜辞中,而名数结构主要出现在田猎卜辞中。”[42]112沈培补充到:“说名数结构主要出现在田猎卜辞中,是指在记录猎获动物的数目的验辞中通常使用‘名数’格式”。[43]198即前者多用于记账。这类不同我们认为与焦点(focus)位置有关:句末位置的“名+数”结构的句末焦点(或自然焦点)在“数”,而同样位置的“数+名”结构的自然焦点却是“名”。⑤当然这只是一种强烈的倾向,语言规律有例外并不奇怪。沈培也曾经指出这两种结构之间“并不存在不可逾越的界限。”[43]203由于“名+数”结构内部成分之间是话题与述题的关系,二者之间语音停顿较长,因此不容易构成双音节音步,但是有利于通过增音产生出量词需要的句法结构,即:“名+数+名”结构。

最后来看“名+数+名”结构。

首先我们来审视一下上面的例句,虽然都属于“名+数+名”的结构,但是第二个名词又可以按性质不同分成不同的小类,我们分别称之为名1;名2;名3;名4、名5。

1)“名+数+名1”(鬯五卣):

“鬯五卣”的“卣”,《汉语大字典》解释为:“《尔雅·释器》解释为:‘卣,器也’。郭璞注:‘盛酒樽’。邢昺疏引孙炎云:‘尊:彝为上,罍为下,卣居中。’”[45]40因此,“鬯五卣”中“五卣”精确地表明了“鬯”的数量。“卣”的这种用法类似于今天的“度量衡”量词,如:“五碗水”中的“碗”。而度量衡量词几乎在所有的语言中都存在,如:英语中的:“a cup of tea”中的“cup”,因此这种结构中的名词并不具有特殊性,只是表意的需要而已。由这种结构衍生出汉语量词的可能性不大。

2)“名+数+名2”(贝二朋)

“贝二朋”中的“朋”,《汉语大字典》解释为:“《广韵·登韵》:‘五贝曰朋。’《淮南子·道应》:‘大贝百朋。’俞樾评议:‘古者实以二贝为一朋。《周易·损》:‘六五,十朋之龟’。李鼎祚引崔憬曰:‘双贝曰朋。’得之矣。’王国维《说珏朋》:‘古制贝玉,皆五枚为一系,合二系为一珏,若一朋。’”[45]859虽然“朋”的数目众说纷纭,但有一点可以肯定的是“朋”是一个定数词,从本质上来讲,也是表意的需要。不少印欧语系的语言中也存在此类用法,如英语中的dozen(a dozen of apples或a dozen apples)。

3)“名+数 +名3”(上甲、大乙、大丁、大甲、大庚、大戊、仲丁、祖乙、祖辛、祖丁十示)“上甲、大乙、大丁、大甲、大庚、大戊、仲丁、祖乙、祖辛、祖丁十示”中的“示”,《汉语大字典》解释为:“甲骨文字形代表地祗”,[45]997因此,“上甲、大乙、大丁、大甲、大庚、大戊、仲丁、祖乙、祖辛、祖丁”与“十示”是同位关系。“示”确切地表明了上甲、大乙等的身份,因此也是表意的需要。

4)“名+数+名4”(羌百羌)

“羌百羌”中的第二个“羌”游顺钊称其为“临时量词”。“临时量词是前面名词底子的重复,看不出它在语义上有什么作用。”[17]362名 4占据了以后个体量词出现的句法位置,并且它仅仅是一个标记,为此很多学者将其视为量词的原型。[25][17][26][28]

5)“名+数+名5”(羌十人)

“羌十人”与“羌百羌”一样,都属于话题—陈述的组合模式。两种内部成分是可以隔开的,因此我们可以见到:“羌其十人”(《甲骨文合集》26911)的用法。我们认为“羌十人”较之“羌十羌”又进了一步,因为“人”为以人为牲之通称①姚孝遂认为:“人”为以人为牲之通称。[46]85,所以前者实际上是用“人”表明了“羌”的性质,“十人”表示了羌的数量,使表意更加明显。换而言之,这不是简单的替换,而是表意使然,稍后我们将对这一现象进行深入分析。

综上,我们可以看出,虽然“名+数+名”的内部结构是比较复杂的,但真正为量词的出现创造句法位置的原型只有4)式:“名+数+名4”(羌百羌)。其它都有表意的特征,而表意的需要我们认为只是量词发展的一个推动力,相比之下句法位置或者语法槽(slot)的营造更为重要,这是量词产生的基础。

三、“名+数+名4”产生的动因假说—韵律说

如上文分析名4只是一个语法标记,这个语法标记的产生我们猜测与韵律相关。

我们知道汉语的韵律模块(标准音步)必须双分后才能独立,这是“韵律模式辩证属性(轻与重缺一不可)的必然结果”。[47]40汉语双音步发展的直接后果就是促成了汉语的双音化。

先简单说一下汉语双音化的历程。

甲骨刻辞以单音节为主,只有少许的双音词或短语词②郭锡良将甲骨文字典中的复音结构分为八类,这八类大多用作专有名称,几乎全是偏正结构,他认为上述复音结构只能算是“短语词”。[48]我们倾向于认为这是双音词的萌芽时期。。马真统计了先秦汉语时期八部著作的复音词,发现复音词总数已经达到了单音词总数的百分之二十以上。[49]从汉代开始,汉语双音化速度加快。魏晋南北朝时期,双音化的趋势更是相当得突出,骆晓平对搜神记(20卷本)一书中出现的新词进行分析后发现:单音节新词与双音节新词的比例为1∶8,[50]而此前《论语》《孟子》等先秦典籍中单双音节的比例约为3.7∶1。[51]这一时期的双音词不但数量上有了增加而且各种构词模式也逐渐完备,渐趋成熟。更为重要的是当时绝大多数的双音词没有经过词汇化的阶段,一开始就以词的面目出现。

与此几乎同步,汉语名量词也经历了一个较大的变化。

殷代甲骨卜辞中的量词很少,而且大都存有争议,并且“数词+名词”占绝对的优势;西周金文和先秦两汉的典籍中,量词以不用为常,用与不用其间的比例较为悬殊。[25][52]到了魏晋南北朝时期,汉语量词有了较大的发展,数词和名词的结合须通过量词的介绍已经成为了一种新的规范。而数名的直接结合大都有规律可循。

我们认为这两种现象的出现不是偶然的。

关于汉语双音化的原因,冯胜利已经证明它源于汉语的双音步①汉语双音步的成因与韵律模式辩证属性(轻重缺一不可)相关。双音步的表现方式各个语言不尽相同。在汉语史上,受语音演变的影响,汉语可能经历了由双韵素(mora)音步向双音节音步的转变。

。而汉语量词又常常与数词紧密结合,因此我们猜测“数”、“量”之间凑足一个双音节音步进而双音化不是一件非常困难的事情。由于上古时期的语音我们已经无法确知,但我们可以在与汉语有同源关系的某些语言身上找到一些线索。戴庆厦、蒋颖在考察了藏缅语中的反响型量词后得出这样一个结论:“藏缅中,凡是数词是单音节的,个体量词就比较发达;数词是多音节的,个体量词就不够发达或者极少。”“典型的反响型量词……其语音节律的作用更为突出。”[28]128

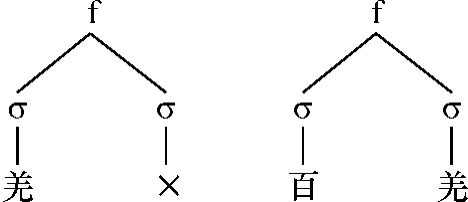

如果上述推测成立,那羌百羌的韵律模式可能是:

“X”代表空拍。因为“羌百羌”是话题与述题的关系,因而第一个“羌”之后可以出现停顿,即可以出现空拍。“f”代表韵步,韵步必双分。“σ”代表一个音节。

接下来的问题是,既然第二个“羌”仅起表意作用,那第一个“羌”为何不直接与“百”组合?按照常理,若他们组合的话,岂不恰好组成一个双音节音步?那样的话还能省却增音的麻烦,更符合语言“经济性”的要求。

答案是否定的。因为若省去第二个“羌”,则变为了:“羌百”。按照上面的分析,这是一种典型的“名+数”的结构,内部两个成分属于话题—述题的关系。汉语中话题和述题间往往有较长的语音停顿,因此这两种成分间很难组成一个双音节音步,在这种情况下,因韵律所需,增音成为一个有效选择,而选择拷贝前面的名词则可能是最方便的选择。

四、量词产生的方式—词汇替换

新产生的句法结构对于量词的产生、发展有至关重要的作用,量词在此结构中逐渐地脱胎。量词的产生、发展实质上是在“名+数+名4”基础上发生的词汇替换的过程。

1)对“名+数+名4”中“名4”的替换

甲骨文中有“羌百羌”(《甲骨文合集》32042)的用法,也有“羌十人”(《甲骨文合集》26910)的用法。前面我们说过“人”可以视为以人为牲的通称,因此它具有增加语义的功能,即:“名4”对前面的“名”具有追加作用,语义指向实现了由无指到有指。而语义指向名词,正是汉语个体量词的重要特征,例如:“一张纸”中的“张”就凸显了名词“纸”的平面功能。因此,这种转向在汉语史上具有重要的意义。至于转向的原因,除了韵律和表意的需要外,还可能与语言的“经济性”相关—毕竟有多少个“名”就必须有多少个“名4”,这样做既不经济,也不方便。

然而有一点需要指出,虽然都处于甲骨文中,但是“羌百羌”、“羌十人”出现的先后顺序,我们已无法探知。但是我们发现了金文中的旁证:

西周早期的《小盂鼎》(02839)在称数牛、羊的时候用到了反响型量词。

(26)俘牛三百五十五牛。(02839)

(27)羊廿八羊。(02839)

而西周中期的《季姬尊》称量马和牛时,则用到不同的量词“款”。

生馬十又五匹、牛六十又九款,羊三百又八十又五款,禾二廩。(《新收》364)

这说明反响型量词出现的时间要早于个体量词出现的时间。

2)“名+数+名4”中“名”的范围的进一步扩展

如上,甲骨文中反响型量词“人”可用于“人十又六人”(《甲骨文合集》137反)中,后来可称述“羌”,例如:羌十人(合集26910)。而在西周金文中“人”用于称述的对象有了较大的扩展,可以用来限制“兽”、“臣嬯”、“鬲”、“訊”、“聝”等俘虏或奴隶,战国时期更是扩展到一般人。例如:[53]53

(28) 王赐叔德臣嬯十人、貝十朋、羊百。(03942《叔德簋》)

(29) 獲聝十人。(《文物》2006.05《柞伯鼎》)

(30) 用兵五十人以上。(12109《杜虎符》)

这说明新产生的量词使用范围逐渐扩大,功能渐多:除了韵律上的功能外,还具备了表意功能,使汉语的表达进一步的明晰、形象。

五、量词发展的机制-语法化

汉语中绝大多数名量词来源于名词,是由

名词一步步语法化而来的。关于这一点,众多的语言学家早已提及。[54][29][40]在隐喻或转喻的机制下汉语的名词在经历了自身的语义弱化、语用的强化后最终语法化为量词,这期间还会伴随着功能的扩展。例如:“枚”的发展:

六、余论:量词发展的不平衡性

汉语的韵律促成了“名+数+名4”的产生,而“名+数+名4”的产生又为量词的发展提供了句法模板,通过词汇替换和进一步的语法化,汉语量词逐渐获得了较大的发展。但是,量词系统的建立需要很长一段时间才能完成。在此期间,量词的发展出现了很多不平衡的现象。例如:“名数量”与“名数”的混用、量词的合用等。

1)“名数量”与“名数”的混用:

(31)賜汝马十匹、牛十。(《卯簋蓋》04327)

(32)赐安车鼓车各一,黄金千斤,杂缯千·匹,戏戟十。(《汉书·匈奴传》)

2)量词的合用:

(33)得骑、将二人,车、马二百五十匹。(《史记·靳歙列传》)

(34)获牛、马、羊、骡、驴、骆驼四十二万七千五百余头。(《后汉书·段颎传》)我们认为这些例外都是量词系统调整下的产物,换而言之,随着量词系统的完善,量词一步步获得了句法强制性,并且分工也变得越来越明确,类似这样的例外必将越来越少。

[1]杨亦鸣,沈兴安,方还海等.汉语量词及其分类的神经机制与相关理论问题探讨[J].中国语言学报,2003,(11).

[2]刘世儒.魏晋南北朝量词研究[M].北京:中华书局,1965.

[3](日)太田辰夫.中国语历史文法(修订译本)[M].蒋绍愚,徐昌华,译.北京:北京大学出版社,2003.

[4]王 力.汉语语法史[M].北京:商务印书馆,1989.

[5]柳士镇.魏晋南北朝历史语法[M].南京:南京大学出版社,1992.

[6]向 熹.简明汉语史[M].北京:高等教育出版社,1993.

[7](日)桥本万太郎.语言地理类型学[M].余志鸿,译.北京:北京大学出版社,1985.

[8]游汝杰.论台语量词在汉语南方方言中的底层遗存[J].民族语文,1982,(2).

[9]石汝杰,刘丹青.苏州方言量词的定指用法及其变调[J].语言研究,1985,(1).

[10]周小兵.广州话量词的定指功能[J].方言,1997(1).

[11]王建.苏皖区域方言语法共同特征研究[D].北京大学中文系2005年博士学位论文.

[12]陈玉洁.量名结构与量词的定语标记功能[J].中国语文,2007,(6).

[13]步连增.南方汉语中量词定指现象来源初探-以桂南平话为例[J].语言研究,2010,(待刊).

[14]洪诚.略论量词“个”的语源及其在唐以前的发展情况[J].南京大学学报:人文科学版,1963,(2).

[15]吕叔湘.“个”字的应用范围,附论单位词前“一”字的脱落[M]∥吕叔湘.吕叔湘文集(第二卷).北京:商务印书馆,1984.

[16]陈云香.“个”的历时演变描写[J].赤峰学院学报,2009,(11):105 -107.

[17](法)游顺钊.认知角度探讨上古汉语名量词的起源[J].中国语文,1988(5).

[18]Wang Lianqing.Origin and Development of Classifiers in Chinese[D].The Ohio State University Ph.D.dissertation,1994.

[19]梁敏.壮侗语族量词的产生与发展[J].民族语文,1983,(3).

[20]李永遂.哈尼语名、量、动词的同源现象研究[J].民族语文,1990,(3):40 -51.

[21]徐悉艰.载瓦语的量词[J].民族语文,1993(4).

[22]戴庆厦,崔志超.阿昌语简志[M].北京:民族出版社,1985.

[23]盖兴之.基诺语简志[M].北京:民族出版社,1986.

[24]洪波.汉语类别词起源初探[M]∥洪波.坚果集-汉台语锥指.天津:南开大学出版社,1999.

[25]黄载君.从甲文、金文量词的应用考察汉语量词的起源与发展[J].中国语文,1964,(6).

[26]李宇明.拷贝型量词及其在汉藏语系量词发展中的地位[J].中国语文,2000,(1).

[27]金福芬,陈国华.汉语量词的语法化[J].清华大学学报,2002,(1).

[28]戴庆厦,蒋颖.论藏缅语的反响型名量词[J].中央民族大学学报,2005,(2).

[29]周法高.中国古代语法﹒称代篇[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1959.

[30]袁 晖.量词札记[J].安徽师范大学学报,1979,(1).

[31]James Tai and Lianqing Wang.A semantic study of the classifier Tiao[J].Journal of the Chinese Language Teachers Association,1990(1):35-56.

[32]Alexandra.Y.Aikhenvald.Classifiers:A Typology of Noun categorization Devices[M].New York:Oxford U-niversity Press,2000.

[33]李若晖.殷代量词初探[J].古汉语研究,2000,(2).

[34]王宁.训话学原理[M].北京:中国国际广播出版社,1997.

[35]Ramirez,H.,Bahuana:une nouvelle luangue de la famille Arawak[M].Paris:Amerindia,1992.

[36]杨建国.近代汉语引论[M].合肥:黄山书社,1993.

[37]郭绍虞.汉语语法修辞新探[M].北京:商务印书馆,1979.

[38]Greenberg,J.H.,dynamic aspects of word order in the numeral classifier[M]∥Keith Dennig,Suzanne Kemmer.On Language Selected Writings of Joseph H.Greenberg.California:Stanford University Press,1975/1990.

[39]邢福义.现代汉语数量词系统中的“半”和“双”[J].语言教学与研究,1993,(4).

[40]贝罗贝.上古、中古汉语量词的历史发展[J].语言学论丛,1998:(21).

[41]吴福祥,冯胜利,黄正德.汉语“数+量+名”格式的来源[J].中国语文,2006,(5).

[42]陈梦家.殷墟卜辞综述[M].北京:科学出版社,1956.

[43]沈培.殷墟甲骨卜辞语序研究[M].台湾:文津出版社,1992.

[44]Halliday,M.A.K.,The users and uses of language[M]∥ Richard W.Bailey and Jay L.Robinson.Varieties of Present- day English.London:MaCmillan Press.

[45]徐中舒.汉语大字典·缩印本[M].武汉:湖北辞书出版社,1995.

[46]姚孝遂,肖丁.小屯南地甲骨考释[M].北京:中华书局,1985.

[47]冯胜利.汉语韵律语法研究[M].北京:北京大学出版社,2005.

[48]郭锡良.先秦汉语构词法的发展[M]∥郭锡良.汉语史论集.北京:商务印书馆,2005.

[49]马 真.先秦复音词初探(续完)[J].北京大学学报,1981,(1).

[50]骆晓平.魏晋六朝汉语词汇双音化倾向三题[J].古汉语研究,1990,(4).

[51]吴晓露.从《论语》《孟子》看战国时期的双音词[J].南京大学学报,1984,(2).

[52]黄盛璋.两汉时代的量词[J].中国语文,1961(8).

[53]林宛荣.殷周金文数量词研究[D].东吴大学2005年硕士论文.

[54]王 力.汉语史稿[M].北京:北京科学出版社,1958.

[责任编辑 范俊军 责任校对 吴奕锜]

H109.2

A

1000-5072(2011)01-0089-08

2010-05-23

步连增(1982—)男,山东淄博人,山东大学文史哲研究院博士生,主要从事近代汉语语法研究。