蓝眼巴丹鹦鹉东方窄体吸虫病诊治

冯华娟,杨 露,李 健,黄维义

(1.南宁动物园,广西 南宁 530003;2.广西大学动物科学技术学院,广西 南宁 530003)

蓝眼巴丹鹦鹉(Blue-eyed Cockatoo),又名蓝眼凤头鹦鹉,是极珍稀品种,原产于巴布亚新几内亚东岸毕斯马克群岛的新不列颠岛以及新爱尔兰岛。东方窄体吸虫(学名:Lyperosomum orientale)为双腔科窄体属的动物,分布于北京、福州等地,营寄生生活,终末宿主白腰灼鹬,寄生于肝脏以及胆管。关于蓝眼巴丹鹦鹉的疾病报道极少,关于蓝眼巴丹鹦鹉东方窄体吸虫病的报道更少。2011年1月~3月,本园新引进的10只蓝眼巴丹鹦鹉先后发病,并相继死亡6例,经实验室检验及尸体剖检,确诊为东方窄体吸虫感染致肝功能衰竭致死。经驱虫、抗菌、护肝通胆综合治疗,成功救治4例。

1 临床症状

该10只蓝眼巴丹鹦鹉于2011年1月分三批从不同省份引进,引进时机体消瘦,不喜上架,不活跃,多在角落地面上站立,怕人。食欲及对外界反应尚可。病初表现为拉稀,发抖,毛松翅垂,神差无力,食欲下降甚至废食。病重者呈半昏迷状态。从观察到发病至死亡多1~5d不等。早期按肠炎治疗,给予全群投喂氟哌酸1颗/只·次,2次/d,连服7d;水溶性环丙沙星粉溶于水中自由饮用治疗。无明显好转。

2 剖检变化

均表现为机体极瘦;肝质烂,肝脏切面结构模糊,胆管上浮外露,胆管增粗,胆管壁增厚,胆管内有炎性分泌物。个别肝脏与腹壁粘连。2例病尸胆管内可见大量的如葵花仔大小的寄生虫,甚至堵塞胆管,虫体呈黑色。

3 实验室检验

3.1 采新鲜粪便在10倍镜下检查,前期可见白细胞少许(++),后期偶见1个吸虫卵/片。

3.2 捕捉2例采静脉血作生化检验,结果丙氨酸氨基转移酶31~45 U/L,天门冬氨酸氨基转移酶561~1031U/L,乳酸脱氢酶2370U/L,肌酸激酶5437U/L,尿酸568~770μmol/L。

3.3 死亡病例肝组织涂片40倍镜检查,偶可见肝吸虫卵1个/片。

3.4 死亡病例病理切片检查 肝细胞有淤血,有淋巴细胞、浆细胞呈灶性浸润,肝组织有大量吸虫卵及少量虫体;脾充血、出血;慢性肠炎;肾有灶性淋巴细胞浸润;肺、胰、心充血。

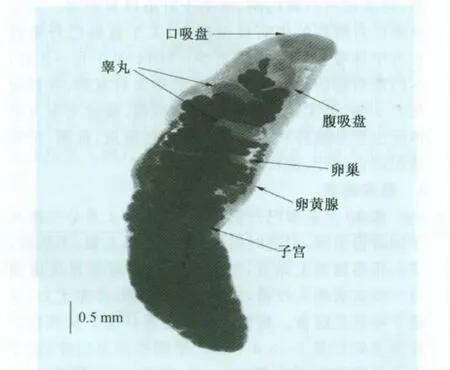

3.5 肝脏虫体形态学鉴定 送广西大学寄生虫实验室进行形态学鉴定,鉴定为双腔科(Dicrocoeliidae Odhner,1911)双 腔 亚 科 (Dicrocoeliinae Looss,1899)窄体属(Lyperosomum Looss,1899)东方窄体吸虫[L.orientale(Faust,1966)Tang et tang,1978]。虫体体长约3.20mm,最大体宽位于接近中部。口吸盘0.43~0.52×0.36~0.43mm,腹吸盘宽0.39~0.43mm。睾丸呈不规侧三角形,两个大小不等,(大)底宽0.43~0.54 mm,长0.16~0.32mm,(小)底宽0.22~0.33 mm,长0.22~0.33mm,卵巢长0.22~0.27×0.19mm,雄茎囊长0.27~0.37mm,宽0.14~0.20mm。如图1。

图1 东方窄体吸虫

4 诊断及治疗

4.1 根据临床症状、剖检及实验室检验,诊断为东方窄体吸虫感染致肝功能损害,继发肾功能损害。

4.2 治疗

4.2.1 治疗原则 驱虫,抗菌消炎,抗过敏,通胆,护肝。

4.2.2 治疗方案 第1疗程:阿苯达唑片15mg/kg体重,口服,1次/d,连服3d。每次喂服:头孢克肟1颗/3·只,地塞米松片1颗/5·只,胆通片1颗·只,甘利欣1颗/2·只,肝泰乐1颗/只,2次/天,连1周。第2疗程:抗菌药物改为左氧氟沙星胶囊1颗/2/只·次,2次/d,其他药物不变,连喂9d。第3疗程:为巩固治疗阶段,口服肝泰乐1颗/次·只,2次/d,连服3周。对2例病重的肌肉注射头孢哌酮钠0.33g/只·次,2次/d,连注5d。整个治疗过程在饮水中添加大康补电解多维及多种矿物质,自由饮用。

4.2.3 护理 所有用品用具专用,每天清理大便并集中无害化处理。对饲养场所及时清扫,用具用火焰消毒,每2d消毒1次。丰富饲料品种供给,提供多种浆果类,以增加其营养。

5 治疗效果

经以上综合治疗,成功救治4例,其中1例病重至半昏迷状态,经治疗已康复。其他6例因前期未能确诊或病情过重救治无效死亡。

6 讨论

6.1 东方窄体吸虫主要寄生于鸟类的肝脏组织及胆管中,据资料报道,其终末宿主是白腰灼鹬[1]。关于东方窄体吸虫的临床报道很少,1978年唐仲璋、唐崇惕在《福建双腔科吸虫及六新种的记述》一文中有记录,在北京和福建的白腰灼鹬体中获得此虫[1]。双腔科寄生虫发育过程中需要两个中间宿主,第一中间宿主为多种陆地螺(包括蜗牛),第二中间宿主为昆虫,从已阐明生活史的种类其昆虫宿主主要是属于直翅目、膜翅目和鞘翅目之类的昆虫[1]。易感动物通过采食时摄入含有囊蚴的中间宿主而感染,幼虫在肠道脱囊,由十二指肠经总胆管到达胆管和胆囊,在此发育为成虫。未获得关于东方窄体吸虫生活史的报道。本批蓝眼巴丹鹦鹉感染东方窄体吸虫,在本园鸟类疾病中尚属首次,其感染源不明。本批鹦鹉来自多个省份,分别来自上海、天津和香港,不排除其带病入园。

6.2 在治疗本批鹦鹉过程中,选用阿苯达唑按15 mg/kg体重,口服,1次/d,连服3d的方案进行及时驱虫,取得良好的效果。同时针对肝吸虫感染引发的继发症进行对症治疗,促进胆汁排出,对抗由异物刺激及机械损伤引起的继发感染及过敏,保肝护肝,这就从根本上清除病因,同时缓解症状。取得了较好的治疗效果。

6.3 对本病的治疗,重在早期确诊,早期治疗。可通过对粪便中寄生虫(卵)检查或采静脉血中吸虫抗体检查确诊病情,阳性者及时进行驱虫,同时进行抗菌消炎、抗过敏、促进胆汁排出、保肝治疗。

6.4 对本病的预防,重在切断中间宿主,搞好环境卫生,避免动物采食被螺类和蚂蚁污染的食物。特别重视对感染动物大便及污染物的无害化处理,这对环境公共卫生有极为重要的意义。

[1]唐仲璋,唐崇惕.福建双腔科吸虫及六新种的记述[J].厦门大学学报,1978,4:64-80.