四川泡菜微生态分布及其与盐度、酸度的关系*

罗松明,刘书亮,杜晓华,陈功,颜正财

1(四川农业大学食品学院,四川雅安,625014)2(四川省食品发酵工业研究设计院,四川成都,611130)3(四川省吉香居食品有限公司,四川眉山,620039)

泡菜是一种酸咸适度、营养美味的传统发酵食品,其含有多种维生素、矿质元素以及丰富的膳食纤维,已成为世界公认的健康发酵蔬菜制品[1]。泡菜中的乳酸菌也是一种益生菌,如乳酸菌代谢过程中产生的乳酸菌素的特殊功能近年来引起了科技产业界的极大关注[2],Huang等[3]对从中国泡菜产品中分离出的戊糖片球菌(Pediococcus pentosaceus 05-10)产生的片球菌素的特性进行了分析和应用研究,发现这种片球菌素可以应用于食品保鲜领域,尤其是肉制品的保鲜方面。

四川泡菜产业已初具规模,建成了以眉山、成都、宜宾、南充、内江等为代表的泡菜加工专用原料基地,四川泡菜在国内市场的占有率达50%以上,产品远销美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、东南亚等20多个国家和地区[4]。但是,在四川传统发酵泡菜企业中,目前仅有少数企业具备工业化生产能力,其余大多属于作坊式生产模式;还有很多企业采用非发酵型拌制工艺;而且泡菜生产的工艺传统,设备落后,卫生条件较差,半成品、产品极易出现产膜、生花、软化变质现象,使其质量不稳定、安全性差等问题[5]。

泡菜的质量主要基于其滋味、香气、色泽、形态、组织状态(或称质构特性)及理化指标要求(如pH、酸度和盐度)等来进行评价[6],而泡菜的这些质量指标又取决于泡菜的生产工艺,尤其是泡菜发酵过程中的微生物的作用。苏扬[7]和王晓飞[8]分别对泡菜的风味品质与微生物发酵的关系进行了研究,结果表明泡菜良好风味的形成与乳酸菌发酵、乙醇发酵和醋酸发酵等有关。但是传统四川泡菜的生产大多为蔬菜自然发酵,其十分复杂的微生物发酵过程受地域、季节、发酵温度、时间、盐分、原辅料等多种因子的影响[9],泡菜产品的安全性的影响因子也是如此,如Khuanwalai Maklon[10]从日本的一种市售即食型泡菜Asazuke样品中的单增李斯特菌(Listeria monocytogenes)进行了分离和鉴定,而这种泡菜中的李斯特菌主要来源于某种众所周知的受到李斯特菌污染的蔬菜原料。

近年来,众多的研究者们对泡菜发酵中的乳酸菌区系分布、菌种筛选进行了广泛研究,张鹏[11]和鄯晋晓[12]对传统四川泡菜在发酵过程中的酵母菌进行了分离鉴定,并筛选出了作为泡菜发酵剂的酵母菌株,这说明泡菜中的微生物具有多样性。本实验采集了成都、眉山两个地区不同市场点的传统发酵泡菜水和两个泡菜生产企业的不同盐渍池的盐渍水,对所有样品的pH、酸度、盐度及其微生态进行了测定与分析。

1 材料和方法

1.1 材料

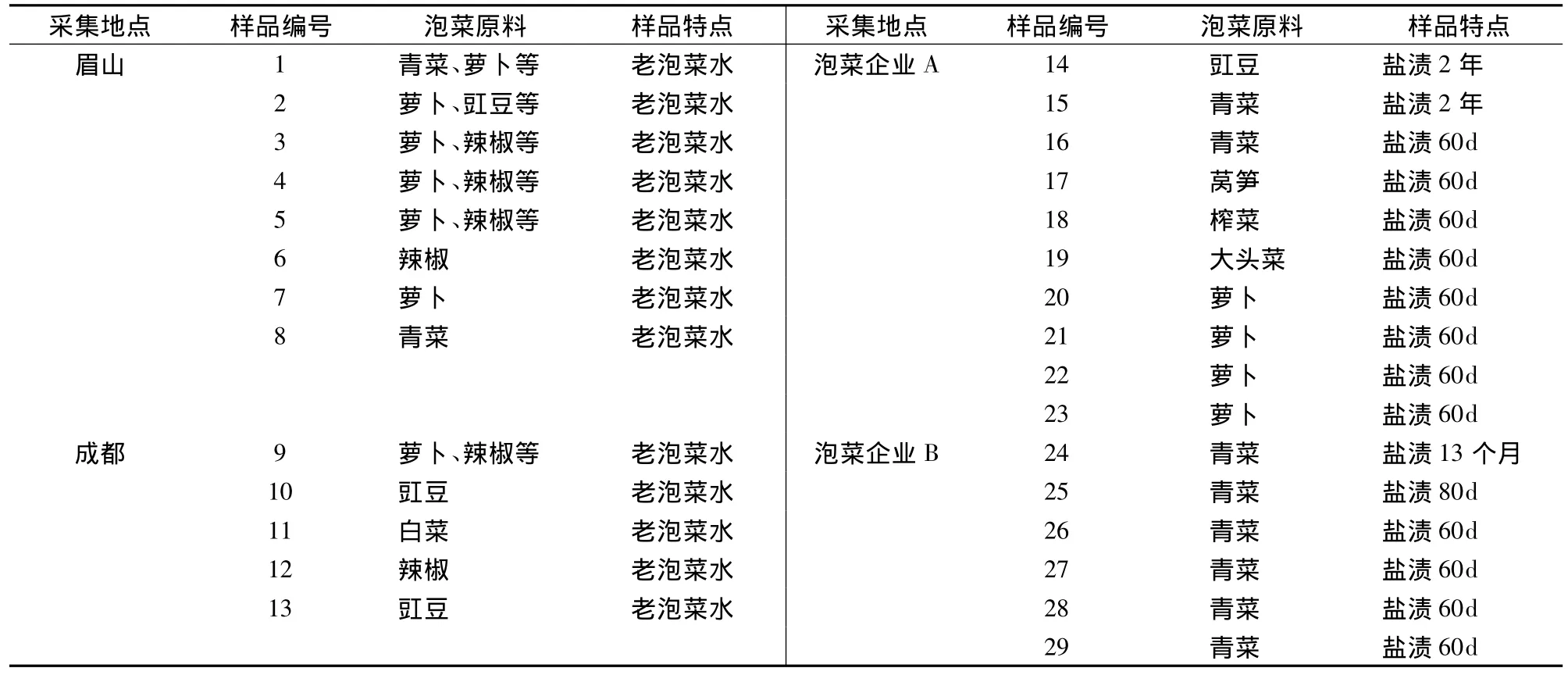

2010年4月于眉山及成都市场不同点采集不同原料传统发酵泡菜水13份,于四川泡菜企业A、四川泡菜企业B采集不同原料不同盐渍池的盐渍水16份。随机取样约100 mL于无菌离心管中,对样品进行编号,填写采样记录表,贴明标签,装入冰盒,迅速带回实验室。样品特点详见表1。

表1 样品来源及特点Table 1 Sampling point of the samples and their characteristics

1.2 培养基

作为乳酸菌的计数测定用的MRS培养基,及作为明串珠菌的计数测定用的蔗糖硫胺培养基,均参照凌代文[13]的方法制备。

作为乳杆菌计数测定用的改良MRS培养基,参照张刚[14]的方法制备。

醋酸菌分离计数培养基,参照张永凤[15]的方法制备。

M17培养基(乳球菌计数测定)、假单胞CFC选择性培养基(假单胞菌计数测定)、孟加拉红培养基(酵母菌、霉菌计数测定)及营养琼脂培养基(菌落总数及芽孢杆菌计数测定)均购自青岛高科园海博生物技术有限公司。

菌株鉴定用各种培养基[12]。

1.3 样品理化指标分析

pH值的测定:按照GB/T 10468-1989《水果和蔬菜产品pH值的测定方法》测定。

酸度的测定:按照GB/T 12456-2008《食品中总酸的测定》中酸碱滴定法测定,结果以乳酸计。

盐度的测定:参照GB/T 5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》进行,结果以NaCl计。

1.4 微生物分离培养与计数

采用平板培养计数法。无菌吸取10 mL样品于装有90 mL无菌生理盐水的三角瓶中,制成10-1稀释液后于试管内进行梯度稀释至适宜稀释度进行以下各种微生物的分离培养与计数。

菌落总数的测定:参照GB 4789.2-2010《食品微生物学检验菌落总数测定》进行,营养琼脂培养基倾注平板37℃培养48 h计数。

酵母菌与霉菌的测定:参照GB 4789.15-2010《食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》进行,孟加拉红培养基倾注平板25℃培养3~5 d计数。

乳杆菌的测定:倾注改良MRS培养基平板30℃培养48 h计数。

乳球菌的测定:倾注M17培养基平板30℃培养48 h计数。

明串珠菌的测定:倾注蔗糖硫胺培养基平板25℃培养48 h计数。

醋酸菌的测定:涂布醋酸菌分离计数培养基平板30℃培养48 h计数。

假单胞菌的测定:涂布CFC假单胞菌选择性培养基平板25℃培养48 h计数。

芽孢杆菌的测定:将菌液经过80℃水浴处理15 min,迅速冷却后涂布营养琼脂培养基平板37℃培养48 h计数。

1.5 数据分析

所得数据采用Excel进行处理,DPS7.05进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 样品理化指标的分析

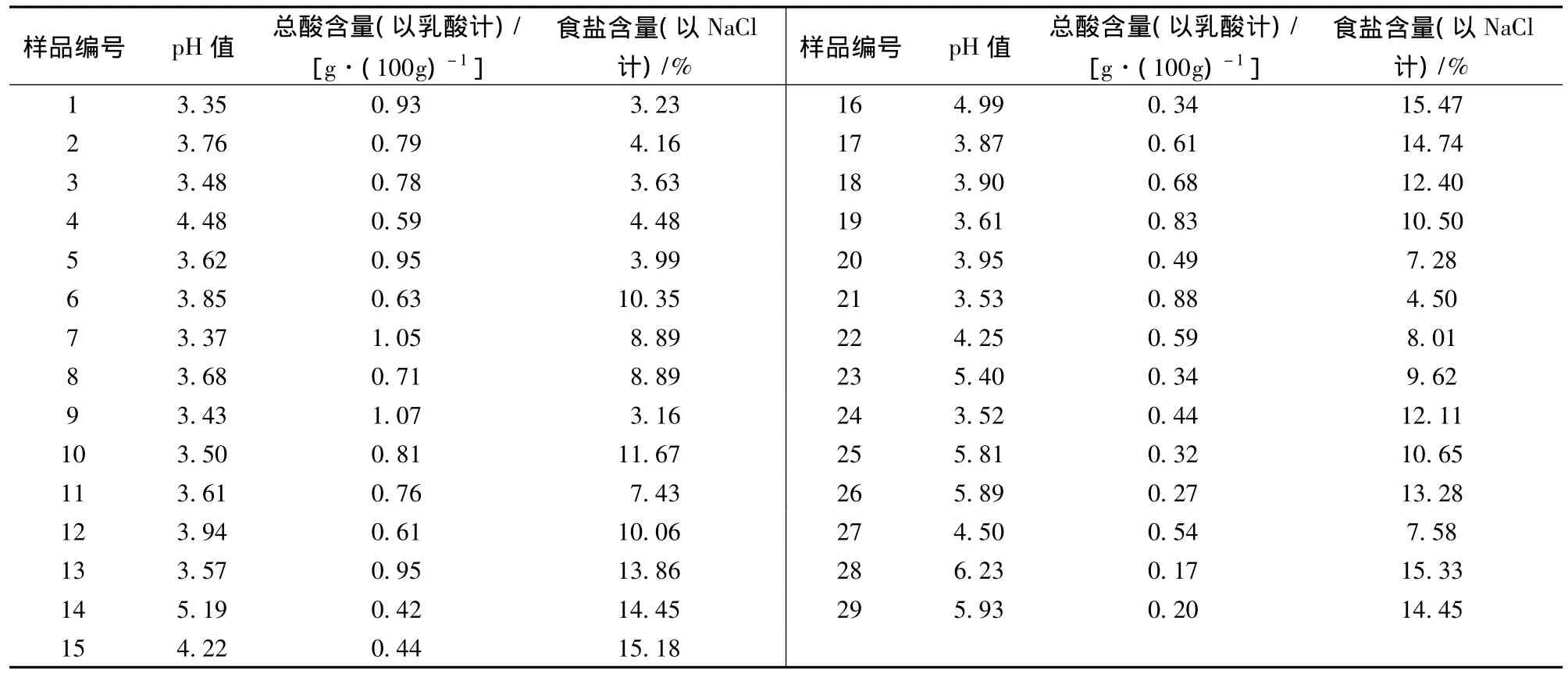

对所采集样品进行pH值、酸度、盐度测定,其测定结果见表2。可以看出,不同原料之间的各项理化指标差异明显,其中,13种传统发酵泡菜水的总酸含量、食盐含量分别在0.59~1.07 g/100 g,3.16%~13.86%;16种企业盐渍水样品的总酸含量、食盐含量分别在0.17~0.88 g/100 g,4.50% ~15.47%。由于蔬菜生产的季节性,生产商在生产中会采用控制蔬菜不同盐渍池盐度的方法来控制其发酵成熟时间,以保证不同时间段的产品供应。

另外,从表2也可以看出,同在泡菜企业A生产的“已盐渍60 d”的第20~23号样品的萝卜盐渍水的酸度和盐度,以及同在泡菜企业B生产的“已盐渍60 d”的第26-29号样品的青菜盐渍水的酸度和盐度均表现出较大的差异,这可能是因为泡菜企业生产盐渍菜时根据蔬菜原料的差异来调节食盐的用量以控制盐渍发酵的进度,这也可能使企业的同类盐渍菜的质量不够稳定。

表2 样品的pH、酸度和盐度的测定结果Table 2 Results of pH,acidity and salinity of the samples

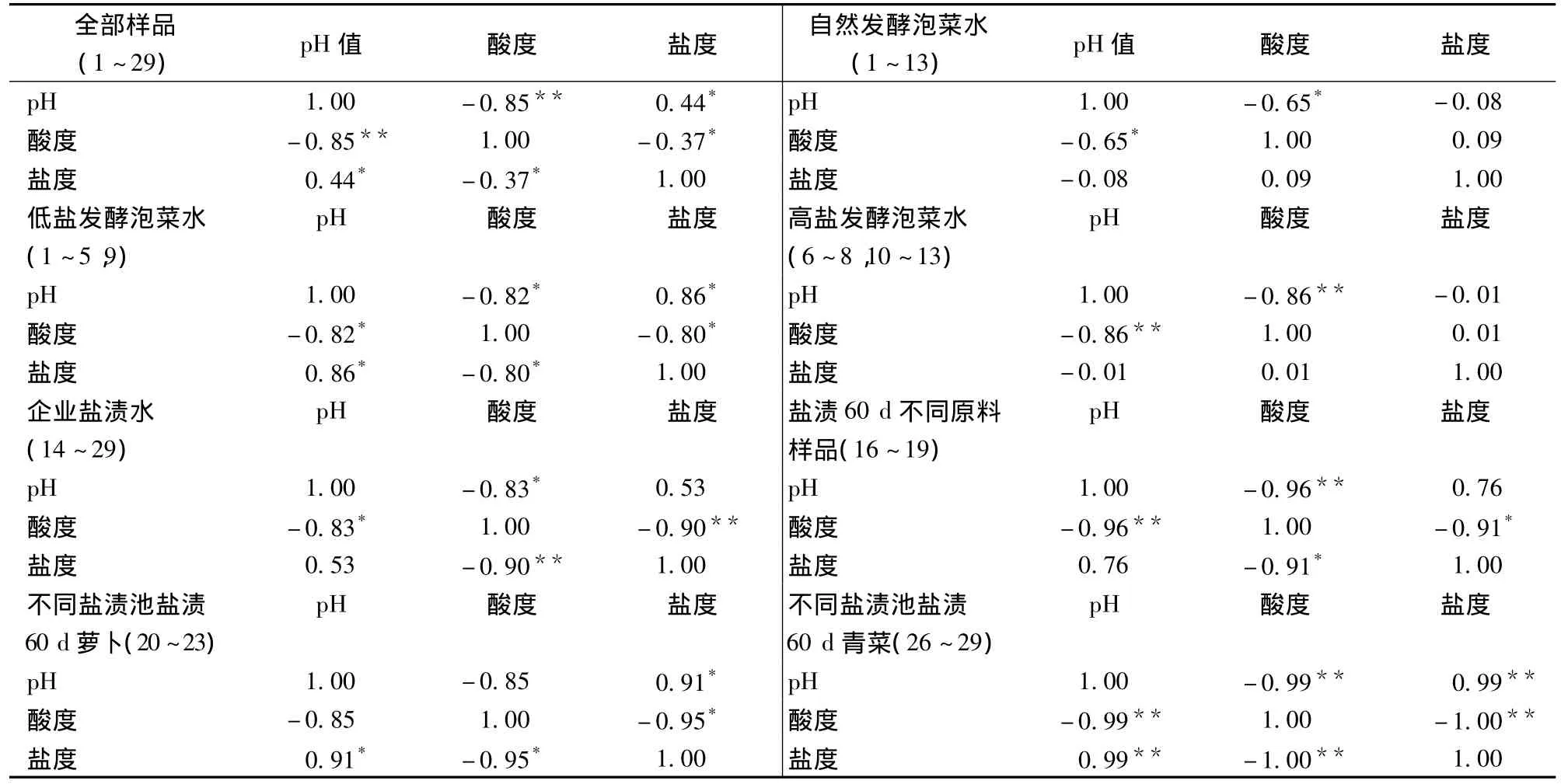

表3 样品的pH、酸度和盐度之间的相关性Table 3 The correlation between pH or acidity and salinity of the samples

从样品的盐度、pH值和酸度之间的相关性分析结果(表3)可以看出,对于低盐发酵泡菜水,其发酵盐度与样品pH、酸度之间存在显著相关性,而对于高盐发酵泡菜水,其发酵盐度对样品的pH、酸度却没有显著相关的关系。这可能是因为在低盐环境下,乳酸菌等微生物的活动相对旺盛而且其受食盐含量的影响明显;而在盐度偏高的情况下,多数微生物(包括一些乳酸菌)的活动受到了抑制;另外,也可能是因为所采集的样品的蔬菜原料不同而导致其产品特征出现差异,也可能是因为这些传统发酵泡菜大部分都是小户型制作模式,因个人操作的差异而使得产品理化特征各不相同。

从表3还可以看出,企业盐渍水样的发酵盐度与样品酸度之间始终呈现出一种显著的相关性关系,这也表明只要企业准确控制了蔬菜盐渍池的盐度,即能够很好地掌控蔬菜的成熟时间,有利于企业的生产计划安排。

2.2 传统发酵泡菜水样品中微生物类群及其数量分析

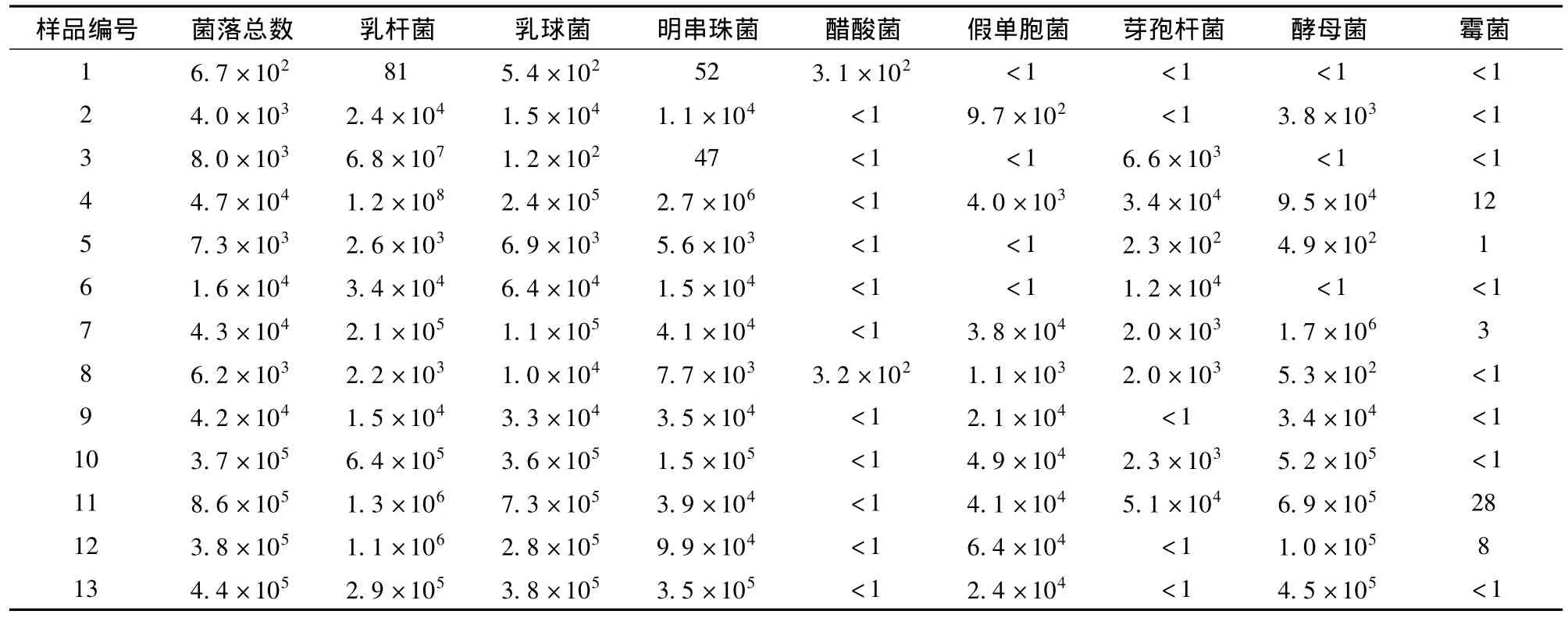

对传统发酵泡菜水分别进行菌落总数、乳杆菌、乳球菌、明串珠菌、醋酸菌、假单胞菌、芽孢杆菌、酵母菌及霉菌的测定,其计数分析结果如表4所示。

表4 传统发酵泡菜水样品的微生物指标值CFU/mLTable 4 Microorganism index of the traditional fermenting pickle samples CFU/mL

从表4可以看出,在大部分泡菜水样品中的乳杆菌、乳球菌、明串珠菌的含量均较高,其中以乳杆菌占优势,如第3号样品中的乳杆菌含量高达6.8×107CFU/mL,第4号样品的乳杆菌含量则高达1.2×108CFU/mL,再次证实乳杆菌、乳球菌和明串珠菌等属细菌是传统发酵泡菜在发酵过程中的主要微生物[16];同时,不同传统发酵泡菜水中的乳杆菌、乳球菌、明串珠菌的含量差异明显,尤其是明串珠菌的含量随着泡菜水样品的不同而变化,有的样品中明串珠菌含量高达2.7×106CFU/mL,而在有的样品中明串珠菌含量低至47 CFU/mL,这可能是因为明串珠菌的生长可能会受到泡菜原辅料、生产地域、温度、盐度和酸度等的影响,正如Albury[17]在酸黄瓜研究中的发现——明串珠菌启动泡菜发酵;随着产酸的增加,片球菌、乳杆菌占优势;在长期发酵蔬菜的发酵后期中有见链球菌属细菌出现。检测发现所采集的传统发酵泡菜水样品的pH值范围为3.35~4.48,总酸含量范围为 0.59 ~1.07 g/100g,食盐含量范围为3.16%~13.86%。然而传统发酵泡菜水中仍有大量乳酸菌存活,说明泡菜发酵过程中所涉及到的乳酸菌具有较强的抗酸能力以及耐盐性。本实验收集保存了若干份分离自所采集样品的乳酸菌菌株,为后续泡菜专用功能菌种的筛选提供了菌种来源。关于以青菜、萝卜、辣椒、豇豆、白菜等为原料的泡菜发酵过程中的微生态区系分布和变化趋势,有待进一步研究。

同时,酵母菌存在于大多数的样品中,某些样品中酵母菌含量还高达106CFU/mL(如第7号样品);在少数样品中还存在少量的醋酸菌(如第1、8号样品)。有研究[18]表明,酵母菌在泡菜发酵过程中较活跃,发酵性酵母可在整个主发酵及二次发酵阶段生长,酵母菌可以通过代谢产生酒精以及一些酯类香味成分。少量的醋酸菌在有氧的条件下,将酒精转化成醋酸,进而转化成乙酸乙酯,适量的醋酸菌及其活动对泡菜是有利的。然而,酵母发酵不加以控制,则可能损害泡菜产品的风味[12];过量的醋酸也会使泡菜产生不愉快的氧化味道[11]。

从表4中数据还可以看出,四川传统发酵泡菜水样品均受到一定程度的微生物污染——假单胞菌在大部分样品中被检出,污染严重的传统发酵泡菜水中的假单胞菌含量达到104CFU/mL;而且芽孢杆菌也存在于多个传统发酵泡菜水样品中,这可能是由于其自身特殊的生理结构和耐酸、耐盐的特点而具有较强的生存能力;另外,有少数传统发酵泡菜样品还受到了霉菌污染,这些污染微生物可能造成泡菜产品长膜或腐败变质。

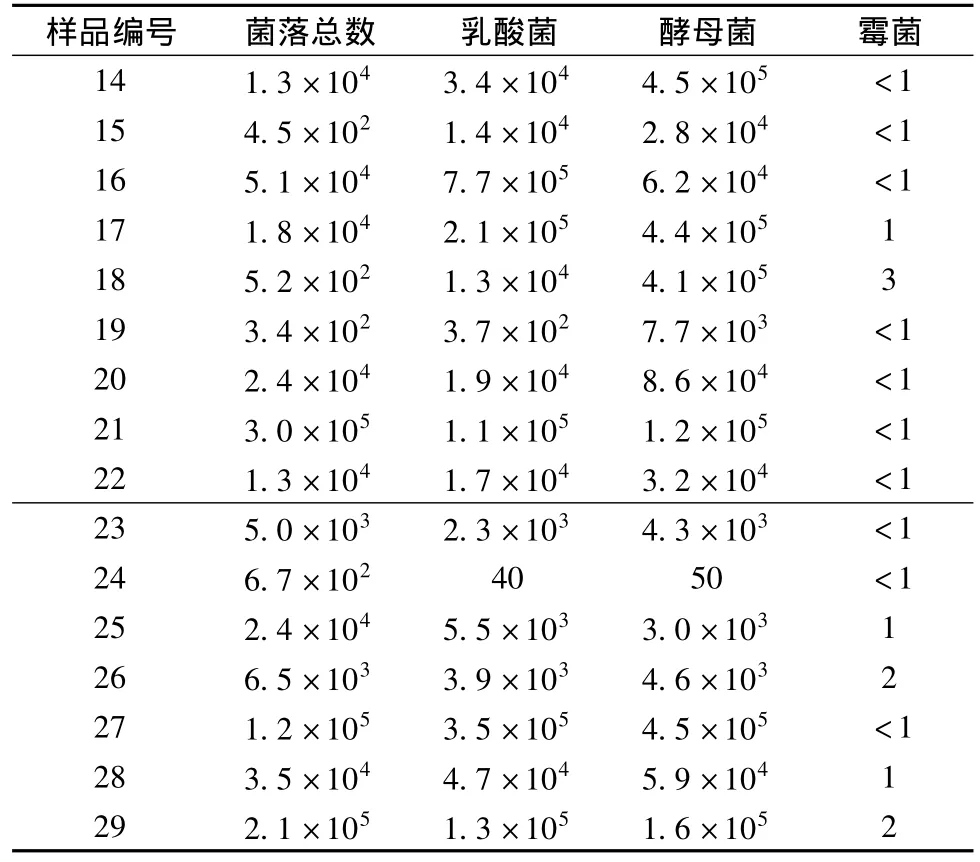

2.3 企业盐渍水样品中微生物类群及其数量分析

对企业盐渍池盐渍水分别进行菌落总数、乳酸菌、酵母菌及霉菌的测定,结果如表5所示。

表5 盐渍水样品的微生物指标值CFU/mLTable 5 Microorganism index of the enterprise's saline water samples CFU/mL

从表5中可以看出,企业盐渍水样中菌落总数在102~105CFU/mL之间,乳酸菌数在10~105CFU/mL,酵母菌数在10~105CFU/mL,这说明乳酸菌和酵母菌都是盐渍菜生产过程中的主要微生物。此外,一些样品中有霉菌检出。

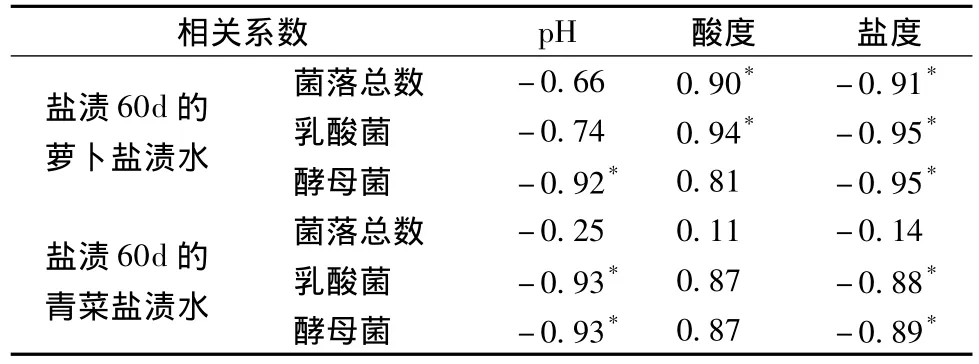

将蔬菜原料和发酵时间均相同的同一泡菜企业中的不同盐渍池的盐渍水样品(即泡菜企业A盐渍60 d的第20~23号萝卜盐渍水、泡菜企业B盐渍60 d的第26~29号青菜盐渍水)的菌落总数、乳酸菌和酵母菌3项微生物指标,与其相应的pH、酸度和盐度3个理化指标之间进行相关性分析,结果如表6所示。

表6 部分盐渍水样品的微生物指标与其理化指标的相关性Table 6 The correlateion between Microorganism index and physicochemical index of some saline water samples

从表6可以看出,盐渍水样品中的盐度与其中的微生物指标值呈显著相关性,说明食盐含量对盐渍发酵过程中的蔬菜中的微生物指标值影响很大,当食盐含量较低时盐渍蔬菜中的微生物数量较多;而微生物数量又与样品pH值、酸度密切相关,当乳酸菌及酵母菌数越多时蔬菜盐渍水样品的pH值越低、酸度越高。这在一定程度上解释了蔬菜发酵过程中的pH、酸度和盐度3个理化指标之间互相制约的关系。

然而,正如四川传统发酵泡菜水中存在乳杆菌、乳球菌、明串珠菌等多种乳酸菌一样,企业盐渍菜的盐渍水中也可能存在着一定数量的多种乳酸菌,所以,对于泡菜企业中的蔬菜盐渍水的微生态区系分布和盐渍水的pH值、酸度、盐度、盐渍时间等的关系,还有待进一步深入研究,从而为泡菜企业生产优质盐渍蔬菜的标准化提供理论依据或参考。

如果要将上述对四川泡菜微生态菌群分布的分析结论应用到解决企业泡菜生产中的实际问题,真正探明导致泡菜变色、软化、生花等变质现象的微生物学原因,还需进一步对其生花菌、软腐菌(假单胞菌、芽孢杆菌、霉菌)分别进行分离纯化鉴定,再进行针对性的防止与控制。

3 结论

本实验以四川传统发酵泡菜以及企业盐渍菜为研究对象,测定分析了其pH值、酸度及盐度指标;采用不同的选择性培养基对样品乳酸菌区系、细菌菌落总数、酵母菌数、霉菌数、醋酸菌以及假单胞菌、芽孢杆菌进行了测定与分析。结果显示:

(1)传统发酵泡菜样品中的乳杆菌、乳球菌、明串珠菌的含量均较高,有的甚至达到108CFU/mL;大部分传统发酵泡菜样品水中的酵母菌含量较高,在102~106CFU/mL;少量泡菜水样品中存在醋酸菌。企业盐渍菜样品中菌落总数在102~105CFU/mL,乳酸菌数和酵母菌数均在10~105CFU/mL。由此说明,无论是传统发酵泡菜,还是企业盐渍菜,无论采用什么蔬菜原料,乳酸菌和酵母菌都是其发酵过程中的优势菌株。

(2)样品中的食盐含量对微生物指标影响很大,而微生物的数量又与样品pH、酸度密切相关。

(3)少数样品受到霉菌污染,大多数的传统发酵泡菜样品受到了一定程度的假单胞菌或芽孢杆菌的污染。

[1] 任俊琦.发酵泡菜低温保藏微生物变化规律研究[D].重庆:西南大学,2010.

[2] Ennahar S,Sonomoto K,Ishizaki A.Class IIa bacteriocins from lactic acid bacteria:Antibacterial activity and food preservation[J].Journal of Bioscience and Bioengineering,1999,87(6):705-716.

[3] Huang Y,Luo Y B,Zhai Z Y,et al.Characterization and application of an anti-Listeria bacteriocin produced by Pediococcus pentosaceus 05-10 isolated from Sichuan Pickle,a traditionally fermented vegetable product from China[J].Food Control,2009,20(11):1 030-1 035.

[4] 陈功.中国泡菜的品质评定与标准探讨[J].食品工业科技,2009,30(2):335-338.

[5] 赵丽珺,齐凤兰,陈有容.泡菜研究现状及展望[J].食品研究与开发,2004,25(3):21-24.

[6] Ariana D P,Lu R.Evaluation of internal defect and surface color of whole pickles using hyperspectral imaging[J].Journal of Food Engineering,2010,96(4):583-590.

[7] 苏扬,陈云川.泡菜的风味化学及呈味机理的探讨[J].中国调味品,2001(4):28-31

[8] 王晓飞.纯种发酵泡菜及其风味物质的研究[D].南京:南京工业大学,2005.

[9] 杨瑞,张伟,陈炼红,等.发酵条件对泡菜发酵过程中微生物菌系的影响[J].食品与发酵工业,2005,31(3):90-92.

[10] Maklon K,Minami A,Kusumoto A,et al.Isolation and characterization of Listeria monocytogenes from commercial asazuke(Japanese light pickles)[J].International Journal of Food Microbiology,2010,139(3):134-139.

[11] 张鹏.四川泡菜中酵母菌的分离筛选及其应用研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2007.

[12] 鄯晋晓.四川泡菜菌系分离、筛选及发酵剂的研究[D].重庆:西南大学,2008.

[13] 凌代文,东秀珠.乳酸细菌分类鉴定及实验方法[M].北京:中国轻工业出版社,1999.

[14] 张刚.乳酸细菌基础、技术和应用[M].北京:北京化学工业出版社,2007

[15] 张永凤,卢红梅,张凤娟,等.优良醋酸菌的分离纯化[J].食品研究与开发,2007,28(10):89-91.

[16] Xiong T,Guan Q Q,Hao M Y,et al.Dynamic changes of lactic acid bacteria flora during Chinese sauerkraut fermentation[J].Food Control,2012,26(1):178 - 181.

[17] Albury M N.Factors affecting the bacterial flora in fermenting vegetabales[J].Food Reserch,1953,18(2):290-300.

[18] Chang H W,Kim K H,Nam Y D,et al.Analysis of yeast and archaeal population dynamics in kimchi using denaturing gradient gel electrophoresis[J].International Journal of Food Microbiology,2008,126(1/2):159 -166.