碘造影剂外部加温与CT增强不良事件发生率的关系

许小曼 屈静林

不良事件是指受试者在接受药物治疗或研究时所发生的不希望发生的事件,但与所用的药物不一定存在因果关系。事件可以是症状、体征和实验室异常[1]。随着CT技术快速发展,造影剂的应用越来越广泛,而由此引发的不良事件如外渗、过敏样反应、微循环障碍等也越来越多。造影剂应用中的不良事件与多种原因有关,但其温度、黏度与不良事件的相关性是近两年研究热点[2]。现就碘造影剂外部加温至37℃后对外渗和过敏样反应发生率的影响进行研究分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2010年2月-2012年12月在我院进行CT增强检查的2 198例患者为研究对象。随机分为实验组1 078例和对照组1 120例。实验组男性583例,女性495例,年龄25~87岁,平均年龄(50.4±5.6)岁;对照组男性616例,女性504例,年龄18~89岁,平均年龄(48.2±4.9)岁。排除碘过敏、青霉素过敏史、过敏性体质(哮喘或荨麻疹)、甲状腺功能亢进症、肾功能不全的患者,确保CT增强扫描前24h内未服用二甲双胍类药物。2组患者的年龄、性别、对比剂选用、注入方式、速度和药物禁忌等一般资料比较,差异无统计学意义,具有可比性。

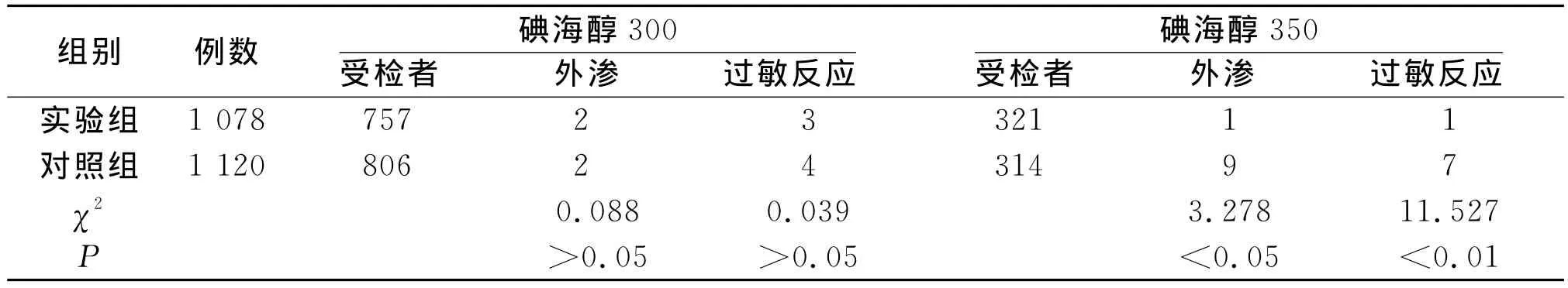

表1 2组行CT增强检查期间不良事件发生率的比较 (例)

1.2 方法

本实验选用2种规格的碘海醇(扬子江药业集团有限公司生产)作为造影剂,即碘海醇300(300mg/ml×100ml)和碘海醇350(350mg/ml×50ml)。实验组在进行CT增强扫描前30min将碘造影剂加热至37℃再进行静脉注射,对照组不加热直接进行静脉注射。2组均由同1个护士采用22G×25mm(II-B型)留置针行上肢粗直的浅静脉穿刺,注射速度为2.5~5ml/s。2组扫描体位均取头先进仰卧位。

1.3 观察方法及判断标准

记录开始静脉注射造影剂到CT检查结束1h内,患者出现过敏反应及外渗为阳性病例。过敏样反应参照美国放射学会2004年修订的分型标准。轻度,局限性荨麻疹、皮肤瘙痒、流涕、恶心、呕吐、咳嗽、眩晕等;中度,剧烈呕吐、广泛性荨麻疹、喉头水肿、轻度支气管痉挛、轻度低血压等;重度,致命性心律失常,严重的喉头水肿或呼吸困难,昏迷、休克、低钾,可危及生命[3]。

1.4 统计学方法

外渗及过敏反应发生率比较采用χ2检验,运用SPSS 17.0软件包进行统计学处理。以P<0.05为有统计学意义。

2 结果

使用碘海醇300时,实验组和对照组在外渗、过敏反应方面比较,差异无统计学意义;使用碘海醇350时,实验组外渗、过敏反应情况均少于对照组,见表1。

3 讨论

造影剂的粘度与温度成反比,与碘浓度成正比。非离子型造影剂温度从20℃加热至37℃时其粘度几乎下降50%[4]。20世纪60年代,德国学者Fischer[5]建议临床应用造影剂时将其加温以降低粘度从而减少不良反应的发生。同样,Hazirolan等[6]证实将造影剂加热至37℃,不良反应的发生率也明显降低。而37℃是人的正常体温,此温度下药物的理化性质不发生改变。以往许多学者认为,造影剂的渗透压是不良反应的主要原因,然而实验表明造影剂的粘度在不良反应的发生中具有不可忽视的作用,粘度越高,造影剂在血管内停留的时间越长,对血管内皮细胞损伤越大。实验表明,注射造影剂0.5h后全血粘度明显升高,尤以低切变率下升高幅度最大,这可能是由于造影剂中和了红细胞表面的部分电荷,使红细胞聚集性增强所致[7]。血液粘度增高,可导致细胞变硬,变形能力下降,引起微循环障碍,心血管、肾脏功能受损。本实验的结果表明,含碘较高的碘海醇350加热后过敏样反应率降低,这可能与造影剂的粘度有关。

20世纪80年代Halsell[8]经研究证明用小管径导管注射高粘度造影剂时,降低推注阻力最有效的方法是加热造影剂。造影剂粘度降低时对血管壁的压力降低,这样外渗发生率也明显降低,可能是因为高压注射造影剂时形成涡流而造成外渗。当加热造影剂使粘度降低时,涡流的形成也会减小,使外渗率发生降低。另外,造影剂温度和人的体温一样时,对血管的刺激减轻。本实验证明,对碘海醇350加热,外渗发生率明显降低。

综上所述,在行CT增强扫描检查时,静脉注射前将非离子型碘海醇300加热至37℃,不良事件发生率不受外部加热的影响。对于浓度较高的碘海醇350,外部加热至37℃能降低其外渗和过敏反应发生率。

[1] 杨莘,王祥,邵文利,等.335起护理不良事件分析及对策.中华护理杂志,2010,45(2):130-132.

[2] 李佳欣,任喜军,李学奇.碘对比剂黏度对微循环的影响.中华放射学杂志,2012,46(7):669-670.

[3] 慕朝伟,高润霖,陈红林,等.非离子型碘造影剂的过敏样反应.中国循环杂志,2007,22(3):172-175.

[4] Cademartiri F,Mollet NR,van der Lugt A,et al.In-travenous contrast material administration at helical 16-detector row CT coronary angiography:effect of iodine concentration on vascular attenuation.Radiology,2005,236(2):661-665.

[5] Fischer HW.Viscosity,solubility and toxicity in the choice of angiographic contrast medium.Angiology,1965,16(12):759-766.

[6] Hazirolan T,Turkbey B,Akpinar E,et al.The impact of warmed intravenous contrast material on the holus geometry of coronary CT angiography applications.Korean J Radiol,2009,10(2):150-155.

[7] 许小曼.非离子型造影剂对CT受检者血液流变学指标的影响.微循环学杂志,2011,21(1):28-29,插1.

[8] Halsell RD.Heating contrast media:role in contemporary angiography.Radiology,1987,164(1):276-278.