温针灸治疗心阳不振型心悸40例

★ 杨娜娜 周胜红 (.山东中医药大学0级硕士研究生 济南5004;.山东省中医药研究院针灸研究所 济南5004)

心悸常见于西医的心律失常、冠状动脉粥样硬化性心脏病、心肌炎及心脏神经官能症等[1]。心阳不振型心悸多表现为心悸不安,胸闷气短,面色苍白,形寒肢冷,舌淡苔白等。一般认为本病与体虚劳倦,感受寒邪,病久阳虚等有关。温针灸将针刺及艾灸结合在一起,温通经络的作用较佳。笔者自2012年1月-2013年1月采用温针灸治疗心阳不振型心悸40例,获得较好疗效,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 80例患者均为我校附属医院针灸科(包括门诊及病房)病人。其中男43例,女37例;年龄24-77岁。将入组患者随机分入对照组和治疗组各40例,2组在性别、年龄等方面无显著差异,具有可比性(P >0.05)。

1.2 诊断标准 参照2003年中国中医药出版社出版的《针灸治疗学》中有关“心悸”(心阳不振型)的诊断标准[2]。符合心悸心阳不振的临床表现:心悸动则为甚,头晕,面色苍白,胸闷气短,畏寒肢冷,舌胖大而淡、苔白,脉沉细迟或结代。

1.3 排除标准 排除严重心律失常者,如室性心动过速、室性扑动、室颤、心肌梗死、病毒性心肌炎等。

2 治疗方法

治疗组:采用温针灸的方法,患者取仰卧位,取穴,主穴为神门、内关、膻中、关元。配穴为足三里、气海。75%乙醇或0.5%的碘伏棉球擦拭消毒,膻中平刺,余直刺。用毫针针刺得气,于内关、关元、足三里处针身下安置长度约2.5cm的方纸片,纸片质地不易太薄。于此三穴针柄上安置艾条,每段艾条可切成约1.5cm,点燃,待燃尽后,祛除灰烬,再安置同样长度艾条于针柄上,点燃,如此反复3次。共留针30分钟左右,10日为一疗程。间隔2日,再继续下1疗程。对照组:采取常规针刺,取穴同对照组,主穴为神门、内关、膻中、关元。配穴:足三里、气海。针刺得气后,留针30分钟,疗程设置同治疗组。

3 疗效观察

3.1 疗效标准 参照《中药(新药)临床研究指导原则》拟定。治愈:临床症状、体征消失,中医症候消失;显效:临床症状、体征明显改善,中医症候明显好转;有效:临床症状、体征及中医症候有所改善;无效:临床症状、体征及中医症候未见改善,甚至加重。

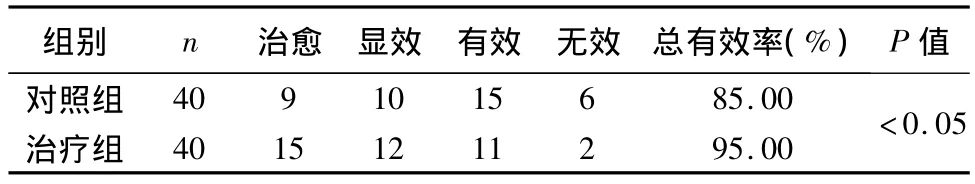

3.2 治疗结果 见表1。

表1 2组疗效对比 例

4 病案举例

张某,女,55岁,心悸3月余。患者自觉心悸不安,乏力,面色苍白,小便淸长,大便稀溏,舌淡苔白,脉沉细。心电图示:室性早搏频发。诊断:心悸,心阳不振型。治则:温通经脉,养心安神。症候分析:患者常年从事环卫工作,劳动强度大,劳倦太过则伤脾,脾虚则气血阴阳生化不足,且经常感受风、寒、湿邪气,而此三邪易损阳气,内侵于心,心脉闭阻,则心阳不振,不能鼓动阳气,发为心悸。脾虚则大便稀溏,阳气不足则面色苍白,形寒肢冷,日久致体虚乏力,故而脉象沉细。经温针灸治疗1个疗程后,心悸症状减轻,畏寒肢冷较前减轻,治疗3个疗程后心中偶有悸动不安,乏力感消失,面色改善,畏寒症状减轻,心电图示:大致正常。

5 讨论

心悸又名“惊悸”、“怔忡”,首见于汉代张仲景的《金匮要略》,多因体虚、惊恐、劳作而发,时作时止。发作时心中悸动不安,严重者不能自主。病理性质有虚有实,心阳不振型为虚者,故治法应围绕“温通”及“补养”,即温通经脉,养心安神。本病病位在心,故首选手少阴心经和手厥阴心包经的腧穴,神门为心经原穴,具有宁心安神的作用,内关为心包经之络穴,宁心通络,膻中为心包募穴,有调补心气的作用。关元为小肠募穴,强壮作用,且心与小肠相表里。此外阳明经多气多血,足三里为胃经之下合穴,能够补益气血,振奋阳气。气海为肓之原穴,补虚补气。针刺上述穴位可以激发经络气血,起到养心安神,宁心定悸的作用。而灸法具有温经散寒,扶阳固脱的作用,《扁鹊心书》曰:“真人虚则人病,真气虚脱则人死,保命之法,灼艾第一。”温针灸将针刺与艾灸并用,通过治疗,能够收到到双重疗效,而且温针灸具有省时,便捷等优点,尤适用于既需艾灸又需针刺的心阳不振型心悸。

[1]黄春英.针刺加穴位埋线治疗心悸38例[J].河南中医,2011,31(11):1 295-1 296.

[2]王启才.针灸治疗学[M].北京:中国中医药出版社,2003:83.