重庆市社区居民对中医药文化的认知现状调查分析*

洪玥铃,冯泽永,刘瀚洋,藤 亚,黄腾炜

(重庆医科大学公共卫生与管理学院 400016)

中医药学根植于中国文化和中医药文化,中国文化和中医药文化不仅影响人们的健康、疾病及其诊治;而且通过哲学范式和认知方法而影响中医药学的建构、观察材料的取舍和加工、理论框架和临床辩证[1]。研究中医药文化以及民众对中医药和中医药文化的认知状况和认知途径,以便了解到中医发展缓慢的原因,找出适合中医药发展的思路与方法[2]。社区居民对中医药文化的认知途径呈多样化发展,除了电视和广播,社区居民也通过其他形式了解中医药文化。本次调查的目的是统计分析社区居民更倾向了解中医文化的方式,并提出建议。

1 资料与方法

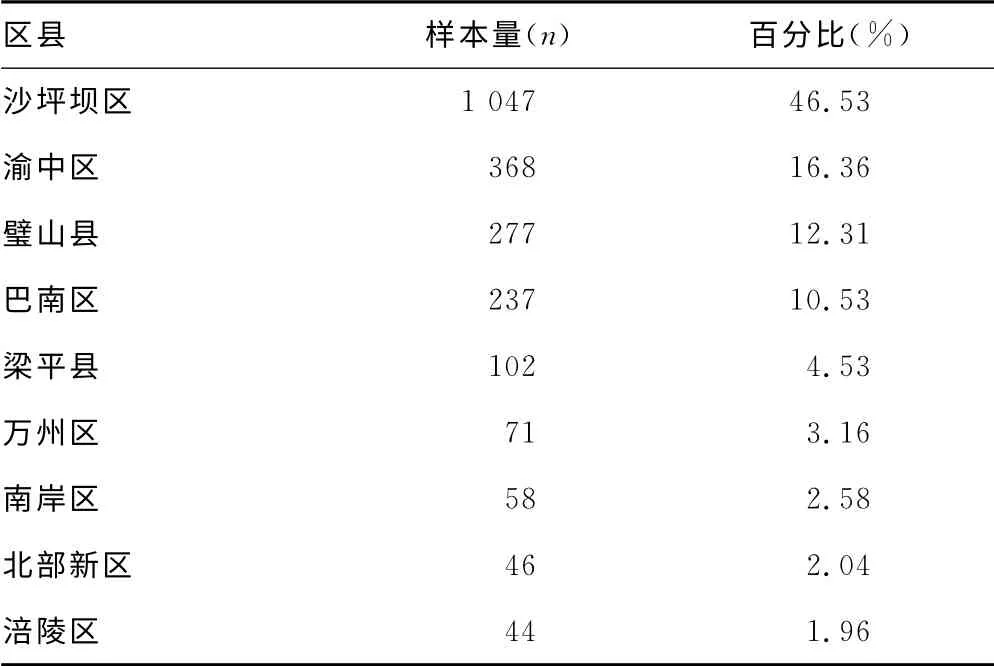

1.1 一般资料 2012年4月20日至2012年6月20日,在重庆市主城区及一小时经济圈的沙坪坝区、渝中区、璧山县、巴南区、南岸区、北部新区、涪陵区和渝东北的梁平县、万州区以随机抽样的方式选取2500 名重庆市常住社区居民为研究对象各区分布情况见表1。以现场发送的方式发放问卷2500 份,回收2317 份,回收率92.68%,有效问卷2250 份。在2250名调查对象中,男872 名,占38.76%,女1378 名,占61.24%;18~28 岁597 名,占26.53%,29~35 岁573 名,占25.47%,36~50 岁689 名,占30.62%,>50 岁391 名,占17.38%;本科及以上721 名,占32.04%,大专812 名,占36.09%,高中/中专407 名,占18.09%,初中及以下310 名,占13.78%;公务员212 名,占9.42%,工人502 名,占22.31%,教师213 名,占9.47%,农民工160 名,占7.11%,商人117 名,占5.20%,学生264 名,占11.73%,其他782 名,占34.76%;城市户口1877名,占83.42%,农村户口373名,占16.58%;个人月收入<1000 元223名,占9.91%,1000~2000元539名,占23.96%,2001~3000元,占32.71%,3001~5000元548名,占24.36%,>5000 元204 名,占9.07%。

表1 2250 名重庆常住社区居民的分布概况

1.2 方法

1.2.1 问卷设计 通过文献参阅和专家访谈设计出问卷调查表,预调查修改后,正式调查。问卷分为6 个部分:人群基本情况调查、对中医治疗就医的认知、对中医养生的认知度、对中医技术的认知、对中医文化宣传工作的调查和对社区中医文化宣传工作的调查。

1.2.2 调查方法 采用自拟的“重庆市中医药文化普及市民认可度调查问卷”,对重庆市2500 名常住社区居民中医药文化的认知现状进行分析。该问卷涉及人群基本情况、对中医的一般认知、对中医养生的认知度调查、对中医技术的认知调查、对中医药文化宣传工作的调查和对社区中医药服务的调查。参与调查的工作人员在调查前接受统一培训,熟悉调查内容并能详细讲解每道题目的调查点。

1.3 统计学处理 采用Epidata3.1 软件进行数据录入,建立数据库,由SAS9.2 软件进行统计分析,计数资料单因素分析采用χ2检验,等级资料单因素分析采用Kruskal-Wallis 秩和检验,多因素分析采用Logistic 回归法。检验水准α=0.05,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 社区居民对中医药的信任状况决定中医药文化传播的可行性 在2250 份有效问卷中接受过社区中医药服务的居民1135 份,占50.44%;从未接受过社区中医药服务的居民1115份,占49.56%。各社区抽查的是否接受过社区中医药服务的居民样本比例相近,差异无统计学意义(P>0.05)。对2250名重庆市常住社区居民进行中医药的信任状况的调查,经调查统计,社区居民对中医药持信任态度的有1417人,占62.98%;不了解中医药的社区居民383有人,占17.02%;目前对中医药不满意,但相信未来会好的社区居民有438 人,占19.47%;不信任中医药的社区居民12 人,占0.53%。大多数社区居民对中医持信任态度,中医药文化传播在社区中具有可行性。影响社区居民对中医药态度的相关因素有:户口所在地和个人月收入。收入越高的人群,接受中医药服务可能性越大;城市居民信任度明显高于农村居民,见表2。

表2 社区居民对中医药态度的相关因素分析[n(%)]

续表2 社区居民对中医药态度的相关因素分析[n(%)]

表3 居民希望获取中医药文化途径影响 因素Logistic 回归分析

2.3 不同人群了解中医药的渠道不同 将市民更倾向了解中医药的渠道列为9 种可多项选择,由选择数量从多至少依次排列为电视、网络、义诊、讲座、广播、宣传册和展览会。采用Logistic 回归分析居民希望获取中医药文化途径的影响因素,结果显示:女性较男性更倾向于选择电视或广播了解中医药文化;城市居民较农村居民更倾向于选择报刊了解中医药文化;年龄越小越倾向于网络途径了解中医药文化;男性比女性更倾向于选择现场讲座了解中医药文化,见表3。不同的人群应采用不同的传播方式,以达到提高中医药文化传播效力的作用。将中医药文化宣传中社区居民更侧重关注的内容列为7 种可多项选择,由选择数量从多至少依次排列为养生知识、常见病防治、疑难重病防治、病后康复服务、中医治病的原理、临床案例分析和历史名医故事。社区居民了解中医文化以中医防病治病为主,中医治病原理及历史名医故事分别不到2 成居民关注,见表4。

表4 中医药文化宣传中社区居民更侧重关注的内容概况

3 讨 论

3.1 居民信任影响因素及原因 城市居民66.97%信任中医药,农村居民42.90%信任中医药,城市居民对中医药的信任度明显高于农村居民,城市居民可以优先体验到良好的中医药服务和享受到农村居民不能享有的医疗卫生资源。收入状况不同影响社区居民对中医药的信任态度。随着现代生活节奏加快,使人们更加关注自己的健康,关注养生。在生活条件相对宽裕的情况下,中医药养生成了相对高收入者身体保健的途径。

3.2 中医药文化在社区的传播状况 社区居民主要关注养生知识、常见病防治和疑难重病防治,体现了中医“治未病”的理念深入人心。说明中医药文化宣传需充分发挥中医优势,特别是中医“治未病”优势,充分发挥中医“治未病”的养生学意义——无病自调[3]。

3.3 中医药文化的传播方式概况

3.3.1 中医药文化的传播方式 我国原有的中医药文化传播由医学家和非医学家做出贡献。医学家的传播方式主要有师承制、蒙学制、学派的继承、临床实践所造成的的社会影响和孙思邈、李时珍等医家的传播作用。非医学家的贡献主要是文人作品、上层人物推动和经济流通带动中医药知识的传播[4]。中医药知识在我国现有的传播方式主要有开设中医课程的教育院校、电视广播等媒介、报刊杂志书籍等纸质资料、新兴的网络形式、其他形式。

3.3.2 影响居民选择传播途径的原因 女性较男性更倾向于选择电视广播了解中医药文化,因为女性普遍比男性更居家,喜好用电视广播作为了解外界的媒介,接触电视广播的时间多过于男性。女性随年龄增长,养生意识明显强于同龄男性。城市居民较农村居民更倾向于选择报刊了解中医药文化,中医文化类报刊种类和发行量本身较少,农村居民获取报刊资源了解中医药的机会低于城市居民。城市居民由于普遍学历偏高和有订阅购买报刊的习惯,通过报刊吸取知识的意识强于农村居民。网络作为新兴的一种传播媒介,广泛地受到年轻人的接受。网络具有诸多优点,方便快捷、免费、消息具有及时性和全面性等特点,网络也有片面性,接收人群一般年龄偏小,所以年龄越小越倾向于网络途径以了解中医药文化。男性比女性更倾向于选择现场讲座了解中医文化,因为男性对事物的认知态度要比女性更谨慎,女性学习更偏向于满足生活需求,男性学习事物态度较女性客观,现场讲座是种可以获得第一手学习资料的学习方式,男性在现场讲座中更易判断知识的有效性和权威性,从而习得为自己所用。

4 建 议

4.1 中医界自身应该注重宣传 中医界要有意识加强舆论引导,注重自身宣传。让群众科学地认识中医药及其疗效,选择中医治疗。中医药文化氛围光靠中医院带动并不现实,要全行业齐动才能营造出保护中医药传统知识和支持中医药文化建设的良好氛围。与此同时,政府职能部门和行业要在大众媒体宣传过程中进行监管,避免过分商业化和诱骗行为的发生,以免影响中医药形象。

4.2 中医药文化要发展要建立牢固的群众基础 人民群众的需求、理解、认同和支持是中医药事业发展的基础和动力。让广大群众进一步了解中医药、认识中医药、感受中医药,享受到中医药服务,提高健康水平,将对中医事业的发展至关重要[5]。中医药文化尚未得到大多数老百姓的认同,建立牢固的群众基础对发展中医药文化有良好的推动作用,中医药在广大农村具有广阔的前景,采取“农村包围城市”方式可为中医药的发展开创新的局面。用通俗易懂的方式让所有群众能够认识中医,接受中医,特别是争取年轻人信任中医。

4.3 充分发挥各种中医药文化的宣传途径给居民更多选择 电视台、出版社对中医药文化的宣传在社会上的影响力很大,宣传过程中应注意用清晰易懂的语言传播中医药文化。如电视台和健康类报刊、书籍可开辟专栏讲养生知识,中医院建立特色科室等。中医外观建设、庭院建设等方面都带有中医的文化视觉感官,视觉形象传播能辅助性增强传播主体的效果[6]。可根据不同的人群特征宣传中医药文化,采用对该人群更倾向的传播途径以提高效果。

4.4 国家和政府的责任 应从国家层面采取有效、合理的措施来改变中西医利益格局,确保中医药传承与发扬。国家要出台政策需细化、具体化,形成一定机制,加强中医药人才队伍的培养和财政的投入。中医药发展需要政府层面的重视和推动,需要政府提供一个台阶和媒介系统,为中医药的文化发展和中医药的传承提供支持。解决中医院中医药人才培养、中医西化、中医药人才流失问题,加强基层中医药文化底蕴和人才的培养。

[1] 冯泽永.中西文化与中西医学[J].医学与社会,1997,12(4):48-50.

[2] 杨桂华.中医文化与中医发展[J].医学与哲学,1996,17(2):85.

[3] 洪蕾,冼华.中医“治未病”的理论研究[J].中国中医基础医学杂志,2007,13,(2):92-94.

[4] 李茵,刘艳骄.中国古代中医药知识的传播途径浅析[J].中华医史杂志,2008,38(3):145-150.

[5] 闫雪.中医药知识传播过程中公众认知度及效果评价之中医药认知度现场调查及睡眠网络调查研究[D].北京:中国中医科学院,2008.

[6] 唐自珍.中医药文化传播的视觉设计效果[J].现代医院,2011,11(4):122-123.