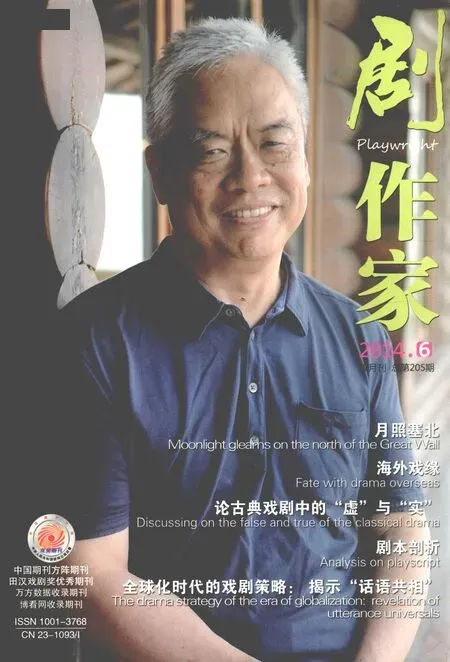

剧本剖析剧作原理及技巧(续)

黄维若

剧本剖析剧作原理及技巧(续)

黄维若

《李尔王》中弄人的反讽还有一个突出的作用,就是引领反讽成为全剧的主要表达手段。《李》剧大体上可以分为三块——这是一个非学术的概念,但大部分专业编剧,对戏剧的分场分幕,印象并不深刻,在他们眼里,一个剧本就是那么几块。如果一定要有个名词,也许我们可以叫它事件群。《李尔王》的第一块,是其专横跋扈地分封国土,驱逐小女儿及肯脱。其结果是自己成了被抛弃者。第二块是李尔疯了,在荒野等处流浪。第三块是他再次见到小女儿,清醒过来,后悔至极,最后死去。其中第二块是本剧最精彩生动的部分。此时,反讽成为剧中大部分人物的共同语言。但是我们注意到,李尔疯了以后,弄人尽管仍然跟李尔在一起,但是他的反讽开始减少。比如第三幕第二场,暴风雨的荒野中,湿淋淋的李尔上场,他已是半疯,狂号着:

“吹吧,风啊!吹破了你的脸,猛烈地吹吧!

你瀑布一样的倾盆大雨,尽管倒泻下来,浸没了我们的尖塔,淹沉了房顶上的风标吧!你思想一样迅速的硫磺电火,劈碎橡树的巨雷的先驱,烧焦了我的白发的头颅吧!……”

而此时弄人的话完全不去正话反说或挖苦嘲讽了,他说:

“啊,老伯伯,在一间干燥的屋子里讨一杯冷水喝,不比在这没有遮蔽的旷野里淋雨好得多吗?老伯伯,回到那所房子里去,向你的女儿们寻求祝福吧,这样的夜无论对于聪明人还是傻瓜,都是不发一点慈悲的。”(见朱生豪译《莎士比亚全集》第四卷,中国电影出版社1997年版,第308页)

这已经是正常语境下的正常话。为什么会这样?因为弄人不能老是强烈地进行反讽,毕竟戏在李尔身上。此前只要弄人出场,说出那些怪异而深刻的话,他就非常抢戏。这样长久下去不行。所以莎士比亚在李尔疯了之后,弄人的戏一是减少,二是其话语稍趋正常(当然,其反讽并未完全消失)。李尔疯了以后,其疯话倒是越来越充满了反讽意味,非常精彩,有强大的戏剧张力。等到装疯的埃特加进入到这个行列后,更是妙语连珠,成了反讽大合唱。其间,他们所使用的反讽方法,仍然与弄人早前建立的反讽语法有关。即对现实的否定,对李尔放弃国土与权力的愚蠢行为的否定,及对李尔两个女儿行径的谴责。从人物逻辑上说,疯子李尔和装疯的埃特加不会有意识地去学习弄人。但是我们说过,从来没人要把一个真正的疯子弄到舞台上去胡说八道。那都是作者有话要说,他们只不过是通过疯子或装疯这种手段说出来。也就是说,《李尔王》第一块戏中,莎士比亚有许多话通过弄人的反讽说出来。李尔疯了以后,作者将弄人肇始的反讽手法,扩大到李尔和埃特加身上。这里涉及到歌队反讽与剧中人物反讽互为表里互为因果的问题,是一种歌队技法的延伸。我们来看剧本实例。

《李尔王》第三幕第六场,这是疯子李尔在荒野茅屋的苦难中煎熬时,葛罗斯脱找到了他们,把李尔、弄人、装疯的埃特加(葛罗斯特未认出埃特加是自己逃亡的儿子),还有此前寻来的肯脱,都接到自己城堡附近的一处农舍中。葛罗斯脱不太敢得罪吕甘们,尽管同情李尔,却不敢把他们安置到自己城堡里。之后,只剩下李尔、弄人、埃特加和肯脱之后,李尔在其疯子头脑中想象这是一个法庭,审判着他仇恨至极的吕甘和贡纳梨:

“肯 脱 陛下,您怎么啦?为要这样呆呆地站着。您愿意躺下来,在这褥垫上面休息休息吗?

李 尔 我要先看她们受了审判再说。把她们犯罪的证据带上来。(向埃特加)你这披着法衣的审判官,请坐;(向弄人)你,他的执法的同僚,坐在他的旁边。(向肯脱)你是陪审官,你也坐下。

埃特加 让我们秉公裁判。

你睡着还是醒着,牧羊人?

你的羊儿在田里跑,

你只要张开你的小嘴唇,

不伤你羊儿一根毛。

呼噜呼噜;这是一只灰色的猫儿。

李 尔 先控诉她,她是贡纳梨。我当着尊严的堂上起誓,她曾经踢她可怜的父王。

弄 人 过来,奶奶,你的名字叫贡纳梨吗?

李 尔 她不能抵赖。

弄 人 对不起,我还以为您是一张折凳哩。

李 尔 这儿还有一个,你瞧她满脸的横肉,就可以知道她的心肠怎么样。拦住她!举起你们的兵器,拔出你们的剑,点起火把来,营私舞弊的法庭!本法的贪官,你为什么放她逃走?……叫他们剖开吕甘的身体来,看看她心里有什么东西。究竟为了什么天然的原因,她们的心才会变得这样硬......”(见朱生豪译《莎士比亚全集》第四卷,版本同前,第319-320页)

这仍然是一种戏拟性反讽。一个疯子心中的仇恨狂热升腾,在幻觉中进行审判。那个假疯子和弄人,心中其实是清醒的。但他们顺应李尔的诉求,以戏拟的方式模仿一个法庭,审判吕甘和贡纳梨。李尔心中一灵不灭,幻想中剖开吕甘们的身体,看看她们心里有些什么。我们看到,此戏剧场面中,焦点是李尔,充当法官和执法同僚的埃特加与弄人,尽管他们都当了执法人,但只是李尔的陪衬。李尔主导了这场戏拟,尽管这戏拟不是他的自觉。本场审判作为反讽手段,表面上看,李尔对两个儿女的罪行从头到尾地控诉,痛快淋漓地责骂。弄人与埃特加也予以某种呼应。但这只是疯子的游戏,不能对吕甘与贡纳梨产生任何作用。作者的意图也不在此。其深层指涉是:再大的罪恶,在权力的庇佑下,是不可能得到真正审判的。对有罪的当权者进行所谓公正审判,无非都是一些疯子傻子的幻想。所以我们看埃特加的台词,李尔指定他为法官,他也同意,说:“我们秉公裁判”。可是下边紧接着他就开始话题漂移,说:“你睡着还是醒着,牧羊人?你的羊儿在田里跑,你只要张开你的小嘴唇,不伤你羊儿一根毛。呼噜呼噜;这是一只灰色的猫儿。”这是他自己装疯的需要,同时更深层次的指涉,是认定那个时代的所谓“秉公裁判”,不过都是疯言疯语。

前文说过,《李尔王》围绕着继承权问题,用一种双重动作线来进行结构。一条线是李尔及三个女儿的纠葛,一条线是葛罗斯脱与儿子及私生子的纠葛。然后两条线又各自拉出对立的阵容,两个大女儿对李尔的抛弃与迫害,还有私生子爱特门对父兄的陷害。阴谋陷害者们结为一方,其空间是宫廷城堡里。被迫害者为另一方,其空间是荒原旷野或野外营帐中。

其实这是莎士比亚相当一部分戏的共用结构。比如《威尼斯商人》一处空间是威尼斯,一处空间是贝尔蒙多。威尼斯是一个罪恶的地方,这里进行着仇恨勾当,逼债、诡计、不许恋爱、谋划着要割人一磅肉等等。贝尔蒙多是一处爱情之地,月光和音乐、浪漫的情感、甜蜜的话语等,是生命的主要内容。《暴风雨》也是如此。一处空间是米兰的宫廷,这是篡位者安东尼奥施行阴谋的地方,一处空间是海中荒岛上,被放逐的原米兰公爵普洛斯彼罗及女儿等在这里,尽管与岛上的精灵等有冲撞纠葛,但最后荒岛仍然还是成了真诚融和的乐园。《皆大欢喜》也是如此。法兰西宫廷中是篡位者弗莱德里克,远方的亚登森林里是被篡位的公爵与他的部下,宫廷是阴谋与独裁的地方,森林是美好的乌托邦。宫廷中的美丽女子罗瑟琳与西莉娅,还有别的好人,都投奔到森林里去,在那里产生着浪漫爱情与美好故事。当然,这些戏最后都是美好的势力战胜邪恶的力量。莎士比亚有好些个戏都是此类结构。但是这些两条线的戏,不可能两线永远各自运行。它们必定会有交集,此时必然产生强烈的戏剧情境,能大幅度地推进戏剧情节与人物关系。所以莎士比亚此类戏,凡是两条线交集的点上,就是戏剧性非常强烈的段落。比如《威尼斯商人》两条行动线交集的点,第一次是巴萨尼奥带着安东尼奥借给他的钱,从威尼斯来到贝尔蒙多求婚,于是马上就有猜三个盒子又浪漫又紧张同时还是有情人终成眷属的段落。两条线再交集就是第四幕法庭上了,夏洛克要割取安东尼奥一磅肉的阴谋几成事实,幸亏波西霞假扮律师,用近乎无赖的计谋救了他,并迫使夏洛克放弃自己的宗教,分出自己的财产,那是全剧的高潮。所有这类莎剧,只要两条结构线交集,两种力量两类人群产生纠葛碰撞,就会有很精彩的戏。《李尔王》也是如此。李尔、肯脱、弄人、埃特加,他们集合在一起,也是两条动作线的交集,李尔、肯脱、弄人,可说是李尔与吕甘、贡纳梨冲突中的失败一方,埃特加被爱特门阴谋所害。他们的空间是在旷野。但是这样一群人能有什么碰撞或纠葛?他们或疯或傻,是一些无权无势的天涯沦落客,情节上不可能有大的动静。但是他们的感情、他们在对世界的认识、及内心的活动,都处于一种极度亢奋的状态,于是以戏拟性反讽的形式,制造了一次情绪高潮,将本剧主题表达得非常生动而彻底。

从《李尔王》全剧看起来,弄人、疯子李尔、装疯的埃特加三人的反讽,其共同点是,他们的话听起来都有点疯疯癫癫。反讽话语未见得都是疯癫的语言。本剧描述一个是非颠倒,仇恨与阴谋充斥的混乱世界。疯癫式的反讽语言是很合适的。比如鲁迅的《狂人日记》就是如此。但是细看之下,《李》剧中此三人的台词有着相同的反讽色彩,但是内容上是各有侧重的。弄人的话语集中在讽刺李尔及肯脱等愚蠢,他总说自己的鸡头帽适合这两人戴,自己是傻瓜,他们也是傻瓜。他对李尔说:

“我宁可做一个无论什么东西,也不要做一个傻瓜;可是我宁可做一个傻瓜,也不愿意做你,老伯伯。”(见朱生豪译《莎士比亚全集》第四卷,版本同前,第281页)

他将肯脱也直指为傻瓜,要把自己的鸡头帽给肯脱。肯脱与李尔是完全不同的。肯脱乔装打扮来投李尔,是他要忠诚护卫这位昔日的主人。全剧是因为这样的人物存在,这个世界才有了一点点希望。弄人骂他蠢,不会势利做人,其真正语意,还是在李尔身上,因为他的愚蠢,连累许多人不得不如此被动牵连。

李尔疯了后的话语在层次上相对简单,就是狂骂两个女儿,并在幻觉中审判她们。与此同时,他话语的关联域也在扩大。前文中我们曾提到过,作为疯子的李尔,开始说出他王国中民不聊生的事实,他说:

“……衣不蔽体的不幸的人们,无论你们在什么地方忍受着这样无情的暴风雨袭击,你们的头上没有片瓦遮身,你们的腹中饥肠雷动,你们的衣服千穿百孔,怎么能抵挡得了这样的气候呢,啊,我一向太没有想到这种事情了……”(见朱生豪译《莎士比亚全集》第四卷,中国电影出版社 1997年版,第312页)

如果这话是正常的李尔所说,我们可以看作是一个自以为是的国王,瞬息之间天良的重现。但现在这话由一个疯子国王说出来,我们仍然可将其看作是一种反讽。或者可以这样说,疯子李尔的反讽话题,除了对两个女儿的仇恨与诅咒,还有一个国王思绪的残存。他滔滔不绝,文彩极佳,想象力极好,情绪极为疯狂而饱满。无论什么时代,都是对演此角色的演员的极大考验。

假疯子埃特加东一句西一句,其话语风格颇像今天的现代派诗歌。但是不难看出,他的语意集中在对这个世界的否定上。他初见李尔、肯脱一群人的时候说:

“谁把什么东西给可怜的汤姆?恶魔带着他穿过大火,穿过烈焰,穿过水道和漩涡,穿过沼地和泥泞;把刀子放在他的枕头底下,把绳子放在他的凳子底下,把毒药放在他的粥里;使他心中骄傲,骑一匹栗色的奔马,从四寸阔的桥梁上过去,把他自己的影子当作了个叛徒,紧紧追逐不舍……”(见朱生豪译《莎士比亚全集》第四卷,版本同前,第313页)

其语言看似混乱,但却向我们描绘了一副地狱般的图景。这就是自称汤姆的埃特加对世界的看法。我们前文提到过,埃特加因为中私生子弟弟的诡计,莫名其妙地蒙受了不白之冤,失去了父爱,失去了权力与财产继承资格,他的世界突然坍塌了,其内心几乎崩溃,他看到的现实扭曲而可怕。

由弄人发端的反讽语言,随着戏剧情境的推进,在全剧两条动作线交集的精彩段落,成了李尔、弄人与埃特加的集体反讽。而他们反讽的内容,又各有不同侧面。至少我们可以这样说,这出戏的集体反讽,是由弄人引导而来的。

综合起来看,弄人作为《李尔王》中一个非常特殊的人物,其作用独特而重要。他对全剧的主题,有着明确而生动的宣示。他引导了全剧集体反讽场面的出现。他对于李尔这个人物的本质,有着明确而深入的揭示。与此同时,他也推进和影响了李尔作为一个戏剧人物的发展。到戏的后半部分,李尔在很多时候开始用弄人的思维方式来看问题,来评价现实,比如:

“李 尔 ……一个人就是没有眼睛,也可以看到这世界的变化。用你的耳朵瞧着吧:你没有看见那法官怎样痛骂那个卑贱的偷儿吗?侧过你的耳朵来,听我告诉你,他们两人换了地位,谁还认得出哪个是法官,哪个是偷儿?你见过农夫的一条狗向一个乞丐乱吠吗?”(见朱生豪译《莎士比亚全集》第四卷,版本同前,第340页)

这几乎完全是弄人的话语,弄人的逻辑。假如把李尔的名字去掉,谎称这是弄人的台词,没有人会怀疑的。甚至,这些话实际就是弄人说话的延长。我们看一幕五场中弄人说过的话:

“弄 人 ……你能够告诉我为什么一个人的鼻子生在脸中间吗?……因为中间放了鼻子,两旁就可以安放眼睛,鼻子嗅不出来的,眼睛可以窥探进去。”(见朱生豪译《莎士比亚全集》第四卷,版本同前,第286页)

弄人在李尔发疯的过程中,其影射与嘲弄,无疑是火上浇油推波助澜的。所以对于这个弄人是真傻还是装傻,实际上莎士比亚研究者们一直有分歧。布拉德雷认为这个弄人“其实的确略有傻憨”,是一个心智不健全的人。(见布拉德雷著、张国强等译《莎士比亚的悲剧》,上海译文出版社 1992年版,第289页)不管怎么样,是弄人促使李尔有了不同于暴君时期的认识,他开始对这个世界否定,对人生有了悲凉而深刻的了解,对政治有一种厌恶与反感,对小女儿科第丽霞有了真正的理解与爱。他的疯,恰恰是其人性另一面的觉醒。而弄人促成李尔作为人物发展与深入的主要手段,就是反讽。

莎士比亚在其戏剧创作中,达成反讽目标的一个重要手段,就是大量使用弄人、傻瓜和奴仆性质的小丑。比如《维洛拿二绅士》中的傻子仆人史比德,《爱的徒劳》中的乡下小丑考斯塔德,《暴风雨》中的弄臣特林鸠罗,《威尼斯商人》中的乡下仆人朗斯洛特,《皆大欢喜》中的小丑试金石,《第十二夜》中的丑仆费斯特,《雅典的泰门》中的弄人,《冬天的故事》中的小丑,《终成眷属》中的丑仆拉瓦契等等,莎士比亚笔下的此类丑角有数十个,基本功能都是反讽。只不过他们绝大多数不是半歌队,而是剧中的大龙套。我们将在下一节“戏剧中的丑角”来谈他们。

当然,戏剧中歌队的反讽,也未见得都是《李尔王》中弄人这种单人半歌队来执行。什么样类型的歌队都可能具有反讽功能,比较多见的,是群体性歌队执行主题性反讽。

主题,也许是文艺理论中最没有争议的概念。《辞海•文学分册》该词条是这样说的:“(主题)又叫‘主题思想’。文艺作品通过描绘现实生活和塑造艺术形象所表现出来的中心思想。是作品内容的主体和核心。是文艺家经过对现实生活的观察、体验、分析、研究,经过对题材提炼而得出思想结晶,也是文艺家对现实生活的认识、评价和理想的表现。”(见《辞海·文学分册》,上海辞书出版社1979年版,第10-11页) 艾布拉姆斯是这样说的:“(主题)这个词更常用来表示一般的概念信条。这种概念或信条既可以是含蓄的,也可以是明确的。一部虚构的作品总是包含着一个抽象概念或信条,并使其对作者有说服力。”(艾布拉姆斯《文学术语辞典》,北京大学出版社2009年版,第341页)两者相较,可通约的部分是很多的。

以反讽的形式来宣示作品的主题,就叫主题性反讽。正话反说或言在此而意在彼地宣示主题,当然是一种特殊形式。艺术作品的生命,就在于拥有站得住的独创性。艺术独创性从技术上说,无非是使作品让受众印象深刻,觉得它非同凡响,能激发他们努力去感悟艺术家的全部意图。以反讽手段表达主题时,也有一些独特性很强的形式,歌队进行主题性反讽是其中一种。我们在迪伦马特的《老妇还乡》中可以看到此种情形。

《老妇还乡》结尾处,众人把伊尔弄死后,医生作结论说是“心肌梗塞”。市长说是因为“兴奋过度造成的”。记者们据此发了新闻。克莱尔开了支票,走人。至此,情节全部完成,人物动作全部完成。舞台提示说,克莱尔让总管揭开伊尔脸上盖的台布。

“她久久地看着他的脸,始终丝毫不动容。”(叶廷芳等译《老妇还乡》,外国文学出版社 2002年版,第306页)还有一个黄雨石译本,此处译成“她仔细看了一阵,始终面不改色”。(《世界经典戏剧全集》德语国家卷下,浙江文艺出版社1999年版,第1872页)黄雨石译本是根据迪伦马特1956年版《老妇还乡》翻译的。叶廷芳译本是据迪氏1980年本译的。因未见到德语原文,未知两个版本在这句话上,会不会有差异。但从翻译效果而言,叶氏译句更微妙。这场面令我有些震撼。但如果戏就此结束,结尾有点堵不住前边风起云涌的戏剧过程。所以接下来,场景变化,出现了一个很大的歌队。舞台提示说:

“如果说,那标志着生活福利日益提高的衣着平稳地、顺畅地日趋丰富多彩;如果说,戏剧舞台也在不断变化着,经常改善着,一步一步登上社会阶梯,好像神不知鬼不觉地由贫民窟搬到了条件优越的现代城市,日益富裕起来。那么现在,在这最后一个场景中,这种蒸蒸日上的景象将呈现其总的大轮廓。那个曾经是灰暗的世界,如今焕然一新,成了财富的物质文明的化身,仿佛人间的一切都归结为‘世界的幸福结局’。现在修葺一新的火车站周围彩旗招展,彩带飘扬,广告画、霓虹灯交相辉映,而居伦城的男男女女则穿着豪华的晚装和燕尾服组成两个类似古希腊悲剧里的歌队。”(见叶廷芳等译《老妇还乡》,版本同前,第307页)

歌队A 和歌队B先唱世界一片灾难,最大的灾祸莫过贫穷。然后众人一齐唱:

“ 众 现在我们终于鸟枪换了炮!

伊尔太太 命运向我们展示了仁慈。

众 它使一切改变了面貌。

妇女们 我们窈窕的身材穿上了合身的衣裳。

儿 子 小伙子们驾起了供运动用的小汽车任意飞跑。

男人们 商人们再也不为买大轿车满腹愁肠。

女 儿 姑娘们在红色网球场上大显身手。

医 生 手术室里一切设备都已改弦更张,墙壁全由绿色瓷砖镶贴,现在做手术谁都不会胡思乱想。

众 晚餐热气腾腾,阵阵喷香,脚穿新鞋,喜气洋洋,悠悠然把高级烟来细细品尝……

请为我们保护这神圣的财产,

保护和平,

保护自由。

为我们挡住黑夜吧,

再也不让黑暗笼罩我们的城市,

这新生的繁华的家园,

让我们幸福地享受这鸿运。”

(见叶廷芳等译《老妇还乡》,版本同前,第308-310页)

我们注意,此歌队由居伦小城的公民们充当。前文提到过,这叫作剧情内的人物充当群体性歌队。说白了,这些歌队成员就是谋杀伊尔的当事人。迪伦马特在该剧本“初版后记”中这样写道:

“与男主人公相关的居伦人,都是和我们一样的人。不能把他们描绘得很坏,绝对不能。起先他们决定拒绝这笔捐助,接着纷纷赊账,但并没有事先就想弄死伊尔,……只到彼得家仓房那一场,局面才发生了根本性转折。这时伊尔的厄运已无法挽回,从此居伦人逐渐走上了谋杀的道路,……那诱惑实在是太大了,整个小城的人都在这诱惑面前渐渐屈服了……”(见叶廷芳等译《老妇还乡》,版本同前,第314页)

说得很清楚,居伦人是在金钱的诱惑面前“渐渐屈服了”。他们并不是对伊尔四十多年前抛弃克莱尔的罪孽真正感到愤怒,而要以正义惩罚罪恶。绝对不是。那么,他们内心有一点点愧疚吗?这就很微妙了。恰恰是这样一个结尾的歌队大合唱,使本剧的主题上升到一个新的层面。我们在大合唱之前的剧本中,可以获得这样的解读:在金钱的诱惑面前,人的自尊与良知,会被迅速击溃,尤其是贫穷的人们,更有可能为脱贫而做出任何厚颜无耻的事情。但是结尾歌队的合唱,使剧本的意义更具有形而上的提升。我们看到,居伦人审判伊尔的法庭是非法的,他们处死他的手段,不过是私刑。在此过程中,真正的法律与国家秩序在哪里?真正的舆论与正义在哪里?伊尔,这个平庸的小人物,四十多年前的那桩事情,即算是罪恶,也应该由真正的法律来审判。而居伦人只不过是在法律与正义的假面之下,谋夺他们的私利。在此过程中,真正的法律、真正的舆论、真正的公权力,都是睁一只眼闭一只眼。这不仅仅是居伦,而是我们现实世界的写照。作者在“后记”中清楚地指出,居伦人“都是和我们一样的人”,也就是说,他们和我们大多数人一样,屈服于金钱,但并不能完全抹去残存的一点点良知。那怎么办?普通而平庸自私的人,坏又不那么坏,好又好不到哪里去,做了很坏的事之后,又被社会默认,此时他们首要的问题,就是要消除自已的罪孽感,要有强烈的自我心理暗示:他们做的事情是合理的。于是大合唱首先说明他们特别贫穷,无法生活。接下来他们大谈“现在我们终于鸟枪换了炮”。紧接着,合唱转为独唱,伊尔太太站出来声明“命运向我们表示了仁慈”。是命运表示仁慈,让他们“鸟枪换了炮”吗?伊尔太太心里一清二楚。不是命运,而是居伦人以虚伪的借口,私刑处死了她的丈夫伊尔,换来了克莱尔的支票。而她作为死者的妻子,由她出来“正名”,是再合适不过的了。法律与舆论都不追究他们,他们是要为自己的行为找到合理性。然后大家赞颂他们富裕的方方面面,及富起来后的种种好处,比如“伦勃朗与鲁本斯不断涌现”,艺术得以发展,大家都进教堂祈祷,人心向善,物质文明促进了精神文明。最后他们请求上帝“保护这神圣的财产,保护和平,保护自由”。他们越唱越轻松,越唱越开朗,越唱越自信。他们心中的一点点做贼心虚,最终被唱得烟消云散。

人们对这样的反讽,所带来主题的提升,会有不同的理解,比如说,人的无耻与更深的坠落,也许不是发生在制造罪恶的当时,而是在这之后。其途径是通过自我暗示与自我强调,将罪恶合法化,并披上正义的外衣。或者我们也可以这样看:社会现实与人心向善,永远是二元对立的。居伦人所生活的现实社会,不能让他们通过正常方法摆脱贫穷,最终只能走克莱尔们所命定的道路。他们自我认定此道路合理合法,也就成了必然。

此类反讽庄严热烈,气质高贵。所以作者在舞台提示中说:“居伦城的男男女女则穿着豪华的晚装和燕尾服组成两个类似古希腊悲剧里的歌队。”把罪恶说成正义,把虚伪与污秽,包装在古希腊悲剧歌队的高贵形式当中,《老妇还乡》的结尾,是非常光怪陆离而生动无比的。

也有剧本内容极其光怪陆离,而结尾处的歌队反讽却一本正经,与剧本内容形成很大反差的例子。比如维纳•许瓦布的《雌性领袖》。

先说说维纳•许瓦布这个人。他是奥地利剧作家,主要戏剧活动在德国,在德语戏剧圈里极具争议性。1991年其戏剧《人道毁灭之我的肝脏毫无意义》在慕尼黑戏剧院上演后,遭到德国保守批评家们的痛斥,说他是“舞台上的垃圾制造者”“市井小民的耻辱”。但也有人喜欢他的戏。随着他的戏越来越多,他被许多年轻的开放的不拘传统的戏剧观众奉为神圣。此人是个酒徒,1994年36岁时因酗酒引发心脏病去世。

《雌性领袖》收于他的戏剧集《粪便戏剧》之中。从其剧集名字可看出他的狂傲不羁。许瓦布认定:“戏剧就是一个愉快的垃圾场。”《雌性领袖》也不外乎此道。其内容说的是两个领微薄退休金的女人艾尔娜、葛瑞媞,生活在一种几乎被社会遗忘的状态中。两人也无他人可交往,便常在一起聊天,其内容空洞,乏善可陈,又还挺虚荣,不时卖弄。艾尔娜总要提起她儿子贺曼,还挺为之骄傲,可话里话外又透出那贺曼其实是个酒鬼,一事无成,而且游荡在外从不顾家。葛瑞媞也不时谈起她女儿汉娜萝儿,其实这女儿也不怎么样,九年前跑到澳洲去了,也就回过一张明信片。走之前生活就一团糟,“把自己搞得像个发春的母鸡,熟透的卵巢”。她还有个伴,就是一条叫莉蒂亚的狗。她们毫无内容的聊天,成为打发日子的主要手段。有一个做清洁工的马莉德,年纪要轻一些,智商更低,档次更低。未知其是串门还是来做小时工,总之她也参与到艾尔娜她们的谈话中来。她可炫耀的东西更少,没有狗也没有儿女可谈。于是就谈她的职业,她其实做得最多的清洁事务就是掏马桶。于是她把自己掏马桶说得挺了不起的。她说:“有一回他们甚至还派了一台豪华大轿车来迎接我,去替他们处理一个情况特别严重的马桶。这个马桶,可不像一般的马桶,每一分每一寸都非常地精致高雅。一点儿都闻不到粪便的味道,闻起来反倒像是有气质的贵妇人……”(见许瓦布《粪便戏剧》,台湾:唐山出版社 2002年版,第15页)艾尔娜她们还看不起她,说她话语肮脏。可是她们自己的语言也同样很污浊,比如艾尔娜责备马莉德说什么马桶和排泄,她说:“我时常问我自己,为什么人类要有屁眼。屁眼一点儿都不好看,什么屁眼嘛。可是人类偏偏就是不停地生产屁眼,一个接着一个。(见《粪便戏剧》,版本同前,第14页)艾尔娜与葛瑞媞互相之间也不服,还打了起来。之后又觉得这样太蠢,把自己唯一的一点点乐趣破坏了。于是两人坐下来,重新胡侃。说来说去,两人开始虚构与幻想自己生活中的欢乐与幸福。艾尔娜认识一个叫沃提拉的肉铺小老板,而且一厢情愿觉得那人对她有点意思。于是她幻想这人与她一起到罗马梵蒂岗朝圣,两人情意绵绵,十分相得。葛瑞媞当然不服,她也杜撰出一个音乐会。其间有一个吹大号的乐手,跟她对上眼了,两人共坠爱河,有许多高雅又浪漫的活动。马莉德听得浑身发热,便开始虚构自己生活中的亮点。可是她既无爱情想像,也无浪漫机缘,她的生活中只有马桶,于是她把自己掏马桶吹成一件神乎其技的事情。她说:“大家对着马莉德高呼万岁。一,二,三,高举,大家嘿咻一声,一下子把马莉德扛在肩膀上,抬着她朝厕所方向迈进。”于是她赤手空拳,掏各种各样的马桶,大家把她奉为神明。其形容此等生计的话语令人恶心欲吐。批评者们说许瓦布是舞台上的垃圾制造者,并没有说错。但是马莉德越说越兴奋,居然把艾尔娜好不容易虚构出来的肉贩沃提拉,还有葛瑞媞幻想出来的大号手,都纳入到她掏马桶的行为中。还想像艾尔娜的儿子和葛瑞媞的女儿都突然出现,把两个老妇肆意凌辱,打她们耳光,把她们的自尊心彻底粉碎。艾尔娜与葛瑞媞在狂怒中,一把扭住马莉德,把她的脑袋切了下来,用抹布兜着,放在桶里。

这是本剧前两幕的内容。许瓦布真实而恶毒地表现了许多普通人的悲惨处境,在一定程度上包括我们自己——我们经常处于无人关怀,无人交往,生活乏善可陈而又无人倾诉的境地。我们回味自己的生活经历时,往往找不到可资骄傲的任何亮点。人生,越是失败感强烈,就越是喜欢自我虚构与自我美化,而且这时候自尊心变得特别脆弱。许瓦布的可恶之处就在于,他把我们这样一种本来就可悲可怜的境地,放在一种粪便横流的恶心语境里,用血腥、暴力、肮脏的方式表现出来。令人又震撼又佩服又不舒服,甚至极为不安。戏剧要表现一种什么东西?就舞台内容而言,人们可容忍的极限边界在什么地方?这都令我们想起很多很多。这是一种令人在惶惑中深入思考的残酷肮脏的戏剧,其个性鲜明,指向清楚,才气逼人,肆无忌惮。作者非常懂戏,可是又不按规矩出牌。到第二幕结束时,艾尔娜与葛瑞媞“小心翼翼的,把马莉德的脖子切了下来。艾尔娜随即拿起桶子和抹布接好,避免搞得满地疮痍。”(见《粪便戏剧》,版本同前,第55页)其舞台上的恶心和血腥,达于顶点,戏到此已经结束了。可是出人意料的是,作者笔锋一转,突然又来了一出第三幕,说是剧场的舞台上出现了“一个小规模但是肮脏的剧场大厅;一个迷你舞台,周围用彩色的的电灯泡住。扮演观众的群众坐在手工粗糙的长板凳上,背对‘真正的观众’,戏码演出时,仍有女侍送上啤酒。后膛炮安魂者合唱团出场,人声鼎沸。”(见《粪便戏剧》,版本同前,第57页)令人好奇的是,这个作为歌队的后膛炮安魂合唱团所唱之曲,虽说有点不伦不类,但与前两幕戏那种肮脏、残酷与血腥完全不同。其歌名《上帝该为我如此》,其词如次:

“上帝如公车

载你四处去

若你好好拜托他

坐在里头没问题

上帝如炒蛋

源自千颗蛋

颗颗都有它贡献

只要心里敲开它

上帝是台挤乳机

世界就是那乳牛

应将牛奶护在心

否则立即会变坏……”(见《粪便戏剧》,版本同前,第57-58页)

这歌只是调侃而怪异,并没有此前戏剧中的戾气与恶心,顶多在最后一节说道:“上帝如快锅,快快煮你烂,清炖你的笨头脑,安慰你尸体。”与前两幕戏相比,这也没什么了。然后,合唱团在舞台上“观众”的热烈掌声中下去了。出现三位年轻貌美的女士,以恶毒夸张尖叫的方式再演前两幕戏,假扮的观众大笑,这些“观众”中坐着刚才戏里的艾尔娜、葛瑞媞与马莉德,她们受不了了,起身逃离,戏到此结束。

那么这个第三幕到底要说什么?

我们清理一下全剧脉络。

前两幕中,我们通过艾尔娜、葛瑞媞与马莉德,看到西方一些底层妇女的生存状态。她们的物质生活,是西方整体经济水平较高情况下的贫穷,也就是说,她们的温饱没有问题,她们住一处小而破旧的房子也没有问题。她们最严重的问题是精神贫穷。此问题来自两方面,一是她们自己内心的空虚贫乏,二是她们似乎被世界所遗忘,没有任何人会想起她们,关心她们,没有人与她们交住,甚至她们自己的儿女。而这些正是她们最最期盼的东西。于是艾尔娜和葛瑞媞在自己破烂的空间里,通过虚构与幻想,不断地塑造着自己的儿子或女儿,从她们嘴里,我们感觉到这些儿女有着常人的缺点,也不是什么了不起的人物,但他们与两位母亲的关系十分密切,是她们生活中实实在在的一部分。然而事实却是艾尔娜的儿子,与葛瑞媞的女儿,早就抛开了家,与母亲们几乎没有任何联系。第二幕中的艾尔娜和葛瑞媞,其虚构与幻想的重点有所转移,她们开始大谈生活中遇到的异性,那都是一些极高雅极虔诚的好男人,还挺有品位,而且都是她们的热烈崇拜者,她们与他们出双入对,十分欢快。透过她们的吹牛,我们看到她们恰巧一无所有,只能用这种意淫般的想像来满足自己。人到了这般田地,真是可怜。

但是更可怜者是那个文化及智力都比她们低的马莉德。她吹不出儿子女儿,因为她根本不曾有过。她也吹不出高雅的异性伴侣,看来她就没过过此等情事,其次,她也虚构不出来好男人。就她的生活视野所及,实在没什么好吹的,所以她只能吹嘘自己掏马桶。在第一幕中,她还只是吹嘘自己掏马桶掏得如何好,大家对她崇拜至极。到了第二幕,随着艾尔娜和葛瑞媞虚构与吹牛升级,她也升级,可是她却万万不该把艾尔娜和葛瑞媞千辛万苦虚构出来的好男人,纳入她掏马桶的场合和阵营。而且最后她还幻想着,艾尔娜和葛瑞媞的儿女来了,虐待她们,打她们耳光,残暴打击她们,于是她们再也不能忍受,杀了马莉德。

这两幕戏中的人物十分乖张而诡异,其中有些台词极度令人恶心,比如马莉德对掏大便的形容,使人不能忍受。但是有一点,此剧前两幕使用的是地道的现实主义创作方法。这几个人,正是德国或奥地利那些被人遗忘在厨房里孤单的退休女人的写照。笔者在德国工作与学习数年,亲眼见过类似剧中艾尔娜们的那种生存状态。就其白日做梦与幻想虚构这一部分来说,艾尔娜和葛瑞媞可说是极度夸张。马莉德的想像令人作呕。但是她们仍然是生活的集中与典型化。作者把马莉德的生活放在一种极端的境地,她没有文化,没有亲人,没有其他的社会交住,她只是一个清洁工,除了扫地清理马桶,她的生活中再也没有别的什么。这样的人在今天西方生活中是有的。那么她能有什么幻想,来寄托对生活的精神诉求?所以她把掏马桶的想像上升到伟大而神圣的高度,在生活逻辑上是没有问题的。极度典型化,是现代现实主义常用的手段。比如鲁迅笔下的阿Q,又比如奥尼尔《榆树下的欲望》中那几个人物,与我们一般生活所见的人与事,都有了很大的距离。但是他们仍然是现实主义方法塑造的艺术典型。

问题在于这些恶心肮脏而血腥的事情,要不要放到戏剧或艺术作品里来?现实主义并不是一种清教徒艺术,很早的时候,在某些作品里,就出现了残酷、血腥而令人震惊的形象、细节或典型,从而构成现实主义艺术创作的另一支脉。多年前鲁迅的作品中就有此类手法。比如其《药》中说到老栓为了儿子的病,到杀人砍头的地方去买人血馒头:“……一个浑身黑色的人,站在老栓面前,眼光像两把刀,刺得老栓像缩小了一半。那人一只大手,向他摊着;一只手却撮着一个鲜红的馒头,那红的还是一点一点往下滴。”(见鲁迅《呐喊》,人民文学出版社1973年版,第28页)想到这东西要让人吃下去,多数读者会恶心反胃的。鲁迅小说中冷冷的尖锐而残酷的东西,不是个别存在。鲁迅是接触过克尔廓凯尔等学说的,当一个作家对现实几乎完全否定的时候,其作品中的典型,往往会因残酷血腥或别的强刺激因素,而令人震撼不安。此种趋势,在当代文艺作品中未见是主流,但其数量在增多。比如莫言的《红高粱》,写到鬼子抓住罗汉大爷,逼着屠夫孙五剥他的皮,孙五割去其耳朵什么的,接下来在鬼子强逼下:“孙五操着刀,从罗汉大爷头顶上外翻着的伤口剥起,一刀刀细索索发响。他剥得非常仔细。罗汉大爷的头皮褪下。露出青紫的眼珠。露出一棱棱的肉……”(见《1986中篇小说选》,人民文学出版社1988年版,第329页)这些描写绝不令人愉快。只不过,有谁规定艺术描写一定要使人愉快?我们曾分析过的萨拉•凯恩《4•48精神崩溃》,其译者胡开奇在“译后记”中说萨拉•凯恩等“直面戏剧”作家:“赤裸裸地表现了现代社会中人们的精神崩溃、毒瘾、血腥暴力、性虐待、战争恐怖和种族屠杀等。这些剧作家们试图以人类世界血腥可怖的真实场景来揭示新的社会现实,以极端的道德勇气来呼唤人们的良知。”(见《萨拉·凯恩戏剧集》,新星出版社2006年版,第284页)而这些作品,很难归入到别的什么现代派,它们从本质上讲是现实主义的。而且它们并不背离作品要表达真、善、美的终极目的,20世纪以来的美学,把丑的研究纳入视野,这是一个进步。回到我们自己的话题上来,可以认定,《雌性领袖》前两幕是用一种黑色而残酷的现实主义方法创作的。

那么此剧第三幕就很不一样了。首先它间离开来,以一种非线性的突如其来的戏中戏形式,对前两幕戏进行解构。先是后膛炮安魂合唱团以一种赞美诗的形式,从上帝与我们普通人对上帝的诉求两方面,将神圣的宗教瓦解。上帝是谁?合唱团将其形容为公车、炒蛋、奶牛、梅子树、打字机、天堂、洗衣机、快锅等等。这些东西本身是中性的,没有褒贬。但这些东西排列在一起的时候,就有一种嘲弄与滑稽之感。上帝究竟是什么东西,就变成一片虚无。再接下来,是人们与上帝的关系。也是说了一堆废话,比如上引说上帝如炒蛋,接下来是“源自千颗蛋,颗颗都有它贡献,只要心里敲开它。”什么意思也没有,就是一些字堆砌在那里。这仍然是反讽。通过合唱对上帝的戏谑化,还有人们对上帝诉求的纷乱,把我们的世界瓦解成一片虚无。接下来是戏中戏舞台上的表演,三位年轻貌美的女士“以恶毒、夸张、尖叫的方式诠释雌性领袖”时,受到戏中戏里的观众热烈欢迎,而真正演这戏的艾尔娜等三人坐不住,狼狈地逃走了。也就是说,前边两幕戏是无意义的,不被众人所接受,因为他们热烈喝彩的,是那三个女士恶毒、夸张和尖叫的表演,而这种表演是对戏剧内容的否定。艾尔娜们也肯定了这种否定,所以她们不好意思地逃走了。我们看到作者通过第三幕的反讽在强调。他所看到的世界是虚无的,人是痛苦而孤独的,人生是悲哀的。人就是生活在垃圾与粪便之中的蛆虫。在《粪便戏剧》唐薇所写的前言中有这样的评语:“许瓦布认为‘戏剧就是一个愉快的垃圾场’,他以性——特别是乱伦、强暴、或者是粪便、暴力、吃人肉等违反道德伦常的行为,作为作品的主体,用以抵制传统、保守,那所谓神圣的戏剧。”(见《粪便戏剧》,版本同前,第12页)也许从这样一个角度看,《雌性领袖》中的合唱队及戏中戏,不仅仅是一种主题反讽,更是涉及到作者对戏剧,对世界的基本否定。

至此,我们或者可以归纳一下本小节的内容:反讽最早是一种语言手段和修辞策略。通过正话反说或反话正说等等,掩盖或隐藏话语的真实含义,来达到特殊的修辞或艺术效果。掩盖与隐藏要巧妙而恰到好处,使得话语的真实含义得到另类形式的强调。到后来,反讽成为一种综合艺术方法,而不仅仅局限于修辞领域。再后来,反讽与哲学产生交集,成了一种思维方法及对世界的基本评价。

反讽很早就使用于戏剧。古希腊悲剧和喜剧中都有大量的例子。到了近现代,戏剧反讽有了许多新的发展,相应的技巧层出不穷。但是对戏剧反讽的研究,相对非常滞后。

我们把戏剧中反讽手段的类型分列为:反讽性戏剧人物、寓言性反讽、语境性反讽、佯谬性反讽、戏拟性反讽、主题性反讽。其中又重点分析了歌队在执行这些反讽任务时所起的作用。未见得这个分类就全面。其中一个原因,是我们只谈歌队反讽,而反讽现象,在戏剧中又远远超出歌队之外。比如情境性反讽。应该说戏剧中的语境反讽与情境反讽是有关系的,大体说来,戏剧中的语言情境仍然从属于戏剧情境范畴,但是戏剧情境包含的内容远比戏剧语境要多。比如说人物关系,这是戏剧情境的重要内容,它这超出语境范围之外。而情境性反讽在戏剧中是非常多的。比如我们前文分析过的《马拉•萨德》,其剧中人物设置及其扮演者的情况是这样的:

马拉——扮演者为妄想狂症患者。

西蒙娜——马拉的妻子,某种精神病患者,动作拘束而古怪。

科黛——梦游病患者,有嗜睡症。

杜佩雷——被送进精神病院隔离起来的色情狂。

雅克•鲁——激进的社会主义者。

宣告者——精神病院病人,大概因政治歧见而被隔离于此。

其余乐师及群众均为精神病人。

(以上人物设置见于彼德·魏斯《马拉·萨德》收于《西方现代戏剧流派作品选》第四卷,中国戏剧出版社2005年版,第236-238页)

这是《马拉•萨德》一剧的主要人物。其群众作为一个整体,同样是该剧的主要人物。他们都实有其人。在剧中有着自己的规定任务。但是他们又是不同种类的疯子或有别的问题的人。这就形成一种特殊的戏剧人物关系。

我们以前讲到过戏剧中的人物关系。他们大致有如下几种:

a.人与他人的关系

b.人与自我的关系

c.人与社会的关系

现在看起来,这个分类也不全面。在戏剧中至少还有一种人物关系,就是某种特定情况下的角色与扮演者的关系。上述疯子扮剧中角色,疯子不是一般含义上的演员。他们有疯子不可抑制的疯癫病态自我。这样一种自我与他所饰演的角色产生某种关系。这个关系非常诡异而奇特可笑,衍化出对人物的特殊而想不到的深刻解释。《马拉•萨德》中的这种人物设置明显带有反讽含义。是情境性反讽的一种。而这些与歌队并无关系,所以上文中我们也没有细谈。也就是说,戏剧中的歌队是执行反讽功能的一种手段。但是戏剧中的反讽现象不仅仅表现在歌队身上。

(未完待续)

责任编辑 姜艺艺