基于功能目的论视角下的翻译批评——以《哈利·波特》系列两个中译本的对比分析为例

向 晨

(华中师范大学 外国语学院,湖北 武汉 430079)

20 世纪70年代,德国掀起了一股功能派翻译理论的热潮,汉斯·费米尔提出功能目的论。传统译论认为,翻译应当遵循“忠实”原则,尽可能采取直译,还原原文风格。例如东方严复提出的“信、达、雅”,西方最流行的“等值、等效、功能对等”。而目的论作为功能翻译理论的重要组成部分,其中心思想是行动皆有目的,“目的准则”是一切翻译需遵守的最高法则。

所谓目的准则,即翻译所要达到的目的决定整个翻译的策略和结果。费米尔指出翻译是一种用于达到特别目的的复杂行为。翻译即传意,传意的对象不同,目的也就不同。因此费米尔认为决定翻译目的的最重要因素之一即为受众。译文读者分各种年龄段,有其自己的文化背景知识和对译文的理解与期待,因此译文是在目的语情景下为某种目的及目标受众而产生的语篇。同时,目的决定手段,不同的翻译目的所采取的翻译策略和翻译结果也不尽相同。因此译者需要根据不同的翻译目的采取最适合的翻译策略,达到预期的结果。对译本的评价也需根据翻译目的来进行考量。本文将从功能目的论的角度,对比分析《哈利·波特》系列台北皇冠出版社和北京人民文学出版社两种中译版本的差异。

一、小说《哈利·波特》系列

《哈利·波特》是英国女作家J·K·罗琳著作的魔幻文学小说,该系列总共7 部,主要描写了小巫师哈利·波特在魔法学校霍格沃茨7年的学习和历险故事,集魔幻、悬疑、冒险于一身。《哈利·波特》的第一部在1997年面世后便取得了巨大的成功,掀起了一股旋风般的魔法热潮,全球文坛为之震动。从问世以来,该系列已被翻译成67 种语言,所有版本总销量逾5 亿本(2013年10月),被誉为“自刘易斯和托尔金以来最伟大的奇幻作品”。

二、功能目的论视角下两个版本的对比

《哈利·波特》系列的中文版本有两种,一个是由苏农(第一部)、马爱新和马爱农姐妹俩翻译的简体中文版,一个是由彭倩文翻译的繁体中文版。虽然原文是相同的,但是这两个版本的翻译却大为不同。经考察原作和译作与受众的关系得出其差异:台北皇冠出版社将其视为儿童文学小说来翻译,受众对象为儿童;而北京人民文学出版社将其视为经典文学小说,受众对象更为宽广。罗琳也曾经说过:“我创作的时候并没有考虑特定的读者群。”迄今为止,《哈利·波特》系列擒获了儿童甚至成年人的心,满足了各个年龄阶段的想象力,所以在目的论的视角下,选取不同的读者群,译者采用的翻译策略也为之不同。以下选取本系列的书名、人名和咒语三个方面进行对比分析。

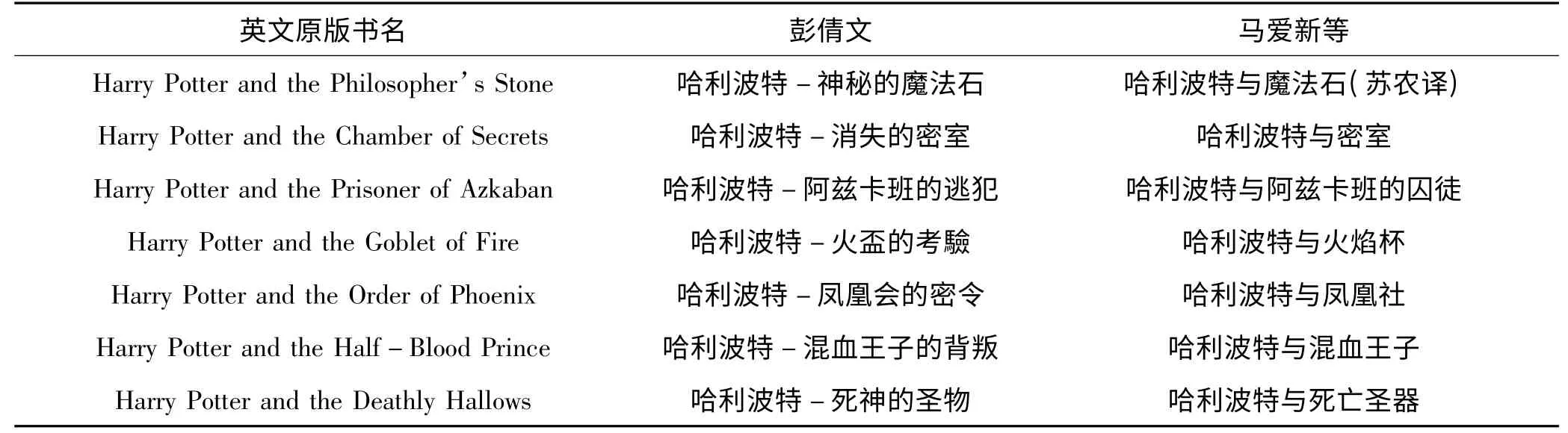

1.书名的翻译对比

书名是一本书的灵魂浓缩,高度反映了书的内容和主题。因此译名的预期功能首要就是信息功能,译者在翻译书名时应力求使译名忠于原书名。

表1 书名的翻译对比

从表1 列出的两个书名版本可看出:彭倩文翻译的书名主要是概括小说情节,马爱新等人则主要是提炼小说主题。

概括小说情节是指通过书名对故事内容进行高度凝练的总结,让人一看书名就能了解内容概况。彭倩文的翻译目标受众是儿童,儿童文学小说是按照孩子的理解能力、接受能力和心理特点创作的,所以她在翻译书名时采取了直译加补译的方法,直白地呈现出明了的故事梗概,信息量大,能让儿童在第一眼大概地了解小说会讲什么故事,感受其趣味,从而吸引他们阅读。

提炼小说主题则是呈现小说的精华或线索,半明半暗,勾起读者的好奇心。马爱新等译者的翻译目标受众更倾向于成年人。英文原版书名已很好地提炼了小说的主题,所以马爱新等译者采取了直译的翻译策略,更忠实于原书名,犹抱琵琶半遮面似地给予读者线索,同时又吸引读者翻开书,到书中去探究到底作者围绕这个线索讲述了一个怎样的故事。

2.人名的翻译对比

J·K·罗琳是兼具想象力、创造力以及丰富知识的优秀女作家。她甚至可以被称之为语言学家,因为在《哈利·波特》系列小说中,罗琳运用了很多拉丁和法语词根去再造英文人名,间接地反映了人物的性格和品质,所以这就要求译者在翻译成中文人名之前,首先要弄清楚罗琳使用的技巧和英文人名的深层含义。例如哈利在霍格沃茨学校里的死对头同学“Draco Malfoy”。他出身于古老的贵族家庭,极端地为自己的纯种巫师血统骄傲,并厌恶非巫师家庭出生的巫师。“mal”是法语前缀,为邪恶的意思,“foy”则源自“foi”,是相信的意思。这两个词根组成了姓“Malfoy”,说明这个家族是终极黑巫师“Voldemort”的忠实拥护者和追随者。“Draco”取自拉丁词根“Dracō”,代表蛇,显示出该人物邪恶、冷酷、骄傲的性格。因为语言上的差异,所以译者翻译这个名字时需要采用能反映人物性格特点的中文字词。台北皇冠出版社主要面向儿童,所以彭倩文在音译的基础上进行改译成为“跩哥·馬份”。“跩哥”直接显示了这个人物傲慢的性格,以及蔑视哈利·波特和他的朋友的态度。“馬份”谐音“马粪”,笔者认为这是译者基于人物令人讨厌的性格而注入了些许的个人感情色彩,但是却能引起儿童的共鸣,从名字上就得到认同。但对于成年人来说,这种译名难免有点可笑和幼稚,因此马爱新等人直接将其音译成“德拉科·马尔福”,采用标准的中译英文名的用字,显得更加正式,但是却遮盖了原作者想通过人名就显示出人物性格的意图,从而需要读者自己从故事中感受和总结人物的特点。其它相似的例子还有“賽佛勒斯·石內卜”(彭)和“西弗勒斯@斯内普”(马)等等,两位译者在姓的翻译上都体现了两个版本之间因翻译目的的不同,从而结果也不同的特点。

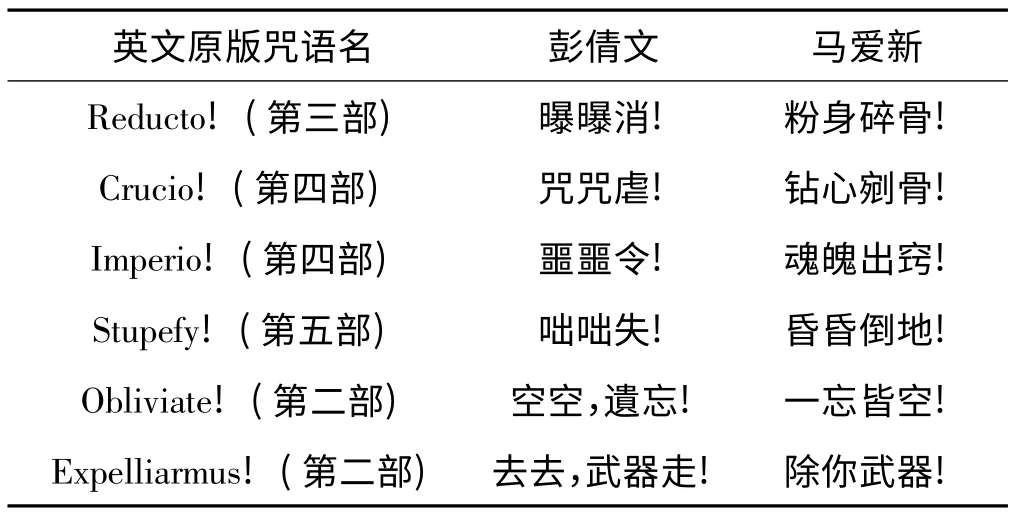

3.咒语的翻译对比

从表2 中举的例子可以看出,彭倩文在翻译咒语时多采用重复、押韵的手法,比如“曝曝”,“咒咒”,“空空”等均使用了叠词形式。

表2 咒语的翻译对比

当我们观察成年人与儿童讲话时,会发现多用叠词与小孩进行交流,比如:吃饭饭,坐车车等。儿童对语言的掌握能力是慢慢从两个重复的音符变成多个字的,叠字更符合他们的理解能力以及记忆能力。因此彭倩文在表达咒语意思的基础上采用叠词进行翻译,使儿童更易接受。马爱新的翻译则采用了中国四字成语的形式,例如“粉身碎骨”、“钻心剜骨”和“魂魄出窍”。这些词残酷且尖锐,若翻译给儿童阅读就未免可怕了些,但对于成年人来说却完全可以接受,并且更加地道,符合中国人的文化。

三、结论

从以上两个版本的中译本中可以得出:不同的翻译目的和受众,直接决定了翻译手段和结果的差异。功能目的论为译者合理地运用翻译策略和技巧提供了理论指导,并且给予了译者一定的发挥空间,使其不局限于单纯的直译,同时也把译者的责任范围扩大,译者必须发挥预期的功能,从而达到翻译的目的。所以在目的论的视角下,不能仅以是否忠实原文这个指标来评价一个译本,而要根据其翻译目的的指引来进行评判。

[1]J.K 罗琳.哈利波特与魔法石[M].苏 农,译.北京:人民文学出版社,1997..

[2]J.K 罗琳.哈利波特与密室[M].马爱新,译.北京:人民文学出版社,1998.

[3]J.K 罗琳.哈利波特与阿兹卡班的囚徒[M].马爱新,马爱农,译.北京:人民文学出版社,2009.

[4]J.K 罗琳.哈利波特与火焰杯[M].马爱新,译.北京:人民文学出版社,2012.

[5]J.K 罗琳.哈利波特与凤凰社[M].马爱新,马爱农,译.北京:人民文学出版社,2012.

[6]J.K 罗琳.哈利波特与混血王子[M].马爱新,马爱农,译.北京:人民文学出版社,2012.

[7]J.K 罗琳.哈利波特与死亡圣器[M].马爱新,马爱农,译.北京:人民文学出版社,2012.

[8]J.K 罗琳.哈利波特——神秘的魔法石[M].彭倩文,译.台北:皇冠出版社,2001.

[9]J.K 罗琳.哈利波特——消失的密室[M].彭倩文,译.台北:皇冠出版社,2001.

[10]J.K 罗琳.哈利波特——阿兹卡班的逃犯[M].彭倩文,译.台北:皇冠出版社,2001.

[11]J.K 罗琳.哈利波特——火盃的考驗[M].彭倩文,译.台北:皇冠出版社,2001.

[12]J.K 罗琳.哈利波特——凤凰会的密令[M].彭倩文,译.台北:皇冠出版社,2001.

[13]J.K 罗琳.哈利波特——混血王子的背叛[M].彭倩文,译.台北:皇冠出版社,2001.

[14]J.K 罗琳.哈利波特——死神的圣物[M].彭倩文,译.台北:皇冠出版社,2001.

[15]代 荣.目的论在电影片名翻译中的运用[J].苏州教育学院学报,2008(3):72-74.

[16]蒋樟健.图里翻译规范理论视角下《哈利波特与火焰杯》两个中译本的对比研究[J].广西大学,2012.

[17]彭文青.“无家可归”与“重返家园”:反思翻译目的轮[J].上海翻译,2012(4):74-77.

[18]张南峰.中西译学批评[M].北京:清华大学出版社,2004:110-133.

——吐槽之神快来膜