组织惯性研究综述

◇叶小凤

组织惯性研究综述

◇叶小凤

摘要:组织惯性能确保企业稳定发展,但随着企业面临环境的不确定性增加,组织惯性抵制变革的特征已成为企业走向衰败的重要原因,因此对组织惯性的研究日益受到学术界的关注。本文对国内外文献中组织惯性的内涵、影响因素、组织惯性与企业绩效之间的关系进行了系统的归纳和总结。

关键词:组织惯性;企业绩效;研究综述

10.13999/j.cnki.scyj.2015.05.003

一、引言

20世纪80年代以来,科学技术的飞速发展和竞争环境的不确定性对企业的改革提出了严峻的挑战,企业过去积累的经验和获得的竞争优势,如今往往成为了企业变革的障碍。在这种背景下,学者们开始在组织与战略管理领域中引入组织惯性的概念,组织惯性已逐渐成为学术界研究的热点。本文在分析相关研究文献的基础上,从组织惯性的内涵、组织惯性的影响因素以及组织惯性与企业绩效的关系这三个方面对组织惯性的研究进行了归纳与总结。

二、组织惯性的内涵

随着研究的深入,学术界开始认识到惯性的存在表现为内部要求稳定性和抵抗变革的特征。组织中的惯性现象,较早是由组织内部适应学派(1963)提出的,而组织惯性内涵的进一步研究则是由组织生态学派来完成的。组织生态学主要从组织行为与环境变化的视角来界定组织惯性的内涵。Amburgey & Miner (1992)认为,组织惯性是不管环境如何变化,组织仍然保持稳定并维持一致的方向与速度,即组织往往依据过去的习性、以往的管理方式行事。Haveman(1993)则认为组织环境是非常复杂的群体生态系统,组织在面对环境改变时不容易发生变动,即为组织惯性,它会对组织的运作产生巨大的影响。简兆权等(2001)认为,组织惯性是企业遵循既定的行为模式[1]。陈扬等(2011)认为组织惯性是企业历史造成的、与环境变化不相符的行为和认知模式,将使企业应对环境变化的能力变弱。

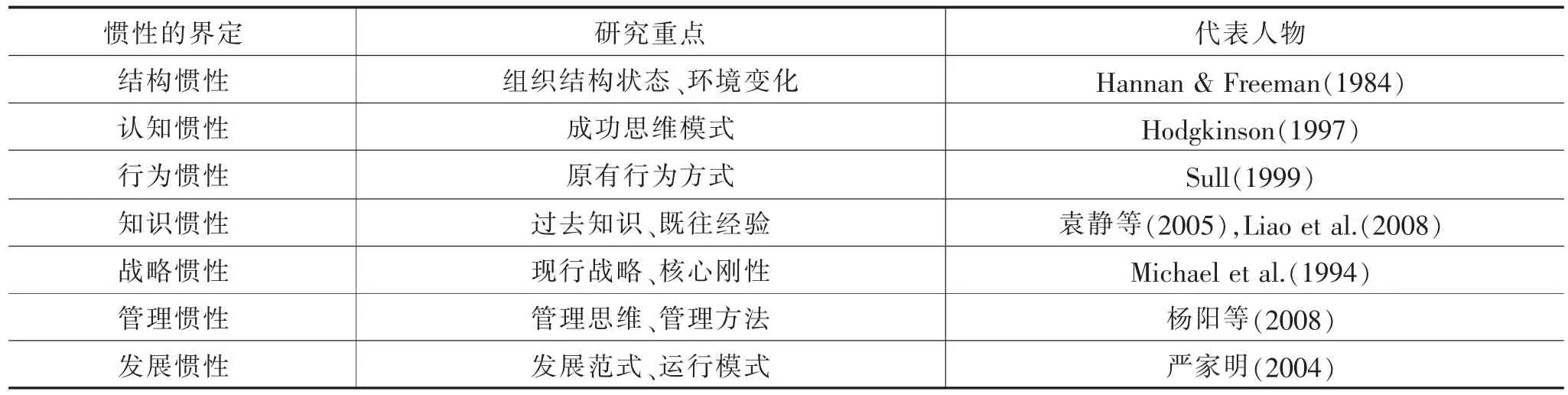

此外,国内外学者还从具体的角度来描述组织惯性的特性。Hannan & Freeman(1984)从环境选择的角度提出了“结构惯性”(Structural inertia),认为结构惯性是组织维持现有组织结构不变的特性,组织对环境变化的响应速度滞后于环境变化,这是由于组织结构存在这种难以任意改变的维持原有形态的结构惯性。而Hodgkinson(1997)提出了“认知惯性”(Cognitive inertia),认为企业原有的战略若能取得成功,企业就可能完全依赖于使其获得竞争优势的思维模式,忽视了外部环境的潜在变化,从而减弱适应环境变化的能力。Sull(1999)则提出了“行为惯性”(Action inertia),认为企业在面对激烈的环境变化时,还固守原有的行为方式,是好企业最后却衰败的主要原因。

还有一些学者对知识惯性、战略惯性、管理惯性、发展惯性等进行了研究,笔者做出总结如附表。学者们的研究层面和侧重点不同,对组织惯性的理解也有一定的差异。

附表 国内外学者对组织惯性的界定与研究重点

三、组织惯性的影响因素

目前,国内外学者已经从组织生态理论、组织行为理论、权变理论、新制度理论等角度探讨了组织惯性产生的根源。在这些理论探讨组织惯性成因的基础上,学者们开始探讨什么因素会影响组织惯性的形成。

组织惯性是企业的内在属性,必然会与企业的历史、文化、年龄、规模等自身“质量”因素相关。组织惯性的研究主要认为组织惯性会受到组织年龄、组织规模、组织历史以及组织的复杂性等组织自身因素的影响。Hannan和Freeman(1984)认为组织惯性的大小会受到组织年龄、规模及组织的复杂程度等因素的影响。Kelly和Amburgey(1991)也认为组织的年龄、规模会影响组织惯性的大小,他们的实证结果表明,美国的航空公司都不愿意在环境变化后更改战略目标,说明组织的规模、年龄越大,组织惯性越大,变革行为就更难实现。Porter(1996)同样认为组织惯性会随着组织年龄的增长而不断增强。苏博聪(2008)认为组织年龄、规模、组织性质和组织文化等会影响组织惯性的大小。

此外,国内外学者还在这些观点的基础上进行了进一步探讨,认为组织变革频率、组织成员、组织结构等其他因素也会对组织惯性产生影响。Carroll(2000)的研究表明组织对再次变革的反应速度比较快,从而使得组织惯性相对较小。苏博聪(2008)、张江峰(2010)认为除了组织的自身因素,组织变革频率也会影响组织惯性的大小[2]。而郑仁玮等(1999)指出,组织惯性的影响因素还包括组织成员抵抗与遵循惯例等组织成员因素[3]。王龙伟等(2004)认为,组织惯性的根本来源是转化组织变革人的有限理性和成本的组织变化过程,且组织惯性还会受到组织成员、组织文化、组织结构等方面的影响[4]。陈立新(2008)指出组织结构的复杂化、组织文化的固化是组织惯性的主要影响因素[5]。

四、组织惯性与企业绩效的关系

在组织惯性的研究中,组织惯性对企业绩效的影响存在两种完全对立的看法。

一种观点认为,当企业的组织惯性较强时,企业内部积累了大量的管理经验和惯例,形成了规范化的内部体系,让企业的运作更加顺畅,在这个时候,组织惯性对企业绩效很可能会产生正向的影响。而且从资源观理论的视角来看,随着企业逐渐变得具有惯性,企业将逐渐积累大量有价值、难以模仿的惯例,这些将使企业获得持久的竞争优势。因此,组织惯性会对企业绩效产生正向的作用。

而惰性观理论与此持相反的观点,认为组织惯性会弱化企业对内外部环境变化的感知能力,使企业不能及时地调整自身的战略,因而会降低企业的绩效[6]。当企业逐渐形成大量的具有竞争优势的惯例时,组织惯性的路径依赖的特性会使企业不愿意改变现有的战略,并且对外部环境的变化选择视而不见,此时,组织惯性非常不利于企业的发展,但企业无力改变这种现状[7]。因此,组织惯性会对企业绩效产生负向的影响。

存在这两种截然相反的观点,主要原因在于组织惯性对企业绩效产生的作用不仅由组织惯性的强度决定,还会受到企业所处的特定情境的影响。因此,学者还进一步探讨什么因素会影响组织惯性与企业绩效之间的关系。

刘海健等(2009)发现现有的组织惯性研究忽略了时间维度,基于动态演化的视角,提出了战略变革在组织惯性与企业绩效之间的调节作用,并且通过了实证验证[8]。张江峰(2010)认为组织惯性对于企业绩效的影响作用并不是一个简单的促进或阻碍关系,他指出环境动态性在组织惯性与企业绩效之间发挥着重要的调节作用,且实证结果表明,在稳定环境中,组织惯性对企业绩效有正向影响;在环境发生突变时,组织惯性会对企业绩效产生负向影响。廖冰等(2013)指出了组织创新在组织惯性与企业绩效之间起到了中介作用,通过实证证明组织创新在组织惯性与企业绩效的关系中起到部分中介作用,即组织惯性可以通过组织创新间接影响企业绩效[9]。

五、总结

组织惯性的研究得到了国外学者们的广泛关注,虽然国内学术界对组织惯性的研究起步相对较晚,但近年来该领域的研究也日益深入。国内对组织惯性的研究已经积累了一定的研究成果,主要集中在组织惯性的内涵、组织惯性的影响因素以及组织惯性与企业绩效的关系等几个方面。

从组织惯性的内涵研究中可以看到,组织惯性具有两面性,一方面它能够保持企业整体发展的稳定性,促进企业的运行效率;另一方面,当环境发生巨变时,组织惯性就会表现出抵制变革的特征,使企业丧失应变的能力。而国内学者们大多探讨了组织惯性对组织的负面影响,而对其正向作用的实现途径却缺乏有效的研究成果。

此外,现有的组织惯性研究大多停留在对现象的描述和分析,并且研究多集中在理论方面,相关的定量分析研究还很缺乏。因此,组织惯性的研究应扩大研究视角,从企业内部向外部延伸,研究方法从定性向定量延伸,从而建立起完善的理论体系、可供深入探讨的研究框架,进而更全面地认识并解释组织惯性的现象,并指导企业的实践活动。

参考文献:

[1]简兆权,刘益.战略转换中的组织惯性形成及其经济学分析[J].数量经济技术经济研究,2001(05).

[2]张江峰.企业组织惯性的形成及其对绩效的作用机制研究[D].成都:西南财经大学,2010.

[3]郑仁玮,陈家声.组织惯性特征研究[J].企业管理学报,1999 (03).

[4]王龙伟,李垣,王刊良.组织惯性的动因与管理研究[J].预测,2004(06).

[5]陈立新.现有企业突破性创新的惯性障碍及其超越机制研究[J].外国经济与管理,2008(07).

[6]刘海建,陈传明,陈松涛.企业核心能力的刚性特征及其超越[J].中国工业经济,2003(11).

[7]陈传明.企业战略调整的路径依赖特征及其超越[J].管理世界,2002(06).

[8]刘海建,周小虎,龙静.组织结构惯性、战略变革与企业绩效的关系:基于动态演化视角的实证研究[J].管理评论,2009(11).

[9]廖冰、张波、欧燕.制造业中组织惯性、组织创新与组织绩效关系研究[J].中国人力资源开发,2013(11).

(作者单位:华南理工大学工商管理学院)