基于系统动力学的物联网创新网络发展

焦媛媛 米 捷 胡 琴

(南开大学商学院,天津 300071)

基于系统动力学的物联网创新网络发展

焦媛媛米捷胡琴

(南开大学商学院,天津300071)

摘要:本文基于中观的创新网络视角,分析了物联网创新网络发展的影响因素,进一步运用系统动力学对物联网创新网络的发展进行模拟分析,以期揭示物联网创新网络发展的内在规律,为提升物联网创新能力的政策实践提供借鉴。

关键词:物联网;创新网络;系统动力学

1引言

目前,国内外学者分别从结构关系、组织形式、网络目的等不同角度对创新网络进行了定义[1-2],但都认为在创新网络中,网络成员因低额交易费用的互补资源交换而激发创新能力,使创新网络整体赢得1+1>2的创新能力。本文结合物联网的产业特点,将物联网创新网络定义为:物联网相关主体为交换互补资源、分享共性资源而形成的稳定且具有创新功能的各种合作关系构成的结构安排。在物联网创新网络中,物联网企业间的研发协作呈网络化特点,知识与创新频繁流动,隐性知识与显性知识共同传递,形成开放式创新系统,最终将实现新产品数量增加、标准推广速度加快、创新收益提升等创新网络发展结果。基于此,本文从中观的创新网络视角入手分析物联网创新网络发展的影响因素,并进一步运用系统动力学对物联网创新网络的发展进行模拟分析,以期揭示多主体参与的物联网创新网络发展的内在逻辑,为提升物联网创新效益与创新能力的政策实践提供借鉴。

2物联网创新网络发展影响因素

物联网创新网络的发展能够有效解决物联网发展创新机制不完善、技术标准缺失等问题[3],为揭示物联网创新网络发展的内在规律,明确其影响因素成为首要解决的问题。

2.1网络结构特征

Eisingericha和池仁勇[4-5]指出,在区域创新网络结构中网络连接强度、网络密度等对组织创新有正向影响。Ahuja[6]在技术合作网络的研究中也发现,企业之间建立的频繁联系可以促进企业创新绩效的提升。这些研究共同表明网络结构特征对网络创新绩效、企业创新能力等产生影响,可见在物联网创新网络中,网络结构特征也会通过影响创新网络中行动者信息知识交换的可能性与频繁性,进而影响物联网创新网络的发展。

2.2技术标准

Allen[7]指出,技术创新活动不仅促进了标准化活动的进行,也对标准化提出了要求,标准化可以提高创新效率并促进了知识的规范化以及知识编码工作的进行。Hill和Varian[8-9]也提出了标准对于企业创新以及竞争优势的关键作用。因此在物联网的发展中,技术标准化也无疑是关键的一环。尽管中国先后建立了传感网标准研究工作组等标准研究机构,并积极参与国际物联网技术标准的制定工作[10],但缺乏统一的技术标准仍是中国物联网进一步发展面临的主要困境之一[11]。

2.3政府支持

作为国家战略性新兴产业,政府支持在物联网的发展中扮演着重要角色:政府推动策略在物联网产业发展过程中可实现区域优势互补,做好产业发展长期规划[12];政府通过综合协调,则能够激励企业研发创新和规模应用[1];政府设立的专项基金则能够促进物联网产业内部资金的流动,利于解决物联网产业网络中中小企业研发资金的问题[13];物联网发展方向、关键性技术等也需要从国家战略规划层面进行界定和规范。

2.4核心企业主导模式

Fleming[14]研究发现,IBM等企业以核心企业的身份进入创新网络从而促使了网络结构向聚集转型,网络聚集程度可作为知识流通路径的重要指标,因此这在一定程度上表明核心企业主导将对创新网络的知识传递产生影响。创新网络处于核心位置的企业因其信息桥梁地位,更倾向于模仿和学习先进技术[15],并会主动建立与外部网络的关系寻求外部技术,创造更多的核心技术与专利以不断巩固和维持自己的核心地位[16]。曹洋[17]指出物联网进入市场成熟期后,平台运营服务商将发挥产业链主导地位,明确了核心企业主导对物联网网络发展产生的经济效能。以上研究说明,核心企业主导模式通过发挥核心主导企业的知识带动作用对物联网创新网络的经济效益产生影响。

3物联网创新网络系统动力学模型及有效性检验

物联网创新网络系统包括39条回路,其中存在4条主要典型回路。

(1)科研成果数量增长这条正向反馈回路说明随着科研成果数量增长,新产品和新服务的数量增长,导致创新收益增加,创新收益占创新网络总收入的比重也获得提高,创新网络吸引力增强,从而更多的研究机构进入物联网创新网络,研究机构创新能力提升,网络创新能力也因此提升,科研成果数量进一步增长,从而形成了良性循环。

(2)在网络吸引力反馈回路中创新网络吸引力导致了物联网创新网络中企业数量增加,从而提高了物联网创新网络整体的创新能力,进而带来了新产品和新服务数量的增加,创新收益增长,反过来又促进了创新网络吸引力的增加。

(3)标准扩散反馈回路是一条自我减弱型回路,使系统最终趋于稳态。这条回路显示出标准数量减少带来标准扩散量降低将对创新收益与网络创新能力产生负面影响,最终形成恶性循环。

(4)研发投入反馈回路中企业在物联网标准研发方面的投入导致标准数量的增加,从而促进物联网标准扩散,使得新产品和新服务数量增加,并带来创新收益增长,进而刺激企业在标准研发方面的资金投入,形成一个正向反馈循环。

本文以上述因果关系为基础,构建物联网创新网络系统动力学流图,其结构如图1所示。

图1 物联网创新网络系统动力学流图

系统动力学方法认为,模型结构的正确性远比参数的选择更为重要,因此应以理论检验为主,着重考察模型结构的有效性、一致性和适应性[18]。本文选用中关村物联网产业联盟的真实数据作为原模型数据,通过模型结果与中关村实际数据的拟合度来检验模型的有效性。经检验,模型基本上反映了中关村物联网联盟的特征,其模拟结果与历史状况相吻合。在流图模型的基础上,系统得到的2009—2013年联盟网络企业分别是42、45、48、52、55家,联盟研究机构规模分别是13、14、15、16、17家,与中关村物联网联盟的实际情况相差不大;2009—2012年整个联盟创新收益分别是2.61亿元、2.73亿元、2.91亿元、3.08亿元,年增长率分别为4.6%、6.5%、5.8%,与工业和信息化部给出的通信及电子信息产业增长率相吻合。因此模型拟合度较高,模型是有效的。

4物联网创新网络发展模拟与分析

通过模型初始状态的设定,可以对物联网创新网络发展问题进行动力学仿真模拟。为使模拟结果更具有现实意义并为物联网发展的政策提供有价值的建议,本文采用中关村物联网产业联盟的真实数据计算设定原模型值,并在下文各节中用“1”作为原模型代号。

4.1网络结构特征对物联网创新网络发展影响

本文通过调整聚类系数及网络密度来确定不同密度程度的物联网创新网络结构特征,并进一步模拟其对物联网创新网络发展的影响,以此判断网络结构对物联网创新网络发展的影响。具体聚类系数和网络密度设置如表1所示,其中M1、M2、M3分别代表网络密集程度低、中、高三种情形。

表1 网络结构特征主要参数

根据系统模拟结果(见图2),网络密集程度主要影响网络吸引力、科研成果数量以及创新收益。在密集程度增加时,创新网络吸引力增大且趋势明显,在知识流通程度具有高密集性特性的网络中,创新网络的吸引力最大。此外,科研成果数量对于网络密集程度的动态性行为的模拟结果显示,高密集程度的网络科研成果数量比低密集程度网络的科研成果数量高了约20%,说明网络密集性可以显著影响创新网络的科研成果数量。创新收益对于密集程度的模拟结果则显示,创新收益在密集程度增加时有一定增加,但并不存在特别显著的变化。

图2 网络结构特征对物联网创新网络发展的影响模拟

4.2技术标准对物联网创新网络发展影响

本文分别模拟了物联网技术标准的主要相关组织(即企业、政府、运营商、集成商)对技术标准支持态度的变化,以及其对标准数量及扩散产生的影响。根据前文分析已知缺乏统一标准已成为物联网发展的主要困境之一,故本文只在原模型上提高了各相关组织对标准的支持力度,得到修改后模型参数用ZT1表示,具体参数设置如表2所示。

表2 参与者支持参数

计算机模拟的结果表明,提高企业的标准投入对于标准的制定有较好的促进作用,但对物联网标准的扩散却没有明显的促进效果,这可能是由于物联网创新网络中标准的扩散涉及的主体众多、过程复杂而造成的。另外,政府在标准制定阶段和标准扩散阶段的支持可以促进物联网标准推进工作的进行。运营商与集成商的态度对物联网标准扩散也有较好的促进作用,这可以解释为物联网运营商在物联网传输层和应用层掌握着较多的专利技术,集成商负责产业链上中下游以及物联网终端设备、网络、软件和应用的集成,他们对于标准的采纳可以对物联网创新网络的其他参与主体产生重要影响。

本文进一步将主要相关主体的态度同时纳入支持参数,分析了物联网创新网络主要参与者对标准普遍支持情况下的系统行为。通过计算机模拟结果可以看出,物联网标准的扩散在政府、企业、物联网网络运营商、物联网集成商的普遍支持下较原来有较大提升。我们还发现,当物联网参与者普遍支持物联网标准的制定与推进时,物联网创新网络的创新收益及其占总收入的比重较原来有了提升。这表明参与者的广泛支持不仅促进标准的推进,也有利于物联网产品研发效率的提升,带来新产品和新服务推出速度的加快。

4.3政府支持对物联网创新网络发展的影响

本文将政府支持力度的参数值设置为1.05、1.45、1.65三种状态,分别代表原模型(1)、中(Q1)、高(Q2)三种政府支持力度。模拟结果显示,随着政府投入力度由1.05上升至1.45,研究机构网络创新能力与物联网标准部门数量有了显著提升;当政府投入力度由1.45上升至1.65时,研究机构网络的创新能力及标准部门数量提升却并不明显。同时我们还注意到,政府支持力度的提升对联盟机构的规模和联盟内部物联网标准数量的影响却并不明显。这可能是因为政府支持力度增大只是促进了物联网应用向公共服务方面推广,同时在一定程度上解决了物联网创新网络的资金问题,但是却并没有解决企业对于标准的重视程度。

4.4核心企业主导模式对物联网创新网络发展的影响

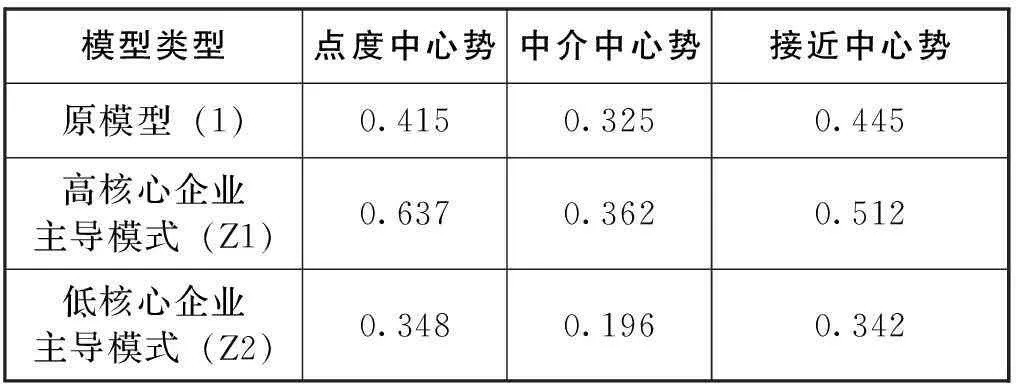

本文借助中心性因子来判断核心企业主导模式的类型,一般情况下中心性高的网络与高核心企业主导模式有更大的相似性。由于过低的中心性会导致网络结构过于分散,而过高的中心性则会导致网络其他成员创新信息交流意愿的降低,这都将影响物联网创新网络的信息传递。因此本文将中心性因子设置为倒U形的曲线,在此基础上分析核心企业主导模式对物联网创新网络发展的影响。具体参数设置如表3所示,Z1、Z2分别代表高核心企业主导模式与低核心企业主导模式的情形。

表3 核心企业主导模式主要参数

由企业网络创新能力和科研成果数量对于核心企业主导模式的变化图(见图3)可以看出:高核心企业主导模式下物联网创新网络的企业网络创新能力和科研成果数量均高于低核心企业主导模式下的相应数值,且科研成果数量也有更大的数值结果。物联网创新网络向高核心主导模式转变,将企业网络能力的提升以及网络的创新收益都有一定的促进作用。

图3 核心企业主导模式变化对物联网创新网络发展的影响模拟

5结语与建议

第一,根据4.1的模拟结果可知,物联网创新网络的网络密度及聚集程度的增加对创新网络吸引力、创新收益及科研成果数量有正面影响。因此,在物联网创新网络规模既定的情况下,可以通过建立合作实验室、合作物联网研发项目等形式提高网络紧密程度来增加知识流通路径,以加快创新网络内部企业间的信息技术交流,实现物联网创新网络的成熟发展。

第二,4.2的模拟结果显示,物联网创新网络参与主体对物联网标准的支持力度对物联网创新网络的发展有明显影响。但是由于企业对标准的投入主要影响标准的数量而对标准扩散影响较小,政府、运营商与集成商对标准的支持态度则对标准扩散影响较为显著,因此在解决物联网标准统一问题时,应主要发挥运营商与集成商尤其是政府部门的重要作用,获取这类企业或机构的支持,加大技术标准的示范应用及向公共应用领域的推广。

第三,4.3的模拟结果说明,政府部门对物联网发展的支持力度由低级向中级提升时,研究机构网络创新能力及标准部门数量显著提升,由中级向高级提升时变化并不显著。这表明政府支持力度对研究机构网络创新能力及标准部门数量的影响呈现一定的边际递减特点,政府支持力度保持在适中水平将最有效率,在全国范围内,政府部门应依据各物联网产业联盟的发展状况来分配政策资源,在有限的资源内最大限度地推动物联网创新网络的发展。

第四,4.4的模拟结果则表明,物联网创新网络中高核心企业主导模式更有利于提升网络中企业的创新能力并增加科研成果数量。这说明物联网创新网络的发展需要在网络中引入有能力的核心企业,着力培育核心骨干企业,以此增加网络的集聚程度,促进物联网创新网络的发展。

参考文献:

[1]Sternberg R,Arndt O.The Firm or the Region:What Determines the Innovation Behavior of European Firms[J].Economic Geography,2001,77(4):364-382.

[2]沈必扬,池仁勇.企业创新网络:企业技术创新研究的一个新范式[J].科研管理,2005,26(3):84-91.

[3]张旭,张永庆.上海物联网产业发展的制约因素及对策建议[J].金融经济,2013,(2):75-78.

[4]Eisingericha A B,Bell S,Tracey P.How Can Clusters Sustain Performance? The Role of Network Strength,Network Openness,and Environmental Uncertainty[J].Research Policy,2010,39(2):239-253.

[5]池仁勇.区域中小企业创新网络形成、结构属性与功能提升:浙江省市政考察[J].管理世界,2005,(10):102-112.

[6]Ahuja G.The Duality of Collaboration:Inducements and Opportunities in the Formation of Interfirm Linkages[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):317-343.

[7]Allen R H,Sriram R D.The Role of Standards in Innovation[J].Technological Forecasting and Social Change,2000,64(2):171-181.

[8]Hill C W L.Establishing a Standard:Competitive Strategy and Technological Standards in Winner-take-all Industries[J].The Academy of Management Executive,1997:7-25.

[9]Shapiro C,Varian H R.The Art of Standards Wars[J].California Management Review,1999,41(2):8-32.

[10]黄玉兰.物联网标准体系构建与技术实现策略的探究[J].电信科学,2012,28(4):129-134.

[11]刘锦,顾加强.我国物联网现状及发展策略[J].企业经济,2013,(4):114-117.

[12]熊励,武同青,刘文.区域物联网产业协同发展演化及策略[J].华东经济管理,2012,26(1):23-26.

[13]杨永志,高建华.试论物联网及其在我国的科学发展[J].中国流通经济,2010,(2):46-49.

[14]Fleming L,Franken K.The Evolution of Inventor Networks in the Silicon Valley and Boston Regions[J].Advances in Complex Systems,2007,10(1):53-71.

[15]Huang H C,Shih H Y,Wu Y C.Contagion Effects of National Innovative Capacity:Comparing Structural Equivalence and Cohesion Models[J].Technological Forecasting and Social Change,2011,78(2):244-255.

[16]Tarafdar M,Gordon S R.Understanding the Influence of Information Systems competencies on process innovation:A resource-based view[J].The Journal of Strategic Information Systems,2007,16(4):353-392.

[17]曹洋.物联网架构及其产业链研究[J].技术经济与管理研究,2013,(2):98-101.

[18]原毅军,田宇,孙佳.产学研技术联盟稳定性的系统动力学建模与仿真[J].科学学与科学技术管理,2013,34(4):3-9.

(责任编辑沈蓉)

System Dynamics for Innovation Network Development of Internet of Things

Jiao Yuanyuan,Mi Jie,Hu Qin

(Business School,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Abstract:Based on the meso concept of innovation network,this paper analyzed factors affecting the innovation network development of the internet of things,and then made a simulation analysis on the innovation network development of the internet of things by making use of system dynamics,which is aimed to reveal the inherent logic of the innovation network development of the internet of things,and to afford advices to the policy and practice which is going to promote the innovation ability of the internet of things.

Key words:Internet of things;Innovation network;System dynamics

中图分类号:F49

文献标识码:A

作者简介:焦媛媛(1970-),女,天津人,南开大学商学院教授、博士生导师;研究方向:技术创新与服务创新、项目管理、运营管理。

收稿日期:2015-02-12

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金项目(NKZXA1101)。