“中国词条”samshoo和cumshaw的词源再探

——基于广东近代中西文化交流史的考察

深圳职业技术学院 金其斌

“中国词条”samshoo和cumshaw的词源再探

——基于广东近代中西文化交流史的考察

深圳职业技术学院 金其斌

“中国词条”词源信息的研究与完善是中国学者义不容辞的责任。本文通过对广东近代中西交流史相关史料的挖掘并结合早期洋泾浜英语的特点,对词典中“中国词条”samshoo (samshu)和cumshaw (cumsha)的词源进行探究,认为它们进入英语的路径如下:sauce(英语)→三苏/三烧(中文记音)→samshoo(进入英语),conussuo(葡萄牙语)→金沙(中文记音)→cumsha/cumshaw(进入英语),进而提出了一种 “源语(英语或其他语言)→汉语(对源语的译音)→英语(对汉语的再次译音)”的汉语借词衍生模式,试图为这类“中国词条”的词源研究提供一个全新的视角。

中国词条;词源;探究;samshoo;cumshaw

1.引言

作为词典微观结构中的重要组成部分,词源信息一直是一个备受争议的话题。兹古斯塔(1983: 473)指出,只有在那些有相当学术倾向的词典中,添上关于词目的词源注解才有用处。卡西米(Al-Kasimi 1983: 105)认为,双语词典只应当为源自学生母语的词以及学生的母语向其他语言引入的词提供词源信息。可见,尽管针对是否提供词源信息存在分歧,为大型历时词典和双语词典中与使用者母语相关的词条提供词源信息已是学界的共识。中国词典使用者关注的“中国词条”(即有关中国的词条)自然也不例外。

然而,不管是英语单语词典还是英汉词典,对部分“中国词条”词源的研究仍差强人意。即使是国内出版的英汉词典,也存在着过多依赖英文原版词典、人云亦云或语焉不详的情况。如何充分挖掘史料,尤其是挖掘语言接触的相关史料,并独立地开展词源研究,从而为“中国词条”提供完备准确的词源信息,便成为中国学者责无旁贷的任务,同时也是一个“在英语成为世界通用语的历史进程中,我国学者是否有意愿和能力参与进去并借助母语优势发挥积极作用的问题”。(朱绩崧 2009: 52)

沿海地区在语言接触过程中占有先天的地缘优势,这能否成为英语借词中“中国词条”研究的一个新的增长点?本文以广东近代中西文化交流史为突破口,通过对相关史料的梳理,如具有原始资料价值、关于早期中西关系和中西贸易的《广州“番鬼”录》和《旧中国杂记》以及研究广东十三行的奠基性著作《广东十三行考》等,同时根据早期洋泾浜英语的特点及相关论述,对“中国词条”samshoo/samshu和cumshaw/cumsha的词源进行了探究。在对上述文献条分缕析、爬梳剔抉之后,本文提出了一种英语中“源语(英语或其他语言)→汉语(对源语的译音)→英语(对汉语的再次译音)”的汉语借词衍生模式,试图为“中国词条”的词源研究提供一个新的视角。

2.samshoo/samshu的词源探析

“samshoo/samshu”的词源,有研究者认为来自粤方言“烧酒”。我们通过相关史料的分析,认为将英语中表示烈酒的sauce记音为“三苏/三烧”,再以“三苏/三烧”(samshoo/samshu)传入英语的可能性更大。以下试做逐一分析。

2.1 “烧酒”说

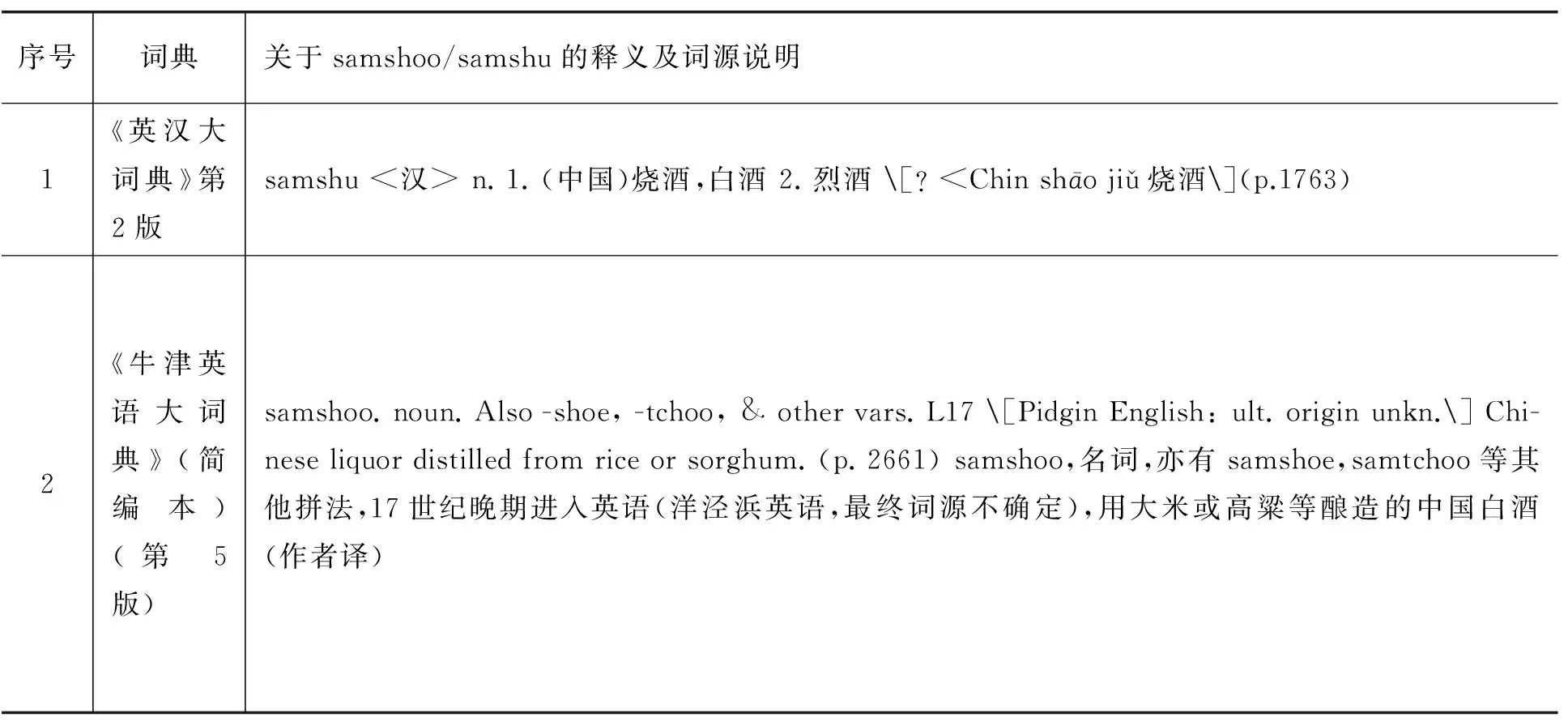

朱少华(1995: 35)指出,samshu(烧酒,白酒)译自“三烧”,粤方言“三烧”即是对“烧酒”的俗称。《英汉大词典》(陆谷孙 2007: 1763)对samshu的词源也疑为“烧酒”的变体。《牛津英语大词典》(OED,简编本)(Trumble & Stevenson 2004: 2661)收录的则是sam shoo,并指出该词还有samshoe和samtchoo等变体,来自洋泾浜英语,来源不详:

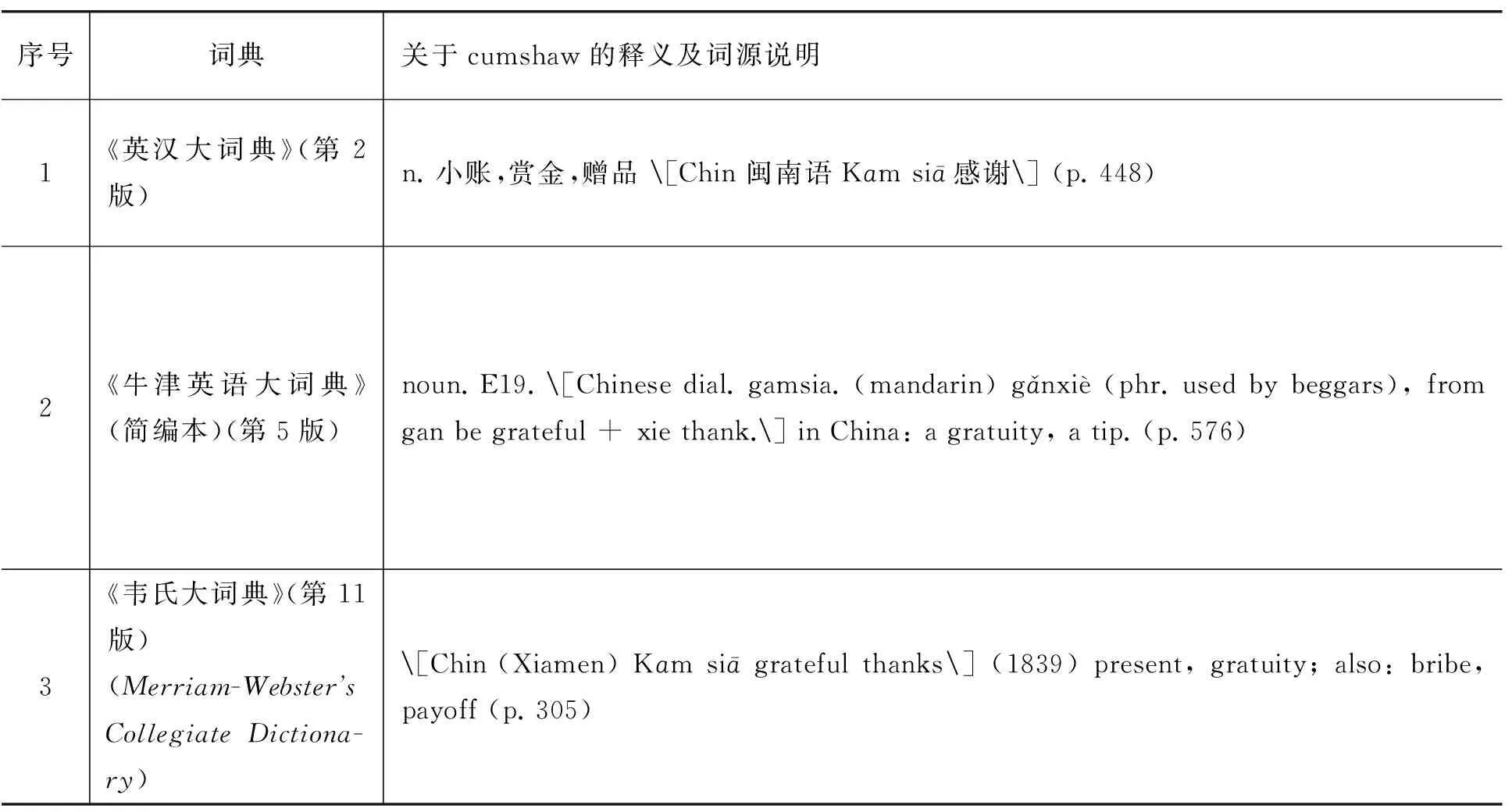

序号词典关于samshoo/samshu的释义及词源说明1《英汉大词典》第2版samshu<汉>n.1.(中国)烧酒,白酒2.烈酒[? 在进一步的研究之后,朱少华(2005: 106-107)认为,该词应该来自洋泾浜英语:首先,《牛津英语大词典》在samshu的词源说明中指出,关于该词来自汉语粤方言“三烧”的说法是英国汉学家卫三畏首先提出的,但并没有得到中国学者的赞同;其次,OED列出了该词的拼法达12种之多,也说明该词可能来自洋泾浜英语。可见,“samshoo/samshu”来自“烧酒”、“三烧”的说法是见仁见智、存在分歧的。 2.2 sauce(英语)→三苏/三烧(中文记音)→samshoo(以汉语借词身份进入英语) 那么,samshoo/samshu到底由何而来呢?近代广东中西交流史的重要文献、记载美国人威廉·亨特(William C.Hunter)在中国见闻的The“FanKwae”atCantonBeforeTreatyDays, 1825-1844(1882年初版,中译《广州番鬼录》)和BitsofOldChina(1885年初版,中译《旧中国杂记》)为我们探究该词的词源提供了一些线索。两书均提到“三苏”一词: 饮料是用大米酿造的“三苏”,也有一种用绿豆、一种用黄皮水果,以及其他我们从未听到过的东西酿成的酒 (亨特 2009: 50) 通事看着阿树,阿树对印度水手说:“一定来我店,九号。有三苏,一等货色,一等便宜,两元一瓶。” (亨特 2009: 219) 对这里的“三苏”,两处校注基本相同: 原文作Sam shoo,属“广东英语”。同文行商潘有度(Puankhequa)有《西洋杂咏》,第六首咏黑鬼奴:“供役驶船无别事,倾囊都为买三苏。”原注:“夷呼中国之酒为三苏。鬼奴岁中所获,倾囊买酒。”(潘仪增、潘正声《番禺潘氏诗略》,光绪二十年刊,第二册《义松堂遗稿》)。三苏疑为英文sauce的音译,意为烈酒。 (亨特 2009: 50, 219) 从上面的校注可见,“三苏”是外国人(“夷”)对酒的称呼,很有可能来自英语。因此,校注者怀疑“三苏”来自英文中的“sauce”是有道理的。 程祥徽(2014)提到澳门文化时指出,葡萄牙人给澳门带来了很多“洋”字。400年间澳门旧体诗中出现许多描写洋人、洋货、洋行、洋烟(鸦片)、洋装、洋酒、洋妞、洋庙等等以及反映中葡文化交融现象的作品。例如: 头缠白布是摩卢、黑肉文身唤鬼奴。 供役驶船无别事,倾囊都为买三苏。 程祥徽对该诗做了如下的注解:头缠白布的摩卢(moor)、黑肉文身的鬼奴,都是外来的民族。三苏则是洋酒,英文的sauce。 根据以上3例,我们可以做出一个假设,即samshoo的产生经历了这样一个历程:sauce(来自英语)→三苏/三烧(中文记音)→samshoo(对“三苏”再次译音并进入英语)。当然,这个假设的证实还有赖于相关中西文化交流史料的进一步挖掘。 关于“cumshaw/cumsha”的词源,学界说法不一,主要有以下3种观点:来自闽方言“感谢”;对commission(“佣金”)一词的误读;来自“金沙”二字。在对上述3种观点分析之后,本文提出,cumshaw/cumsha来自“金沙”,而“金沙”则是对葡萄牙语“conussuo”的译音。 3.1 “感谢”说 关于cumshaw的词源,华昶(1995: 8)、梁慧敏(2006: 50)以及《英汉大词典》(第2版)(陆谷孙 2007: 448)、《牛津英语大词典》(简编本)(第5版)(Trumble & Stevenson 2004: 576)和《韦氏大词典》(第11版)都认为来自闽方言“感谢”: 序号词典关于cumshaw的释义及词源说明1《英汉大词典》(第2版)n.小账,赏金,赠品[Chin闽南语Kɑmsiā感谢](p.448)2《牛津英语大词典》(简编本)(第5版)noun.E19.[Chinesedial.gamsia.(mandarin)gǎnxiè(phr.usedbybeggars),fromganbegrateful+xiethank.]inChina:agratuity,atip.(p.576)3《韦氏大词典》(第11版)(Merriam-WebstersCollegiateDictiona-ry)[Chin(Xiamen)Kɑmsiāgratefulthanks](1839)present,gratuity;also:bribe,payoff(p.305) 考虑到cumshaw表示“赏钱”和“礼物”等多重意思,来自 “感谢”一说似乎略显牵强,不足为信。 3.2 commission误读说 罗常培(2003: 56)则认为,虽然有人认为cumshaw是粤语“感谢”的音译,但它很可能是commission的误读,因为cumshaw的意思并不限于“礼物”和“小账”,而是确实具有“佣钱”的含义。 cumshaw表示“佣钱”确实不假。不过,从下文提到的周振鹤对“别琴竹枝词”的注释可以发现,在反映上海洋泾浜英语的“别琴竹枝词”中,commission 的译音为“康密升”。不管是英文commission,还是“康密升”,与“cumshaw”的读音差异都很明显。因此,cumshaw是commission的误读一说缺乏有力的证据,cumshaw当另有来源。 3.3 “金沙”说 马儒翰(John Robert Morrison)在1834年所著的《中国商业指南》中列了一个“Glossary of words and phrases to the jargon spoken at Canton”(《广州话词汇表》),对一些洋泾浜英语词的来源做了探索,其中提到cumsha: Cumsha, probably from Fuhkeen kum-seah, “I will thank you,” — or from Canton kum sha, “a sand of gold”,—denotes a gift, a present.Certain charges on vessels which were originally presents, are so called.This word, and the phrase “can do”? are the first expression learned by the Chinese, and are in universal use in Canton. 可能源自福建话“感谢”——也可能源自广东话“金沙”——表示礼物、礼品的意思。用于称呼原本应作为规礼的船钞。这个词与短语“can do”是中国人最早学会的表达自己意思的词语,在广东有百搭的用途。 (转引自周振鹤 2003: 79-80) 正如上文所分析的,cumsha(w)很大程度上与“佣金”和“作为规礼的船钞”有关,因此,马儒翰文中提到的来自“感谢”一说站不住脚。cumsha (cumshaw)很有可能源自“金沙”。 “cumshaw”来自“金沙”的假设也得到了洋泾浜英语研究者的证实。Selby & Selby(1995: 132)指出,亨特在《广州番鬼录》中提到中国人把洋泾浜英语cumsha写成汉字“金沙”(gold sand),读音为“gam-sa”: Hunter mentions that the Chinese wrote the Pidgin word with the characters for “gold sand”, so that it would have been pronounced “gam-sa”. 据此,我们做出一个大胆的推断,即洋泾浜英语cumsha来自“金沙”,而“金沙”又是对英语或其他语言中某个词的译音。 3.4 conussuo(葡萄牙语)→金沙(汉语对葡语之音译)→cumsha/cumshaw(英语再次译音后以汉语借词身份进入英语) 《旧中国杂记》的两处校注为我们探究“金沙”(gold sand/a sand of gold)的确切含义提供了帮助。该书第267页对“金沙”有如下校注: 原文作cumsha,此处意为赏钱。此外还有规礼、陋规银和礼钱等含义。 (威廉·亨特 2009: 267) 第436页对“礼品”有如下校注: 原文作cumshas or presents。此为“金沙”(cumsha)的另一含义。 (威廉·亨特 2009: 436) 这里可以得出两点结论:第一,“金沙”(cumsha)含有“赏钱”、“规礼”、“陋规银”和“礼钱”等多种含义;第二,“金沙”(cumsha)就是“presents”(规礼,礼物)。关于第二点,梁嘉彬在《广东十三行考》中也指出,“规礼”,西人称之为“presents”: 当时船有“船钞”,货有“货税”,此外复有各口需索礼银陋规。其初除“船钞”、“货税”报出归公外,各口需索礼银概系官吏私收入己。自雍正四年(1726年),经历任粤海关监督节次奏报归公,遂同刊入例册,称为“规礼”(外国书籍谓为“The Presents”)。 (梁嘉彬 1999: 73) 梁嘉彬 (1999: 110-112)的研究表明,当时粤海关征收的各项归公规礼包括丈量洋船银、官礼银、通事礼银、丈量开舱礼银、库房规礼银和稿房规礼银等凡30余项。 Selby & Selby(1995: 132)指出亨特书中还有下面一段记载,同样表明cumsha的意思就是“present”: Before she (any ship)could open hatches, the formality of “Cumsha and Measurement” had to be gone through.The first word signifies “present”, and was a payment made by the earliest foreign vessels for the privilege of entering the port. 在任何一条船打开船舱之前,都必须经过“金沙(cumsha)和丈量”的手续。第一个词表示“礼物”,是早些时候外国船只要想进港就得缴纳的费用。 (笔者译) Selby & Selby(1995: 132)据此推断,cumsha可能早在和葡萄牙商人贸易时就已经出现,表示“官税”(official levy),而不仅仅是“敲诈勒索”(squeeze)和“赏钱”(gratuity)。这个词就是葡萄牙语中的“conussuo”,表示“commission,agency,percentage,gratification,recompense,brokerage,factorage”(佣金,中介,提成,赏钱,酬金,回扣,手续费)。 这一判断与近代中国最早的洋泾浜语——“广东葡语”产生的时代背景相吻合。1553年,葡萄牙殖民者强行租占澳门后,赴澳贸易的中国商人迅速增加,在那些每日与葡人相周旋、负责传译语言和媒介交易的中国通事和包揽对葡贸易的揽头中间,逐渐形成了中葡贸易的商业专用语——广东葡语(Cantāo Portuguēs)(章文钦 1994: 563-564)。 到了1685年(清康熙年间),清廷在澳门关前设立海关,检查船货与抽税。因此,这一时期中葡贸易中可能会经常出现“conussuo”一词,当地人听(记)作“金沙”,最后以“cumsha”(cumshaw)进入英语词典。这也再次印证了本文提出的“源语(英语或其他语言)→汉语(对源语的译音)→英语(对汉语的再次译音)”的借词模式:conussuo(来自葡萄牙语)→金沙(汉语对葡语之音译)→cumsha/cumshaw(对“金沙”的译音并进入英语词典)。 周毅(2006: 18-19)把洋泾浜英语的历史分成了广东葡语、广州英语和上海洋泾浜英语3个阶段。有趣的是,到了第三个阶段即上海洋泾浜时期,原来表示“抽税”或“佣金”的“金沙”(cumsha)则有了新的用词。周振鹤(1996: 317)对杨少坪所作嵌入了大量洋泾浜英语的百首《别琴竹枝词》进行了注释,其中第71首为: 对于工程造价信息化建设工作的落实,必然需要首先从整体结构入手进行优化,促使其能够表现出较强的造价信息化管理流畅性和全面性,避免在任何方面存在偏差和遗漏。基于此,工程造价信息化管理平台需要首先表现出鲜明的层次性,能够较好实现对于工程造价各个方面需求的有效满足,实现对于所有造价管理职能的全部覆盖,确保相关支撑体系较为全面。在造价信息化管理平台构建中,还需要重点关注于功能的不断丰富和完善,不仅仅需要保障基本造价控制任务得到有效落实,还需要保障一些参考模块或者是其它扩展功能得到较好满足。下图2即为相对较为全面的信息化管理平台。 康密升云是用钱,几分后付几分先。中人讲定几分用[佣?],方把栈房货下船。 周振鹤把这里的“康密升”注释为“commission”(即“佣金”)。可见,向外国商船收佣金这一传统一直延续着,“金沙”(cumsha)和“康密升”(commission)分别代表着洋泾浜英语的两个阶段见证了这一段历史*刘禾(2002: 444)还提到了commision的另一音译“孔米兄”,但未注明出处及来源。。 英语中这种“源语(英语或其他语言)→汉语(对源语的译音)→英语(对汉语的再次译音)”的汉语借词衍生模式与近代汉语发展史上“中→日→中”流动方向的“中日互动词”在某些方面有些相似。“中日互动词”源于古汉语,在近代传入日语并定型,19世纪末以后又从日语回流汉语,所以又被称为“词侨回国”或“回归词”①此外,周振鹤教授还用“飞去来词”来形容由中国传入日本再由日本回传中国的近代新词,言其犹如澳洲土人的飞去来镖(孙青 2007: 9)。(沈国威 2010: 28)。如“革命”一词最早见于《易经》“汤武革命,顺乎天而应乎人”,日本在幕末、明治时期借用汉字旧词“革命”意译西方的“revolution”,后又传回中国。两种模式的不同在于,由于语言类型的关系,“英语或其他语言→汉语→英语”的借词模式在传播过程中词的拼写发生了变异,而“中→日→中”流动方向的“中日互动词”词形没有发生变化,但词义发生了改变。 罗常培(2003: 61)对借词研究提出了非常中肯的意见:“咱们应该知道借字在语言研究中的重要,但切不可陷于牵强附会的错误。正确的结论是由充实的学问、缜密的方法和谨慎的态度追寻出来的。”而避免“牵强附会”的一个重要途径就是不断地拓展材料,对一些无法确定来源的“中国词条”,尤有赖于史料的挖掘。 作为一次有益的尝试,本文借新发现的史料来探究“中国词条”“samshu”和“cumshaw”的词源,并提出了“源语(英语或其他语言)→汉语(对源语的译音)→英语(对汉语的再次译音)”的汉语借词衍生模式,希望能为词典中“中国词条”的词源研究提供一个新的研究视角,使相关研究能够更加深入开展。 Al-Kasimi, A.M.1983.LinguisticsandBilingualDictionaries[Z].Leiden: The Netherlands. Selby, A.& S.Selby.1995.China coast pidgin English[J].JournaloftheHongKongBranchoftheRoyalAsiaticSociety35: 113-141. Trumble, W.R.& A.Stevenson.2004.ShorterOxfordEnglishDictionary(5thEd.)[Z].Shanghai: Shanghai Foreign Languages Education Press. 华 昶.1995.源于汉语闽方言的英语词[J].福建外语 (3): 6-9. 兹古斯塔·拉迪斯拉夫.1983.词典学概论[M].林书武等译.北京: 商务印书馆. 梁慧敏.2006.英语词典中的汉语音译借词[J].语文建设通讯(香港)84: 47-54. 梁嘉彬.1999.广东十三行考[M].广州: 广东人民出版社. 刘 禾.2002.跨语际实践:文学、民族文化与被译介的现代性(中国,1900-1937)[M].北京: 生活·读书·新知三联书店. 陆谷孙.2007.英汉大词典(第2版)[Z].上海:上海译文出版社. 罗常培.2003.语言与文化[M].北京: 北京出版社. 沈国威.2010.近代中日词汇交流研究:汉字新词的创制、容受与共享[M].北京: 中华书局. 孙 青.2007.中国现代学科的形成:以学科术语为中心的讨论[J].国际学术动态 (1): 7-10. 威廉·亨特.2009.广州番鬼录;旧中国杂记[M].冯树铁,沈正邦译.广州:广东人民出版社. 章文钦.1994.广东葡语和广东英语初探[C] // 广东炎黄文化研究会.岭峤春秋:岭南文化论集.北京: 中国大百科全书出版社.563-566. 周 毅.2006.近代中西交往中的语言问题研究:作为文化现象的洋泾浜英语[M].成都: 四川大学出版社. 周振鹤.1996.随无涯之旅[M].北京: 生活·读书·新知三联书店. 周振鹤.2003.中国洋泾浜英语最早的语词集[J].广东社会科学 (1): 77-84. 朱绩崧.2009.略论《英汉大词典》(第2版)的“中国词条”问题[J].复旦外国语言文学论丛 (春季号): 49-52. 朱少华.1995.英语中汉语粤方言借词研究[J].现代外语 (4): 31-37. 朱少华.2005.中为洋用——外语中的汉语借词与汉语言文化传播[M].北京: 中国教育文化出版社. (责任编辑 任凤梅) 收稿日期:2015-09-20 通讯地址:518055 广东省深圳市 深圳职业技术学院外国语学院 2015-08-21 H03 A 2095-5723(2015)04-0008-05 通讯地址:200083 上海市 上海外国语大学语言研究院3.cumshaw/cumsha的词源探析

4.余论

5.结语