文化认同视域下“杀马特”群体城市融入维度及路径研究

邢 媛,陈 辉

(山西大学哲学社会学学院,山西太原030006)

自上世纪80年代我国实行“改革开放”以来,伴随着工业化与城市化进程的不断加快,大量的农民从农村流动到城市参与城市建设,由此产生了第一代农民工群体。但随着时间的推移,其内部出现了明显的代际差异,这不仅表现在他们的年龄构成上,更表现在他们的社会特征以及流动动机上。新生代农民工相较于第一代农民工而言外出务工时的年龄更小、务农经历更少但却有着更高的受教育水平,并大都不是基于“生存理性”外出,而是倾向于将流动视为改变生活方式和寻求更好发展机会的契机(王春光,2001)。据统计,20世纪80年代以后出生的新生代农民工现已达到约1.3亿人,成为中国社会转型过程中破除城乡二元结构、加快推动城市化进程的关键人群,故其城市融入问题引起了社会的广泛关注。

从学界来看,国内学者大都立足于城乡一体化进程与“城乡分治,一国两策”的社会格局之下(陆学艺,2000),主要从融入意愿、社会认同、社会资本、制度安排以及针对其融入的障碍、途径的一般性描述等角度(李浩,2013)来探讨其城市融入问题。从国家层面来看,2010年国务院发布中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中,首次提出了要着力解决“新生代农民工”城市融入问题,这标志着该群体的城市化问题已被正式提上国家议程(柯仲甲,桂晓书,2012)。

学界现有的研究主要存在以下三点不足:首先,现有的研究大多只注重社会结构与制度安排等宏观因素对新生代农民工城市融入的影响,而较少从其自身的视角出发进行深度考察。其次,缺少对新生代农民工内部差异类型的划分,而仅仅是采取一种笼统、普遍的观点。最后,从研究方法来看,现有的实证研究大多采用问卷调查的量化分析作为汲取资料的手段,缺少对典型个案的深入描述和分析。之所以这么认为,是因为在社会的结构性巨变与社会转型的不断深入下,城乡二元体制性因素对新生代农民工城市融入的制约作用将不断减弱,同时在城市融入的过程中其内部也发生着分化,群体异质性不断增强,故应将原有的研究视角从宏观转向依靠个案典型分析、更加细致深入且具有针对性的微观化考察。

作为新生代农民工群体分化的结果,“杀马特”现象开始走入人们的日常生活,并引起了激烈的争论。该群体的生存现况与群体特征及其在城市融入过程中的困境也逐渐成为新生代农民工课题研究的显在问题,但由于此方面的实证研究几近空白,因此在新型城市化背景下,积极探讨以实践形式尝试融入城市的“杀马特”农民工群体,既是社会学研究的应有之义,也是我国城市化实践的应有之题。

一、“被压抑的现代性”——作为问题的“杀马特”群体

近年来,网络热词——“杀马特”不断充斥着人们的眼球,并逐渐引起了社会的关注。2013年12月,美国《外交政策》网站甚至还专门发表了名为《名利失败》的评论文章,对“杀马特”现象所折射的中国阶层分化的问题进行了分析,认为“杀马特”群体是“中国移民大潮和国家阶层区分扩大的副产品”,是“迷失在中国城市化大潮中的年轻移民”对城市所产生的“集体疏离感”下的一种亚文化现象。互联网上,多数网民对“杀马特”都持负面评价,把其当成是“土气”“粗俗”“叛逆”等的代名词。那么,我们到底应该如何认识“杀马特”现象?

其作为一个不被主流文化认同的亚文化群体有哪些基本特征?从字面上看,“杀马特”是从英文“smart”音译而来,本是表达“聪明、时尚、灵巧”之意,但在当下国内的语境中却被用作形容这样一群人:留着怪异发型,穿着夸张,佩戴古怪,浓妆艳抹,气质诡异,来自农村或城乡结合部的90后青年,即新生代农民工[1]。他们试图通过改变外表装扮使自己看起来“更像城里人”,以此提高他们在城市中的社会认同。显然,与第一代农民工相比他们更加“离土离乡”,是一群“不会种地的农民”,但他们却更加认同城市的生活方式和文化环境,渴望通过自己的努力能够在城市中拥有“一席之地”[2]。

根据2013年全国农民工监测调查报告显示,2013年我国农民工总数近2.7亿。其中,1980年以后出生的新生代农民工为12 528万人,占外出农民工总体的46.6%(1),这表明新生代农民工已成为当下农民工的主体,是城市基础建设的主力军。因此,如何从一个更加人本、微观的角度看待“杀马特”群体与现象,并探讨破解其城市融入困境的实践途径,是一个既关系到城市化的内涵化建设也关乎于社会和谐进步的重大课题。

二、“杀马特”群体的城市融入现状

(一)新生代农民工与“杀马特”群体

1.新生代农民工的特征

农民工,一个介于城市和农村之间的第三元存在,是我国长期以来城乡二元体制分割的产物(孙立平,2007),亦工亦农是其主要的特点。20世纪80年代以来,城市化进程使得我国大量的农村人口不断流向城市,他们用自己的辛勤劳动为城市的建设与发展做出了巨大的贡献,被学界称为我国的“第一代农民工”。但随着时间的推移,农民工群体内部出现了分化,异质性增强。作为分化的结果,一个新的亚群体——“新生代农民工”逐渐被社会所关注。新生代农民工作为介于第一代和第二代之间的“过渡性”流动人口,与第一代农村流动人口相比在社会阅历上有明显差别(王春光,2001)。我们大致可以从三个维度来把握其概念:在职业上,他们在城市主要从事一些基础的非农产业工作;在身份上,他们是农村户口,并且他们的父辈身份一般也是农民或农民工;在年龄上,他们属于1980后出生的“80后”一代(李培林,2011)。同时我们注意到,大家通常所言之新生代农民工不仅包括青年农民工中“80后”这部分介于第一代与第二代之间过渡性的农村流动人口,还隐性地包括被看作是第二代农民工的“90后”农民工。因此,基于本研究的目的,我们做出了如下定义,新生代农民工是指在城市化进程中,出生在20世纪80年代以后并在城市务工的“80后”与“90后”青年农民工群体。

2.“杀马特”群体的基本特征

在查阅相关文献的过程中,我们发现基于目前与该群体相关的实证研究较少的情况下,准确地量化出其群体概念无疑是困难的。但是,通过对网络上相关论坛贴吧的文本分析,并结合相关文献资料的描述,大致可以归纳出该群体的四个基本特征:

1.群体装扮的“视觉系”化。强烈的视觉冲击是该群体给人们的最直接的感受,也是其有别于一般青年亚群体的典型特征。所谓“视觉系”指的是20世纪70年代欧美出现的VisualRock(视觉摇滚)的延续,90年代在日本歌坛得到了广泛流行。由于歌手们借助服饰、妆容的奇异形成视觉冲击并以此表达其音乐内涵,因此被称作“smart”(时尚的、漂亮的、聪明的)。但在当下中国的语境中,这却是一个贬义词,“杀马特”被用来指那些将这种视觉艺术“生活化”的留着怪异发型,穿着夸张,佩戴古怪,浓妆艳抹,来自农村或城乡结合部的青年农民工(张天潘,2014),变成了新生代农民工融入城市生活过程中蹩脚而又滑稽的生存状态的代名词[2]。

2.职业分布的底层化。从社会分工角色来看,他们大都处于社会职业体系的底层。作为新生代农民工中的一部分,比起第一代农民工其有着相对高的受教育水平与人力资本,但仍在城市竞争中处于劣势。因此,“杀马特”群体主要分布在城市技术含量不高与劳动强度较大的职业领域,如理发店员工、餐馆服务员、保安和一些劳动力密集型的加工制造企业等。

3.社会交往的闭合化。“杀马特”群体与其他青年群体之间有着十分清晰的群体边界,这种边界的区隔使得他们倾向在自己所属的群体内开展人际互动、信息交换以及获取社会支持。在现实生活中,他们一般会结成一定的交际圈,共同维系且再生产着群体成员的行为方式以及文化逻辑,并且以集体为单位组织开展各种社会活动。延伸到网络,各种通讯平台、网络游戏、贴吧论坛等也都成为其加强群体维系、吸收结识志趣相投的新成员的重要推手,不断促进着“杀马特”共同体的生成与壮大。

财政部要求,各地要继续支持深入推进贫困县涉农资金整合工作,按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》等文件要求,开展贫困县涉农资金整合试点的省(自治区、直辖市),安排贫困县的资金增幅不得低于该项资金平均增幅。分配给贫困县的资金一律采取“切块下达”,资金项目审批权限完全下放到县,不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求。各地要严格按照有关文件精神和要求,提前谋划,切实管好用好财政专项扶贫资金,确保资金精准高效使用。

4.社会认同的“内卷化”。社会认同的“内卷化”即认同于自己这个特殊的社会群体,而不认同于城市和农村社区[3]。新生代农民工相较于上一代农民工更渴望融入城市生活,在当下他们主要面临着三方面的城市化张力:政策的“碎步化”与他们强烈的城市化渴望之间的张力;对城市化的向往与自身实现城市化的能力之间的张力;中央城市化政策与地方落实城市化措施之间的张力[4]。长期处于这样的张力之中,他们会在城市中建构出不同于主流的社会圈子。事实上,“杀马特”群体正是这样一个圈子,他们是新生代农民工中积极反抗结构张力的具有主体现代性意识的那部分人群,“杀马特”行为的背后蕴含着他们“自下而上”的现代性谋划(潘泽泉,2011)。但这种谋划又因其自身的局限出现了偏差,受到了城市主流文化的排挤。如此一来,他们既不能建构起对城市的社会认同,同时在认同上又难以回归农村,最终使得他们的社会认同出现内卷化,成了游离于城乡之间的“第四元”(2)。

(二)“杀马特”群体城市融入的维度与现状

1.城市融入的维度及相关分析

城市融入具有多重的概念维度,移民社会融入是其具体表现之一。在此,不得不提到另外一个概念:社会融合。在现有的文献中,我们发现这两个概念经常被学者们交互使用,实际上二者确实存在着不少共通之处。美国芝加哥学派对社会融合理论的发展做出了重要的贡献,指出移民社会融合有四个基本阶段:相遇、竞争、适应和融合,并发展出“边缘人”“陌生人”和“社会距离”等概念(李培林,田丰,2012)。显然,“融入”的概念偏重于强调个人与宏观社会之间相互作用,而“融合”则更多用来说明个人与群体之间的联结状态,换言之,在其建构路径上可以将融入看成融合的一个过程,而融合则是融入的最终归宿。并且,随着社会政策理论对城市融入概念的使用和推广,前者的政策意义和可操作性将强于后者[5],加之出于对本研究目的与对象的考虑,故选用“城市融入”作为展开讨论的核心概念。

农民工城市融入的概念学界主要有以下几种理解:一是认为城市融入是一种“城市适应”的过程,包括获得相对稳定的就业、与经济收入相对等的社会地位、与城市相同的价值观三个基本条件(田凯,1995)。二是将其在本质上看成是多重空间、身份与观念、价值以及认同的转换过程(梁波、王海英,2010)。因此,宏观上我们可以把城市融入划分为经济融入、社会融入和文化心理融入三个层次(朱力,2002),微观上还可以进一步细化为身份转换、地域转移、职业转换、角色转换四个环节(孙立平,2007)。所以,我们可以认为农民工群体城市融入一般是指其在生产方式、生活方式、社会心理与价值观念上整体融入城市社会并不断认同自身新的社会身份的过程与状态。此外,在综合借鉴学界的概念划分基础上,有学者以德国学者恩泽格尔的移民分析“四维度”模型为基础,建构出了新生代农民工城市融入四维度分析框架:即经济融入、社会融入、制度融入、文化与心理融入(王佃利等,2011)。新生代农民工中“杀马特”群体相较于一般农民工群体而言,具有其突出的异质性,不加批判地采取“拿来主义”,将已有的分析框架用来解释这部分群体必然无法得出精确的研究结论,同时也弱化了研究的意义。故此,基于对该群体的研究设想及其特殊性的考量,我们主张采用社会认同的观点研究其城市融入问题,并在此基础上重新建构分析框架,即一种“文化——社会心理”的维度模型。

2.“杀马特”群体的城市融入现状

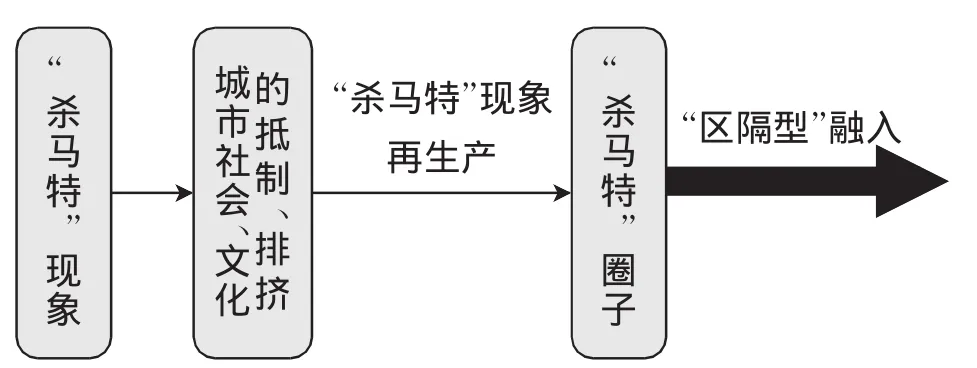

现有的研究发现,新生代农民工较上一代农民工受教育水平更高,因而对自我有着更高的成就期待,同时还带有功利性较强的融入目标。但城市的制度壁垒以及较低的文化资本成为他们融入城市无法突破的屏障,这造成了他们比上一代农民工更大的心理落差与相对剥夺感。根据2011年中国社会状况综合调查数据所做的研究显示,新生代农民工城市融入状况与老一代农民工相比并没有根本差异(李培林,田丰,2012)。如此之下,其就很可能做出一些“失范”行为以在城市争得一席之地。在我们看来,“杀马特”群体便是其中采取“非合理”手段达到自己城市融入目标的那部分新生代农民工,然而这种极端化做法却使其被贴上了“杀马特”的标签,受到了城市主流文化的排挤。由此一来,其“杀马特”行为的初衷期待与现实成效之间不断背离、破裂,这致使他们在城市融入的漫漫长途上渐行渐远,并建构出一个异于城市主流社会的社会圈子,最终更令他们陷入了“区隔型”融入的深渊(李培林,田丰,2012)。

三、“杀马特”群体城市融入的新路径

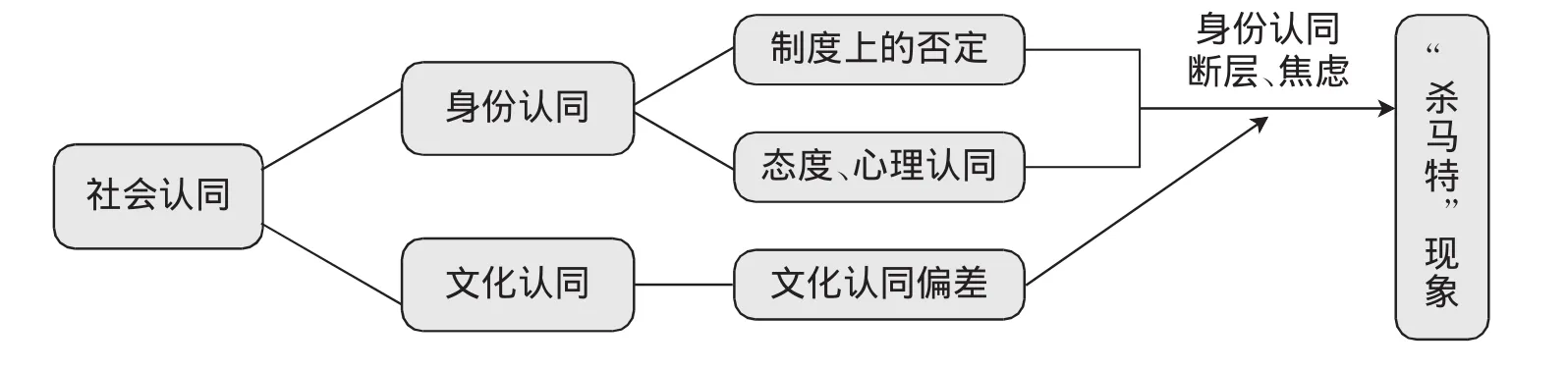

从社会认同的角度来看,我们可以发现在利益分化失衡、社会发展断裂和价值意义碎片化的当下,新生代农民工城市融入困境集中表现在认同焦虑和认同困惑的“身份认同危机”,以及社会认同的“内卷化”(周明宝,2004)。显然,城乡二元体制下新生代农民工的利益受损、市民身份与权利得不到正式制度的确认,城乡文化差异及巨大的现实生活压力等,都成为其在城市融入过程中陷入身份焦虑与认同困境的重要原因(唐兴军,王可园,2014)。

那么,这些因素又是如何进一步造成新生代农民工的认同危机?它们之间存在着怎样的作用机制?广义地讲,社会认同包括身份认同、制度认同和文化认同三个层面,即社会成员对自我所属群体或阶层明确归位、对附以国家权威的社会制度自觉认可以及对文化境遇的强烈依恋(陈占江,2007),而只有当身份认同、制度认同和文化认同确认一致时,人的社会认同方才具有同一性。对于新生代农民工而言,在身份认同上,他们得不到制度的外界标定,但却在实际的态度与心理认同上完成了从农民到市民的蜕变,这加剧了其在身份认同上的“紧张”。这种“紧张”不仅体现在他们因无法完成对自我社会身份的准确定位而陷入了摇摆于农民与市民身份间的焦虑,更表现在其群体内一部分成员在这种焦虑的诱发下而产生的对于融入城市愈发迫切的渴望并由此强化出的采取行动以反抗结构不平等的倾向。

在文化认同上,新生代农民工作为有着农村生活痕迹和受过一定现代教育的特殊群体,虽然在形式认同并逐渐融入城市生活,但固存于他们身上的乡土社会记忆却使其并未真正而彻底地发生观念、意识等深层次文化内核的变革,阻碍着其对城市文化认同的建构。可以看出,正是城乡文化在他们身上的对立与冲突最终造成了新生代农民工对城市文化的认同偏差(biasof identity)。从这样的社会认同观点出发,我们基于身份认同的危机与困境以及文化认同的偏差来把握新生代农民工群体中“杀马特”现象的产生、传递过程,并由此构建了如下的研究模型:

进一步结合研究模型来看,二元体制下各项制度尤其是户籍制度从根本上否定着新生代农民工对城市身份认同的建构,但他们的居住空间、生存环境、生活方式等却日趋于城市化,这潜移默化地引发了其观念上的变革,使其在态度心理层面逐渐建构起对城市的认同。因此,制度上的否定与态度心理认同之间的张力便集中反映于其身份认同的断层,并进一步造成了他们对自我身份不确定性的焦虑。而正是这种身份认同的焦虑唤醒了新生代民工中一部分群体“自下而上”反抗结构桎梏的主体意识,促使他们诉诸于“失范”的路径融入城市。然而,对城市文化内核理解的偏差使其走向了更加极端的一面:通过外在方面极致的装扮、塑造来使自己更趋近于甚至是超过自我构建出的城市人形象,但由于自身资本、能力所限致使他们在饰物装扮的符号组织、表达过程中出现了一种不土不洋、粗糙不堪的特征,于是便产生了大家今天所看到的“杀马特”现象。但值得注意的是,城市主流文化与社会并没有对该现象展现出更多包容的一面,而是嗤之以鼻、嘲讽相待,“杀马特”们因此被看作是“下等公民”,无法融入城市。长此以往,“杀马特”现象不仅不能消解,相反还会出现再生产的情况,并逐渐建构出一个异于城市主流的封闭的社会圈子,使其陷入“区隔型”融入的深渊。由此又构建了如下的研究模型:

四、结论与思考

通过阅读相关文献,我们对学界针对新生代农民工及“杀马特”问题的研究作了大致的梳理与归纳,主要体现在以下方面:新生代农民工及其“杀马特”群体的定义与特征、新生代农民工中“杀马特”群体城市融入现状及制约因素。在此基础上,还建构出了自己的分析路径,并尝试做了相关讨论。我们认为新生代农民工“杀马特”群体城市融入的社会认同的研究模型能较为深刻地揭示其在城市融入过程中存在的问题以及问题产生的根源,同时分模块蕴含着促进其城市融入的政策逻辑与实践路径,有着广泛的建设性和实践性意义。

关于这一研究主题,虽然现有的文献资料较少直接涉及,但学界丰富的关于新生代农民工市民化、城市适应、城市融入以及社会认同等相关问题的诸多研究从学术中心话语上为本研究提供了理论和方法自信。并且,在城市化的内涵化发展相对滞后于如火如荼的城市建设的当下,如何真正落实好“以人为本”的城市化,特别是解决好新生代农民工的融入问题,不仅关乎于社会各阶层的和谐共处与社会整体稳定,同时在一定意义上也是城市软实力与综合竞争力提升的关键性“木板”(3)。

综上,我们认为对此进行深度测量和探讨的时机已相对成熟,并期待后续的实证研究能取得更多的成果,继而为实际解决新生代农民工“杀马特”城市融入问题提供理论依据与实证参考,为我国的城市化事业贡献力量!

注释

(1)根据国家统计局公布的《2013年我国农民工监测调查报告》的数据显示,2013年全国农民工总量为26 894万人,其中1980年及以后出生的新生代农民工12 528万人,占农民工总量的46.6%。

(2)我们认为相对于被学界称为城乡“第三元”的第一代农民工,新生代农民工中的“杀马特”群体因其具有更突出的异质性特征,所以在此斗胆称其为“第四元”。

(3)木桶理论:是指一只木桶想盛满水,必须每块木板都一样平齐且无破损,如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞,这只桶就无法盛满水。也就是说一只木桶能盛多少水,并不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块木板,那么对于城市这个“木桶“而言,其具有的软实力与综合竞争力的高低,在一定意义上就取决于新生代农民工城市融入这块“木板”。

[1]张天潘.“杀马特”:一个需要被了解的存在[J].南风窗,2013(4):92-93.

[2]张淑丽,张艳秋.透视“杀马特”:关注新生代农民工的精神文化需求[J].佳木斯大学社会科学学报,2014,32(2):62-63.

[3]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):63-76.

[4]王春光.新生代农民工城市融入进程及问题的社会学分析[J].青年探索,2010(3):5-15.

[5]李培林,田丰.中国农民工社会融入的代际比较[J].社会,2012(5):1-24.