明清时期长江水运与沿岸城镇的互动发展

——以松溉古镇为例

邓思薪

(重庆师范大学 历史与社会学院,重庆 400047)

明清时期长江水运与沿岸城镇的互动发展

——以松溉古镇为例

邓思薪

(重庆师范大学 历史与社会学院,重庆 400047)

水运和松溉古镇组成了一个互为依托的系统,两者相互推动,互为影响。水运的畅通影响松溉古镇的政治、经济和文化的演变,支持着古镇的繁荣;而松溉古镇本身也是水运畅通的前提,明清时期随着古镇地位的提升和城镇规模的扩大,古镇从以往被动地适应水运的发展到逐渐主动地适应和协调,人们开始利用水资源,在遵循自然规律的前提下进行改造,以达到古镇和水运的同步发展。

明清时期;长江水运;松溉古镇

城镇的形成是人类社会历史的巨大进步,城镇的兴起与发展不是一张线形图或平面图,而是系统的、动态的、立体的,由多种因素相互作用的结果。城镇化的过程也出现了各种新问题,使得人们愈来愈关注城镇问题。近代以来,学者们也试图从古代城镇的发展来进行探究,希望能够得出一些经验和教训,以科学的方式来促进现代城镇的发展,如傅崇兰的《中国运河城市发展史》是在中国传统的城市史研究上进行新的变革和转变,开始关注城市发展的原因;隗瀛涛主编的《近代重庆城市史》,开始着眼于地区的城镇发展状况的研究;杨正太的《一部中国运河城市史专著》,开始有了对城镇兴起原因的一个专题的研究。国外对中国城市史的研究也产生了兴趣,美国曾于1968-1969年举办了有关中国城市研究的一系列学术研讨会,如斯坦福大学人类学系施坚雅教授编著的《中国王朝时代晚期的城市艺术》就代表了国外研究中国城市的最高水平。学界对于运河与城市关系研究的专著很少但有一些文章。如井红波的《古代中国的运河交通与城市发展的关系》主要是以唐代的汴河为列,刘方建的《长江流域与成都经济的联系》等。我国的城市史研究有一定的进展,但仍然显现出一些薄弱环节。研究主要着眼于大城市和城市发展的未来,而对小城镇和对历史的总结较少。本文就从水运这一视角进行分析,分析水运的发展在古城镇的兴起中所扮演的角色及古城镇的兴起又是如何带动水运的进一步发展的,以长江上游松溉古镇为例。松溉古镇是长江上游的一个古老的城镇,位于重庆市永川区南部,东接重庆市江津区朱扬镇,南临长江,西靠朱沱镇,北邻何埂镇。与重庆市江津区石蟆镇隔江相望,北纬29°08',东经105°33'。由于境内的松子山和溉水所以取名为松溉。据记载:“松子溉,邑之雄镇也,商旅云集。”[1]211当时的松溉古镇商旅云集,这与其得天独厚的地理条件相关,长江位于古镇南面,另有小河流上溪沟和后溪沟由北向南流入长江,形成了天然的河域网,溯江而上到宜宾市顺江而下达重庆市区,进而可达武汉、上海;同时陆路可通达渝西和川东地区。优越的地理位置和长江航道,使松溉成为这一带的重要交通和物资集散地。

一 明清时期松溉古镇发展的原因

松溉古镇作为长江流域沿岸的城镇,它的兴起和发展,依靠长江流域的畅通,正是因为明清时期长江流域水运的发展推动了一大批沿岸城市的崛起。

(一)水运的发展

长江流域经济的发展,可以分为古代、近现代、当代三个时期,而古代时期又分为两个阶段,第一个阶段是在明代以前,这一阶段,长江上游的开发早于长江中游和下游;第二个阶段是在明清时期,这一时期,长江下游的江南地区经济快速发展。[2]23随着经济中心的南移,经济中心从北方转到南方,特别是江南地区更是得到了快速的发展,到明清时期江南地区形成了长江下游拉动整个长江流域经济发展的趋势。

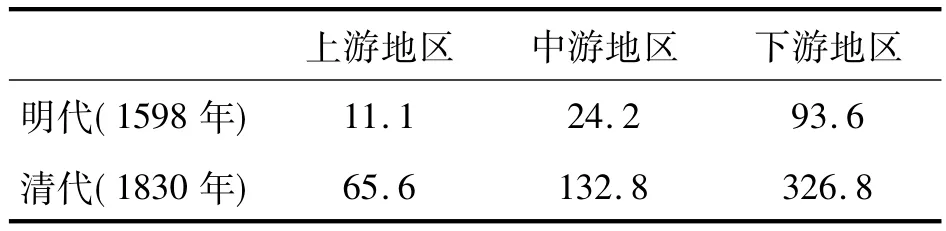

中国古代农业社会,人口是主要的生产力同时也是生产的动力,人口的增加会加大商品的需求量和供应量。人口的数量和密度的高低一直以来都是判断地区经济发展的主要标志之一。具体情况如表1所示:

表1 明清长江流域人口密度比较表(人/平方公里)

由上表可见,从明代(1598年)到清代(1830年)长江流域每个地区的人口密度数量都在不断地递增,且增长的速度较快。人口密度情况呈现的是从上游到下游依次递增的形势。

据统计从明代后期到鸦片战争之前,长江下游地区人口超过2 000人的城镇数量已达270个,城镇人口总数达475万,占这一地区人口总数的10.6%,远远超过上游地区的4.7%。[3]12根据这个统计我们会发现长江下游出现了大量的城镇,且下游城镇人口占有量比上游城镇人口占有量比重大。城镇人口的增加必然会加大对粮食、盐等生活必需品的需求。明清时期我国开始引进了大量的经济作物,比如烟草、花卉等,特别是在下游地区开始种植大量的经济作物,粮食种植面积不断减少,开始出现粮食不能自给的现象。需求与供给的矛盾必然会促进物品之间的流动,这就使得地区之间的联系不断加强,物品之间的流动越趋频繁,长江流域的水运也随之繁盛起来。

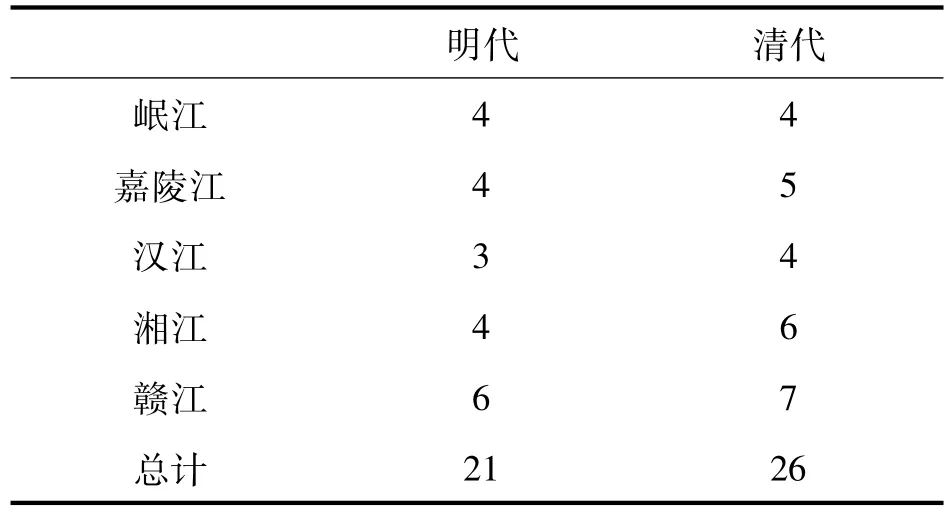

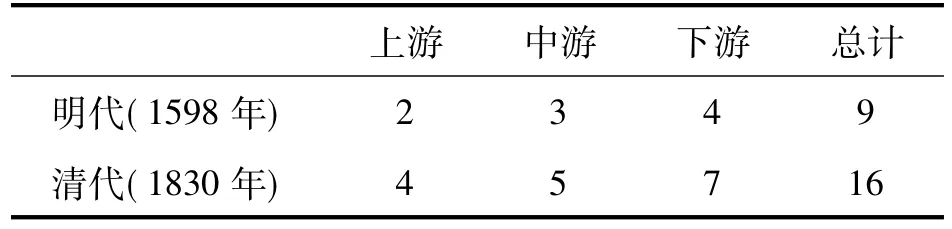

长江流域经济的发展有一个特点是支流先于干流的发展模式,[2]23因此长江流域经济的发展依赖于长江支流的发展。长江干流由西向东贯穿中国南方,而长江的支流却纵横交错形成了天然的交通网络,这为长江流域商品经济的繁荣提供了便利的水运条件。进入明清时期,长江干流的发展开始趋于繁荣,其繁荣情况可以从表2和表3反映出来。明清时期长江流域支流和干流的沿岸城市都在增加。随着城镇的不断增加,各区域都出现了强大的生产和消费需求,这也使得区段内航运和区段之间的水运大量出现。

表2 明清时期长江支流沿岸重要城市分布表(人口超过10万)

表3 明清时期长江干流沿岸重要城市分布表(人口超过20万)

(二)商品经济的发展

明清时期,长江水运的大宗商品主要是粮食、盐、矿产、木材以及杂货,粮食主要来自于长江中上游的四川、湖广、江西等地。自明代中期起,长江下游的江南地区的农业生产开始向经济作物的种植转变,同时江浙一带人口的增加和工商业城镇的发展,导致粮食种植面积减少,开始出现粮食不能自给的现象,虽丰年也要从上中游的四川、湖广等地调运大批的粮食,当时“各省米谷,惟四川最多,湖广,江西次之”。“乾隆、嘉庆年间,四川大米沿长江水运出川的数量每年约30-40万石左右。食盐是明清时期长江流域水运的另一宗商品,清代道光同治时期,由四川沿江东运供应湖北、湖南的食盐每年就达8 640万斤左右。”[4]128粮食和盐运成为了明清长江水运的主要商品。明清时期的矿产业也得到了很大的发展,长江流域上游的云南、四川、贵州地区,是铜、锡、铅的重要产地。这些矿产通过乌江或金沙江运到重庆在换船转运。“清代乾隆、嘉庆年间,自长江上游泸州和涪州等地水运到汉口的铜,包括北运京师与供应各省的铜,每年达9 000 000万斤左右。”[5]122木材也是长江流域运输的主要商品,长江上游一直都是木材的重要产地,明代开始更是大量砍伐树木,为房屋建设提供了丰富的木材;同时江南地区经济活跃,促使大量的人开始经营木材生意,通过售木材来获利,这些都促进了木材的流动。除此以外还有一些杂货的运输等。

二 明清时期水运影响下松溉古镇的发展

明清时期长江流域各区域的商品需要的不同,促使各地区物品的不断交换。物品的交换就不得不依靠长江流域的水运交通线。这就为长江流域沿岸的松溉古镇的发展提供了条件,在此影响下松溉古镇城市规模、经济结构和文化得到了发展。

(一)对城镇规模的影响

婚后的吴健雄生活得很幸福,她在寄给朋友的信中,有一段这样描述他们的爱情:“在三个月的共同生活中,我对他(袁家骝)了解得更为透彻。他在沉重工作中显现的奉献和爱,赢得我的尊敬和仰慕。我们狂热地相爱着。”

松溉古镇始建时间,无史籍可考。“南宋陈鹏飞(字少南,与苏东坡、张子昭被誉为当世注经“三杰”)因被秦桧诬陷遭贬,偕妻在此设馆教学。”[6]1123可知当时松溉已有场镇。明朝由于长江水流量的变化使得松溉古镇发生了较大的变化。原有的旧城由于水位的上涨,常常出现水灾的情况,因此越来越多的人开始在旧城的北方建立新城。“明朝万历二十一年(公元1593年),建新城,去旧城北一里许,徐先登任永川知县,将县衙迁于此。”[1]435此时的松溉古镇已是当时的政治中心,永川县衙所在地。“清顺治十八年(1661年)知县赵国显也设县治于此,名松溉镇,招抚流亡。”[1]521流民的涌入使人口数量增加,新城的规模不断地扩大又与原来的旧城联为了一体。“松溉古镇历史上因‘水码头’的物资转换而得到规模发展。其独特的山水和城镇的构成关系,形成‘一品古镇,十里老街,百年风云,千载文脉,万里长江’”。[7]1明清时期水运的发展,使得松溉古镇的街道数量不断地增加,据记载松溉古镇街巷最多时达到了26条,还出现了6里的步行街与街巷相连。明代晚期松溉古镇的街巷主要是挑脚街(因为每天有许多的挑夫挑着东西在这条街上做买卖,所以叫挑脚街)、临江街(当时最繁荣的街道)、核桃街,而到清康熙年间,街道的数量大量增加了出现了上码头、下码头、菜园坝、诸家巷、水街子等古街,出现了工商业行帮和会馆。码头牛马驮运,货物集散。

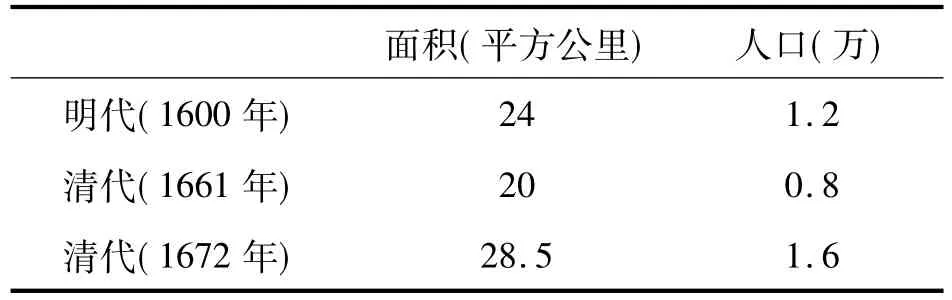

随着水运的发展,松溉古镇的规模不断的扩大,不仅城址面积扩大,而且城镇居住人口数量也因之增加。“其中明朝末年,播州(今贵州省)宣慰司杨应龙反叛朝廷,兵至綦江、合江、江津等地,永川受到很大的冲击,居民流亡,人烟稀少,才出现的赵国显招抚流民”。[1]403我们可以通过表4看出。

表4 明清时期松溉古镇的面积和人口统计表

(二)对经济结构的影响

“白日千人拱手,入夜万盏明灯”[1]211是对松溉经济繁荣的最好呈现。松溉古镇作为农业时期的重要物资集散地,其经济地位是十分重要的。

松溉水路分为上、中、下三个码头,是周边县市的人、货进出要津。三个码头分别承担着不同的功能:上码头承担着大型货物的运输,比如载运酒、药材、盐等的航程较远;中码头为小型货物的运输,比如糖、黄豆等;下码头为渡江船只,主要是载人或载本地农产品,就地销售。

松溉凭借优越地理位置,利用自己的优势成为了川东大镇。人们把货物驮运至此,交给商家,再从松溉码头转运到各地。正因为如此,还促使了早期的“经纪人”的产生,纪纪人即所谓的中介人,这也是松溉经济发展的一个标志。松溉人利用有利优势,转变自己的角色,从农业生产中分离出来,成为了职业商人,和外地的职业商人一起从事着经济活动,他们把山区的农产品低价收购在一起,再统一拿到市场上去卖,化整为零,以赚取差价,这一做法使得偏远地区的农产品能够到达市场,同时也可以减少农民的运输费用,保证了本地商品交易的顺利进行,促进了区域内部商品经济的发展;商人还将具有本地的特色产品集中起来转卖到其他的市场,这样不仅能够调剂地区间余缺,还能促进松溉特色产品的发展。“道光三十年(1850年),县城有四十多家店经营杂货、中药、民用生产、生活资料;光绪十一年(1885年),发展至166家”。[1]568大量的货物在松溉转运,催生了挑夫和马帮的出现,“从各县境内运货至此的马和骡子、黄牛每日近千匹,在街上熙熙攘攘,络绎不绝,为马帮服务的行业——马房——也应运而生,昌盛时达20多家,1978年最后一家马帮才被淘汰歇业。”[8]148挑夫有时帮忙运输货物,有时挑少量的货物就地销售,这就形成了松溉的挑脚街,每天都有上百名挑夫在此往来。松溉的古街随处都可见大量的“庄客”“环路客”“挑儿客”以及外来的“山客”“水客”“烟客”等。可见当时松溉古镇经济的繁荣景象。

松溉镇有许多手工作坊,如制秤作坊、木器作坊、五金作坊、竹藤编作坊等,它们的制作技术水平较高,且具有自己的特点。特别是竹藤编作坊,闻名蜀中,商业也很繁荣,还形成了固定的赶集期(每月中出现3、6、9的日子),为周边人民提供固定的交易时间。频繁的交易促进了基础配套设施的发展,如旅店、货栈的开设等。松溉古镇还依靠便利的航运条件,把自身所存在的特色产品拿到市场,松溉人民在赶场时将土产山货与商贩进行交易,商贩则将这些山货土产运往楚黔闽粤江右等省销售以谋取利润,然后再将其他货物运回来,进行再次交易,让各地的物资在省州县际间较为自由顺畅地流动,推动地方经济的发展。“川地土产山货往往自此沿长江运至涪陵,并改溯乌江,或至酉阳龚滩,以人力搬运至龙潭,入酉水进沅江至沅陵往常德、汉口等地。”[9]235特别是盐白菜,“有名气的京果酱园厂、永义祥、万胜和、万福同、六合春、永茂荣、华康、喻吉祥等八九家商号都生产盐白菜,年产量约8万公斤,成为了松溉最畅销的土特产。”[1]578土特产提供了稳定的特色市场,不仅商号制作,平常人家也大量制作,既成为松溉人餐桌上的小菜,也是他们生活收入的重要组成部分。

松溉曾经还被设为盐阜。上码头为盐商聚集之地,每天都有大量从四川宜宾运往长江中下游的盐船在此停靠,巴蜀地区自古以来就盛产井盐,而食盐的销售没有范围的界限,故大量的井盐溯江而下,运入湖北、湖南等地,松溉逐渐成为了长江沿岸上运输食盐最重要城镇。因此在清乾隆十七年,松溉被设为了盐阜。

(三)对文化发展的影响

水运的发展对松溉文化的影响有很多,比如建筑(沿江吊脚楼)、饮食、风俗(像每年的9月松溉都要祭祀河神)等。水运的发展对松溉古镇文化的影响,最突出的特点就是使得松溉古镇形成了码头文化。在《永川县志》中有这样一段记载:“松溉镇作为峡江水路繁华之道,向来商贾云集、过客接踵,大大小小的盐贩私船,商船自宜宾而下,浩浩荡荡,揖桨塞江,至松溉入夜,便挂灯船头,留少数水手守船,余皆大声说笑,登上街巷,在两旁酒肆一坐,划拳痛饮。”[1]594正因为如此,松溉沿岸和沿街也就有了招揽客人的茶馆、酒肆、货栈与旅店。古街最多见的是“冷酒馆”,重庆是著名的火炉,夏天气温高,对码头干活的下力人而言,在劳作完之后能够聚在一起喝一口小酒是一件很畅快的事。且他们在码头工作,常年脚泡在水里,喝一口小酒也能让他们去去湿气。酒碗为清一色的土瓷碗,每碗可装2两,再加上一点小菜,“冷酒馆”对码头上工作的人就是闲暇时休息的最佳场所。茶馆是松溉码头文化和茶文化的集中体现,作为货物的集散地这里船多货多人多,再加上重庆的山势地形,茶馆也就成为了人们歇气、解渴、洽谈生意的好地方。“川江号子作为船工们之间的语言,对船工们的劳动起着重要的作用。”[10]20“川江号子”也组成了松溉码头文化的一部分。船工们用统一的号子来协调工作,在统一的口号中,大家的工作步伐在同一点上,从而减少在拉纤或者是搬运货物时的阻力。文化是政治经济的反映,商品经济的发展,促进了松溉文化的繁荣。松溉至现在仍保存着清代道光时期所建立的戏台,从每年正月初二到初六期间这里就会上演传统的川剧节目。

三 明清时期松溉古镇对水运河道的改造、利用

明清时期的松溉古镇是长江流域经济物质交流和商品的重要集散地。为保证松溉古镇水运的交通顺畅,松溉也加强了对这一区段河道的整理与疏导。

(一)对水运河道的改造。松溉对河道的改造主要是通过新开河道,疏导河道,修建闸坝来完成的。明万历二十一年(1593年)徐先登任永川知县时,将县衙从永昌镇迁到松溉镇之后,就对松溉河段进行了治理,新开河道,“凿上溪沟上接肖家河引水南流,下达后溪沟,注入长江。加强了松溉北面的物资的流动”[1]473。清康熙十七年(1678年)罗奇英(松溉罗氏第十四代传人,曾任甘肃秦州清水县知县)以其“下流有巨石立江中,不利于船的航行,随开新河道绕过巨石,两年后因泥沙淤塞又拓宽其河道”[11]245。上经哑口溉之后,水势由急变缓,大量的河沙在此沉积下来,形成了大矶硇滩,使得河道变窄,不利于船的航行和靠岸卸货。经过明朝末年,播州(今贵州省)宣慰司杨应龙反叛朝廷,致使大量人口流亡,永川受到了较大影响,到清顺治十八年(1661年)知县赵国显把县衙署从永昌镇迁往松溉镇,招抚流亡,开始疏导河道。挖掘泥沙,使因泥沙堆积的而形成的小丘减少;扩宽河道,使船搁浅的情况大大减少。明清时期,在松溉上下不得十里的范围内,长江、后溪沟、上溪沟三河交汇,在防淤、控水流、蓄水和行船等方面,矛盾都异常突出。“康熙二年(1663年)知县张翔修筑了坝,缓解了水势的变化,和水流量的变化所带来的一系列的问题。”[1]489

(二)对水运河道的利用。除了利用水运来加强物资的流动之外,松溉古镇还有修建水库调节水流和利用水库来进行灌溉。清康熙十六年(1677年)知县陈汝均修建了玉溪水库,水库的建设调节了这一段的水流量,起到防洪和泄洪的作用;同时松溉人还利用玉溪水库建立了一套系统完备的灌溉系统,即使在旱年松溉的农作物产量也不会受其影响。玉溪水库对松溉的生产和生活都有着重要的意义,这也是松溉人对运河河道最好利用的体现。清朝后期,水库还进行了几次修整。清乾隆十二年(1747年),由于大量泥沙在水库中沉积使得水库中的水位不断上升,为了防止水的倒灌,每年在枯水期时,人们就会对水库中的泥沙进行清理。

明清时期对河道的改造和利用,使得松溉一段的水运畅通无阻,有力地保障了城镇经济的发展。

四 明清时期水运与古镇的互动关系

水运在古代社会起着重要的作用,对古镇的政治、经济、文化等的演变都起到了导向性作用。

明清时期由于水运的发展,松溉古镇奠定其沿水运河道发展的带状形态。“由于水运能够提供充裕的水源及航运之便,使得造船业和制盐业、酒业、茶馆、旅店、杂货店等均沿河道发展。”[12]23水运的河道是古镇发展的主轴,以河道为中心然后向四周辐射,人口、用地和古镇建设的扩展,主要沿水运河道向西,向东延伸。松溉古镇的形态在总体上保持着沿水运河道成带状分布。

明清时期水运甚至还影响着松溉古镇城市功能的演变。水运的发展使得永川的县衙由原来的永昌镇转迁到了松溉镇,松溉镇成为永川的政治中心,一直以来松溉是川东地区重要的物资集散地。明清对水运河道的整治和利用,使得松溉的经济地位更加重要。松溉在清朝时被设为盐阜,也成为长江上游的河务关键、造船业中心。每天在这里停靠的船只不计其数,在这里生活的人们一般都从事着与水运有关的行业。水运的发展影响或左右着明清松溉的城市功能,并在此基础上催生着其他城市功能的产生。

水运的发展是松溉的生命线,古镇对水运也具有极强的控制力和影响力。明清时期随着古镇地位的提升和城镇规模的扩大,古镇从以往被动地适应水运的发展到逐渐主动地顺应和协调。人们开始利用水资源,在遵循自然规律的前提下进行改造,以达到经济的进一步发展。

水运和古镇组成了一个互为依托的系统,水运的畅通支持了古镇的发展并繁荣,而古镇本身也是水运畅通的前提,古镇的发展是伴随着人们对水运发展的认识、改造和利用而进行的,二者存在共存共荣的关系。到了现代随着运输方式的多样化,水运逐渐的衰弱,松溉古镇也失去了它的水运优势,失去了往日的辉煌,现在成为了幽静的川东古镇。在长江流域,有许多的沿岸城镇,它们同松溉古镇一样,其发展依赖于长江流域水运的发展。长江水运的发展亦为它们的发展提供了条件,影响着它们的政治、经济、文化等。水运的发展是它们发展的支柱,同时它们的发展和对长江流域的改造和利用,也使得长江水运更加繁荣。

[1]永川县志[M].重庆:重庆出版社,1990.

[2]谢元鲁.长江流域交通与经济格局的历史变迁[Z]//中国历史地理论丛:第一辑,1995.

[3]施坚雅.中华帝国晚期的城市[M].北京:中华书局,2000.

[4]张学君,冉光荣.明清四川井盐史稿[M].成都:四川人民出版社,1984.

[5]鲁子健.清代四川财政史料[M].成都:社会科学院出版社,1988.

[6]嘉庆《四川通志》[M].清嘉庆二十年刻本.

[7]赵万民.松溉古镇[M].南京:东南大学出版社,2009.

[8]周勇,刘景修.近代重庆经济与社会的发展[M].成都:四川大学出版社,1987.

[9]四川场镇:经济志[M].成都:四川人民出版社,1985.

[10]邓晓.川江航运文化初探[J].中华文化论坛,2002 (2).

[11]罗氏家谱[M].重庆:文博印刷,1993.

[12]邓少琴.近代川江航运简史[Z]∥重庆地方史资料组.重庆地方史资料丛书,1982.

〔责任编辑:王 露〕

The Interactive Development of Yangtze River Water Transport and the Coastal Towns During the Ming and Qing Dynasties:Take Songji Town as an Example

DENG Sixin

(College of History and Society,Chongqing Normal University,Chongqing 400047,China)

Water transport and the town of Songji formed a mutual dependence on each other.Smooth water transport boosted the prosperity of the ancient town of Songji;and on the other hand,Songji town itself is the premise of water flow.In a word,the development of the town was synchonized with people’s growing awareness of the best ways to understand,transform and utilize water transport.

Ming and Qing dynasties;Yangtze River water transport;Songji town

K24;F552.9

A

1671-5365(2015)01-0066-07

2014-09-11

邓思薪(1990-),女,重庆人,硕士研究生,主要从事魏晋南北朝史研究。