经济下行压力下文化产业如何创造新增长点

董鸿英 熊澄宇

[收稿日期]2015-08-20

[基金项目]国家社科基金重大项目“我国文化产业政策研究”(项目编号:09&ZD015)。

[作者简介]董鸿英(1979-),女,四川乐山人,清华大学新闻与传播学院博士后,清华大学国家文化产业研究中心助理研究员;熊澄宇(1954-),男,江西南昌人,清华大学新闻与传播学院教授,清华大学国家文化产业研究中心主任。

[摘要]当前中国面临改革开放红利结束、经济增长模式转型、需要寻找未来经济可持续增长点的重大挑战。具体分析中国现阶段国情,参考国际经济转型发展经验,文化产业有望成为中国经济下一波发展的重要驱动力量。文化产业作为知识经济的典范,其后工业化特色与中国经济“新常态”特征相匹配,与“互联网+”相融合,更能激发信息化时代的潜能。发现和培育文化产业经济增长点,应将产业转型问题与后工业化、全球化潮流结合起来,将文化产业与城镇化和城市更新结合起来,将产业发展与新的社会生活形态和生活方式融合起来。

[关键词]新常态;经济转型;后工业化; 文化产业;文化产业政策

[中图分类号]G124[文献标志码]A[文章编号]16724917(2015)04001207

后工业化的经济规律表明,世界经济的产业重点将逐渐由有形的物质生产转向无形的服务性生产。当经济转型成为世界性的发展主题,文化和创意创造价值日益成为新经济时代引人注目的现象。文化生产作为产业被认知,最早始于20世纪霍克海默(M.Max Horkheimer)和阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)时代传播技术的突破时期,从那时起,文化生产开始具有了工业化、标准化的特征。[1]霍克海默和阿多诺提出“文化工业”(Culture Industry),不仅创造了一个新概念,而且也预示了一个巨大的新产业的诞生。尤其是20 世纪八九十年代以来,文化产业在发达资本主义国家蓬勃兴起。由于文化产业对国家经济及国家软实力的贡献率越来越高,各国争相把发展文化产业提上议事日程,而文化经济的竞争也日益体现为各国间文化产业政策的竞争。

联合国教科文组织(UNESCO)在其2000年出版的《文化、贸易和全球化:问题与答案》一书中将文化产业定义为:那些包含创作、生产、销售内容的产业;一般具有知识产权的属性;以产品或服务的形式出现。早在19世纪40年代,在德国经济学家弗里德里希·李斯特(Freidrich Liszt)提出的国民生产力概念中,既包括“物质资本”形成的生产力,也包括“精神资本”所创造的生产力。与物质生产力相对应,文化生产力在一国的国民经济体系中占有重要席位,尤其是信息时代已把经济增长的份额越来越多地给了文化产业。中国当前国民经济面临重要转型期,发挥文化产业激励创新、吸纳就业、稳定增长、丰富国民多元文化体验的独特作用更显得有价值。

一、经济“新常态”与文化产业的发展机遇

2011年,中国面临经济转型,从高增长模式适应中高增长模式,需要实现产业和技术升级,培植新的经济增长点。2014年底中央经济工作首提经济新常态九大特征[2],“新常态”成为政府执政理念的关键词。

经济发展进入“新常态”,经济转型成为发展主题,这将对我国经济增长方式带来重要改变:经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。中国经济增速虽然放缓,但仍处于重要战略机遇期:实际增量依然可观、经济增长更趋平稳,增长动力更为多元,经济结构优化升级,发展前景更加稳定,政府大力简政放权,市场活力进一步释放。

“新常态”九大特征所描述的中国经济转型与调适无不与文化产业有密切联系。在消费需求特征上,经济转型后个性化、多样化消费渐成主流;从产业组织方式特征上,新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显,生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征;从资源环境约束来看,环境承载能力已达到或接近上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新方式。文化产业被视为知识经济、创意经济、美学经济典范,属智力密集型产业,具有低能耗、低污染、高附加值、高成长性特点。文化产业的发展有利于推进当前我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程,对于化解中国经济“成长的烦恼”,改善国民经济结构具有重要作用。

我国政府对于文化产业的关注和认知呈现出一个逐步深化的过程,2004年党的十六届四中全会提出“解放和发展文化生产力”,2011年党的十七届六中全会作出“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”重要部署,2013年党的十八届三中全会上升到“文化强国”,2014年国家相关部委密集出台8项文件支持文化产业发展。总体上,相较于英美等国家,文化产业在我国意涵十分丰富,它是政治、经济与文化的综合概念。从国家的层面来看,其一,文化产业是构建可持续发展社会的战略要点,文化产业有助于经济结构的转型与升级,有利于缓解资源与环境压力;其二,文化产业是参与国际竞争的现代方式,中国急需打造自主创新能力,竞争全球产业价值链的高端,突破西方“文化霸权”;其三,文化产业是实现民族复兴的重要力量,经济崛起是民族复兴的基础,而文化影响力是国家崛起的根本,文化昌明繁荣是“中国梦”历史意义的重要组成部分;其四,文化产业是面向未来的产业,信息、传媒和文化,因其拥有人类社会资源、沟通和人文三大要素,成为21世纪战略家关注的焦点,而文化产业综合了这三大热点。

中国经济面向创新驱动的战略转型期也将是文化产业发展的机遇期。在文化产业发达国家,文化产业产值占一国GDP的比值一般为5%~10%。2013年我国文化产业增加值为21 351亿元,与GDP的比值为3.63%①,文化产业年均增速高于GDP增速。在当前经济形势下,如何更好地实现文化产业对经济转型与发展的积极作用,找准增长点和着力点,并辅以科学合理的政策措施,正是考验我国文化产业政策水平的突出命题。

二、文化产业创造经济增长点的国内外案例

纵观国际文化产业发展历程,多个国家和地区文化产业的兴起和发力也是源于经济下行、产业升级所带来的压力与动力。在工业化向后工业化转型的历史潮流中,文化产业在这些国家和地区挖掘自身的创新潜能、更新国际竞争力、缓解资源与环境紧张等方面担负了独特的战略使命。

(一)我国台湾地区

20世纪90年代后期,台湾岛内不断开始谈论经济转型和竞争力等问题。面对大陆经济的崛起,韩国的超越与竞争,台湾更是倍感置身于困境之中。当时的台湾意识到其竞争力受限的原因为岛内是一个制造代工社会,在全球化经济体系中处于价值链的低端。

2002年台湾制订了《挑战2008:台湾发展重点计划(2002-2007)》,“文化创意产业发展计划”为当时台湾的十大重点计划之一。十余年来,台湾在以创意文化产业规划带动经济发展和城市更新这一发展思路上颇具心得,并在世界华人地区树立了典范。在《挑战2008》中,台湾对于文化的产业化发展就表明了清晰的认识:台湾经济面对高度工业化后的新局面,既有以大规模制造业为主的生产型态已逐渐失去优势,台湾除了往高科技的方向发展之外,势须建立起更能适应后福特(Post-Fordism)时期的生产组织型态,深化以知识为基础的经济竞争力。事实上,知识经济附加价值最高的类型应该就是以创意设计为核心的生产领域,尤其是源于艺术美学创作的设计。②

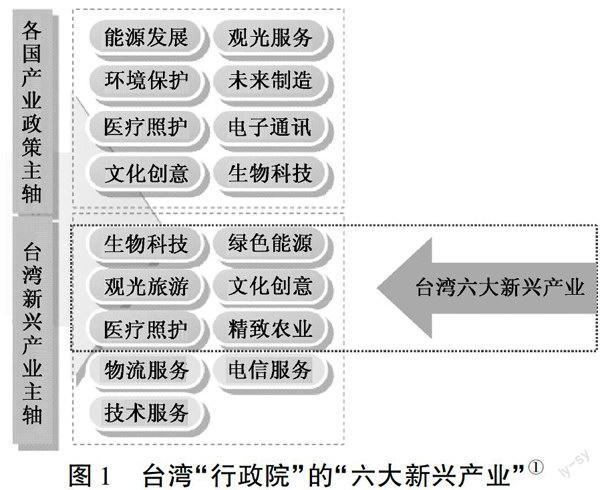

2009年,面对全球金融风暴的影响和经济转型升级的双重压力,台湾“行政院”提出“六大新兴产业”计划,并逐步在2009-2012年为之投入了超过2000亿新台币的经费。[3]在“六大新兴产业”之“文化创意产业发展计划”中,设立“环境整备”与“旗舰计划”两大主轴,在其中的策略执行中,扶持台湾“创意文化园区”,开展“生活美学运动”“社区营造运动”等,并发展成为其重要策略之一。

有别于欧美,我国台湾地区文化创意产业并不一心追求高效的科技型产业,而是认为强调美感和创意的生活美学更能契合慢调、环保的社会潮流,即发展所谓的“创意生活产业”。“创意生活产业”十分重视文化创意对全民美学素养和整体生活环境的提升,采取与社会生活形态相融合的发展策略。

台湾将文化创意分为视觉艺术、音乐与表演艺术、文化展演设施、工艺、电影、广播电视、出版、广告、设计、品牌时尚设计、建筑设计、创意生活、数字休闲娱乐13个门类。台湾《文化创意产业发展计划》主要由4个部会共同推动:“经济部”为统筹单位并负责设计产业,“教育部”负责跨领域的人才培训,“新闻局”负责媒体产业,“文建会”负责艺术及设计产业,并共同跨部会组成“文化创意产业推动小组”。

在政策方面,台湾当局首先将文化创意产业定位为两种:一种是公益性强的,一种是市场效益明确的,对于前者,政府予以扶持政策;对于后者,则是激励政策。具体策略包括:制订“文化创意产业发展法”;成立“文化创意产业投资基金”;推出税收减免政策;鼓励文化输出;扶持有形与无形的文创产业园区;鼓励文化消费;培育和支持文化创意人才等。

(二)英国

英国是老牌工业国家,在其产业转型升级中创意产业扮演了重要角色,是全球以创意产业促进国家战略发展的先行者。伦敦和曼彻斯特的创意产业,最初即是衰落工业区与文化艺术结合的产物。英国政府对创意产业的重视由来已久,早在1994年就将创意产业政策列为所有产业政策的重中之重。1997年布莱尔出任英国首相,旋即于当年6月成立包含多个政府部门首长、重要商业公司负责人和社会知名人士的“创意产业工作小组”。

近十余年来,英国创意产业的平均发展速度是经济增长的两倍,所创造的年平均产值接近600亿美元,约占国民生产总值的11%,超过了任何一种传统制造业所创造的产值。软件、电子游戏和电子出版业务所占份额最大,创造的年产值接近170亿美元,占国民生产总值(GDP)的2.5%左右。在文化企业规模上,英国创意产业中绝大多数是人数规模在1~10人的小微企业(2009年占到创意产业全部企业数量的94%)。创意产业发展成为英国产值第二大产业,就业人口195万,是英国容纳就业的第一大产业。[4]97-99

英国将创意产业视为“有潜力创造财富并提供就业机会的产业”,重视其直接经济效益。13个产业部门在英国被划归到创意产业,包括:广告、建筑、艺术品与古董、手工艺、设计、时尚设计、电影音像、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版、软件与计算机服务、电视与广播,以及与之相关的旅游、博物馆和美术馆、遗产和体育等。英国创意产业的管理体制分为纵向体制和横向体制。纵向体制分为三级:一是中央一级,设文化、新闻和体育部(DCMS),负责制订文化政策和统一划拨文化经费;二是中间一级,即各类文化艺术委员会和地方地府;三是基层一级,即地方艺术董事会和基层政府,负责落实文化政策和文化经费使用。横向体制协调DCMS、教育科学部、就业部等部门的关系。

在创意产业管理原则与政策理念上,英国政府主要有三大原则:“一臂间隔”的距离原则、适当分权原则和“专”“宽”兼备原则。英国中央政府在创意产业管理实践中,一方面从只管表演、展览等“小文化”逐步过渡到统管所有涉及创意的“大文化”;另一方面权力下放,只管文化而不办文化。这样,既保持了政府文化行政主管部门的精干和高效,也有利于文化艺术事业的繁荣发展。

(三)美国

美国是世界文化产业强国。冷战结束后,美国开始从军事竞争转向以经济为核心的综合国力的竞争,其中又以文化产业所引领的意识形态输出竞争最为激烈和特殊。400家最富有的美国公司中,有72家是文化企业。美国拥有全球“文化巨无霸企业”的50%以上,控制了全球75%的电视节目的生产和制作。美国影片只占全球电影产量的67%,却占据了全球总放映时间的一半以上。[4]1

在美国,文化产业往往被称为“版权产业”或“娱乐产业”。很大程度上是因为文化产业所包含的行业部门中,绝大多数对应的都是知识产权法中的版权制度,其产品和服务是以版权的创造与传播为核心。美国的立法和执法制度直接给版权产业带来实质性的发展空间。版权产业是美国三大支柱产业之一,其年产值约占美国GDP的25%,是美国第一大贸易出口产品。[5]无论是从GDP的贡献,还是从就业和出口贸易方面来看,美国版权产业都是引领美国经济发展的重要产业,也是驱动美国经济增长的动因。

早在1990年,美国国际知识产权联盟(IIPA)就已利用“版权产业”的概念来计算这一特定产业对美国整体经济的贡献,这一产业涉及出版与文学、广播电影电视、软件与数据库、摄影、广告、视觉艺术,以及相关的电子设备、服装、珠宝、家具,版权产品批发零售、运输服务、电信与网络服务等诸多产业。

美国在文化政策的制订方面比较独特,至今没有一个正式的官方文化政策文件,无论是在政府的法律文件或者官员的谈话中,都找不到“文化政策”这个词。它一向遵循的文化政策就是“无为而治”(non-activity,non-regulation),坚持自由主义经济政策支撑下的文化产业发展构架。这种无为、开放的文化政策有其立法传统、文化优势、现实国情等多方面的背景,也的确给美国文化产业以极大的活力。可以说,美国的文化多元化、自由贸易以及资本的自由流动成为美国文化产业崛起的重要基础。

(四)韩国

20世纪90年代,韩国政府即提出将文化产业作为国家支柱型产业。尤其在亚洲金融危机后,韩国金大中总统提出了“文化救国”方针,将文化产业列为21世纪国家经济战略性支柱产业,并提出“韩国文化世界化”的口号。根据《文化产业振兴基本法》(1999年),2000年韩国成立了“韩国文化产业振兴委员会”。2000年后,韩国政府在主要规划中将文化产业表述为“知识经济新产业”“知识经济核心产业”“国家核心战略产业”“国家新的经济成长动力”,并推出一系列重大举措,有力地推动了文化产业的发展。韩国近年来在亚洲许多国家掀起一股“韩流”,成为公认的文化出口新兴国家。

韩国于1999年2月发布的《文化产业振兴基本法》将文化产业分为17类:影视、广播、音像、游戏、动画、卡通、演出、文物市场、美术、广告、出版印刷、创意性设计、传统工艺品、传统复制、传统食品、多媒体影像、网络。韩国的游戏、人物形象、漫画、演出等文化产业新领域已发展成为韩国文化产业的新亮点,吸引了大量风险投资。目前韩国游戏市场规模位居世界第八,出口率也以年均25%的速度递增。网络游戏和手机游戏是韩国游戏产业中最突出的两个门类。

韩国各届政府都非常重视将文化产业纳入国政方向。金永三政府的“世界化战略”、金大中政府的“克服IMF(国际货币基金组织)体系培育新知识产业的战略”、卢武铉政府的“科学技术立国战略”、李明博政府的“先进化战略”,都成为各自确立并推进文化产业政策的法律制度、行政组织、财政预算的核心依据,且体现了韩国文化产业政策从“以规制为中心”向“以支援为中心”的战略转型。[6]

李明博政府出台的《文化蓝图2012》将韩国文化政策定为:“有品味的文化国家——大韩民国”。在这一政策指导下,李明博政府确立了四大发展目标,即在与文化相关的产业方面,将韩国打造为:文化绽放的国家、以内容实现富有的国家、有故事的旅游国家和通过体育快乐的国家。为此,在政策方面形成了“需求者中心政策推动”“四大文化支援原则”“实用有效的文化行政”“相互依存的内容和生产”“展现绿色文化旅游”和“文化与体育的密切关联”六大推进原则和四大“支援”原则,即“选择与集中”“事后支援”“间接支援”和“生活里的艺术扩大”,并具体施行文化产业税收减免、文化事业准备金制度等支持政策。

三、我国文化产业的发展策略建议

文化产业发达国家和地区给予我国大陆文化产业政策诸多有益启示,包括:将产业转型问题与后工业化、新经济潮流给合起来;将文化创意产业与城市化(城镇化改造、文化型城市建设、都市更新)结合起来;强调文化创意产业对传统产业(含一产、二产、三产)的价值渗透和附加值提升;充分重视信息化、数字化、全球化对文化产业的驱动作用;全面清晰的国家文化产业战略定位是政策制订的坚实基础;保证政策的持续性和稳定性;注意政府管理部门间形成统一协调的文化政策等。我国文化产业当前面临的主要问题和可关注的潜力领域分析如下:

(一)主要问题分析

1.对文化产业的性质还没有达成全面的共识

各国对文化创意产业在国家战略中的定位是不同的。这也是为何文化产业在有的国家被称为文化产业,有的被称为创意产业,有的被称为版权产业,这实际上表明各国发展文化产业的主导机构、产业性质、产业目标等的不同。在我国,2002年11月,党的十六大首次在全国党代会上把文化区分为“文化事业”和“文化产业”,并明确了坚决发展文化产业的目标。至今十余年时间,文化产业的概念和定位得到不断阐释,但在实践中,我国各级政府对于文化产业的性质和功能的认识仍不统一。

2.“测量创意产业对整体经济的影响力”仍是全球性难题

联合国教科文组织(UNESCO)、美国国际知识产权联盟(IIPA)、世界知识产业组织(WIPO)、世界经济合作与发展组织(OECD)、联合国贸发会(UNCTAD)等都有对于文化产业的统计指标,虽然现在有了比以往更好的工具,但我们仍难以准确实际测量我国文化创意产业的发展情况,并且发展文化产业必须更多地引入中长期经济效益和社会效益评价指标。

3.中国文化创意产业业务能力的不足问题

传统产业升级与新兴产业发展需落实在准确的时代研判和系统的实践操作上。我国文化企业自主创新、技术研发、产品创意、品牌营销、海外拓展等能力仍显不足,与当前国家文化产业战略发展的需求还不相匹配。我国文化产业中80%以上是小微文化企业和个体经营者,[7]在企业管理、技术应用、市场营销、资本运作、国际化视野等方面需要辅助。

4.管理部门之间、政企之间还未形成系统的合作机制

目前我国文化产业政策制订与执行的主体存在多元化的情况,国家文化产业战略、规划、法律、法规、行业规章制度等体系建设还有待健全。在文化产业发展中,政府需要突出其公共职能,“到位”但又不能“越位”,引导形成行政(保障)、法律(规范)、经济(资本)、科技(推动)“四个轮子”协调驱动,“政府主导、专家论证、市场运作、群众参与”的有序局面。

(二)重点领域选择

1. 数字内容产业

数字内容产业是文化内容和信息技术紧密结合的产物,是文化产业最具生命和活力的部分。近年来,中国文化产业保持在15%的增长[8],这其中,尤其是以大数据、云存储、多媒体平台为特色的数字产业板块最为突出。数字内容产业涵盖了动漫、数字视频、数字音乐、网络游戏等产业,这些产业与数字娱乐产业在概念上和分类上有很高的重合度,具有轻资产、高成长的特点。

以芬兰Rovio公司的著名手游“Angry Birds”(愤怒的小鸟)为例,2003年三个芬兰学生在一个移动游戏的比赛中得到了冠军,这三个男生决定成立一家公司。十年间,这只小鸟迅速腾飞,且正好跟上了iPhone的发展浪潮,到2012年时,这款游戏的营业总额超过1.5亿欧元,网络累计下载总数达到了20亿次。[9]芬兰驻华使馆文化参赞溥明睿(Mikko Puustinen)在谈到芬兰创意产业的成功经验时,强调了四点:第一,把握当今世界的数字化趋势;第二,创意本身决定产品价值;第三,充分重视技术创新;第四,对知识产权保护的重要性。

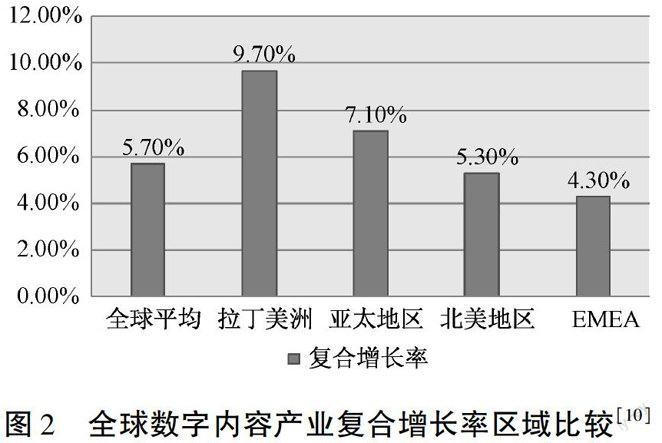

根据普华永道的统计数据,2012~2016年全球娱乐与媒体产业复合成长率约为5.7%,且发展中国家在数字内容产业方面具有较高的增长率。

图2全球数字内容产业复合增长率区域比较[10]

根据移动应用市场研究公司App Annie和IHS的相关研究,2013年全球依托于移动端的数字游戏、数字音乐、数字电影、动漫四大数字文化内容产业总体规模达570亿美元,与2012年的440亿美元相比,增长了30%。[11]从全球数字内容产业的发展态势来看,数字内容产业的竞争不再是单一的技术竞争,以内容为核心,以个性化、本土化、小微化、移动化为目标的多元竞争格局正在形成。世界上多个国家也竞相推出数字内容产业促进政策,包括:国家统筹的数字内容产业振兴计划、文化消费促进计划、文化输出计划。

2. 文化型城市的营造

随着后工业化社会和信息革命的出现,以传统的工商业为支撑的城市要经历一个功能改造和结构改造的过程。在后工业化过程中,由于产业结构的调整,传统的工业产业逐渐转移,商业网点和文化体育设施也随之流动,这使得城市虚空、税收渐少,市政管理经费越来越困难,如何重新振兴城市成为世界性的课题。

文化产业有望成为“都市活化”“新型城镇化”建设的新主题。在国际范围内,一些城市例如克里夫兰、奥兰多,文化产业已成为促进城市增长的强劲动力。在20世纪70年代以前,奥兰多是一个以种植橘子和养牛为主业,人口仅有140万的小城。1972年,迪士尼乐园在奥兰多建成,这成为这个城市巨变的转折点。由于迪士尼的兴旺,为该市创造的房地产税、度假税、旅游业收入、贸易额逐年上升,文化产业成为这个城市崛起的关键。以文化产业作为城市发展的竞争力将成为国际上众多城市发展的新模式。

同时,城市在发展文化产业方面具有众多优势条件。比如区位优势(城市是一地区政治、经济、文化中心,人口多、流量大、辐射力强)、智力优势以及文化资源优势。同时文化产业也在城市的发展中出现空间聚合的趋势,例如纽约就拥有4家日报社、2000多家周刊和月刊杂志、80多家新闻有线服务机构、4家国内电视网络和至少25家大型广播公司。又如伦敦的创意产业总值占英国创意产业总值的比重非常大,达到1/4,设计公司占到全英国的1/3以上,还拥有全英国40%以上的出版业从业人员,并集中了全英国2/3的电影制作专职岗位。[12]这种文化产业在空间上的聚集对城市在新经济背景下的崛起发挥了巨大的推进作用。

需要强调的是,新形势下“文化型城市”的营造不在于迪士尼这类巨型文化创意园区的建造,而是要着力促进文化产业参与城市人文社区、特色街区、社会形态的营造,推进文化生产与“在地”生态环境、城市生活的有机渗透。也就是,通过文化产业多元融合的功能,使城市从工业时代生产与生活两相分离的状态回归到生产与生活融合共生的状态,增强城市的人文精神与地方色彩。例如杭州市近年来全力打造文创小镇、创意社区和美丽乡村,实施“先生态、再生活、后生产”,生态优势、产业优势与生活品质相融合的“三生”发展模式,实现文化创意产业与地区社会、经济、人文、环境发展的有机融合,以文化创意带动城市生产和生活方式的整体转变。

3.文化产业与相关产业的融合创新

文化产业至今仍没有一个合理的门类归属,它内嵌于各类产业之中,其自身属性具有明显的多元化。这体现在目前产业分类的多个行业和部门均涉及文化产业。无论是按三次产业分类法、资源密集度分类法还是国际标准产业分类法,都无法足够清晰地显示出文化产业的所属门类。实际上,文化产业并不局限在一个部门或一个行业类别之内,而是涉及多个部门、多个行业。文化产业的运作既是一项经济活动,也是一项文化活动,是文化创意和经济规律的融合。这就启示我们文化产业不应是孤立的政策设计,而必须考虑产业联动。

2014年2月,国务院发布《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》(国发[2014]10号)提出七个领域的融合意见,大力推进文化产业与装备制造业、消费品制造业、城乡规划、旅游、特色农业、体育产业等产业领域的融合创新。旨在从工业时代强调规模经济、专业分工、低成本策略向创意经济强调范围经济、跨界协作、产业附加值积极转换,充分发挥文化创意和设计服务对相关产业的渗透、改造与提升,强调以知识产权为核心的产业融合创新。

信息化时代,社群经济、体验式营销、个性化定制、众筹众包生产等新的作业模式变成一种常态,创造出一种多节点的、互动的、多向的生产、流通和消费组织方式。而在文化生产领域,基于互联网、多媒体技术、智能终端技术的融合发展,媒体业、娱乐业与计算机业不断汇流聚合,生产消费合一的现象更为突出。“跨界融合”已成为文化产业向前发展和变革的铁律[13]。在未来经济发展中,应将互联网和文化创意的创新成果深度融合于经济、社会领域中,提升全社会的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具,以文化创意为创新推动和价值附加的经济发展新形态。

综上,发现和培育文化产业经济增长点,需要从国家层面加强顶层规划,建立跨领域、跨行业的综合性国家战略。进一步推进文化体制改革,不仅仅是文化单位的体制改革,而是改革一切阻碍文化生产力解放和发展的体制机制障碍。加强中央与省市之间的政策统筹协调机制;明确文化产业发展导向,完善对原创内容、创新研发、投资创业、人才激励、人才引进、对外贸易等重要方面的各项引导政策和保障机制。文化产业作为面向未来的朝阳产业,对于一国的后工业化转型、创意经济激发具有关键意义。而由于文化产业的独特外部性,在多数国家是采取市场主导与政策引导并举的发展策略。一国文化产业的竞争,也往往体现为文化产业政策的竞争。

[参考文献]

[1]马克斯·霍克海默、西奥多·阿道尔诺:《启蒙辩证法——哲学断片》,渠敬东、曹卫东译,世纪出版集团、上海人民出版社2006年,第111、121、140页。

[2]澎湃新闻网:《中央经济工作会议闭幕 首提经济新常态九大特征》, http://news.sohu.com/20141211/n406872393.shtml,2014年12月11日。

[3]夏学理等:《文化创意产业概论》,台北:五南出版社,2014年版,前言。

[4]熊澄宇:《世界文化产业研究》,清华大学出版社2012年版。

[5]张国祚主编:《中国文化软实力研究报告(2013)/文化软实力蓝皮书》,社会科学文献出版社2014年版,第80页。

[6]向勇、权基永:《国政方向与政策制定:韩国文化产业政策史研究》,《福建论坛(人文社会科学版)》2012年第8期。

[7]新华网:《文化部:小微文化企业占八成 保持中国文化多样性》,http://news.xinhuanet.com/politics/2014-08/19/c_1112144388.htm,2014年8月19日。

[8]崔成泉:《文化产业发展需要新常态》,《中国文化报》2015年1月5日。

[9][芬兰]溥明睿(Mikko Puustinen):《推动文化创意产业发展的芬兰经验——创意产业的“数字化”与北欧“愤怒的小鸟”如何征服了全世界?》,《文化产业导刊》2014年第7期。

[10]清华大学国家文化产业研究中心:《世界数字内容产业现状与趋势2014》报告,2014年6月,第16页。

[11]IHS Technology & APP Annie:Digital Content Report 2013:Global Shift Driven by Dramatic Growth of Apps,p.4.

[12]王琳:《新趋势:文化城市的确立及其发展模式》,《南方论丛》2005年第2期。

[13]陈少峰:《互联网文化产业环境下文化国企发展对策分析》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2015年第1期。

On Cultural Industries Creation of New Growth Points

under the Pressure of Economic Slowdown

DONG Hongying, XIONG Chengyu

(School of Journalism & Communication,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

Abstract: At present, Facing the end of the dividend from reform and opening up and the transformation of the economic growth model, China has to cope with the key challenge of seeking for sustainable economic growth points for the future. After a detailed analysis of the national condition of the present stage of China and in reference of the development experience for the international economic transformation, the cultural industries are expected to become an important driver of the next round of economic development in China. The cultural industries are a kind of typical example of the knowledge economy and its post-industrialization features are matched with the economic features of “New Normal” for the Chinese economy. Integrated with the Internet +, the cultural industries can better inspire the potential of the information era. We should discover and cultivate the economic growth points of the cultural industries, combine the industrial transformation with the trend of post-industrialization and globalization, link the cultural industries with urbanization as well as the urban renewal, and integrate the industrial development with the new social form and lifestyle.

Key words:

“New Normal”; economic transformation; post-industrialization; cultural industries; culture industrial policy

(责任编辑孙俊青)