高超声速飞行的若干气动问题

余平, 段毅, 尘军

空间物理重点实验室, 北京 100076

高超声速飞行的若干气动问题

余平*, 段毅, 尘军

空间物理重点实验室, 北京 100076

转捩、层流流动分离和气动误差带是高超声速飞行需要关注的几个气动问题。转捩与层流流动分离会对飞行器的气动特性产生显著的扰动,且这种扰动存在一定的不确定性;而如何合理地确定飞行器的气动误差带也是高超声速飞行的一个关键。本文主要从工程设计的角度对这些气动问题及其影响进行了论述,提出为满足高超声速飞行的需求,仍应针对所关注的问题发展相关的理论分析与数值模拟技术,进一步提升地面风洞试验的技术水平,并强调了开展相关气动飞行试验的重要性。

高超声速; 气动设计; 转捩; 流动分离; 气动误差带

对于在大气层中飞行的采用复杂升力体外形的高超声速飞行器来说,虽然防/隔热、材料与工艺等方面存在许多亟待攻克的技术问题,但气动研究与气动设计依然是一项十分关键的技术。气动设计的水平直接影响到飞行器总体性能的优劣。

高超声速飞行器的气动设计面临许多实际的困难,包括多种复杂气动效应的作用与影响、气动学科与相关学科的紧密耦合、地面风洞设备的模拟能力不足、对于实际飞行环境认识的缺失、飞行试验技术方面的制约等,这些因素导致难以建立有效的气动模型和对气动模型与气动数据进行有效的验证。因此,高超声速飞行器的气动设计还有很长的路要走。

本文仅就在高超声速飞行器气动设计中遇到的几个气动问题进行简要阐述,希望相关气动研究与工程设计部门对此予以关注。

1 转捩问题

转捩指流态从层流向湍流转变的过程,其物理机理是层流流动出现不稳定,导致流动中的扰动增长,出现复杂的非线性,产生涡结构和涡的破碎,最终使流动演变为一种混沌的状态(即湍流状态)。

在层流状态下,流动中的动量和能量传输是通过分子热运动实现的,而在转捩和湍流状态,这种动量和能量的传输还可通过不同尺度流体微团的掺混来实现,其传输效率极大地提高。因此,当边界层发生转捩时,飞行器表面将从层流加热过渡到湍流加热,表面热流会有数倍的增长,这带来了表面热环境的明显变化。

此外,转捩过程引起边界层的变化,带来黏性干扰效应的改变,并与局部的激波干扰、流动分离等复杂流动现象相互耦合,从而影响到飞行器的气动力特性,包括产生纵横侧向的气动扰动,对飞行器的气动品质产生影响。

对于惯性再入的球锥外形飞行器,当穿越转捩区时,飞行器会受到随机的扰动力矩的作用,同时,纵向压心也有所波动,飞行器姿态发生明显变化,积分的结果导致产生一个附加的不确定的横向运动速度,对落点精度产生很大的影响。

对于高超声速飞行的升力体飞行器,国外的飞行试验结果已经表明,转捩将导致产生复杂的不确定的纵横侧向气动扰动,对飞行器的气动稳定性和操纵性产生影响,设计不周会导致丧失飞行稳定性,造成飞行失利。

转捩是一种十分复杂的物理现象,涉及流动稳定性、扰动的感受性问题、不同的失稳模式、复杂的非线性演化过程、转捩区热流、转捩对气动特性的影响、转捩的不确定性等,远非一两个理论模型就能够描述清楚的。

转捩的诱因很多,可以来源于飞行器表面,也可来自于大气。表面的扰动包括凸起物、缝隙、粗糙度、波纹、突变曲率、烧蚀产生的气化干扰、表面振动、加热与抽吸等。来流扰动则包括大气湍流、阵风、悬浮粒子、声波以及静电辉光等。

目前,人们对一些转捩机制的认识还不是十分透彻。图1给出了现今认识到的转捩机制与物理途径[1]。途径a对应小扰动的情况,又称为自然转捩,它可以用传统的线性稳定性理论进行解释和研究,如T-S波、横流扰动和Görtler驻涡扰动均属于这一范畴。这种机制下的转捩过程是:外界扰动进入层流流动(在感受性机制的支配下),先是线性增长,随后发展为非线性增长,经过二次失稳,非线性效应进一步发展,最终,导致涡的破碎,流动进入湍流状态。途径b、c、d均涉及瞬态增长机制,不同的是途径b仍会经历特征模态的增长过程,而途径d则是在瞬态增长之后经旁路(Bypass)转捩进入湍流。途径e则是在大的扰动下,直接经旁路转捩转变为湍流。在较高的高空,飞行马赫数高,雷诺数小,自然转捩发生的可能性小,转捩很可能通过后面几种途径发生。

图1 不同的转捩机制和物理途径[1]Fig.1 Different transition mechanisms and physical process[1]

当前,人们除了对途径a有较为深入的认识之外,其他4种转捩途径仍存在许多棘手的问题,对瞬态增长机制和旁路转捩机制尚无很好的物理模型和预测方法。

转捩的另一个特点就是它的不确定性。图2给出了美国航天飞机历次飞行中发生边界层转捩所对应的轨道飞行时间[2]。图中,横轴为历次飞行试验的编号,T/C表示根据温度和舵偏角的变化判断转捩,CA表示根据轴向力系数的变化判断转捩,OV是Orbiter Vehicle的缩写,OV-099、OV-102、OV-103、OV-104、OV-105分别是“挑战者号”、“哥伦比亚号”、“发现者号”、“阿特兰蒂斯号”和“奋进号”航天飞机的代号。可以看出,发生转捩的时刻存在很大的不确定性,少数几次飞行中,转捩提前到了很早的时刻发生,这对应着很高的飞行高度。

图3给出了由于边界层转捩带来的航天飞机滚转力矩系数的变化[2]。图中,横轴为马赫数,纵轴为转捩诱导的滚转力矩系数增量,实线为根据基于飞行试验数据的非对称转捩(Asymmetric Boundary-Layer Transition, ABLT)模型估计的转捩影响量,实心方块为根据表面摩擦和边界层位移厚度变化估计的转捩影响量,空心圆则为根据飞行试验数据确定的转捩影响量,不同的数字为飞行试验的编号。可以看出,转捩对气动特性的影响亦存在不确定性。

目前,关于高超声速边界层转捩预测的方法主要包括:基于稳定性理论的eN方法、基于转捩准则的工程估算方法、基于转捩模型的雷诺平均Navier-Stokes(RANS)计算方法、大涡模拟(LES)方法和直接数值模拟(DNS)方法。这些方法各有其优缺点。

图2 航天飞机发生边界层转捩所对应的轨道飞行时间[2]Fig.2 Boundary layer transition onset flight time of space shuttle[2]

图3 航天飞机非对称转捩诱导滚转力矩系数[2]Fig.3 Rolling moment coefficient of space shuttle induced by asymmetric transition[2]

eN方法属于半经验半理论方法,它首先在航空中得到了广泛运用,近年来开始逐渐用于高超声速飞行器。该方法又可分为基于线性稳定性理论的eN方法和基于抛物化稳定性方程的eN方法,后者考虑到了非平行流效应和部分非线性效应,因而能够适应较复杂外形飞行器的转捩预测。eN方法研究的是自然转捩问题,能够处理飞行器大面积部分的附着流情况,其方法的准确性主要取决于扰动放大因子N如何选取,而该值通常根据试验数据确定。因此,试验数据的有效性非常关键,最好直接用飞行试验数据来标定N值。

基于转捩准则的工程估算方法计算效率高,很受工程设计人员的青睐。但是,转捩准则的建立以大量地面试验和飞行试验数据为基础,且不存在通用的准则,每一转捩准则通常只能适用于某一种或某一类飞行器。

基于转捩模型的RANS计算方法是目前工程中使用最多的方法,它借鉴了湍流RANS计算的建模思想和计算方法。相比于湍流模型,转捩模型并不是很成熟。建立有效的转捩模型的难度主要在于:①转捩过程包含很宽范围的尺度结构,能量和动量输运受不同尺度涡结构间非线性过程的剧烈影响,而该过程对压力梯度、来流湍流度等流动特征十分敏感,即严重依赖于初、边值条件;②不同问题的转捩机制根本不同,如存在自然转捩、旁路转捩以及分离流动诱导的转捩等,目前尚没有一个模型能够同时自动考虑这些机制;③转捩过程中线性与非线性效应彼此相关,而RANS方法内在的平均效应无法真实体现这种复杂的扰动增长过程。

大涡模拟与直接数值模拟属于精细的数值计算方法,从理论上讲,可以获得精度很高的计算结果。但是,这些方法的最大困难在于计算量太大,就目前的计算机水平而言,只能处理十分简单的外形,无法处理实际的高超声速飞行器。国外预测,这些方法大规模用于工程计算估计要到2045年以后。

显然,目前实用的转捩理论预测方法都是基于试验的,方法的有效性很大程度上依赖于试验数据,不同的方法对试验数据的需求也不同。缺乏试验验证的转捩理论分析预测结果是不可信的,不能用于实际的工程设计。这是与常规气动力特性预测有很大不同的地方。

在风洞试验方面,可用于研究高超声速边界层转捩的风洞有常规风洞和静音风洞2种。前者尺寸较大,可研究较大的飞行器模型甚至开展全尺寸试验,但是其背景噪声远高于实际的飞行环境;后者噪声水平低,接近于实际的飞行环境,但目前已有的静音风洞尺寸较小,仅适合开展简单模型的转捩试验。

噪声是转捩的一个很重要的诱因。常规风洞的噪声水平高,对应的转捩N值约为5,静音风洞的噪声水平低,对应的转捩N值可达11。此外,不同的噪声水平有时会导致不同的转捩形式。图4为美国针对HIFiRE-5外形在普杜静风洞设备上分别在噪声状态和静音状态下测得的表面温升分布情况(采用温敏涂层(TSP)技术),图中,x和y分别是纵向坐标(流动方向:自左向右流动)和展向坐标,右侧的图例条给出表面温度增量,黄色的箭头标记为中心子午线上转捩发生的位置[3]。可以看出,与噪声状态相比,在静音状态下,不仅转捩位置明显推后,而且,在非中心子午线区域,还出现了条纹形状,预示存在未破裂的横向涡结构。可见,常规风洞与静音风洞的转捩试验结果彼此差异很大,开展转捩研究需要静音风洞设备。当然,受静音风洞尺度的限制,许多复杂的转捩问题依然无法在静音风洞上展开研究。除此之外,静音风洞是否就真正模拟了实际的飞行条件依然存在疑问。

图4 普杜静风洞中HIFiRE-5模型温敏涂层测量结果[3]Fig.4 Temperature-sensitive paint test result of HIFiRE-5 model on Purdue’s quiet tunnel[3]

从技术上讲,转捩测量技术包括定性测量和定量测量。定性测量技术通过光学照射、相机记录方式显示流场的流动结构,然后根据照片直接定性地判定边界层的层流区、转捩区和湍流区,亦称光学测量技术。有许多光学测量方法,包括阴影照片、纹影照片、平面激光诱导荧光(Planar Laser Induced Fluorescence, PLIF)技术、粒子图像测速(Particle Image Velocimetry, PIV)技术、纳米粒子平面激光散射(Nano-based Planar Laser Scattering, NPLS)技术,以及红外热成像技术等。光学测量的优点是非接触式测量,对流场基本无干扰。但是,对于高超声速流动,需要高能量的激光脉冲,要求相机的曝光时间极短、空间分辨率极高。定量测试技术通过对热流、压力或摩擦应力等的测量,定量地判读转捩位置。这些试验技术包括热线风速仪、薄膜热电阻传感器、表面压力传感器、PIV、原子层热电堆(Atomic Layer Thermo Pile, ALTP)和温敏涂层等技术。

无论从地面设备还是从测试技术来说,高超声速边界层转捩现象的地面试验研究存在如下的局限性:

1) 转捩是强非线性问题,外部条件的微小变化均可引起结果产生较大的改变。因此,不同风洞,以及同一风洞不同车次的试验结果间均可能存在较大差异,即名义来流条件相同,但转捩试验数据散布很大,导致转捩结果的不确定度较大。

2) 转捩对背景湍流度或背景噪声十分敏感,即使其他条件得到充分模拟,转捩位置也会随不同的扰动幅值而有十分明显的变化。常规风洞难以对飞行条件下的噪声环境进行真实的模拟。静音风洞的噪声接近飞行环境,模拟能力稍好,但由于尺寸小,缩比严重,很难模拟复杂外形飞行器上的转捩现象。

3) 地面风洞不能模拟真实飞行条件下的壁温条件。地面试验中壁温条件一般近似为等温或绝热壁,而实际飞行时壁温是动态变化的。理论研究表明,壁温对转捩位置的影响比较显著。因此,由于该条件未能模拟,转捩的地面试验数据用于天上时必须修正。

4) 地面风洞存在较强的洞壁干扰,且不能消除,这也会对边界层转捩测量结果产生影响。

5) 由于各种扰动的耦合作用,无法从地面风洞试验中离析出凹坑或凸起对边界层转捩的影响。航天飞机或X-37B中引起转捩的原因主要是防热瓦缝隙、填充剂鼓包、防热瓦破坏后形成的凹坑等,在实际飞行中,这些是主要的甚至是唯一的扰动源。而在地面试验中,风洞背景噪声、壁面干扰又提供了另外的扰动源,它们对转捩的影响与飞行器表面扰动的影响相当甚至更强。

综上,受地面试验条件的限制,转捩的地面试验研究无法有效模拟实际的飞行情况,关于转捩问题的研究必须通过飞行试验来验证,包括对转捩模型、转捩预示方法和转捩预示结果的验证和修正。

在转捩与湍流的飞行试验研究方面,美国开展了持续、广泛和深入的研究,并仍将转捩与湍流研究视为高超声速飞行器研制中的一项重要工作。2009年,美国发布了一份高超声速研究指南,其中转捩被列为高超声速飞行器研制中的3项关键技术之一。美国空军也于2009年设立了高超声速湍流研究项目(如美澳合作的HIFiRE项目),研究内容包括:符合物理的稳定性分析方法;边界层稳定性实验、控制方法;壁面粗糙度对边界层转捩的影响;非平衡气动热和壁面烧蚀对边界层转捩的影响;边界层转捩的控制策略和方法。美国NASA则设有HyBoLT基础研究项目,以研究X-43和X-51飞行器中的湍流基础问题。

HIFiRE项目的主要目的是发展和演示用于先进超燃冲压发动机的基础高超声速技术,其中第1发和第5发飞行试验专门用于研究边界层转捩问题[4-9],采用成熟的二级火箭大射角发射,在弹道最高点附近,利用RCS系统将飞行器姿态调整至小攻角再入,飞行马赫数可达到7左右。为保证飞行稳定性,试验飞行器与第二级箭体不分离。利用上升段和下降段合适的飞行窗口测量相关的飞行参数。

如图5所示,HIFiRE-1试验飞行器为一半锥角7°的锥-柱-裙轴对称外形[5]。从前往后,依次为端头(Nosetip)、锥段(Cone)、柱段(Cylinder)、载荷支撑舱(Payload Support Module)和遥测隔框(Telemetry Ring)。端头通过端头隔离段(Nosetip Isolator)与锥段相连,以隔断端头的气动加热向锥段的传递,而位于载荷支撑舱段的OMC组件(OMC Module)用于测量局部分离流场。在HIFiRE-1飞行器上,一侧通过绊点使流动转捩为湍流,获得湍流加热数据,另一侧则用来研究光滑表面的自然转捩情况。

图5 HIFiRE-1外形[5]Fig.5 HIFiRE-1 configuration[5]

图6给出了HIFiRE-5试验飞行器的外形示意图[7],包括有效载荷(Payload)、筒段(Can)和两级火箭。有效载荷通过一个过渡舱段(Transition Section)与筒段相连,两级火箭分别为猎户星座号火箭(Orion)和S-30火箭。HIFiRE-5的主要部分是其有效载荷,为一椭球锥外形,具有典型的升力体特征,理论分析表明,其表面的转捩横流模式明显。

图6 HIFiRE-5外形[7]Fig.6 HIFiRE-5 configuration[7]

HyBoLT项目所用飞行器模型为面对称特征的圆肩楔形锥(见图7[10])。楔的一侧(A侧)用来研究自然转捩,另一侧(B侧)用来研究人工转捩。HyBoLT飞行器通过助推接合器(Booster Adapter)与运载火箭相连。为模拟飞行器壁面凸起物和防热瓦间隙等引起的转捩/湍流效应,HyBoLT项目在飞行器另一侧平板上布置了突起和凹腔。图中给出了B侧表面凸起和凹腔布置的细观图,包括鞋形盒的凹腔(Cavity “Shoe-Box”)、模拟缝隙填充物的凸起物(Protuberance “Gap Filler”)和Pizza盒形的凸起物(Protuberance “Pizza Box”)。数值模拟表明,由于肩部区域的压力较低,表面流线将向肩部汇集。由于冷壁效应和前缘钝度效应,第1模式和第2模式的不稳定性将不足以引起边界层转捩。但是,在马赫数3.0~4.5的范围内,横流不稳定性将引起边界层转捩。

图7 HyBoLT外形及表面凸起和凹腔[10]Fig.7 HyBoLT configuration and surface trips and cavity[10]

此外,美国通过航天飞机的飞行积累了大量飞行试验数据。基本上,航天飞机每次飞行均涉及湍流研究内容。基于大量的飞行试验数据,美国开展了转捩数据的天地相关性研究,建立了系列的准则,用于航天飞机的转捩预测。

哥伦比亚号航天飞机失事后,美国组织了事故分析,获得了许多关于高超声速边界层转捩的新认识,认为“如要增强进入任何大气的能力,就必须加强对边界层转捩与湍流问题的研究”。目前,美国对转捩问题的研究思路就是地面风洞、数值计算和飞行试验的紧密结合。

显然,转捩问题是一个世界难题,同时,它又是高超声速飞行无法避免的,且对飞行器的设计有显著影响。转捩的预测和对转捩影响的评估是工程上必须解决的2个问题。

从工程设计的角度,关于高超声速飞行的转捩问题,应关注以下几方面:

自然转捩是当飞行器逐渐降低高度时,随着雷诺数的不断增大,必然要发生的一种转捩形式,即使扰动量很小,自然转捩也会发生。自然转捩是一种较为普遍的转捩形式,因此,在工程上首先应予以考虑。

对于自然转捩问题,应侧重发展基于稳定性分析的可应用于工程设计的eN法,解决大面积区自然转捩的预测问题,其中的重点应放在流场的精细计算以及对于eN法计算结果的验证上。研究结果表明,网格规模及算法的数值黏性会对eN法的计算结果带来不小的影响,常规气动力计算所采用的数值程序和网格策略通常不适用于eN法。国外对于HIFiRE-1轴对称情况的二维数值计算,曾将法向网格数设为1 000多,验证了边界层计算的网格无关性。针对HIFiRE-5静风洞试验状态的不同数值耗散的计算结果表明,算法的数值耗散对低频扰动产生了很大的影响,对于数值耗散大的情况,甚至找不到不稳定的低频波。因此,精细的流场数值计算对于eN法至关重要,而这会带来巨大的计算量。

eN法应用于工程设计,需要解决的一个重要问题就是方法与结果的有效验证问题,也只有这样,才能确认流场的数值计算结果是否有效。遗憾的是,目前,由于缺乏相应的试验数据(无论是地面试验数据还是飞行试验数据),只能针对国外公开发表的关于转捩的试验结果来开展少量的验证工作。

对于高超声速的自然转捩,还需要注意2类问题:一是高超声速条件下流场高温特性的影响(平衡与非平衡),二是边界条件(温度分布、质量引射等)的影响。在此方面,相关的研究很少开展。

另一个值得关注的问题是自然转捩中的横流模式。初步的研究结果表明,对于横流模式,eN法会过高估计扰动的增长,导致预示结果失真,而直接采用DNS来解决此问题目前在工程上不现实,需研究对eN法的改进或发展新的有效方法,以处理三维外形上有可能出现的横流模式的转捩预示问题。在eN法研究的基础上,亦可考虑结合转捩/湍流模式和转捩经验关联式来综合处理工程上的转捩预测问题。

除了自然转捩外,在飞行器的一些局部部位,由于某些部件或控制舵面等的存在,会产生复杂的流动干扰区,包括局部的流动分离以及激波干扰等,这些区域的转捩问题十分复杂,eN法不足以处理这些问题。同样,由于飞行器表面局部缝隙、凸起、缺陷等的存在,还可能促发Bypass转捩的发生,导致转捩明显提前(例如,在更高的高度上发生)。对于Bypass转捩,eN法也是无法处理的。

对于这些复杂的转捩问题,应考虑开展相关的基础研究,针对简化的局部外形,考虑高超声速的条件,发展LES和DNS数值模拟技术,研究其内在的物理机制,分析主要因素的影响规律,并在此基础上考虑设计专门的地面风洞试验进行有效验证的问题。

如何分析和处理转捩的不确定性也是一个工程上需要关注的问题。图8为美国在对航天飞机飞行数据进行统计后提出的关于转捩的概率模型[2]。其中,在低马赫数区对应的是正态分布的自然转捩模型,所占比重为78%,其绝大部分是对称的转捩(90%),少数非对称的转捩(10%)也会在其发生100 s后转为对称转捩;而在高马赫数区对应的则是均匀分布的Bypass转捩模型,所占比重为22%,其多数是非对称的转捩(60%),这时,会再发生第2次对称的转捩。对于研究人员来说,由于缺少数据,显然难以简单地采取统计的方法进行处理。

大学生也可以通过积极参与专业相关学术交流和课外活动,拓宽兴趣爱好,寻求更多的手机以外的娱乐方式。只有从主观上增强自我约束和控制能力,自觉抵制手机的不良诱惑,大学生才能从根本上解决手机使用的现存问题。

2) 在转捩的地面试验研究方面,国内目前无论从风洞设备还是测试技术均与国外有较大的差距,缺乏可工程实用的试验技术。为此,应考虑发展相关的试验技术,特别是关于转捩的测试技术。在此基础上,结合理论研究,设计专门的转捩测量试验,获取转捩地面试验数据,以验证相关的转捩理论分析计算结果。

3) 在转捩影响方面,首先,它是一个动态问题,即转捩影响气动特性,造成飞行器姿态的改变,而飞行器姿态的改变反过来又对转捩本身带来很大的影响。显然,无法采用通常处理静态问题的办法来处理,从而对理论分析和试验研究带来了极大的难度;其次,由于转捩特有的较大的不确定性,无法采用通常处理确定性问题的办法来进行分析。一种可行的办法是通过廉价的飞行试验,在固定的条件下进行重复性试验,积累一定的试验数据样本,通过对数据的统计分析建立合适的概率模型。

4) 鉴于目前国内转捩研究的现状,迫切需要发展飞行试验技术,通过低成本的特种飞行试验,开展精细的测量,获取真实飞行环境下宝贵的转捩飞行试验数据,走出一条中国自己的转捩研究之路。这里,关键的问题有2个:一是如何设计有效的飞行试验方案,能够通过低成本的飞行试验,在所需的飞行条件下,对飞行器表面边界层内扰动的发生和发展进行有效测量,而该飞行条件下的测量能够对真实高超声速飞行的转捩预示起到关键的支撑作用;二是特种传感器问题,应能在飞行的环境下在所需的频域范围内对所关心的脉动量进行精确的测量。

图8 航天飞机转捩概率模型[2]Fig.8 Space shuttle’s transition probability model[2]

综上,转捩问题是一个高超声速飞行需要格外关注的重要问题,但由于转捩的诱因多,机理复杂,存在很多不确定性的因素,对转捩问题的研究难度很大,许多问题尚没有得到解决。从工程设计的角度考虑,除应继续开展相关的基础理论研究外,需加强关于转捩的试验研究,特别是一定数量的飞行试验研究,在相关理论的指导下,基于试验数据,针对具体的工程问题,构建合适的模型,解决高超声速飞行中的转捩预测与转捩影响问题。

2 层流流动分离问题

流动分离指在逆压梯度作用下物体表面边界层无法继续维持沿表面的流动而脱离物面的一种流动现象。发生流动分离时,流动结构变得复杂起来,出现分离、再附、剪切层、回流区等流动特征;在超声速条件下,流动分离还伴随着与激波/膨胀波的相互干扰;在一定的条件下,流动分离会呈现出非定常的特点;流动分离与转捩现象相互耦合更带来了问题的复杂性。

对于复杂升力体外形的高超声速飞行器,当进行有攻角巡航飞行时,在背风面和局部的物面折转处(特别是由于控制舵面的偏转所造成的物形折转)通常会造成流动分离[11-12]。当出现局部的流动分离时,可能会对飞行器的气动特性产生一定的影响,包括再附点的热流问题和引起飞行器气动力矩特性的变化等。

高空飞行的雷诺数低,流动分离属于层流流动分离(即层流边界层的分离),其特点是分离区大、对各种干扰因素更为敏感;由此,可能会对气动特性带来更大的影响,且由于干扰因素的不确定性,也会导致对气动特性的影响具有不确定性。

图9给出了某简化模型在高超声速风洞中进行油流试验的典型对比情况,该模型的迎风面较平坦,靠近底部有一个楔形压缩块,流动方向是从右向左的。其中,图9(a)对应低总压状态,图9(b)对应高总压状态。由于迎风面的流动具有向中心子午线汇聚的趋势,导致油流沿展向的不均匀分布;此外,在风洞小的来流偏角作用下,流动分离还存在一定的不对称性。但是,基本的流动分离特征已经显现出来。对于低总压状态,雷诺数低,压缩块上游的流动分离区明显要大很多,可以判断,此时的流动分离属于层流流动分离;对于高总压状态,雷诺数增高,流动分离区显著变小,预示着边界层的流态已经不是层流流态,而开始向湍流流态发展。显然,层流流动分离的分离区明显大于转捩/湍流流动分离的分离区。由于分离区内压力分布的变化会导致飞行器的气动力矩特性发生变化,因此,可以预计,层流流动分离对飞行器气动力矩特性的扰动更大。

图9 某局部流动分离区域附近的典型油流试验结果Fig.9 Typical oil flow test results near a local flow separation region

对于高超声速流动,影响流动分离的因素很多,包括当地流动参数变化的影响、飞行器姿态角和舵面偏角变化的影响、流场内化学反应的影响、表面温度分布变化的影响、表面粗糙度的影响、因严重气动加热所导致表面质量引射效应的影响、力/热载荷作用下飞行器变形的影响、烧蚀外形变化的影响等。显然,这些因素在实际的飞行过程中多具有不确定性,由此会导致流动分离的影响具有不确定性。

图10给出某模型在高超声速风洞重复性试验中俯仰力矩系数Cm的典型变化结果,其中,横轴为攻角,纵轴为俯仰力矩系数,风洞试验的状态对应模型表面的层流流动状态。可以看出,当攻角大于某值后,俯仰力矩系数开始呈现一定的不确定性,其中的原因在于不同车次的雷诺数出现小的波动,而这导致了舵前层流流动分离出现一定的波动,对模型的俯仰力矩系数产生了一定量的影响,进而对配平特性和纵向稳定性产生影响。这说明,风洞参数的小的波动经层流流动分离形成的放大效应对气动特性产生了不可忽略的影响。

图10 高超声速风洞重复性试验中俯仰力矩系数的典型变化Fig.10 Typical change of pitching moment coefficient in repeated hypersonic wind tunnel tests

综上,对于高空的高超声速飞行,层流流动分离问题是一个值得关注的问题。

关于流动分离问题人们早在20世纪40年代就开始了研究,分析其流动机理,建立了相应的分析计算手段[13]。早期的方法主要基于边界层理论而建立,因此这些方法存在局限性,对于许多复杂的情况无法适应。随着CFD技术的发展,人们逐渐转为采用NS数值模拟和DSMC数值模拟来研究复杂的流动分离问题[14-17]。但是,与常规绕流流场的数值模拟不同,对于流动分离现象的数值模拟存在很大的困难,需在算法和网格方面进行精细的考虑。为此,人们花了30年左右的时间才初步解决了这个问题,对于典型的层流流动分离算例能够得出比较满意的结果。

图11给出了某外形迎风舵局部层流流动分离数值模拟得到的表面压力云图和表面极限流线。其中,数值模拟采用了相同的网格和格式,但非物理解修正方法有所不同。可以看出,得到的分离区大小、局部分离结构以及表面压力分布均存在明显差异。

图11 局部层流流动分离区域数值模拟结果Fig.11 Numerical simulation results of local lamilar flow separation region

图12为典型平板舵组合体外形网格收敛性结果。图中,横轴代表网格规模,纵轴为分离区长度,不同的曲线代表不同的算法。可以看出,数值算法和网格规模均会对流动分离的数值模拟结果产生较大的影响。

图12 典型平板舵组合体外形网格收敛性结果Fig.12 Grid convergence results of a typical plate-rudder complex shape

鉴于层流流动分离对于数值模拟若干要素变化的敏感性,对层流流动分离问题准确的数值模拟相对来说难度很大,即使对于一些典型问题的数值模拟已经能够得到较好的结果,但距工程设计中的实际应用还有一定差距,许多工作仍需进一步开展。

首先,在数值算法的层面,应深入开展细致的基础性工作,弄清产生层流流动分离数值模拟差异的内在机制,确定能够有效模拟层流流动分离现象的合适的算法和网格策略,形成相应的准则,以指导具体的数值模拟工作,有效提高层流流动分离数值模拟的可靠性。

其次,仍需开展相关的试验验证,针对具体的层流流动分离问题(尤其是在高超声速、三维流动的条件下),设计精细的风洞试验,对分离流动的流动结构和表面压力分布等进行精细的测量,对试验结果进行确认,形成有效的Benchmark,以验证相关的数值算法和数值模拟结果。

另一个更需要关注的问题就是层流流动分离的不确定性。由于层流流动分离的这种敏感性,在各种干扰因素的作用下,加之人们对于层流流动分离在模型、算法等方面认识和处理上的不确定性,最终将导致层流流动分离的发生及在工程上存在一定的不确定性,而对于需要开展精细气动设计的情况,这种不确定性必须要考虑。

高超声速条件下层流流动分离的不确定性表现在以下几个方面:

1) 表面温度的变化对于流动分离会产生影响。在图13中,表面温度Tw依次为500,1 000,1 500 K,可以看出,在不同的表面温度下,再附线的位置有了较明显的变化。在实际的高超声速飞行中,表面温度受飞行器复杂热环境的影响,难以精确地预示,由此,会影响到对流动分离的准确预示,出现预示结果的不确定性。

为此,需针对表面温度分布的影响开展相关的数值模拟研究,分析表面温度分布的变化对于层流流动分离的影响规律和影响量级。

2) 在高超声速飞行严重的气动加热环境下,表面防热层会因烧蚀产生明显的粗糙度,由此对层流流动分离产生影响,导致提前分离和分离的不对称。由于粗糙度分布随机性的特点,这种影响可能具有明显的不确定性。

图13 表面温度对流动分离的影响Fig.13 Effect of surface temperature on flow separation

为研究表面粗糙度的影响,需开展相关的地面风洞试验,通过试验研究不同粗糙度对于分离流动的影响,建立相关的理论模型。

3) 在严重气动加热环境下,表面防热层会因热解和烧蚀向流场内部释放气体,出现表面质量引射现象。显然,表面质量引射会对层流流动分离的发生和发展产生显著影响。同样,由于对表面质量引射效应预示的较大的不确定性以及表面质量引射效应自身的不确定性,也会导致对层流流动分离的影响存在不确定性。

为研究表面质量引射不确定性的这种影响,需开展相关的数值模拟,分析表面质量引射相关参数的变化对层流流动分离的影响规律和影响量级。

4) 在高超声速飞行中,受力/热载荷作用和烧蚀的影响,飞行器的外形会发生小的变化,产生变形和烧蚀,由此,对层流流动分离产生影响。由于这种外形变化的预示不确定性和自身的不确定性,导致对层流流动分离的影响存在不确定性。

5) 层流流动分离问题与转捩问题相互耦合会带来更大的不确定性。首先,在分离区内,壁面和剪切层的转捩机制尚没有认识清楚。其次,对于面对称外形,当出现一侧转捩而另一侧不转捩时,分离区将出现很大的不对称性,对飞行器的横侧向气动特性产生较大的干扰。分离流动与转捩/湍流流动中的大涡结构相互耦合有时还会导致明显的非定常效应。最后,层流流动分离也会对下游流动的转捩产生影响,这种基于流动分离扰动(主要是再附点扰动)的转捩问题目前也正在研究中。

显然,层流流动分离与转捩相互耦合的问题是一个尚未解决的理论难题,一方面需开展相关的基础理论研究,在流动机理和理论建模上进行深入探索,另一方面需考虑对于此问题工程解决的技术途径。在地面风洞试验方面,应研究如何开展典型状态的风洞试验,模拟层流流动分离与转捩相互耦合的流动,研究对于流动结构和流动量(包括脉动量)的试验测量技术,研究不确定性问题。在飞行试验方面,应研究针对此问题的特种飞行试验,解决飞行试验中关键参数(特别是脉动量)的测量问题,解决天地一致性问题。在地面试验和飞行试验的基础上,基于现有理论分析手段,研究理论预示的偏差问题和不确定性问题,为工程设计上考虑足够的工程余量提供技术支撑。

综上,在高超声速飞行器的气动研究与气动设计中,应关注层流流动分离问题,建立精细的理论分析与数值模拟手段来准确预示层流流动分离的发生、发展与影响。还应关注基于层流流动分离自身特性以及由于各种不确定性扰动所导致的层流流动分离及其影响的不确定性,开展相关的理论分析、风洞试验研究,一些问题(转捩影响、表面质量引射影响等)的最终解决仍有赖于飞行试验。只有这样,才能保证高超声速飞行器气动设计的可靠性,使飞行器能够在预定的设计条件下稳定飞行并具有所需的气动性能。

3 气动误差带问题

气动误差带描述了飞行器气动特性参数不确定性的范围,飞行器的设计应计及这种气动特性参数的不确定性,使得飞行器的性能在发生这种不确定性的情况下依然能够满足要求[18-21]。

3.1 高超声速飞行器的气动误差带

对于高超声速飞行器,其气动布局设计受到来自诸多方面的要求与约束的限制,包括飞行参数范围广、技术指标方面的要求、主动段运载能力的制约、飞行器总体装填方面的限制、飞行器飞行稳定性和操纵性方面的考虑、高超声速条件下来自防隔热方面的制约、低空大动压飞行时舵面铰链力矩的限制等。因此,相对于一般的航空飞行器来说,高超声速飞行器气动布局的形式和气动设计的可选择空间十分有限,常常不能容忍保守的气动误差带。

以远程飞行的高超声速飞行器为例,气动布局设计需要同时兼顾高超声速巡航飞行和下压落地段马赫数与飞行动压急剧变化这两种情况,在这两种彼此矛盾的状态之间进行权衡。

在远程高超声速巡航飞行段,飞行高度很高,雷诺数小,黏性与黏性干扰的影响显著;同时,存在高温真实气体效应及局部稀薄流效应的影响;此外,高超声速飞行伴随严重的气动加热;远程飞行要求具有足够高的升阻比;运载能力的限制则制约着飞行器的质量规模。在这种情况下,气动布局的制约主要体现在升阻比与内部装填之间的矛盾、复杂的高超声速气动特性及受制于内部装填的飞行器质心位置与飞行器稳定性/操纵性设计之间的矛盾、恶劣的气动热环境与气动布局形式之间的矛盾、当前技术工艺水平与飞行器质量约束之间的矛盾及由此带来的对气动布局的影响等。这些因素往往在很大程度上制约了气动布局的设计空间,导致飞行器的制导与姿控能力有限。

在下压落地段,飞行马赫数跨越了超、高超声速的范围,相应地,飞行器的气动特性会发生很大的变化。随着飞行高度的降低,雷诺数逐渐增大,飞行器表面将经历一个边界层转捩的过程,期间会产生不确定的气动扰动。更重要的是,随着飞行高度的降低,飞行动压急剧增加,最大动压甚至高达百万帕,由此可能会产生气动弹性相关的一些问题。同时,舵面铰链力矩急剧增大,对伺服机构的驱动能力带来了挑战。显然,飞行器的气动布局设计还需适应下压落地段这种马赫数与飞行动压的大幅度变化及各种气动不确定性的影响。特别地,来自舵面铰链力矩方面的约束常常给气动布局的设计带来很大的难度,制约了舵偏角的可用范围,使姿态控制能力进一步降低。

显然,由于要同时满足远程高超声速巡航飞行和下压落地段的各种要求与约束,气动布局的设计空间很狭窄,找到一个完全闭合的气动布局方案常常十分困难,往往必须牺牲相关方面的某些指标。可以想象,这样的气动布局方案容忍气动误差的能力一定也是相对比较弱的。

因此,对于这类高超声速飞行器,应当对气动误差带的关键项进行精细地考虑,做到既能够体现实际的气动误差水平,又不致过于保守。

3.2 气动误差带的确定

气动误差带的物理含义应是对飞行器气动特性参数预示值与实际真值之间偏差程度的一种估计,它给出了气动特性参数不确定性可能的范围。这里,飞行器的气动特性参数一般包括气动力参数、气动力矩参数、气动静导数和气动阻尼动导数等。

关于气动预示值与真值之间的偏差实际上包含了2个部分:第1部分是预示的偏差,指对于确定条件下确定的气动真值,气动预示值与之偏离的程度;第2部分是气动真值本身的波动,即在工程概念上确定的条件下(例如,给定马赫数、高度、姿态角、舵偏角)由于局部条件的各种不确定性而导致的实际真值的不确定性。气动误差带的第1部分主要反映了气动特性参数预示水平的高低,需通过提高预示水平来降低这部分的气动误差带;而气动误差带的第2部分实际上反映的是一种客观存在,在一定的条件下,这种波动的量级是确定的,无法减小,只能是正确地去认知它(当然,在正确认知的基础上,通过恰当地改变某些条件也有可能改变这部分气动误差带)。

3.2.1 气动特性参数的预示偏差

这是气动误差带的第1部分。首先,气动误差带是相对于具体的气动预示结果而言的,当气动预示结果发生变化时,气动误差带也应相应地变化。其次,实际的气动特性真值通常是未知的,只能对其进行估计。

可能出现2种情况:一种是估计的偏差偏小,这时,有可能由于对偏差的估计不足而导致飞行器的性能下降甚至飞行失败;另一种是估计的偏差偏大,则可能导致漏过了某些合理可行的设计方案,对于高超声速飞行器来说,甚至会导致找不到闭合的气动布局方案。显然,气动误差带的确定应避免出现第1种情况,而对第2种情况进行有效的控制。

确定气动特性参数预示偏差的技术途径可包括如下几个方面:

1) 对于地面风洞试验能够覆盖的参数范围,通过地面风洞试验来确定预示偏差。此时,应针对典型的地面风洞状态,采用已确定的气动特性参数预示方法获得风洞条件下的气动特性参数预示值;同时,在该状态下通过风洞试验获得气动特性参数的试验数据和数据的不确定度;最终,通过对预示值与试验数据的分析处理,确定气动特性参数的预示偏差。

这里,需要指出的是,由于风洞试验存在各种干扰因素的影响,风洞试验数据存在一定的不确定性,需通过对试验数据的统计分析来估计风洞试验条件下的真值。这些干扰因素包括单座风洞数据自身的系统误差、风洞参数波动导致的误差、天平的测量误差、模型安装的误差、数据采集的误差、尾支杆干扰的误差、流态变化导致的误差等。为在所获取的试验数据子样中充分体现这些干扰源的影响,需开展不同形式的重复性试验来得到足够子样数的试验数据,供数据统计分析使用,以获得对于试验数据真值真实而准确的估计。例如,通过不同风洞的试验来反映不同风洞之间系统误差的影响,通过不同天平的试验来反映不同天平之间系统误差的影响,通过模型、风洞喷管反复拆装的试验以及在试验段不同位置的试验和不同期的试验来反映其他一些干扰源的影响,通过简单的重复性试验来反映风洞全系统运行时各个试验环节干扰的影响。足够多的子样数可保证对试验数据真值的估计具有所需的精度。此外,下面的几个因素需在试验中格外关注。

第一,高超声速升力体外形在有攻角状态具有很大的升力,很小的安装偏差都会导致升力在侧向产生投影,对侧向气动特性带来大的干扰。

第二,不同风洞、不同马赫数下天平的温度效应影响是不同的,不考虑这一因素,不对此采取相应的措施,往往会导致试验数据的误差增大。

第三,不同风洞和不同状态之间边界层流态方面的差异也会对试验数据带来较大的干扰,特别是对气动力矩特性的影响更为严重。

总之,通过地面风洞试验来确定气动特性参数的预示误差是一个不小的系统工程,不同于常规的考核性或验证性风洞试验。同时,试验数据的不确定度直接影响到对气动参数预示偏差的估计,过大的数据不确定度会导致对预示偏差过高的估计,因此,提高风洞试验的整体精准度水平和进行一定子样数的各种重复性试验是必要的。

图14给出了某外形绕质心俯仰力矩系数数值计算结果与风洞试验结果对比。其中,实线为计算结果,而试验数据包含了不同风洞、不同天平的多次试验。可以看出,试验数据具有一定的离散性,但规律性一致,同时,计算与试验之间存在一些差异,由此会影响到俯仰配平和俯仰静稳定性。显然,在确定气动误差带之前应首先对这种差异性的内在原因进行分析。

图14 俯仰力矩系数数值计算结果与风洞试验结果对比Fig.14 Comparison of pitching moment coefficient between numerical calculation and wind tunnel tests results

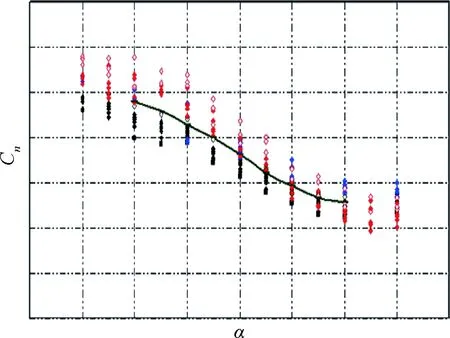

图15给出了某外形绕质心偏航力矩系数Cn数值计算结果与风洞试验结果对比(有侧滑角的状态)。其中,实线为计算结果,而试验数据也是包含了不同风洞、不同天平的多次试验。可以看出,试验数据离散性略大,且不同风洞数据之间存在一些差异,但试验数据的整体规律性与计算结果一致。显然,这时的数据离散程度是影响气动误差带的主要部分,应通过提高相应的试验技术水平来降低这种离散程度,而其中的难题是如何缩小不同风洞之间的数据差异。

图15 偏航力矩系数数值计算结果与风洞试验结果对比Fig.15 Comparison of yawing moment coefficient between numerical calculation and wind tunnel tests results

2) 对于地面风洞试验不能覆盖的参数范围,须在气动特性参数预示方法方面着手考虑。首先,研究预示方法中的各个环节对预示结果的影响;其次,分别针对地面风洞试验状态和飞行状态获得这些干扰因素作用下预示结果的波动情况,以此为依据将地面风洞试验状态下的预示误差外推到实际的飞行状态。

例如,对于气动特性的数值计算,可通过针对地面风洞状态和实际飞行状态的多家单位、多个方法的“背靠背”的计算来获取两种状态下不同计算结果之间的差异性,根据两种状态下计算结果差异性的变化来外推预示误差。

然而,这种多家计算比对应特别强调“背靠背”的计算以及不同方法之间应彼此水平相当(包括方法本身的水平和使用者的经验水平)。“背靠背”的计算可以保证计算水平与计算结果的客观性,而不同方法的水平相当可排除不可靠的计算结果的干扰。显然,开展这样的比对计算需建立在一定的技术基础之上,即要求各家均应在高精度数值计算方面开展必要的验证确认工作。

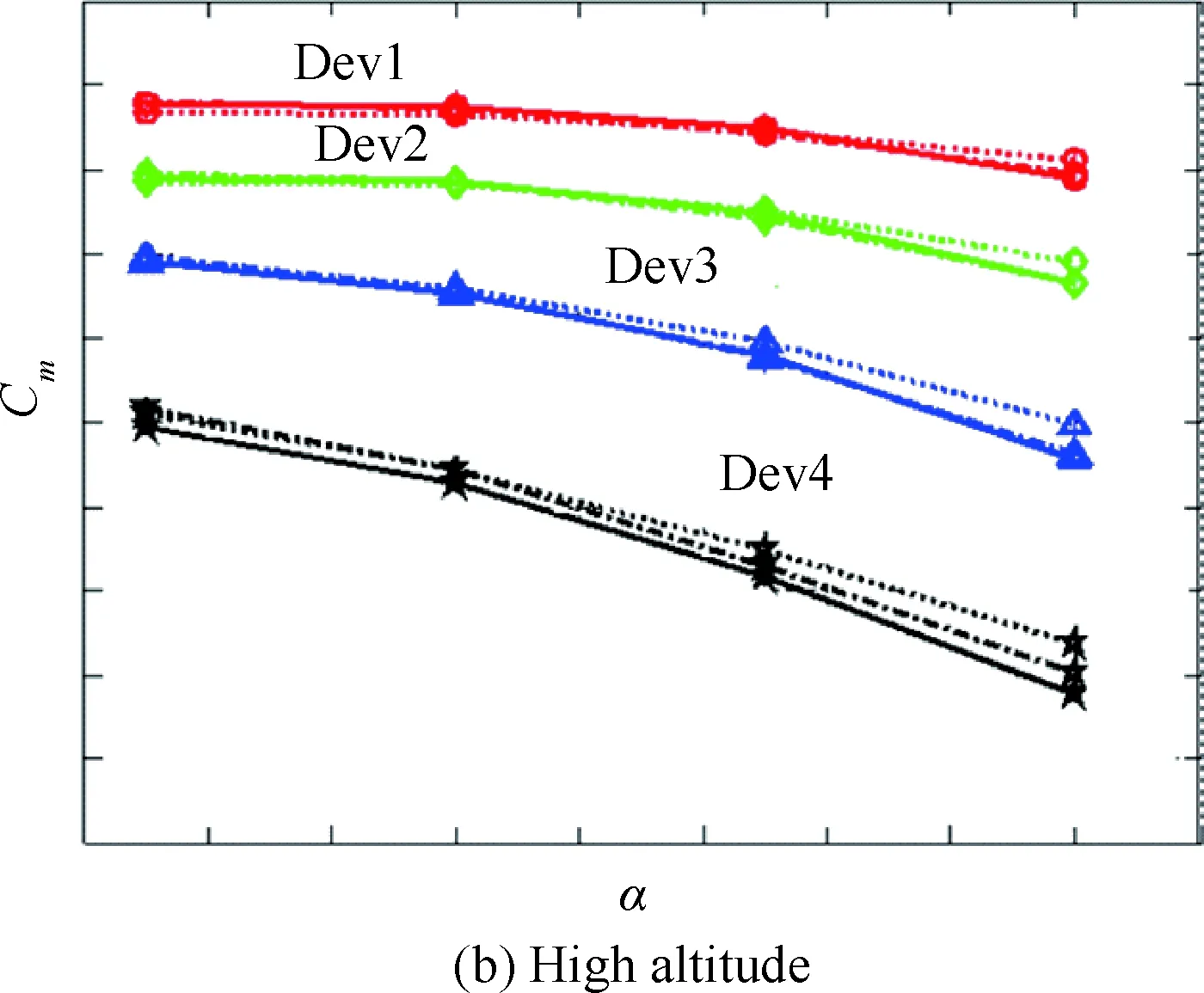

图16给出了3个不同的程序计算某外形低空和高空2种状态下不同舵偏角绕质心俯仰力矩系数的结果对比。低空状态可理解为风洞试验状态,而高空状态则为某一飞行状态。图中,不同颜色的曲线代表不同的舵偏角状态,分别用Dev1~Dev4来标注,而相同颜色的不同曲线代表不同计算方法得到的结果。可以大体看出,在两种状态下,不同计算数据之间的差异彼此相当。显然,在这种情况下,可直接将试验状态下的气动预示误差用于飞行条件。

图16 不同高度和舵偏角下俯仰力矩系数的数值计算结果Fig.16 Numerical calculation results of pitching moment coefficient at different altitudes and rudder deflection angles

3) 通过飞行试验来考核和修正预示偏差。在飞行试验后,得到了典型飞行状态下气动特性参数真值的估计(由于气动辨识不可避免地也存在不确定度,因此,这里得到的也是对真值的估计),显然,由此可对外推的预示误差进行修正。

这里,需要强调的是,为了能够通过飞行试验来考核和修正预示偏差,需对飞行试验进行精心的策划和组织,确保能够获得满足要求的飞行试验数据。此外,对于气动辨识的不确定度也需进行详尽的事前分析与设计和事后的统计评估。由于飞行试验的复杂性,飞行试验数据中可能包含一些复杂因素的影响,造成气动真值实际上是波动的。这时,需首先对这些因素进行全面的分析,弄清机理和规律性,然后再考虑通过飞行试验修正预示误差的问题,并研究这种修正的合理性。

4) 对于采用数据表形式给出的气动特性参数预示值,预示偏差中还需要考虑的另一个因素就是插值误差。对于复杂升力体外形,其气动特性参数是马赫数、高度、攻角、侧滑角和舵偏角组合的函数,数据的维度多,且具有较宽的变化范围,这导致了庞大的数据量。显然,在每个维度上的数据间隔不能太小,加之气动特性参数变化在许多情况下存在显著的非线性,而对于多维数据表往往只能采用线性插值,因此,插值误差总是保持在一定的量级水平上。若插值误差的量级水平与相应的气动误差带相当,则显然这种插值误差是不可忽略的。

3.2.2 气动特性参数真值的波动

这是气动误差带的第2部分。导致气动特性参数真值出现这种不确定性的原因在于实际飞行中外形、边界条件及流态等存在不确定的变化,主要包括以下几个方面:

1)飞行器的实际外形在力/热载荷作用下可能因变形、烧蚀而发生变化,这种外形的变化在实际的飞行过程中具有一定的不确定性,由此会带来气动特性参数真值的不确定性。在下压落地段,飞行动压急剧增加,飞行器的外形可能发生一定程度的变形,需考虑由此带来的气动特性的变化。对于存在烧蚀的情况,随着飞行时间的积累,烧蚀外形逐渐偏离初始外形,因此,长时间飞行需考虑由此带来的对气动特性参数的影响。

为评估气动特性参数的这种不确定性,需对不同的变形形式进行分类,建立有效的变形模型,并研究不同变形对气动特性参数的影响,最终,进行综合评估。对产生显著影响的变形形式,应在总体设计及结构/防隔热设计上予以考虑,进行优化设计,降低这种外形变形所产生的影响。

2)飞行器的表面是绕流流场的一个边界条件,其表面特征的变化会影响到飞行器的相关气动特性参数,而这种表面特征变化的不确定性也会导致气动特性参数出现不确定性。这些表面特征包括表面温度分布、表面粗糙度、表面的局部缝隙与缺陷、表面质量引射等,显然,它们当中的一些变化具有一定的随机特征。

为评估因表面特征变化导致的气动特性参数变化的不确定性,需分别针对这些问题开展研究,评估这些表面特征不确定性变化的可能范围,研究这些表面特征变化对相关气动特性参数的影响规律和影响量级。对典型问题,需开展相应的地面风洞试验研究。

3)转捩、流动分离及激波干扰等流动特征也是造成气动特性参数真值出现不确定性的原因。飞行器表面的转捩存在较大的不确定性,特别是对于对称的条件也会产生不对称的转捩阵面,同时,转捩会对气动特性带来较为显著的扰动,因此,需对转捩造成的气动特性参数的不确定变化格外关注。其次,流动分离和激波干扰会受到众多因素的影响,造成实际飞行中当出现流动分离或激波干扰时,也会出现一定的不确定性问题,可能引起气动特性参数有不确定的变化。

由于转捩、流动分离及激波干扰等诱导的不确定性问题机理复杂,单纯通过理论研究构建相关的模型难度很大。为评估由于这些流动特征造成的气动特性参数的不确定性变化,应开展相关的地面风洞试验和实际的飞行试验,积累足够的试验数据样本,通过对数据的统计分析来开展评估。

综上,气动误差带的确定涉及气动研究与气动设计的多个方面,需综合解决所有的问题才能够使气动误差带问题得到较好的解决,包括发展和完善高精度气动理论分析和数值模拟能力、有效提高风洞试验能力和技术水平、针对各种复杂流动效应(变形、表面特征、转捩、流动分离、激波干扰等)的分析与建模能力、天地一致性研究、气动飞行试验技术等。当然,在工程上考虑气动误差带的问题,一方面应重点关注对飞行器设计产生重要影响的关键误差项,另一方面应充分借鉴相关飞行器的设计经验和飞行试验结果。

4 结 论

转捩问题是高超声速飞行所面临的一个难题,其诱因多,机理复杂,诸多问题尚未解决,且转捩的发生、发展和对气动特性的影响存在较大的不确定性;层流流动分离问题在高超声速飞行的复杂条件下,仍存在认识不清、有待研究之处,且分离区大,对气动特性的扰动大,影响因素多,亦存在一定的不确定性;气动误差带虽然是一个工程问题,但为了合理地确定高超声速飞行的气动误差带仍有赖于对相关气动现象和气动效应认识的进一步深入,提高气动特性的理论预示能力,提升相关的地面风洞试验和飞行试验技术水平。

为解决高超声速飞行相关的气动问题,仍需进一步发展高超声速飞行的气动特性预示手段,研究精细的数值算法,重视CFD方法的验证与确认,关注相关的气动物理模型问题;此外,应重视高超声速风洞试验技术水平的提高,发展新的试验技术和测试手段,以有效提高在地面研究和模拟相关气动问题时的试验能力;最后,需要强调的是开展相关气动飞行试验的重要性,通过气动飞行试验,可针对具体的气动问题开展精细的测量,获取飞行条件下的试验数据,弥补地面试验模拟能力的不足,解决天地相关性问题。

[1] Wagnild R M. High enthalpy effects on two boundary layer disturbances in supersonic and hypersonic flow[D]. Minneapolis, MN: The University of Minnesota, 2012.

[2] An M Y, Wang K C, Campbell C H, et al. Space shuttle orbiter aerodynamics induced by asymmetric boundary-layer transition, AIAA-1996-0808 [R]. Reston: AIAA, 1996.

[3] Juliano T J . Instability and transition on the HIFiRE-5 in a Mach-6 quiet tunnel[D]. Washington, D.C.: Purdue University, 2006.

[4] Odam J, Paull A, Alesi H, et al. HIFiRE-0 flight test data, AIAA-2009-7293 [R]. Reston: AIAA, 2009.

[5] Kimmel R L, Adamczak D W. HIFiRE-1 preliminary aerothermodynamic measurements (postprint), AFRL-RB-WP-TP-2012-0197[R]. Ohio: AFRL, 2012.

[6] Li F, Meelan C, Chang C L, et al. Transition analysis for the HIFiRE-1 flight experiment, AIAA-2011-3414[R]. Reston: AIAA, 2011.

[7] Kimmel R, Adamczak D, Gosse R, et al. Ground test and computation of boundary layer transition on the hypersonic international flight research and experimentation (HIFiRE)-5 vehicle, AFRL-RB-WP-TR-2011-3025[R]. Ohio: AFRL, 2011.

[8] Choudhari M, Chang C L, Thomas J, et al. Transition analysis for the HIFiRE-5 vehicle, AIAA-2009-4056 [R]. Reston: AIAA, 2009.

[9] Borg M P, Kimmel R L, Stanfield S. Traveling crossflow instability for HIFiRE-5 in a quiet hypersonic wind tunnel, AIAA-2013-2717[R]. Reston: AIAA, 2013.

[10] Chen F J, Berry S A. HyBoLT flight experiment, NASA/TM-2010-216725[R]. Washington, D.C.: NASA, 2010.

[11] Horvath T M, Berry S A, Merski N R, et al. X-38 experimental aerothermodynamics, AIAA-2000-2685[R]. Reston: AIAA, 2000.

[12] Baiocco P. Pre-X experimental re-entry lifting body: design of flight test experiments for critical aerothermal phenomena[R]. Evry Cedex: Center National D’Etudes Spatiales, 2007.

[13] Holden M S. Historical review of experimental studies and prediction methods to describe laminar and turbulent shock wave/boundary layer interactions in hypersonic flows, AIAA-2006-0494[R]. Reston: AIAA, 2006.

[14] Vandomme L, Chanetz B, Benay R, et al. Shock wave/transitional boundary-layer interactions in hypersonic flow, AIAA-2003-6966[R]. Reston: AIAA, 2003.

[15] Holden M S, Wadhams T P, Candler G V. Experimental studies in the LENS shock tunnel and expansion tunnel to examine real-gas effects in hypervelocity flows, AIAA-2004-0916[R]. Reston: AIAA, 2004.

[16] Holden M S, Wadhams T P, Smolinski G J, et al. Experimental and numerical studies on hypersonic vehicle performance in the LENS shock and expansion tunnels, AIAA-2006-0125[R]. Reston: AIAA, 2006.

[17] Wadhams T P, Holden M S. Summary of experimental studies for code validation in the LENS facility and comparison with recent Navier-Stokes and DSMC solutions for two- and three-dimensional separated regions in hypervelocity flows, AIAA-2004-0917[R]. Reston: AIAA, 2004.

[18] Rockwell International. Aerodynamic design data book—Volume 1M: Orbiter vehicle STS-1, NASA-CR-160903[R]. Washington, D.C.: NASA, 1980.

[19] Morelli E A, Derry S D, Smith M S. Aerodynamic parameter estimation for the X-43A (Hyper-X) from flight data, AIAA-2005-5921[R]. Reston: AIAA, 2005.

[20] Young J C, Underwood J M. Development of aerodynamic uncertainties for the space shuttle orbiter[J]. Journal of Spacecraft, 1983, 20(6): 513-517.

[21] Cobleigh B R. Development of the X-33 aerodynamic uncertainty model, NASA/TP-1998-206544[R]. Washington, D.C.: NASA, 1998.

Tel: 010-68198491

E-mail: yupingbj@vip.sina.com

段毅 男,博士,研究员。主要研究方向:空气动力学,计算流体力学。

尘军 男,博士,研究员。主要研究方向:飞行器总体、动力设计。

*Corresponding author. Tel.: 010-68198491 E-mail: yupingbj@vip.sina.com

Some aerodynamic issues in hypersonic flight

YU Ping*, DUAN Yi, CHEN Jun

ScienceandTechnologyonSpacePhysicsLaboratory,Beijing100076,China

Transition, laminar flow separation and aerodynamic error band are some aerodynamic issues which should be paid more attention to for hypersonic flight. The aerodynamic properties may be influenced obviously and with some uncertainty by transition and laminar flow separation. And how to determine the aerodynamic error band reasonably is also a key for hypersonic flight. These issues and their influences are discussed in this paper mainly from the view point of engineering design. To fulfill the need of hypersonic flight, we should further develop the relevant theoretical analysis and digital simulation technology and raise the technical level of ground tests at wind tunnel. Besides, aerodynamic flight tests should also be emphasized.

hypersonic; aerodynamic design; transition; flow separation; aerodynamic error band

2014-07-25; Revised: 2014-09-21; Accepted: 2014-10-17; Published online: 2014-10-20 09:23

National Natural Science Foundation of China(11372036)

2014-07-25; 退修日期: 2014-09-21; 录用日期: 2014-10-17; 网络出版时间: 2014-10-20 09:23

www.cnki.net/kcms/detail/10.7527/S1000-6893.2014.0224.html

国家自然科学基金 (11372036)

Yu P, Duan Y, Chen J. Some aerodynamic issues in hypersonic flight[J].Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2015, 36(1): 7-23. 余平, 段毅, 尘军. 高超声速飞行的若干气动问题[J].航空学报, 2015, 36(1): 7-23.

http://hkxb.buaa.edu.cn hkxb@buaa.edu.cn

10.7527/S1000-6893.2014.0224

V411

A

1000-6893(2015)01-0007-17

余平 男,硕士,研究员。主要研究方向:空气动力学。

*通讯作者.Tel.: 010-68198491 E-mail: yupingbj@vip.sina.com

URL: www.cnki.net/kcms/detail/10.7527/S1000-6893.2014.0224.html

———重庆建成世界一流汽车风洞