城市中心区地下空间城市设计研究*——构建地面上下“双层”城市

Research for Urban Design of Underground Spaces in Central Area —Building up Double-Decker City

袁 红 孟 琪 崔 叙 潘 坤

YUAN Hong, MENG Qi, CUI Xu, PAN Kun

城市中心区地下空间城市设计研究*——构建地面上下“双层”城市

Research for Urban Design of Underground Spaces in Central Area —Building up Double-Decker City

袁 红 孟 琪 崔 叙 潘 坤

YUAN Hong, MENG Qi, CUI Xu, PAN Kun

摘 要城市中心区地下空间处于岩石封闭系统中,地下建筑与地面建筑在设计及表达上具有较大差异。通过对地面建筑及城市设计方法的类比,基于凯文·林奇所提出的城市设计五要素,研究城市中心区地下—地面“双层”城市设计方法,旨在消除地下街的迷途感并增强地下空间开发的系统性。提出地下空间城市设计需要与地面城市相对应,包括“区域:空间的分区主题设计”,“节点:地下空间节点创造”,“标志:地下空间高潮点及中心”,“边界:地下空间界面设计”,“路径:导向系统及导视系统”五个方面,并形成地下、地面立体对应关系,构建完整的“双层”城市空间系统,为整个城市系统服务。

关键词城市中心区;地下空间;城市设计;“双层”城市;空间系统

袁红, 孟琪, 崔叙, 等. 城市中心区地下空间城市设计研究——构建地面上下“双层”城市[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(01): 88-94.

* 国家自然科学基金资助项目(51408507、51308145、51478388);中国博士后科学基金资助项目(2015M570385)

Abstract:Underground space of central area is in the closed rock system. And there are many differences between underground and ground buildings in design and form. According to the five elements of urban images identified by Kevin Lynch, and by comparing the ground buildings and urban design method, this paper focus on studying the urban design method of double-decker city in central area in order to eliminate the lost feeling in underground street and enhance the systematic development of underground space. Then it proposes that underground space design should correspond to the ground city including “areas: theme design for space partition”, “nodes: underground space nodes creation”, “mark: peak point and center of underground space”, “boundary: interface design of underground space” and “Path: guiding system and visual system” to form stereoscopic correspondence for underground and ground space, build up the complete “double” city image system, as well provide services for the whole city.

Keywords:Central Area; Underground Space; Urban Design; Double-Decker City; Space System

0 引 言

据对CNKI、EI、SCI等中英文数据库分析,国内外地下空间研究者大多是隧道及地下空间“土木工程”一级学科的学者[1]。除清华大学童林旭教授(土木工程)出版关于地下建筑学(1994)及地下空间与城市发展(2007)的研究外[2-4],其他研究偏向于工程化和数据化,在地下空间开发影响因素、评估体系、数据化等方面已取得了较多成果[5-7]。2000年以来国内出现了部分规划学者(陈志龙、陈玉北、顾新、石晓东)对地下空间规划的研究[8-9],吉迪恩、尾岛俊雄出版了关于地下空间设计的唯一专著《城市地下空间设计》[10],同济大学鲁济威团队2009年以城市立体化视角研究了地下街[11]。以上研究均是从宏观(规划)、微观(建筑设计)及立体化形态层面对地下空间进行研究,缺乏对商业中心区内地下空间与地面空间进行一体化城市设计的探讨。本文是基于凯文·林奇所提出的城市设计五要素,研究城市中心区地下—地面“双层”城市设计方法,旨在消除地下街的迷途感并增强地下空间开发的系统性。

1 地下城市与地面城市设计要素的区别

1.1 地下建筑与地上建筑表达要素的区别

传统建筑学三要素为“经济、实用、美观”,地面建筑则以外观、材质、平面布局等特征来表达地面建筑的特性。对现代地下空间而言,地下空间的外观特征包括入口形式及室外构筑物,强调内在空间的利用形式,在表达方式上也与地上建筑有所区别(表1),包括更加注重出入口与外部景观、室内空间设计、与交通特别是静态交通的联系,以及与地面城市的立体关系。

表1 地下建筑与地上建筑表达要素的区别Tab.1 the difference between expression elements of traditional buildings and underground architecture

1.2 地下空间的迷途感与城市意向要素表达的匮乏

城市景观的可识别性,指的是一些能被识别的城市部分以及它们所形成的结合紧密的图形[2]。一个可识别的城市指它的区域、道路、标志易于识别并又可组成整体图形的一种城市。地下街封闭、空间单调、无建筑物作为参照等常会导致人们在地下空间的迷途感,导致城市认知感和方向性的缺乏[12-13](表2),置身其中的人不能够完全感知城市设计要素,而需要依靠内部地图及标识系统感知自己的位置。因此,使地下城市设计要素与地面有机对应起来,利用地下城市设计方法形成地下城市意向,减少地下空间中人的迷途感,是本文设计研究的目的所在。按照凯文林奇的城市设计五要素将地下空间设计要素与地面相对应可知:路径为地下街道、地下通道及部分室内通道等;边缘是被建筑室内界面或岩石界面隔断的封闭界面;区域由于某种室内空间特征而被识别;地下空间节点是观察者能够产生深刻印象的空间节点①。通过重庆人防改建的地下街与日本地下街对比可知,日本地下街发展历史悠久,其明确的节点、中心、标志、路径、边缘设计逐步地消除了地下街空间与地面步行空间的差异(表3)。

表2 地下城市与地面城市意象表达的区别Tab.2 the difference of image expression between underground city and ground city

2 地下城市空间设计方法研究

地下空间的城市设计要素不是一个独立的系统,它应该与地面对应起来,为整个城市空间服务。所谓“双层”是指地下、地面城市相对应的城市空间,地下城市意象要素借助地面城市的印象来对地下空间进行引导和识别。首先,地下空间的利用依赖于地面的发展,区域形成与地面相对应。其次,由于地下街的建造一般是在道路、广场、轨道站点等公共设施地下,因此路径仍然是延续地面的路径,而边界同样受到上部建筑的影响与地面街道的边缘相对应,但是需要运用地下地图来进行宏观的把握;第三,对空间节点的表达,地面上下同样需要对应关系,入口的设置一般在人流较为集中的地方,空间高潮点的上下对应可以加强地下空间的识别性及地下空间城市设计的表达[14]。

2.1 区域:空间主题分区

从整个街区的角度,地下空间的利用是与地面相对应的区域,但是由于地下空间的封闭性特征,在地下街内很难对自己所在的区域有明显的感知。因此,需要对地下街与地面对应进行主题分区利用,消除地下空间的均质化,创造地下商业特色及吸引力。从识别性及购物心理考虑,地下空间需要进行主题分区的设计,根据功能的不同,进行不同的主题打造。如广州动漫星城、重庆金源不夜城以及南京爱尚街,均通过分层或者分区进行不同的主题空间设计。

在日本、欧洲等发达国家,地下空间的场所感逐渐冠之以“紧缩、生态、高技”等特征[3],但是地域文化表达及人文诉求从来没有间断过,地下空间利用不但是科技、生态的,也是地域且富有人文情怀的。设计师在解决安全、疏散、功能等问题的同时,也需要注意加强地下空间环境设计的特色及注重人文情怀的表达。蒙特利尔地下城,不同的区域设计了不同的空间主题,既可以丰富空间形态,也可以作为导视系统的一部分,增强识别性(图1)。在地下街较长的情况下,不同的主题空间还可以对空间进行分段设计,达到对空间的识别引导作用。

2.2 节点:空间节点设计

地下空间的节点包括入口、休憩空间、景观节点、转换节点等建筑内部空间,节点是地下空间设计的关键点,与空间识别、消防、休憩、景观等多种功能相关,其设计具有重要意义。

表3 三峡广场地下街与天神地下街城市意象要素的对比Tab.3 contrast of image elements between Three Gorges Square underground street and Ten-jin underground street in Fukuoka

图1 蒙特利尔地下城中庭Fig.1 Atrium of underground street in Montreal

2.2.1 地下街出入口形式

由于地形高差的作用,导致地下空间的出入口形式呈现出多样化的特征,出入口的形式导致地下商业出租利用情况有所不同。

(1)直接通过步行街进入

直接通过地面步行街的进入而到达的地下商场,如煌华新纪元等(图2),这类出入口可以直接引入大量人流,商业性质类似于临街商业,因此地下空间的商业性质高,租金高,如金鹰女人街的租金一般在1200元/m2左右,接近临街层商铺价格。半地下空间的利用导致地下商业直接对外出入的方式,商业中心区中的地下室大部分都属于这种情况。这类地下空间不但具有良好的空间形态,可满足部分采光通风的需求,且具有很好的经济效益,属于山地城市地下空间利用的重要优势。

(2)通过建筑临街层平面间接进入

通过建筑的临街层平面间接进入地下空间的地下商业。这类空间主要是高层建筑的地下室,不能通过地面直接进入,而只能通过先进入临街层平面再通过公用楼梯进入的地下商业空间。这类地下商业空间一般仅作为地面建筑的补充,房屋租金与商业建筑内部其它商业租金有关,一般低于塔楼商业层(2~5层)的租金价格,因此用作超市等零售商业空间。

(3)多层次的入口形式

由于山地城市的高差,导致地下空间的出入口呈现出多样化的特征。多层次多方向的出入口,可以使地下商业最大程度的对外吸引顾客。因此在进行地下空间利用时,尽量考虑利用多层次的出入口设计,以达到商业空间的最优化利用,如沙坪坝重庆百货(图3)及南坪万达广场(图4)。

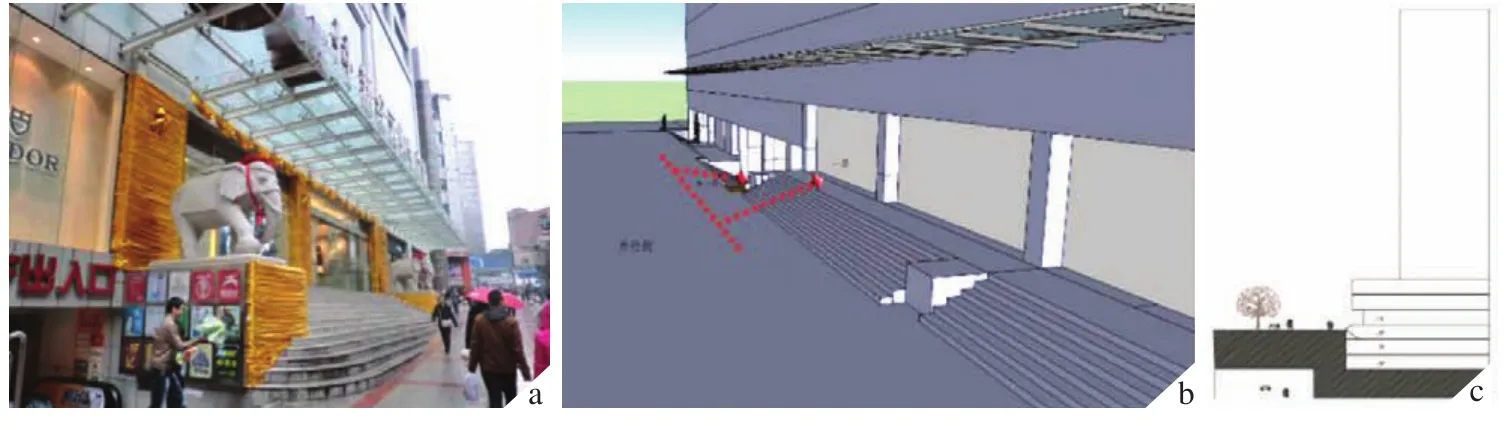

图2 煌华新纪元入口照片(a)模型示意(b)剖面示意(c)Fig.2 entrance profile(a) and section(b) of Huanghua New Era

图3 重庆百货多层次出入口形式(a)入口剖面(b)Fig.3 the multilevel entrance form (a) and section(b) of Chongqing Department Store

图4 南坪万达广场地下街的入口照片(a)模型示意(b)剖面示意(c)Fig.4 the entrance photo(a) , profile(b) and section of underground street in Nanping Wanda Plaza

2.2.2 地下街的入口形态

入口空间是地下空间与地面空间的交界,具有引导、展示等功能,良好的入口空间设计是地下空间设计的关键,地下街入口设计既要结合自身功能的需要也应该适应城市空间环境。通过国内外调研,将地下街入口形态分为景观类、造型类、构物类三类。

(1)景观及造型类地下街出入口

地下街出入口具有景观的特性,如下沉广场、下沉庭院、假山入口、标志建筑物等,将入口空间以景观设计的手法进行美化的入口为景观性入口。如重庆三峡广场下沉庭院式入口(图5)、巴黎卢浮宫(图6)等,形式与景观环境结合,起到了美化城市空间的重要作用。

(2)构筑类地下街出入口

构筑类入口是较为常见的一种入口形式,这种形式的入口,运用简单的构架,造型简单,凸显地下街的功能及地铁的企业标志。

2.2.3 地下街出入口的适应性设计

景观类出入口将出入口掩饰在在自然景观之中,对于原本拥挤的山地城市而言,这种方式通过弱化自己而利用景观丰富了城市空间,适合山城城市的需求(表4)。“造型类”地下街出入口设计,应该根据城市空间进行选择:在建筑及人群拥挤的商业中心区,地下街入口如果过于凸显自己,则会增加城市空间的负担,需采取消隐策略运用下沉广场入口(图5);在广场等空间宽阔的区域则应该利用造型类入口丰富城市空间,如巴黎卢浮宫及札幌站广场地下街入口(图6)吸引视线。随着地下街与地铁站点相连发展的趋势,因此出入口的设计应该增加可识别性及地下空间系统的企业标志,以避免外来游客无法识别地铁出入口而引起的不便。如新加坡、东京地铁出入口设置,运用简单及整洁的造型,注重设计的整体化(图7)。

图5 重庆三峡广场下沉庭院式入口Fig.5 sinking courtyard entry of Three Gorges Square in Chongqing

图6 巴黎卢浮宫地下博物馆入口Fig.6 entrance of the Louvre Underground Museum in Paris

图7 八重洲地下街入口Fig.7 entrance of Yaesu underground

表4 地下街入口的适应性设计Tab.4 the adaptive design of the entrance for underground street

2.2.4 节点设计

地下空间的中心节点是指人流相对集中的地方,如入口节点、内部节点等,一般以中庭空间作为表达,并围绕中庭布置其它小的功能空间。中庭作为一种探求共享空间(Shared Space)和新颖空间,对于从空间角度改善建筑环境具有相当重要的意义。中庭空间中采用大型的采光穹顶,很好地解决了地下建筑封闭隔绝、视觉信息缺乏、空间形体单一、可读性差及缺乏自然环境和天然光线的渗透等问题(图8)。

图8 蒙特利尔地下城中厅空间Fig.8 Montreal city hall in the underground space

2.3 标志:空间高潮点及中心

为了地下空间能够有明确的识别性,应该将地面及地下城市意象表达进行统一。一方面是功能发展本身的需求,另一方面则是地下空间城市意象构建的需要。如地面空间节点与地下空间节点相对应,标志点与地下标志点对应。同样,边界位置也是地面街道的边界,广场下部应该对应布置地下街的空间节点或高潮点,如梅田地下街喷泉广场所处的位置就是地面道路的交叉点。

2.4 边界:界面设计

地下街的界面形式是向人们传达着空间的整体印象,对空间意象的产生起着决定性的作用,同时具有一定的导向性(图9)。地下街的界面包括侧界面、底界面及顶界面三种。

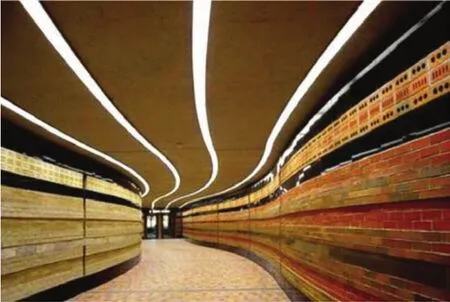

图9 蒙特利尔地下步道内景Fig.9 the interior of Montreal underground street

2.4.1 侧界面设计

地下街的侧界面由一系列店面构成,由于地处封闭的空间之中,为了减少对内部人们的压抑感,要求店面设计多以透明玻璃处理,以形成简洁、明快、通透的空间风格,利于商家对商品的展示及行人的吸引。店面设计包括店面招牌和标志设计、橱窗和商品展示设计,店面招牌设计和标识设计构成了地下街侧界面的整体风格(图10),界面设计需要注意整体风格下的个性化设计,既不杂乱,又不失特色。

图10 八重洲地下街内景Fig.10 the interior of Yaesu underground street

2.4.2 底界面设计

地下街的地界面是人们在步行时直接接触的空间元素,它的材质、图案和颜色的变化和地面高差的调整都会对购物者起到明显的引导和限定作用。地面铺装是与行人接触最密切的界面,不同的地面铺装带来的心理感受不尽相同。铺装设计应从整体设计理念入手,注重人性化的材质及人性化尺度的运用,建立富有归属感的地下空间场所。

2.4.3 顶界面设计

地下街顶界面是地下空间的重要界面,地下空间形态可以通过顶界面的设计而得到充分的表现,如巴黎卢浮宫就是利用顶界面最成功的例子。天窗的顶界面处理可以带来地下空间多样化的空间形态,也可以对地面产生影响。模拟天空及艺术穹顶的设计手法,可以创造独特的情境空间,如大阪梅田地下街喷泉广场的天空设计(图11)。

2.4.4 内外空间渗透、无边界设计

无边界设计使地下、地面、高空、界面内外完全溶于一体,可以达到节约土地,创造完美环境的双重目的,而且建筑本身在城市中亦能成为景观,如上海世博轴(图12)。

图11 大阪梅田地下街喷泉广场Fig.11 Osaka Mei Tian underground street fountain plaza

图12 上海世博轴Fig.12 the bird's-eye view and outdoor scene of Expo Axis

2.5 路径:导向系统及导视系统

地下空间的路径与地面城市的路径具有相同的意义,但是地下空间的路径在可视范围内是非常局限的,且不能以标志作为行走的指引,因此需要明确的指示系统,以防止地下街的迷路化。导向系统中会明确指出地下街的标志所在,为行人在心理形成认知地图。指示系统应该以清晰为原则,在每个空间节点进行分布,以方便人们即时掌握自己的路径[15]。地下街导视系统的设计主要归纳为两大方面:一是空间导向系统的设计,即通过建筑手法,对地下街建筑本身的空间布局进行精心设计,使地下建筑空间达到易于识别和记忆,二是导视系统标示系统的设计,即通过对各种视觉导向标示的设置与设计,帮助人们在地下空间定位定向。

2.5.1 空间导向系统设计

空间导向系统中的要素包括入口、中庭、广场、景观、业态、标识系统等可以给人们留下印象的空间场所,通过空间营造与其它部分相异的空间环境而达到对空间识别的目的。关于通过空间营造的方法在以上区域、节点、标志、界面中已经阐述,本节主要探讨标识系统。

在地下街内,明确的标志元素用于帮助人们对自己方位进行最有效、最直接的判断(图13)。标识的设置是人们对地下街空间进行环境识别最直观的物质因素。构成地下街标识系统的基本元素和其表现形式是多种多样的。从广义上说,地下街的标识系统可以是它其中的某个节点空间、区域或一段通路。从狭义上讲,地下街的标识系统也可以是一个小型的雕塑、小品及通过室内设计形成的标志性景观,或直观性较强的指示牌、广告牌。地下街的标志形象要具有艺术性,并使其具有鲜明的色彩和独特的形象。设置标志处的光线照度要相对高一些,以周围的环境来烘托和突出标志。

图13 台北交通枢纽导视系统设计Fig.13 transport hub in Taipei

2.5.2 导视系统设计

设置导视系统标识系统能“主动” 地指挥人群的合理流动,其设置一般遵循以下一些原则:

(1)位置适当:人们需要作出方向决定且容易看见的位置。

(2)连续性:连续性作为形式的重复与延续,可以加强人的知觉认知与记忆的程度和深度,使之成为序列,直到人们到达目的地。

(3)明确性:重要的标识要能达到对人的视觉有强烈的冲击效果及识别性,并与其他广告、宣传品标示区别开。

(4)规范性和国际化:标识系统设计的规范性是指用以表达导视系统标示信息内容的媒体,如文字、语言、符号等,必须采用国家规范、标准以及国际惯用的符号等,使人们易于理解和接受。

(5)平面位置示意图的设置:特殊情况下,如火灾,应有另一套可以穿越浓烟而可视的导视系统。交通弱者的导视系统标示是一种专用的导视系统标示,它采用专门的材料和特定的符号设置和设计标示。

2.5.3 可视化解说系统

在地下街建筑的重要节点处设置屏幕解说系统,使之映射相对位置的地上环境与活动,进行地上、地下景物传输。通过这种内外空间的视觉联系,可以使在地下街中的人们于视觉上融入整个城市空间系统,从而保持明确的方位感,便于人们的认知和使用。网络化的地下空间伴随着管理的多元化与管理系统的一元化,通过交互电视系统等防范管理设备促进地下街24h开放。

3 结 语

地下空间位于岩石封闭系统中,地下建筑与地上建筑表达要素有所区别,应更加注重出入口与外部景观,室内空间设计,与交通,特别是静态交通的联系,以及与地面城市的立体关系。本文研究的城市中心区地下—地面“双层”城市设计方法,是指地下与地面城市相对应的城市意象表达,地下城市意象要素借助地面城市的印象来对地下空间进行引导和识别。首先,地下空间的利用依赖于地面的发展,区域形成与地面相对应;其次,由于地下街的建造一般是在道路、广场、轨道站点等公共设施地下,因此路径仍然是延续地面的路径,而边界依然受到上部建筑的影响与地面街道的边缘相对应,但是需要运用地下地图来进行宏观的把握;第三,空间节点的表达地面上下都需要对应关系,入口的设置一般在人流较为集中的地方,空间高潮点的上下对应可以加强地下空间的识别性及地下空间城市设计的表达。

通过重庆主城区地下街的设计与福冈天神地下街对比可知,其作为公共空间的城市意象具有许多欠缺之处:重庆主城区地下街多呈带状分布,内部空间形态单一,几乎不存在内部环境设计,空间场所感缺乏,利用效果差,难以聚集人气。通过地下空间的城市设计可以创造地下空间场所感及空间识别性:(1)运用空间主题分区的设计创造地下空间的不同区域;(2)注意入口节点及中心节点的设计利用不同高差,设置适宜的出入口形式(包括直接式、临街式、多层式)及多样化的出入口形态(景观类、造型类、构筑类),设计特色的中心节点空间;(3)与地面标志建筑对应设置地下空间高潮点及中心点;(4)注重地下空间的顶界面、侧界面、底界面设计;(5)运用导向系统及导视系统形成地下城市的“路径”。

注释:

① 本文的研究是在地下空间城市设计意向要素不明晰的情况下,按照林奇的五要素设计方法进行强化设计,以促使地下地面城市意向要素一体化,减少置身其中人的迷途感及增强认知感。

参考文献:

[1] 袁红, 赵世晨, 戴志中. 论地下空间的城市空间属性及本质意义[J]. 城市规划学刊, 2013(01): 85-89.

[2] 童林旭. 地下建筑图说100例[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.

[3] 童林旭. 地下建筑学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1994.

[4] 童林旭. 地下空间与城市现代化发展[M].北京: 中国建筑工业出版社,2005.

[5] 朱建明, 王树理, 张忠苗. 地下空间设计与实践[M]. 北京: 中国建材工业出版社, 2007.

[6] 耿永常, 李淑华. 城市地下空间结构[M].哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2005.

[7] 王文卿. 城市地下空间规划与设计[M]. 南京: 东南大学出版社, 2000.

[8] 陈志龙, 王玉北. 城市地下空间规划[M].南京: 东南大学出版社,2005.

[9] 吉迪恩·S·格兰尼, 尾岛俊雄. 城市地下空间设计[M]. 许方, 于海漪, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

[10] 刘皆谊. 城市立体化视角: 地下街设计及其理论[M]. 南京: 东南大学出版社, 2009.

[11] 建設省住宅局內建築基準法研究會. 建築基準法質疑應答集[M]. 东京: 第一法規從出版株式會社, 1973.

[12] 地下都市計画研究会.地下空间の計画と整備_地下都市計画の実現をめざしてー[M]. 名古屋: 大成出版社, 1994.

[13] 凯文·林奇. 城市意象[M]. 林庆怡, 译. 北京: 华夏出版社, 2011.

[14] 郑怀德. 基于城市视角的地下城市综合体设计研究[D]. 广州: 华南理工大学博士论文, 2012.

[15] 李梁. 城市地下空间的“人性化”设计探索[D]. 天津: 天津大学硕士论文, 2004.

图表来源:

图1:http://fashion.ifeng.com/travel/world/ detail_2010_09/06/2446713_1.shtml

图2-4:作者拍摄绘制

图5-6、10-11:作者拍摄

图7:http://www.quickiwiki.com/ja/八重洲地下街

图8:http://travel.sina.com.cn/world/2010-04 -11/2209133102.shtml

图9:http://www.chinaluxus.com/20120227/ 133956.html

图12:http://www.yuanlin365.com/ news/105908.shtml

图13:http://www.fjsen.com/b/2009-05/25/ content_89692.htm?COLLCC=359132 & 2607

表1-4:作者绘制

(编辑:曾引)

◎风景园林设计与研究

收稿日期:2015-07-15

作者简介袁 红:西南交通大学建筑与设计学院,讲师孟 琪:(通讯作者)哈尔滨工业大学建筑学院,副教授, mengq@hit.edu.cn 崔 叙:西南交通大学建筑与设计学院,教授潘 坤:西南交通大学建筑与设计学院,研究生

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20160115

文 章 编 号2095-6304(2016)01-0088-07

文献标识码B

中图分类号TU237