小学估算教学五“重视”

汪东兴

估算能力是小学生计算能力的重要组成部分,培养估算意识,提高估算能力,有助于提高小学生对运算和测量结果的概括性认识,形成自我监控的学习品质,发展数感,锻炼观察力。估算具有综合应用知识的特征,它以理解运算意义为前提,以把握数的大小关系的敏感性为保障,以准确熟练的口算为基础,和精确计算相互渗透、相辅相成。提高估算教学实效性,要求教师准确解读教材,把握机会,逐步引导学生了解、经历、体验估算的价值和方法,将估算逐步内化为算法策略的一部分。笔者以为,估算教学要以激发学生估算兴趣为基础,着力培养学生估算意识和能力。小学估算教学,应做到五个“重视”:

一、重视创设情境,激发估算兴趣

《数学课程标准》指出:“在具体情境中,能进行简单的估算”、“能结合具体情境进行估算,并会解释估算的过程。”这充分表明:教师要善于创设鲜活生动、情趣盎然的现实情境,有意识地结合相关教学内容,提出数学问题让学生解决,促使学生从数学思维的角度来分析、交流身边的事物,将估算与解决生活中的有关问题联系起来,感受到数学与生活的紧密联系,加深对估算的认识。如:结合春游龙川景区的生活情境,要求同学们判断:

三年级29个同学去龙川景区游览,每张门票18元,带620元钱够吗?

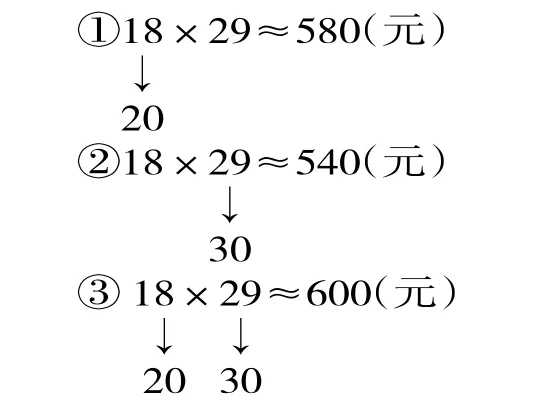

本题可以通过精确计算做出判断,难度不很大。教师可启发思考:有没有其他方法,迅速得出结果呢?通过讨论交流,同学们有以下三种判断方法:

此时教师可引导学生对比分析,明确三种估算方法都采用把算式的因数估大,然后算出估算值再比较。比较发现:精确值<估算值<带的钱,所以带620元钱够了。这里的估算值是“需要的钱 18×29”与“带的钱620”比大小的中间桥梁。

这样的教学,能让学生切身感受不用精确计算也能解决实际问题,从而体验估算的应用价值,改变对估算的态度,激发估算兴趣,养成自觉估算意识。

二、重视多元训练,强化估算意识

教学中,教师要把握估算技能形成的阶段性,根据教学内容要求和学生实际,分层次地落实,切不可急于求成、拔苗助长。同时教师还要在估算训练的形式多样性、内容趣味性、方法多元性、思维灵活性上多下功夫,寓估算能力提升与学生喜闻乐见、灵感迸发的活动中。如,教学认识钟表时,可联系生活实际,让学生估计每分钟脉搏跳动的次数、每分钟阅读的字数等;教学长度、面积、体积、质量测量和计算时,要求学生对自己熟悉物体的长度、面积、体积、质量进行估计;教学数的认识时,为培养学生数感,可结合现实情境估计把100万张纸叠加起来,会不会超过珠穆朗玛峰的高度。

三、重视全程渗透,养成估算习惯

学生估算习惯的养成、估算能力的提高是一个渐进的、长期的过程,绝不可幻想一蹴而就。现行数学教材,估算一般不单独编排例题,而是将口算、估算与笔算相互渗透,将各种不同的计算方式互相交融。如在教学笔算前,先让学生估一估,确定出大致的计算结果或范围,以强化对笔算结果的监控力度。为此,教师应作有心人,设法为学生多提供估算的时间和空间,将估算意识养成和能力提升渗透于数学教学的全过程。常见的渗透形式有算前估算(预判结果的取值区间)和算后估算(反思答案,修正错误)。

如,教学《利用小数倍解决实际问题》(人教版数学五年级上册)时:学生通过分析题意,一般均能列出算式56×1.3。计算前,教师可引导学生估一估56×1.3的乘积大约是多少?经过讨论交流,学生容易发现:因为 1<1.3<2,所以56×1<56×1.3<56×2。即,鸵鸟的最高速度应在56千米/时和112千米/时之间。确定了鸵鸟的最高速度的大致范围,再引导学生对照自己的计算结果,并利用教材中小女孩的计算错误,激活学生对整数乘法验算方法的回忆,提高学生的思维能力和计算能力,让学生形成严谨求实的科学态度。

四、重视经历过程,体验估算方法

数学教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程,教师要引导学生在参与数学活动的过程中积累基本经验,帮助学生形成认真勤奋、独立思考、合作交流、反思质疑等良好的学习习惯。教学中,教师要善于根据教学内容和要求,提供准确、丰富的思维材料,引导学生主动参与,将启迪思维放在首位,重视学生获取知识的思维过程。

如:估算实验小学四年级一共有多少名学生?

由于学生对数据的处理方式不一样,估算的结果呈现多样化的特点:

方法1:把各班人数都看成 30,30×6=180(人),估算的结果大约是180人。

方法2:把各班人数都看成 40,40×6=240(人)。估算的结果大约是240人。

方法 3:把 37、35、38 和36看成40,把33和32看成30,40×4+30×2=220 人。估算的结果大约是220人。

方法4:各班人数都在35上下,把35看作中间数,35×6=210(人),估算的结果大约是210人。

针对上述结果,教师引导学生与精确结果(211人)进行比较分析,反思自己的估算方法,明确:把各班人数都看成30,每个数都估少了,所以比实际结果少;各班人数都看成40,每个数都估多了,所以比实际结果多;用“四舍五入”法和“取中间数”的方法要好一些。

教学中,教师巧妙展示问题情境,使学生产生估算需要。针对多样化的估算方法,教师引导学生将估算的结果和精确值比较和反思。在估算、比较、反思过程中,学生不仅调整原有的估算策略,而且还积累了“合理地调整把握取值范围,逼近精确值”的估算方法。

五、重视策略指导,提升估算能力

估算是一种开放性的创造活动,由于估算策略的差异,往往出现估算结果的不确定性。估算是学生逻辑思维的凝结与浓缩,基本特点是“数据简化”与“结果调整”的统一。因此估算教学时,教师应引导学生经历“解读问题条件→合理取舍信息→选择恰当策略”的过程。当学生具有一定的估算意识与习惯后,让学生掌握一定的估算方法,对促使学生感悟、内化形成较熟练的估算策略,提高估算能力意义重大。如教师可结合相关知识的教学,指导学生掌握如下估算策略:

1.凑整估算。把算式数据看成较接近的整数或整十、整百、整千数再计算。

2.口诀估算。把算式数据看成接近的口诀数,应用乘法口诀,简便计算。如估算429÷73的商一般看成420÷70,而非 430÷70。

3.位数估算。根据“多位数乘法,积的位数等于两因数位数之和或比这个和少1”,判断24×72=16848是否正确时,可这样想:因为24×72的乘积最多是四位数,不可能为五位数,所以24×72=16848是错误的。

4.规律估算。即根据数学中的有关规律进行估算。如计算整数、小数或分数乘法时,可根据“一个因数(0除外)小于1,积小于另一个因数;一个因数大于1,积大于另一个因数”的规律估算;计算整数、小数或分数乘法时,可根据“除数大于1,商小于被除数;除数小于1,商大于被除数”的规律估算。

此外,利用尾数进行估算,根据学生已有生活、学习经验进行估算也可针对相关内容的教学而有所涉猎。